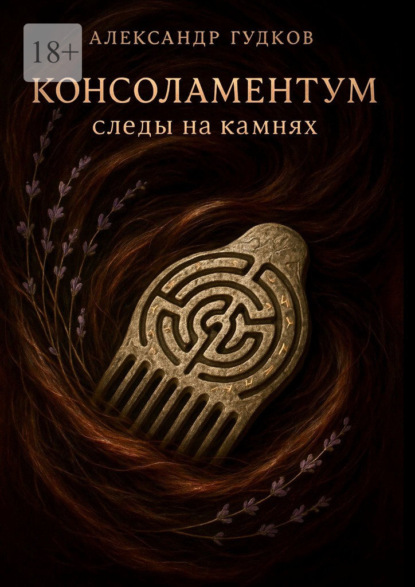

Консоламентум. Следы на камнях

- -

- 100%

- +

Алессер рос тихим, задумчивым ребёнком. Он любил читать, особенно книги, которые приносил ему отец. Его воображение разыгрывалось, и он представлял себя героем этих историй: то рыцарем, спасающим принцессу, то путешественником, открывающим новые земли. Но больше всего ему нравилось придумывать свои собственные истории. Он записывал их в тетрадь, которую подарила ему мать, и эти записи становились его убежищем от мира.

У него было немного друзей, но те, что были, стали для него почти семьёй. Среди них особенно выделялся Пьер Гарсен, с которым они вместе исследовали окрестности Старого порта. Дружба с Пьером напоминала союз огня и воды. Сын рыбака, пахнущий солью и смолой, носился по волнорезам, будто чайка, подхваченная штормом. Алессер же наблюдал за ним с берега, как энтомолог за бабочкой, которую боится спугнуть сетью. Их мечты о путешествиях сплетались в причудливый гибрид: корабль с парусами из шёлка, где компасной стрелкой служило отточенное перо, а вместо якоря – увесистый фолиант.

Как и у большинства людей того времени, жизнь Алессера не была безоблачной. Война, прокатившаяся по Франции рыжебрюхим зверем с когтями из колючей проволоки, оставила на марсельских улицах свои следы. Город, некогда звонкий, как поднос с лимонными корками на рынке Ла-Канебьер, теперь дребезжал пустыми витринами; его порт, прежде шелестевший парусами, будто веером кокетливой маркизы, обнажил рёбра полузатопленных барж. Даже воздух пропитался осадком, похожим на табачный дым, въевшийся в кружевные занавески, – той особой горечью, что возникает, когда пули, пробивая историю, застревают в мякоти сегодняшнего дня. Алессер видел, как люди теряли близких, как надежды рушились, как город, некогда полный жизни, становился всё более мрачным.

Не грохотом копыт, а тихим кашлем за тонкими стенами, с лихорадочным бредом в промозглых комнатах, явился Бледный Всадник. Его имя шептали на рынках и в трамваях, прятали за словом «грипп». Смерть родителей от «испанки» Алессер пережил, будто внезапное исчезновение двух красок из палитры – мир не стал чёрно-белым, но утратил глубину, став плоским, как театральная декорация. Типография, где он устроился помощником, стала его новым домом. Там, среди шума печатных станков и запаха краски, он продолжал писать, заполняя страницы своими мыслями и фантазиями.

Именно в эти трудные годы юноша твердо решил сделать карьеру в Париже. Он слышал рассказы о столице, о её богемной жизни, о кафе на Монпарнасе, где собирались художники и писатели. Он мечтал о том, что однажды его истории увидят свет, что его слова смогут вдохновить кого-то, как вдохновляли его книги, прочитанные в детстве.

Желание перебраться в Париж не было внезапным озарением – оно формировалось в нём с той же неторопливой неизбежностью, с какой средневековые переписчики создавали манускрипты. Каждая прочитанная книга, каждый услышанный рассказ становились чернильными слоями на пергаменте его сознания, пока текст этой мечты не проступил со всей очевидностью.

В детской на улице Сен-Лоран, где солнечные лучи, словно прилежные переплётчики, золотили корешки забытых на подоконнике книг, хранились его главные сокровища. Там, меж флакончиков сушёной полыни и сломанных перьевых ручек, лежал потрёпанный «Собор» Гюго – его страницы источали аромат, знакомый лишь карманам старых библиоманов: горьковатый флёр нюхательного табака, смешанный с затхлой нежностью пожелтевших телеграмм. Рядом, придавленный бронзовой пепельницей в виде химеры, покоился бодлеровский сборник: оранжевые пятна на полях извивались готическим курсивом отцовских пометок, словно чёрные лозы, оплетающие витражное окно. А под кроватью, куда закатился альбом гравюр, парижские бульвары, подобно манекенщицам Поля Пуаре, затянутые в шелка последних корсетов уходящей эпохи, выгибались в модернистском изгибе, зафиксированном рукой литографа с педантичностью аптекарских весов… Эти артефакты создавали в его сознании образ «Града Небесного», где надгробия Пер-Лашез хранили истории усопших поэтов, стены кафе «Le Procope» впитывали споры энциклопедистов, а мостовые Монмартра сохраняли следы босых ног Модильяни.

Отец, Жан Деланж, человек с чернильными пятнами на пальцах, часто говорил: «Париж – это библиотека под открытым небом, где каждый камень – страница истории». Эти слова становились семенами, прораставшими в сознании мальчика странными узорами – как маргиналии на полях средневековых рукописей.

В марсельском порту, где запах рыбы смешивался с ароматом кофе, Алессер ловил обрывки разговоров:

– «На Рю де Риволи…»

– «В Люксембургском саду…»

– «У фонтана Медичи…»

Эти топонимы превращались в мантры, звучавшие в его сознании с настойчивостью церковного благовеста. Даже школьный учитель географии, мсье Леруа, говоря о столице, менял интонацию – его голос приобретал торжественность, с какой читают псалмы.

После смерти родителей город стал напоминать Алессеру разорванный экземпляр любимой книги, фреску, повреждённую сыростью…

Типография, где он работал, с её ритмичным стуком прессов и запахом свежей краски, стала временным убежищем – подобно скрипторию, где средневековые монахи находили спасение от мирской суеты. Но даже здесь, среди стопок бумаги, он чувствовал себя переписчиком чужих текстов, а не автором собственной судьбы.

Море, поймавшее солнечные лучи, казалось ему страницей церковного антифонария – сияющей, но лишённой возможности перелистнуться. И тогда слова отца: «Мир требует действий» – прозвучали в его памяти с новой силой, как колокол, возвещающий начало богослужения. Они стали молитвенными формулами, которые он повторял про себя, стоя в очереди за хлебом или бродя по узким улочкам возле собора Нотр-Дам-де-ла-Гард.

Марсель стал для него опустевшим храмом – алтарь на месте, иконы на стенах, но благодать ушла. Тот вечер на берегу стал для него моментом причастия – но не хлебом и вином, а солёным ветром и багряным закатом. Море, отражающее последние лучи, казалось ему теперь не зеркалом, а раскрытым Евангелием, где вместо слов – лишь безмолвный призыв.

И тогда фраза отца превратилась из простого совета в евангельское: «Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum» («Вот, Я посылаю вас, словно овец посреди волков»).

Париж ждал его – не как город огней, а как новый храм, где ему предстояло не молиться, но самому стать частью литургии.

Франция, Париж, январь 1920 год.

Город пытался забыть о войне. Улицы, некогда заполненные ликующими толпами, теперь дышали напряжённой тишиной, прерываемой лишь редкими всплесками жизни. Война повсюду оставила свои следы: на фасадах зданий всё ещё виднелись отверстия от пуль и осколков, а в глазах прохожих читалась усталость и тревога.

Бульвары, некогда сиявшие огнями и наполненные смехом, теперь казались потускневшими. Кафе и рестораны по-прежнему были полны людей, но их разговоры стали тише, а смех – сдержаннее. На улице Риволи, где когда-то прогуливались дамы в роскошных платьях и кавалеры в цилиндрах, теперь можно было увидеть калек с пустыми рукавами и потухшим взглядом. Они продавали дешёвые сувениры или просто сидели на углах, глядя в никуда.

Монмартр, сердце богемной жизни, всё ещё притягивал художников и поэтов, но их творения стали мрачнее. Вместо ярких пейзажей и весёлых сценок на холстах теперь преобладали тёмные тона и абстрактные формы. В кабаре «Мулен Руж» по-прежнему звучала музыка, а танцовщицы, сверкая нарядами, кружились в вихре танца, словно пытаясь заглушить тяготы послевоенной жизни.

В июле состоялась конференция, на которой обсуждались условия Версальского договора. Город заполнили дипломаты, журналисты и политики, но за их улыбками и рукопожатиями скрывались напряжённые переговоры и невысказанные угрозы. Париж стал ареной, где решались судьбы целых народов, в то время как обычные жители чувствовали себя лишь зрителями в этой игре. На Сене, отражавшей огни города, по-прежнему можно было увидеть влюблённые пары, которые, несмотря ни на что, находили моменты счастья. Дети играли в парках, и их смех звучал как напоминание о том, что жизнь продолжается.

Но свет не существует без тьмы. В переулках и подворотнях встречались те, кто потерял всё: ветераны, вдовы, сироты. Их голоса были тихи, но они напоминали, что война оставила глубокие раны, которые будут заживать ещё долго.

Париж 1920 года был городом контрастов: между светом и тьмой, надеждой и отчаянием, прошлым и будущим. Это был город, пытавшийся найти себя в новом мире, и каждый его житель, от аристократа до простого рабочего, чувствовал это напряжение. Но Париж оставался Парижем – городом, который даже в самые тёмные времена умел находить радости. И свет, пусть слабый, но упрямый, продолжал гореть, обещая, что однажды тьма отступит.

Кира

Рю Муффтар была одной из тех улочек Латинского квартала, которые словно застряли во времени. Узкая, вымощенная брусчаткой, она извивалась между старыми домами с фасадами, покрытыми трещинами и следами былой роскоши. Над окнами второго этажа нависали кованые балконы, украшенные цветочными ящиками, из которых свешивались плети плюща и герани. Утренний свет, пробиваясь сквозь плотные шторы облаков, играл на стенах зданий, отражаясь от одного окна к другому.

На углу улицы, там, где она делала небольшой изгиб, стоял антикварный магазин Владимира Афанасьева, русского эмигранта. Его вывеска, выкрашенная в тёмно-зелёный цвет с золотыми буквами, гласила: «Антиквариат и редкие книги». Витрина магазина была заставлена старинными предметами: бронзовыми часами с позолотой, фарфоровыми статуэтками, потёртыми кожаными переплётами книг. За стеклом, слегка запылённым, можно было разглядеть старую карту мира, на которой ещё не было границ, известных сегодня, и зеркало в резной раме, отражающее прохожих, словно приглашая их заглянуть внутрь.

***

Владимир решил остаться в Париже сразу после посещения Всемирной выставки 1900 года, которая стала для него поворотным моментом. Это грандиозное событие, проходившее в столице Франции, поразило его своим масштабом и духом современности. Выставка, посвящённая достижениям науки, искусства и промышленности, собрала лучшие умы и творения со всего мира. Для Владимира, человека, ценившего красоту и знания, это было подобно открытию новой вселенной. Он был не просто образованным человеком, но и хранителем редких книг и антиквариата, которые собирал его отец, а до него – дед. Их семья владела небольшой, но знаменитой в определённых кругах библиотекой в Петербурге. Семья, прочитав полные энтузиазма письма Владимира, решила расширить своё дело и, поддержав потомка довольно крупной суммой денег, доверила ему открыть антикварную лавку.

Мари-Луиз де Шатель была художницей из старинного аристократического рода, который, как это часто случалось в прогрессивный век машин и мануфактур, растерял свои имения за прошедшие сто лет. Она жила в маленькой мастерской на Монмартре, где писала картины, полные света и меланхолии. Её работы привлекали внимание своей необычной манерой – она использовала тёплые, почти сияющие тона, даже когда изображала самые мрачные сцены.

Их встреча произошла в кафе «Le Dôme», где собирались художники, писатели и другие представители богемы. Владимир, ещё не привыкший к парижской жизни, сидел за столиком с книгой в руках. Русский акцент привлёк внимание Мари-Луиз, сидевшей за соседним столиком с подругой.

– Вы русский? – спросила она, повернувшись к нему. Её голос был мягким, но в нём чувствовалась лёгкая ирония.

– Да, – ответил Владимир, слегка смутившись. – А вы… художник?

– Как вы догадались? – рассмеялась она, указывая на пятна краски на своём платье.

Они разговорились. Мари-Луиз была очарована его рассказами о России, о книгах, которые он собирал, о тайнах, которые, как он считал, скрывались в старых рукописях. Владимир, в свою очередь, был поражён её талантом и тем, как она видела мир.

– Вы знаете, – сказала она однажды, когда они гуляли по набережной Сены, – я всегда чувствовала, что за каждой вещью, за каждым человеком скрывается что-то большее. Как будто всё вокруг – это только оболочка.

– Вы говорите как мистик, – улыбнулся Владимир.

– А вы? – спросила она, глядя на него своими яркими глазами.

– Я? – он задумался. – Я просто храню то, что другие забыли.

Их стремительно развивавшиеся отношения становились всё крепче. Мари-Луиз знакомила Владимира с особенностями местной жизни, а он, в свою очередь, открывал ей мир литературы и истории. Они часто проводили вечера в его антикварном магазине на Рю Муффтар, где она рисовала, а он рассказывал ей о книгах, которые привёз из России.

Их любовь была яркой, но недолгой. Мари-Луиз умерла, когда Кира была ещё маленькой, оставив после себя только картины и благородную фамилию – un nom de famille noble. Владимир больше не женился. Он посвятил себя дочери и магазину, который стал для него не только делом, но и связью с прошлым, с тем, что он потерял и что пытался сохранить.

– Ты похожа на неё, – говорил он Кире, когда она подросла. – У тебя такие же глаза. И такая же любовь к тайнам.

***

Дверь в магазин была тяжёлой, деревянной, с медной ручкой в форме львиной головы. Когда её открывали, раздавался мягкий звон колокольчика, висевшего над входом. Между стеллажами стояли витрины с антикварными безделушками: серебряными подсвечниками, старинными чернильницами, миниатюрными портретами в рамках. В магазине пахло старыми книгами, воском и древесиной. Полки до самого потолка были забиты книгами в кожаных переплётах, их корешки, потёртые временем, переливались золотым тиснением.

Улица Муффтар жила своей жизнью. По утрам мимо магазина проходили торговцы с тележками, наполненными свежими булками и фруктами. Днём здесь можно было встретить студентов, спешащих на лекции, и пожилых дам, прогуливающихся с собачками. Вечером, когда фонари зажигали свои тусклые огни, улица погружалась в тишину, прерываемую лишь эхом шагов редких прохожих.

Но магазин Владимира Афанасьева оставался островком спокойствия среди этого городского шума. Он был местом, где время текло медленнее, где каждый предмет, каждая книга рассказывала свою историю. И Кира, стоя за прилавком, чувствовала, что она – часть этой истории, часть чего-то большего.

Отец погиб в шестнадцатом году под Верденом, защищая новую родину…

Магазин стал её единственным наследием. Она продолжала управлять им, но это было нелегко. Клиенты, которые когда-то приходили к её отцу, теперь смотрели на неё с сомнением. Они видели в ней лишь молодую девушку, настоящего «пятнадцатилетнего капитана», которая, по их мнению, не могла понять ценности вещей, которые продавала. Но они ошибались. Кира знала каждую книгу, каждую картину, каждый предмет в магазине. Она знала их историю и их ценность.

В своих владениях она чувствовала себя в безопасности, среди вещей, хранивших память о прошлом.

Как и все в юности, мы склонны к патетике и максимализму, мним, что познали весь мир от макушки до пят. Изведав, как нам кажется, все изнанки жизни, мы с гордостью думаем, что знаем всё лучше других. При этом так легко верим в сказки! Но оставим это… Начало эпохи индустриализации – продукта научной мысли – по неизведанным причинам стало также расцветом эзотерических обществ, привлекавших в свою среду немало образованных людей.

***

Алессер Деланж вышел из поезда на вокзале Гар-де-Лион, чувствуя, как его охватывает странное смешение волнения и тревоги. Париж. Город, ожидавший прихода весны, город, о котором он столько мечтал, теперь раскинулся перед ним во всей своей шумной, дымной, послевоенной красоте. В воздухе витал запах угля, свежей выпечки и чего-то неуловимого, что можно было назвать духом свободы. Он стоял на перроне, держа в одной руке потрёпанный чемодан, а в другой – старую пишущую машинку «Underwood», которую ему подарил хозяин типографии в Марселе.

Тот день, когда он получил машинку, был одним из самых важных в его жизни. После смерти родителей Алессер устроился помощником в небольшую типографию. Он разгружал бумагу, чинил печатные станки и иногда помогал с вёрсткой. Хозяин, Жан Бернар (его обычно все звали «мсье Бернар» или просто – «Бернар»), заметил, как юноша засиживается по вечерам, что-то записывая в потрёпанную тетрадь.

– Ты пишешь? – как-то спросил Бернар, заглядывая через плечо Алессера.

– Да, – смущённо ответил тот. – Рассказы.

– Покажи.

Бернар прочитал несколько страниц, потом молча ушёл. На следующий день он вернулся с машинкой.

– Это тебе, – сказал он. – Пиши. Только не забудь про нас, когда станешь знаменитым.

Алессер не стал знаменитым, но машинка стала его верным спутником. Он писал на ней свои первые рассказы, которые отправлял в газеты и журналы. Большинство из них возвращались с вежливыми отказами, но однажды он получил письмо от редактора «La Lumière».

«Ваши рассказы не лишены таланта, – писал редактор. – Если будете в Париже, зайдите в редакцию. Возможно, мы найдём, чем вас занять».

Это письмо стало для Алессера билетом в новую жизнь. Он продал немногое, что у него было, запер родительский дом на ключ, купил билет на поезд и отправился в Париж.

***

Редакция «La Lumière» располагалась на Монмартре, в старом здании с коваными балконами и вывеской, которая слегка скрипела на ветру. Алессер поднялся по узкой лестнице на второй этаж, где его встретил шум голосов и запах свежей типографской краски.

– Алессер Деланж? – раздался голос из глубины комнаты.

К нему подошёл мужчина лет сорока пяти с седыми висками и проницательным взглядом. Это был мсье Леблан, главный редактор.

– Да, это я, – ответил Алессер, слегка нервничая.

– Добро пожаловать, – улыбнулся Леблан. – Мы читали ваши рассказы. Они… необычны. Но нам нравится. Вы сможете писать для нас?

– Конечно, – уверенно ответил Алессер. – Я уже начал новую историю.

– Отлично. Начнём с малого. Пишите, как привыкли. Мы дадим вам свободу, но помните – читатели хотят загадок, интриг и неожиданных развязок.

Алессер кивнул. Он чувствовал, что это его шанс. Шанс стать тем, кем он всегда мечтал быть – писателем.

Рю Муффтар, Латинский квартал, вторник 9 марта 1920 года, 9 часов утра.

Через пару месяцев после того, как Алессер с головой окунулся в работу, он решил, наконец, изучить достопримечательности Парижа. Начать фланировать – как говорили сами парижане – он решил от Сорбонны, старейшего университета Европы. Здесь чувствовался пульс знаний и идей. Он заглянул в университетский двор, а затем направился к Пантеону, где покоятся величайшие умы Франции: Вольтер, Руссо, Гюго, Золя. Для писателя это место было словно храмом вдохновения. Алессер стоял под его куполом, думая о том, как его собственные слова могут однажды оставить след в истории.

Дальнейший маршрут пролегал по улице Муффтар, одной из самых старых улиц Парижа. Здесь царила оживлённая атмосфера: маленькие кафе, книжные лавки и рынки, где местные жители покупали свежие продукты. Он заглянул в одно из кафе, заказал рюмку белого божоле, разбавленного пополам водой, и с интересом наблюдал за жизнью вокруг. Возможно, он надеялся услышать здесь разговоры, которые станут началом его нового рассказа.

Рассматривая дома напротив, он обратил внимание на небольшой антикварный магазин с вывеской «Антиквариат и редкие книги». Витрина привлекла его мягким блеском кожаных переплётов изданий, выставленных за стеклом. Он перешел дорогу и зашёл внутрь.

– Здравствуйте, – раздался мягкий женский голос. Алессер обернулся. Перед ним стояла девушка с тёмно-рыжими волосами, собранными в небрежный пучок, и глазами цвета тёмного янтаря.

– Здравствуйте, – ответил он, слегка смутившись. – У вас замечательный магазин.

– Спасибо, – улыбнулась она. – Я Кира. Мой отец основал эту лавку, а теперь она моя.

– Алессер Деланж, – представился он. – Я… писатель. Недавно устроился в «La Lumière», на Монмартре.

– Писатель? – её глаза загорелись интересом. – Что вы пишете?

– Детективы, – ответил он. – Пока только начинаю.

– Детективы? – она задумалась. – И что это за истории?

– Видите ли, я всегда был человеком, который ищет нечто большее, чем просто поверхностные истины. Когда я начал писать, то понял, что загадки, которые я создаю, – это не просто головоломки для развлечения публики. Они – отражение тех тайн, что окружают нас в реальной жизни. И вот сейчас, когда мир только начинает приходить в себя после войны, когда наука и техника стремительно развиваются, а люди всё больше теряют связь с духовным, я чувствую, что должен вплести в свои истории нечто большее.

Меня вдохновляют идеи оккультистов, потому что они говорят о том, что за видимой реальностью скрывается нечто гораздо более глубокое. Теософия, например, учит, что все религии и философии – это лишь разные пути к одной истине. И я думаю: а что, если мои детективы – это тоже путь? Путь к тому, чтобы читатель задумался о том, что за каждым преступлением, за каждым поступком стоит не только логика, но и нечто необъяснимое, мистическое.

– Алхимия? Она для меня – метафора, – продолжал Алессер. – Преступник, который пытается скрыть свои следы, – это ведь тоже алхимик, только он работает не с металлами, а с реальностью. И мой герой, детектив, – это тот, кто пытается разгадать его формулу, превратить хаос в порядок. Мифология, символизм, астральные планы – всё это добавляет слои к моим историям. Ведь преступление – это не просто факт, это целая вселенная мотивов, страхов, желаний. И, конечно, магия. Не в смысле волшебных палочек и заклинаний, а в смысле силы слова, силы мысли. Когда я пишу, я чувствую, что создаю не просто текст, а некий ритуал. Каждая глава – это шаг к разгадке, каждая фраза – это заклинание, которое должно увлечь читателя, заставить его почувствовать, что он не просто наблюдает за историей, а участвует в ней.

Кира смотрела на Алессера глазами, полными неподдельного интереса. Её пальцы – тонкие и бледные – машинально завивали прядь рыжих волос. Она молча слушала.

– В общем, все эти идеи – они как кусочки мозаики. Я беру их, смешиваю, и получается не просто детектив, а нечто большее. История, которая заставляет задуматься, которая оставляет послевкусие тайны. Потому что, в конце концов, разве не в этом смысл литературы – открывать двери в неизведанное?

Завязалась беседа. Кира хлопотала в магазине, рассказывала о книгах, которые собирал её отец, о редких изданиях и тайнах, скрывавшихся за их страницами. Алессер смотрел, как грациозно она двигается между полками, прилавком и витринами, слушал, заворожённый её голосом и тем, как её глаза светились, когда она говорила о любимых произведениях.

– Вы знаете, – сказала она вдруг, – мне кажется, что за каждой вещью, за каждым человеком скрывается что-то большее. Как будто всё вокруг – это только оболочка.

– Вы говорите как мистик, – улыбнулся Алессер.

– Так всегда говорила моя мать… А вы? – спросила она, убирая филателистический альбом в одну из витрин.

– Я? – он задумался. – Я просто пишу о том, что другие забыли.

Кира удивлённо подняла глаза и внимательней посмотрела на молодого мужчину…

– Знаете, – она как будто очнулась, – у нас есть несколько старинных книг о мистике и загадках. Может, они вас вдохновят.

Задумавшись на мгновение, ещё раз взглянула на посетителя и, подведя его к одной из полок, достала книгу в потёртом переплёте, с двумя серебряными пряжками-замками на лицевой стороне, стягивающих фолиант семью кожаными ремнями, пять из которых уходили вглубь корешка, деля «нутро» на шесть неравных частей.

– Это «La Clé du Labyrinthe Astral» Элифаса Леви, единственное издание. Может быть, она окажется вам полезной – мой отец её берег.

– Вы уверены? Она, наверное, очень дорогая!

– Я вам доверяю, – улыбнулась она. – Думаю, ценность не в редкости, а в том, чтобы книга нашла своего читателя. От этой книги у меня мурашки по коже! Используйте её для своих рассказов, потом вернёте.

Алессер взял книгу в руки. Она была тяжёлой, словно хранила в себе не только знания, но и сам дух прошлого.

– Спасибо, – сказал он. – Вы, кажется, знаете толк в книгах.

– Книги – это моя страсть, – призналась Кира. – Каждая из них – как отдельный мир.

– Я понимаю, – кивнул Алессер. – Когда я пишу, я чувствую себя творцом новых вселенных.

Разговор плавно перешёл к общим темам: говорили о себе, о Париже, о жизни. Алессер чувствовал, что между ними возникла какая-то невидимая связь, словно они знали друг друга давно.

– Вы часто бываете здесь? – спросил он перед тем, как уйти.

– Я почти всегда здесь, – улыбнулась Кира. – Заходите, если захотите поговорить о книгах… или просто так.

– Обязательно, – пообещал он.

***

День был пасмурный, но запахи весны и новое знакомство с прелестной владелицей антикварного салона не оставляли погоде шансов испортить настроение. Алессер шёл по направлению к своему дому на рю Мартир, где снял комнату в мансарде. Крепко держа в руках книгу, которую дала ему Кира, он не замечал ничего вокруг: белая кожа с россыпью веснушек, да ещё в марте! Волосы цвета меди, золотые глаза! Он никогда не видел подобной красоты в Марселе. Нет, он умел ценить очарование родной земли – смуглое, черноволосое, наследие средиземноморской пассионарности.