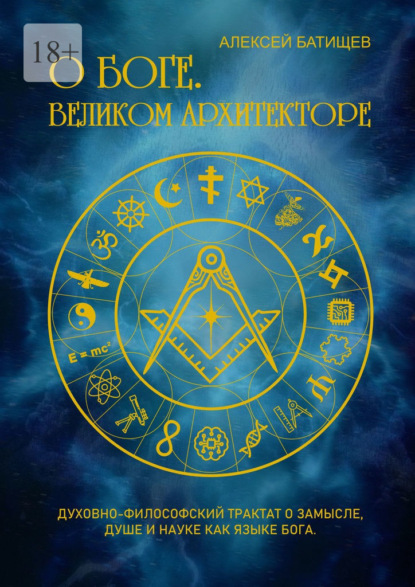

О Боге. Великом Архитекторе

- -

- 100%

- +

Нет «неверных» религий – все они части единой истины, как известная притча о слепцах, ощупывающих слона: каждый описывает лишь часть, принимая ее за целое, но лишь соединяя все описания вместе, можно приблизиться к пониманию слона целиком.

Подобно этому, различные вероучения схватывают отдельные аспекты Божественного.

Мудрецы всех народов утверждали, что в основе разнообразия лежит одно Бытие.

В Ведах сказано: «Нет ничего, кроме единой Реальности, но мудрецы называют ее разными именами». Это означает, что Бог един, хотя имена Его во множестве – Аллах или Яхве, Брахман или Дао, Великий Дух или Природа Будды.

Как учит христианство, «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21) то есть Божья реальность едина и присутствует в каждом из нас, независимо от религии.

Буддийская же мудрость указывает, что все существа и явления связаны и составляют единую всепронизывающую реальность. Таким образом, все тропинки ведут к одному пику горы.

Не случайно существуют традиции, прямо подчеркивающие единство религий. Например, вера Бахаи учит, что все основатели великих религий были посланниками одного Бога, последовательно направлявшими человечество.

Бахаулла писал, что есть лишь одна религия Бога, раскрываемая постепенно.

В неоплатонизме философ Плотин определял Божество как неизъяснимую Первосущность, превосходящую наше понимание и порождающую все многообразие вещей путем эманации. Иными словами, из Единого источника исходят все формы бытия, как лучи исходят от одного солнца.

Суфийские мистики, подобно поэту Руми, сравнивали различные веры с разноцветными лампами, свет которых един: «Лампы – разные, но Свет – один и тот же… одна материя, одна энергия, один Свет, один Дух Света, беспрестанно излучающий все сущее».

Все истинные пророки и учителя – лишь разные лучи одного Божественного Светила.

Эта мысль встречается и в гностицизме: гностические учения искали тайное знание (γνῶσις), объединяющее внешне разные традиции, и утверждали существование единого Абсолюта за пределами всех проявленных богов.

Разные религии, подобно лучам, исходят от единого духовного Солнца – Великого Архитектора бытия.

1.2. Архитектура как принцип творения

Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом.

Притчи Соломона 3:19Бог – это Великий Архитектор.

Его архитектура – многослойна, как пирамида.

Бог создает и объединяет слои реальности, начиная с атомов и заканчивая галактиками, вселенными и измерениями.

Эта архитектура безупречна, потому что она основана на абсолютном знании и совершенстве замысла.

Идея Бога как Великого Архитектора подчеркивает, что Вселенная создана по замыслу и закону, а не случайно.

Во многих традициях мир уподобляется спроектированному сооружению, возведенному высшим Разумом.

Так, в Библии сам Творец спрашивает Иова: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? … Кто положил меру ей… или кто протягивал по ней вервь?» – живо сравнивая сотворение мира с постройкой здания на прочном основании и по точному чертежу.

Другой стих провозглашает: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом», то есть мир устроен по принципу Божественной мудрости.

В иудейской мистической мысли развивается эта метафора: в Мидраше говорится, что Бог, словно архитектор, взглянул в Тору и создал мир. Тора предстает «чертежом» мироздания, Божьим планом, по которому Он «строит» Вселенную.

В христианской теологии используется схожий образ: еще Фома Аквинский писал, что Бог – первопричина всего – соотносится со своим творением, как зодчий со своим замыслом.

Иными словами, Бог задумал и расчертил структуру мира прежде, чем вызвать его к бытию, подобно тому как архитектор разрабатывает проект здания.

Неудивительно, что геометрия и гармония считались «языком» творения. «Великого Архитектора» нередко представляли как совершенного геометра: отсюда в искусстве – образ Бога с циркулем, вписывающего небесные круги.

Многие мыслители рассуждали, что раз Бог заложил в мир математические и музыкальные принципы, то познавать эти принципы – значит познавать замысел.

Некоторые современные ученые и философы указывают на поразительную стройность мироздания: физические константы точно «настроены», чтобы существовала жизнь, как будто Вселенная спроектирована с замыслом.

Этот антропный принцип тоже проводит параллель с идеей великого Замысла. С позиций естественных наук мир – не хаос, а упорядоченная система, от галактик до клеток действующая по четким законам, что согласуется с образом Бога-Зодчего.

Таким образом, архитектура творения – универсальный принцип, признаваемый во многих культурах: мир имеет структуру, цель и красоту, восходящие к высшему Интеллекту, черпавшему Свой план из собственной Божественной мудрости.

Ведь если у здания есть архитектор, то и у мироздания есть высший Разум, заложивший основу бытия.

1.3. Вечность Бога и природа времени

Прежде нежели родились горы…

от века и до века Ты – Бог.

Псалтирь 89:2Бог существует вне времени.

Время – это конструкция, созданная для людей и других сущностей, живущих в этом мире.

Бог одновременно видит прошлое, настоящее и будущее.

Для него все происходит одновременно.

Для нас есть последовательность событий, для него есть вечность и абсолют.

Вечность Бога подчеркивается практически во всех духовных учениях.

В иудаизме и христианстве Господь назван «из вечности в вечность» (напр. Псалтирь: «прежде нежели родились горы… и от века и до века Ты – Бог»). Эти слова показывают, что для Бога вся протяженность времени едина;

Он существовал до начала времен и будет существовать всегда. Ислам также утверждает абсолютную вечность Творца: в Коране сказано, что Аллах – Первый и Последний – нет никого до Него и после Него.

Таким образом, Бог предстает над временем, неизменный и бесконечный, тогда как само время рассматривается как одно из Его творений, подобно тому как архитектор придумывает чертеж во времени, но не подчиняется ему самому.

Философы объясняли это через образ единого «вневременного настоящего», в котором пребывает божество.

Платон еще в «Тимее» называл время «подвижным образом вечности», указывая, что истинное бытие неизменно, а время – лишь тень вечного.

Позднее христианский мыслитель Августин написал, что время существует лишь внутри сотворенной вселенной, а Бог пребывает вне времени.

Средневековые богословы (тот же Фома Аквинский) соглашались: для Бога весь поток истории открыт сразу, подобно тому как наблюдатель со стороны видит сразу весь чертеж.

Современные аналогии приходят из науки: теория относительности учит, что нет абсолютного «настоящего», время растяжимо и связано с пространством.

Некоторые интерпретируют вселенную Эйнштейна как «блок-вселенную», где прошлое, настоящее и будущее – словно целостный «чертеж» четырехмерного пространства-времени. Если представить себе такое «замерзшее» пространство-время целиком, легко вообразить Божий взор, одновременно охватывающий все эпохи.

Бог, как вечный Архитектор, находится над течением времени, но Он творит время и управляет им, как художник управляет своим произведением.

Это отражено и в восточных учениях: в индуизме абсолют Брахман называют «неизменным свидетелем», пребывающим сквозь смену мировых циклов (юг).

В то же время личные облики Бога могут действовать во времени – индийские тексты говорят о множестве аватар, нисходящих в мир в разные эпохи.

Буддийская философия, хотя и не признает творца, тоже называет нирвану выходом за пределы времени: это состояние, где более нет потока перерождений и изменений.

Таким образом, природа времени во взгляде духовных традиций – это творение или аспект относительной реальности, тогда как Божество в своей глубинной сущности вечно и неизменно.

Для вечного Бога все времена – как страницы раскрытой книги, доступные Его взгляду сразу.

А человек, ограниченный временем, постигает лишь строку за строкой – но через откровение может приобщиться к пониманию вечности.

Вера учит, что приближаясь к Богу, мы выходим за узкий предел мгновения и прикасаемся к Его вечному бытию.

1.4. Сознание как часть Бога

Царствие Божие внутрь вас есть.

Евангелие от Луки 17:21Бог наделил сознанием все живое и неживое (но не мертвое). В каждой клетке, атоме, растении, камне, животном и человеке – есть его сознание.

Наше сознание является отделенной частью Бога, автономной, но связанной с ним и с сознанием всех других сущностей.

Сознание – это искра божественного огня, существующая в каждом создании.

Связь сознаний друг с другом и с Богом создает духовную и информационную сеть, пронизывающую всю Вселенную.

Почти во всех духовных учениях человеческое сознание рассматривается как искра или отражение Божественного сознания.

Если Бог – великий Архитектор, то разум и сознание являются Его главным инструментом творения, а потому сами по себе носят отпечаток Божественного.

Во многих традициях провозглашается единство человеческого духа с Божьим духом.

Так, в индуистских Упанишадах звучат махавакьи: «тат твам аси» – «то (Брахман) есть ты», и «ахам брахмасми» – «Я есмь Брахман». Эти изречения утверждают, что наш внутренний Атман по сути тождествен высшей Реальности. Иными словами, глубочайшее «Я» каждого – божественно; сознание человека – не отдельное от Бога, но луч великого Света.

Похожую идею находим и в христианской мистике: согласно Библии, человек сотворен «по образу и подобию Божию» (Быт. 1:27), что часто толкуется как наделенность сознанием, разумом и творческим духом, роднящими нас с Творцом.

В Деяниях Апостолов прямо сказано: «Мы – Его род» и «Им живем и движемся и существуем» – фактически утверждается, что наша жизнь постоянно поддерживается Божьим присутствием.

Святой Дух в христианстве и суфизме рассматривается как божественная сущность, которую Бог вдохнул в человека.

Коран говорит об этом так: «Я вдохнул в него от Духа Моего» – то есть душа человека является дыханием самого Бога.

Эти слова перекликаются с книгой Бытия, где Бог «вдохнул в лицо дыхание жизни, и стал человек душою живою».

В иудаизме образно говорится: «Дух человека – свеча Господня» (Притч. 20:27), намекая, что в нашем сознании горит Божий огонь.

Многие мистические направления прямо учили о присутствии Бога в душе.

Суфийские поэты говорили о том, что Бог – сокровище, сокрытое в сердце человека.

Известная мудрость, приписываемая пророку Мухаммаду: «Тот, кто познал себя, познал своего Господа». Через самопознание человек обнаруживает в себе божественное начало.

Суфии переживали состояния фана – растворения индивидуального «я» в океане Божественного сознания, когда уже «нет ничто кроме Бога».

Таким образом, сознание как часть Бога – это идея о том, что наше мышление, самосознание, способность воспринимать истины не автономны, а укоренены в Божественном Разуме.

Современные мыслители нередко приходят к схожим догадкам: например, концепция панпсихизма утверждает, что сознание присуще всей Вселенной, а не только мозгу.

А некоторые физики сравнивают Вселенную с гигантским разумом или нейронной сетью, где каждое наше сознание – словно клетка в бескрайнем «мозге» мироздания.

Пусть это лишь метафора, но она перекликается с древними прозрениями.

Если Бог – бесконечный Дух, вездесущий и всеощущающий, то наше индивидуальное сознание – малое отражение Его Всеобъемлющего Сознания. Через него мы способны познавать истину, творить и любить – а значит, участвовать в самой Божьей природе. В этом смысле, как говорили христианские мистики, «Бог ближе к нам, чем мы сами к себе», ведь Он присутствует в сокровенном центре нашего существа.

1.5. Душа и сознание человека

Бог создал человека из праха земного и вдохнул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою.

Бытие 2:7Помимо сознания, Бог вложил в человека душу.

Душа – это более высокая и важная сущность, чем сознание.

Она – истинная природа человека, его сущность и связь с Богом.

Сознание воспринимает реальность, а душа руководит сознанием, направляет его на духовный путь.

Практически все духовные учения сходятся на том, что человеческая душа имеет божественное происхождение и предназначение. Однако понимание природы души и ее пути у разных народов различается, демонстрируя универсальность и многообразие замысла Великого Архитектора.

В авраамических религиях (иудаизм, христианство, ислам) душа рассматривается как уникальное творение Бога, дарованное человеку при сотворении. Как сказано, Бог «создал человека из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни» – тем самым душа человека стала дыханием Бога. Она бессмертна по своей природе: хотя тело умирает, душа продолжает существование.

Христианство и ислам учат о единичности земной жизни: душа приходит в мир один раз, а после смерти ожидают Суд и вечное воздаяние – райское общение с Богом или удаление от Него.

Христианские тексты пророчествуют о воскресении: «придет час, в который все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия… и выйдут: творившие добро – в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения» (Ин. 5:28—29).

Здесь душа представлена несущей личную ответственность и сохраняющей свою индивидуальность в вечности.

В индийских же традициях душа (атман или джива) проходит через многократные воплощения. Реинкарнация – ключевой принцип индуизма, джайнизма, сикхизма, буддизма.

В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа оставляет одно тело и входит в новое». Эта поэтическая метафора сравнивает тело с одеждой, которую бессмертная душа меняет на протяжении цикла рождений.

Цель – в конечном счете выйти из этого круга сансары и достичь освобождения (мокши или нирваны).

Буддизм, хотя и отрицает постоянный атман (концепцию неизменной души), все же учит о перерождении сознания, связанном цепью кармы.

Различие лишь в том, что буддисты видят душу как поток постоянно меняющихся элементов, не имеющий фиксированного «я». Но результат похож: сознание продолжается после смерти и принимает новые формы в соответствии с моральным законом.

В буддийской Дхаммападе сказано: «Когда мудрец разрушил все жажды, тогда не будет у него нового рождения» – то есть, достигнув просветления и угасив привязанности, духовное начало освобождается от круговорота.

В даосизме душа человека тоже бессмертна, но акцент несколько иной: важно сгармонизироваться с Дао, естественным путем Вселенной. Тогда по смерти дух просто возвращается к Дао, словно река – в океан.

Китайская традиция различает несколько аспектов души (hun и po), которые после смерти либо восходят к небу, либо рассеиваются в земле.

Несмотря на различия, все традиции сходятся: человеческая душа связана с Божественным и предназначена к воссоединению с ним.

В суфизме цель жизни – фанā (растворение в Боге) и бақā (пребывание в Боге), то есть сознательное единение души с Возлюбленным.

Даже современные философы задаются вопросом о природе сознания – материя ли это или особая духовная сущность.

Нерешенность этой «трудной проблемы сознания» подталкивает к мысли, что сознание не сводимо к нейронам, а является фундаментальным аспектом Вселенной.

Научные исследования показывают загадочные феномены – например, близкие к смерти переживания – когда сознание действует независимо от тела, что опять-таки намекает на духовное начало.

Душу и сознание человека в контексте Бога-Архитектора можно уподобить лучу и солнцу: луч солнечного света не существует сам по себе, а исходит от солнца и возвращается к нему. Так и душа исходит от Бога и стремится обратно к Нему, обогащенная опытом.

Каждая индивидуальность ценна и неповторима – «каждый волос сочтен». Но одновременно все души соединяются в великий замысел – эволюцию вселенской души, которая возвращается к Творцу.

В разных традициях это описывается по-разному – как Страшный Суд и Новый Иерусалим, или как слияние с Брахманом, или как исчезновение в Нирване – но суть едина: душа предназначена к вечному Единству с Богом.

1.6. Системность и экосистема Вселенной

Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела… так и Христос.

1Кор. 12:12Каждая сущность, от атома и клетки до человека и планеты, является системой. Эти системы взаимодействуют, образуя глобальную архитектуру Создателя.

Бог создал мир так, чтобы все системы находились в гармоничном взаимодействии друг с другом. Это великое единство, великая архитектура, созданная божественным разумом.

Взгляд на Бога как Великого Архитектора предполагает, что мир – не хаотичное скопление разрозненных объектов, а целостная система, в которой все части связаны.

Подобно тому как архитектор проектирует здание, где каждый элемент конструктивно и функционально увязан с остальными, Бог сотворил вселенную как гигантскую экосистему, пронизанную единством.

Эта мысль звучит во многих духовных традициях. Буддийская махаяна предлагает яркую метафору сети Индры, чтобы показать универсальную взаимосвязь. Представляется бескрайняя небесная сеть, в узлах которой сияют драгоценные жемчужины; каждая жемчужина отражает бесчисленные отражения всех других. Если пошевелить одну – изменятся отблески во всех. «Драгоценная сеть Индры» наглядно иллюстрирует принцип: «все во всем», каждое явление проникает во все остальные.

В Аватамсака-сутре (цветочной гирлянде) описано видение космоса, где каждая частица содержит бесчисленные миры, а все миры также присутствуют в каждой частице.

Буддийский учитель Фазань сравнивал это с голограммой, в которой целое заключено в каждой части. По сути, буддизм провозглашает принцип взаимозависимого происхождения: ничто не существует само по себе, все существует лишь во взаимосвязи причин и условий.

Похожие идеи есть и в других культурах.

Даосизм видит мир как единый поток Дао, где Инь и Ян – полярные силы – пребывают во всех вещах и лишь условно разделены. Природа – это единое тело, и человек – органическая часть этого целого.

Китайская медицина, например, рассматривает организм человека как микрокосм, отражающий макрокосм Вселенной; баланс стихий в теле соответствует балансу стихий в природе.

В индуизме существует понятие Брахман как универсальной души мира, в которой все индивидуальные дживы подобны клеткам единого организма.

В Ведах говорится о Пуруше – космическом Человеке, тело которого и есть Вселенная, с солнцем вместо глаза и ветрами вместо дыхания.

Эта образность показывает, что Вселенная – живое целое.

В суфизме встречается идея, что все творение – это единое тело, а Бог – его душа; отсюда выражение «нет ничего, кроме Аллаха» (ля иляха илла Ллах) обретает пантеистический оттенок: Бог проявляется во всех формах.

Интересно, что и современные науки приходят к системному видению.

Экология раскрыла Землю как единый организм: гипотеза Гайи (Дж. Лавлок) прямо называет биосферу саморегулирующейся системой, подобной живому существу. Все живые и неживые компоненты планеты взаимозависимы: леса влияют на климат, климат – на океан, океан – на состав атмосферы, и так по кругу.

В кибернетике и теории систем выявлены общие законы для разных уровней организации – от атомов до галактик.

Космология обнаружила космическую паутину – сотканную из скоплений галактик структуру Вселенной, напоминающую нейронную сеть мозга. Ученые даже сравнили распределение галактик с сетью нейронов и нашли удивительные сходства в схемах связей.

Все это созвучно древним интуициям: мир – единое целое, где «что вверху, то и внизу», где малое отражает великое.

В духовных учениях человека тоже рассматривают не изолированно, а как часть большей системы.

Христианство говорит о Церкви как едином Теле Христовом, членами которого являются люди (1Кор. 12:12—27). Апостол Павел пишет: «как в одном теле у нас много членов… так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены», – подчеркивая взаимозависимость людей, объединенных Божественным началом.

В индуизме понятие дхармы каждого человека связано с его местом в мировом порядке: исполняя свой долг, человек поддерживает гармонию всего мироздания.

В буддизме идеал бодхисаттвы учит жертвовать личным просветлением ради всех существ, ведь ни одно существо не может быть по-настоящему свободно, пока страдают другие – настолько глубока взаимосвязанность наших судеб.

Даже в научной сфере появляется понимание глобальной этики: эффект бабочки, уязвимость экологических и социальных систем показывают, что поступки одних отзываются последствиями для всех.

Таким образом, системность и экосистема Вселенной – это общий знаменатель мировых воззрений: мир мыслится как единый организм.

Бог как Великий Архитектор являет Себя не только в стройности каждой части, но и в совершенстве их взаимного согласования.

«Каждый индивид является одновременно причиной для целого и вызван целым», – писал философ, описывая Вселенную как «огромное тело, состоящее из бесконечного множества существ, все поддерживающих друг друга… самосозидающий и самоподдерживающийся организм».

Эти слова удивительно созвучны и буддийской сети Индры, и посланиям апостола Павла.

Великий Замысел включает всех нас: мы клетки единого Тела бытия. А Божественный Архитектор – не внешний наблюдатель, а та внутренняя Сила, что связывает части в целое.

Осознавая это, человек начинает бережно относиться ко всему – к природе, к другим людям – ведь все это не чуждое, а родное, части единой Божественной архитектуры.

В такой картине мир – не механический часовый механизм, а живая экосистема, пронизанная присутствием Бога.

1.7. Взаимодействие Бога и человека

Вот, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему.

Откровение 3:20Главная тема книги – взаимоотношения Бога и человека. Именно человеку дана способность осознать эту связь и служить Богу сознательно.

Задача человека – раскрыть свою душу, понять свое предназначение и быть гармоничной частью этой великой архитектуры.

Это взаимодействие определяет смысл существования, развитие души и духовный путь каждого человека.

Если Бог – архитектор, а мир – Его замысел, то человек не просто пассивное творение, но и активный участник божественного проекта.

Все великие духовные традиции исследуют взаимодействие Бога и человека, предлагая различные грани этой таинственной связи.

В монотеистических религиях взаимоотношение носит личностный характер: Бог выступает как Отец, Господь, Возлюбленный, а человек – как сын, слуга или невеста (образ души-невесты в мистической литературе).

Диалог с Богом осуществляется через молитву, откровение, выполнение заповедей.

В иудаизме, например, центральна идея Завета: Бог заключает союз с людьми (от Авраама до всего Израиля), дает им Закон и обещания, а люди обязуются следовать Его воле. Такой двусторонний контракт подчеркивает взаимодействие – Бог ведет, наставляет, наказывает и прощает, а человек отвечает верностью и любовью.

В христианстве эта взаимосвязь достигает высшей близости через Воплощение: Бог становится человеком в лице Иисуса Христа, чтобы восстановить соединение Творца и твари.

Христос именуется «Эммануил» – «с нами Бог», и через него люди входят в «усыновление Богу».

В православной традиции говорится о теозисе – обожении: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом», то есть душа призвана соединиться с Божеством, максимально уподобившись Ему (но не слившись сущностно).