- -

- 100%

- +

15

Dagegen hat derjenige, der ohne wichtigen Grund von dem Verlöbnis zurückgetreten ist, nach § 1298 Abs. 1 dem anderen Verlobten, dessen Eltern und Dritten, die an Stelle der Eltern gehandelt haben, Schadensersatz zu leisten. Der Schaden erfasst die Aufwendungen und Verbindlichkeiten, sowie sonstige sein Vermögen oder seine Erwerbsstellung berührenden Maßnahmen, die im Hinblick auf die Erwartung der Ehe gemacht worden sind. Der Schadensersatzanspruch erfasst nur das negative Interesse.

Beispiel

Kosten der Verlobungsanzeige, Buchung der Hochzeitsreise, Kauf des Brautkleids.

16

Die Höhe des Schadens ist zudem nach § 1298 Abs. 2 auf die Maßnahmen begrenzt, die nach den Umständen angemessen waren.

Beispiel

Unangemessen kann die Kündigung des Arbeitsplatzes ohne Absprache mit dem Verlobten sein.

17

Hat der andere Verlobte schuldhaft einen wichtigen Rücktrittsgrund gesetzt, so stehen die gleichen Ansprüche gemäß § 1299 dem zurücktretenden Verlobten und dessen Verwandten zu.

Hinweis

Bei einem Rücktritt vom Verlöbnis sind neben den Ansprüchen aus §§ 1298 ff. auch Schadensersatzansprüche wegen unerlaubter Handlung nach §§ 823 ff. möglich. Für die Geltendmachung solcher Schadensansprüche ist ein schuldhaftes Verhalten erforderlich, das über den Bruch der Verlöbnistreue hinausgeht. Die Verjährungsfrist der Schadensersatzansprüche nach §§ 1298 ff. beginnt nach § 1302 mit der Auflösung des Verlöbnisses und unterliegt seit dem 1.1.2010 den allgemeinen Verjährungsvorschriften der § 195 ff.

2. Rückgabe von Geschenken

18

Nach § 1301 S. 1 können bei der Beendigung des Verlöbnisses die beiderseits gewährten Geschenke und Verlöbniszeichen (Ringe) nach Bereicherungsrecht zurückgefordert werden. Nach h.M.[7] handelt es sich bei der Verweisung auf das Bereicherungsrecht um eine Rechtsfolgenverweisung, da die Vorschrift eine Erweiterung der Zweckverfehlungstheorie nach § 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 sei. Die Herausgabepflicht ist ausgeschlossen, wenn die Leistung einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprach, § 814 Alt. 2 Gleiches gilt, wenn der Leistende den Eintritt des Erfolgs wider Treu und Glauben verhindert hat. Dieses Tatbestandmerkmal erfordert erschwerende Umstände, die ein besonders treuwidriges Verhalten darstellen.

Beispiel

Verschweigen eines Doppelverlöbnisses.

19

Bei § 1301 handelt es sich um eine Vorschrift, die § 530 als lex specialis verdrängt.

Anmerkungen

[1]

RG Urt. v. 21.9.1905 (Az. IV 140/05) = RGZ 61, 267.

[2]

Palandt-Brudermüller § 1298 Rn. 1.

[3]

Böhmer JZ 1961, 267.

[4]

Canaris AcP 1965, 1.

[5]

Palandt-Brudermüller § 1298 Rn. 8.

[6]

OLG Oldenburg Beschl. v. 28.7. 2016 (Az. 13 UF 35/16) = NJW 2016, 3185.

[7]

BGH Urt. v. 18.5.1966 (Az. IV ZR 105/65) = BGHZ 45, 258.

1. Teil Familienrecht › C. Die Ehe

C. Die Ehe

1. Teil Familienrecht › C. Die Ehe › I. Begriff und Eingehung der Ehe

1. Begriff

20

Der Begriff der Ehe ist gesetzlich nicht geregelt. Die Ehe konnte vor Inkrafttreten des Gesetzes[1] zur Einführung des Rechts für Personen gleichen Geschlechts[2] nur von einem Mann und einer Frau geschlossen werden. Mit der Änderung des § 1353 Abs. 1 ist die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern beseitigt worden. Die Vorschrift des § 1309 Abs. 3 reduziert für Ausländer gleichen Geschlechts die Beibringung eines Ehefähigkeitszeugnisses, wenn deren Heimatstaat die Eingehung einer gleichgeschlechtlichen Ehe nicht vorsieht.

Bei der Ehe handelt es sich um ein Dauerschuldverhältnis personenrechtlicher Natur, das durch einen Vertrag zustande kommt, der grundsätzlich auf Lebenszeit geschlossen wird.

2. Eingehung der Ehe

21

Das Eheschließungsrecht ist in den §§ 1303–1320 geregelt.

Nach § 1310 Abs. 1 muss die Ehe vor dem Standesbeamten geschlossen werden. Die Förmlichkeiten für das Standesamt sind in §§ 11 ff. PStG geregelt. Nach § 1311 muss die Erklärung, die Ehe eingehen zu wollen, unbedingt und unbefristet sowie höchstpersönlich bei gleichzeitiger Anwesenheit von Mann und Frau abgegeben werden. Eine Ausnahme davon enthält die Vorschrift des § 1310 Abs. 3. Danach kann eine im Ausland geschlossene Ehe wirksam werden, wenn die in Nr. 1–Nr. 3 genannten Voraussetzungen vorliegen. Der Standesbeamte soll nach § 1312 S. 1 bei der Eheschließung die Eheschließenden einzeln befragen, ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen, und, nachdem die Eheschließenden diese Frage bejaht haben, aussprechen, dass sie nunmehr kraft Gesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Die Eheschließung kann nach § 1312 S. 2 in Gegenwart von einem oder zwei Zeugen erfolgen, sofern die Eheschließenden dies wünschen.

Hinweis

Seit dem 1.1.2009 ist durch die Aufhebung des § 67 PStG die Pflicht entfallen, dass für die Eingehung einer kirchlichen Ehe eine standesamtliche Heirat erforderlich ist.

22

Die Ehefähigkeit setzt Ehemündigkeit voraus. Die Ehemündigkeit tritt nach § 1303 Abs. 1 mit der Volljährigkeit ein. Auf Antrag konnte das Familiengericht vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen[3] nach § 1303 Abs. 2 von dem Erfordernis der Volljährigkeit befreien, wenn der Antragsteller das 16. Lebensjahr vollendet hat und sein künftiger Ehepartner volljährig ist. Widersprach der gesetzliche Vertreter, so darf das Familiengericht die Befreiung nur dann erteilen, wenn der Widerspruch nicht auf triftigen Gründen beruht, § 1303 Abs. 3. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen hat der Gesetzgeber das Ehemündigkeitsalter auf 18 Jahre festgelegt, § 1303 S. 1.

Neben der Ehemündigkeit muss auch die allgemeine Geschäftsfähigkeit gegeben sein, § 1304. Nicht ehefähig ist daher derjenige, der geschäftsunfähig i.S.d. § 104 Nr. 2 ist. Hat das Familiengericht die Befreiung von dem Erfordernis der Volljährigkeit erteilt, bedarf der beschränkt Geschäftsfähige für die Eingehung der Ehe nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters, § 1303 Abs. 4.

Hinweis

Eine Ehe kann nach § 1314 Abs. 1 aufgehoben werden, wenn sie entgegen der Vorschriften der §§ 1303 bzw. 1304 geschlossen worden. Ist die Ehe mit einer unter 16-jährigen Person geschlossen worden, ist die Ehe unwirksam, § 1303 S. 2.

23

Werden die für eine Eheschließung erforderlichen Voraussetzungen nicht eingehalten, kann dies zu einer Nichtehe oder zu einer aufhebbaren Ehe führen. Eine Nichtehe liegt vor, wenn in einer besonders schwerwiegenden Weise gegen die Wirksamkeitsanforderungen der Eheschließung verstoßen wurde. Eine Nichtehe entfaltet keine Rechtswirkungen.[4]

Beispiel

Die Eheschließung findet vor einem Sektenführer statt bzw. wenn die Ehewillenserklärung eines Partners fehlt (§ 1310).

24

Die Eheverbote sind in den §§ 1306 ff. geregelt. Die Vorschrift des § 1306 regelt das Verbot der Doppelehe, wobei ein Verstoß nach § 172 StGB zur Strafbarkeit führt. In § 1307 S. 1 ist das Verbot der Ehe zwischen Verwandten in gerader Linie geregelt. § 1308 Abs. 1 stellt die durch Adoption begründete Verwandtschaft der durch Abstammung begründeten Verwandtschaft gleich. Ausländer benötigen nach § 1309 Abs. 1 für eine Eheschließung in Deutschland ein Ehefähigkeitszeugnis.

Eine Ehe ist nach § 1314 Abs. 1 aufhebbar, wenn sie entgegen der Vorschriften der §§ 1303, 1304, 1306, 1307, 1311 geschlossen worden ist. Die Ehe kann auch aufgehoben werden, wenn Willensmängel i.S.v. § 1314 Abs. 2 vorliegen. Die Vorschrift des § 1314 Abs. 2 enthält eine abschließende Regelung für Willensmängel bei der Eheschließung. Die Vorschriften des Allgemeinen Teils des Bürgerlichen Gesetzbuches gelten nicht.

Sofern die in § 1315 genannten Voraussetzungen vorliegen, ist die Aufhebung der Ehe ausgeschlossen (Bestätigung). In § 1316 ist geregelt, wer für die Aufhebung der Ehe antragsberechtigt ist. Der Antrag kann in den Fällen des § 1314 Abs. 2 Nr. 2 und 3 nur binnen eines Jahres, im Falle des § 1314 Abs. 2 Nr. 4 nur binnen drei Jahren nach der Kenntnis von dem Irrtum oder der Täuschung bzw. nach dem Aufhören der Zwangslage gestellt werden. Nach § 1313 S. 1 wird die Ehe durch ein gerichtliches Gestaltungsurteil aufgehoben. Mit Eintritt der Rechtskraft gilt die Ehe mit Wirkung für die Zukunft als aufgelöst. Die Folgen der Aufhebung der Ehe bestimmen sich in den in § 1318 genannten Fällen nach den Vorschriften über die Scheidung. Das prozessuale Verfahren ist in den §§ 121 ff. FamFG geregelt.

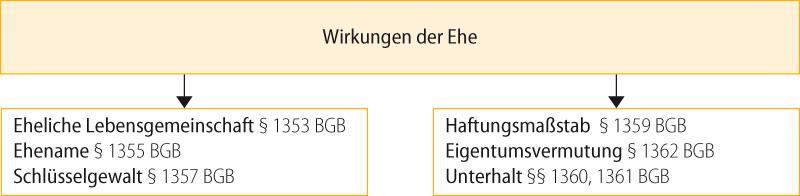

1. Teil Familienrecht › C. Die Ehe › II. Allgemeine Ehewirkungen

II. Allgemeine Ehewirkungen

25

[Bild vergrößern]

1. Eheliche Lebensgemeinschaft, § 1353

26

Bei der ehelichen Lebensgemeinschaft handelt es sich um eine im Familienrecht herrschende Generalklausel. Aus § 1353 Abs. 1 BGB leitet sich auch die Verpflichtung eines Ehegatten ab, der gemeinsamen Veranlagung beider Ehegatten zur Einkommenssteuer zuzustimmen.[5] Die Pflicht zur ehelichen Lebensgemeinschaft ist nach § 1353 Abs. 2 ausgeschlossen, wenn das Verlangen rechtsmissbräuchlich wäre oder wenn die Ehe gescheitert ist. Die eheliche Lebensgemeinschaft enthält folgende Komponenten:

a) Pflicht zur häuslichen Gemeinschaft

27

Die eheliche Lebensgemeinschaft erfordert das Zusammenleben in häuslicher Gemeinschaft, soweit nicht die Lebensverhältnisse entgegenstehen oder im gegenseitigen Einverständnis eine abweichende Lebensgestaltung vereinbart worden ist.[6] Der Anspruch auf ein eheliches Zusammenleben ist nach § 120 Abs. 3 FamFG allerdings nicht vollstreckbar.

b) Pflicht zur Wahrung der ehelichen Treue

28

Aus § 1353 Abs. 1 resultiert auch die Pflicht zur ehelichen Treue und zur Geschlechtsgemeinschaft, die nach § 120 Abs. 1, Abs. 3 FamFG ebenfalls nicht vollstreckbar ist.

c) Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Achtung

29

Aus dem ehelichen Rücksichtnahmegebot können sich Einreden gegen einen vermögensrechtlichen Anspruch des anderen Ehegatten ergeben,[7] sofern die Durchsetzung des Anspruchs dazu führt, dass der rechtlich geschützte äußere gegenständliche Bereich der Ehe des Ehegatten-Schuldners beeinträchtigt wird.[8]

d) Gewährung der Mitbenutzung von Hausratsgegenständen

30

Wohnung und Hausrat haben sich die Ehegatten, soweit sich dies nicht bereits aus dem ehelichen Güterstand ergibt, einander zum Gebrauch zu überlassen.[9] Die Ehegatten haben an den zum Hausrat gehörenden Gegenständen Mitbesitz, sofern sie nicht dem persönlichen Gebrauch eines Ehegatten dienen. Aufgrund des gesetzlichen Besitzmittlungsverhältnisses der Ehe mittelt der mitbesitzende Nichteigentümer dem Eigentümer den Besitz § 868.[10]

Hinweis

Wegen des Mitbesitzes der Ehegatten ist ein gutgläubiger Erwerb ausgeschlossen, wenn der Ehegatte, der nicht Alleineigentümer ist, die Sache veräußert. Es liegt dann ein Abhandenkommen i.S.v. § 935 vor.

31

Verstößt ein Ehegatte während des Zusammenlebens gegen die ihn treffende Vermögensfürsorgepflicht gegenüber dem anderen Ehegatten, indem er heimlich die Hausratversicherung für die gemeinsame Ehewohnung auf eine allein in seinem Eigentum stehende Wohnung ummeldet, weshalb der aufgrund eines späteren Einbruchs entwendete Hausrat in der Ehewohnung nicht von der Versicherung ersetzt wird, ist er dem so hintergangenen Ehegatten zum Schadensersatz nach § 1353 Abs. 1 S. 2 verpflichtet.[11]

Verstöße gegen die aus dieser Vorschrift abzuleitende vermögensrechtliche Verpflichtung der Ehegatten können Schadensersatzansprüche auszulösen. Beispiel für schadensersatzauslösende Pflichtverletzungen ist die Verletzung der Mitwirkungspflicht bei der gemeinsamen Steuerveranlagung. [12]

e) Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit, § 1356

32

Das Gesetz verzichtet bewusst auf ein gesetzliches Leitbild für die Aufgabenverteilung in der Ehe. Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit werden in die Autonomie der Ehegatten gestellt. Die Haushaltsführung ist im gegenseitigen Einvernehmen zu regeln. Beide Ehegatten sind zur Erwerbstätigkeit berechtigt. Die Ehegatten sind gemäß § 1356 Abs. 1 S. 1 verpflichtet, eine einvernehmliche Regelung zu finden.[13]

33

Das Gesetz schreibt nur den Gegenstand der Regelung vor, nicht ihren Inhalt. Der freien Entscheidung der Ehegatten obliegt es, wem von ihnen und in welchem Umfang sie die Haushaltsführung regeln. Sie können jede denkbare Variante miteinander kombinieren. Da eine Regelung der Haushaltsführung durch Richterspruch nicht vorgesehen ist, kann sie auch bei Dissens der Eheleute nicht durch eine Klage herbeigeführt werden. Eine Verletzung dieser Pflicht kann allerdings im Rahmen der Härteklausel im Scheidungsfolgenrecht berücksichtigt werden.

34

Wird die Haushaltsführung einem Ehegatten überlassen, so kommt dieser Ehegatte gemäß § 1360 S. 2 seiner Unterhaltspflicht nach. Daraus ergeben sich bei der Schadensersatzpflicht eines Dritten im Rahmen einer unerlaubten Handlung folgende Auswirkungen:

35

Wird der haushaltsführende Ehegatte von einem Dritten getötet, so stehen dem anderen Ehegatten Schadensersatzansprüche nach § 844 Abs. 2 zu.[14] Der überlebende Ehegatte muss sich dabei aber den Wegfall seiner eigenen Unterhaltspflicht sowie den Ertrag des geerbten Vermögens bis zum Zeitpunkt des voraussichtlichen Anfall der Erbschaft im Rahmen der Vorteilsausgleichung anrechnen lassen.[15]

36

Erleidet der haushaltsführende Ehegatte eine körperliche Verletzung, so steht ihm wegen der Beeinträchtigung seiner eigenen Arbeitskraft ein eigener Schadensersatzanspruch gegen den Dritten aus §§ 823 Abs. 1, 842, 843 Abs. 1 zu. Für die Bemessung des Schadens ist die tatsächlich erbrachte Arbeitsleistung des haushaltsführenden Ehegatten maßgebend. Dagegen kommt es nicht auf die Kosten einer Haushaltshilfe an.[16] Zahlt in diesem Fall der erwerbstätige Ehegatte die Kosten für die Heilbehandlung, so umfasst der Schadensersatzanspruch des haushaltsführenden Ehegatten auch diese Kosten. Der haushaltsführende Ehegatte muss sich im Rahmen der Vorteilsausgleichung gemäß § 843 Abs. 4 nicht anrechnen lassen, dass der erwerbstätige Ehegatte im Rahmen seiner Unterhaltspflicht die Zahlung der Heilbehandlungskosten dem haushaltsführenden Ehegatten schuldet.[17]

37

Der erwerbstätige Ehegatte hat gegenüber dem Schädiger einen eigenen Anspruch auf Erstattung dieser Kosten. Der BGH und Teile der Literatur[18] sehen die GoA als das geeignete Regressinstrument hierfür an. Sie gehen davon aus, dass der Unterhaltspflichtige ein (auch-)fremdes Geschäft für den Schädiger geführt hat. Die Erfüllung einer fremden Unterhaltspflicht durch einen nicht oder nur sekundär Unterhaltspflichtigen sei ein Geschäft auch für den primär Haftenden. Die Nachrangigkeit des Unterhaltspflichtigen gegenüber dem deliktischen Schädiger ergebe sich aus § 843 Abs. 4. Durch einen Regress aufgrund der GoA-Vorschriften werde der Schädiger nicht schlechter gestellt, da ein Aufwendungsersatzanspruch des erwerbstätigen Ehegatten nur dann besteht, wenn im Zeitpunkt der Zahlung der Schadensersatzanspruch noch durchsetzbar bestand.

38

Wird der erwerbstätige Ehegatte getötet, hat der überlebende haushaltsführende Ehegatte einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe des gegenüber dem Getöteten bestehenden Unterhaltsanspruchs. Die Bestandskraft des hinsichtlich der Haushaltsführung geregelten Einvernehmens der Ehegatten i.S.v. § 1353 Abs. 1 wird durch den Tod des unterhaltspflichtigen Ehegatten nicht aufgehoben. Der Schädiger kann den haushaltsführenden Ehegatten nicht darauf verweisen, dass er einer Erwerbstätigkeit nachgehen muss.

f) Pflicht zur Mitarbeit in Beruf und Geschäft eines Ehegatten

39

Entgegen der alten Fassung des § 1356 sind die Ehegatten heute nicht mehr verpflichtet im Beruf oder Geschäft des anderen Ehegatten mitzuarbeiten. Nach der derzeitigen Fassung des § 1356 ist jeder Ehegatte grundsätzlich berechtigt, seine Arbeitszeit nach seinen eigenen persönlichen Wünschen einzusetzen. Eine Pflicht zur Mitarbeit als Beitrag zum Unterhalt besteht nur dann, wenn der Betrieb oder das Geschäft die wesentliche Einnahmequelle darstellt und ohne die Mitarbeit des Ehegatten die Sicherung des Familienunterhalts nicht gewährleistet wäre und er seinen Beitrag zum Unterhalt nicht durch eine andere Erwerbstätigkeit leistet. Eine Pflicht zur Mitarbeit kann sich weiter aus dem ehelichen Rücksichtnahmegebot und aus der gegenseitigen Beistandspflicht der Ehegatten ergeben. Davon kann allerdings nur im Fall einer schweren Krankheit oder einer sonstigen Krisensituation ausgegangen werden, wobei die beruflichen Interessen des anderen Ehegatten nicht vorrangig sein dürfen. Ist die Mitarbeit des Ehegatten als Beitrag zur Unterhaltspflicht geschuldet, besteht kein Vergütungsanspruch des mitarbeitenden Ehegatten.[19]

g) Vergütungsanspruch des mitarbeitenden Ehegatten

40

Für eine darüberhinausgehend geleistete Mitarbeit des Ehegatten kann dagegen ein Vergütungsanspruch bestehen. Völlig unproblematisch ist dies, wenn die Ehegatten hinsichtlich der Mitarbeit einen Arbeits-, Dienst-, Werk- oder Gesellschaftsvertrag geschlossen haben. Probleme ergeben sich indes dann, wenn ein Ehegatte jahrelang in dem Betrieb oder Geschäft des andern Ehegatten mitgearbeitet hat, ohne dass eine vertragliche Regelung getroffen worden ist. Im Fall einer Scheidung kann zwar ein Ausgleich für die in dem Betrieb geleistete Arbeitsleistung unter Umständen im Rahmen eines Zugewinnausgleichs verlangt werden. Das setzt allerdings voraus, dass die Ehegatten im Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelebt haben.

41

Schwierig wird es dann, wenn die Ehegatten Gütertrennung vereinbart hatten. Für diese Fälle hat die Rechtsprechung[20] die Ehegatteninnengesellschaft entwickelt. Eine solche Gesellschaft kann allerdings nur unter engen Voraussetzungen angenommen werden, da das eheliche Zusammenleben als solches kein gemeinsamer Zweck i.S.v. § 705 darstellt. Eine Ehegatteninnengesellschaft liegt nur vor, wenn die Ehegatten sich in den Dienst einer gemeinsamen Aufgabe gestellt haben, die über die Verwirklichung der ehelichen Lebensgemeinschaft hinausgeht. Dazu ist eine planvolle und zielstrebige Zusammenarbeit während der Ehe zur Schaffung eines erheblichen gemeinsamen Vermögenswertes erforderlich.[21]

Die Ehegatteninnengesellschaft ist eine BGB-Gesellschaft nach §§ 705 ff. ohne Gesamthandsvermögen und ohne Außenwirkung. Mit der Trennung bzw. mit der Scheidung wird die Gesellschaft aufgelöst. Für die von dem mitarbeitenden Ehegatten erbrachten Arbeitsleistungen (§ 706 Abs. 2) ist nach § 733 Abs. 2 Wertersatz zu leisten, wobei sich die Dienste als bleibender Wert im Gesellschaftsvermögen niedergeschlagen haben müssen.[22] Die Höhe des Ausgleichs beträgt nach § 722 Abs. 1 die Hälfte des Wertes.

42

Fehlen ausreichende Indizien für die Annahme einer Ehegatteninnengesellschaft kann sich ein schuldrechtlicher Ausgleichsanspruch des mitarbeitenden Ehegatten aus dem Wegfall der Geschäftsgrundlage eines familienrechtlichen Vertrags sui generis ergeben.[23] Von einem Wegfall der Geschäftsgrundlage eines solchen Vertrags kann nur ausgegangen werden, wenn für den Ehegatten, der die Arbeitsleistungen erbracht hat, der Fortbestand der Ehe die Grundlage für seine Mitarbeit war und er die Dienste nicht erbracht hätte, wenn er gewusst hätte, dass die Ehe scheitert. Die Mitarbeit muss auch von einer gewissen Dauer und Regelmäßigkeit gewesen sein und die Beschäftigung eine Arbeitskraft erspart haben. Für den anderen Ehegatten, der die Arbeitsleistung angenommen hat, muss diese Absicht erkennbar gewesen sein, so dass er sich redlicherweise auf die Vereinbarung einer Vergütung hätte einlassen müssen. Weiter wird für den Ausgleichsanspruch vorausgesetzt, dass ein Festhalten an den Rechtsfolgen des ehelichen Güterstands für den mitarbeitenden Ehegatten völlig unzumutbar ist. Für die Höhe des Ausgleichanspruchs sind die Umstände des Einzelfalls maßgebend, insbesondere die Dauer der Ehe, das Alter der Ehegatten, Art und Umfang der erbrachten Arbeitsleistungen, die Höhe der dadurch entstandenen Vermögensmehrung und die sonstigen Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eheleute.

JURIQ-Klausurtipp

In einer Klausur sollte zunächst geprüft werden, ob die Mitarbeit des Ehegatten i.S.v. §§ 1360, 1356 Abs. 2, 1353 Abs. 1 gesetzlich geschuldet war. Ist dies der Fall, ist ein Vergütungsanspruch ausgeschlossen. Wird eine gesetzliche Unterhaltspflicht zur Mitarbeit verneint, hat der Bearbeiter zu untersuchen, ob die Ehegatten ausdrücklich oder konkludent einen Vertrag über die Erbringung der Arbeitsleistungen geschlossen haben. Kommen vertragliche Ansprüche nicht in Betracht, scheiden auch Bereicherungsansprüche nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 aus, da Rechtsgrund für die Leistung die Ehe war. Ein Anspruch nach § 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 scheidet ebenfalls dann aus, wenn der Zweck der Mitarbeit des Ehegatten der Aufbau des Geschäftes oder Betriebes des anderen Ehegatten war. Der Fortbestand der Ehe war zwar in diesem Fall ein Beweggrund für die Arbeitsleistungen, nicht jedoch Zweck der Mitarbeit. Erst nach dieser Prüfung sollten Ansprüche aus der Ehegatteninnengesellschaft bzw. wegen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage eines familienrechtlichen Vertrags sui generis angesprochen werden. Hierbei ist zu beachten, dass der Wegfall der Geschäftsgrundlage erst nach der Ablehnung einer Ehegatteninnengesellschaft zu prüfen ist.

2. Schutz der ehelichen Lebensgemeinschaft