Augenzeugenbericht des Häftling Nr. 738 im KZ Buchenwald 1937–1945

- -

- 100%

- +

Die Jahre 1907 bis 1925

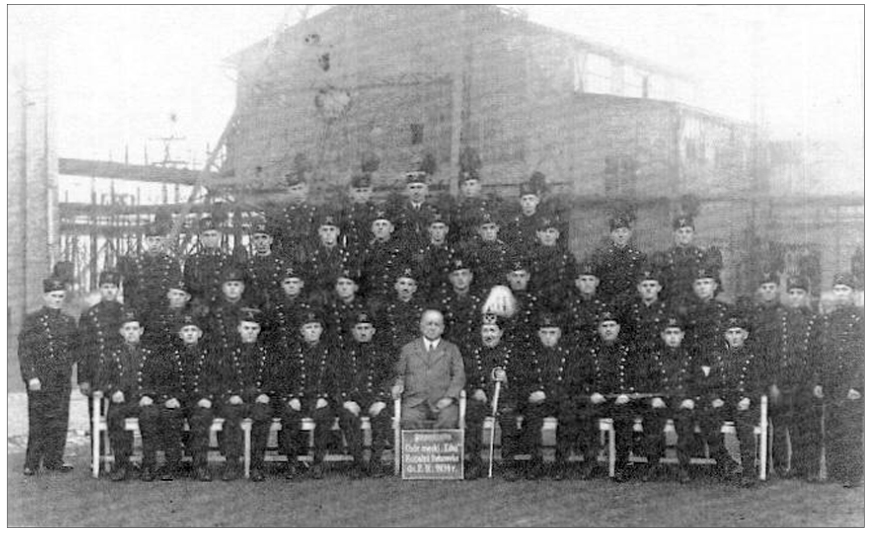

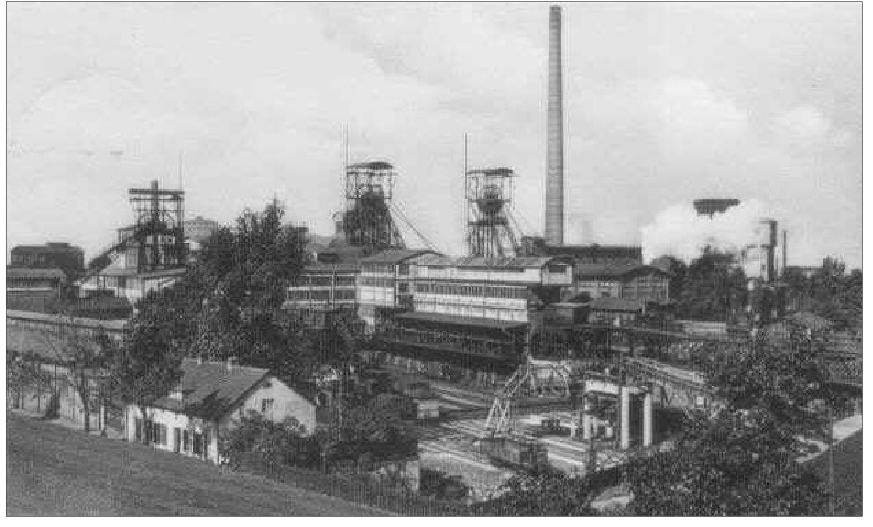

Ich sehe Bielschowitz, die Kirche, den Dorfladen, unser Haus. Bielschowitz, ein Bergarbeiterdorf in Oberschlesien. Dort wurde ich am 31. Mai 1907 als jüngster Sohn des Bergbauelektrikers Alfons Bunzol und seiner Ehefrau Marie im Schlafzimmer meiner Eltern geboren. Die Kinder wurden ja im Elternhaus geboren und man starb auch dort. Es war ein Freitag. Kein außergewöhnlicher, abgesehen von meiner Geburt, eben ein Freitag wie jeder andere Freitag davor. Die Kirchturmuhr schlug wie immer zu jeder vollen Stunde die Anzahl der bereits abgelaufenen. Bei meiner Geburt schlug sie elf Mal. Meine Geburt ging sehr schnell, als das ich groß darüber zu berichten hätte. Sie so ca. 50 min dauerte, eigentlich noch weniger. Mutters ersten Worte die ich zu hören bekam: war doch gar nicht so schlimm, mein Kleiner. Alle, Mutter, die Hebamme, meine Oma und eine Nachbarin, fingen an zu lachen. So war ich pünktlich zum Schichtende von Vater auf der Welt. Gemeinsam mit Mutter, ich nuckelte schon an ihrer Brust, konnten wir den staunenden Vater begrüßen. Fast alle Männer im Dorf arbeiteten in der Grube als Bergmann. Das dörfliche Leben in Bielschowitz wurde geprägt durch den Bergbau, von deren Wohlergehen die Masse der Dorfbewohner abhängig war. Daraus ergab sich eine weitgehende Interessengleichheit. Hierarchische Unterschiede gab es wohl, so zwischen Steiger und Obersteiger oder den einfachen Bergmann. Nach Schichtende gingen die wenigsten wie Vater nach Hause, die meisten in den Dorfladen um Schnaps zu trinken. Die Frauen versorgten Haus und Hof, ihre Männer und natürlich uns Kinder. Der Samstag war für sie der Hauptarbeitstag, an dem alles zum Sonntag gerichtet wurde, wie etwa Hof und Straße zu fegen und überall Ordnung schaffen. Je nach Jahreszeit wurde immer ein sehr leckerer Streusel- oder Obstkuchen gebacken. Tagsüber hielten sie ihr Schwätzchen auf der Straße und tauschten untereinander Neuigkeiten aus. Von fernen Ereignissen erfuhr man ja so gut wie nichts. Es sei denn, man hatte Geld übrig und konnte sich eine Zeitung leisten. So war man eben auf den engsten Bereich seiner Umgebung angewiesen. Haustüren wurden nicht abgeschlossen, es sei denn, Zigeuner waren in der Nähe, deren üblicher Rastplatz bei der Auffahrt zur Halde lag. Infolgedessen herrschte im Dorf ein ständiges Leben im Freien. Auch wir Kinder spielten, sofern man nicht die Schule besuchen musste, den ganzen Tag im Freien. Es sei denn, es regnete, da suchte man sich irgendeinen Schuppen oder einen anderen Unterschlupf. Getauft hat man mich natürlich in der Kirche von Bielschowitz. Die Taufe war meist ein Familienfest, aber oft wurde sie gleichzeitig auch zum Dorffest, an der die gesamte Nachbarschaft und Verwandtschaft teilnahm. Den Pfarrer nicht zu vergessen. Die Haustür wurde geschmückt. Man machte kleine Geschenke. Nach der Heiligen Messe am Vormittag gab es dann ein Festmahl im Hause, zu dem die Paten und die Familie eingeladen waren. Wenn man getauft ist, tritt man der Kirche bei. Dass ich getauft bin, liegt an meinen Eltern, obwohl sich diese Entscheidung natürlich auch auf mein Leben auswirkte. Es bedeutete für mich, dass ich von nun an zur katholischen Gemeinde von Bielschowitz dazugehörte. Wie alle in Bielschowitz zur katholischen Gemeinde dazugehören. Man gab mir den Rufnamen Alfred, sowie den Zweitnamen Eduard. Einer schönen Tradition folgend, es waren die Namen meines Großvaters oder Urgroßvaters? Ich weis es nicht mehr so genau. Ich war der jüngste von 3 Geschwistern, Hildegard genannt Hilde, Adelheid und Paul. Wir wohnten in einen Haus, es war natürlich auch Eigentum der Grube, in der mein Vater arbeitete. Wie fast alles in Bielschowitz Eigentum der Grube war, wahrscheinlich auch die Menschen die hier wohnten. Die Ausdehnung der Königin-Luise-Grube, so war ihr Name schon seit ca. 1820, reichten im Süden bis nach Kunzendorf (Delbrückschächte), Paulsdorf und Bielschowitz. Eine Ausdehnung von fast 45 qkm! Bielschowitz war eines von vielen typischen Bergarbeiterdörfern in Oberschlesien, mit einigen übrig gebliebenen Bauernhöfen, wo noch Landwirtschaft betrieben wurde. Die Bergarbeitersiedlung bestand aus Einfamilienhäusern in Klinkerbauweise. Unser Haus hatte 5 Zimmer, die Küche, die gute Stube, das Elternschlafzimmer und 2 kleine Kinderzimmer.

In einem der Kinderzimmer schliefen Hilde und ich, in dem anderen Adelheid und Paul. Toilette war auf dem Hof. Die anderen Häuser hatten bestimmt die gleiche Ausstattung. Jedenfalls sahen sie von außen alle gleich aus. Zum Haus gehörten ein großer Garten und ein kleiner Hof. Vater hielt sich, wie fast alle hier, Kaninchen, ein paar Hühner und einen Hund. Der Hund, die Rasse kann man schlecht beschreiben, weil vielleicht viele Hunde zu seiner Entstehung beigetragen haben, hörte auf den Namen Spitz. Spitz war der Liebling von uns Kindern und sehr verspielt. Er war unser ständiger Begleiter. Bielschowitz hatte 2 zentrale Anlaufpunkte. Die Kirche in der Dorfmitte umgeben von einem Park mit Teich und den Dorfladen, der rechts neben der Kirche stand. In dem Park waren Bänke, sie waren nachmittags Anlaufpunkt der Jugend des Dorfes. Wie die meisten jungen Menschen auf der ganzen Welt ihre Anlaufpunkte suchen. Sie brauchen ihre romantischen Plätze, ungestört, möglichst weit weg von der Welt der Erwachsenen. Alle Straßen führten zu diesen Zentrum, umkreisten es ringförmig und führten wieder hinaus. Der Kirchgang am Sonntag war heilige Pflicht. Alle Einwohner von Bielschowitz waren katholisch, ich wüsste keine Ausnahme. Im religiösen Leben der Bergleute nahm ja, getragen von der katholischen Tradition, die Heiligenverehrung einen breiten Raum ein. Oft begann die tägliche Arbeit sogar mit einem kollektiven Morgengebet. Meine Eltern und wir Kinder waren logischerweise auch katholisch und so ging es jeden Sonntag aufs schönste herausgeputzt zur Kirche. Wo alle beim sonntäglichen Kirchgang dem Herrgott huldigten, die meisten im täglichen Leben dagegen dem Schnaps. Man hörte sich die Messe an und beichtete anschließend. Ich wusste vor einer Beichte wirklich nicht, was ich da zu beichten hätte. Einmal beichtete ich, nur um überhaupt etwas zu beichten, ich war glaube neun oder zehn, dass ich der Nachbarstochter, sie hieß Maria, beim Doktorspiel zwischen die Beine geschaut habe. Darauf der Beichtvater: „Oh, Gott! Das hat dir doch nicht etwa Spaß gemacht, mein Sohn? Ich sagte, doch, sie durfte es ja auch bei mir!“ Die Strafe, ich solle zehn Mal das Vaterunser betten. Ich fand es sehr ungerecht, da die Höchstanzahl für uns Kinder normalerweise fünf Mal war. Doch was der Pfarrer sagte war Gottes Wort und somit Gottes Wille für uns alle. Wurden wir doch zur Hörigkeit gegenüber der Kirche erzogen. Für uns alle war der sonntägliche Kirchgang mit seiner Beichte jedoch eine Selbstverständlichkeit die zum Leben dazugehörte, wie Sonne und Mond, oder Feuer und Wasser. Zu meinem Leben gehörte auch, dass ich jeden Tag mit Hilde, vielen Freunden aus der Nachbarschaft, im angrenzenden Wald, auf dem Hof, oder ganz einfach im Garten, spielte. Oder wir zogen über die Felder. Manchmal kletterten wir auf die vielen Halden, die um Bielschowitz aufgeschüttet wurden. Und geschüttet wurde viel, denn es wurde immer mehr Steinkohle gefördert, wegen der man sich immer tiefer in die Erde graben mußte. Unsere Eltern sahen es aber nicht gern, da es gefährlich war. Gefährlich, weil im inneren der Halden Schwelbrände auftraten. Die Folge, es kam zu plötzlichen Einstürzen, auch waren die austretenden Dämpfe beim Einatmen sehr giftig. Oft holten Hilde und ich Vater von der Arbeit ab. Für uns war der Weg zur Grube sehr spannend und Vater freute sich immer sehr. Spannend deshalb, weil man Autos und Lkws bestaunen konnte. Für uns Kinder waren diese Dinger ein Wunder. Die Fahrer machten sich oft einen Scherz und hupten, wenn sie an uns vorbeifuhren. Man zuckte dann jedes Mal zusammen, über dieses urtümliche Geräusch. Wir setzten uns einfach vor das Werkstor und warteten bis Vater Feierabend hatte. Manchmal ging er dann mit uns in den Dorfladen, rechts neben der Kirche im Dorfzentrum und kaufte uns Süßigkeiten. Der Laden war zugleich Anlaufstelle für viele Bergleute, die hier ihren Schnaps tranken und dass meist nicht zu knapp. Wenn man den Laden betrat waren links 5 oder 6 Stehtische aufgestellt, an denen die Bergleute standen und tranken. Rechter Hand war der eigentliche Laden in dem man alles kaufen konnte. Angefangen von Süßigkeiten, Brot, Wurst, Spielzeug, Stoffe, eben alles was man auf den Dorf so zum Leben braucht. Manchmal lästerten die Bergleute über Vater, weil er nur ganz selten mittrank. Aber Mutter war sehr froh darüber. Es gab genügend Frauen in Bielschowitz, die neidvoll auf unsere Familienglück schauten und wahrscheinlich oft genug davon träumten, es auch einmal so zu erleben. Die Bunzol galten als sehr glückliche Familie, die sie auch war. Viele der Bergleute, die hier ein und aus gingen, die meisten unter ihnen waren ungebildet, gaben ihren Lohn nicht der Familie, sondern ließen ihn gleich in dem Dorfladen. Freitags war immer Lohntag und dann sah man häufig wie verzweifelte Frauen versuchten den Männern das wenige Geld abzunehmen. Die Schulden waren in diesen Familien oft so hoch, das sie im Dorfladen keinen Kredit mehr für essen und trinken bekamen. Die letzte Stufe war dann meist, dass sie in die Sozialbaracken ziehen mussten, die am Rande von Bielschowitz standen, weil ihnen auch das Geld für die Miete fehlte. Die in diesen Baracken lebten waren gebranntmarkt, aus diesem Abstieg wieder herauszufinden war sehr, sehr schwer, wenn nicht unmöglich. Sie wurden als asozial angesehen. Auch unter uns Kindern. Es spielten sich oft schreckliche Szenen ab. Die Männer schlugen Ihre Frauen bis diese wieder verschwunden waren. Ihre harten Fäuste schlugen wie Schmiedehämmer auf sie ein. Da half auch die wöchentliche Beichte der Männer vor Gott, um Vergebung, die sie letztendlich immer von ihren Beichtvater bekamen, den Frauen und ihren Leiden nicht viel. Not und Leid der betroffenen Familien, die bei dem geringen Lohn der Bergleute ohnehin schon in dürftigen Verhältnissen lebten, war unbeschreiblich groß. Aber Vater war Gott sei Dank immer für unsere Familie da. Ich habe nie gesehen, dass er Mutter je geschlagen hat. Aber als Kind interessierten mich diese Schicksale wenig, für mich waren die Süßigkeiten wichtiger. Es war eben so wie es war, wir waren doch glücklich. Unser Leben war schön, sehr schön.

Doch es bleibt nicht mehr lange schön, da der Krieg ausbrach. Im Juni 1914 begann er, er sollte für alle ein großer Krieg werden, er bekam später den Namen „der 1. Weltkrieg“. Weil die ganze Welt sich mehr oder weniger an ihm beteiligte. Es kam die allgemeine Mobilmachung. Die meisten Männer wurden Soldaten. Soldaten kämpfen für einen Herresführer, einen König oder einen Kaiser, denen die wenigsten von ihnen je begegnet sind, ihn nicht einmal kannten. Geschweige das sie wußten um was es für sie hier eigentlich geht. Sie gehorchen aber. Sind es Narren, oder was sind sie, das sie so blind gehorchen können. Viele von ihnen zogen sogar mit Hurra in diesen Krieg. Vater nicht. Für fast alle von ihnen war es ein Hurra auf nimmer wieder sehen.

Für unsere Familie begann der 1. Weltkrieg am 3. August 1914. An dem Tag wurde unser lieber Vater in diesen sinnlosen Krieg eingezogen. Natürlich erinnere ich mich noch, wie Vater mit dem Zug ins Nirgendwo abtransportiert wurde, als wir ihn in Hindenburg am Bahnhof verabschiedeten. Es war sehr traurig. Für mich, damals erst 7 Jahre, war es jedoch noch nicht bewusst, was dies für unsere Familie, für unsere Zukunft bedeuten würde. Wir Kinder waren doch glücklich, in unserer Idylle von Bielschowitz. Die Väter wurden eingezogen, an die Front, die Front war weit weg. Die einzigste Verbindung für uns zur Front, zu unseren Vätern, waren Briefe und Telegramme. Bis zum September wurde Bielschowitz vom Krieg ja noch verschont, ab dann erinnerten die Todesanzeigen der gefallenen Soldaten jeden daran, dass der Tod auch in unserem idyllischen Dorf reiche Ernte halten sollte. Schon am 7. September, als einer der ersten Kriegstoten, fiel unser Vater in Frankreich. Dort liegen seine Gebeine für immer, irgendwo in einem Loch verscharrt. Wenn überhaupt. Fern von seiner Heimat. Fern von uns. Ich weiß noch als wäre es wie heute, als der Postbote kam und das Telegramm vom Kriegsministerium brachte. Sonst war es immer ein freudiges Ereignis, wenn man Post bekam. Aber dies sollte sich im Verlauf des 1. Weltkrieges schnell ändern. Der Postbote hatte immer mehr Telegramme und weniger Briefe auszutragen, je länger der Krieg dauerte. Er brachte mit dieser Nachricht Schmerz und Schrecken in die jeweiligen Familien. In Bielschowitz gab es zum Ende des Krieges keine Familie mehr die nicht ein Opfer zu beklagen hatte. Wie gesagt, uns traf es als erste hier. Mutter weinte wochenlang. Sie sagte immer wieder unter Tränen, Alfons wollte nicht in diesen Krieg, der nicht sein Krieg war. Aber es herrschte ja Kriegsrecht und Wehrdienstverweigerung gab es nicht. Entschloss man sich doch zu diesem Schritt, wurde man, ohne mit der Wimper zu zucken, erschossen. Oder man musste fliehen. Aber wohin sollte Vater fliehen, er hatte eine Familie. Der Krieg hat das Leben eines 32 jähriger Mannes, der in der Blüte seines Lebens stand, einfach so genommen. Und wofür? Und wer fragt jetzt schon oder noch, Alfons wofür bist Du gestorben, was hatte dein Tod für einen Sinn gehabt, was hat er bewirkt? Was hätte dieser Mann noch gutes in seinen Leben leisten können. Der Krieg hat unser Eltern ihrer Liebe beraubt, denn ich glaube sie haben sich sehr geliebt. Der frühe Tod unseres Vaters war nicht nur für Mutter ein riesiger Schmerz, nein, für die Familie fehlte über Nacht der Ernährer und das sollten wir bald zu spüren bekommen. Am Anfang wurden wir noch vom vielen Leuten im Dorf unterstützt. Den Umstand zu verdanken, und das trifft leider zu, dass einige in Bielschowitz zu Beginn des ersten Weltkriegs sich vorübergehend von der weit verbreiteten Kriegseuphorie für Kaiser, Volk und Vaterland anstecken ließen. Die jedoch nicht von langer Dauer sein sollte. Ich bin überzeugt, dass die meisten gar nicht wussten, um was es in diesen Krieg eigentlich ging. Wir Kinder schon gar nicht. Wir waren viel zu dumm, um den tödlichen Ernst zu begreifen. Für uns war Krieg nur ein Wort, mit dem wir nicht viel oder gar nichts anfangen konnten. Wenn überhaupt konnten wir Krieg mit der jährlichen Schlacht gegen die Stare in Verbindung bringen, die versuchten die Kirschen oder Birnen im Garten zu fressen. Hier verbrachten wir oft Stunden damit, sie zu verjagen. Es war aber meist ein aussichtsloser Kampf, da die Stare warten konnten und wir irgendwann schlafen mussten.

Krieg, was ist eigentlich Krieg? Das erste, was ich bei jedem Krieg bezweifle, von dem ich aus den letzten hundert Jahren weiß, ist, dass dort jemals für die Sache derjenigen gekämpft wurde, die in den Krieg zogen. Krieg ist ja nur ein Wort. Es wurde ja auch schon unendlich viel über ihn geschrieben. Aber, oder, auch unendlich wenig. Diese Bücher füllen Regale. Man kann ihn zwar beschreiben, man kann seine Entstehung analysieren, seine grausamen Auswirkungen zeigen, aber begreifen kann man ihn nicht. Denn im Krieg wird jeglicher Verstand der Menschheit außer Kraft gesetzt. Da spielt die Bildung des einzelnen in der Masse, kaum eine oder sogar keine Rolle. Es gibt ihn immer wieder, er kommt immer wieder, er ist immer wieder da, als Krieg. Wie das Unkraut auf den Feldern. Die Menschheit wird wohl nie in der Lage sein, ihn zu verhindern oder in die Geschichte zu Verbannen. In dieser Welt geht es um Macht oder Geld. Der Mensch tut doch wirklich alles um soviel wie möglich davon zu bekommen und schreckt dabei vor Nichts zurück. Der Krieg ist dabei nur die Spitze des Eisberges. Ich glaube dies galt für jeden alten Krieg von gestern, genau wie es für jeden neuen Krieg von heute und morgen gelten wird.

Je länger dieser 1. Weltkrieg dauerte, wir waren ja nicht mehr die einigste Kriegsopferfamilie, ließ die Unterstützung, genauso wie die Kriegseuphorie, immer mehr nach. Es hatte nun jeder mit sich selbst zu tun. Es wurde alles immer knapper. Kaum noch Brot, kaum noch Heizmaterial. Hilde und ich mussten nun von Vater den Kaninchenbestand übernehmen und versorgen. Er hatte ca. 40 Kaninchen. Wer einmal Kaninchen gezüchtet hat, weiß was das für eine schwere Arbeit ist, zumal ich erst 7 Jahre war. Ich musste mit Hilde, die damals auch erst 9 Jahre war, lernen Gras zu mähen, und Heu zu trocknen. Es war wichtig für die Kaninchen neben den täglichen Fressen für einen entsprechenden Wintervorrat zu sorgen. Im Herbst gingen alle auf die abgeernteten Getreide- und Kartoffelfelder und sammelten Ähren und Kartoffeln, um für die Tiere genügend Winterfutter zu haben. Aber ich glaube, Hilde und mir hat es irgendwie Spaß gemacht. Paul war 15 Jahre und arbeitete in der gleichen Grube wie Vater. Er bekam eine Lehrstelle als Bergbauelektriker. Paul war sehr gut in der Schule, deshalb wurde ihm nach Schulabschluss diese Stelle von der Grubenleitung angeboten. Vielleicht aber auch nur aus Mitleid wegen Vater. Wichtiger für uns war aber, dass Paul Deputatsteinkohle bekam. Jetzt konnte unser Küchenherd, der Tag und Nacht, Sommer wie Winter, brannte, nicht mehr ausgehen. Auf Ihn wurde gekocht, hier wurde warmes Wasser zum Waschen bereitet und er spendete, wenn es kalt war, Wärme. Damit brauchten wir auch nicht mehr, wie viele anderen im Dorf, auf den aufgeschütteten Halden nach minderwertiger Kohle suchen. Keine Arbeit auf der Grube hieß, keine Deputatkohle, egal ob Krieg war. Nur wenige im Dorf hatten noch das Geld um die immer teuerer werdende Kohle zu bezahlen. Für die meisten langte es ja kaum noch um sich etwas zu essen zu kaufen. Zu Paul hatte ich nicht den Kontakt den man zu einem Bruder haben sollte. Erstens war der Altersunterschied schon ziemlich groß und bedingt durch seine Lehre war Paul ja auch kaum noch zu hause. Wenn dann meist um zu schlafen. Er hatte, auch verständlich, andere Interessen als wir. Er zog viel mit seinen Kameraden herum und hielt sich viel in diesen Freundeskreis auf. Auch hatte er schon eine Freundin, die Elfriede Nagel. Nagels wohnten zwei Häuser weiter, rechts von uns. Sie war sehr nett. Alle konnten sie gut leiden und sie war im Gegensatz zu Paul oft Gast in unserem Haus. Sie sollte bis zu Pauls frühen Tod seine einzige große Liebe bleiben. An seinen Tod wäre Elfriede fast zerbrochen. Elfriede heiratete späte, drei Jahre nach Pauls frühen Tot, einen gewissen Korus, den ich nicht kenne. Es war aber nur eine Vernunftehe, wie mir Hilde später einmal schrieb. Adelheid war damals 14 Jahre und hatte eine Lehrstelle als Hauswirtschaftsfrau in Hindenburg bekommen. Sie wohnte in der dortigen Hauswirtschaftsschule im Internat. Da das Geld für eine Fahrt nach Hause oft fehlte, konnte sie uns nur noch selten besuchen. Sie war sehr ruhig, arbeitete bei ihren wenigen Besuchen meist im Haus. Im Grunde genommen bemerkte man sie kaum, im Gegensatz zu Hilde und mir. Mutter sagte oft, wir sollen nicht so rumtollen. Aber eins muss man sagen, Adelheid hatte goldene Hände, sie konnte sehr gut nähen und hatte dazu noch einen guten Geschmack. Das war für uns von großem Vorteil. Sie nähte eigentlich für die ganze Familie die Sachen. Vater hatte Ihr zum 12. Geburtstag eine Singer Nähmaschine geschenkt, welche ihr ganzer Stolz war. Sicher hat er damit auch Ihr Talent gefördert. Wenn sie uns besuchte, brachte sie Paul und mir meist eine Hose oder ein Hemd mit. Mutter und Hilde bekamen ein Kleid oder eine Schürze. Dies nähte sie im Internat der Hauswirtschaftsschule. Stoffreste gab es dort zu genüge. Adelheid sagte, dass diese sowieso nur weggeschmissen werden. Leider waren Ihre Besuche nicht so häufig, aber wenn sie kam war die Freude groß. Ich glaube, für Adelheid war es jedes Mal der Lohn für Ihre Arbeit, wen sie unsere Freude und Begeisterung für die mitgebrachten Sachen erleben konnte. Man sah den Stolz in ihren Augen. Es waren nicht nur Sachen schlechthin, nein sie waren sehr modisch. Mutter wurde oft gefragt, wo wir die schönen Sachen her haben. Wenn sie es Adelheid sagte, war sie noch stolzer.

Das zweite Ereignis neben Vaters Tod, was mir dieser September 1914 brachte, war meine Einschulung in die Volksschule von Bielschowitz. Wir waren, glaube ich, so 35 Schüler des Jahrgangs 1907. Für Bielschowitz eine stolze Zahl, zumal es gerade einmal 1700 Einwohner hatte. In diesen Kriegsjahren dürfte sich die Geburtenrate garantiert noch einmal sprunghaft erhöht haben. Fast jeder Heimaturlaub in Bielschowitz endete mit einer Schwangerschaft und der Geburt eines neuen Erdenbürgers. Diese Kinder wurden alle auf einen kurzen Fronturlaub gezeugt. Schnell, zwischen zwei großen, wichtigen Schlachten. Die zweite Schlacht überlebten die meisten Zeuger nicht mehr. Somit waren die meisten der Frauen zum Kriegsende Witwen und ihre Kinder logischerweise Halbwaisen. Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich zumindest die ersten Jahre nicht gern in die Schule gegangen. Mir machte lernen eben am Anfang keinen Spaß. Ich wollte lieber mit Hilde rumtollen. Außerdem mussten die Aufgaben im Haushalt erledigt werden. Aber was soll es, in die Schule gehen war Pflicht, man kam nicht drum herum. Ich will nicht sagen, dass ich ein Musterschüler war, ich war eben Durchschnitt. Mal besser, mal schlechter, so wie ich grade Lust hatte. Ich hatte auch noch das Pech oder Glück, jenachdem wie man es nennen soll, den Lehrer von Paul zu haben. Paul war ja wie schon gesagt ein sehr guter Schüler. Und das hat mir Lehrer Schrull ständig wissen lassen. Bis ich mich daran gewöhnt hatte, hat es mich sehr gestört und geärgert. Aber ich will mich nicht beschweren, dafür haben meine Mitschüler und ich natürlich auch Lehrer Schrull manchen Streich gespielt. Zugute halten muss ich Herrn Schrull, dass er seine Schüler nicht zur Kriegseuphorie erzogen hat. Dies war an deutschen Schulen nicht selbstverständlich, eher die Ausnahme. Gab es unter den Lehrern doch genügend mehr oder weniger fanatische Anhänger für Kaiser, Volk und Vaterland, aber auch genauso leuchtende Ausnahmen, die gerade aus der heutigen Sicht der Geschichte heroisch erscheinen. Wie unser Lehrer Herr Schrull. Ich denke, er versuchte sein bestes, sein Wissen an uns zu vermitteln und in Nachhinein betrachtet blieb relativ viel hängen. So vergingen die Kriegsjahre in Bielschowitz für Hilde und mich sprichwörtlich wie im Fluge. Wir gingen in die Schule. Wir versorgten die Kaninchen und Hühner. Wir unterstützten Mutter im Haushalt. Wir spielten und tollten. An der Front starben die Väter.

Dann kam der 1. November 1918 und der 1. Weltkrieg war zu ende. Wir verstanden als Kinder nicht warum er auf einmal aufgehört hatte. Genauso wenig verstanden wir warum er vor Jahren angefangen hat. Aber wir verstanden die Auswirkung eines Krieges auf alle Menschen, auch in unserem Alter schon sehr genau. Alles atmete auf und hoffte auf Besserung. Aber gebessert hat sich wenig. Der Erste Weltkrieg forderte fast zehn Millionen Todesopfer und etwa 20 Millionen Verwundete. Allzu oft werden in diesen Zusammenhang noch die Opfer vergessen, die durch die weltweit verheerende Epidemie, der sogenannten „Spanischen Grippe“ als unmittelbare Auswirkung des Krieges noch zu beklagen waren. Ich denke vorwiegend ausgelöst durch Unterernährung, mangelnde Hygiene, mangelte medizinische Betreuung und die enormen weltweiten Truppenbewegungen. Die spanische Grippe forderte ca. 20 Millionen Todesopfer.

Also hat die spanische Grippe noch einmal weltweit mehr Opfer gefordert, als der gesamte erste Weltkrieg selbst. Gott sei Dank nicht in Bielschowitz. Viele, auch Mutter, sagten: „Das ist Gottes Gericht!“. Vielleicht hatten sie damit sogar Recht! Im Deutschen Reich leisteten im Kriegsverlauf 13,1 Millionen Mann Militärdienst, davon starben über 2 Millionen. Und so sah die Bilanz dieses Krieges für Bielschowitz aus: Viele Männer zwischen 18 und 40, eigentlich alle, waren tot, in Gefangenschaft oder Kriegskrüppel. Es gab jede Menge Witwen und Kinder die Halbwaise waren. Den wenigen Bauern im Ort wurde im Krieg das Vieh konfisziert, vor allen die Pferde. Ein Pflug ohne Pferd ist nichts mehr wert. Keiner wusste wie er die Felder bestellen sollte. Und die Bilanz dieses Krieges für unsere Familie: Unser lieber Vater war tot, die Bäuche waren weiterhin leer. Mutter war Witwe und wir 3 Kinder Halbwaisen. Das war der Krieg. Außer Leid, Kummer und Entbehrungen hat keiner in unseren Ort einen Vorteil von diesem Krieg gehabt. Gott sei Dank, wir hatten die Kaninchen und Hühner, die uns oft das schlimmste überstehen ließen. Und wir hatten Adelheid, die uns mit Sachen versorgte. Mutter gab ihr bestes um uns durchzubringen. Sie ging in letzter Zeit immer öfter in die Grube, wo sie aushilfsweise als Putzfrau arbeitete und die Büros der Geschäftsleitung reinigte. Es brachte uns ein kleines Zubrot. Die Kohleförderung ging nur noch schleppend voran, weil ganz einfach die Arbeitskräfte fehlten. Es wurden dringend Bergleute gesucht, aber die waren im Krieg gefallen, in Gefangenschaft oder Kriegskrüppel. Neben uns wohnte die Familie Buchwald. Sie hatten 2 Söhne, Max und Franz. Max war so alt wie mein Vater und sein bester Freund gewesen. Er ist Mitte 1918 ebenfalls in Frankreich gefallen. Mutter war oft bei den Buchwalds, einfach um ihr Leid zu teilen oder um einfach zu reden. Der 2. Sohn, Franz, war in amerikanischer Gefangenschaft. Das wichtigste für die Buchwalds war aber, dass er lebte. Mutter sagte uns mal, dass der Franz von den Buchwalds in amerikanischer Gefangenschaft wäre. Aber was amerikanisch oder Amerikaner bedeutete, darauf konnten wir uns damals keinen richtigen Reim machen. Ich glaube meine Mutter wusste es auch nicht so genau. Woher auch? Großbritannien und die Vereinigten Staaten entließen ihre Gefangenen schon im Herbst 1919. Wenn man im Krieg überhaupt von Glück reden kann, so hatte es Franz bei seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft, wie er es später immer wieder betonte. Andere Kriegsgefangene kehrten erst oft nach Jahren, oder gar nicht mehr nach hause zurück. Vor allen die, die in Russland waren. Die Zahl der in Gefangenschaft geratenen Soldaten konnten nie ganz exakt beziffert werden, aber sie beläuft sich auf mindestens sieben Millionen, wahrscheinlich eher acht bis neun Millionen, bei insgesamt rund sechzig Millionen Kriegsteilnehmern weltweit, also über zehn Prozent aller Mobilisierten. Die größten „Gewahrsamsmächte“ waren das Deutsche Reich (wo 2,5 Millionen Gefangene der Entente-Staaten interniert waren, 57 Prozent von ihnen Russen), Russland mit 2,4 Millionen Gefangenen (überwiegend Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee) und Österreich-Ungarn mit 1,9 Millionen (größtenteils Russen). In französischer und britischer Gefangenschaft befanden sich bei Kriegsende 350.000 beziehungsweise 328.000 deutsche Soldaten. Das sind Zahlen die ich im nachhinein rausgefunden habe als ich mich mit der Geschichte des 1. Weltkrieges näher befasste. Franz fing nach seiner Entlassung sofort wieder in der Grube als Bergmann an zu arbeiten. Franz war noch Junggeselle und nicht dazu verurteilt, es zu bleiben. Man merkte es, denn Mutter und er waren jetzt sehr viel zusammen. Zur Silvesterfeier 1919/1920 offenbarten uns beide gemeinsam, dass sie dieses Jahr heiraten werden. Keine so gute Offenbarung für uns Kinder, wir waren jedenfalls nicht so begeistert. Trotz allen heirateten sie 1920, und Mutter bekam von Franz einen Sohn, den sie Alfons nannte. Bestimmt in Erinnerung an Vater. Mein Verhältnis zu Franz war anfangs nicht so besonders. Er konnte niemals Vater ersetzen. In diesem Jahr, ging glaube ich meine Kindheit von Tag zu Tag immer mehr zu ende. Das Leben in unserem Haus und in der Familie hat sich verändert. Ich kann es schlecht beschreiben aber es wurde irgendwie kälter. Obwohl Franz sich um uns bemühte. Aber wer schon mal ein Elternteil durch Tod oder Scheidung verloren hat, wird wissen wie schwer es ist, sich als neuer Partner zu integrieren. Vor allen bei den Kindern. Man wird mit einer Messlatte gemessen, die man schwer erfüllen kann. Hilde, Adelheid und Paul hatten ähnliche Gefühle. Paul hatte seine Lehre mit sehr guten Ergebnis beendet und ist im Laufe des Jahres zu Elfriede gezogen. Mutter hatte nichts dagegen. Da nun Adelheid noch seltener kam, waren nur noch Hilde, ich und Stiefbruder Alfons als Kinder im Hause. 1920 hatte Hilde ihre Schule mit sehr guten Ergebnissen beendet, bekam aber leider keine Lehrstelle. Wer wollte in so harten und unsicheren Zeiten noch Lehrlinge ausbilden, noch dazu ein Mädchen. So musste sie also noch zu hause bleiben und ich war sehr froh darüber. So konnten wir 1 Jahr lang noch viel gemeinsam unternehmen.