La pirámide visual: evolución de un instrumento conceptual

- -

- 100%

- +

Para evitar cada uno de estos dos efectos indeseables, se requiere desviar la trayectoria recta de la forma del objeto y del color antes de llegar al centro del globo ocular. En ese orden de ideas, es necesario conjeturar una diferencia de transparencia entre el humor cristalino y el humor vítreo; así, estamos en la obligación de esperar una refracción, similar a la que se presenta con la luz, al abandonar el cristalino y sumergirse en el humor vítreo.

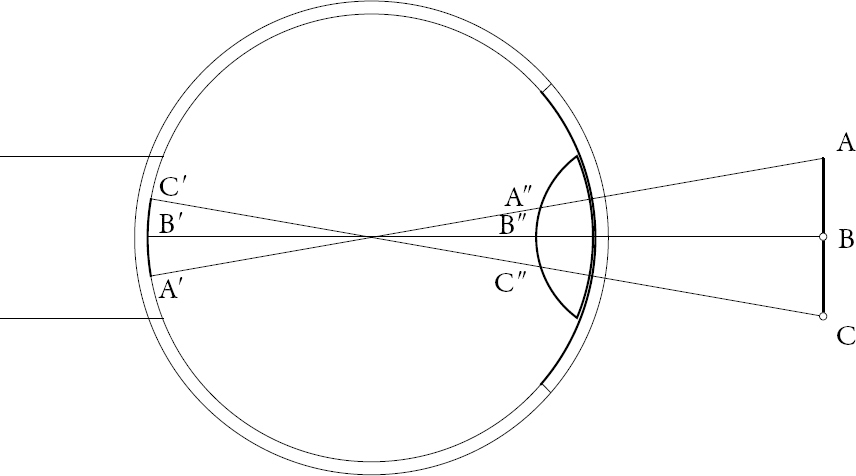

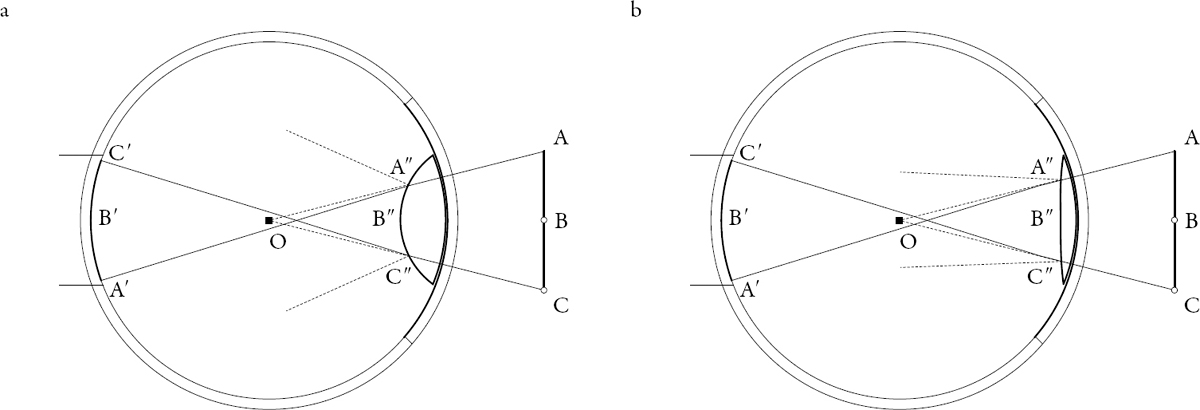

La figura 2.8 ilustra el primer caso. Los puntos del objeto a observar se hallan dispuestos en la secuencia A-B-C (de arriba a abajo), y el cono visual define la región A″B″C″, en donde se recogen isomórficamente las formas y los colores del objeto a observar. De seguir la trayectoria recta, en el fondo del ojo se recogería la secuencia C′-B′-A′ (de arriba a abajo). La imagen, entonces, ya no sería fiel en lo que tiene que ver con las posiciones relativas de las partes del objeto.

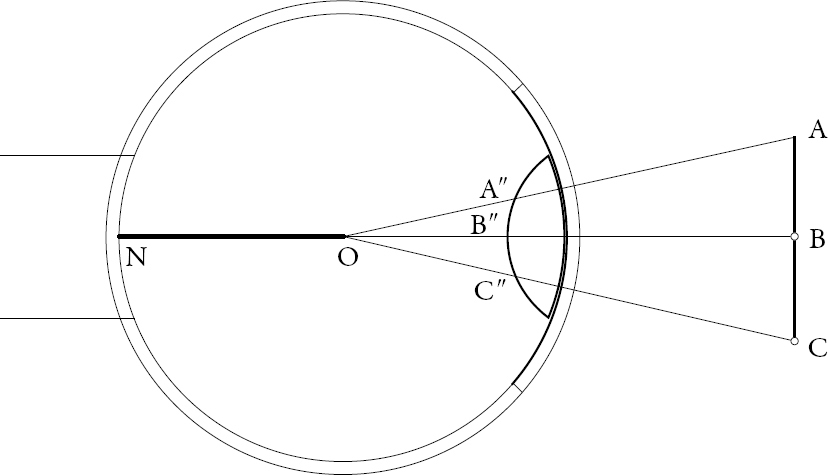

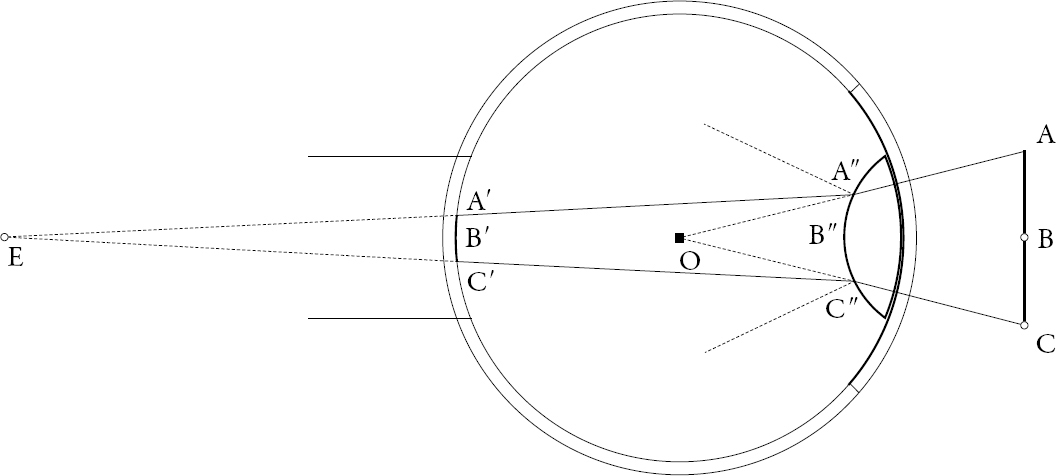

La figura 2.9 ilustra el segundo caso. Las formas de A, B y C se concentran en O (el centro del globo ocular) y desde allí se transmiten en línea recta hasta N (el centro de la cavidad de donde parte el nervio óptico). De ocurrir así, el sensorio final no podría separar la información para discernir la presencia independiente de las formas que se originan en A, B y C.

Figura 2.8. Temor a la inversión de la imagen

Fuente: Elaboración del autor. La figura cuenta con modelación en el micrositio.

Figura 2.9. Temor a la concentración

Fuente: Elaboración del autor.

Dado que se requiere postular una refracción tanto de la luz como de las formas visibles al ingresar al humor vítreo, la nueva dirección tiene que depender de, por un lado, la diferencia de transparencia entre el cristalino y el humor vítreo; y, por otro, de la geometría de la cara posterior del cristalino.

En el estudio de las dos variables, Alhacén no resulta lo suficientemente preciso en el análisis. Para serlo, habría necesitado una ley que presentara las regularidades esperadas para el caso de la refracción; tendría que tener también una descripción completa y detallada de la geometría de las superficies que intervienen, y debería caracterizar, conforme a las leyes disponibles, la naturaleza de los medios transparentes intervinientes. El filósofo no contaba con ninguno de estos elementos.

Las formas de luz y color deben refractarse antes de que ellas alcancen el centro del globo ocular. Esto se exige, porque, en caso contrario, la recepción de dichas formas en el nervio óptico se llevaría a cabo invirtiendo el arreglo original. Este resultado impone que el cristalino no sea lo suficientemente grande como para incluir el centro del globo ocular en su interior. La superficie del cristalino debe ser uniforme; de lo contrario, las formas se recibirían de manera distorsionada.

Alhacén solo contempla dos posibilidades de uniformidad: superficie plana o esférica. Si es esférica, no podría ser convexa con el centro, coincidiendo con el del globo ocular; de ser así, la cara anterior y la posterior del cristalino serían paralelas (como en el caso de la córnea) y, en tal circunstancia, no habría refracción.

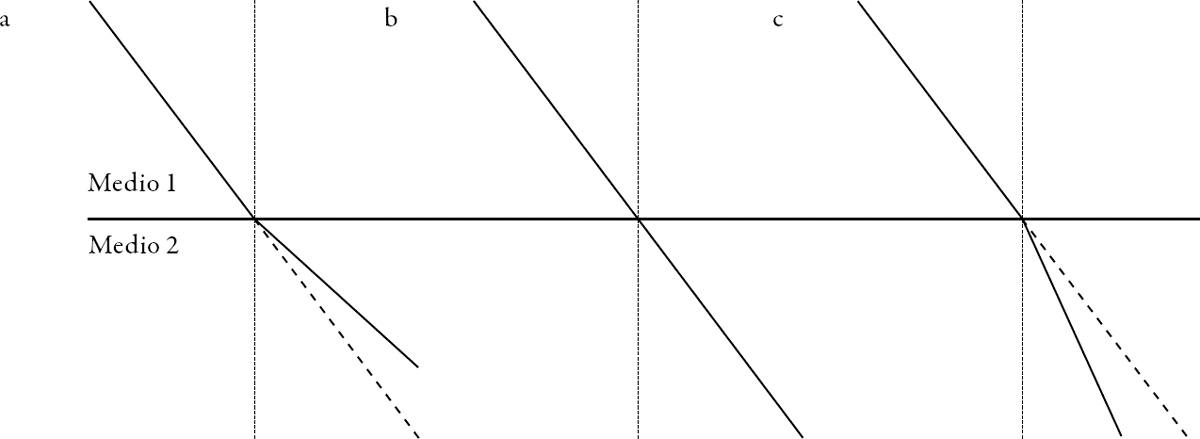

Las posibilidades por evaluar son complejas y dependen de las alternativas de refracción disponibles. Tanto Ptolomeo como Alhacén distinguen, en el espectro completo, tres posibilidades de refracción (véase figura 2.10): si el medio 2 y el medio 1 tienen el mismo grado de transparencia, el rayo refractado continúa en la misma dirección (figura 2.10b); si el medio 2 tiene un mayor poder refractivo, el nuevo rayo se aleja de la normal y se acerca a la superficie de separación de los dos medios (figura 2.10a); si el medio 2 tiene un menor poder refractivo, el nuevo rayo se acerca a la normal y se aleja de la superficie de separación de los dos medios (figura 2.10c).

Figura 2.10. Posibilidades de refracción. a. Segundo medio, con mayor poder refractivo; b. segundo medio, homogéneo con el primero; c. segundo medio, con menor poder refractivo

Fuente: Elaboración del autor.

El caso de la figura 2.10b está descartado en la transición del humor cristalino al vítreo. Si se trata del caso de la figura 2.10a, bien sea que la superficie es plana o esférica, los rayos refractados convergen antes del centro del globo ocular y con ello provocan una recepción invertida en el nervio óptico (véanse las figura 2.11a y 2.11b).

Figura 2.11. Humor vítreo con menor poder refractivo. a. Cristalino biconvexo; b. cristalino planoconvexo

Las líneas punteadas muestran la continuación de los trayectos o las normales.

Fuente: Elaboración del autor. La figura cuenta con modelación en el micrositio.

Resta considerar la opción c. Los rayos refractados se acercan ahora a la normal, y si convergen, lo hacen en un punto más alejado del centro del globo ocular (véase figura 2.12). Cabe la posibilidad de que este punto (E) se encuentre virtualmente en el interior del nervio óptico. En este caso, no hay inversión en la recepción de A′B′C′. Este último caso es el más favorable para evitar la inversión indeseada.

Figura 2.12. Humor vítreo con mayor poder refractivo (refracción esperada)

Fuente: Elaboración del autor. La figura cuenta con modelación en el micrositio.

Ahora bien, mientras no se cuente 1) con una ley cuantitativa adecuada para la refracción, que considere el grado de refrangibilidad de cada uno de los humores, y 2) con una descripción precisa de la geometría de la cara posterior del cristalino, no será posible pasar de las especulaciones meramente cualitativas (Alhacén, Aspectibus, II, 2.7-2.9).

La córnea, el humor acuoso y el cristalino están dispuestos, en virtud de su transparencia, para recibir las formas de luz y color; pero ninguno de estos humores está en condiciones de sentir: “Los cuerpos transparentes, sin embargo, reciben estas formas [luz y color] únicamente con el propósito de transmitirlas, pero no las sienten” (Alhacén, Aspectibus, II, 2.11). Son los espíritus visuales los que inician la tarea de recibir sensiblemente estas formas.

Como habíamos señalado atrás, estos espíritus inundan el humor vítreo y solo están en contacto con la cara posterior del cristalino. Es por ello por lo que la tarea receptiva, bajo la modalidad de afectación sensorial, inicia apenas detrás del cristalino. Así, entonces, la refracción que hemos tratado de esclarecer podría deberse a la diferencia del grado de receptividad sensorial, más que al grado de refrangibilidad entre los humores cristalino y vítreo. De este modo lo sugiere Alhacén: “la refracción de formas en el humor vítreo está determinada por dos elementos, uno es la diferencia en la transparencia entre los dos cuerpos, otro la diferencia en la receptividad sensorial entre los dos cuerpos” (Aspectibus, II, 2.13). Si humor cristalino y vítreo fuesen igualmente transparentes (caso figura 2.10b), luz y color seguirían las líneas radiales que conducen al centro del globo ocular. Aun así, dado que se requiere una diferencia en el grado de receptividad sensorial, los espíritus visuales conducirían las formas sensibles por los trayectos que señala la figura 2.12. Alhacén prefiere inclinarse por admitir que la refrangibilidad del humor vítreo en relación con el cristalino hace que luz y color sigan también los trayectos de la asimilación sensible por cuenta de los espíritus visuales. El humor vítreo cumple ahora dos funciones: 1) recibe las formas y los colores que afectan el cristalino, y 2) siente dichas formas. Los espíritus visuales que vienen por el nervio óptico e inundan el humor vítreo inician la tarea de recepción sensorial.

El arreglo de las formas que alcanzan el cristalino conserva su estructura cuando es transformado en arreglo sensitivo. Solo así puede garantizarse una percepción del objeto ajustada a la realidad. “Cuando la forma alcanza un punto dado sobre la superficie del [humor] vítreo”, explica Alhacén, “esta seguirá a lo largo de una línea continua, y no cambiará su posición [relativa] en la cavidad del nervio a través de la cual el cuerpo sensitivo se extiende” (Aspectibus, II, 2.15).

No obstante la exigencia, conviene evaluar hasta qué punto es plausible el isomorfismo completo, toda vez que la base del cono visual se concibe plana, en tanto que la superficie en donde se concentra la forma que ha de ser percibida es una superficie esférica. A manera de ejemplo, si B es un punto medio entre otros dos A y C en un objeto, dado que la imagen se captura en un telón esférico, no es cierto que, en todos los casos de proyección, la imagen de B sea también el punto medio entre las imágenes de A y C.

La forma capturada por los espíritus visuales en el ojo derecho se debe fusionar con la forma recogida por los espíritus visuales en el ojo izquierdo. Esta fusión ocurre en el nervio común, que es el canal por donde se lleva la información al sensor central (Alhacén, Aspectibus, I, 6.75). La fusión debe conservar los isomorfismos capturados y para ello se requiere que los ejes visuales converjan en el punto geométricamente central de la cara visible del objeto. Cualquier alteración puede producir deformaciones o duplicaciones en la recepción.

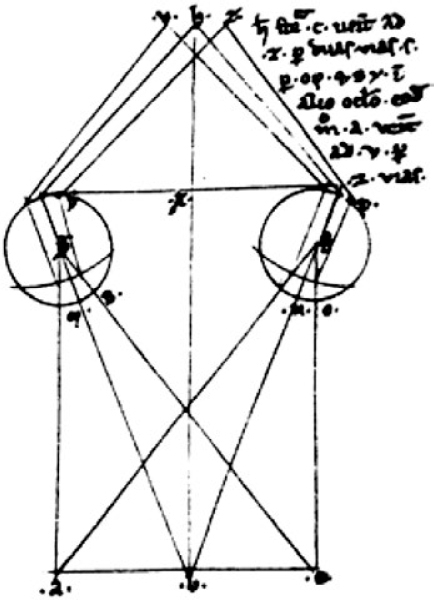

El mecanismo más básico de la fusión se exhibe en la figura 2.13. La forma de un objeto ABC es recogida en los nervios de cada uno de los dos ojos. Los dos ejes visuales convergen en B. La forma de C (a la derecha) llega a Z (en el nervio común a la derecha) a través de dos vías; lo propio ocurre con la forma de A.

Figura 2.13. Fusión de las imágenes capturadas

Fuente: Alhacén (Aspectibus, III, 2.18, n. 17).

La reunión, en el nervio común, de las formas capturadas en los dos ojos puede producirse en una única región, lo que ocasiona una imagen singular, o puede llegar a impresionar regiones diferentes, lo que puede dar origen a visiones múltiples de un solo objeto (Alhacén, Aspectibus, I, 6.69). Para evaluar las posibilidades, Alhacén diseñó un montaje experimental inspirado en Ptolomeo (Aspectibus, III, 2.26-2.48).44

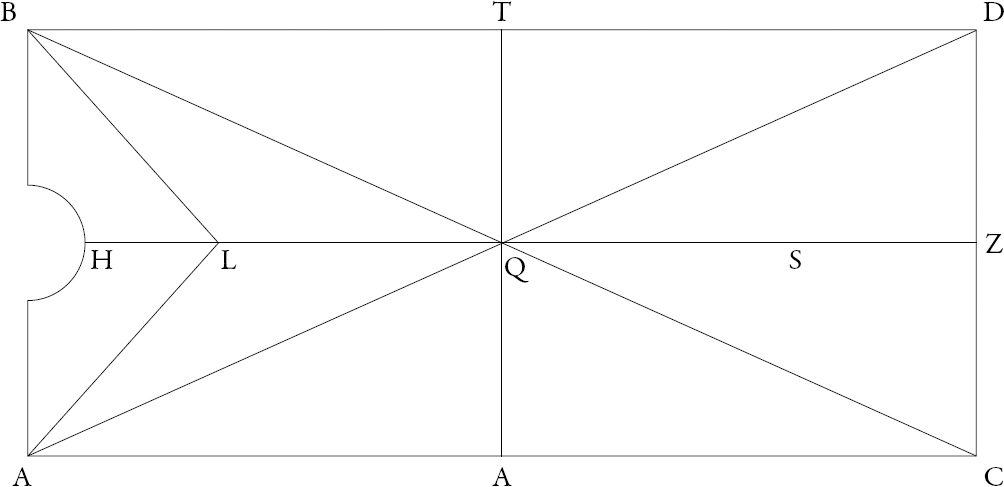

La figura 2.14 muestra una tablilla rectangular ABDC, diseñada para que los ojos del observador se ubiquen en A y B. El semicírculo intermedio sirve para acomodar la nariz. La tablilla debe disponerse de tal modo que repose en un plano horizontal. En Q (el corte de las diagonales) se coloca un objeto familiar y se le pide al observador que fije su atención sobre Q. Así las cosas, los ejes visuales BC y AD convergen en Q. HZ representa el eje central (ojo cíclope concebido al modo de Ptolomeo).

Figura 2.14. Montaje experimental (fusión de imágenes)

Fuente: Elaboración del autor.

En esas condiciones, el experimentador sitúa objetos similares en L y en S. El sensorio percibe una forma simple en Q (las dos formas se reúnen, como sugiere la figura 2.14). Pero cuando el sensorio, atento a Q, advierte la presencia de L, contempla dos imágenes de un solo objeto. Cuando el ojo B contempla a L, lo percibe a la derecha del eje visual BC; en tanto que el ojo A percibe a L a la izquierda del eje visual AD. En ese orden de ideas, las dos formas del único objeto L no logran percibirse al mismo lado de los ejes visuales correspondientes. Por ello, el observador advierte la presencia de dos formas que no logran reunirse en una. Algo similar ocurre al percibir S.

Por esa razón, se espera que el observador contemple dos veces el eje central HZ.

Q se observa de manera singular con la mayor nitidez posible (ello debido a que los ejes visuales convergen en Q).

K y T, que se encuentran sobre la perpendicular a HZ por Q, se observan de manera singular (siempre que no se alejen mucho del eje HZ) y su claridad se incrementa a medida que se acerquen a Q.

El nuevo lenguaje y su compromiso intramisionista no solo recupera la posibilidad de seguir usando la pirámide como instrumento; permite, también, fusionar las descripciones anatómicas logradas en otro programa de investigación —el de Galeno—, para así ofrecer novedades y anticipaciones teóricas y experimentales.

Sensibles propios y sensibles comunes: actividad de la conciencia

Hasta ahora hemos descrito, en el lenguaje intramisionista-puntillista de Alhacén, lo que podríamos reconocer como aquello que hace posible la recepción pasiva de las formas visuales. El ojo es una ventana abierta que permite instalar, en la pared posterior del cristalino, una imagen isomórfica de la cara visible del objeto contemplado, o del objeto que llama la atención del sensorio. A continuación, esta imagen es capturada, sentida y transportada, a través del nervio óptico, hasta el nervio común, sin pérdida del isomorfismo inicial. Allí el sentido de la vista está en condiciones de percibir las propiedades visibles que asume encarnadas en los objetos exteriores.

Entre estas propiedades, el filósofo sugiere una interesante distinción: por un lado, se encuentran aquellas que se perciben por la sensación bruta (sensus solus); y, por otro, las que son percibidas por el juicio, el reconocimiento y la diferenciación en conjunción con la sensación de las formas percibidas (Aspectibus, II, 3.1). A manera de ejemplo, si percibimos dos formas que comparten las mismas propiedades, el sensorio central toma nota de dos individuos diferentes que poseen la misma estructura; así capta la individualidad. Sin embargo, el hecho de poseer la misma estructura no es algo encarnado en la forma visual de los objetos captados. Este hecho conduce a percibir, así mismo, la semejanza entre los ejemplares de una pluralidad (Aspectibus, II, 3.2).

Que el reconocimiento, por ejemplo, no puede ser captado por la sensación bruta, se muestra con claridad si advertimos que si ese fuese el caso, cuando se percibe un objeto que ya ha sido visto con anterioridad, el sensorio central lo debería reconocer inmediatamente. Dado que ese no es siempre el caso, el proceso de reconocimiento debe envolver elementos más complejos que la simple sensación bruta. La percepción del reconocimiento se puede llevar a cabo si el sensorio se apoya en la memoria y en el juicio según el cual una forma actual guarda ciertos parentescos estructurales con una forma almacenada en la memoria. Cuando una propiedad no es captada por la sensación bruta, dicho reconocimiento toma cierto tiempo entre la captura de la sensación bruta y la apercepción del reconocimiento.45 Este hecho suele pasarse por alto, dada la elevada velocidad con la que se desarrolla el proceso.

Aun cuando la percepción compleja implica tanto la captura pasiva de una forma visible, como la intervención activa que culmina en algún modo de reconocimiento, este proceso no ocurre en virtud de algún razonamiento silogístico. Debe tratarse, más bien, de alguna suerte de espontaneidad, que no exige el reconocimiento, por ejemplo, de categorías lingüísticas.46 Citemos la declaración de Alhacén:

La facultad de discriminación no procede por la yuxtaposición y el ordenamiento de premisas en la forma en que lo hace un razonamiento basado en términos, dado que sus conclusiones no están basadas en palabras o en el arreglo de premisas. El procedimiento seguido por la facultad de discriminación no es como este, pues la facultad de discriminación entiende la conclusión sin necesidad de palabras y sin necesidad de un arreglo de premisas o un arreglo de palabras (Aspectibus, II, 3.28).

Alhacén postula, entonces, una suerte de razonamiento sin palabras —una “inferencia inconsciente”, para citar el nombre que sugiere Helmholtz—, un razonamiento que auxilia la pasiva facultad receptiva, con el ánimo de sentar la autoridad para proferir enunciados que señalan el contenido de una percepción. Así las cosas, si digo “Percibo a María, quien viste de rojo”, es el rojo unido a otros rasgos lo que es percibido por la sensación bruta; en tanto que el hecho de advertir que aquellas formas sensibles, que ahora visten de rojo, se asemejan a las formas que he aprendido a reconocer en María, es el resultado de un proceso activo cuyo andamiaje no coincide con el de un silogismo.

El filósofo resume, en veintidós, las propiedades reconocidas o construidas en el marco de la percepción visual (Alhacén, Aspectibus, II, 3.44).47 Las dos primeras (luz y color) forman parte de la sensación bruta, en tanto que las restantes implican procesos complejos de reconocimiento y diferenciación. Estas propiedades, agrupadas para resumir su presentación, son:

1. Luz, color

2. Distancia

3. Disposición espacial

4. Corporeidad

5. Forma (figura)

6. Tamaño

7. Continuidad, discontinuidad o separación, número

8. Movimiento, reposo

9. Aspereza, suavidad

10. Transparencia, opacidad, sombra, oscuridad

11. Belleza, fealdad

12. Semejanza, diferencia.

Nos vamos a ocupar de cada una de las veintidós propiedades. Procuramos elucidar, en buena medida, la actividad que le permite al aparato psíquico contar con un repertorio completo de rasgos que cierran el ciclo de la percepción visual.

1. Luz, color. Las formas de luz y color, aun cuando diferentes, arriban simultáneamente al ojo. Ellas impresionan la cara posterior del cristalino y allí son recibidas por los espíritus visuales que inundan el humor vítreo y luego las conducen a la cavidad del nervio óptico.

En esta fase no puede producirse ninguna diferenciación. Es el sensorio final quien percibe la diferencia entre la iluminación y el color. La diferenciación se manifiesta, por ejemplo, al notar que un objeto puede estar sometido, en diferentes ocasiones, a distintos grados de iluminación, sin que ello modifique nuestro reconocimiento del color del objeto —al menos un reconocimiento grueso del tipo de color correspondiente, aun cuando logremos advertir diferencias en los matices—.

Esta diferenciación exige, pues, la facultad de comparar una visión actual con una réplica que reproduce los rasgos esenciales de una observación pretérita. Sin esa facultad nos resultaría imposible separar iluminación de color.

Nuestro aparato visual tiene la facultad de dejarse impresionar por la luz que viene de un objeto y por su color. Después de la diferenciación que adelanta el sensorio final, este puede advertir el tipo de color que percibe. Este ejercicio demanda dos estadios: 1) la recepción de la sensación bruta, seguida de la diferenciación; y 2) la actividad de la conciencia. Alhacén cree incluso que entre el primero y el cierre del segundo transcurre un tiempo que, aunque no se puede medir, sí se puede poner en evidencia (Alhacén, Aspectibus, II, 3.58).48

El estadio 1 comprende la alteración del órgano sensorial como consecuencia de la recepción de las formas sensibles; el estadio 2 contempla la actividad de la conciencia. Alhacén sintetiza así el orden en los dos estadios y el rasgo diferenciador:

Tan pronto como la forma alcanza al ojo, este se hace coloreado, y cuando el ojo se ha coloreado, siente que es coloreado, y entonces siente el color [mismo]. Luego, al diferenciar el color y comparar con colores ya conocidos por la vista, esta percibe qué clase de color es (Aspectibus, II, 3.53).49

La identificación del tipo de color es posible gracias al reconocimiento que nos lleva a advertir que el color que adquiere el ojo (sensación bruta) guarda ciertos parecidos estructurales con otros colores que hemos percibido en otra ocasión y para los cuales ya tenemos reservado un nombre particular. Así, entonces, la discriminación completa no puede llevarse a cabo si no contamos con la memoria y si el observador no posee ya un historial importante de experiencias pasadas.

Si la mancha coloreada no coincide con ningún color observado con anterioridad, el sensorio final procederá a establecer la mayor cercanía posible con la gama de colores que ya han conquistado un claro lugar en nuestra memoria.50 En las palabras de Alhacén: “la vista lo asimilará [el color no percibido con anterioridad], entre los colores que son cercanos, a uno que ya haya sido aprehendido [con anterioridad]” (Aspectibus, II, 3.49). Alhacén anticipa, de manera brillante, la urgencia de elaborar una carta de colores para dar completa cuenta de la percepción visual. Dicha carta tendría que ofrecer un mapa que exhibe, en forma precisa, las relaciones topológicas de vecindad en el espectro completo de colores.

Dado que los programas de investigación dedicados al estudio detallado de la naturaleza del color avanzaban con una mayor lentitud comparados con el estudio general de la percepción, no es fácil dar cuenta de un acercamiento paradigmático al respecto. Tan solo hasta mediados del siglo XIX, cuando ya había reportes fisiológicos y psicológicos de mayor precisión, fue posible la existencia de las primeras cartas de colores sistemáticamente construidas.51 Al tener un instrumento así, el sensorio puede comparar cada nueva aprehensión de colores con el mapa inconsciente que le da fundamento a la carta.

Algo parecido a lo mencionado con el color ocurre con el reconocimiento del tipo de luz que ilumina al objeto. Sobre la base de un ejercicio de comparación con vivencias previas, el sensorio final puede reconocer si la luz que ilumina al objeto es luz solar, luz reflejada por la Luna o luz del fuego. En el segundo estadio existe una suerte de actitud intencional. En el ojo no se agota el fenómeno de la percepción. Casi podríamos decir que allí apenas comienza.

2. Distancia. El campo visual capturado a cada instante en la cara posterior del cristalino es un arreglo en forma de mosaico bidimensional, logrado isomórficamente en relación con la cara visible del objeto y su horizonte. Si limitamos a esto la afección que constituye la sensación bruta, no contamos con elementos suficientes para advertir la presencia de objetos externos en arreglos tridimensionales particulares; así, el isomorfismo parece perderse. De allí se desprende un argumento de los extramisionistas contra los intramisionistas:

Si la visión ocurre por medio de una forma que alcanza al ojo desde el objeto visible, […], entonces, ¿cómo es posible que el objeto visible sea percibido en su lugar por fuera del ojo cuando su forma reside ahora en el interior del ojo? (Alhacén, Aspectibus, II, 3.71).

El extramisionista está a salvo de dicha aporía, toda vez que la magnitud de la distancia se infiere de la longitud del rayo visual que, a la manera de un bastón, se extiende hasta la locación ocupada por el objeto y lo toca en el lugar efectivo en donde se encuentra.

La dificultad en sí misma exhibe uno de los mayores problemas en el marco del programa de investigación. Si nos limitamos a las herramientas que ofrece la sensación bruta, tenemos que ceder a la presión de un argumento escéptico, pues nada en la sensación bruta nos impone objeto externo alguno. El panorama cambia si admitimos que la percepción completa no se agota en la sensación bruta y que gran cantidad de propiedades percibidas atienden a un complejo proceso de reconocimiento, diferenciación y juicio.