La pirámide visual: evolución de un instrumento conceptual

- -

- 100%

- +

Figura 7.24. Experimento mental de Galileo

Figura 8.1. Exploración con oftalmoscopio

Figura 8.2. Oftalmómetro

Figura 8.3. Sistema óptico centrado

Figura 8.4. Haces homocéntricos

Figura 8.5. Puntos cardinales en el ojo

Figura 8.6. Puntos cardinales del sistema centrado ocular

Figura 8.7. Acomodación ocular

Figura 8.8. Sombras en la imagen (círculos de difusión)

Figura 8.9. Aberración cromática

Figura 8.10. Imágenes entópticas.a. Fuente de luz entre el foco y el ojo; b. fuente de luz en el foco; c. fuente de luz más allá del foco

Figura 8.11. Fundamento del oftalmoscopio

Figura 8.12. Punto ciego

Figura 8.13. Colores prismáticos

Figura 8.14. Gramática de Newton.a. Disco de colores de Newton; b. esquema del disco

Figura 8.15. Rendija de Helmholtz.a. Rendija vertical; b. rendija inclinada; c. rendija en V

Figura 8.16. Montaje ideado por Grassmann

Figura 8.17. Existencia de los colores complementarios

Figura 8.18. Presentación vectorial de un color

Figura 8.19. Mezcla de colores

Figura 8.20. Equivalencia Newton-Grassmann

Figura 8.21. Grado de saturación de la mezcla

Figura 8.22. Disco de Maxwell

Figura 8.23. Carta preliminar de colores según Maxwell

Figura 8.24. Montaje instrumental de Maxwell

Figura 8.25. Conjunto de rejillas

Figura 8.26. Carta de colores según Maxwell

Figura 8.27. Carta de colores según Helmholtz

Figura 8.28. Grados de excitación de las tres fibras ópticas

Figura 8.29. Curvas de intensidad por color prismático

Figura 8.30. Participación de los colores base en los colores prismáticos

Figura 8.31. Carta idealizada de colores

Figura 8.32. Serie de colores acromáticos (Hering)

Figura 8.33. Serie de colores cromáticos (Hering)

Figura 8.34. Gramática de colores según Hering

Figura 8.35. Modelo de Hering-Jameson-Hurvich

Figura 8.36. Respuesta cromática

Figura 8.37. Patrones de absorción y sensibilidad

Figura 8.38. Rotación de los ojos (cambio de fijación de A a A′)

Figura 8.39. Rotación de los ojos (cambio de fijación de A′ a B′)

Figura 8.40. Rotación de los ojos (cambio de fijación de B′ a B)

Figura 8.41. Rotación de los ojos cuando el eje visual LA se mantiene invariante

Figura 8.42. Experimento de Hering

Figura 8.43. Estereoscopio

Figura E.1. Cambio del arreglo óptico a causa del movimiento

Figura A1.1. Problema de la regla de degradación

Figura A1.2. Teorema fundamental de la geometría proyectiva

Figura A1.3. Proyectividad de D: P(D)

Figura A1.4. Perspectividad de centro M

Figura A1.5. Perspectividad de Alberti (etapa 1)

Figura A1.6. Perspectividad de Alberti (etapa 2)

Figura A2.1. Paso por la primera interfase de una lente biconvexa

Figura A2.2. Paso por la segunda interfase de una lente biconvexa

Figura A3.1. Imagen de un punto frente a una superficie esférica

Figura A3.2. Imagen del objeto PM

Figura A3.3. Relación entre amplificación lineal y angular

Figura A3.4. Cambio de coordenadas

Figura A3.5. Sistema óptico centrado con m + 1 esferas

Figura A3.6. Unicidad de los puntos principales

Figura A3.7. Unicidad de los puntos focales

Figura A3.8. Unicidad de los puntos nodales

No basta abrir la ventana para ver los campos y el río. No es suficiente no ser ciego para ver los árboles y las flores. También es necesario no tener ninguna filosofía. Con filosofía no hay árboles: sólo hay ideas. Hay sólo cada uno de nosotros, como un sótano. Hay sólo una ventana cerrada, y todo el mundo afuera; y un sueño de lo que se podría ver si la ventana se abriese, que nunca es lo que se ve cuando se abre la ventana

F. Pessoa (1914-1925/1997, p. 197)

Introducción

¿Cómo es posible que, al abrir los ojos, se me imponga un escenario poblado de objetos, algunos fijos, otros en movimiento? ¿Cómo es posible que pueda valerme de esa puesta en escena para adquirir (o inferir) información acerca de otros objetos que tengo por externos y que habrían de detonar causalmente la presencia de los primeros? ¿Cómo es posible que pueda valerme de esa información para dirigir mi acción inmediata en un ambiente que puede resultarme agresivo unas veces y atractivo otras? Estas son preguntas que han inquietado profundamente a filósofos y hombres de ciencia, quienes durante siglos han tratado de explicar los orígenes y la constitución de nuestra experiencia.

Asimismo, contamos con instrumentos de recepción que continuamente son afectados por acontecimientos físicos que tienen lugar en nuestras vecindades. Pero no nos limitamos a padecer pacientemente dichas afecciones; podemos también, gracias a ellas, reaccionar para orientar nuestro curso de acción y así sacar provecho de las circunstancias. De igual modo, podemos informar a otros acerca de la manera como esas afecciones se nos presentan. En forma permanente reaccionamos ante un ambiente que de continuo nos asalta. ¿Cómo es posible toda esa empresa asombrosa? En términos muy generales, esa empresa congenia: afección, recepción, anticipación, coordinación de la acción inmediata y, en algunas ocasiones, evaluación.

No es tarea fácil responder aquellas preguntas. De hecho, tampoco resulta fácil dar con el lenguaje adecuado para formular las preguntas precisas. No sorprende, entonces, que los grandes sistemas de filosofía que antaño atraían a las mentes más preclaras, solieran empezar respondiendo la pregunta general: ¿cómo es posible la mera receptividad sensorial? Tampoco causa sorpresa que, cuando estos sistemas querían ofrecer una respuesta general, se sintieran atraídos por la visión como un caso paradigmático.

El presente trabajo ofrece una reconstrucción racional de un programa de investigación que ha procurado ocuparse de los enigmas propios de la visión, anteponiendo como instrumento conceptual una pirámide, que presupone que una de las caras del objeto a observar ocupa la base, mientras el receptor se instala en el vértice.

Consideremos la siguiente descripción, para la cual la redacción en primera persona es fundamental. Me siento sobre un prado, dispongo algunos de los objetos que traigo conmigo para que estén a la mano; entre ellos, algunos libros. Al fondo, advierto un conjunto de árboles que sirve de antesala a un bosque sembrado sobre la montaña que delimita el paisaje. Me dejo sorprender por la escena, dominada en el fondo por un tapete verde, interrumpido por sombras que le dan cierto realce. Si elevo mi cabeza, en el escenario se impone, por la parte superior, el azul que atribuyo al cielo; si bajo mi cabeza, todo el escenario es ocupado por el verde que atribuyo al prado. Cuando giro mi cabeza a la derecha, toda la escena se desplaza a la izquierda: las manchas del borde izquierdo desaparecen, en tanto que el borde derecho es ahora ocupado por nuevas imágenes. Es como si estuviese sentado en un teatro y, mientras mantengo firme mi cabeza, un grupo de operarios empujase los carteles que sirven de utilería y que simulan un paisaje. Pero no hay nadie que empuje la montaña del fondo (al menos eso creo).

La escena se interrumpe con la repentina interposición de un apéndice, una prótesis que parece responder a mis demandas; ella se mueve hacia uno de los libros que había dispuesto a la mano. Cuando mi mano no puede avanzar más por la resistencia que ofrece el libro, descubro la correlación entre las cinestesias musculares y ciertas manchas presentes en mi campo visual. Me siento inclinado a creer que hay objetos fuera de mí, objetos que se resisten cuando mi mano intenta moverlos y que se dejan anticipar por registros que dejan en mi campo visual. Cuando mi mano parece empujar y alejar al objeto que parece encontrarse al frente de mí, descubro que la mancha que lo anticipa ocupa ahora una región más pequeña en el campo visual. Si acerco el objeto demasiado, la mancha en el campo visual crece con tal celeridad, que oculta buena parte de la escena del fondo.

Esta descripción presenta una experiencia prodigiosa y, al mismo tiempo, misteriosa: los objetos allende mi presencia se dejan ver, ellos dejan huellas en mi campo visual, huellas con las que yo anticipo qué tanto debo extender mi brazo para asirlos. La situación misteriosa se puede plantear así: las manchas que anidan en mi campo visual me invitan a creer que hay objetos fuera de mí que ofrecen resistencia táctil, objetos que covarían de algún modo con dichas manchas.

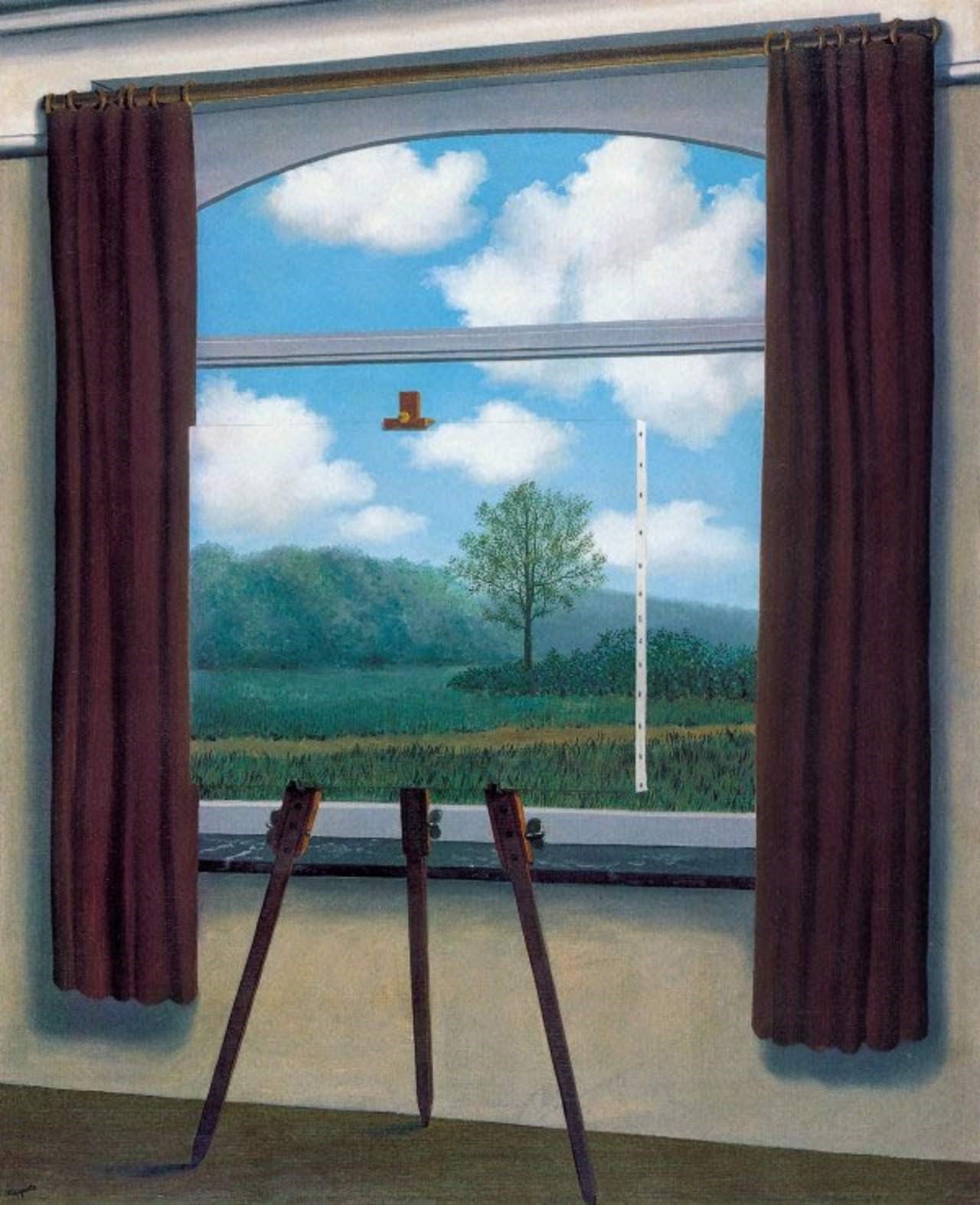

El misterio se puede recrear y presentar de una manera profunda, y hermosa a la vez, si nos valemos de una obra pictórica de René Magritte (1898-1967) y del comentario que el pintor belga preparó para explicar el sentido de su obra (véase figura 1). Me refiero a La condición humana I.

Figura 1. La condición humana I, René Magritte, 1933, Washington: National Gallery of Art

Fuente: Hand (2004, # 355, p. 425).

El cuadro presenta parte del estudio de un pintor —la parte que contiene el lienzo sobre el que trabaja—, una ventana que deja ver el paisaje de fondo y la composición que sobre el lienzo representado ha logrado plasmar el incógnito pintor. El comentario explica el curioso título:

Frente a una ventana, vista desde el interior de una habitación, ubiqué una pintura que representaba exactamente la parte del paisaje que quedaba oculta por la propia pintura. En consecuencia, el árbol representado impide la visualización del árbol situado detrás, fuera de la habitación. Para el espectador, el árbol estaba simultáneamente en el salón, en la pintura, y por fuera del salón, en el paisaje real. Existe de dos formas simultáneas en la mente del espectador: dentro del cuarto, en la pintura, y fuera del cuarto, en el paisaje real. Esta existencia en dos espacios diferentes a la vez es semejante a la presencia del pasado y del presente, como en un déjà vu (Magritte, 2016, pp. 65-66).1

El cuadro ilustra la manera como nos hemos acostumbrado a presentar nuestras experiencias visuales. Cuando vemos el mundo, creemos estar experimentando una visión doble: lo consideramos exterior a nosotros, aun cuando lo vivimos como si fuera una representación mental de nuestras experiencias internas. Así se resume la condición humana de Magritte: somos animales con visión doble. Magritte consigue que el espectador vea dos árboles, porque así estamos acostumbrados a reaccionar ante las escenas pictóricas que aparecen en nuestros campos visuales. Esto es, tenemos, en nuestro campo visual, representaciones internas (copias bien logradas de otros objetos) y nos animamos a creer que allende nuestra vida interior existen otros objetos que sirven de modelo para las copias internas.

Si las manchas que aparecen en mi campo visual sugieren que hay un gato sobre la alfombra, me sentiré inclinado a creer que detrás del lienzo en el que se exhibe mi campo visual (es decir, al frente mío) hay un gato sobre una alfombra. ¿Es esta condición humana algo intrínseco (innato) o un recurso que aprendimos a usar con la experiencia?

La reconstrucción racional que ofrecemos en este texto puede dar las pistas para una naturalización genética y cultural de la visión doble. La ventana figura el aparato receptor con toda su complejidad; las cortinas figuran los párpados que cierran o permiten las afectaciones de periferia; el lienzo del pintor hace las veces del campo visual y su horizonte; el árbol y el paisaje representado simulan el contenido no interpretado, presente en nuestro campo visual.

El árbol imaginado detrás —el árbol que no se ve— hace las veces del objeto que, aunque inaprehensible directamente, es el detonante causal de su propia representación. Si las cortinas se cierran, podemos imaginar que el lienzo, por un tiempo breve, sigue siendo visible gracias a una tenue luz interior que remeda la iluminación ambiente.

Los trazos de continuidad entre el paisaje material y su copia no solo muestran los puntos de ruptura; ilustran, también, que la escena pictórica debe contener claves que sugieran la creencia en la duplicación visual. El espectador del cuadro hace las veces del sensorio2 que, a la distancia, evalúa e interpreta, sin hacer parte de la escena pictórica, lo que se le da en el campo visual.

Para hacerse cargo de las preguntas formuladas inicialmente, se necesita convocar programas de investigación provenientes de muy diversos saberes o disciplinas. Las preguntas demandan la intervención de la física, toda vez que se advierte el papel protagónico de la luz (su naturaleza, su comportamiento y su forma de interactuar con los cuerpos) y de la activación eléctrica de la retina, de los nervios y del cerebro. Demanda, también, la presencia de la biología, toda vez que los aparatos receptores hacen parte de organismos vivos empeñados en anticipar condiciones favorables o desfavorables en el medio ambiente circundante; el que las condiciones sean unas u otras, determina el curso de acción que habría de esperarse de un individuo funcional. Requiere, además, de la participación de la fisiología y la anatomía, toda vez que los órganos receptores (incluyendo el cerebro) suponen una articulación muy compleja de diversas partes con esquemas de funcionamiento muy preciso y especializado. La participación de la psicología igualmente es central, si se tiene en cuenta que buena parte de las claves de la compleja percepción sensorial demanda patrones muy sofisticados de aprendizaje, mezclados con fenómenos emocionales que contribuyen, entre otras cosas, a formar un punto de vista. La geometría, asimismo, es imprescindible, si se admite que muchos modelos que pretenden anticipar los trayectos de la luz deben apoyarse en consideraciones geométricas. Finalmente, requiere la filosofía, toda vez que los programas de investigación convocados demandan compromisos ontológicos y metodológicos que resultan centrales para la toma de decisiones y la valoración de ciertas conjeturas. La filosofía también es pertinente dado que buena parte de los debates tienen que ver con la naturaleza de la conciencia y el aspecto fenomenológico de nuestra experiencia.

Presentamos a continuación una descripción sucinta del tipo de reconstrucción racional que nos proponemos ofrecer; caracterizamos, de manera muy general, el programa de investigación que nos ocupa y, por último, definimos las fases que hemos perfilado para la reconstrucción racional y que delimitan los capítulos del libro.

Reconstrucciones racionales de programas de investigación

Las demandas de investigación científica, en el marco de las ciencias naturales, exigen gran habilidad para construir sofisticados edificios teóricos y el despliegue de una buena cantidad de intervenciones que permitan evaluar las expectativas teóricas contra el comportamiento de los entornos naturales que constituyen el objeto de investigación. La evaluación que pudiese resultar exitosa, con los criterios de éxito que se hayan definido en el marco de un espíritu de la época, ofrece buenas razones para creer en los constructos teóricos o para desconfiar de ellos.

A comienzos del siglo XX, en el entorno de la investigación filosófica, se inició una profunda discusión, con el ánimo de abrir nuevos espacios de fundamentación epistemológica, que habrían de armonizar con los revolucionarios desarrollos de la nueva ciencia (relatividad, mecánica cuántica, teoría de la evolución, nuevas geometrías y lógicas, teoría de la probabilidad, psicología experimental y fisiología). Buena parte de estas discusiones dio origen a la filosofía analítica en el mundo anglosajón y al Círculo de Viena en el ambiente continental.

Uno de los puntos centrales de la discusión tuvo que ver con la elección y la caracterización de la mínima unidad susceptible de evaluación empírica. Esta unidad debía ser neutral, en relación con cualquier compromiso teórico; objetiva, para garantizar que cualquier observador, en cualesquiera circunstancias, pudiese llegar al mismo veredicto, y pública, en el sentido de que cualquier investigador pudiese replicar las condiciones y circunstancias de la evaluación.

En el ambiente, a pesar de las grandes diferencias, existía cierto optimismo con la expectativa de lograr un acuerdo al respecto. Si pudiésemos definir con claridad dicha unidad o base empírica, podríamos separar, por un lado, las teorías ancladas en una sólida evaluación empírica y, por otro, las especulaciones libres.

El primer candidato serio que se propuso como unidad mínima de evaluación fue la proposición simple. Además de los términos lógicos, este tipo de proposición solo debería contener términos que pudieran referir a datos sensoriales (sense data), que carecen de compromisos teóricos y se tienen por simples e inmediatos. Las proposiciones que solo tienen nombres que refieren a dichos datos fueron mencionadas con diferentes apelativos: “oraciones protocolares”, “oraciones observacionales”, “proposiciones atómicas”, etc.

La idea de concebir un escenario de evaluación científica neutral, apoyado simplemente en términos observacionales y oraciones protocolares, dejó ver su naturaleza efímera y fue contundentemente derrotada. Argumentos poderosos, como los de Norwood Russell Hanson (1924-1967), mostraron que no es conveniente insistir en concebir un tipo de observación absolutamente neutral; antes al contrario, toda observación está contaminada con compromisos teóricos (Hanson, 1958). Así las cosas, cuando decimos que una proposición elemental es verdadera, este enunciado está sujeto a la interpretación que demos a los términos observacionales que, a su vez, son teórico-dependientes. Los resultados citados dejaron poco espacio para seguir confiando en las proposiciones atómicas como unidades mínimas de evaluación empírica.

Supongamos, en gracia de discusión, que contamos con criterios neutrales para decidir si una proposición atómica es verdadera. Los enunciados de la ciencia que resultan de importancia capital no son propiamente las proposiciones atómicas, sino los enunciados con cuantificadores universales de alcance no restringido; enunciados de la forma “todos los cuervos son negros”. Para evaluar empíricamente este tipo de proposiciones, necesitamos criterios lógicos que autoricen la transición desde enunciados singulares reconocidos como verdaderos, a enunciados también verdaderos, con cuantificadores sin restricción en el alcance. De contar con estos criterios, habríamos resuelto el problema de la inducción.3

Los poderosos argumentos de Nelson Goodman (1906-1998), entre otros argumentos, llevaron a concluir que siempre es posible construir enunciados universales, que coincidan en sus instancias para una base finita de observación, aunque puedan diferir substancialmente para instancias aún no observadas (Goodman, 1983, pp. 59-83). En ese orden de ideas, ninguna base finita de observaciones puede esgrimirse como respaldo definitivo para un enunciado con cuantificadores universales proyectables, sin restricción alguna. Así las cosas, la mínima unidad de evaluación empírica no es ni la proposición elemental, ni el enunciado universal.

Las críticas al reduccionismo formuladas por Willar Van Orman Quine (1908-2000) condujeron a considerar la posibilidad de defender alguna forma de holismo (Quine, 1951). Es decir, no tienen que ser las proposiciones elementales aisladas las que se someten al tribunal de la contrastación; se puede pensar, más bien, en hacer, de las teorías, la mínima unidad de evaluación empírica.

Es cierto que son muy discutidas la naturaleza y la estructura de una teoría. Podemos, sin embargo, estar de acuerdo en que una teoría es un cuerpo de principios básicos, a partir de los cuales, con ciertas condiciones antecedentes que definen el marco de aplicación, es posible inferir algunas proposiciones que se pueden someter a contrastación.

Los principios constituyen el corazón de las teorías y, dado su carácter universal y el hecho de que en su contenido no puede haber términos que refieran a objetos singulares, antes que proposiciones, son esquemas para producir proposiciones. Una teoría es, pues, un esquema para ocuparse de lo que todavía no es el caso (predicciones), de lo que fue el caso y ya no lo es (postdicciones) o de lo que podría haber sido el caso sin serlo en el momento (evaluaciones contrafácticas o subjuntivas).

Dado que en los principios básicos de una teoría no se puede hacer mención a objetos singulares, no podemos valernos de tales principios para hacer predicciones, postdicciones o evaluaciones contrafácticas, si no contamos con condiciones auxiliares que indiquen cómo podemos reemplazar, en las leyes universales, los términos vacíos de referencia, es decir, los términos teóricos, por los términos que sí refieren en dichas condiciones auxiliares.4

La evaluación empírica de teorías enfrenta dos, entre otros tantos, problemas básicos: puede ocurrir que, siendo verdaderas todas las consecuencias finitas de una teoría, muchos esquemas teóricos, aunados con condiciones antecedentes adecuadas, conduzcan a las mismas consecuencias, pero difieran en consecuencias aún no observadas. También puede acontecer que una consecuencia verdadera se logre a partir de una teoría falsa, armonizada con condiciones auxiliares también falsas.5 En ese orden de ideas, las teorías no pueden ser la mínima unidad de evaluación empírica.

Karl Popper (1902-1994) sugirió una forma ingeniosa para conservar esquemas deductivos en la práctica científica y salvar las dificultades que surgen al reconocer la imposibilidad de dar una respuesta positiva al problema de la inducción. Si bien es cierto que la verdad de p (las consecuencias que se derivan de la aplicación de una teoría) no garantiza, de suyo, la verdad de las teorías que permiten su anticipación, sí podemos aseverar que la falsedad de p autoriza inmediatamente el reconocimiento de la falsedad de las teorías así evaluadas. En ese orden de ideas, es el modus tollens el que rige el esquema fundamental de la práctica científica y no el modus ponens. Contamos con criterios para desacreditar teorías, mientras carecemos de criterios para verificarlas. La tarea básica de la actividad científica no consiste en verificar teorías que tenemos por verdaderas, sino en falsear teorías o procurar hacerlo (Popper, 1935/1991, pp. 27-47).

La propuesta de Popper encara dos dificultades centrales: por un lado, presupone que hemos resuelto el problema de la base empírica, esto es, que existen criterios para decidir si una proposición elemental es falsa con independencia de cualquier compromiso teórico; por otro, si aceptamos que podemos reconocer la falsedad de p sin adquirir compromisos teóricos, no es del todo seguro que podamos concluir con ello la falsedad de la teoría que facilitó su predicción. Puede ocurrir que la dificultad se encuentre en las condiciones auxiliares, por ejemplo. Más aún, si aceptamos que las condiciones auxiliares no ofrecen dificultad, todavía podemos intentar realizar modificaciones ad hoc en la teoría para salvar las apariencias. Popper aceptó la legitimidad de salvar teorías agregando modificaciones ad hoc, siempre que este movimiento incrementara el grado de falsabilidad de la teoría en su conjunto.