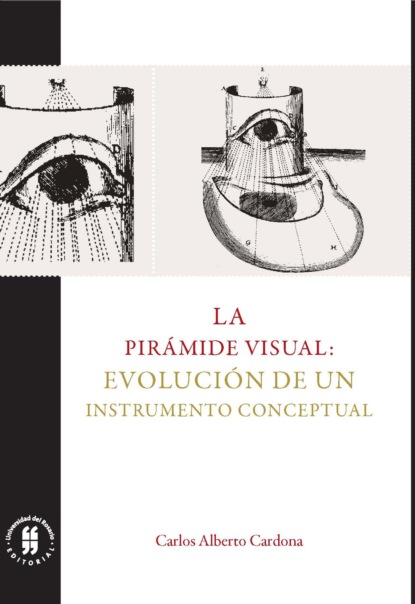

La pirámide visual: evolución de un instrumento conceptual

- -

- 100%

- +

Imre Lakatos (1922-1974) mostró que hay una buena cantidad de episodios históricos que sugieren que los hombres de ciencia no son del todo proclives a aceptar las recomendaciones metodológicas de Popper (Lakatos, 1978, p. 30). Por ejemplo, en ocasiones, los científicos proceden con lentitud irracional: aun cuando reconocen que la teoría tiene una instancia de falsación y aceptan que las condiciones auxiliares son confiables, aun así se demoran en desacreditar la teoría (v. gr. la demora en incorporar las anomalías del corrimiento del perihelio de Mercurio entre los falsadores potenciales de la gravitación newtoniana). También puede darse que los hombres de ciencia se empeñen en defender teorías, a pesar de la abundante evidencia en contra (v. gr. Galileo aceptó la mecánica celeste heliocéntrica, pese a la abrumadora evidencia en contra de la rotación de la Tierra).

El panorama descrito hasta el momento sugiere una crisis profunda en el marco de quienes han querido ofrecer un fundamento racional para la práctica científica, al mismo tiempo que han pretendido desacreditar las especulaciones que denominan “metafísicas”. Este horizonte nos deja con tres alternativas abiertas: por un lado, se puede defender una forma de anarquismo (Paul Feyerabend [1924-1994]), proclive a sostener que no tiene sentido buscar criterios de demarcación y que, al contrario, lo que puede animar el progreso científico es dejar abierta la posibilidad de escuchar todas las alternativas en igualdad de condiciones; no contamos con criterios para declarar ciertas prácticas como racionales, mientras desacreditamos otras con el apelativo de “irracionales” (Feyerabend, 1975/1986).

Por otro lado, se puede defender una forma de elitismo (Thomas Kuhn [1922-1996]), que sostiene que hemos de calificar como científicas solo ciertas prácticas que se han acreditado socialmente y se han erigido como paradigmas (Kuhn, 1962/2004). En ese orden de ideas, la dinámica que explica qué prácticas se han acreditado, además de incorporar la consideración de ciertos valores epistémicos, puede verse afectada por la pugna de intereses o de relaciones de poder. Cuando ello se puede constatar, el curso que han de seguir las acreditadas investigaciones científicas se puede explorar con las herramientas diseñadas por la sociología o la antropología de la ciencia.

Por último, se puede insistir en la búsqueda de criterios o metodologías que rescaten algún tipo de racionalidad propia para la práctica científica y que sirvan para distinguirla de otro tipo de prácticas. En esta tercera alternativa es posible pensar en: 1) enfoques inductivistas (programas que intenten lidiar con las limitaciones que impone el hecho de no poder resolver positivamente el problema de la inducción); 2) enfoques falsacionistas (programas que sugieran criterios adecuados para descartar teorías); y 3) enfoques que concilien algunas variantes de las propuestas enumeradas. El aporte de Lakatos pretende ubicarse precisamente en este último tipo de conciliación.

Las dificultades hasta aquí señaladas condujeron a Lakatos a proponer que la mínima unidad de evaluación empírica debía ser un programa de investigación. La propuesta supone aceptar un holismo más fuerte que el de Duhem-Quine; un holismo que abarca no una teoría aislada, sino un conjunto de teorías cuya actividad se despliega en extensos períodos. También supone aceptar las tesis del falsacionismo, pero en una dimensión histórica, lo que conduce a explorar series de teorías o conjuntos de series de teorías. Es decir, el abandono de una teoría reputada no se produce simplemente porque una instancia de falsación nos obliga a ello, sino porque: 1) aun cuando los investigadores han tenido la oportunidad de realizar todos los intentos razonables por defender la teoría, ellos han fracasado en estos; y 2) otra teoría novedosa se insinúa en el horizonte y ha mostrado su capacidad para dar cuenta de las dificultades de la primera, sin dejar de ofrecer explicaciones prometedoras de los hechos descritos exitosamente por la teoría derrotada. Así las cosas, una dificultad empírica no impone la determinación de abandonar, sino la recomendación de esperar mientras se da la oportunidad para hacer ajustes o para permitir la emergencia de nuevas orientaciones teóricas.

El abandono de una teoría no se produce, pues, por un dictamen instantáneo, sino por un proceso que comporta dimensiones temporales considerables. Así resume Lakatos su propuesta:

[…] cualquier teoría tiene que ser evaluada junto con sus hipótesis auxiliares, condiciones iniciales, etc., y especialmente, junto con sus predecesoras, así que podamos apreciar los cambios que le dieron origen. Así las cosas, lo que nosotros apreciamos es una serie de teorías, más que las teorías aisladas (1978, p. 33).

Un programa de investigación, en la perspectiva de Lakatos, se define como una serie de teorías [T1, T2, T3,… Tn], en las que se puede identificar una base de continuidad, protegida por una heurística negativa. Este elemento de continuidad se define como el núcleo firme del programa y resume todos los preceptos, los métodos y las prácticas que los investigadores del programa, consciente o inconscientemente, se comprometen a proteger de todas las instancias falseadoras que puedan encontrarse en el camino.

Como unidad mínima de evaluación, un programa de investigación comporta una extensa duración en el tiempo. Los programas de investigación más exitosos pueden llegar a contabilizarse en siglos de duración.

Lakatos llama “heurística negativa” a la decisión metodológica, entre quienes adscriben el programa de investigación, de no modificar el núcleo firme. Todas estas movidas se recogen bajo el término de cinturón protector.

Las siguientes palabras de Lakatos sintetizan la propuesta:

Uno de los rasgos cruciales del falsacionismo sofisticado es que reemplaza el concepto de teoría como el concepto básico de la lógica del descubrimiento, por el concepto de serie de teorías. Lo que es evaluado como científico o pseudocientífico, es una serie de teorías y no una teoría dada. Así que los miembros de tales series de teorías están conectados por una sorprendente continuidad, que los agrupa en programas de investigación. Esta continuidad —reminiscente de la “ciencia normal” de Kuhn— cumple un rol central en la historia de la ciencia; los problemas principales de la lógica del descubrimiento solo pueden ser satisfactoriamente discutidos en el marco de una metodología de programas de investigación (1978, pp. 46-47).

Cuando evaluamos un programa de investigación, no concluimos de él que es verdadero o falso. De hecho, la evaluación debe incorporar algún tipo de determinación temporal, toda vez que la comparación demanda aspectos históricos. En la práctica científica, guardamos la esperanza de que, en la dinámica de una pugna entre programas de investigación rivales, los nuevos programas tengan un mayor contenido empírico que sus predecesores. Lakatos prefiere dictámenes como “programa de investigación progresivo”, “programa de investigación estancado”, “programa de investigación superado por otro rival”.

El programa de investigación se dice progresivo cuando: 1) los movimientos adelantados en el cinturón protector permiten prever hechos nuevos que no podrían advertirse con programas alternativos, y 2) estas anticipaciones hallan contrastaciones prima facie satisfactorias. El programa se dice regresivo o estancado si no logra producir hechos nuevos.

Un programa de investigación es progresivo si su crecimiento teórico anticipa su crecimiento empírico, predice hechos nuevos antes de que ellos salgan a la luz (la predicción antecede la demanda de explicación). Un programa es regresivo (o se encuentra estancado) si su crecimiento teórico marcha a la saga del crecimiento empírico (si la demanda de explicación es dominante) (Lakatos, 1978, p. 112).

Por su parte, el programa se dice superado por otro rival, si este segundo anticipa hechos nuevos que encuentran contrastaciones prima facie satisfactorias y logra incorporar, en su seno, todas las victorias del programa superado.

Cito en extenso la valoración que Lakatos hizo de ciertas fases del programa de investigación de la mecánica newtoniana, para exponerla como ejemplo del tipo de evaluación que se espera en el marco de la metodología que propone. El texto de Lakatos nos sirve como referencia para marcar las expectativas del tipo de reconstrucción racional que ofrecemos en este libro:

Si nosotros analizamos este caso [el caso de cierta fase de la mecánica de Newton exhibida como ejemplo], resulta que cada paso sucesivo en este ejercicio predice algún hecho nuevo; cada paso representa un incremento en el contenido empírico: el ejemplo constituye un cambio teórico consistentemente progresivo.[6] Además, cada predicción quedó finalmente verificada […]. Mientras el “progreso teórico” (en el sentido aquí descrito) puede ser verificado inmediatamente, el “progreso empírico” no puede serlo, así que en un programa de investigación podemos vernos frustrados por una larga serie de “refutaciones” antes de que alguna ingeniosa y afortunada hipótesis auxiliar de contenido empírico superior convierta una cadena de defectos en una asombrosa historia de éxitos, o bien al revisar algunos “hechos” falsos o al agregar nuevas hipótesis auxiliares. Podemos entonces exigir que cada fase de un programa de investigación incremente el contenido de manera consistente; que cada fase constituya un cambio teórico consistentemente progresivo. Lo que necesitamos adicional a esto es que retrospectivamente se aprecie que el incremento de contenido fue corroborado: el programa como un todo también debe exhibir un cambio empírico intermitentemente progresivo. Nosotros no demandamos que cada fase produzca inmediatamente un nuevo hecho observado. Nuestro término “intermitentemente” da suficiente espacio racional para la adhesión dogmática a un programa en una etapa de “refutaciones” prima facie (1978, pp. 48-49).

Los enfoques mencionados difieren no solo en sus orientaciones filosóficas más básicas, sino también en la forma en la que encaran la historia de la ciencia. Así, los anarquistas se valen de la historia de la ciencia como laboratorio para mostrar que los hombres de ciencia de carne y hueso han sabido sortear con éxito sus dificultades al ignorar, deliberadamente, las prescripciones o recomendaciones de quienes pretenden que el espíritu científico sea la encarnación de una suerte de racionalidad pura. Ellos encuentran, en la historia de la ciencia, el laboratorio básico para refutar a quienes creen que el progreso de la ciencia exhibe el despliegue del espíritu absoluto. En ese orden de ideas, la historia de la ciencia falsea continuamente las expectativas de racionalidad impuestas por los enfoques que podríamos llamar “dogmáticos”.

A su vez, los elitistas construyen la historia de la ciencia de los vencedores. La historia de la ciencia ofrece un laboratorio que permite sacar a la luz las relaciones de poder que en determinados períodos posibilitan explicar por qué cierta perspectiva llegó a erigirse como paradigmática.

Los enfoques inductivistas suelen practicar cierto desprecio por la historia de la ciencia. Para ellos, la lógica de la justificación debe ser la preocupación central de la filosofía y esta puede ignorar por completo los aspectos contingentes que suelen atribuir a la lógica del descubrimiento.7 Esta última tiene que ser la preocupación de psicólogos, sociólogos o antropólogos. Aun así, si el inductivista se acerca a la historia de la ciencia, lo hará para contemplar cómo se avanza en la búsqueda de la verdad (las verificaciones positivas serán su mayor atractivo); si es el falsacionista quien quiere acercarse a la historia de la ciencia, lo hará para mostrar cómo es que hemos abandonado teorías refutadas (las refutaciones logradas en experimentos cruciales serán su mayor atractivo).

Lakatos, a diferencia de inductivistas y falsacionistas-popperianos, sostiene que la historia de la ciencia es un laboratorio crucial para poner en evidencia (o sacar a la luz) preceptos de la metodología de la investigación científica, preceptos que podríamos tener por razonables. Si bien la actividad científica no encarna la racionalidad pura que orienta las reflexiones de inductivistas o popperianos, no tenemos por qué esperar que las elecciones de teorías estén determinadas por relaciones de poder o por una suerte de foro democrático en el que todos tengan el mismo derecho para sostener, sin normas de control, lo que quieran. Podemos acercarnos a la historia para mostrar que los hombres de ciencia de carne y hueso que han trabajado en el marco de programas de investigación, han favorecido ciertas aproximaciones por encima de otras, en virtud de criterios que podemos tener por razonables, y que nada o muy poco tienen que ver con favorecimientos elitistas o con instancias de imperativos absolutos o racionales. Nótese que usamos aquí el adjetivo “razonable”, que suena menos fuerte que el adjetivo “racional”.

Queremos subrayar que la evaluación que hacemos está atada a las circunstancias y al devenir en el futuro del programa de investigación. Mostramos, en la reconstrucción racional que llevamos a cabo, que las decisiones tomadas por los investigadores fueron las más razonables, si se evalúan o se tiene en cuenta los alcances futuros de tales decisiones. Defendemos que, de no tomar esas decisiones, habría sido, quizá, más difícil llegar al resultado que después llegamos a apreciar. Así, entonces, en el marco de la razonabilidad que defendemos para el programa que nos ocupa, tales decisiones son importantes, porque facilitaron el tránsito hacia formas más complejas del programa de investigación.

En una hermosa paráfrasis del famoso dictum de Immanuel Kant (1724-1804), Lakatos presenta su orientación básica con respecto a la historia de la ciencia. Dice el autor: “‘La filosofía de la ciencia, sin historia de la ciencia, es vacía; la historia de la ciencia, sin filosofía de la ciencia, es ciega’” (Lakatos, 1978, p. 102).

Cuando el historiador de la ciencia encara sus entornos de investigación y lo hace orientado por alguna normatividad para la práctica científica, adelanta lo que Lakatos llama una “reconstrucción racional”. Cuando lleva a cabo su tarea, lo hace también como un científico natural: tiene un conjunto de expectativas teóricas, en este caso relativas a la normatividad científica, y busca herramientas que le permitan contrastar o refutar dichas expectativas.

La metodología de los programas de investigación de Lakatos ofrece un candidato a normatividad científica. Así pues, el historiador lakatosiano se acerca a los escenarios de investigación científica con el ánimo de imponer la normatividad de los programas de investigación. Quiere, en el ejercicio, sacar a la luz las anomalías propias de la evaluación empírica en el marco del programa que le interese y evalúa cuáles conviene aplazar en gracia de la heurística negativa. Rastrea la actitud adoptada por los practicantes, para juzgarla como razonable, dogmática o apresurada. Identifica fases de desarrollo progresivo, estancamiento o superación por otro programa rival. En la medida en que el historiador lakatosiano adelante juiciosas reconstrucciones racionales, somete a prueba su propia normatividad científica.

Si nos valemos del recurso de ofrecer paráfrasis de la obra de Kant, podemos arriesgar la siguiente: la filosofía acude a la ciencia llevando, en una mano, una normatividad, según la cual las decisiones tomadas parecen razonables, y en la otra, la historia de la ciencia. Así consigue ser instruida por la historia, mas no en calidad de discípula que escucha todo lo que el maestro quiere (como parece pretender Feyerabend), sino en la de juez autorizado, que obliga a los testigos a intervenir.8

Así, el historiador puede ofrecer evaluaciones exitosas o identificar anomalías en su propia normatividad. El falsacionista popperiano puede encontrar, en estas anomalías, la excusa adecuada para abandonar la normatividad conjeturada. El falsacionismo lakatosiano deja abierta una puerta de esperanza frente a las dificultades; el historiador orientado por la normatividad de los programas de investigación procurará conservar incólume el núcleo firme de su normatividad científica (heurística negativa) y complementar sus aportes con movimientos del cinturón protector.

Supondremos, pues, como hipótesis de trabajo, que la metodología de los programas de investigación ofrece una normatividad científica razonable para ofrecer una historia interna de empresas científicas de reconocida importancia y trayectoria. Una historia interna no agota la evaluación de una empresa científica.

Se puede mostrar, también, que una reconstrucción racional de algunos episodios de la historia de la ciencia identifica las dificultades que solo podrían encararse si la historia interna se complementa con una historia externa.9 “La historia de la ciencia”, explica Lakatos,

[…] es siempre más rica que sus reconstrucciones racionales. Aun así, una reconstrucción racional o historia interna es primaria; la historia externa es únicamente secundaria, dado que los problemas más importantes de la historia externa son definidos por la historia interna (1978, p. 118).10

El historiador interno selecciona una serie de eventos que procede a interpretar normativamente de acuerdo con el canon que haya seleccionado. Si se trata de la normatividad lakatosiana, una vez elegido el programa de investigación de interés, que de hecho debe cubrir períodos de muy larga duración, ofrecer una reconstrucción racional implica: 1) ofrecer, a manera de conjetura, una caracterización preliminar del núcleo firme; 2) identificar las teorías de la serie que supone el programa; 3) poner en evidencia —hasta donde sea posible— la evolución progresiva, entendida como el producto de los movimientos en el cinturón protector, y dar cuenta de la manera como dichos movimientos mantienen incólume el núcleo firme o aceptan muy ligeras modificaciones; 4) identificar anomalías razonablemente aplazadas; 5) constatar evaluaciones empíricas tanto favorables como problemáticas; 6) identificar períodos de estancamiento; 7) formular preguntas específicas que pudiesen ser asumidas por historiadores externos, y 8) establecer los vasos comunicantes o vínculos de cooperación con otros programas de investigación en áreas vecinas.

Caracterización general del programa de investigación

Lakatos participó en muchas empresas orientadas a ofrecer reconstrucciones racionales de muy diversos programas de investigación. A su llegada a Londres, después de huir de Hungría tras la invasión soviética en 1956, se unió al círculo de investigadores cercanos a Popper en la London School of Economics. Su tesis doctoral en Cambridge (1961) se transformó, después, en su famoso libro Proofs and Refutations (1976). Este libro, con un interesante título que parece adaptado de Conjectures and Refutations, de 1963, de Popper, ofrece, a partir de una normatividad muy cercana al falsacionismo, lo que podría ser una reconstrucción racional de algunos episodios de descubrimiento matemático. El libro está escrito en forma de diálogo y al final de la introducción explica el autor que la forma dialogada pretende ambientar lo que bien podría ser una “historia racionalmente construida o ‘destilada’” (Lakatos, 1976, p. 5).

Buena parte de las discusiones de Lakatos con Kuhn y Feyerabend tuvieron como escenario las diferencias entre los autores a la hora de evaluar los episodios históricos asociados con la revolución copernicana.11 La evolución del programa anclado en la mecánica de Newton y su superación por el programa de la relatividad especial y general ofrecieron al filósofo un escenario de la mayor importancia para defender su propia normatividad.

No pretendo ser exhaustivo en los ejemplos. Quiero, sin embargo, subrayar que, en todas las reconstrucciones adelantadas, el núcleo firme estaba constituido por un conjunto de principios o preceptos teóricos. Así, por ejemplo, en el núcleo firme del programa de la cosmología ptolemaica, se encuentran el principio que fija la inmovilidad de la Tierra en el centro del universo y el axioma platónico que exige que todo movimiento en el cielo ha de explicarse con círculos o combinaciones de ellos. El programa copernicano, que superó al ptolemaico, fija la inmovilidad del Sol y renuncia al axioma platónico.12 Por su parte, el programa newtoniano inmoviliza, en el núcleo firme, las tres leyes de la mecánica y la ley de la gravitación universal. A su vez, el programa relativista inmoviliza el principio de relatividad generalizado (principio de equivalencia) y la invarianza de la velocidad de la luz.

El programa de investigación cuya reconstrucción racional nos disponemos a ofrecer no fija en el núcleo, y en eso consiste buena parte de nuestra novedad, un conjunto de preceptos o principios teóricos. En el núcleo firme identificamos la defensa de un instrumento o artefacto conceptual. Adoptamos un modelo de reconstrucción, en el que la heurística negativa del programa que nos interesa inmoviliza un instrumento, más que un conjunto de preceptos teóricos. Defendemos que al inmovilizar un instrumento que resulta neutral frente a compromisos ontológicos, es posible encontrar, en el mismo programa de investigación, diferentes enfoques teóricos que, aunque contradictorios entre sí, gravitan en torno al uso del instrumento. Constatamos, entonces, que si bien los investigadores examinados adoptaban compromisos ontológicos en el uso que le daban al instrumento, estos compromisos eran prescindibles, de suerte que podemos atribuir el progreso del programa (en las fases de progreso) al uso mismo del instrumento, antes que a los compromisos ontológicos. En otras palabras, habría sido completamente razonable que ellos hubiesen presentado el núcleo firme tan solo en su naturaleza instrumental.

De ser correcta nuestra evaluación, tendría que ser una historia externa la que explicara por qué cada investigador, en su época y sus circunstancias, adoptó los compromisos ontológicos que acogió. Notamos que, aunque los compromisos de época a época diferían al extremo de parecer contradictorios, aun así los investigadores se identificaban en la defensa del instrumento. Nosotros nos limitamos a mostrar por qué era razonable defender la inmovilidad del instrumento en las épocas que identificamos como “progresivas”.

Presentamos, inicialmente, una definición provisional de “instrumento conceptual”. No pretendemos ser exhaustivos, ni aportar condiciones suficientes y necesarias para el uso de un concepto que, sabemos, requiere una pesquisa filosófica más cuidadosa. Queremos solo darnos una herramienta provisional para iniciar sin demoras la reconstrucción racional que nos interesa.

El Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, brinda varias acepciones para “instrumento”, entre las cuales rescatamos las siguientes:

(1) Conjunto de diversas piezas combinadas adecuadamente para que sirva con determinado objeto en el ejercicio de las artes y oficios […]. (3) Aquello de que nos servimos para hacer una cosa. […] (5) Lo que sirve de medio para hacer una cosa o conseguir un fin (Real Academia Española, 1992, p. 1176).

Imaginemos que los ejercicios de ofrecer una explicación o de predecir con éxito un acontecimiento futuro hacen parte de prácticas que podemos considerar artes u oficios. No veo qué podría esgrimirse en contra. Así, entonces, cualquier conjunto de piezas combinadas de una manera simple para ofrecer explicaciones o predecir acontecimientos, puede tenerse por un instrumento. El telescopio más simple combina adecuadamente algunas lentes y consigue con ello que tengamos reportes de observación más cuidadosos que los que se obtienen con la vista desnuda, y que pueden ponerse al servicio de predicciones más finas. Este es, pues, un instrumento al servicio de la práctica científica; al igual que lo son el barómetro, el cronómetro, la cámara de niebla, etc.

El cálculo diferencial es, a su turno, un instrumento (conjunto de piezas combinadas adecuadamente), que permite manipular los ritmos de variación de una magnitud con respecto a otra. La invención de dicho instrumento le permitió a Newton controlar, cuidadosamente, la variación en las ratas de cambio de la velocidad de un móvil, cuando este se imaginaba sometido a la acción de fuerzas que variaban de acuerdo con conjeturas que se querían evaluar. A diferencia del telescopio o del barómetro, el cálculo engrana piezas de naturaleza conceptual.