La pirámide visual: evolución de un instrumento conceptual

- -

- 100%

- +

Un mapa es también un instrumento conceptual: presenta, en un plano bidimensional, las relaciones estructurales que existen entre objetos regados en espacios tridimensionales. Ciertos objetos que tenemos por fijos se distribuyen en la superficie esférica de la Tierra, guardando ciertas relaciones de posición entre ellos. Un mapa presenta, en un plano bidimensional (vehículo de la representación), las relaciones que guardan estos objetos y procura, con base en una ley precisa de proyección, que esos arreglos bidimensionales sean isomórficos con los arreglos sobre la superficie de la Tierra.

En resumen, si un artefacto material o una invención de articulaciones conceptuales facilita, y en muchos casos hace posible, una anticipación empírica o contribuye a ofrecer una explicación, no veo tropiezo alguno en tener tales constructos como “instrumentos”. Si la articulación mencionada alude simplemente a piezas conceptuales, diremos, entonces, que se trata de un instrumento conceptual.

Un instrumento es un medio para alcanzar un fin. Podemos, entonces, dejar abierta la posibilidad de la existencia de muchos medios para realizar una misma faena. Sin embargo, podemos esperar que un instrumento facilite la realización de la tarea, es decir, esperamos que sea un medio que supere a los demás en algún aspecto claramente definido. Podemos rasgar una hoja de papel con nuestras manos; pero si la tarea es hacerlo respetando con cuidado unos márgenes finamente trazados, el uso de unas tijeras puede ayudarnos a lograr unos estándares de control más sofisticados.

En ese orden de ideas, podemos demandar de un instrumento que articule piezas simples en una combinación que logre, de acuerdo con estándares de control bien definidos, un resultado superior al uso de otros medios concebidos al servicio del mismo fin.

También es deseable que el instrumento sea versátil, es decir, que acepte modificaciones menores para adecuarse a las peculiaridades de los entornos de aplicación. Así, unas buenas tijeras permiten que el tornillo axial se ajuste a la carga de resistencia, que la ubicación de las agarraderas se distancie adecuadamente al nivel de fuerza que se demanda del operario, que el filo de las cuchillas de acero se pueda hacer más fino después de varias intervenciones.

El instrumento debe estar a la mano del usuario, con independencia de las particularidades del entorno de aplicación, siempre que estas se ajusten a una familia de expectativas. Unas tijeras diseñadas para cortar papel cumplen su función, sin importar si el papel es blanco, negro, azul, y también sin importar si el papel es fino u ordinario, nuevo o reciclado. El cálculo es útil bien sea para evaluar aceleraciones o establecer ritmos de crecimiento de la población.

Llamamos a esta la condición de neutralidad en el entorno de aplicación. Así, un instrumento conceptual que queramos usar para ofrecer explicaciones o anticipar acontecimientos debe ser una articulación simple de conceptos, debe superar otros medios disponibles para las mismas tareas, debe dejar abierta la posibilidad de adaptaciones orientadas a satisfacer de manera más fina tareas de la misma familia y debe ser neutral en relación con el entorno de aplicación. La vida y la naturaleza del instrumento consisten en ser utilizado.

Nos interesa defender, en este libro, una reconstrucción racional de un programa de investigación en el que se puede identificar la decisión normativa, de parte de los adherentes al programa, de mantener fijo el uso de un instrumento conceptual.

En el caso del programa de la mecánica newtoniana, los adherentes se resisten a abandonar los principios básicos (las tres leyes de la mecánica y la ley de la gravitación universal). Ellos han incorporado, en su programa, muchos instrumentos conceptuales (cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, lagrangianos, etc.). Sin embargo, cuando han tenido que adelantar modificaciones en el cinturón protector, dadas las anomalías o instancias falseadoras, no se han aferrado a los instrumentos, sino a los principios básicos. Vamos a defender también que, en el programa de investigación que nos ocupa, los adherentes al programa han modificado compromisos ontológicos o teóricos, con el ánimo de mantener firme el uso de un instrumento conceptual. Sostenemos que, en su momento, esta práctica era razonable, dadas las circunstancias propias de la complejidad y la profundidad del tipo de preguntas que los investigadores pretendían encarar.

Asumimos, igualmente, en este libro, que el estudio de la percepción visual, entendido este como la tarea de ofrecer explicaciones o anticipaciones asociadas con la manera como aprehendemos visualmente el mundo, pudo simplificarse y sacar provecho del uso de una pirámide concebida como instrumento conceptual.

Defendemos, entonces, que este estudio, en su conjunto, puede verse como un programa de investigación, en cuyo núcleo firme reside un instrumento que se puede caracterizar de manera provisional en los siguientes dos términos: 1) percibir visualmente un objeto, que imaginamos exterior e independiente, demanda reconocer que existe (o se puede postular) una mediación que se lleva a cabo a través de trayectos rectos que convergen en el ojo (vértice de la pirámide) y divergen desde este hasta las partes de la cara visible del objeto; y 2) adscribir propiedades sensibles al objeto observado puede hacerse gracias, en buena medida, a que decodificamos las pistas geométricas presentes en la pirámide visual. Mostramos, en este trabajo, que los investigadores que acogieron dicho programa adelantaron variadas operaciones en los alrededores del cinturón protector, con el ánimo de mantener incólume el núcleo del programa, a saber, el uso de la pirámide visual como instrumento.

En otras palabras, trabajamos bajo la hipótesis según la cual el núcleo firme del programa se puede sintetizar, en una primera aproximación, en los siguientes términos: para describir la percepción visual de un objeto podemos imaginar que: 1) la cara visible de dicho objeto constituye la base de una pirámide geométrica en cuyo vértice se encuentra el aparato receptor de quien percibe; 2) la percepción es posible gracias a una mediación rectilínea entre el aparato receptor y la cara visible del objeto (bordes de la pirámide); y 3) el observador decodifica, a partir de claves geométricas, buena parte de las características con las que reviste al objeto y su relación con los demás.

Fases previstas para la reconstrucción racional

La primera formulación precisa de la pirámide visual se encuentra en los trabajos de Euclides (ca. siglo III a. C.), en la Grecia Antigua. Vamos a mostrar que la defensa del uso del instrumento puede rastrearse incluso hasta finales del siglo XIX. Si tenemos éxito en la reconstrucción racional que queremos ofrecer, hablamos entonces de una empresa que acumuló, con algunas interrupciones, cerca de veintidós siglos.

La defensa del instrumento, como mostramos en el texto, deja ver cómo el uso del mismo ha simplificado el lenguaje y el acercamiento a un inventario de preguntas de excesiva complejidad. También mostramos que, en el cinturón protector, el uso del instrumento ha demandado ajustes que responden a las anomalías detectadas en su aplicación.

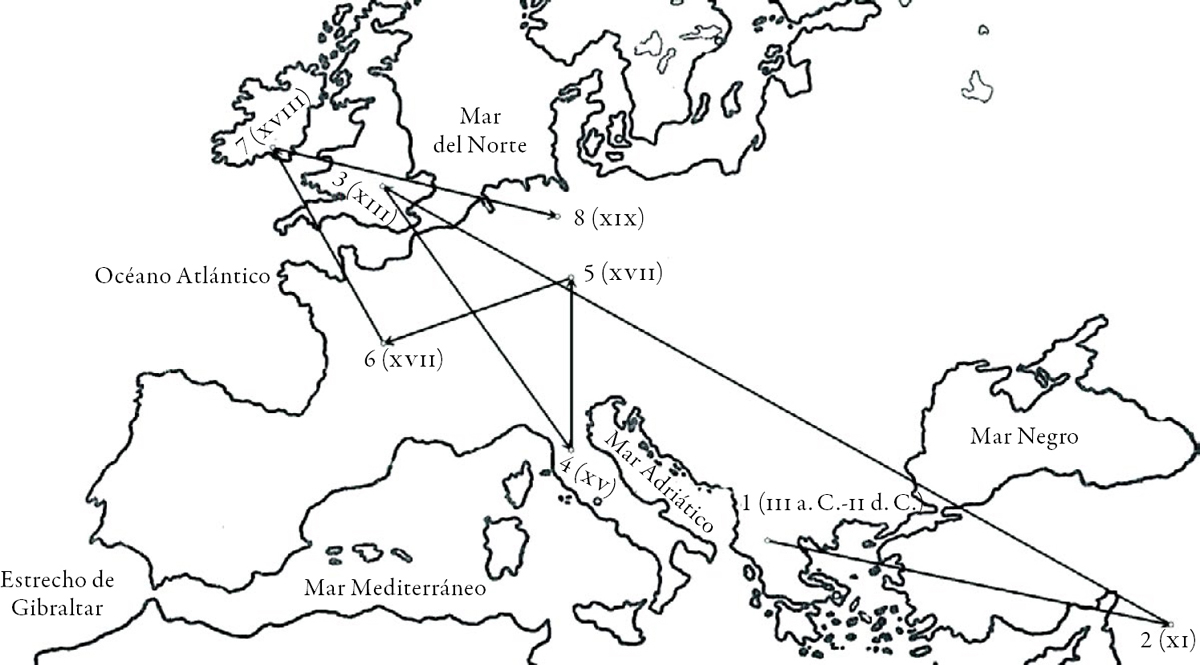

Para adelantar la tarea, hemos concebido ocho fases que agrupan los estadios de evolución más representativos. Tales fases transcurren a lo largo de veintidós siglos e identifican ciertos hitos que han tenido lugar en diferentes locaciones del mundo occidental. Para hacer mención a dichas fases, hacemos un uso anacrónico de etiquetas nacionales. Somos conscientes de la inconveniencia de presuponer unidades nacionales cuando ni siquiera tenía sentido mencionarlas.13 No obstante, no hemos encontrado una mejor manera de despertar, en el lector contemporáneo, una ubicación espacial inmediata de los acontecimientos que nos interesa tejer.

La reconstrucción no pretende ser exhaustiva. Hemos dejado por fuera muchas intervenciones de gran cantidad de investigadores que de una u otra forma fueron partícipes del programa. Hemos decidido concentrarnos en intervenciones que juzgamos hitos, que marcaron claros derroteros y fueron perfilando la madurez y la evolución del programa que se empañaba en dejar abiertas las posibilidades de la aplicación de la pirámide visual como instrumento conceptual.

La figura 2 muestra, en un mapa, el despliegue de las fases. El ordinal de cada fase está acompañado, entre paréntesis, de una descripción básica del período considerado. Las fases en general aluden a un tiempo y una ubicación espacial. Algunas fases mencionan también el nombre propio de un investigador que se asume como central. En esos casos, la alusión se justifica, porque el trabajo o la obra del pensador aludido recogen una síntesis soberbia que definió de manera contundente el curso del programa de investigación.

La mención de una región y de un tiempo deja al descubierto una primera pista que debería servirle a un historiador externo para dar cuenta de las dificultades que el historiador interno no puede sortear. A manera de ejemplo: el tipo de compromisos ontológicos que asumen los investigadores y que, como pretendemos mostrar, es completamente prescindible en la defensa del instrumento, se puede explicar si se considera el espíritu de la época en el que se concibe el aporte del investigador. Cada fase delimita un capítulo del presente trabajo. Por ello, a continuación describimos, en forma muy breve y esquemática, los alcances y las pretensiones de cada capítulo.

Figura 2. Fases de la reconstrucción

Fuente: Elaboración del autor.

Capítulo 1. “La herencia griega, o de cómo se propuso la pirámide visual como instrumento conceptual”. Con anterioridad a que la pirámide visual fuera postulada por Euclides como instrumento, los griegos se debatían entre dos enfoques protagónicos para dar cuenta de los fenómenos asociados con la percepción visual: por un lado, los extramisionistas querían atribuir la sensación visual a una suerte de efluvio que tendría que emanar del ojo; por otro, los intramisionistas hacían depender el fenómeno de algún tipo de información que tendría que llegar al ojo desde el objeto contemplado.14 Cada escuela asumía compromisos ontológicos que resultaban inconmensurables con los de la otra. Así, entonces, la discusión carecía de instrumentos de control que orientaran la toma de decisiones ante teorías rivales.

Se defiende, en el capítulo, que la propuesta de la pirámide visual de Euclides (aunque formulada con lenguaje extramisionista) ofreció la primera oportunidad de contar con un enfoque que podríamos llamar “paradigmático”. Este enfoque es neutral frente a compromisos ontológicos. Así, pues, la propuesta no exige tomar decisiones en favor de uno de los dos acercamientos; permite, más bien, aplazar la discusión o llevarla a un segundo plano, mientras se da la oportunidad de concentrarse en las mejoras necesarias para que el instrumento (la pirámide) defina el lenguaje en el que habrían de formularse las preguntas pertinentes.

Acoger un instrumento neutral frente a los compromisos ontológicos en disputa se presenta en este estudio como una opción razonable para un programa que estaba por comenzar. Además de exponer las virtudes de algunos de los teoremas básicos del corpus euclidiano, el capítulo encara dos de las primeras anomalías serias del programa de investigación: la primera anomalía advierte la indeterminación entre la evaluación del tamaño y la de la distancia a la que se encuentra el objeto observado; la segunda tiene que ver con la visión binocular: nosotros no vemos con un solo ojo, como presupone el instrumento de Euclides; nosotros contemplamos el mundo con dos ojos.

Mostramos, en este capítulo, que en lugar de arrojar al olvido el instrumento, Ptolomeo (ca. 100 d. C. - ca. 170 d. C.) optó por ofrecer una mejora: los teoremas de Euclides conservan su validez si los remitimos a una pirámide virtual cuyo vértice se halla en el punto medio entre los dos ojos (la mirada de un cíclope). Así las cosas, el uso del instrumento tiene que ajustarse cuando la percepción visual demande la participación de un sistema binocular.

Presentamos también la influyente clasificación propuesta por Aristóteles (384 a. C. - 322 a. C.), que divide los sensibles en propios, comunes y por accidente. Esta clasificación, asumida casi sin reparos durante las primeras seis fases, resultó decisiva en el mayor revés del programa de investigación estudiado en la fase 7.

Capítulo 2. “Alhacén y el legado árabe, o de cómo se fija la atención en el vértice de la pirámide visual”. Otra gran dificultad cuando se quiere hacer uso de la pirámide tiene que ver con el hecho sencillo de que la acción del sensorio no puede concebirse como una actividad concentrada en un punto geométrico (el vértice de la pirámide). Una teoría completa de la percepción visual ha de tener en cuenta la estructura compleja del ojo.

Fue Galeno (ca. 130 d. C. - ca. 200 d. C.) el estudioso griego que mayores alcances y repercusión logró en relación con el estudio de la anatomía ocular. No obstante, no fue él quien llegara más lejos en el estudio de la funcionalidad geométrica de las esferas cristalinas que conforman el aparato ocular. Esta tarea fue llevada a cabo, con excelsa minuciosidad, por Alhacén (ca. 965 d. C. - ca. 1040 d. C.) en el mundo árabe.

Mostramos que aunque Alhacén propuso contundentes argumentos contra el extramisionismo y defendió el enfoque intramisionista, el uso que le daba a la pirámide visual podía hacer caso omiso de dicho compromiso. Seguimos con cuidado, en este capítulo 2, la defensa que hace Alhacén de una forma de puntillismo derivado de su compromiso ontológico. Este puntillismo condujo a proponer unas pirámides de emisión que luego tuvieron que conciliarse con la pirámide de recepción euclidiana.

El profundo conocimiento de los aportes anatómicos de Galeno, de los aparatos técnicos propios de la óptica de Euclides y de Ptolomeo, y la simpatía con el enfoque científico defendido por Aristóteles, le permitieron a Alhacén atribuir un papel protagónico a la parte posterior del cristalino en la recepción de las formas sensibles, antes de que el sensorio pudiese hacerse cargo de ellas. Buena parte de la defensa de su enfoque se basa en reconocer que una comprensión completa del fenómeno de la percepción visual demanda poner atención especial a la contribución psicológica o fenomenológica anclada en la actividad psíquica de la conciencia. Ponemos, entonces, en evidencia que, al llamar la atención hacia la funcionalidad geométrica de las túnicas y esferas cristalinas que componen el ojo, se hace absolutamente necesario hallar una ley cuantitativa para la refracción de la luz. Advertimos que esta dificultad representa uno de los mayores escollos en el desarrollo del programa de investigación.

Capítulo 3. “El despertar inglés, o de cómo se encara la mediación causal en la pirámide visual”. A comienzos del siglo XIII circuló, en Inglaterra, una traducción al latín de la obra cumbre de Alhacén. Este trabajo tuvo especial repercusión en la escuela de Oxford. Robert Grosseteste (ca. 1175-1253) y Roger Bacon (ca. 1214 - ca. 1292), franciscanos ambos, lograron una síntesis interesante entre neoplatonismo, Aristóteles y filosofía árabe, para lograr su peculiar aproximación al estudio de la metafísica de la causalidad.

El tratado de Bacon, dedicado a la multiplicación de las especies, ofreció una explicación de la manera como podría esperarse que: 1) los objetos provocaran simulacros en los medios transparentes circundantes, y 2) estos simulacros se replicaran en capas posteriores del medio, hasta conseguir que el sensorio los recibiera a la manera de especies sensibles. La descripción, que contiene elementos neoplatónicos y aristotélicos, ofrece una justificación interesante de los trayectos rectilíneos presupuestos en el uso de la pirámide visual.

Bacon también explicó, a su manera, el origen de la refracción en los caminos supuestos para la multiplicación de las especies; caminos que coinciden, además, con las trayectorias supuestas para la luz.

Mostramos, en este capítulo, que los constructos teóricos de Bacon y Grosseteste hicieron más urgente la tarea de aprehender una ley cuantitativa para la refracción de la luz y de las especies sensibles. También que, aunque la pirámide visual se podía usar como un instrumento que ayuda a plantear y resolver enigmas, la tensión entre extramisionismo e intramisionismo seguía latente. En ese orden de ideas, resultaba razonable recomendar el uso del instrumento, aplazando las querellas mencionadas.

Por avatares de las circunstancias humanas, la obra de Bacon no tuvo la circulación que merecía en Europa. Las ideas del filósofo franciscano circularon por Europa mimetizadas en las obras de John Pecham (ca. 1230 - ca. 1292), franciscano y arzobispo de Canterbury, y del polaco Erazmus Ciolek Witelo (ca. 1230-1314).

Capítulo 4. “El Renacimiento italiano, o de cómo los pintores interpusieron un velo a la pirámide visual”. Dos acontecimientos marcaron definitivamente el mundo académico e intelectual de la Florencia renacentista: el descubrimiento de la Geografía de Ptolomeo y el experimento de Filippo Brunelleschi (1377-1446). Ambos ofrecían, y demandaban a la vez, protocolos precisos para la representación bidimensional de la ubicación tridimensional de objetos a la mano. La Geografía de Ptolomeo hizo posible las más bellas representaciones artísticas de mapas del mundo conocido en Europa. El experimento de Brunelleschi detonó la invención de la perspectiva lineal.

La perspectiva puede concebirse como un instrumento conceptual al servicio de una práctica pictórica, un instrumento útil para engañar al espectador de un cuadro, quien cree ver un universo tridimensional en los trazos que se logran en un panel bidimensional.

Dos teóricos del Renacimiento, de los que nos ocupamos en este capítulo 4, se encargaron de ofrecer sendas síntesis de los principios de la perspectiva. Nos referimos a Leon B. Alberti (1404-1472) y al exquisito pintor Piero della Francesca (ca. 1415-1492).

Alberti propuso que para aplicar las técnicas perspectivas convenía concebir el lienzo del pintor como un plano que habría de intersecar la pirámide visual entre el objeto a ser representado y el observador calculado como espectador de la obra. Así las cosas, el pintor debe ocuparse de los contornos que el velo pictórico delimita al cruzar la pirámide visual que contiene al objeto a ser representado en la base y al espectador previsto para la obra en el vértice. Ese velo debe atravesar la pirámide a la distancia que se ha calculado entre espectador y obra.

Los teóricos del Renacimiento tuvieron alguna familiaridad con las obras de Pecham y de Witelo. Los pintores que acogieron las técnicas de la perspectiva lineal lograron soberbias obras pictóricas en las que, por primera vez, sometieron la construcción del espacio a una estricta regularidad geométrica prevista de antemano.

Ahora bien, la invención de la perspectiva no tenía como propósito impactar o revolucionar la forma como estábamos concibiendo constructos teóricos para la percepción visual. No obstante, mostramos que dicha invención hizo posible que nos atreviéramos a pensar que si una composición de trazos en el papel nos hace ver objetos distribuidos tridimensionalmente, siempre que su composición se ajuste a estrictas reglas de proyección, bien podemos pensar que cuando observamos paisajes naturales y creemos contemplar objetos distribuidos en tercera dimensión es porque aplicamos ejercicios de decodificación que se ajustan a la misma normatividad con la que producimos simulacros pictóricos. En ese orden de ideas, las reglas de proyección perspectiva constituyen una especie de categorías previas con las cuales construimos el espacio propio de la percepción sensible.

Capítulo 5. “Kepler y el horizonte alemán, o de cómo se estableció el protagonismo de la retina”. La reconstrucción racional nos ha llevado a ver, en la obra del astrónomo alemán Johannes Kepler, la síntesis más profunda del programa de investigación. En ese orden de ideas, la obra de Newton es a la mecánica celeste del programa copernicano, lo que el trabajo de Kepler es a nuestro programa de investigación.

Cuando Kepler llegó a la corte de Praga para trabajar junto con Tycho Brahe (1546-1601), notó que el astrónomo danés hacía uso de cámaras obscuras para tomar datos astronómicos —las mismas cámaras que con relativo éxito ya venían usando algunos pintores—. Kepler advirtió que los datos, así tomados, relativos al tamaño de la Luna, diferían notablemente de los registros conservados desde la Antigüedad clásica.

Antes que atribuir la discrepancia a serios errores cometidos por los astrónomos griegos, el filósofo quiso pensar que la dificultad se encontraba en el hecho de que aún no se dominaba cabalmente la matemática propia de la formación de imágenes en este tipo de instrumento. La formación de imágenes detrás de pequeños agujeros era un misterio ya advertido desde los tiempos de Aristóteles y había consumido buena parte del trabajo de Alhacén, Roger Bacon, Pecham y Witelo. El matemático se valió de una idea sugerida en los grabados del pintor alemán Alberto Durero (1471-1528) y resolvió, en forma impecable, el difícil problema; también advirtió que mientras no se hallara una ley precisa para la refracción que ayudara a prever qué tanto se desvía la luz del cielo al ingresar a la atmósfera terrestre y a identificar con claridad cómo se forman imágenes en el ojo, jamás podríamos corregir las desviaciones ópticas en los datos tomados del cielo. Sin ese recurso, no podríamos ofrecer una defensa completa del programa copernicano que tanto apreciaba Kepler.

El filósofo alemán se impuso, pues, la tarea de hallar una ley cuantitativa precisa que permitiera anticipar cómo se refracta la luz al pasar a medios que difieren en densidad óptica. Mostramos en este capítulo, cuidadosamente, que la heurística de Kepler se ajustaba, de manera perfecta, a una metodología pitagórica. Buscamos desentrañar los intrincados caminos que le condujeron a proponer una ley compleja.

Esta ley no coincide con el resultado que años más tarde se incorporó a la tradición como la “ley de Snell-Descartes”. A pesar de la diferencia con la ley que llegó a ser paradigmática, Kepler pudo valerse de su conjetura para lograr dos resultados absolutamente esenciales en nuestro programa de investigación. Al primer resultado lo hemos llamado “teorema fundamental de la óptica”. Sostiene este teorema que si un haz de luz proveniente de una fuente homocéntrica ingresa al ojo por caminos no muy alejados del eje visual, este haz seguirá, en el interior del ojo, trayectos que le permiten concentrarse nuevamente en un punto.

El segundo resultado afirma que cuando, en el interior del ojo, el punto de convergencia de un haz homocéntrico se ubica precisamente en la retina, se logra con ello una visión clara del objeto emisor. En otras circunstancias, la contemplación de la fuente puntual le aparece al observador acompañada de sombras o resplandores que la bordean.

Este resultado 1) impuso, en el programa de investigación, el protagonismo de la retina, al identificarla como el locus de la recepción de las formas sensibles; 2) resolvió la dificultad de Alhacén para conciliar las múltiples pirámides de emisión con la única pirámide de recepción euclidiana, y 3) impuso el modelo de la cámara obscura con un lente en la abertura como símil prometedor para ocuparse del funcionamiento del ojo.

Kepler, al concebir la recepción visual en forma análoga a una cámara obscura, demandaba diferenciar entre imagen y pintura. El astrónomo alemán también impuso la urgencia de una explicación adecuada de cómo es que logramos ver objetos en la distribución espacial adecuada, si las pinturas recogidas en el fondo de la retina han de aparecer invertidas.

El filósofo alemán declaró que la contribución de la óptica al esclarecimiento de la percepción visual solo podía llegar hasta la formación de pinturas en la retina. Ya tendría que ser tarea de una filosofía completa de la percepción explicar cómo estas pinturas pueden convertirse después en imágenes para el sensorio.