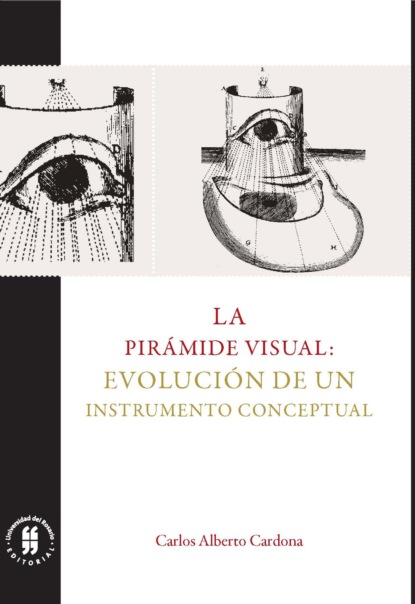

La pirámide visual: evolución de un instrumento conceptual

- -

- 100%

- +

Capítulo 6. “La síntesis francesa, o de cómo se introdujo un sujeto cuyos estados perceptuales covarían con las escenas pictóricas que recibe”. René Descartes (1596-1650), como lo deja ver en una de sus comunicaciones privadas, se sentía, a propósito de la óptica, heredero del espíritu de Kepler. La incomodidad que sentía Descartes con el modelo de explicación científica inspirado en Aristóteles condujo al filósofo a proponer un estilo anclado en el mecanicismo. El giro consistió en abandonar las vacías formas substanciales aristotélicas, que habían llevado a los escolásticos a caer en seudoexplicaciones que incurrían fácilmente en circularidad, para substituirlas por el escueto reconocimiento de extensión y movimiento como los únicos atributos a partir de los cuales podríamos dar cuenta de todas las afectaciones en el mundo físico. En la fábula del mundo, que el autor concibió para Le traité de la lumiere, se sostiene que la luz es la manifestación sensible de la presión centrífuga que todo el universo, girando en múltiples vórtices, ejerce sobre las paredes de la retina. En esta descripción, la retina aparece como una membrana sensible a la presión centrífuga que el universo, en su conjunto, ejerce en el lugar donde ella se encuentre.

La presión centrífuga en las paredes de la retina se absorbe como presión mecánica que es transmitida por los nervios hasta el centro del cerebro, en donde reposa, de acuerdo con la anatomía conocida por Descartes, la glándula pineal. Cada arreglo de presiones en la retina provoca un único arreglo de inclinaciones de la glándula pineal. El alma, al sentir, tiene maneras de aprehender el modo de inclinación de dicha glándula y cuenta con un repertorio de sensaciones que covaría con las posibilidades de inclinación mecánicamente prevista para dicha glándula.

Ahora bien, dado que la filosofía cartesiana demanda una distinción real entre substancia extensa y substancia pensante, hemos de admitir la existencia de una ruptura al parecer insalvable (un hiato de continuidad) entre descripción mecánica de la afectación de la retina y de la glándula pineal, por un lado, y la pasión sensorial propia de la percepción mental, por el otro. Si bien 1) el mecanicismo cartesiano, dados los instrumentos de control para la época, ofrece una explicación plausible de los trayectos rectilíneos presupuestos en la mediación de la pirámide visual, y 2) Descartes propuso y justificó adecuadamente una ley de la refracción que logró incorporarse como paradigmática en la tradición científica, su enfoque provoca un hiato insalvable entre descripción mecánica y descripción atada a la vida de la conciencia.

Nicolás Malebranche (1638-1715), cartesiano por vocación, revisó el tipo de causalidad que todos los sistemas de filosofía habían presupuesto hasta el momento, incluyendo el modelo cartesiano. Esta revisión lo condujo a sostener que los acontecimientos entre los cuales intentamos tender lazos causales no están unidos por ningún vínculo necesario. En ese orden de ideas, la causalidad es una ilusión que se teje entre eventos que se repiten ocasionalmente. Así las cosas, no tenemos por qué esperar ningún vínculo necesario entre afectaciones mecánicas en la retina y contemplaciones perceptuales de la conciencia. La vinculación ocasional solo puede explicarse en virtud de la presencia activa de Dios.

Malebranche salva el hiato provocado por Descartes postulando que nosotros percibimos los objetos en Dios. Mostramos, en el capítulo 6, que estas inmersiones en compromisos de naturaleza metafísica no impiden el uso instrumental de la pirámide visual, aunque arrojan serias dudas a la propuesta de ver tal pirámide como un instrumento disponible para la conciencia.

Capítulo 7. “Berkeley y la deconstrucción irlandesa, o de cómo se desvanecen castillos construidos en el aire”. George Berkeley (1685-1753), quien no tuvo reparos en presentar su modelo como la contribución de Irlanda a la filosofía, logró atar en forma consistente la influencia que recibió de John Locke (1632-1704), Descartes y Malebranche. Este ejercicio le condujo a revisar muy cuidadosamente la manera como creemos percibir la distancia, valiéndonos de pistas visuales.

Su desconfianza profunda en el modo como Locke caracterizaba las ideas abstractas llevó a Berkeley a defender un resultado sorprendente para los alcances del programa de investigación que nos ocupa. La conciencia no puede, y no tendría cómo, valerse de ángulos o de líneas rectas para la anticipación de objetos que pudiesen encontrarse a distancia de nosotros. Así las cosas, la pirámide visual contribuye a formar, en nosotros, una ilusión sin fundamento.

Si atendemos los reclamos de Berkeley, nos vemos obligados a evaluar el uso de la pirámide visual como si fuera un obstáculo epistemológico, un instrumento que, a pesar de su utilidad, induce en nosotros ficciones problemáticas. La propuesta de Berkeley ofrece un poderoso programa de investigación rival que, en virtud de la fuerza de sus argumentos, o bien obliga a abandonar el poderoso instrumento, o bien obliga a replantear su uso.

Los argumentos de Berkeley le ayudaron también a tejer su inmaterialismo y a defender, con una fuerza casi irrebatible, la tesis de la heterogeneidad. Según esta tesis, no existen los sensibles comunes postulados por Aristóteles; no tiene sentido que insistamos en presentar la información visual y la información táctil como si ellas refirieran a propiedades de objetos abstractos que, con su existencia independiente del observador, detonan causalmente dos presentaciones diversas de lo mismo. En otras palabras, la distancia que creemos percibir con pistas visuales no tiene vínculos de necesidad alguna con la distancia que atribuimos a evaluaciones táctiles. Los vínculos que podemos trazar entre distancias tangibles y distancias visuales han de ser contingentes. Hemos aprendido a asociar claves visuales con presentaciones táctiles y en virtud de la repetición exitosa de estas asociaciones hemos llegado a creer que contemplamos el mismo objeto por dos canales diferentes.

El poderoso trabajo de Berkeley sugiere, con una plausibilidad asombrosa, que la información visual pueda tenerse simplemente como recurso simbólico para anticipar afectaciones táctiles, si solo nos apoyamos en la repetición exitosa de instancias que guardan semejanza con las iniciales.

Si aceptamos los reclamos de Berkeley y reconocemos que la conciencia no puede valerse de pirámide alguna para fundamentar o justificar su forma de aprehensión visual, ¿era razonable renunciar a la posibilidad de seguir sacando provecho teórico y empírico del uso del instrumento que ayudó a formular preguntas y orientó el camino para hallar su solución?

El filósofo irlandés se animó a sugerir el problema planteado por el médico irlandés William Molyneux (1656-1698) como la plataforma para concebir un experimento crucial que habría de ofrecer las condiciones para decidir entre su sistema (atado a la tesis de la heterogeneidad) y los sistemas rivales. Molyneux preguntaba si un ciego de nacimiento, que ha llegado a tener habilidad para desenvolverse en un universo de objetos tangibles, podría llegar a reconocer propiedades asignadas a dichos objetos en el caso de que recuperara repentinamente la visión y pudiera contemplar los objetos sin tener ahora necesidad de recorrerlos con el tacto. Así, evaluamos en el capítulo si este dilema nos permite o no concebir un experimento crucial que imponga la tesis de la heterogeneidad defendida por Berkeley.

La defensa del inmaterialismo de Berkeley, queremos mostrar, no condena como absurdo el cultivo de la física. Esta última no tiene por qué comprometerse con la materia abstracta que preconizan los contradictores del filósofo. Esta ciencia puede verse como el arte de anticipar activaciones sensoriales a partir de instrumentales teóricos, junto con afectaciones sensoriales como condiciones iniciales. Así, entonces, la pirámide visual puede seguir siendo un instrumento exitoso para ofrecer descripciones físicas asociadas con la naturaleza de la luz, la interacción de la luz con objetos macizos, con lentes y tejidos vivos.

Por lo tanto, podemos seguir pensando (trazando o imaginando) trayectos rectos que convergen en receptores sensoriales, todo ello para evaluar posibles alternativas de desarrollo futuro. Lo que ya no es razonable hacer, si acogemos el programa de Berkeley, es postular la pirámide como la herramienta básica que le permite a la conciencia aprehender información del ambiente.

Esta curiosa situación nos ha obligado a acoger la distinción entre enfoques de tercera persona, para los que es razonable esperar todavía posibilidades interesantes para la pirámide visual, y enfoques de primera persona, para los que la pirámide puede llegar a tenerse por un obstáculo epistemológico.

Capítulo 8. “Helmholtz y el auge de la óptica alemana, o de cómo se concilian enfoques en tercera y primera persona”. El poderoso arsenal de argumentos de Berkeley habría hecho razonable esperar un estancamiento radical del programa de investigación. No obstante, no hubo siglo más rico que el siglo xix en la producción de anticipaciones teóricas novedosas, acompañada de una profusión de evidencias empíricas prima facie favorables para el programa. El foco de toda esta creatividad se concentró básicamente en Alemania.

En Inglaterra, por su parte, se vivió con euforia el desarrollo de las técnicas microscópicas y la demanda de constructos teóricos que hicieran más fino el uso de tal instrumento. Este dispositivo nos entregó un universo nuevo, lleno de sorpresas y enigmas.

No obstante, las técnicas para el mayor perfeccionamiento cristalizaron en el entorno alemán. La explosión de creatividad alemana se explica por la inauguración de dos programas de investigación fundamentales: por un lado, el nacimiento de la fisiología, anclada en los principios de la mecánica y de la química; por otro, el origen y posterior fundamentación de la psicología experimental.

El Handbuch der Physiologie des Menschen (1840), de Johannes Müller (1801-1858), inauguró un nuevo plan de investigaciones. Hermann von Helmholtz (1821-1894), discípulo de Müller, acogió la nueva fisiología y produjo el tratado de óptica más completo que habría de contener, entre otras cosas, la fundamentación y las aplicaciones más sofisticadas de la pirámide visual. Nos referimos al Handbuch der Physiologischen Optik, publicado en tres volúmenes entre 1856 y 1866. Así mismo, Whilhelm Wundt (1832-1920), también discípulo de Müller, creo en Leipzig (1879) el primer laboratorio de psicología experimental. Lo hizo con el ánimo de estudiar empíricamente los contenidos de la conciencia en el marco de la aprehensión sensorial.

A comienzos del siglo XIX, el programa corpuscular de Newton había sido superado, en el sentido lakatosiano, por el programa ondulatorio fundado inicialmente por Christiaan Huygens (1629-1695). Helmholtz acogió las herramientas y los aportes del programa de investigación que interpretaba la naturaleza de la luz con el lenguaje y los preceptos teóricos de la mecánica ondulatoria, y se dio a la tarea de reinterpretar la fisiología ocular a partir de dichos principios.

Entre las más valiosas explicaciones, anticipaciones teóricas y contrastaciones empíricas prima facie satisfactorias cabe mencionar las siguientes: 1) determinar con gran precisión medidas estándar de la fisiología ocular;15 2) establecer empíricamente la existencia de un punto ciego y su precisa ubicación en la retina de cada ojo; 3) reconocer la estimulación eléctrica de la retina; 4) afinar las técnicas matemáticas, para hacerle seguimiento a las trayectorias de rayos de luz en el interior del ojo;16 5) inventar y construir instrumentos mecánicos y ópticos útiles para la inspección de la fisiología ocular;17 6) poner en evidencia la existencia de la percepción de objetos entópticos (partículas suspendidas en el humor vítreo); 7) proponer una gramática de colores, es decir, una cartografía que exhibe las relaciones de vecindad entre colores;18 8) demostrar que la acomodación del cristalino para la recepción clara en la retina de la imagen de una fuente puntual policromática es una función de la longitud de onda;19 9) anticipar la existencia y la perturbación que producen las imágenes remanentes; 10) poner en evidencia la participación de las lecturas estereoscópicas en la percepción de la distancia; 11) diseñar los modelos matemáticos apropiados para el estudio de la rotación del ojo; 12) desarrollar técnicas para anticipar el horóptero;20 y 13) mostrar que, para el caso de observaciones microscópicas, hay que renunciar a la pretendida mediación rectilínea en virtud de los efectos de la difracción de la luz.

Helmholtz quiso también tender un puente consistente entre los enfoques de tercera y primera persona. Para lograrlo, propuso que la culminación del ejercicio perceptual demanda la intervención activa de la conciencia (actividad psíquica). Este ejercicio le condujo, como mostramos en este capítulo, a tratar de conciliar la dinámica asociacionista postulada por los empiristas (Berkeley) y las anticipaciones guiadas por un principio de causalidad (Kant).

El fisiólogo alemán defendió, entonces, la existencia de esquemas o patrones de anticipación, a los que denominó “inferencias inconscientes”. Una de estas inferencias presupone que la conciencia proyecta hacia afuera, a lo largo de la recta que une el punto de activación en la retina y el punto nodal del ojo correspondiente, una línea virtual que determina la dirección en la que ha de encontrarse la fuente de luz. Este recurso funge como una reminiscencia de una forma de extramisionismo que tiene su origen en una actividad de la conciencia combinada con un intramisionismo físico.

La defensa que formuló Helmholtz del asociacionismo llegó a constituirse en el pilar de una de las más interesantes controversias en la historia de la ciencia. Nos referimos al debate entre asociacionistas e innatistas. Ewald Hering (1834-1918), quien se decía entusiasta, aunque no directo discípulo de Müller, dirigió con vehemencia el bando innatista. Hering defendió que la pretendida contribución de la actividad psíquica en la percepción inmediata podía ser substituida por patrones de intervención fisiológica que no tenían por qué tener fundamento en la historia asociacionista del sujeto que percibe. La controversia llevó a sus oponentes a defender teorías muy diferentes en relación con la percepción de los colores y con la dinámica de la visión binocular. Mostramos, en el capítulo, que el uso de la pirámide visual podía defenderse en forma neutral, frente al compromiso que el investigador acogiera con respecto al debate entre asociacionistas e innatistas.

“Epílogo, o de cómo se perfilan nuevos programas de investigación en el horizonte”. El compendio (handbuch) de Helmholtz expone las potencialidades de la pirámide visual en su máxima expresión teórica. Queda realmente muy poco que decir que no sean ajustes menores de detalles técnicos sofisticados. Una investigación más honda, que pretenda esclarecer los concomitantes físicos de la percepción visual, demanda concentrar la atención en el cerebro y su complejo funcionamiento. Esta es una tarea acogida por los investigadores del siglo XX.

No obstante los progresos de las neurociencias, hemos divisado en el horizonte un naciente programa de investigación, que quizá se proyecte como un programa rival que pueda producir anticipaciones teóricas nuevas y contrastaciones empíricas que no logren incorporarse con el uso de la pirámide visual. James J. Gibson (1904-1979), psicólogo estadounidense, inauguró la psicología ecológica para proveer nuevas claves de explicación de la percepción en general y muy especialmente de la percepción visual. Su enfoque rompe de manera radical con lo que hemos establecido como el núcleo firme del programa de investigación. Gibson se ha encargado de sacar a la luz varias presuposiciones de los teóricos clásicos y ha mostrado por qué resultan inconvenientes. Las tesis de Gibson han encontrado respaldo en la formulación de enfoques enactivos, que sugieren que percibir no es algo que nos ocurre, sino una forma de acción. Ofrecemos, al final, solo breves comentarios acerca de las opciones abiertas que deja este nuevo modo de encarar preguntas relacionadas con la percepción visual.

Cada capítulo desarrolla las tesis centrales asociadas con la evaluación de la marcha del programa de investigación. En ocasiones, acompañamos la presentación con muy breves esbozos biográficos de los autores de las obras que hemos juzgado como hitos.

En el libro abundan demostraciones matemáticas. Algunas demostraciones se presentan a la manera de apéndices. En muchos casos, las demostraciones se acompañan con modelaciones elaboradas en software de geometría dinámica. Hemos usado los programas Cabri II Plus, Cabri 3-D y GeoGebra. Estas modelaciones, que han sido la base para la realización de muchas de las figuras que acompañan el texto, yacen en un micrositio que reposa en la Universidad del Rosario, y se pueden consultar y estudiar en la siguiente dirección:21 https://urosario.edu.co/Escuela-de-Ciencias-Humanas/Investigacion/La-piramide-visual/. El lector puede seguir las modelaciones, para las que se han diseñado breves instrucciones que indican qué tipo de objetos puede desplazar o modificar; también puede descargar los archivos. En las figuras indicamos cuándo contamos con dichas modelaciones.

El siguiente código qr lleva directamente al micrositio.

Además de la modelación de las figuras, el lector encontrará un video de presentación del proyecto de investigación y los artículos que se han publicado en el marco de la investigación. Adicionalmente, puede seguir un cuidadoso estudio del llamado “Problema de Alhacén”. El estudio se suprimió del texto por razones de espacio.

* * * *

Quiero dejar constancia del agradecimiento que debo al Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario (FIUR). Desde el año 2010 hasta el año 2019, interrumpidamente, recibí del FIUR apoyo financiero para llevar a cabo la investigación. También agradezco a Colciencias, de quien recibí apoyo financiero en el año 2015 para vincular a un joven investigador. Gracias al apoyo del FIUR, el proyecto pudo contar con la participación activa y permanente de un grupo de investigadores auxiliares. A ellos va dirigido también mi más profundo agradecimiento. Ellos acompañaron con juicio el proyecto, aprendieron de él e hicieron muy valiosas contribuciones.

Tuve la fortuna de valerme del entusiasmo y de la agudeza de las observaciones críticas de Sebastián Cristancho, Nicolás Montenegro, Susana Restrepo, Juan Raúl Loaiza, Juliana Gutiérrez y José Nicolás Martínez, todos ellos, en su momento, estudiantes de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario.

Agradezco la juiciosa lectura que el profesor Álvaro Corral hizo del manuscrito de la obra; muchos de sus juiciosos comentarios se incluyeron en el presente texto. También agradezco la valiosa revisión de estilo realizada por Juan Fernando Saldarriaga.

Notas

1 Las traducciones al español de los textos citados en la bibliografía en un idioma diferente son de mi responsabilidad.

2 Con el término “sensorio”, en el libro, nos referimos al sujeto al que le adscribimos un estado de percepción.

3 Esta dificultad ha atormentado a los filósofos desde que David Hume (1711-1776) la planteó como el problema central que tendría que enfrentar cualquier filosofía que quisiera fundamentar la actividad científica (1739/2012, pp. 103-108).

4 A manera de ejemplo, la ley de la gravitación universal caracteriza la fuerza que se presupone entre dos puntos geométricos separados en el espacio y a los que se les asignan masas particulares. Para aplicar ese principio con la intención de hacer predicciones relativas al comportamiento de Júpiter, por ejemplo, hemos de presuponer, como condición auxiliar, que tanto el planeta como el Sol fungen como puntos geométricos con masas determinadas y están separados por distancias conocidas. El lector puede hallar una excelente presentación del papel de las condiciones auxiliares en Putnam (1974).

5 Un buen ejemplo de este caso es la segunda ley de Kepler, como la concibió el astrónomo alemán. La ley de la constancia del área barrida por los planetas en tiempos iguales es una ley que se tiene hoy por acertada; sin embargo, Johannes Kepler (1571-1630) llegó a ella articulando conjeturas y condiciones auxiliares que hoy ya no se tienen por convenientes. Kepler supuso que la fuerza entre el planeta y el Sol es inversamente proporcional a la distancia y que la fuerza sobre el planeta es directamente proporcional a la velocidad que adquiere (cfr. Holton, 1952/1976, pp. 55-68).

6 A manera de ejemplos, se pueden mencionar: la anticipación de las órbitas de ciertos cometas, la derivación de las leyes de Kepler, la explicación del achatamiento de la Tierra.

En todo el texto, las notas del autor se señalan, en las citas textuales, entre corchetes.

7 La lógica de la justificación se ocupa de la legitimidad racional con la que se encadenan los elementos centrales de una teoría; la lógica del descubrimiento estudia los aspectos sociológicos o psicológicos que determinan que un investigador emplee una u otra heurística en su actividad creativa.

8 Cfr. Kant (1787/1993, B XIII).

9 Una historia interna se ocupa de la evolución de las tensiones conceptuales y de las dificultades empíricas en el contexto de una investigación científica. Por su parte, una historia externa procura establecer los vasos comunicantes entre, por un lado, tales tensiones y dificultades y, por otro, el contexto social, cultural y económico en el que transcurre la investigación.

10 La historia externa puede responder preguntas relacionadas con la velocidad, la localidad, la divulgación, etc. de la evolución de los programas de investigación. También puede intentar ofrecer explicaciones de las circunstancias en las que la historia difiere de sus reconstrucciones racionales.

11 Véase, por ejemplo, su ensayo “Why did Copernicus’s research programme supersede Ptolemy’s” (en Lakatos, 1978, pp. 168-192).

12 Lakatos defiende, en discusión con Kuhn y Feyerabend, que el programa copernicano finalmente se consagró como exitoso gracias a los aportes de Galileo y Kepler. Este último, porque rompió definitivamente con el axioma platónico (1978, pp. 168-192).

13 Agradezco profundamente al profesor Bastien Bosa que haya llamado la atención sobre este anacronismo. También le ofrezco excusas porque finalmente no encontré una mejor manera de referir a las fases que hemos delimitado.

14 Los intramisionistas se dividían en dos escuelas: por un lado, los atomistas, quienes pensaban que desde los cuerpos observados tendrían que emitirse fragmentos que al llegar al ojo provocaban la visión; y por otro, los aristotélicos, quienes creían que el objeto observado debía modificar el medio transparente circundante para que dicha modificación se hiciera sentir más tarde en el ojo.

15 1) Radios de curvatura de las esferas cristalinas que componen el ojo; 2) ubicación precisa de los centros de curvatura de tales esferas; 3) índices de refracción de la córnea y de los humores acuoso, cristalino y vítreo; 4) variaciones en dichos índices de refracción, como consecuencia de la longitud de onda de la luz incidente, y 5) ubicación de los puntos nodales.

16 En particular, ofrecer una prueba más robusta del teorema fundamental de la óptica, para un sistema finito de esferas transparentes con centros colineales.

17 Algunos de estos instrumentos fueron: 1) el oftalmoscopio, para inspeccionar visualmente el interior de la cámara visual en un sujeto vivo (Helmholtz); 2) el estereoscopio, para poner en evidencia la participación de las lecturas estereoscópicas en la percepción de la distancia (Charles Wheatstone [1802-1875]); 3) el oftalmotropo, instrumento diseñado para modelar el movimiento del ojo (Christian Ruete [1810-1867]).

18 Esta gramática condujo a conjeturar la existencia de tres fibras especializadas en la retina (conos) para la recepción de los colores primarios (rojo, violeta y verde).