- -

- 100%

- +

Los filósofos griegos han profundizado la reflexión sobre este aspecto de la libertad, poniendo de relieve que el hombre tiene conciencia de ser la causa de su decisión. Platón [447-347] habla del “principio del movimiento, lo que a uno mismo lo mueve”108. Libertad significa tener la capacidad de decidir.

La consecuencia moral de esto es el hecho de que somos responsables del bien que hacemos y del mal que cometemos. Aristóteles [384-322] afirma en su crítica a los sofistas que “el ser humano es principio causante de sus acciones”109.

Análogamente, en la Edad Media, Tomás de Aquino declara que “liberum est quod sui causa est”, es decir, “libre es lo que es causa de sí mismo”110. El hombre libre es dueño de sus actos. En este momento puedo decidir si estar sentado o ponerme de pie.

Es fácil tomar conciencia de que somos dueños y generadores de nuestros actos, es decir, comprobar la existencia del libre albedrío. Sin embargo, es más difícil decir en qué consiste realmente111. Hay quien llega a negar su existencia y quien lo exalta de forma absoluta.

Libertad como experiencia de satisfacción

Es necesario abordar un segundo polo, para proponer una definición más completa de la libertad.

Esta, además de ser capacidad de elección, es también satisfacción del deseo y por lo tanto, como ahora veremos, dependencia112.

Giussani destaca que es necesario considerar nuestra experiencia para comprender el significado de ciertas palabras. Por lo tanto, sugiere comprender qué es la libertad observando nuestra propia experiencia personal. Hay un dato experiencial evidente: cada uno de nosotros se siente libre cuando satisface un deseo.

Si una muchacha le pide al papá permiso para ir al cine y el papá le dice que no, se sentirá triste. Si le dice que sí, se pondrá contenta y si la película es bella, experimentará alivio y satisfacción; por consiguiente, libertad.

Por lo tanto, la libertad no es sólo capacidad de elección, sino también deseo satisfecho. La libertad es perfección, es decir, deseo cumplido.

Es algo que está profundamente relacionado con los anhelos más profundos de nuestro ser, con sus exigencias profundas. Sin embargo, debemos preguntarnos: “¿Hay algo que pueda satisfacer totalmente nuestro deseo?”.

¿Cómo se mueve la libertad?

La libertad se mueve hacia los objetos porque se siente atraída por ellos. Existe un atractivo que llamamos apetito natural. Es aquel que surge, por ejemplo, en un león cuando en la sabana africana ve pasar una gacela delante de sí.

Existe también un apetito racional. Se trata de un segundo nivel, más propiamente humano. El hombre no es solamente instinto. En él hay razón y libertad. La emoción suscitada por un objeto que lo atrae puede estar relacionada con un significado total. Si tengo que estudiar por la tarde, juzgo más útil comer menos en el almuerzo, para que mi estudio pueda ser más eficaz y provechoso. La razón juzga el nexo entre el acto puntual y la totalidad; el libre albedrío, es decir, su capacidad de elección, le permite al hombre adherir o no al juicio que la razón le propone. Encontrándome delante de una heladería, decido renunciar a comer un helado, para dar a un pobre el dinero equivalente. Cuando el atractivo es iluminado por la razón y la libertad, adquiere el nombre de voluntad. Esto no pasa en el animal. En cambio, ocurre en el hombre.

En él la voluntad puede expresarse de dos formas: puede ser ordenada o desordenada. Es ordenada cuando sigue la razón; es, en cambio, desordenada cuando cede a la tentación de elegir un acto que en lugar de acercarlo a Dios, lo aleja de Él. El mal no es otra cosa que el hecho de desviarse del camino que nos lleva a Dios.

La libertad puede equivocarse

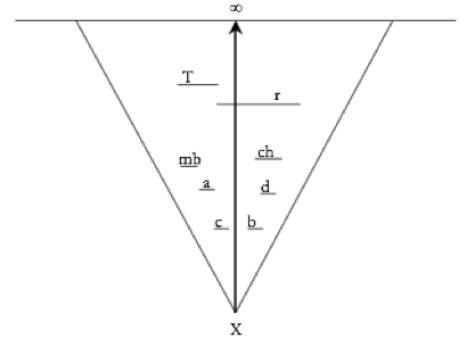

Hasta la experiencia de realización más significativa no puede impedir el surgir de la percepción de que falta algo. Todo lo que el hombre posee, le empuja a decir: “¿Y después?”. Nuestros deseos no pueden encontrar su satisfacción en algo finito. Una satisfacción que no sea total, presenta inevitablemente una fisura, una grieta a través de la cual entra una tristeza, porque el hombre tiende a algo que está siempre más allá, que es infinito (∞). Por lo tanto, la libertad es relación con el infinito y es mayor cuanto más se le acerca.

La vida del hombre es el espacio delimitado por el ángulo de la figura. Él tiende a satisfacerse cada vez más, para cumplir los deseos que lleva dentro y encontrar un bien en el cual se aquiete su anhelo. Las líneas horizontales representan las criaturas mediante las cuales Dios se hace presente al corazón del hombre y le despierta la sed de sí. Sólo cuando la libertad llegue hasta la cumbre de la flecha, hasta el ∞, ya no podrá elegir. Será perfecta sólo al encontrarse con su objeto pleno y en ese momento no será tentada de elegir otra cosa.

En cambio, a lo largo del camino terrenal la libertad es imperfecta y puede equivocarse, puede preferir algo que no la hace avanzar hacia aquel destino que coincide con su plena realización. La tentación en sí no es pecado. Se vuelve tal cuando el hombre elige lo que la tentación le propone113. En la vida terrenal la libertad es por su naturaleza imperfecta, porque nunca puede encontrar una satisfacción plena. Es imperfecta y por tanto frágil.

Los momentos de satisfacción que vivimos a lo largo del camino de nuestra existencia representan solamente un anticipo de aquella experiencia de plenitud, de aquella participación plena en la vida de Dios que se dará en el Paraíso.

Trayectoria hacia Dios

La libertad presupone el libre albedrío, pero no se presenta solamente como capacidad de elección, sino también como posibilidad de caminar hacia la realización plena de sí. Estamos ante la paradoja de la libertad humana: el yo depende de Dios y no puede elegir el objeto último y exhaustivo de su deseo, aunque pueda perseguir otras finalidades a lo largo del camino de su existencia. Dependemos de Dios porque las exigencias inscritas en nuestro corazón nos han sido dadas. Si solamente Dios puede satisfacerlas plenamente, el hombre depende de Él.

Resuenan aquí las palabras de Agustín: “Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”114. Por esto, Giussani define la libertad como “una humilde, apasionada y fiel dedicación a Dios en la vida cotidiana”115. El fundamento de la libertad es la relación con el infinito. La dependencia, que radica en la misma esencia trinitaria de Dios, adquiere el significado de figura antropológica fundamental.

Frente al dilema de la modernidad, es decir, la separación entre libertad y verdad, emerge la necesidad de que la libertad sea tal sólo en unión con otros bienes, esencialmente en unión con la verdad de la naturaleza humana, hecha a imagen y semejanza de Dios116.

Un dinamismo permanente

En su De vera religione, Agustín describe la trayectoria de la libertad, o sea, su dinamismo existencial. El ser humano puede subir de lo visible a lo invisible y de lo temporal a lo eterno: “Todo ser, en cualquier grado que se halle, es bueno, porque el sumo Bien es el sumo Ser”117.

Sin embargo, el ser humano experimenta una permanente tensión entre lo eterno y la temporalidad. El pecado no radica en las cosas, sino en la libertad del hombre que puede apegarse a ellas volviéndose esclavo, amando y sirviendo a las criaturas más que al Creador.

Agustín se expresa con estas palabras: “Si el mal no es obra de la voluntad, absolutamente nadie debe ser reprendido o amonestado. Mas las cosas que han sido hechas necesitan de su bien, esto es, del soberano bien o suma esencia. Ellas menguan en el ser cuando por el pecado se mueven menos hacia Él; con todo, no se separan absolutamente de Él, porque se reducirían a la nada”118. Escribe el mismo autor: “El mismo pecado es el mal, no el objeto que se ama con pecaminosa afición. El mal es la superstición de servir a la criatura en vez del Creador y desaparecerá cuando el alma, reconociendo al Creador, se le someta a Él solo”119.

Entonces la vida terrenal del hombre es el espacio en el cual la libertad, todavía no completa, estando en camino, puede caer en el error o en el pecado. El error no consiste ni en la criatura ni en el atractivo que ella ejerce, sino en la elección libre de lo que no nos hace avanzar en el camino hacia el infinito: “[La criatura] corre en pos de esto y lo otro y todo se le escabulle de las manos. Se derrama en un tropel de cosas, separándose del que permanece eternamente, es decir, del Ser inmutable y único, en cuyo seguimiento no hay yerro y cuya posesión no acarrea amargura alguna”120.

Una opción frente a la vida

Elsa Morante [1912-1985] describe, en este breve cuento, la libertad como opción frente a la vida:

“Había un soldado de las SS que, por los delitos horrendos que había cometido, era llevado al patíbulo al alba. Le quedaban todavía por recorrer unos cincuenta pasos hasta el lugar de la ejecución, en el mismo patio de la cárcel. En ese recorrido, su mirada se posó por casualidad en el muro agrietado del patio, donde había brotado una de aquellas flores sembradas por el viento, que nacen donde pueden y diríase que se alimentan de aire y polvo. Era una florecilla miserable, compuesta de cuatro pétalos violetas y de un par de hojitas pálidas; pero con aquella primera luz del alba, el soldado vio en ella, con su esplendor, toda la belleza y la felicidad del universo y pensó: ‘Si pudiese volver atrás y detener el tiempo estaría dispuesto a pasarme toda mi vida adorando esa florecilla’. Entonces, como desdoblándose, escuchó dentro de sí su propia voz, pero llena de gozo, limpia, y sin embargo lejana, venida de quién sabe dónde, que le gritaba: ‘En verdad te digo: por este último pensamiento que has tenido al borde de la muerte, serás salvado del infierno’. Contar esto me ha llevado un cierto tiempo, pero allí duró medio segundo. Entre el soldado de las SS que pasaba por en medio de los vigilantes y la flor que se asomaba al muro había todavía más o menos la misma distancia inicial, apenas un paso. ‘¡No!’, gritó para sí el soldado, dándose la vuelta con furia. ‘¡No voy a volver a caer en ciertos trucos!’, y como tenía las manos atadas, arrancó aquella flor con los dientes, la arrojó al suelo, la pisoteó y escupió sobre ella”121.

El poeta Eugenio Montale [1896-1981] escribe en una de sus poesías: “Quizá una mañana caminando en un aire de vidrio, árido, veré, volviéndome, realizarse el milagro: la nada a mis espaldas, el vacío detrás de mí, con un terror de borracho”122.

Las palabras de los dos autores citados desvelan otro aspecto de la libertad: una opción que se toma frente a la vida.

El hombre puede elegir que la realidad sea nada, sea algo ilusorio. Puede, en cambio, mirarla con la mirada de aquel que reconoce el mundo como signo de Dios.

La libertad entra en juego al interpretar el signo. Escribe Giussani: “El mundo, al tiempo que desvela, vela”123.

El descubrimiento de Dios

La libertad, por tanto, además de ser capacidad de elección y posibilidad de caminar hacia la realización plena de sí, juega un rol fundamental en el descubrimiento de Dios. “El destino es algo ante lo que el hombre es responsable; el modo que el hombre tenga para alcanzar su destino es responsabilidad suya, es fruto de su libertad. La libertad, por tanto, no sólo tiene que ver con el ir hacia Dios por coherencia de vida, sino también con el mismo descubrimiento de Dios”124.

El libre albedrío se ejerce, por tanto, también como opción entre dos posibilidades: “Si ustedes se encuentran en una zona de penumbra y se ponen de espaldas a la luz, exclamarán: ‘No hay nada, todo es oscuridad, sinsentido’. En cambio, si se ponen de espaldas a la oscuridad, dirán: ‘El mundo es el vestíbulo de la luz, el comienzo de la luz’. Esta diversidad de posturas procede exclusivamente de una opción”125. La diferencia entre las dos posturas depende totalmente de aquel primer y sutilísimo amanecer de la libertad, en el cual se juega el recóndito punto de partida con el que empezamos cada día, en el impacto de la conciencia humana con el mundo.

Sin embargo, no todas las opciones son iguales. Una de las dos elimina un factor: de hecho, si hay sombra, tiene que haber luz. Aunque efímera, la realidad existe. Es razonable afirmar este dato.

Se trata de una decisión que en último análisis realizamos cotidianamente. Se trata de una opción que se juega normalmente en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, aunque evidentemente no coincide con una postura ingenua.

Un Dios latente

Entendemos también algo más sobre Dios y su misteriosa forma de actuar126. Su esconderse, su estar latente es la condición de posibilidad de nuestra libertad. Si Jesús hubiera bajado de la cruz, los hombres hubieran tenido que reconocerle como Dios. Dios, en cambio, se revela, sin prescindir de nuestra libertad. Dios no se impone, se propone.

Por un lado se esconde, por otro interviene con su gracia, “gradualmente y repentinamente”127. En estas dos palabras está todo el misterio de la Providencia. En algunas parábolas del Evangelio, parece como si se retirara, se escondiera, para no obligarnos; en otras, en cambio, sale a buscarnos128. Esta es la pedagogía de Dios.

En este sentido, la eucaristía es la realización más sobrecogedora que existe: es el punto en el cual Dios revelándose de forma suprema, permanece a la vez más escondido. Escribe Ireneo [130-202]: “Cristo mantiene la invisibilidad del Padre, para que el hombre no desprecie a Dios”129.

Educar en la libertad

¿Cuáles son las condiciones para que la libertad pueda más fácilmente caminar y cumplirse? Es posible y necesaria una educación en la libertad. Antes que nada, se necesita la “conciencia clara del destino”, de lo que es la meta, la finalidad última de la existencia. Por esto la vida de la Iglesia se caracteriza por la presencia de momentos y gestos (oración, sacramentos, catequesis) por medio de los cuales el creyente puede hacer memoria de forma renovada de su destino, es decir, del significado último de su camino existencial. En segundo lugar, es importante la capacidad de auto-determinarse, o sea la mortificación. Es la adhesión de la voluntad, que tiene una apariencia de muerte, porque implica un sacrificio.

También se necesita una compañía. Por el pecado original, nuestra libertad se caracteriza por una debilidad estructural. Los Padres del desierto nos recuerdan que los monjes luchan contra las fuerzas contrarias como si estas fueran palomas, cuando están en el monasterio; en cambio, como si fueran leones, cuando están de ermitaños. La autoridad y la compañía sostienen al creyente en el camino.

Finalmente es necesaria la petición de la gracia. El martirio, por ejemplo, es imposible sin la gracia, es decir, sin un don especial de Dios. Perdonar una ofensa recibida es posible sólo en la medida en la cual pedimos el don de ser ayudados por Dios.

En realidad, en la experiencia cotidiana de la vida de la Iglesia, todos los factores anteriormente enumerados están íntimamente entrelazados.

CAPÍTULO VII

Religiosidad

Antes de la conclusión de la primera parte de nuestro recorrido, intentamos documentar la naturaleza de la religiosidad y mostrar que constituye la culminación de la experiencia humana.

Lo hacemos por medio de algunos textos de la literatura universal. El fenómeno artístico, que ya se ha asomado en algunas páginas anteriores, nos hace presentir que existe una consistencia más profunda de la realidad y que es urgente ir más allá de lo superficial, para interrogarse sobre el fin último de la existencia. Nos invita a penetrar en niveles de la realidad con los cuales estamos normalmente en contacto, pero que no sabemos realmente ver y reconocer. A pesar de que nuestros bien educados sentidos se reajusten constantemente a la dimensión rutinaria y acostumbrada de la vida, nos damos cuenta de que una visión superficial de la misma no nos satisface.

Muchas páginas literarias ponen de relieve la desproporción que existe entre la realidad cotidiana y una especie de “otra realidad”, como si nos introdujeran en otra “estructura” más real y verdadera.

El otro lado de la puerta

Dino Buzzati [1906-1972] describe frecuentemente lo cotidiano como una puerta que puede abrir el camino hacia una dimensión desconocida de la realidad. Algunos lugares geográficos adquieren en sus cuentos el valor de “metáforas del misterio”: el desierto, el mar y la montaña. En estos lugares el hombre aparece con su estatura más verdadera, la del guardián de la frontera, que vive en la espera130.

En el cuento “Los siete mensajeros”, Buzzati relata la historia de un rey que desafía la insensibilidad metafísica de la sociedad; deja la vida rutinaria de su ciudad y a pesar de las burlas de algunos de sus conciudadanos, empieza, con unos compañeros de camino, la búsqueda de una nueva frontera. El recorrido se extiende cada vez más adelante, sin descanso, hacia una posible frontera que nunca se alcanza. Quizás no exista… Sin embargo, en el protagonista del relato, la pregunta sobre esta extrema posibilidad no se agota131.

También Julio Cortázar, en el relato “El perseguidor”, haciendo homenaje a Charlie Parker [1920-1955], genio del jazz, se deja interrogar por la personalidad de este hombre alcohólico, drogadicto y que, sin embargo, sabe despertar en él una inquietante pregunta sobre la realidad, una especie de instancia metafísica: “Nadie puede saber qué es lo que persigue, pero es así, está ahí, nos denuncia a todos”132. El protagonista del cuento afirma: “Su manera de ver lo que yo no veo y en el fondo no quiero ver, envidio a Johnny [el músico norteamericano], a ese Johnny del otro lado, sin que nadie sepa qué es exactamente ese otro lado, obsesionado por algo que su pobre inteligencia no alcanza a entender, pero que flota lentamente en su música […] su genio musical encubre otra cosa y esa otra cosa es lo único que debería importarme”133. El autor no ignora que un hombre puede oponer resistencia a esta intuición: “Notaba en mí la resistencia casi demoníaca de un orden ya cerrado, que teme perder su comodidad y su rutina y se subleva ante la palabra nueva, ante la noticia”134. Sin embargo, no puede no atribuir al protagonista del relato estas palabras, que delatan el carácter inexorable de la búsqueda: “Toda mi vida he buscado en mi música que esa puerta se abriera al fin […] porque no puede ser que no haya otra cosa, no puede ser que estemos tan cerca, tan del otro lado de la puerta”135.

El nivel de ciertas preguntas

Hay poesías o páginas literarias en las cuales se asoma de forma sublime la inquietud propia de unas figuras humanas que buscan el sentido último de su existencia.

El “Canto nocturno de un pastor errante de Asia” es una poesía escrita en 1830 por el poeta Giacomo Leopardi136. En la poesía podemos individualizar tres movimientos. En el primero el protagonista es la luna. El poeta instaura un paralelismo entre la vida del pastor y la de la luna. Se parecen, pero en realidad el curso de la luna es inmortal, mientras el vagar del pastor es breve. La luna refleja un destino enigmático que el hombre no logra comprender. En el segundo movimiento, frente al padecer de la existencia y al infinito andar del tiempo, sobresale la imagen del pastor. Es paradigma del hombre que se presenta como autoconciencia del cosmos, es decir, como el único punto del universo que toma conciencia de sí y de las cosas. Frente a la bóveda del cielo estrellado se expresa con estas palabras:

Cuando miro en el cielo arder las estrellas,

me digo, pensativo:

¿Para qué tantas luces?

¿Qué hace el aire sin fin, y esa profunda

infinita serenidad? ¿Qué significa esta

soledad inmensa? Y yo, ¿qué soy?137

En el tercer movimiento de la poesía, en cambio, el rebaño es el protagonista. Éste “descansa”, porque ignora. No tiene la molestia, es decir, el hastío, que caracterizan, en cambio, la vida consciente del pastor:

[Al rebaño] Si supieses hablar yo te preguntaría:

Dime, ¿por qué yaciendo

sin cuidado, ocioso,

se contenta todo animal,

y a mí el tedio me asalta sin reposo?138

La experiencia existencial descrita por la poesía de Leopardi a menudo se acompaña de una especie de resignación dolorosa, como si, a pesar de no poder negar la existencia de una inquietud profunda, el hombre tuviese que resignarse a la imposibilidad de una respuesta.

Así se expresa Luigi Pirandello [1867-1936] en esta página extraordinariamente expresiva del anhelo que alberga en el hombre y de su posible éxito nihilista: “En ciertos momentos de silencio interior, en los cuales nuestra ánima se despoja de todos los fingimientos habituales y nuestros ojos son más agudos y penetrantes, vemos a nosotros mismos en la vida y la vida en sí misma como una desnudez árida e inquietante. Lúcidamente entonces nuestra existencia cotidiana, casi colgada en el vacío de nuestro silencio interior, nos resulta sin un sentido. El vacío interior se amplía […] como si nuestro silencio interior ahondara en los abismos del misterio. Con un esfuerzo supremo intentamos reconquistar la conciencia normal de las cosas, conectar nuestras ideas […] Sin embargo, a esta conciencia normal, a estas ideas conectadas, ya no podemos creer, porque sabemos que son un truco para vivir y que abajo hay algo más, hacia el cual, sin embargo, el hombre no puede asomarse, sin correr el riesgo de morir o de enloquecer”139.

Acentos parecidos, matizados por rasgos de escepticismo, se encuentran en una poesía de Jorge Luis Borges [1899-1986] intitulada “De que nada se sabe”:

La luna ignora que es tranquila y clara

Y ni siquiera sabe que es la luna;

La arena, que es la arena. No habrá una

cosa que sepa que su forma es rara.

Las piezas de marfil son tan ajenas

al abstracto ajedrez como la mano

que las rige. Quizá el destino humano

de breves dichas y largas penas

es instrumento de otro. Lo ignoramos;

Darle nombre de Dios no nos ayuda.

Vanos también son el temor, la duda

y la trunca plegaria que iniciamos.

¿Qué arco habrá arrojado esta saeta

que soy? ¿Qué cumbre puede ser la meta?140

Las preguntas contenidas en la poesía de Borges, encuentran a menudo en otros textos literarios una expresión emotivamente aún más conmovedora, porque es acompañada por la percepción aguda de la finitud de las cosas, como en esta poesía del poeta chileno Oscar Hahn [1938], cuyo título es “Meditación al atardecer”:

¿En qué piensa la última rosa del verano

mientras ve desfallecer su color

y evaporarse su perfume?

¿En qué piensa la última nieve del invierno

mientras mira esos rayos de sol

que se abren paso entre las nubes?

¿Y en qué piensa ese hombre

a la hora del crepúsculo

sentado en una roca frente al mar?

En la última rosa del verano

En la última nieve del invierno141.

También la experiencia de la soledad, con la percepción de impotencia que conlleva siempre, es un grito humano que la poesía y la literatura frecuentemente recogen en todo su carácter dramático142. En esta poesía de Emily Dickinson [1830-1886] el tema de la soledad se manifiesta claramente:

Tiene su propia soledad

el espacio,

su propia soledad el mar

y su propia soledad la muerte

–sin embargo todas estas

son muchedumbre si comparadas

con aquel punto más profundo y secreto

que es un alma

frente sí misma–

infinitud finita143.

Una desproporción estructural

Hay un autor que describe agudamente la espera que está inscrita en la estructura del hombre y la desproporción que existe entre la amplitud del deseo y la experiencia del límite. Es Albert Camus [1913-1960]. Él escribe en un periodo difícil, entre los años 1930 y 1960, que quizás hayan sido los más nihilistas y trágicos de la historia. Se opone decididamente a esta tendencia, en nombre de la experiencia humana. Escribe: “Tengo necesidad de sentir mi persona en la medida en que es sentimiento de lo que me sobrepasa. Tengo necesidad de escribir cosas que, en parte, se me escapan, pero que son la prueba precisamente de lo que en mí es más fuerte que yo mismo”144.