Acción para la conciencia colectiva

- -

- 100%

- +

Lo que aquí ha sido denominado marco de legalidad flexible sirvió como catapulta para la política de seguridad de Pastrana, quien acto seguido a la instauración del estado de sitio, anunció la entrada en vigor del Decreto 254 del 27 de febrero de 1971. Esta norma develó que la intención detrás de la declaratoria de excepción era el fortalecimiento de las FF. AA. por medio del reconocimiento de atribuciones que de otra forma jamás se le hubiesen concedido, tales como el robustecimiento de la jurisdicción penal militar o la competencia para juzgar a los civiles por diferentes delitos22. Adicionalmente, tras la expedición del Decreto 1988 de 1971, que agravó las penas para el delito de secuestro, quedó de manifiesto que la limitación de las garantías procesales estuvo acompañada de un sucesivo aumento y endurecimiento de las penas como herramienta para intimidar a la población23.

En 1973 las normas adoptadas incluyeron la expedición del Decreto 133 del 26 de enero24, por medio del cual se dispuso el traslado de los condenados por los delitos de secuestro, extorsión y conexos a estos (todos de competencia de la justicia penal) a la isla prisión Gorgona, en donde pagarían la pena impuesta y se suspendieron las rebajas de pena para los condenados por los delitos señalados25. Incluso para la época, estas medidas ya representaban una abierta, pero silenciosa, y no muy advertida contradicción frente a los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de DD. HH.; lo que alimentaba la tensión entre dos asuntos que se desarrollaban de forma paralela: primero, el derecho penal interno simplemente atendía al afán de hacer frente a los desórdenes sociales que podrían desembocar en una insurrección generalizada, ofreciendo límites legales flexibles dentro de los cuales la Fuerza Pública actuaba de forma holgada; y segundo, los compromisos cada vez más fuertes que adquirió el Estado colombiano, en cumplimiento de los dictados norteamericanos para promover los DD. HH. como modelo de acción moral durante la Guerra Fría.

Mantener el dominio del tercer mundo, con sus agitaciones y problemáticas sociales, era un reto que fue afrontado por vía de la represión, lo cual contrastaba con el interés por posicionar el discurso de los DD. HH. como imperativo moral. Pese a ello, los dos años y casi diez meses de desarrollo normativo del primer estado de sitio del periodo, terminan en el mes de diciembre de 1973, cuando el general del Ejército y ministro de la Defensa, Hernando Currea Cubides celebraba “…la operación contra guerrillera en el país que ha conducido prácticamente a la aniquilación de los grupos sediciosos y a la captura o muerte de sus principales cabecillas”26. El saldo de este estado de excepción dejó profundas huellas en la población civil, pero a la vez, razones para impulsar la acción colectiva hasta llevarla a nuevas orillas. La arbitrariedad y los continuos abusos de poder en que incurrieron los agentes del orden provocaron airadas reacciones en el sentir ciudadano y así, la oposición al uso permanente de los estados de excepción terminó por convertirse en materia que alimentó la movilización colectiva en el país.

Entre la indecisión y la excepción

Lejos de la derrota anunciada por el ministro de Defensa, la movilización social y el ambiente sedicioso continuaron siendo el rasgo distintivo que alteró el orden público. Sin embargo, durante el cambio de Gobierno entre Pastrana y López, dos fenómenos contrarios tendrían lugar, las promesas del presidente electo sobre el respeto a la opinión política y la necesidad manifiesta de los Gobiernos locales de recurrir a medidas represivas, aunque, al menos por unos meses, sin el amparo del estado de sitio. Así, ante las manifestaciones estudiantiles y sindicales que no cesaban, los Gobiernos locales no dudaron en declarar el reforzamiento de las medidas de seguridad para reprimirlas, llegando incluso a su prohibición27, lo que acontecía mientras el ejecutivo nacional emitía mensajes contradictorios que hablaban de descartar el estado de sitio y se manifestaba dispuesto a aplicar “…mano fuerte para garantizar los derechos legítimos de la ciudadanía”28.

La voluntad de López para proteger la opinión y el respeto de las garantías individuales estuvo cerca de durar un año; sin embargo, recurriendo a justificaciones similares a las de su antecesor, dictó el estado de sitio por vía del Decreto 1136 de 197529. Lapidaria resuena la frase de López justificando su decisión “…los gobiernos se caen por débiles y no por malos…”30. López amplió la posibilidad de ejecutar allanamientos sin previa orden judicial a altas horas de la noche, los términos para que las autoridades interrogaran a los procesados sin presentarlos ante un juez y limitó el derecho a la huelga y de reunión. Medidas que fueron objeto de álgidos debates entre quienes las apoyaban irrestrictamente (el expresidente Pastrana y el líder liberal Julio César Turbay, el gremio ganadero, la Central de Trabajadores de Colombia —CTC—) y las voces que advertían el peligro que estas medidas representaban para las libertades ciudadanas (como la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia —CSTC—, los líderes de los movimientos de oposición y algunos reconocidos juristas). La evidente cohesión de los altos mandos del Estado alrededor del estado de sitio se manifestaba incluso en la voz del procurador general Jaime Serrano Rueda, quien declaraba esperanzado ante los medios su expectativa de que las investigaciones penales avanzaran con mayor eficacia y celeridad que en la justicia ordinaria, ante lo que se preguntó su entrevistador: “¿acaso la justicia ordinaria es ineficaz?”31.

Más allá de los debates, los primeros meses de vigencia de las medidas avanzaban sin mayores efectos; de hecho, durante la instalación del Senado de la República el ministro de Gobierno anunció que en breve podría ser levantado el estado de sitio, pues de los 270 procesos adelantados ante la justicia penal militar —JPM— solo dos correspondían a delitos contra la seguridad del Estado y los demás a delitos comunes32. Pese a ello, la medida terminó por extenderse hasta el 23 de junio de 1976, cuando más de 1500 procesos tramitados ante la JPM fueron trasladados a la jurisdicción ordinaria. Determinación que fue el resultado de, por lo menos, dos situaciones: primero, la percepción negativa de la JPM en la opinión pública, que la consideraba como algo que solo beneficiaba a los militares, pues al prestar sus servicios allí podían llegar a doblar el tiempo de servicio a efectos prestacionales; y, segundo, las constantes quejas de los militares que consideraban al régimen de excepcionalidad como causa de la congestión que amenazaba a la JPM con su colapso33.

Tan solo cuatro meses después de que fuera levantada la excepción, el Gobierno recurrió nuevamente a esta figura en octubre de 1976. Las razones, el orden público alterado por la ola de secuestros y amenazas en contra del régimen constitucional, el sabotaje a las comunicaciones oficiales por parte de los trabajadores de Telecom, las inconformidades del gremio de los médicos que se encontraban en paro y, curiosamente, la visita de los reyes de España prevista para la segunda semana de octubre34. En menos de 15 días se dictaron alrededor de seis Decretos presidenciales (bajo los números 2132, 2133, 2189, 2193, 2194 y 2195) por medio de los cuales se reestablecían algunas medidas represivas que habían sido desechadas en junio y se adoptaron otras nuevas, todas dirigidas a reprimir la huelga de la salud y la inconformidad estudiantil que se encontraba en franco aumento.

La indecisión de López quedó definida a favor del estado de sitio, que se extendió desde 1976 hasta 1982, periodo durante el cual se registra un aumento en las denuncias referidas al impacto de su prolongación indefinida, considerando que el régimen de emergencia profundizaba las situaciones de violencia y de alteración del orden, en lugar de aliviarlas35. Lo que desde las toldas del Gobierno de López —por ejemplo— se presentaba como medida necesaria para la estabilidad, fue recibido por los sectores populares como una amenaza, pero también como una oportunidad de acción. Amenaza a la creciente movilización social que, precisamente por su vivacidad, era duramente golpeada, pero también oportunidad, ya que cada aberración derivaba en manifestaciones de rechazo y alimentaba el nacimiento de una nueva identidad en torno a las ideas de justicia. A su vez, el cubrimiento de prensa a las denuncias sobre torturas y a los CVG privilegió el análisis de los alcances de la legislación de emergencia y de los costos humanos de la seguridad nacional, no obstante que los debates políticos para 1978 aún se inclinaban a favor de la militarización de la justicia.

1.1.3. Las luchas contra el militarismo

El incremento de las ayudas militares por parte de los EE. UU. le otorgó al Estado colombiano los medios económicos, armamentísticos y sobre todo ideológicos para arremeter en contra de la movilización social en el orden interno36. En consecuencia, el destino de la nación quedaría ligado a los intereses estadounidenses, siendo este un factor determinante para la elaboración de las políticas de seguridad derivadas de la DSN. Esta situación generó las condiciones de posibilidad para que diversos sectores de la población colombiana asumieran la denuncia contra el militarismo judicial y la exigencia de su desmonte como factor de movilización social y política. Campesinos de diferentes lugares de la geografía nacional denunciaron la combinación entre la expedición de salvoconductos por parte de las FF. AA. y la entrega de la administración municipal a los militares en territorios como Yacopí (Cundinamarca). Pese a las denuncias, el uso desmedido de la fuerza terminaba siendo justificado como una forma de control social que en el fondo promovía el copamiento de la vida social y política en los territorios donde las organizaciones sociales y políticas de oposición al Gobierno gozaban de mayor fortaleza37.

El terrorismo sistemático del ejército, unas veces de civil y otras veces uniformado, antes que garantizar la vida y bienes del campesinado, ha creado una verdadera inseguridad que impone el éxodo de familias enteras que abandonan sus pertenencias con la esperanza de prolongar sus vidas y emigran hacia las ciudades, con las graves consecuencias que tal situación crea para la economía nacional…38.

Esta política de persecución, confinamiento y abuso de autoridad se replica en cada uno de los sectores sociales y tales prácticas fueron recurrentes para neutralizar las manifestaciones de protesta asociadas a la exigencia de mejoras en las condiciones de vida de los sectores populares. Regularmente, las marchas organizadas por campesinos, estudiantes y trabajadores terminaban con la captura y judicialización de los manifestantes.

Continúan marchas de los campesinos del Huila, Caquetá y Putumayo. Denuncian intimidaciones por parte del ejército y la policía que pasan a los lados de los caminos gritando, “¡queremos sangre, queremos guerra!”. Detenidos un sacerdote y quince personas más que llevaban alimentos y medicinas a los integrantes de la marcha. Refiriéndose al sacerdote Munar, los militares dicen “a ese cura H. P. hay que quemarlo” y al solicitar uno de los detenidos que se les dé un trato humano, un militar contesta: “No estamos interesados en perseguir criminales, pues ahora podemos implicar a cualquier persona como integrante de la red subversiva”39.

Las posibilidades de las que hacían alardes los militares se tradujeron en efectos reales relacionados con la práctica de montajes judiciales en contra de líderes estudiantiles, campesinos y sindicales. En esa medida, los militares practicaban detenciones sin orden judicial previa, elaboraban las pruebas, las presentaban como fiscales y juzgaban40. El procedimiento penal se convirtió, como se verá más adelante, en un monólogo en el que las FF. AA. todopoderosas contaron con las herramientas para definir el bien y el mal. Así lo denunciaron organizaciones como la Asociación Internacional de Juristas —AIJ— que solicitó eliminar las facultades judiciales con que contaban los militares por considerar que “La justicia castrense debe servir para juzgar únicamente a los militares”41.

La reforma constitucional de 1968 fue usada como patente de corso, incluso para que los agentes de Estado, tal y como lo denunciaron diferentes sectores sociales, retuvieran indefinidamente a sus víctimas y las sometieran a torturas o desapariciones, anulando cualquier posibilidad de que se practicara un juicio en el que se debatiera la culpabilidad o inocencia en igualdad de armas42. La declaración final del primer foro colombiano por los DD. HH. de 1979 fue explícita en denunciar: “El Estatuto de Seguridad infringe la Constitución al modificar los códigos en cuanto a las penas, creación de nuevos delitos y reforma de los procedimientos asignando competencia a la jurisdicción penal militar en sustitución de los jueces ordinarios y al desconocer las facultades soberanas del Congreso para la reforma de los códigos de la nación”43.

Así mismo, las víctimas directas de la militarización de la justicia elevaron su voz para exigir el desmonte de este modelo judicial. Álvaro Vásquez del Real, líder del Partido Comunista Colombiano —PCC—, fue detenido durante más de siete meses, bajo la sospecha de ser ideólogo y jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC—, sospecha que jamás se tradujo en la formulación de una acusación formal o en la celebración de un juicio, pero que le mantuvo preso y alejado de su actividad política durante este tiempo. Su libertad no se produciría, sin embargo, por decisión de los militares, sino que fue el resultado de la gestión de su abogado, Humberto Criales de la Rosa, quien acudió ante el Tribunal Superior para que este definiera la situación de su defendido, estrategia que fue catalogada por el propio Vásquez como, “…un valioso aporte a la lucha que estamos librando contra la militarización de la justicia, ya que la doctrina sentada, al disponer el traslado del negocio en mi contra a un Juez superior, beneficiará a muchas personas que están presas a órdenes de las autoridades castrenses”44.

El precedente sentado por el Tribunal contribuyó a generar una advertencia sobre la prolongación indefinida de las detenciones, pero la verdadera batalla aun estaría por librarse. El objeto central de la misma no era tanto la multiplicidad de violaciones a las garantías procesales, como sí la desnaturalización de la administración de justicia al otorgar a los militares la posibilidad de juzgar a los civiles, lo que representaba su imposición sobre la jurisdicción ordinaria45. Si los fallos de la justicia militar en contra de los civiles carecían de objetividad, no podría decirse otra cosa cuando los juzgados en esta jurisdicción eran militares. El juzgamiento de once policías adscritos al F-2 lo ilustra, estos agentes se encontraban vinculados a una investigación penal por considerárseles responsables de la masacre del barrio El Contador de Bogotá, durante una diligencia de allanamiento a una residencia en la que fueron asesinadas siete personas. El caso no hubiera llegado a primera instancia si no fuese por la intervención del superior que declaró nulo el proceso y ordenó, no la condena, pero al menos sí la celebración del consejo verbal de guerra considerando:

Que las versiones de los sindicados en el sentido de que habían actuado en legítima defensa al ser atacados por los ocupantes no podían ser aceptadas por cuanto reñían con la evidencia de los hechos y con los dictámenes rendidos por los peritos del Instituto de Medicina Legal. Tales peritos, en efecto, dictaminaron que según el resultado de la prueba del guantelete de parafina que les fue tomado a las víctimas, ninguna de ellas hizo uso de armas de fuego y que además recibieron los balazos cuando se hallaban en actitud de ponerse a salvo, la mayoría de ellos por la espalda y en la cabeza y a muy corta distancia46.

El rechazo a la militarización de la justicia como elemento articulador de la defensa de los DD. HH. conservaba en el fondo una denuncia mayor: que este fenómeno no era más que el ajuste de la DSN a la realidad colombiana. De esta manera, la actividad social de denuncia advierte la politización de las FF. AA. y de policía como un fenómeno de asimilación del modelo norteamericano que tanto éxito había tenido en los países del Cono Sur47. Claro está, en Colombia este modelo resultaría menos abierto, pero no menos absorbido culturalmente, pues para la mayoría, la ampliación de las potestades a los militares era vista como un mal necesario o simplemente como un fenómeno natural.

1.2. Crisis del modelo represivo jurídico-militar

La transición entre las décadas de 1970 y 1980 estuvo marcado por el desarrollo de dos fenómenos particulares, por un lado, el auge de la denuncia social contra las arbitrariedades cometidas por el Estado colombiano y, por el otro, el giro de los EE. UU. en su política internacional sobre DD. HH. La conjugación de estos dos fenómenos llevó a una profunda crisis del modelo represivo jurídico-militar en Colombia y, de ahí, a un tránsito hacia el uso de métodos de control social no oficiales, vinculados con la guerra sucia. Para explicar lo anterior, se presentarán brevemente las condiciones que favorecieron el posicionamiento de los DD. HH. a nivel internacional, lo que, en contraste con el férreo marco jurídico desarrollado en el Gobierno Turbay, derivó en la condena internacional del Estado colombiano por sus políticas que resultaban violatorias de los DD. HH.

1.2.1. El declive de las competencias desmedidas de las fuerzas de seguridad

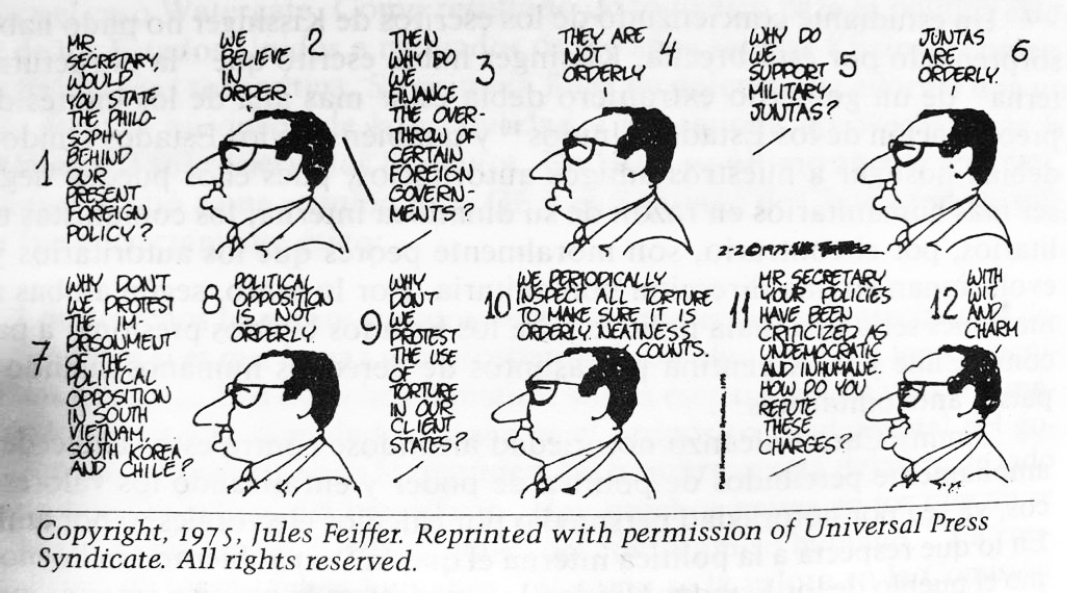

Estimulado por las cada vez más recientes denuncias de la sociedad civil, el interés internacional por conocer lo que estaba sucediendo en Colombia en materia de DD. HH. hacía parte de un proceso más amplio en el que la materia se abría camino en occidente48. De acuerdo con Samuel Moyn, este proceso comenzó a consolidarse cuando el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger —presionado por el ala izquierda del Partido Demócrata que vio en el escándalo del Watergate la oportunidad para exigir el respeto por los DD. HH. al interior de las fronteras de los EE. UU.—, impulsó la creación de la Oficina de los Derechos Humanos en 1975. Dicha oficina se encargó de monitorear el respeto gubernamental por estos derechos y de canalizar la ayuda económica estadounidense al respecto. Pese a ello, tanto Kissinger como el presidente Ford no prestaron mayor atención a la oficina y solo fue hasta la campaña presidencial de 1976 que los DD. HH. se convirtieron en objeto de debates y que terminaron por definir en ellos el objeto de una moralidad que se expandiría a todos los países del bloque occidental49.

El triunfo de Jimmy Carter en 1977 marcó el redireccionamiento de la política estadounidense hacia la promoción de los DD. HH., tal como quedó de manifiesto durante su discurso de posesión,

Porque somos libres, no podemos ser nunca indiferentes al destino de la libertad en cualquier lugar del mundo. Nuestro sentido moral nos dicta una clara preferencia hacia aquellas sociedades que mantienen, como nosotros el respeto por los DDHH de la persona. No buscamos intimidar, pero es evidente que un mundo que otros pueden dominar impunemente sería inhabitable para la decencia y una amenaza para el bienestar de todos los pueblos…50

Con Jimmy Carter a la cabeza, la intervención norteamericana en sus países aliados se dirigió a la implantación del discurso de los DD. HH. como encíclica de obligatorio cumplimiento, pues de ello dependía la asignación de recursos económicos. En ese sentido, la visita de Rossalyn Carter, primera dama de los EE. UU., a Colombia, en el marco de una gira por América Latina en junio de 1977, es clara muestra del interés norteamericano por alinear a sus países aliados alrededor en su nueva apuesta por estos derechos. Según los medios que cubrieron el acontecimiento, el propósito de la visita de la primera dama atendía al interés: “…por colocarse al lado de los países que defienden los DD. HH. y comparten y promueven los valores democráticos…”, y por supuesto, por cooperar con Colombia para fortalecer el marco de protección de los DD. HH.51.

Figura 2. Caricatura 1

Fuente: Citada en Forsythe, David, Derechos Humanos y política mundial (Buenos Aires: Eudeba, 1988) 96.

El mensaje norteamericano surtió efectos casi que inmediatos en el Gobierno colombiano. Siete días después, el 17 de junio de 1977, ante la Asamblea General de la OEA, Colombia presentó un proyecto modificatorio de los órganos, sistemas y métodos para investigar las violaciones a los DD. HH. En una actitud que los medios consideraron como una clara alusión a los EE. UU., el delegado colombiano declaró durante el acto de presentación: “…la tarea de hacer respetar los DD. HH. no ha sido delegada […] a un estado en particular […] sino a los organismos especiales creados por la autoridad hemisférica”. En esa misma dirección, durante el evento el Gobierno nacional reclamó: “…la ausencia de una efectiva colaboración financiera internacional crea grandes tensiones y un clima político impropio para el necesario respeto y protección de los DD. HH.”52.

De las declaraciones del Gobierno López se evidencian las tensiones derivadas de la nueva imposición estadounidense a las élites políticas y militares colombianas; lo que advierte que los nuevos requerimientos sobre el respeto a los DD. HH. no fueron de buen recibo en el país. Pese a ello, la imagen internacional del Estado colombiano continuaba siendo promovida por los EE. UU.53, que en 1978 en su informe sobre la situación de DD. HH. en la región, afirmó que Colombia seguía siendo uno de los países latinoamericanos más respetuosos de sus obligaciones internacionales en la materia: “…está claro que la política del Gobierno colombiano es contraria a la práctica de la tortura […] no ha habido informes de trato cruel, inhumano o degradante en Colombia durante 1977”54; afirmación que contrastaba con las frecuentes denuncias contra agentes de Estado comprometidos en la violación a los DD. HH. de los colombianos55.

El giro en la orientación política de los EE. UU. sobre los países de la región durante el Gobierno Carter, a diferencia de Nixon y Ford, se manifestó en la crítica a las dictaduras del sur, pero manteniendo la actitud cómplice frente a lo que sucedía en países como Colombia, que aparentaban cierta estabilidad democrática y, por tanto, eran incluidos dentro de lo que Carter denominó “el movimiento por los derechos humanos y la democracia”56. Pese al romance diplomático que vivía el Gobierno colombiano con los EE. UU., las denuncias de las organizaciones sociales develaron la distancia entre los discursos garantistas del Estado y sus acciones criminales, a tal punto que la imagen internacional del Estado comenzó a resquebrajarse de manera estrepitosa. Situación que, para ser comprendida, requiere de una reflexión previa sobre el marco jurídico que desembocó en la crisis del modelo represivo en Colombia.

1.2.2. El Estatuto de Seguridad

El segundo estado de sitio formulado durante el Gobierno López favoreció el nacimiento del gran hito de la legislación de emergencia en el país, el Decreto 1923 de 1978, mejor conocido como el Estatuto de Seguridad57. Este estatuto emerge cuando el recién posesionado presidente, Julio César Turbay, lejos de pensar en derogar el marco de excepción heredado de López, abrió su Gobierno con la adopción de esta controversial norma. El Estatuto de Seguridad estuvo vigente hasta 1982 y hacía parte de un sistema de medidas que agravaban la situación de los detenidos por móviles políticos, restringiendo sus posibilidades de defensa. Además de confirmar el poder de los militares para el juzgamiento de civiles, amplió las posibilidades de acción de las fuerzas de seguridad, llegando incluso a crear nuevos delitos en virtud de los cuales les estaba permitido proceder al arresto, sin previa orden judicial, de individuos que amenazaran las instituciones. Su establecimiento generó prontas reacciones entre la oposición política. Al respecto el semanario Voz decía:

…podemos señalar como se dota a la llamada “justicia” militar de más poderes, como se elevan en flecha las penas para la denominada “asociación para delinquir” y para la rebelión y como a quienes se sindique de la simple “perturbación del orden público” podrá sancionárselos con penas de uno a cinco años de prisión. Acciones como la ocupación de predios, a través de los cuales los destechados y los campesinos sin tierra reivindican sus elementales derechos, a la ocupación de vías como es de frecuente ocurrencia en los paros cívicos, quedarían erigidas en delitos acreedores a penas de cárcel de 10 a 15 años, siendo sometidos los detenidos al arbitrio de las fuerzas armadas y de la policía. Todo esto revela el sentido clasista del decreto y justifica nuestra aseveración de que es un estatuto contra el pueblo58.