Acción para la conciencia colectiva

- -

- 100%

- +

El Estatuto reanimó los debates en torno a la pertinencia de la prolongación indefinida de los estados de sitio, pero sobre todo alrededor de sus efectos. Manifestaciones a favor y en contra del Estatuto coparon los titulares de prensa, desde los más radicales defensores de la medida —como Álvaro Gómez Hurtado, que señalaba la necesidad de ir más allá y de fijar como ley los preceptos contenidos en el Estatuto— pasando por la indeterminación de miembros de la Iglesia católica y de los liberales que, aún divididos, dejaban entrever cierto hálito de rechazo —como el manifestado por el representante a la Cámara Luis Villar, quien lo señaló como un “peligroso decreto” que asestaba un duro golpe a las libertades constitucionales—59. Hasta posiciones radicalmente opuestas a la medida, como las de la Coalición Popular60 que, en carta dirigida al presidente, manifestó: “…nos vemos obligados a exigir de su gobierno, garantías para la oposición, el cese de la militarización de las zonas agrarias y el restablecimiento de plenas libertades democráticas. Para que lo anterior sea posible demandamos la derogatoria del estatuto de seguridad y el levantamiento del Estado de Sitio”61.

La consigna para quienes se oponían de manera abierta al Estatuto de Seguridad y al estado de sitio era clara y constituía un llamamiento directo para la movilización en su contra. Las razones para ello convergían en la denuncia sobre las intenciones del Gobierno que, tras la lucha contra la insurgencia, utilizaba las medidas como plataforma para silenciar las demandas sociales y anular la protesta social. El presidente de la Federación Nacional Agraria —FANAL— señaló la forma como dicho estatuto hizo parte de una estrategia gubernamental para golpear a los sectores populares y, especialmente, al campesinado, en un intento por erradicar los sindicatos agrarios. En ese mismo sentido, Alfredo Vásquez Carrizosa denunciaba la cacería de brujas en que se convirtió el estatuto:

El desquiciamiento del orden constitucional producido por el estado de sitio indefinido que soporta el país, sumado a la implementación del estatuto de seguridad que de manera tan notoria ha comprometido los derechos humanos con la falta de garantías en los procesos penales militares, asume caracteres de mayor perturbación institucional con ese precedente de la intervención de uno de los ministros del despacho ejecutivo en situaciones individuales que deben ser objeto de sentencias definitivas pasadas a la categoría de cosa juzgada, sin la intromisión del gobierno62.

Ante las acusaciones, el presidente utilizaba sus pronunciamientos públicos y giras internacionales para desmentirlas: “En Colombia no existe un silencio impuesto por las bayonetas, sino una fecunda paz con libertades”63. Dichas declaraciones contrastaban con el aumento de penas y con los procedimientos que desnaturalizaban las labores de la defensa y, con ello, de la administración de justicia64. Estas circunstancias, sumadas a la presión nacional e internacional, llevaron a un punto de inflexión sobre el carácter militarista adquirido por el Estado y con el pasar de los días, el asunto se convirtió en un verdadero escándalo. Uno de los acontecimientos más representativos, se desarrolló en el Congreso de la República durante un debate sobre las ‘bondades del Estatuto de Seguridad’ que terminó convertido en un acto de confrontación directa al Gobierno:

…el ministro Felio Andrade informó a los legisladores que hoy día existen 28.680 reclusos en los 181 establecimientos carcelarios que tiene el país, de los cuales 1.829 se encuentran condenados en primera instancia 5.744 en segunda y, curiosamente, la gran mayoría el 73,59 % se hallan privados de la libertad por un simple auto de detención.

…el hecho de tener recluidos a más de 20.000 ciudadanos merced a una medida precautelativa es a todas luces una flagrante violación a los derechos humanos y una muestra palpable del desbarajuste en que se encuentra el sistema inquisitivo colombiano65.

1.2.3. Del reconocimiento a la condena internacional

La desmesurada reacción de la fuerza pública luego del robo de armas del Cantón Norte generó una voz de alarma que se expandió alrededor del mundo, las agencias internacionales de noticias no solamente siguieron la espectacularidad del operativo insurgente, sino que transmitieron los abusos cometidos por el Estado colombiano en contra de los ciudadanos. Ante la situación, la Secretaría de Información y Prensa de la Presidencia de la República reaccionó por medio de un comunicado en el que señalaba:

…el día de hoy se han hecho conocer cables provenientes de agencias internacionales en los cuales un supuesto organismo defensor de los derechos humanos, con sede en Nueva York, afirma dentro de la estrategia puesta en marcha por los enemigos del Estado y de sus fuerzas armadas que se ha institucionalizado en el país el régimen de torturas […] El gobierno tiene suficiente autoridad moral para defender en los foros nacionales y extranjeros los derechos humanos que la legislación colombiana protege y que las autoridades legítimamente constituidas respetan y preservan66.

La reacción del Estado para limpiar su imagen contó nuevamente con el apoyo de los EE. UU. que, en informe del Departamento de Estado, señaló a naciones como Nicaragua o El Salvador como los países que más presentaban violaciones a los DD. HH., aclaró que el estudio no incluyó a Argentina, Chile o Brasil cuyos Gobiernos estaban siendo acusados reiterativamente de violar los DD. HH., mientras de Colombia apenas contenía una incipiente referencia en la que afirmaba: “…la situación mejoró el año pasado”67. Pese al beneplácito norteamericano, la situación se hacía inocultable y forzaba al Gobierno de Turbay a generar informes institucionales en los que, por regla general, los jefes de cartera negaban la violación a los DD. HH. como política de Estado.

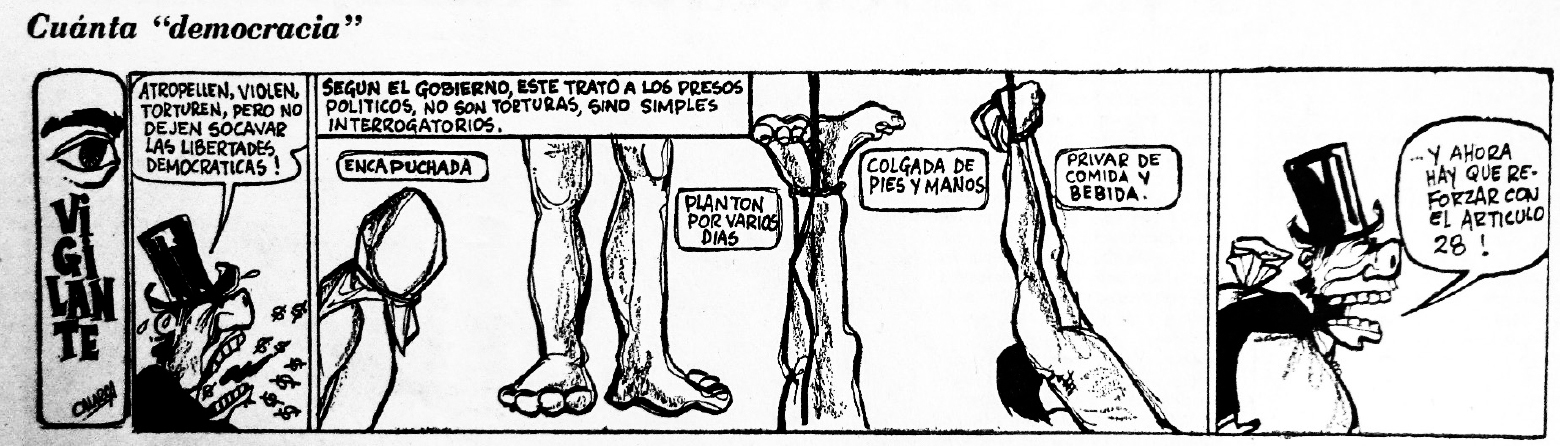

Figura 3. Caricatura “Cuanta ‘democracia’”

Fuente: Voz Proletaria [Bogotá], enero 11, 1979: 2.

En medio de estas condiciones, en marzo de 1979 se celebró en Bogotá el Primer Seminario Latinoamericano de Derecho Internacional Humanitario, organizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja —CICR— y al que asistieron varios miembros del gabinete ministerial. Los asistentes a este evento, lejos de satisfacer las pretensiones gubernamentales, debatieron sobre las debilidades institucionales que favorecían la violación estatal de los DD. HH.:

Desconocimiento de las normas que regulan el Derecho Internacional Humanitario, falta de la firma y ratificación de los dos protocolos adicionales a los convenios de Ginebra del año 1949 y que hablan de nuevas formas de lucha como las guerras de liberación y los grupos alzados por parte de numerosos gobiernos entre ellos Colombia, además de las continuas violaciones de derechos humanos, fueron algunos de los puntos señalados por dos de los voceros de la Cruz Roja Internacional68.

Seis días más tarde, las denuncias llevaron al secretario general de la Presidencia de la República a manifestarse; el pronunciamiento oficial se dio durante las sesiones del Consejo de Asuntos Hemisféricos en Washington. La respuesta del secretario Álvaro Pérez Vives se centró en la acusación contra los defensores de DD. HH. en el país, siendo sus dos caras más visibles el escritor Gabriel García Márquez y el excanciller Alfredo Vásquez Carrizosa, a quienes acusó de pertenecer al PCC y de estar en abierta oposición al Gobierno69. Durante una entrevista, al ser interrogado sobre los puntos en los que consideraba que había variación en la política de DD. HH. respecto de otros Gobiernos, el secretario contestó: “No creo que difieran… Lo que ocurre es que no se puede permitir que secuestradores, extorsionistas, chantajistas, asesinos y narcotraficantes invoquen los derechos humanos para obtener la impunidad […] que se nos presenten pruebas pero que no hagan esta clase de defensa de los delincuentes para obtener su impunidad”70.

En medio de las tensiones entre las organizaciones sociales y el Gobierno nacional, las miradas de la comunidad internacional comenzaron a dirigirse hacia el país71 y, no obstante, en vísperas del inicio del foro sobre DD. HH. de 1979, el presidente insistía en que su Gobierno no había violado las garantías de los ciudadanos a la par que concentraba sus esfuerzos en atacar el foro y deslegitimarlo.

…los derechos humanos, una de las bases para la paz y el progreso social y económico de la nación, están siendo conculcados, vejados y desconocidos sistemáticamente por los grupos subversivos para quienes muchos despistados comentaristas nacionales y extranjeros reclaman de un gobierno fiel a la constitución, a las leyes y al respeto de la persona humana, unos derechos que no se les han desconocido nunca y que tienen una plena vigencia respaldada por todos los ciudadanos en un país democrático fiel a su tradición civilista y humanitaria72.

Más allá de la oposición y de los señalamientos gubernamentales, el foro se desarrolló con éxito, tanto que sus resultados alimentaron la exposición internacional de lo que estaba sucediendo en Colombia con los DD. HH., encendiendo las alarmas en el Gobierno de Turbay al ver cómo su imagen ante el mundo se desmoronaba73. Los efectos se sintieron en la cumbre de Cartagena realizada en junio de 1979, pues allí los continuos señalamientos en contra de la política de seguridad y orden público llegaron a tal grado de presión, que generaron una airada reacción del presidente. En alocución transmitida por la televisión nacional, este se despachó nuevamente en contra de los defensores, señalándolos como miembros de organizaciones enemigas que actuaban de manera coordinada contra el Estado,

…para tratar de asestar un golpe mortal a las instituciones democráticas. Afirmó que en desarrollo de esa estrategia se fue movilizando todo un equipo político de defensores de los derechos humanos […] Los supuestos o reales defensores de los derechos humanos han hablado de ellos, en muchos casos, con el interés de hacer oposición al gobierno, y han establecido una confrontación entre los términos y voces de la constitución y la Declaración de los derechos humanos, en abstracto, y sin referirse a la situación que se presentaba en Colombia y que aún continúa, después de haber develado una revuelta organizada cuyas proporciones han podido ver, con espanto, los colombianos de buena fe, como intento más grave para quebrantar el estado de derecho74.

Las acaloradas manifestaciones presidenciales generaron la enfática reacción de organizaciones internacionales que, como Amnistía Internacional —AI—, se mantenían al tanto de las denuncias formulas en contra del Gobierno. Así, Eduardo Mariño, oficial de AI para América Latina, emitió una declaración tras el discurso televisado de Turbay, en la que aclaró que AI es una organización independiente.

Nuestra organización actúa sobre la base de algunos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y de otros instrumentos internacionales derivados de esta en el curso de los últimos 30 años, que han sido acogidos oficialmente como reglas de conducta por parte de todos los estados miembros de las Naciones Unidas […] Amnistía Internacional no establece relaciones de solidaridad con gobierno alguno frente a la oposición, ni con la oposición en país alguno frente al gobierno. La solidaridad es con las víctimas de injusticia o de violación de sus derechos fundamentales como personas humanas; no con sus ideas o su política, sean estas cuales fueren75.

La vertiginosa sucesión de acontecimientos que expusieron la responsabilidad del Estado en la represión violenta desembocó en dos momentos clave que permiten comprender el giro que le llevó del reconocimiento a la condena internacional: las visitas de AI y, posteriormente, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— al país. A manera de preámbulo, es necesario advertir que tales visitas fueron producto, en gran parte, de la incidencia internacional de los defensores y sus críticas a la política estatal de seguridad heredada del Frente Nacional. Ejemplo de ello fue lo ocurrido durante el Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington en 1979, cuando Gabriel García Márquez y Alfredo Vásquez Carrizosa denunciaron las violaciones a los DD. HH. en Colombia. Podría afirmarse que la ira de los altos mandos políticos y militares fue directamente proporcional al éxito de las labores de denuncia internacional emprendidas por los defensores de DD. HH. La incidencia se extendió a diferentes organismos multilaterales que, como la Organización Internacional del Trabajo —OIT—, fueron receptores de las denuncias. En 1980 Colombia recibió la visita de AI, por invitación de Julio César Turbay en respuesta a los cuestionamientos que periodistas lanzaron en su contra durante una visita a Londres. La respuesta oficial de AI al presidente tardó un par de meses, y estuvo precedida de la publicación de su informe anual de 1979 en el que daba cuenta de las violaciones a los DD. HH. alrededor del mundo76.

Pocos días después, AI anuncia su visita al país entre el 16 y el 30 de enero de 1980 con el interés de investigar las denuncias recibidas sobre violaciones a los DD. HH. La delegación estuvo encabezada por el sociólogo filipino, Edmundo García y el abogado y juez español, Carretero Pérez; quienes a su llegada sostuvieron varias reuniones, primero, con el presidente Turbay, en medio de pomposos protocolos de bienvenida, y luego con organizaciones defensoras que facilitaron un completo listado de personas desparecidas y asesinadas por motivos políticos77. La amabilidad y las solemnidades con que fue recibida la delegación no duraron mucho, pues a los dos días de haber pisado suelo colombiano la delegación pasó de recibir denuncias a formularlas. Esto sucedió cuando los delegados denunciaron haber sufrido hostigamientos y acoso por parte de militares colombianos que penetraron en su hospedaje y les pidieron documentos, eso sí, luego de manifestarles que se trataba de una visita de cortesía. Adicionalmente, el acoso se manifestó en la interceptación de sus teléfonos y, sorprendentemente, según lo denunció uno de los delegados, en la irrupción que hiciera una persona desconocida en su habitación.

Pese al asedio denunciado, la delegación visitó cárceles e intentó, sin mucho éxito, asistir a los CVG, pues esto les fue restringido por los militares, argumentando que los procesos se hallaban en etapas privadas. En medio de las contradicciones entre el discurso y la acción de los funcionarios colombianos, la visita de AI finalizó en el mismo momento en que el departamento de Estado norteamericano presentó su informe sobre la situación de DD. HH. en América Latina, resaltando la delicada situación de países como Argentina o Chile, mientras que sobre Colombia afirmaba: “…es una sociedad abierta donde todos los asuntos políticos, incluso los derechos humanos, son debatidos libremente”78.

El segundo acontecimiento que marcó el declive del Estado militarizado coincide con la crisis diplomática derivada de la toma a la Embajada de la República Dominicana por parte de un comando del Movimiento 19 de Abril —M-19—. La condena lanzada por la OEA en contra de la acción subversiva79 ilusionaba al Gobierno, afanoso de encontrar un contrapeso internacional que desmintiera la inminente condena que AI estaba pronta a emitir80. Así, en abril de 1980 el Gobierno invita a la CIDH a visitar el país, el comunicado de prensa mediante el cual se oficializó la invitación señalaba:

Ha sido una antigua aspiración del Gobierno Colombiano invitar a esa comisión, cuya honestidad y rectitud son internacionalmente reconocidas, a visitar a nuestro país con el objeto de examinar la situación general de los derechos humanos, lo mismo que a presenciar la parte pública de los juicios que por el procedimiento de los consejos verbales de guerra se tramitan en la actualidad, dentro del marco de la constitución y de las leyes de la República y para informarse del desarrollo de tales juicios81.

La afirmativa respuesta de la CIDH fue recibida con esperanza por el Gobierno, más aún, ante las amables palabras del presidente del organismo multilateral que prometían un espaldarazo a la política de seguridad y de orden público de Turbay.

Todos los que contemplamos con serenidad esta situación y admiramos la forma como el gobierno actual de Colombia está procurando resolver este problema evitando mayores dolores y sufrimientos y manteniendo siempre el prestigio de la juridicidad que es característica de esta gran nación y que constituye el ideal de todos los hombres que en el derecho vemos la mejor fuerza para mantener la paz de las naciones y de las sociedades en general82.

En medio de la ilusión, organizaciones como la Comisión Internacional de Juristas —CIJ— continuaban denunciando las evidentes atrocidades cometidas por el Estado,

Personalmente o a través de sus abogados, los detenidos han hecho numerosas denuncias de torturas. Las denuncias incluyen golpes, plantones prolongados, colgamientos, choques eléctricos, inmersión en agua, torturas sicológicas tales como ser forzado a presenciar la tortura de otros, maltratos de palabra y vendas en los ojos […] Las medidas que se han tomado para contrarrestar la amenaza a la seguridad causada por las operaciones de las guerrillas urbanas y rurales, implican suspensiones de muchos de los derechos y libertades proclamados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, del cual Colombia es parte83.

Aún a la espera de la visita de la CIDH, el 13 de abril de 1980 AI publicó su informe correspondiente a la visita efectuada en enero al país, cuyo contenido, pese a tener un ‘embargo para su difusión’, fue filtrado por los medios de comunicación antes de su publicación y reproducción en los principales medios escritos del país. En el informe de 44 páginas, AI concluyó la veracidad de las denuncias sobre arrestos arbitrarios y torturas sistemáticas cometidas en contra de los presos políticos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La misión identificó 33 centros, con predominancia de unidades militares, en los que se practicaban alrededor de 50 formas diferentes de tortura que iban desde métodos psicológicos, hasta mutilaciones, choques eléctricos y golpizas84. Las recomendaciones efectuadas al Gobierno colombiano fueron resumidas por El Siglo así:

El levantamiento del Estado de sitio, la derogatoria del Estatuto de Seguridad, las reformas al nuevo Código Penal, el traslado de los juicios de la justicia castrense a la ordinaria, la visión de la Reforma Constitucional, sobre la administración de justicia, la limitación de las atribuciones del personal militar y el establecimiento de determinadas garantías para quienes son detenidos en aplicación del Artículo 28 de la Constitución85.

La crudeza de los resultados obtenidos respecto de la situación de DD. HH., copó los titulares de los medios de comunicación, “…hasta el hermano bobo de Sherlock Holmes podría deducir que el reporte de Amnistía contiene una severa condena al gobierno por las torturas, militarización de la justicia y demás irregularidades ya denunciadas por la Comisión Internacional de Juristas”86. Pero también provocó una fuerte reacción del Gobierno:

Es un organismo gaseoso, que aparece y desaparece como por arte de magia y se presenta con halos de sensibilidad social para responder a los llamados de los extremistas, pero se oculta cuando esos extremistas son señalados como violadores […] Nada de lo sufrido por inocentes ciudadanos constituye para ellos violación de unos derechos que dicen defender; según parece, Amnistía Internacional está más interesada en desfigurar la imagen de los países que se rigen por cánones democráticos que en desenmascarar a quienes pretenden con su acción criminal [desestabilizar el orden constitucional vigente]87.

Las reacciones ante el informe de AI sirvieron como antesala a la visita de la CIDH que se desarrolló entre el 21 y el 27 de abril de 1980, en lo que parecía una segunda instancia que dirimiría el asunto sobre la responsabilidad del Estado a pedido del presidente. La inspección inició con una serie de reuniones en las cuales la delegación (integrada por Tom Farer —presidente—, Francisco Bertrand, Andrés Aguilar, Francisco Dusheer, Luis Tinoco, César Sepúlveda y Edmundo Vargas) se entrevistó con los altos mandos del Gobierno y miembros de las otras ramas del poder público, pero también con organizaciones, presos y defensores. Pese a la poca expectativa que los sectores populares le otorgaban, estas reuniones permitieron a la CIDH documentar las denuncias recibidas.

Figura 4. Caricatura “Para eso la llaman”

Fuente: Voz Proletaria [Bogotá], abril 10, 1980: 1.

A pocos días de iniciada la visita, las autoridades militares dejaban entrever la razón que le asistía a AI en su informe. El coronel Faruk Yanine, fiscal en el consejo verbal de guerra adelantado en contra de más de 70 personas acusadas de pertenecer a las FARC, señaló durante la etapa de juicio, en abril de 1980, que los casos de tortura deberían ser sancionados e investigados y que en su labor no tendría en cuenta las declaraciones obtenidas por estos medios. Las declaraciones de Yanine fueron celebradas por algunos abogados, sin embargo, muchos otros las consideraron como una actuación hecha para agradar a la CIDH, cuyos miembros estaban presentes en las diligencias88. En paralelo con las controversias suscitadas por las declaraciones del fiscal militar, el Gobierno nacional anunció la suspensión de las capturas.

La lucha frontal desatada contra los grupos insurgentes provocó severas censuras contra el gobierno del presidente Turbay Ayala, no solo en Colombia, sino en el exterior, conforme pudo comprobarse durante la gira mundial que él realizó. El nombre de Colombia, por carambola, se ha visto seriamente afectado, especialmente por los constantes despachos de prensa hacia el exterior dando cuenta de los sucesos que de cuando en cuando suceden en el país89.

El ambiente que rodeó las visitas, el informe negativo de la primera y los constantes titubeos del Gobierno y de las autoridades militares para hacer frente a las denuncias, tuvo efectos directos en mayo de 1980. Durante la reunión del Consejo Económico y Social de la ONU se decidía la posibilidad de que Colombia continuara integrando el Consejo de DD. HH., sin embargo, los recientes ‘descubrimientos’ llevaron a que, durante la elección de los dos representantes por América Latina, su postulación fuera derrotada.

En el momento en que el informe sobre violaciones a los derechos humanos en el país, emitido por Amnistía Internacional, organización ganadora del premio Nobel de la paz, circula profusamente en los medios diplomáticos del mundo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA escudriña los casos de tortura en Colombia y vigila la celebración de los Consejos a los presos políticos, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas rechazó tajantemente las aspiraciones de Colombia a ser reelegida en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra90.

La derrota de Colombia en el Consejo de DD. HH. de la ONU, justo en momentos en que avanzaba la visita de la CIDH, puso en el ojo del huracán a las autoridades civiles y militares del país e incentivó a los defensores para denunciar e impugnar la validez de los juicios, mientras, los organismos disciplinarios del Estado anunciaban la apertura de investigaciones en contra de mandos medios y bajos91. Una vez terminada la visita, la espera por el informe de la CIDH se prolongó durante más de un año, pero tan solo con anunciarse su publicación, en abril de 1981, se desató una profunda crisis en la imagen del país. Crisis que terminaría por detonar las prácticas oficiales de represión derivadas de la política de seguridad y orden público en Colombia.

Los días previos a la publicación fueron ambientados por los altos mandos de Gobierno que, como el canciller Carlos Lemos Simmonds, se manifestaron para restar credibilidad al documento. Simmonds anunció ante los medios que el informe de la CIDH no era un documento oficial y que el Gobierno se abstenía de manifestarse hasta que lo fuera. De esta manera, el Estado aplazó su pronunciamiento, pese a conocer previamente los descubrimientos de la CIDH sobre la utilización de métodos de tortura por parte de las autoridades colombianas92 y, sin embargo, el poder de facto que los militares ostentaban comenzaba a verse debilitado, entre otras cosas, por la aplicación de sanciones en contra de los presidentes de los CVG, la declaración de nulidad de los procesos en los que habían sido condenadas varias personas con base en acusaciones falsas93 o la intervención directa de los órganos de control ante los abusos cometidos por las autoridades militares y civiles en el país. El 27 de abril de 1981, el procurador general, Guillermo González Charry, manifestó: