Воспитание воли у детей дошкольного возраста

- -

- 100%

- +

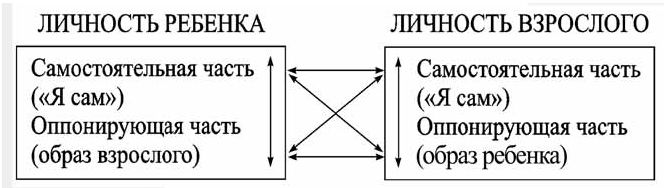

Схема 1. Диалогическое взаимодействие ребенка и взрослого

С помощью воли ребенок удерживает взаимодействие с каждой частью личности. Если это не удается, возникает конфликтная ситуация: приходится подавлять либо свои желания, либо желания взрослого, изменять представления о взрослом и о себе. Осуществление ребенком двойственного поведения является попыткой избежать конфликтного взаимодействия и достичь собственной цели.

Таким образом, мы делаем вывод о том, что с помощью воли ребенок решает свои жизненные задачи, требующие преодоления внешних и внутренних препятствий и совершения усилий. В социальной психологии это задачи, которые ребенок решает в процессе общения со взрослыми и сверстниками.

Проникновение в замыслы другого человека и установление внутриличностного взаимодействия между самостоятельной и оппонирующей частями личности лежит в основе принятия решения.

Вступая в диалогическое взаимодействие со взрослым и с самим собой, ребенок решает операционные, смысловые, поведенческие задачи, требующие проявления воли, т. е. сознательного регулирования в затрудненных условиях для достижения цели.

Таким образом, воля как предмет социально-психологического исследования – это сознательная регуляция поведения и деятельности другого человека в соответствии с собственной целью. Это качество, необходимое для того, чтобы влиять и изменять внутренний мир другого человека по собственному замыслу, осуществлять интеграцию с другими людьми, дифференцируя собственные внутренние позиции, а также, совершая усилия, преодолевать трудности общения и достигать поставленной цели.

1.2. Ресурсно-потребностная концепция развития детской воли. Личностная инновационная психология как основа воспитания детской воли

Нами предлагается ресурсно-потребностная концепция развития воли, а также личностная инновационная психология как основа для организации процесса воспитания и самовоспитания волевых качеств у детей дошкольного возраста.

В основе диагностики и дальнейшего развития воли – идеи личностной инновационной психологии. На любом этапе волевого действия ребенок может встретиться с препятствиями, т. к. у него не сформированы необходимые волевые качества для их преодоления. Недостаточность развития волевых качеств позволяет назвать их дефицитными. Качества, которые ребенок проявляет постоянно, но неподходящим образом, при решении разнообразных задач – профицитные.

В естественном эксперименте или в повседневной жизни взрослый может анализировать причины недостижения ребенком цели, что позволит назвать недостающее качество, объяснить, как его надо проявлять и организовать деятельность ребенка так, чтобы он мог сознательно проявлять необходимое качество. Например, есть подвижные игры, в которых необходимо периодически «замирать», не шевелиться и проявлять выдержку. Есть игры, в которых надо быстро начинать движение, не опаздывать.

Поскольку воля проявляется в сознательной активности ребенка, направленной на преодоление трудностей на пути к достижению цели, сознательный выход за пределы уже освоенного в поисках новых источников и сфер саморазвития, постольку возможно рассмотреть цель ребенка как желаемый ресурс, удовлетворяющий его потребности. Результат достижения цели – получение желаемого ресурса. Ресурс – это запас, источник, средство. Он может быть материальным, моральным, интеллектуальным и т. д. в соответствии с неудовлетворенной потребностью ребенка.

Именно переживание нужды, неудовлетворенности потребностей побуждает волевую активность, направленную на получение ресурса. Ситуации, в которых растет ребенок, – это обстоятельства доступности или недоступности желаемого жизненного ресурса, а также – формирование стремлений к определенному ресурсу. Стремление к ресурсу проявляется как влечение, желание и хотение. Стремление включает в себя три элемента.

Первый элемент – это знание как понимание, осознание смысла происходящего во внутреннем и внешнем мире. Понимание – осмысление, постижение содержания, смысла, значения чего-нибудь, видение причины, следствий и последствий.

Второй элемент – это действие (воображаемое или реальное) как преодоление неопределенности того или иного фрагмента жизненной реальности. Волевое действие – понимаемое, со смыслом, по замыслу. Смысл, по С. И. Ожегову, понимаемая разумом цель. Действие по замыслу – это реализация смысла в действии.

Третий элемент – переживание или эмоциональный фон, имеющий сигнальную функцию о потребности в ресурсе, его состоянии и возможности доступа к нему, и побудительную функцию к изменению ресурсного состояния. Воля проявляется в стремлении (переживаемом как желание), к смыслу, к власти, к успеху.

Осмысленное знание, действие, переживание – психологические компоненты жизни ребенка, его бытия. Они являются необходимыми, но недостаточными для получения ресурса, овладения им, его создания.

Ребенок имеет потенциальные ресурсы, но ограничен в актуальных ресурсах, прежде всего материальных и духовных. А именно эти ресурсы необходимы для его физического выживания и социального развития. Эти ресурсы хранятся в социуме. Ими в той или иной степени владеет взрослый, который передает их ребенку в процессе общения и совместной деятельности, то есть в процессе совместной жизни или события.

Психологические компоненты события или совместной жизни ребенка и взрослого – это сознание, содействие и сопереживание. Приставка «со» в этих словах означает общее совместное участие в чем-нибудь.

Сознание – это совместное знание, когнитивный консонанс или диссонанс. Сопереживание – сочувствие, синтон или конфликтоген. Содействие – сотрудничество, сопутствие, создание, сопротивление.

Событие – то, что происходит, то или иное явление, факт личной или общественной жизни. Доступ ребенка к ресурсу лежит через событие. Его характеризуют такие психологические параметры, как совместность, современность, содействие или единство места (пространства), времени и действия.

Эти параметры могут не совпадать и быть противоречием, которое порождает барьер на пути к достижению цели. Узловые противоречия складываются из барьеров и состояний ребенка, при встрече с ними. Встреча барьеров и состояний ребенка фиксируется в позиции, которую ребенок занимает в общении. Позиция обусловливает смысл волевого действия. Воля развивается как диалогическая система интегрирования эгоцентрической и децентрической позиций, как процесс создания не данного изначально смысла (интерпретации события). При этом требуется восполнение недостающей информации, трансформация, переформулирование ситуации или обмен, перераспределение, предоставление ресурсов. Это делает взрослый для ребенка и ребенок для взрослого.

Способ преодоления барьеров, способ согласования совместности с взрослым и постижение общего смысла – это волевое усилие, с помощью которого организуется обмен ресурсами.

Благодаря усилию, ребенок удерживает контексты общения и создает их, а также воздействует и влияет на взрослого, перестраивая его внутренний мир.

Контекст общения удерживается с помощью попыток. Попытка – действие, с помощью которого определяется вероятность достижения цели и вероятность других исходов. Ресурс как цель, данная ребенку в определенных условиях, является для него задачей.

Решение задачи, то есть достижение цели, предполагает анализ условий. Задача может вызывать недоумение, ставить в тупик. Ребенок решает задачу, совершая попытки. Воля – повторение попыток после получения отрицательного результата при возрастающем усилии.

Развитие воли имеет операциональный, личностный и межличностный аспекты. Операциональный – овладение способами саморегуляции и регуляции. Личностный – формирование характера (настойчивость, выдержка, решительность, упрямство и др.). Межличностный аспект – волевое единство группы, создание своей выбираемости в группе, создание согласования, совместности. Межличностные отношения – основа развития детской воли.

Воля – самоконструирование личности в процессе межличностных отношений: реализация волевого действия предполагает формирование новой личностной идентичности, нового самоотношения, нового самопонимания, самореализации, «Само» – первая часть сложных слов, означающая направленность на самого себя, совершение чего-нибудь без посторонней помощи. Самовоспитание, саморегуляция, самосознание, самоконтроль предполагают высший уровень развития воли, интериоризацию в совместной деятельности со взрослым социального опыта, его преобразование и экстериоризацию личностных смыслов, позволяющих созидать необходимые и новые ресурсы развития.

1.3. Структура волевого действия у детей дошкольного возраста. Содержание подготовительного этапа волевого действия

ЦелеобразованиеВолевое действие в своем развитом виде имеет сложную структуру, в которую включают осознанный, мотивированный выбор цели, принятие решения, планирование, исполнение намеченного, совершение усилий в процессе преодоления препятствий, оценка полученного результата.

В дошкольной психологии существует достаточно работ, посвященных отдельным элементам волевого действия или выяснению особенностей связи нескольких (обычно двух), но не всех элементов волевого действия (например, соотношение цели и мотива, цели и результата, иерархии мотивов).

Проследим особенности становления волевого действия в целом, в совокупности основных структурных элементов и выясним особенности волевого действия в дошкольном возрасте.

Обращение к работам Л. И. Божович, А. В. Запорожца, Л. М. Головиной позволяет охарактеризовать особенности цели, целеобразования, определить их значение для развития волевого действия дошкольника.

Волевое действие начинается с целеобразования в форме осознания потребностей и предметов их удовлетворения. Побуждение (цель, потребность, идеал) становится движущей силой волевой активности ребенка, когда содержит в себе противоречие между неудовлетворяющим настоящим и желательным будущим. Цель – это представление о результате. Результат – этот тот ресурс, который удовлетворит неудовлетворенную потребность ребенка.

В цели фиксируется образ желаемого предмета, потребности, предполагаемый результат. К. Маркс писал о том, что самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что прежде, чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека. Цель включает в себя представление о будущем результате, об уровне достижений и успеха.

Как показано в исследовании Л. М. Головиной, стремления к цели возникают у детей уже к двум годам. Ребенок совершает действия под влиянием сильных эмоциональных побуждений. При этом он способен совершать усилия в процессе достижения цели. В раннем возрасте, когда волевое действие ребенка развивается в системе «действие – операция», цель ребенка содержит взаимосвязь представлений о том, что достигать и как достигать. Смысловой аспект действия раскрывается взрослым.

В дошкольном возрасте волевое действие развивается в системе «действие – деятельность», происходит становление смыслового аспекта цели.

Цель отражает взаимосвязь представлений о том, что достигать, как достигать и зачем достигать. Для ребенка раннего возраста трудности постановки цели связаны с недостаточно сформированными умениями действовать, с тем, что ребенок не знает, как выполнить задуманное.

Старший дошкольник, который уже в известной степени овладел необходимыми операциями, испытывает трудность при определении смысла, необходимости действия (или необходимости отказа от действия).

В целом выделение цели действия как представления о его продукте и умение регулировать ею свои действия – первое и необходимое условие формирования деятельности, новообразование дошкольного возраста.

Как отмечала Е. В. Шорохова, осознание желания, отнесение его к самому себе, осознание действия как способа осуществления этого желания связано с формированием у ребенка представления о цели своего поступка, со способностью сохранить эту цель и практически реализовать ее. Осознание же своей деятельности и мотивов собственного поведения означает начало формирования духовного «я» ребенка. Таким образом, формирование и реализация целей рассматривается не только как этап волевого действия, но и является важным моментом в становлении самосознания личности в целом.

Дошкольный возраст – важный этап в формировании умения выбирать. Интересные опыты были проведены Л. А. Гарсиашвили. В первом варианте перед ребенком ставили два сосуда с жидкостями разного цвета и предлагали выпить одну из них. Здесь констатировалось предпочтение по непосредственному впечатлению. Во втором варианте ребенку говорили, что в одном сосуде жидкость невкусная, горькая, но полезная. В другом сосуде жидкость приятная на вкус, но вредная. Интересно проследить возрастную динамику выборов. В первом варианте не выбрали ни одну из жидкостей 32 % трехлетних, 15 % четырехлетних, 10 % пятилетних, 4 % шестилетних. И только начиная с семи лет все дети смогли осуществить выбор и предпочесть одну из жидкостей по непосредственному впечатлению.

Во втором варианте выбрали жидкость горькую, но полезную 6 % трехлетних, 23 % четырехлетних, 15 % пятилетних, 33 % шестилетних, 58 % семилетних, 68 % восьмилетних, 68 % девятилетних, 57 % десятилетних, 86 % одиннадцатилетних, 78 % двенадцатилетних, 78 % тринадцатилетних, 100 % четырнадцатилетних.

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод о том, что у младших детей побуждением к действию является непосредственное впечатление, а не осознание отдаленных последствий действия. В жизни часто встречается ситуация, аналогичная экспериментальной, когда ребенок отказывается пить горькое, но полезное лекарство. Действие по непосредственному впечатлению лишает поведение избирательности, влечет за собой необдуманные поступки. Развитие воли дошкольника связано с умением осуществить выбор на основе предвидения последствий своих действий. Осуществление избирательного поведения, выбор – признак отхода от импульсивного поведения, когда ребенок не предвидит последствий своих действий.

Способность выбирать появляется к концу первого года жизни. Но малыш при этом пассивен, так как выбор определяется непосредственным впечатлением от предмета. Вообще, ребенок раннего возраста живет в основном влечениями; таким образом, цели его действий и средства их достижений осознаются им недостаточно. После трех лет встречается выбор, в основе которого лежат мотивы морального характера. У ребенка появляется желание, т. е. стремление к выбору определенного предмета, но средства достижения цели еще не осознаются. С четырех до семи лет появляются хотения. Ребенок учится осуществлять выбор на основе уяснения значимости и ценности возможного поведения. Ребенок начинает хотеть, т. е. осознавать цель, средства достижения.

Переход от раннего детства к дошкольному – это период появления личных желаний ребенка. Появление личных желаний перестраивает действие ребенка, превращая его в волевое. Появляется определенная направленность желаний, более устойчивое стремление к цели, переживания «этого хочу», «этого не хочу». Динамика личных желаний связана с удовлетворением или неудовлетворением потребностей ребенка, которые выступают побудителями его деятельности и поведения.

В дошкольном возрасте непосредственная форма поведения превращается в опосредствованную. Однако дошкольнику любого возраста бывает трудно противостоять импульсам актуальной потребности. Например, младший дошкольник не сможет осуществить выбор, если перед ним поставить поднос с яркими игрушками и предложить взять только одну игрушку. Ребенок или будет стремиться захватить все игрушки, или не сможет ни на чем остановить выбор – не будет совершать никаких действий.

Мотивация волевого действияСамым характерным для волевого действия, отмечал Л. С. Выготский, является свободный выбор, определяемый не извне, а изнутри, т. е. мотивированный самим ребенком.

Выбор цели или отказ от нее должен быть ребенком обоснован, т. е. мотивирован. Мотив – это побуждение к деятельности, переживая которое ребенок находит ответ на вопрос «почему». Почему выбрана определенная, именно эта цель и именно эти средства ее достижения?

И. В. Давыдов и Д. Б. Эльконин отмечали, что к концу дошкольного детства возникают новые мотивы поступков и действий, среди которых особое значение приобретают нравственные мотивы, мотивы общественные по содержанию, связанные с пониманием взаимоотношений с людьми, мотивы долга, самолюбия, соревнования.

Но часто ребенку бывает все-таки трудно противостоять импульсу непосредственных впечатлений и желаний. Он совершает действие вопреки пониманию того, что так поступать не следует. Так, ребенок знает, что после интенсивного бега и сильного разогрева тела нельзя пить холодную воду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.