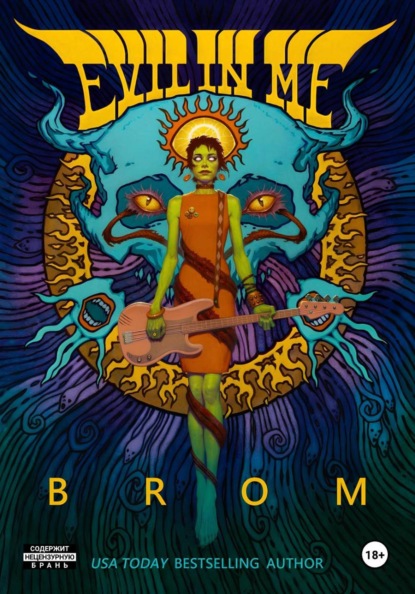

Джераль Бром – «Зло во мне»

- -

- 100%

- +

Стейси поднялась и потянулась – одно из своих «аэробных упражнений»: руки вверх, наклон вправо, влево. Двигалась как будто небрежно, но Руби знала – специально показывает свои мышцы и пресс.

Они с ней были из разных миров.

И именно поэтому больнее всего было видеть, что Билли выбрал её .

Стейси – смуглая, гладкая, вся в золотом блеске. Руби – бледная, с веснушками и периодически высыпающей кожей, особенно в стресс. Стейси – соблазнительная. Руби – угловатая, жилистая, слишком тонкая. Таких называют «модельных», но Руби знала – в реальности это просто тощая. Её пальцы казались слишком длинными, запястья – тонкими. Она любила думать, что похожа на свою героиню, Патти Смит: андрогинная, дикая, рок-н-ролльная. Когда мужская куртка смотрится лучше, чем платье.

Она думала, Билли любил этот образ. Когда-то.

– Чёрт, – выдохнула Руби. – Сейчас будет весело.

Она пошла вдоль забора, подбирая мусор, приближаясь к Билли и Стейси. Из маленького магнитофона рядом с их полотенцем визжала песня – «Honey Bunny» группы Dewydoo and the Boohoos . У Руби передёрнулось лицо – единственное, что раздражало её сильнее самой Стейси, это, пожалуй, эта песня.

Небо было чистое, солнце палило так, будто пыталось прожечь её насквозь. Пот стекал по спине, лифчик натирал кожу.

Билли разглагольствовал – очередная тупая история, как они с Фрэнком Смитом ночью залезли на прожекторную вышку стадиона и выкручивали лампочки.

Руби только мотнула головой. Господи, как хорошо, что ей не приходилось жить с таким количеством тестостерона и тупости.

Стейси смеялась, заливалась, кидая свои «О боже, правда? Ты такой псих!» – и Руби хотелось блевануть.

Молодец, Билли , – подумала она. – Выбрал самую раздражающую бабу в Энтерпрайзе. Поздравляю.

Особенно бесило то, что в школе Стейси и пяти слов с ним не обменялась – и те были гадостью. Тогда Билли водился с такими, как Руби: проигравшие, задроты, D&D, Nazareth, Uriah Heep, рисунки с вампирами и магами.

Руби почти прошла мимо, когда Билли вдруг окликнул:

– Эй, Руби! Весело тебе, а?

Стейси захихикала.

Руби показала им средний палец.

– Мама говорит, ты славно убираешь туалеты, – протянула Стейси. – Говорит, ты прямо мастерица. – Улыбнулась. – Зато теперь есть что вписать в резюме, ха!

Билли расхохотался своим ослиным ржанием.

Руби покраснела. Подняла пустую банку из-под газировки. Хотела швырнуть – но сдержалась. Не хватало ещё получить этот взгляд: «она сошла с ума» . Вместо этого она сжала банку, швырнула её в мешок и пошла дальше, будто не слышала ни слова.

Держись, Руби. Просто держись.

– Эй, не дуйся! – крикнула ей Стейси. – Мы просто прикалываемся!

– Руби, – добавил Билли, – мы с ребятами вечером катаемся. Загляни на Dairy Queen часов в восемь. Марк с Пейдж там будут. А потом, может, к Джоуи – он GED сдал, празднует!

– Ага. Ну, разве что крысиный яд там раздают. Тогда, может, подумаю. А так – повеселитесь.

– Как знаешь, сладкая, – пропела Стейси.

– «Как знаешь, сладкая…» – передразнила Руби сквозь зубы. Скомкала последнюю бумажку, со злостью швырнула её в мешок и ушла от бассейна.

***

Руби шла домой по Ист Ли, гитара висела на плече. От раскаленного асфальта клубились волны жары, и почти двухмильная дорога казалась бесконечной. Если она не укроется от солнца, наверняка получит тепловой удар. Она мечтала о своей машине, копя каждую лишнюю копейку с работы.

Сзади прозвучал короткий гудок – это был Билли в своём Камаро.

– Садись, – крикнул он.

Руби продолжила идти.

– Ах, да не будь такой!

– Ты издеваешься, да?

– Слушай, прости, если я была груба.

– «Если»?

– Блин, в этой тачке такой кондиционер…

Она остановилась.

– Давай, садись!

Руби вздохнула, открыла дверь и устроилась внутри, приставив гитару к ногам. Холодный воздух ударил по лицу, и это было почти как спасение.

Они молчали несколько минут.

– Ну… как ты? – спросил Билли.

– Как ты думаешь?

Тишина.

– Прости за сегодня. Мы… мы были слишком резки.

– А ещё за что ты извиняешься?

Он глубоко вдохнул. – Давай просто не будем снова это обсуждать.

Тишина.

– Чего ты хочешь, Билли?

– Просто пытаюсь быть с тобой нормальным. Всё.

Она понимала, что он искренен, и на мгновение ей хотелось, чтобы всё было так же просто, будто плохое никогда не происходило. Ей сейчас как никогда нужен был друг.

– Так ты теперь катаешься с тусовщиками по стрипу?

Он бросил на неё взгляд. – Не начинай.

– Что?

– Не все хотят сидеть дома. Жизнь – это не только пластинки и книги для ботанов.

Руби вздрогнула. – Высадить меня можно?

– Детка, мы не враги.

– Совесть наконец настигла тебя?

– Чёрт, ну разве мне легко здесь?

– Ты раньше ненавидел этих тусовщиков.

Билли покачал головой. – Я понимаю, что ты ненавидишь Стейси. Всегда ненавидела.

– Постой, я? Ты тоже. Она же нас засирала в школе. Ты всегда называл её зазнайкой.

Билли нахмурился. – Люди меняются. Стейси изменилась. Ты бы знала, если бы дала шанс. Но ты никому шанс не даёшь. Если они не из твоего панк-клуба, ты сразу враг.

– У меня есть причины. И панк-рок спас мою душу, кстати. Ты должен это понимать. И… да, я лучше понимаю того, кто любит The Cramps, чем того, кто слушает Toto или Dewydoo. Вот и всё.

– Видишь, думаешь, что твоя музыка лучше всех. Кто тут зазнайка?

– Моя музыка лучше всех! Намного лучше того, что слушают эти тупицы. Где это вообще взялось? Ты хочешь сказать, что какая-то арена-группа вроде Toto сравнится с The Cramps?

Он пожал плечами. – Не знаю. Всё это для меня просто шум.

– Не знаешь! Как «не знаешь»? Конечно знаешь! Toto не дышат тем же воздухом, что The Cramps. The Cramps – истинные властители рок-н-ролла! Кто ты вообще такой?

Он усмехнулся. На мгновение она увидела старого Билли, друга, каким он был когда-то.

– Может, я просто хочу расширить кругозор, – сказал он. – Иногда полезно слушать разное.

– Есть только два вида музыки: хорошая и плохая. Ты теперь слушаешь Van Halen с тусовщиками? Или впитываешь вайб Стейси и Dewydoo?

– А если я?

– Да ты шутишь! Dewydoo – это не расширение горизонтов, это тупизм.

– Видишь, ты сноб. Хуже даже, чем эти преппи.

– Как ты можешь так говорить после всей дряни, что мы пережили в школе?

– Всё возвращается в школу. Ты там застряла, держишь обиды на всех и всё. Не можешь отпустить.

Руби ощутила резь. – Нет. Много плохого произошло. Тебе понравилось быть избиваемым, быть странной всё время? Мне нет.

– Нет, и, может, поэтому я меняюсь. Не хочу, чтобы меня всю жизнь считали странным.

– Меняешься? Как именно?

– Начал тренироваться.

– Тренироваться? Ты?

– Да, я, – фыркнул он. – Другие заметили. Стейси говорила, что я изменился. Из того хилого дурака в школе я превратился в нечто… иное.

Руби рассмеялась. – Ставишься к этому слишком прагматично. Новый Chevy, большая хата, папин автосалон… понятно, почему она тебя любит.

– Ты просто зла, – пробормотал он.

Они снова замолчали.

Как мы сюда попали? – думала Руби. Раньше мы были связаны, два неудачника, смеющиеся над всеми дураками школы. Может, это всё, что у нас было. А может… я скучная.

Да, она предпочитала оставаться дома с пластинками, книгами, гитарой, чем бухать с тусовкой – теми, кто никогда никуда не пойдет, просто мечтают «что-то сделать». Она осознавала, что и сама такая.

Единственное, что вдохновляло её в Энтерпрайзе, была огромная статуя жука – монумент жуку-болле. И не просто статуя, а богоподобная женщина в фонтане, держащая насекомое над головой, словно дар небес.

– Подвезти к Пэм? – Билли был холоден, дистанцирован.

– Да, спасибо. – Она вздохнула. – Серьёзно, Билли, спасибо. Я ценю твои усилия. Просто… я ещё разбираюсь во всём.

Черт, нужна сигарета, – думала Руби. Она открыла бардачок, замерла, увидев пластиковый пакет.

– Билли, черт! Что это?

– Марихуана, – спокойно, как жвачка.

– Ты шутишь? Меня за это в штат отправят!

– Черт, забыл. Пустяки.

– Это не пустяки! Билли, тебе плевать?

Он закатил глаза. – Ты преувеличиваешь.

Они подъехали к дому Пэм. Билли не глушил мотор, ждал, пока она выйдет.

– Как можно быть таким безалаберным? Это твоя вина, что я месила полы последние месяцы.

– Сколько раз ты это повторять будешь? – выдохнул он. – Я облажался, ладно? Извините, распинайте меня. Черт, это была ошибка.

Руби моргнула, не находя слов.

Билли продавал траву год после школы, «оптом», чтобы держать цены низкими. Руби не парилась, пока они не попались.

Они ехали к озеру Толокко, когда Билли заехал на заправку. Зеленый ржавый фургон, незнакомый парень, женщина в топе и мини-шортах… Билли сунул Руби конверт с деньгами и велел отдать. Она отказалась. Он сделал своё фирменное лицо: если не сделаешь, я обижусь. Она уступила и пошла в туалет за женщиной.

Женщина оказалась около пятидесяти, с лицом как бетон, но улыбалась. Руби отдала конверт. Подождав, достала сумку, вышла. Фургон исчез, Билли за машиной. Тогда подъехал шериф.

Руби замерла. Паника. Она спрятала пакет под клеткой для сверчков и пошла к Билли. Шериф крикнул: «Эй, девушка, ты что-то уронила».

Билли дал газу и умчался. Руби осталась, трясясь. «Психо», – слово звенело в голове. Он никогда не переходил черту раньше.

– Буду плакать, – шептала она. – Черт, буду плакать.

И она заплакала.

***

Отлично, я сделаю литературно адаптированную версию этого фрагмента. Сохраняю тёмную атмосферу, хардкорность и живость персонажей , при этом текст будет естественно звучать по-русски .

Руби стояла во дворе у Пэм, вытирая слёзы и пытаясь взять себя в руки.

– Почему бы тебе не зайти? – прозвучал тёплый голос сзади.

Она обернулась и увидела Пэм у двери с сеткой. Девушка толкнула дверь и улыбнулась: – Заходи.

Руби вошла, поставила гитару у двери.

Пэм была в полётном костюме: старший сержант ВВС, летала на лёгких самолётах на базе Форт-Ракер. Руби работала у неё три-четыре дня в неделю, присматривая за пожилым отцом Пэм, пока та была в отлучке.

Пэм обняла Руби за плечи и провела на кухню. – Чай? – предложила она. Голос с лёгким нюансом акцента Бруклина. Она налила два стакана и поставила их на стол: – Остынет, хоть немного.

– Спасибо, – сказала Руби, усаживаясь. Пэм не была старше Руби больше чем на пару лет, но казалась целиком взрослой: уверенной, собранной, такой, которой сама Руби никогда бы не смогла стать. Взгляд, манера говорить – прямые, без надменности и без агрессии.

– Слышала, как вы шумели? – спросила Руби.

– Слышала.

– Прости за это.

– Не за что. Думала, вы уже закончили.

– Мы точно закончили, – пробурчала Руби.

Пэм сделала глоток чая, откинулась на спинку стула.

– Знаешь, что меня больше всего бесит? – проговорила Руби. – Два года я ждала, пока он поедет со мной в Атланту. Два долбанных года. Я подвела Тину ради него. И вот так он меня благодарит?

Пэм положила руку на руку Руби, сжала. – Ты не знала, что он играет с тобой.

– Знала бы я. Может, не сразу, но точно тогда, когда он постоянно находил причины не ехать. «Поедем на следующей неделе», «после праздников», «когда снимут брекеты»… И каждый раз, когда я предлагала уехать самой, он начинал ныть: «Если бы ты меня любила, ты бы подождала». Знаешь, что я думаю? Он никогда и не собирался ехать. Просто тянул время, надеялся, что я брошу Атланту, группу, останусь здесь с ним.

Руби покачала головой. – Всё это заставляет чувствовать себя дерьмово. Думаешь, знаешь человека – а он оказывается совсем не такой. – Она уставилась в чай, глубоко вздохнула. – И ещё кое-что. Иногда мне кажется, что я просто использовала его как оправдание. Что глубоко внутри я боюсь. Именно это Тина и сказала. Зачем ещё я здесь? Может, я и правда лузер… отстающая.

– Это неправда. Тина и твоя группа – это почти всё, о чём ты говоришь.

– Может быть. Сейчас уже не важно. Единственное, что я знаю: я не получала от Тины письма почти год. Наверное, она меня бросила. Не могу её винить.

– Слушай, у тебя осталась всего неделя. Неделя – и ты будешь свободна. Вся жизнь впереди. Ты можешь быть кем угодно.

Руби попыталась улыбнуться, но мысли её уносились к Тине. Они начали свой коллектив, «Night Mares», ещё в школе, поначалу просто притворяясь. Тина с короткой стрижкой, без бюстгальтера, с тонкими, рваными руками, перебирала аккорды, а Руби рычала вокал, била по басу. Старший брат Тины, Джим, держал ударные. Постепенно они начали собираться как настоящая группа, писали свои песни, строили планы на Атланту.

Но жизнь редко идёт по плану. Они так и не сыграли ни одного концерта, зато тот шум в подвале был одним из лучших моментов её жизни.

Пэм встала. – Ах да, почти забыла. – Схватила блокнот с кухни и села обратно. – Вот твой рабочий отчёт. Счёт часов и оплаты, как просил твой куратоp. Как его там… Ларри что-то?

– Спасибо, Пэм. Да, Ларри Asswipe.

Пэм усмехнулась.

– Я тоже не горю желанием его видеть. Он меня ненавидит.

– Ты не знаешь этого.

– Я знаю. Он мне сказал прямо: «Тебе следовало сесть за удар по шерифу. Я надеюсь, ты всё испортишь, и тогда я закрою тебя».

– Может быть, но теперь ничего он не сможет сделать. Ты почти свободна.

– Боже, не говори так! Сглазишь! – Руби постучала по столу, скрестила пальцы, перекрестилась дважды, не заботясь, что она не католичка.

Пэм рассмеялась. – Такая суеверная. Всё будет хорошо. Ты заслужила удачу после всего, что пережила. – Лицо её омрачилось. – Буду скучать по тебе. И не только потому, что ты отличная сиделка. Настоящее скучание.

– Я тоже буду скучать, – сказала Руби, искренне. – А как интервью с миссис Уит прошло? Мистеру Розенфельду понравилось?

Пэм чуть не поперхнулась чаем. – Во-первых, он нас не услышал, стоял в кухне в одних трусах в горошек. Хотела умереть. А миссис Уит? Не моргнула глазом, просто похвалила его трусы.

– Похоже, тебе повезло.

Пэм рассмеялась. – Думаю, так. Она не будет твоей Руби, но он привыкнет. У него ум непредсказуемый. Был остр как бритва. Даже показала ей, как готовить суп с маццо-боллами. Похоже, она не понимала, зачем её вообще сюда позвали.

– И как сегодня день? Хороший или плохой?

– Он в порядке, – начала Пэм. – Ну… он… – Слёзы навернулись на глаза. – Сегодня он меня не узнал.

– О, Пэм. – Руби взяла её за руку.

– Первый раз такое. Я думала, что готова… – Губы задрожали. – Это так выбило меня из колеи.

Проблемы мистера Розенфельда начались с рака лёгкого. Половину лёгкого удалили, но рак уже метастазировал: три неоперабельные опухоли в мозгу, одна с размером с мяч для гольфа. По словам Пэм, теперь можно было только облегчить его состояние.

– Пойдём к нему, – сказала Руби, внезапно ощутив желание обнять старика. – Поставлю ему пластинки Барбры Стрейзанд. Немного ностальгии помогает памяти.

– Ты святой человек. Не знаю, как выносишь её пластинки весь день.

– Кто? Стрейзанд? Я её обожаю! – Прослушивание пластинок с ним было любимым занятием Руби. Она даже приучила его к своим альбомам. Он морщился, но кайфовал от Madness, вместе танцевали и смеялись до колик.

Пэм улыбнулась. – Рада, что ты сегодня здесь. Особенно сегодня. После твоих визитов он всегда лучше себя чувствует.

Они прошли во двор, мимо чёрного Кадиллака конца 60-х с вмятиной на бампере – ключи пришлось отобрать у мистера Розенфельда. Приближались к небольшому, но аккуратному трейлеру.

На зелёном вельветовом диване сидел мистер Розенфельд: небольшой, лысоватый, в синих пижамах. Рядом распакованные коробки. Он аккуратно разворачивал упаковочную бумагу, обнажая маленькие песочные часы из чёрного камня и мутного стекла.

– Как дела, Папа? – спросила Пэм.

– Полумёртв и умираю, – буркнул он, не поднимая глаз.

– Как обычно, значит?

– Ага.

– Привет, Джош, – сказала Руби. Он настаивал, чтобы её так называли. – Рада, что ты наконец распаковываешь вещи.

Он подтолкнул очки и строго посмотрел на неё. Лоб сморщился, затем улыбнулся. – Руби, дорогая!

– Помогу тебе отсортировать это, – предложила Руби искренне. Джош когда-то был уборщиком в синагоге, ухаживал за коллекцией религиозных артефактов: мумии лягушек, браслеты из зубов и прочее. Молодёжь это отталкивало. Новый раввин, или «щенок», как называл его Джош, хотел всё убрать. Джош сам поддерживал порядок.

Он поднял песочные часы, щурясь. Перевернул: красный песок потёк вниз. – Видишь этот песок?

– Да, сэр.

– Попробуй угадать, откуда он.

– Без понятия.

– Ад.

Руби хотелось смеяться, но что-то в его голосе пугало.

Джош поставил часы на стол. – Они идут. Надо быть готовым.

Руби посмотрела на Пэм. Та пожала плечами.

– Кто идёт? – спросила Руби.

– Демоны.

– Не снова, – пробурчала Пэм, вынимая окурок из чашки. – Папа, что это?

– Весьма твоя забота.

– Ты знаешь, что курить нельзя.

– Один лёгкий остался.

– Полтора. – Он достал сигарету из кармана пижам. – Кто видел зажигалку?

Пэм вздохнула. – Ладно, я на работу. – Поцеловала его в макушку, забрала сигарету. – Люблю тебя, Папа.

– Только если она будет добра к мне, – буркнул Джош.

Пэм подмигнула Руби и ушла.

Наступила пауза, они молча смотрели в пол. Джош прочистил горло: – Руби, дорогая, вопрос.

– Да, сэр?

– Сколько мне заплатить, чтобы отвезла меня в Атланту?

ДИК

Меня зовут Ричард, но люди звали меня Дик. Я всегда ненавидел, когда меня называли Диком. Тогда мне было пятьдесят два года, и я был злом.

Я пытал людей, убивая их изощрёнными и чудовищными способами, как правило, максимально медленно. Но не это делало меня злом. Зло должно быть выбором .

Уточню: подо мной никогда не кипела скрытая ярость, не было нужды мстить за какие-то мнимые обиды. И у меня не было в прошлом тайных историй о том, как я душил маленьких Шариков или Мурок. Ни приступов паранойи, ни бреда, ни неконтролируемой злобы. У меня было достаточно друзей и несколько неглупых подружек в школе и колледже. Я хочу сказать, что не было никаких признаков, никаких тревожных звоночков, предвещающих психопатическое поведение. Я был слишком ничтожен, чтобы меня даже вызвали к директору, не говоря уже о том, чтобы натворить настоящих бед.

Итак, я не был рождён для этого. Чтобы стать злом, мне пришлось приложить много усилий.

Конечно, мы должны рассмотреть внешние факторы, какие-нибудь травмирующие события, которые могли бы извратить мою способность к сочувствию к собратьям-людям. Знаете, та самая чушь собачья, которой психологи посвящают целые карьеры. Думаю, всем нам легче спится, если мы можем найти логику в нелогичном, хоть какой-то смысл в жестоких, чудовищных актах, совершённых против невинных. Я вырос в семье среднего класса: никогда не получал всего, что хотел, но и не помню, чтобы в чём-то нуждался. Меня не задирали, не травили и не изгоняли в школе… по крайней мере, не больше, чем любого другого ребёнка. Мои родители были всё ещё женаты. Они никогда не били ни меня, ни друг друга. Никакой словесной порки или принудительного стояния на коленях, слёзно молящего Иисуса о прощении.

Нельзя было винить и мою карьеру. До выхода на пенсию я был довольно успешным коммерческим фотографом. Скучное занятие, но это было то, чем я хотел заниматься, или, по крайней мере, так думал. Значит, и тут не было скрытой злобы. Ах да… но есть же мой развод… область, щедро пропитанная бедами. Однако, как бы мне ни хотелось обвинить свою бывшую в чём-то, в чём угодно, единственное, в чём я мог её упрекнуть, – это лёгкая отстранённость, а это не даёт весомой причины для того, чтобы начать пытать и убивать людей. Ничто из этого не даёт. И в этом вся суть.

Я стал злом, потому что выбрал им стать, не потому, что был вынужден. Этот выбор, этот здравый, рациональный выбор, и сделал меня по-настоящему злым.

Тут было нечто большее, чем просто выбор. Это было полное осознание того, что я делаю нечто презренное, порочное и гнусное. И, кажется, это было самой важной частью: не просто осознание, но мой ужас и отвращение . В их приглушённых воплях я слышал нечто большее, чем боль. Я узнавал их абсолютное отчаяние, их знание, что они умрут ужасно и что им придётся пройти через это в одиночку. Я видел то, что лежит под их страхом, – замешательство в их глазах: как такая непостижимая вещь может происходить с ними? Как их безопасный, тёплый мирок с ярко-розовым лаком для ногтей и муссом для волос мог вдруг искривиться в кошмар невыносимой боли и ужаса? Я понимал несправедливость кражи их молодых жизней, которые едва начались. Хочу, чтобы вы знали: это разрывало моё сердце, я чувствовал это до самой своей основы.

Так почему же я выбрал зло?

Это не тайна, не теперь. Это просто. Мучительно ясно. Я заскучал. Скучал по своей карьере, скучал по жене, скучал по своей экономичной машине, по дому с фиксированной ставкой и тридцатилетней ипотекой, по своим друзьям, особенно по друзьям и их бесконечному трёпу о мечтах и амбициях, которые ни во что не превращались; по ежегодным отпускам в Гатлинбурге, на пляже Панама-Сити или в любом другом богом забытом месте, куда жена хотела поехать в тот год; по демократам, по республиканцам, по баптистам, пресвитерианцам и методистам; по поливу и стрижке газона, чтобы не отставать от каждого газона в моём шаблонном микрорайоне; по сексу, по всем девяноста девяти каналам моего кабельного телевидения. По всему. Мне стало смертельно скучно .

И что?

И вот: немного пыток и немного убийств оказались единственным, что я нашёл способным вырвать нудятину из жизни. Вот оно, так просто. Я обнаружил, что этот рациональный выбор зла был тем, что заводило меня. Знать, что нечто настолько гнусно, и сделать это всё равно – это совершенно здравое и рациональное осознание мерзости моих поступков делало переживание таким интенсивным. Оно снова позволяло мне чувствовать себя живым. И пока ты не подержал чью-то жизнь в своих руках, пока перед тобой не дрожали, и ты не решал не только, жить им или умереть, но и то, насколько долгой и ужасной будет эта смерть, – до тех пор ты никогда по-настоящему этого не поймёшь. Это впрыскивание абсолютного всемогущества. Я расхаживал как бог, зная, что любой, кого я увижу, с кем заговорю, у кого куплю продукты, с кем сяду рядом в кино. Любой. Любой. Все они, по сути, были во власти моей милости. Чёрт, я даже не буду осквернять это сравнением с сексом или наркотиками. Чувак, я тебе говорю: это был высший шик, писк моды. Ничто с этим не сравнится. Абсолютно ничто .

Может быть, если бы жена мне изменила, может быть, подсела на таблетки, набрала кучу долгов по кредиткам или подхватила смертельную болезнь – тогда, возможно, в моей жизни было бы достаточно драмы, чтобы сохранить её интересной. Может быть, тогда не было бы изрубленных останков дюжины молодых женщин, разбросанных по водным путям между Бостоном и Майами. Но для «может быть» было слишком поздно. Я нашёл то, что снова сделало жизнь стоящей, то, чего можно ждать, причину, чтобы ещё немного задержаться на этом старом, уставшем куске дерьма под названием планета.

Это называлось зло.

И зло снова звало меня. Словно шёпот, словно муза. Кто будет она на этот раз? Как плохо это будет? Как хорошо это будет?

Меня зовут Ричард, но люди звали меня Дик. Я всегда ненавидел, когда меня называли Диком.

Спальня Руби находилась в подвале дома её матери, и она проснулась от звука стучащих каблуков над головой. Она взглянула на цифровой дисплей часов и застонала. Было восемь утра, воскресенье, и, очевидно, мать всё-таки решила пойти в церковь. Её мать имела привычку ходить туда, только когда чувствовала себя виноватой, и Руби гадала, какую же ужасную вещь она натворила на этой неделе.

Руби услышала мужской голос; это был Эдуардо, бойфренд её матери, технически – её жених, который никогда не пропускал службу. Они должны были пожениться год назад, но мать всё откладывала. У неё была куча отговорок, но Руби знала, что причина в том, что Эдуардо не мог удержаться на работе дольше пары месяцев.

Отец Руби умер, когда ей было восемь, оставив матери полностью выплаченный дом. У Эдуардо не было ничего, кроме пикапа, за который он ещё и платил взносы. Однако он, по его словам, «разрабатывал чертовски толковый бизнес-план», что-то о том, чтобы стать, представьте себе, охотником за головами. Руби знала это и почти всё остальное об их отношениях благодаря частым и очень громким ссорам в спальне над ней. Она также знала и слишком много об их сексуальной жизни: подвал не давал никакого спасения от чрезмерно громких оргазмов её матери. Это была одна из многих причин, по которой Руби выработала привычку спать в наушниках.