Un nuevo municipio para una nueva monarquía.

- -

- 100%

- +

¿Qué es lo que motivaba estos procesos y pleitos de segregaciones? Algunos autores[45] han señalado que no hay una única causa, sino que existen diversos factores para explicar las frecuentes solicitudes de segregación: el crecimiento demográfico; el crecimiento económico; la aparición y consolidación de oligarquías locales; las necesidades financieras de la hacienda real; la existencia de parroquia, entre otros.

Los casos que sostuvo la ciudad de San Felipe con poblaciones de su corregimiento abarcaron diversas casuísticas. Una de las principales pensamos que debe enmarcarse en las necesidades financieras de la monarquía, puesto que los tres municipios que se segregaron de Xàtiva lo hicieron en el relativo y breve espacio de tiempo que va desde 1583 a 1602, años que se corresponden con las quiebras de la hacienda de Felipe II de los años 1557, 1575 y 1579 y que explican el incremento de estos procesos en territorio valenciano en la segunda mitad del siglo XVII. Por lo tanto, las estrecheces monetarias estarían en el fondo del incremento recaudatorio de la monarquía.

4.1 Castelló de la Ribera: segregación y evolución política en el Setecientos

Una nota característica de estos pleitos era lo desabridas que podían llegar a ser las negociaciones entre las partes en cuanto debían iniciar el procedimiento del deslinde del término, entre otras causas, porque el término de Castelló de la Ribera estaba rodeado de tierras de señorío. Nos interesa la parte tocante a Xàtiva,[46] ya que la nueva villa propuso una divisoria que sirviera de límite a ambos términos y que éste lo constituyeran las cumbres de las montañas, y que una tercera parte del término de Xàtiva pasara a Castelló. A todo ello se negó Xàtiva, aduciendo, por una parte, que el privilegio real no especificaba nada de porcentajes y, por otra, que necesitaba las montañas para sus vecinos como zona de pastos de sus ganados. Todavía hubo que esperar al año 1600 para contar con una sentencia, que finalmente fue favorable a los intereses de Castelló, aunque fue apelada por los municipios limítrofes, retrasando todavía más la sentencia definitiva

Sea como fuere, nos interesa una de las partes del privilegio de segregación concedido a esta villa. En el mismo, a pesar de concederse la segregación y erigirla en villa real, se acordaba igualmente que debía contribuir mediante un pago anual a los censos y réditos de Xàtiva.[47] Este pago ascendía para el caso de Castelló a la cantidad de 520 libras, y para l’Olleria y Benigànim, significaba 600 libras.

Se ha citado más arriba que una de las consecuencias de la inicial confusión y consiguientes dificultades en fijar el Corregimiento de San Felipe, fue que los municipios históricamente sujetos a Xàtiva aprovecharon la coyuntura para dejar de abonar los pagos debidos, e intentar desvincularse política y económicamente de quien venían dependiendo tantos años. Este estado de cosas, así como los impagos, se demoraron hasta 1728, en que la concordia aprobada en dicho año estableció que las tres villas segregadas debían continuar con sus pagos, así como satisfacer los atrasos desde 1707,[48] estableciendo igualmente que el resto de villas no reales, es decir, las de señorío y bajo jurisdicción alfonsina[49] también debían pagar los atrasos debidos a la ciudad de San Felipe.

En este contexto es interesante hacer un análisis de la oligarquía local de Castelló de la Ribera, aunque centrado cronológicamente en una época en la que ya ejercían sus cargos en una institución, (primero el Consell foral, y, posteriormente el Ayuntamiento borbónico), relativamente libre de la tutela de Xàtiva, luego San Felipe. Este análisis puede ayudarnos a entender y relacionar el nexo entre las personas que controlan el poder e instituciones, aspecto que desarrollaremos con más amplitud en el análisis del Ayuntamiento de San Felipe. El caso de Castelló de la Ribera es ilustrativo de cómo se llevaba a cabo el ejercicio de ese poder en localidades de distinto ámbito, en este caso una villa real. Y aunque estas localidades no llegaron a tener el grado de complejidad que pudiera tener una ciudad como San Felipe, con un entramado de relaciones políticas y económicas más intrincado y con la presencia de nobles y ciudadanos, sí contó con sectores de población que dominaban la economía del municipio y controlaban sus órganos de gobierno, constituyéndose en una reproducción de oligarquía urbana a menor escala. El modelo de estas localidades puede ayudarnos a entender si esta oligarquía compartía los mismos presupuestos que sus correligionarios de San Felipe. Hemos dicho que Castelló de la Ribera obtuvo privilegio real, concedido por el rey Felipe II, en 1587, para segregarse de Xàtiva, previo pago al monarca de 8.000 ducados.[50] Uno de los protagonistas del proceso que acabó con la separación de Xàtiva fue Pere Calp, procurador y síndico de la universidad de Castelló de la Ribera. Destacamos el nombre, porque uno de los integrantes del primer Consell fue un familiar de Pere Calp, el jurado Bartomeu Calp. Siguiendo la tradición municipal valenciana se formó dicho Consell, nombrándose al justicia, jurados, síndico, el mostassaf o almotacén y el lloctinent, o lugarteniente. Este primer Consell lo integraron:

– Justicia: Francesc Franco.

– Jurados: Joan Daroca, Joan Valentí, Bartomeu Calp y Francesc Monroig.

– Mostassaf o almotacén: Pere Baset.

– Lloctinent o lugarteniente: Francesc Alberic.

Un breve repaso de los integrantes de los consells durante el siglo XVII puede ayudarnos a entender un fenómeno como el de la consolidación de las oligarquías y la permanencia de idénticos linajes, así como ver de qué sectores provenían las personas que controlaban el poder municipal de Castelló de la Ribera. La secuencia de los años 1625, 1693-1695, 1696, y el último Consell de época foral, antes de la Guerra de Sucesión, el de 1704-1707 es esclarecedora respecto de esta tendencia:

– En 1625: Pere Baset, jurat en cap (jurado principal); Pere Carbonell, Miquel Navarro y Ferran Teran, jurados; Cristòfor Carbonell, notario-escribano.

– En 1693-1695: Pau Guill, jurat en cap; Pere Valentí, Joan Pons y Josep Sanchis, jurados; Domingo Oliver, síndico; y Andreu Marco, escribano.

– En 1696: Domingo Franco, jurat en cap; Llorenç Pons, Bartomeu Tormo y Jacint Guzmán, jurados; Pau Guill, síndico; y Andreu Marco, escribano.

Y, sobre todo, resaltamos los integrantes de los últimos consells de Castelló de la Ribera anteriores a la Guerra de Sucesión, previo a transformarse ese Consell en Ayuntamiento:

– En 1706: Domingo Franco, jurat en cap; Vicent Peris, Antoni Bella, jurados; Innocenci Guill, justicia; Vicent Caldes, síndico.

Aparte constatamos la presencia de otros nombres que ejercieron distintos cargos auxiliares, como: Esteve Moragues, acequiero del Tercio; Jaume Thomàs, sobreacequiero; y Pere Faus y Pasqual Sent Andreu, acequiero.

– En 1707: Genís Balaguer, jurat en cap; Domingo Oliver y Josep Sifre, jurados; Innocenci Guill, síndico; Pere Valentí, subsíndico; Bartomeu Franco, mostassaf o almotacén; y Andreu Marco, escribano.

El profesor David Bernabé, que ha estudiado el municipio de Orihuela, ha apuntado que el control o monopolio del poder municipal por parte de un reducido grupo social, en detrimento de la representación popular, es un fenómeno característico del Antiguo Régimen.[51] Normalmente, y en la tradición foral valenciana, los privilegios insaculatorios[52] eran los que regulaban el grado y modo de participación en el poder del gobierno municipal. En los municipios con acusada diferenciación social y con grupos titulados, estos eran los que inveteradamente detentaban el poder. En poblaciones de dimensiones más reducidas y sin títulos, las bolsas de elegibles no se formaron por la adscripción socioestamental de sus integrantes, pero, como seguidamente describiremos, se nutrieron de los estratos superiores de Castelló de la Ribera.

Los nombres citados copan mayoritariamente los cargos públicos de Castelló:

– Pau Guill fue jurado principal (jurat en cap) en 1693-1695 y subsíndico en 1696.

– Pere Valentí fue jurado en 1693-1695 y subsíndico en 1704-1707.

– Innocenci Guill fue subsíndico en 1693-1695, síndico en 1704 y justicia en 1706.

– Josep Sifre fue síndico en 1696 y jurado en 1704.

– Bartomeu Tormo fue jurado en 1696 y mostassaf o almotacén en 17041707.

– Domingo Oliver fue jurado en 1693-1695 y jurado en 1704-1707.

Esta tendencia, referida ya al último tercio del siglo XVII se constata en otras poblaciones, como en la propia Xàtiva, donde los grupos socioestamentales dominantes eran los caballeros y los ciudadanos de mà major (de mano mayor) y de mà menor (de mano menor), a los que se sumaron, también en esta época, los nobles titulados, con lo que la acentuación del carácter nobiliario de los gobiernos locales era evidente. Aunque claro está que para el caso de Castelló de la Ribera no hay que aplicar stricto sensu el concepto de «carácter nobiliario». De la información proveniente del Archivo de Castelló de la Ribera puede deducirse que, sin haber personas o grupos pertenecientes a la pequeña nobleza ni titulados, sí hay ciertos sectores que mantenienen la hegemonía en la institucuión municipal. Encontramos, en una larga secuencia temporal una continuidad bastante acentuada de los mismos linajes: Franco, Carbonell, Sifre o Cifre, Guill, Caldés, Boils, Bella, Oliver, Balaguer, etc.

Estos linajes, destacados miembros de las capas superiores de la población de Castelló de la Ribera, basan su posición acomodada en la propiedad de la tierra o en el arrendamiento de las áreas claves de la vida económica del municipio, como es el abastecimiento de la población o el control de las aguas:

– En 1694, el arrendador de la panadería, del molino de harina, así como del riego nuevo, era Joaquín Pineda.

– El del impuesto de la carne, Bernat Boils.

– El del arrendamiento del derecho de la molienda, Jacint Andreu.

– El de la taverna de l’Om, Bernat Boils.

– El del impuesto de la mercadería, Bernat Balaguer.

– El acequiero de la acequia Escalona era Domingo Oliver.

– El acequiero de la acequia de Argoleges y Mitjans es Antoni Bella.

– El acequiero de la acequia del Tercio, es Nicolau Carbonell.

– El de las acequias de los ejidos, Bernat Boils.

– El guardia de la huerta, Domingo Oliver, en el año de 1700.

Asimismo, hemos de rastrear en otros ámbitos de influencia en el municipio integrantes de estos linajes, como son los nombres de mossèn Bernat Guill, cura de la parroquia en 1700. O Baptista Oliver, doctor en Medicina, registrado también en ese año de 1700. Algunos de los nombres citados arriba no formaron parte de los cargos ejecutivos del Consell, pero no faltaron como integrantes del Consell particular y general de la villa, órgano consultivo compuesto por una treintena de prohombres del municipio.

Llegados al momento del conflicto sucesorio del Setecientos, al igual que en el conjunto de municipios valencianos, Castelló de la Ribera también se vio afectada por la vorágine bélica, y, como otras muchas poblaciones, tuvo que elegir entre los dos pretendientes a la Corona. No entraremos a analizar con detalle los aspectos del conflicto en este municipio, aunque sí diremos que se decantó por el bando austracista, lo que significó un punto de inflexión para la vida política y administrativa de la villa. Esta cuestión nos conduce a una parte interesante del debate existente sobre las fidelidades a uno u otro bando, así como de otro hecho significativo que los investigadores dedicados a este tema han resaltado: el de la profunda división de la sociedad valenciana. Así es, puesto que en una ciudad tan antiborbónica como fue Xàtiva, que padeció hasta las últimas consecuencias las represalias de la nueva dinastía, hoy sabemos que también hubo un buen número de partidarios borbónicos. Incluso el Consell de Xàtiva, en 1705, como sabemos, pagó una suma elevada para sufragar un contingente de tropas para combatir a los austracistas desembarcados en la comarca de la Marina en ese año.[53] Esto puede parecer un razonamiento bastante simple a la luz de las últimas investigaciones, pero de la lectura de los textos de los coetáneos,[54] y de la historiografía romántica del siglo XIX,[55] se deduce que las poblaciones catalogadas de austracistas lo eran al cien por cien. Y esto no es tan evidente. Qué decidió la adscripción a uno u otro bando es una de las preguntas suscitadas. Como en todo conflicto civil, y este lo fue, incidían muchos factores: la existencia de una guarnición militar; el temor a las revueltas populares; las promesas de abolición de derechos feudales; simple gregarismo; fidelidades extremas, etc. No obstante, como arriba se dijo, sabemos que Castelló de la Ribera fue una población mayoritariamente austracista, puesto que así nos lo confirma un documento que refleja un informe sobre la villa:[56]

Podrá agregarse a este Corregimiento de Játiva la villa de Cullera y Castellón de Játiva, porque si bien antes era esta Villa, fue la primera que en aquél tiempo proclamó al Archiduque y estuvo a la protección de D. Juan de Tárrega y otros rebeldes, cometiendo muchos delitos contra los buenos vasallos, haciendo alarde de su infidelidad y así parece justo sean tratados como aldea [...].

Castelló de la Ribera fue una de tantas poblaciones que sufrieron las represalias de los borbónicos. El castigo resultante significó perder su condición de villa real y convertirse en aldea dependiente de Carcaixent. Otra vez más, dependía de terceros. Tendría que esperar nada menos que veintiocho años, concretamente al día 20 de agosto de 1735, para conseguir la: «Reposición y reintegración en el uso de su antiguo Privilegio de Villa, como aquí se expresa».[57] A pesar de ello, del estudio de la documentación municipal cabe deducir que, como en otras localidades, hubo una facción proborbónica, puesto que entre las personas que integran el primer ayuntamiento de Nueva Planta hay dos que formaron parte de los consells forales: Domingo Franco, jurat en cap (jurado principal), en 1696; y Domingo Oliver, jurado en 1704-1707. Ahora formaban parte de la nueva institución de gobierno, pero como alcaldes o regidores.

A diferencia de la ciudad de San Felipe, cuyos primeros momentos administrativos fueron iniciados de facto con los nuevos cargos, según las leyes de Castilla, con el corregidor, alcalde mayor y regidores, aunque con nombramiento de D. Melchor de Macanaz, con el visto bueno del caballero D’Asfeld, y ratificados posteriormente por el monarca, en Castelló de la Ribera, se nombraron cargos que todavía seguían el organigrama y el ordenamiento legal de época foral, ya que consta que jura el cargo de mostassaf (almotacén) Juan Lloret. En octubre de 1707 los órganos de gobierno de Castelló de la Ribera se nombran de la misma manera que en época foral:[58]

– Jurat en cap (jurado principal): Genís Balaguer.

– Jurados: Juan Caldés y Llorenç Pons.

– Síndico: Domingo Oliver.

El día 16 de octubre de 1707 Joaquín Pineda sustituyó a Juan Caldés como jurado y, en esa misma fecha se nombró a los integrantes del Consell particular y general, con cuarenta y nueve integrantes. Entre ellos encontramos los nombres de Sifre, Bella, Guill, Guzmán, Ridaura, Sent Andreu, Morata, etc. Desde luego que ese estado de cosas no siguió así mucho tiempo. Los Decretos de Nueva Planta no dejaban lugar a dudas en cuanto a la abolición de los Fueros tradicionales y ello comportaba la abolición del régimen municipal foral. La medida no dejó de sorprender a los mismos partidarios borbónicos.[59] Se abolieron los cargos forales y se introdujeron los de tradición castellana. En Castelló de la Ribera el primer ayuntamiento borbónico lo integraron las siguientes personas:

– Alcalde: Juan Franco.

– Regidores: Domingo Franco, Vicente Caldés, Miguel Ferrer y Lorenzo Pons.

– Síndico: Domingo Oliver.

– Alguacil: José Fito.

– Escribano: Luis Franco.

Subrayamos una vez más el hecho de la presencia de apellidos que habían sido habituales en época foral: Franco, Caldés, Oliver, etc. El primer de año de actividad del Ayuntamiento borbónico se limitó a formalizar los arrendamientos dependientes del municipio: el horno de la villa se arrienda a Agustín Tomás, por 95 libras; la panadería, a Agustín Peris y Agustín Sifre, por 85 libras; el molino de arroz, a Antonio y Vicente Grau, por 192 libras; el molino harinero, a Antonio Grau, por 33 libras al mes; su fiador era José Sifre; el de la sisa de las mercaderías, a Bernardo Boils y José Tomás, por 60 libras, y el de la molienda a José y Juan Lloret, por 199 libras.

En otra parte hemos indicado que una de las características de los primeros años de fijación del modelo municipal borbónico fueron la indefiniciones, las indecisiones, el incumplimiento de la legalidad o la continuidad del peso de la fuerte tradición foral que aún aplicaban muchos ayuntamientos. Ahora bien, como también se ha señalado, no hay que interpretar de estos hechos ningún ani- mus litigandi respecto de la legalidad vigente, y no debemos albergar dudas de que el ánimo de los consistorios era cumplir esa legalidad. La existencia de gran cantidad de consultas por las constantes dudas que se planteaban, incluso por cuestiones aparentemente nimias, o de protocolo, así lo confirman. Podemos ci- tar que durante una visita de inspección por las autoridades de Carcaixent, de quien dependía Castelló de la Ribera, estas constataron que el alcalde seguía usan- do el tradicional bastón de época foral, y no la preceptiva vara castellana, lo que se consideró un menosprecio a la nueva costumbre impuesta.

Otras cuestiones de mayor calibre mantuvieron constantes las consultas con la Audiencia y la Cámara de Castilla. Algunos de los preceptos estableci- dos por la legislación borbónica se incumplieron sistemáticamente en muchos municipios valencianos, como fueron la prohibición de que en los ayuntamien- tos hubiese grados consanguinidad o el de la duración de los cargos, al menos en los principios del nuevo régimen municipal. También en el caso que anali- zamos de Castelló de la Ribera se incumplieron esos preceptos. Esta fue una de las particularidades del régimen local bajo los Borbones. Y aunque la legisla- ción intentó desde el principio atajar estas situaciones, no siempre se consiguió. En muchos municipios, y no sólo en ciudades corregimentales, como San Feli- pe, se reprodujeron modelos de comportamiento donde los cargos se perpetua- ban dando paso a una oligarquización del poder local.

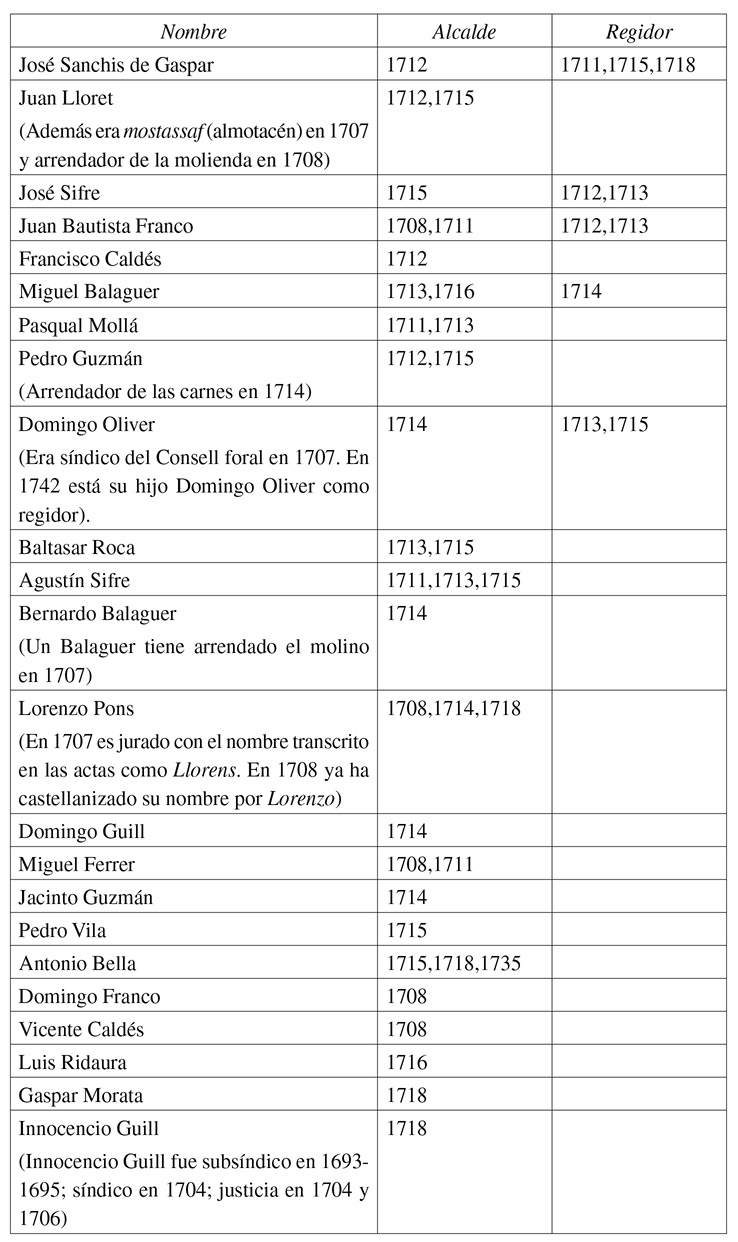

El cuadro que a continuación se desarrolla, referido a Castelló de la Ribe- ra, muestra lo que hasta aquí se ha analizado:[60]

Fuente: Archivo Municipal de Castelló de la Ribera. Elaboración propia.

El sistema de nombramientos de cargos y oficios en el régimen borbónico siguió un procedimiento riguroso y sistemático, excepción hecha de los primeros años, debido a las causas de provisionalidad arriba aludidas. Conocemos bastante bien el procedimiento para el nombramiento de corregidores y regidores en ciudades capitales de corregimiento. El sistema utilizado en otras poblaciones difería en varios aspectos. Para el caso de Castelló de la Ribera durante los primeros años, influyó para este procedimiento el hecho de ser ciudad que tuvo que soportar el castigo de depender orgánicamente de la próxima villa de Carcaixent hasta el año 1735. Por ello, en muchas ocasiones, no podía intervenir en el nombramiento de sus cargos y oficios. Así, el Ayuntamiento de Castelló de la Ribera debía proponer una terna al de Carxaixent, que examinaba a los candidatos, trasladando la propuesta a la Audiencia quien, en última instancia, decidía. Todo y proceder la terna de la villa, no dejaba de ser un procedimiento incómodo para la misma, puesto que no pocas veces presentaba dificultades procedentes de Carcaixent, desde donde se vetaba algún candidato, privando a Castelló de la Ribera de una intervención más decisiva en el nombramiento de sus autoridades. Así ocurrió hasta 1735, cuando se le restituyó el privilegio de villa real. Desde ese momento, el ayuntamiento pudo proponer directamente a la Audiencia y, posteriormente, al Real Acuerdo, sus propios candidatos sin mediación de Carcaixent. Aparte de poder ejercer esta facultad, colocó en la casa consistorial las insignias de la jurisdicción.

Por lo que se refiere a los alcaldes y regidores a partir de la década de los cuarenta hasta la de los noventa del siglo XVIII, puede afirmarse que en Castelló de la Ribera también se cumplía para esta época la característica citada para los ayuntamiento borbónicos de Antiguo Régimen: el control de los empleos municipales por las mismas personas, procedentes, en este caso, de los estratos superiores de la población.

Otros datos confirman esta tendencia; datos procedentes de la documentación económica de la villa y de uno de las fuentes más importantes: el equivalente, del que hablaremos más adelante.[61] En los libros que recogen la información del año 1735[62] aparece la relación de sujetos obligados a contribuir en primera clase, y no son otros que los apellidos que se va sucediendo a lo largo del Setecientos: Carbonell, Franco, Pineda, Caldés, Mollá, Morata, Bella. Eran los rentistas, tejedores, molineros, médicos, abogados, boticarios, etc. que dominan la vida económica del municipio. Alguien hace constar al lado de su nombre una etiqueta de prestigio: «familiar del Santo Oficio». La pertenencia a dicha institución, con las atribuciones propias de policía religiosa, conllevaba, además, una evidente carga de diferenciación social.

La larga vida política del Dr. Francisco Franco Sanchis es prueba irrefutable del dominio de este sector de la población en la vida política de la villa. Nada menos que en seis ocasiones es nombrado alcalde de Castelló de la Ribera: en 1744, 1750, 1755, 1766, 1771 y 1775. Además de regidor en dos ocasiones: 1763 y 1786. Por su parte, José Carbonell es alcalde en 1768 y regidor en tres ocasiones, 1740, 1744 y 1796.[63]

Por tanto, y en acertada observación del profesor Vicent Ribes:[64]

La ausencia de títulos nobiliarios en la villa de Castelló no implicaba, ni mucho menos, que todos su habitantes participaran de un mismo status social. De hecho, las diferencias económicas existentes entre unas familias y otras establecía un código o reglas de comportamiento no escritas y muy estricto que impedía cualquier vínculo igualitario. Y no hablamos sólo de las mismas familias, sino de cierto clima o ambiente, más imperceptible, que impulsaba a los castellonenses a adoptar diferentes actitudes o rols respecto de sus paisanos de acuerdo con ese status [...].

El análisis del municipio de Castelló de la Ribera es ilustrativo de cierto estado de cosas y es instructivo, a nuestro entender, al menos, de dos cuestiones. La primera, respecto de sus relaciones con la capital del corregimiento, San Felipe. Inmediatamente después de finalizado el conflicto sucesorio, adopta la decidida actitud, junto con las otras villa reales segregadas de la antigua Xàtiva, de abandonar sus obligaciones impositivas con la nueva ciudad San Felipe, hasta que por la Concordia de 1728 se ve obligada a seguir abonando a San Felipe la cantidad estipulada más los atrasos debidos. Es decir, una pugna por desembarazarse definitivamente de una molesta tutela que solo le reportaba a Castelló de la Ribera inconvenientes. Sin embargo, San Felipe no dejará de ejercer su presión hasta donde pudiera, para mantener la jurisdicción sobre los pueblos que conforman su corregimiento, aunque, en el caso de Castelló de la Ribera sea por vía económica, aspecto nada desdeñable para la ciudad San Felipe.

Por lo que respecta a la segunda cuestión a que hacíamos referencia, creemos de sumo interés constatar el modo en que se fue constituyendo el municipio borbónico en una población como la que puede representar Castelló de la Ribera. Encontramos una muy parecida casuística en comparación a poblaciones como la que analizamos, la ciudad de San Felipe, a pesar del hecho de no existir entre sus pobladores integrantes títulos nobiliarios, ni poseedores de hidalguías, y que solo aparentemente existía cierto igualitarismo. El seguimiento realizado de las personas que ejercieron los empleos públicos en el ayuntamiento de la población, es ejemplo manifiesto y evidente de que ese igualitarismo no existía. La sucesiva repetición en los documentos de idénticos linajes ejemplifica el control del municipio y la perpetuación en los cargos municipales de las personas que dominaban los sectores claves de la economía de la villa.