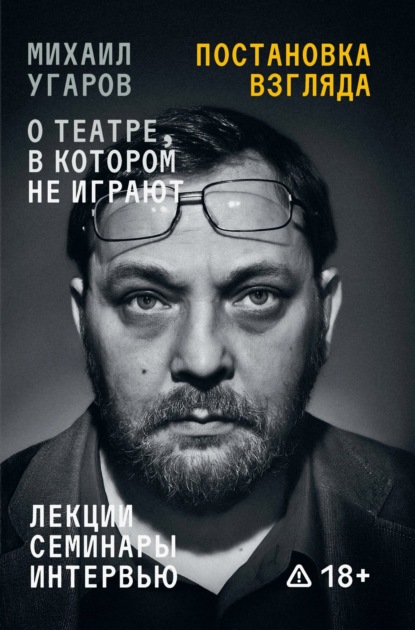

Постановка взгляда. Михаил Угаров о театре, в котором не играют. Лекции, семинары, интервью

- -

- 100%

- +

Я занимаюсь фестивалем «Кинотеатр.doc». У нас два отборщика в прошлом году были – Боря Хлебников и Алена Солнцева, кино- и театральный критик. И с ними была истерика: они сказали: «Нет фильмов, фильмов нет – отечественных документальных». И тогда мы придумали: «А сделаем международный фестиваль». И выехали таким образом. Но это не решение проблемы, потому что главное для нас – российское кино. А сейчас готовится следующий фестиваль, и отборщики понимают, что в этом году складывается фестиваль… мастерской Разбежкиной. Что тоже неправильно, нужно более широкий спектр представлять.

Так вот, постановка взгляда. Что имеется в виду?

Мы занимаемся реальностью. Как и фестиваль «Кинотеатр.doc». У него есть подзаголовок «Действительное кино».

Действительность. Это очень сложное понятие. Словами «действительность», «реальность» можно манипулировать как хочешь. Потому что реальностей много, версий реальности – кому какая выгодна, тот такую и использует. Вы прекрасно знаете, какую реальность нам дает телевизор – обратную реальность. Власти дают свою реальность, эти дают свою реальность, эти – свою. Человек запутывается в этих версиях реальности.

Существует и такая точка зрения. Я занимаюсь «новой драмой», которая тоже занимается реальностью. Сейчас я был на фестивале в Красноярске, и красноярские зрители говорят: «Мы не хотим видеть в театре то, что вокруг нас, мы это видим каждый день».

Наверняка вы сталкивались с этой точкой зрения.

Если разобраться, это крупная ложь. Потому что люди, которые считают, что они каждый день это видят, на самом деле ничего не видят. И тут серьезная проблема. Вот самый обычный человек на улице: он смотрит – и не видит, он слушает – и не слышит. Понятно, что это психологическая защита. «Я защищаюсь от мира, этого я не вижу, этого я не слышу, это не мое, это не мой круг общения, это другой социальный слой, это социальное дно, это социальный верх, мне не туда».

Тем не менее существует реальность, которая… Не знаю, как ее описать… Та реальность, которая интересна. Которая, с одной стороны, вызывает вопрос, изумляет.

Есть точка зрения, что жизнь – плохой драматург. Есть вторая точка зрения: жизнь – лучший драматург. Вы сталкивались и с той, и с другой. Обе неправы, потому что жизнь – вообще не драматург.

Не драматург, а что-то странное. Набоков писал в «Лолите», что случай – великий синхронизатор. Ты шел по этой улице, наткнулся на этого человека, вы полюбили друг друга раз и навсегда. Что случилось? Синхронизатор сработал. Здесь нет драматургии. Но здесь есть какая-то великая загадка, которая нас и волнует. Это и имеется в виду под постановкой взгляда.

Давайте вернемся к нашим предварительным собеседованиям. Там вырисовывалась интересная картина. Вы помните, что почти с каждым из вас мы говорили о драме – была ли у вас в жизни личная драма. Да? И это был совершенно не праздный интерес, это элемент профессии номер один – чувство драмы. Когда ты чувствуешь драму всем существом. Интересно, что человек считает драмой в своей жизни, а что не считает драмой. Иногда со стороны кажется, что уж такая драма происходит, а человек совершенно не чувствует драматизма. А из-за пустяка он вдруг делает что-то. Так вот, наблюдение. Мы спрашивали: «Что случилось?» Как правило, нам рассказывали о расставании с кем-то. Дальше мы узнавали, как это произошло – фактически. Это что было, телефонный звонок? Письмо? СМС? Фактически что это было?

Допустим, нам рассказывали про телефонный звонок. Дальше нас интересовало ваше поведение после совершения события. И вот здесь начинается самое интересное: очень многие не помнят, что они делали. «Мне позвонили и сказали: „Все, до свидания“». Что я дальше делал? Одни люди получают такое известие, и у них, что называется, дальше пелена – они не помнят ничего в сильном эмоциональном состоянии, не фиксируют ничего. Другие люди как раз слишком сильно фиксируются на предметах, обстоятельствах и вещах. И так проявляет себя склонность к режиссуре. К этому нужно стремиться. И нужно бороться с пеленой, поскольку вы вступили в очень практичную профессию.

Что значит помнить вещи? Когда случилось какое-то событие, я навсегда запомнил эту синюю чашку, она мне врезалась в память. Чашка не имеет никакого отношения к этому звонку. Но я навсегда ее помню. И как только я вижу эту синюю чашку, во мне срабатывает ощущение вот этой драмы.

Из многих мы вытаскивали эти физические действия. «Что делала дальше?» – «Курила, плакала на кухне, звонила подруге, легла спать, пошла гулять – не помню, по каким улицам ходила». Это и есть инструмент режиссуры. Вот из таких действий строится ткань кино или спектакля. Это называется «протокол физических действий».

Вот это режиссер должен фиксировать. Когда вы будете работать с актером, ему не надо объяснять, что чувствует его герой. Он не будет спрашивать вас: «А что я чувствую, когда меня бросила любимая девушка?» Актер спросит: «Что я делаю после этого? Я что – разбил телефон об стенку? Или аккуратно положил его и включил музыку?» Через эти вещи передаются эмоциональные состояния, и я как зритель понимаю, что происходит с героем.

Привожу пример. Был знаменитый спектакль БДТ «Пять вечеров», который еще Товстоногов ставил. В пьесе Володина ситуация: героиню бросил любимый человек и она возвращается домой, в пустую квартиру. Что актрисе нужно играть? Режиссер с актрисой вот что решают. Она входит, включает свет, идет на кухню, ставит чайник, зажигает огонь, потом достает бигуди. Накручивает их на волосы, расстилает постель… Но! Все это она делает в пальто. Она забыла снять пальто! Все. У нас полная картина эмоционального состояния. Актрисе не нужно ни страдать напоказ, ни плакать – за нее работает протокол физических действий.

С вами каждую минуту происходят события – хорошие, плохие, трагичные, не трагичные. Обращайте внимание на протокол своих физических действий. Когда кончается шлейф события? Ведь люди могут реагировать на событие годами, а может два часа реакция длиться. Это уже вопрос ритма и темпа восприятия события. Поэтому убирайте пелену с глаз. Избавляйтесь от общих слов, таких как «духовность», «маленький человек» или «человек с большой буквы». Давайте на профессиональном языке разговаривать. Человек – он человек.

У режиссера, тем более режиссера кино, не может быть пелены перед глазами, потому что он работает с визуальностью. У него при выбросе адреналина резкость мира проявляется. Ловите в себе это ощущение и развивайте его. Визуальное восприятие мира разрабатывается, это не то, что кому-то дано, а кому-то не дано. Как и ощущение действия. Кино и театр строятся на действии, процессе. Единицей действия является событие. А режиссер – это организатор событий.

Есть еще одно определение режиссера – «масштабист». Такие были специалисты по картам. Если смотреть шире, масштабист – человек, который заведует масштабами: это – больше, это – меньше, это – громче, это – тише, это – светлее, а это – темнее. Кто это определяет? Режиссер. Решив, с чего начинается история, чем заканчивается, какое событие в фильме будет важным, а какое – проходным, можно решить концепцию кино, его содержание.

Разумеется, если вы снимаете документальное кино, то снимаете кусок реальности, в ней нет ни начала, ни конца. Ведь вы уходите из жизни героя, а он продолжает жить этой жизнью. Значит, только вы определяете, где финал этой истории, где начало. Это вопросы масштабирования.

Еще одну важную тему мы обсуждали на вступительных. Я допытывался у разных людей про их школьную любовь в старших классах. «Была ли она?» «Да, была. Был мальчик». «А где он теперь?» – спрашиваю. Интересно, что почти все точно знают, где он теперь. Говорят: «Второго сына родил». Спрашиваешь: «А вы следите за ним?» Да, следят. Есть «Одноклассники», сейчас проще следить. Через знакомых, круг общения, подруг, приезжая в родной город.

Интересное наблюдение о социальных отношениях, социальном превосходстве. Спрашиваешь: «А вот с ним сейчас хорошо или плохо?» «Плохо. Я в Москве работаю, а он в городе Ачинске в автомастерской». Тут интересно срабатывает эмоциональная любовная месть.

Второй вопрос, который я начал развивать уже на последних собеседованиях. Я женщин спрашивал: «Кто у вас в классе была первая красавица?» И дальше я узнавал судьбу этой первой красавицы. И это тоже была социальная история.

Дальше мы с Разбежкиной, естественно, задавали вопрос: «А могли бы вы снять фильм про свою первую любовь?» Не о том, как я любил тогда, в старших классах. А про сейчас. Поехать в этот город, встретиться с этим человеком. И снимать его. И себя, соответственно. Потому что он-то нам зачем? Нам важны отношения. И здесь начались колебания. Потому что переступить на личную территорию многие люди боятся. Это совершенно понятная боязнь, но для режиссера это никуда не годится. Любая тема, какую бы вы ни взяли, интересна только через вас, и мы на этом настаиваем.

Я помню, одна девушка объясняла, что ее очень волнует судьба пингвинов. Она горячо об этом рассказывала. И тогда следует вопрос: а тебе-то что? Ты пингвин? У тебя бабушка пингвин? Как ты связан эмоционально с пингвинами? Иначе это географический интерес, его избегать необходимо. Телевизионная журналистика на другом принципе строится: вот – событие, а я – никто, я просто извещаю вас о событии, явлении. Для нас присутствие автора внутри того, что вы делаете, обязательно. Присутствие не в детском понимании самовыражения, инсценировки и экранизации своего внутреннего мира.

Так вот, переступать черту личного абсолютно необходимо. Это самое интересное в нашей профессии. Не прямой рассказ про себя – вот что важно понять. Если я кого-нибудь из вас посажу на стул и попрошу рассказать о себе за полтора часа, то мы что-то узнаем про человека. А потом, допустим, я попрошу этого же человека за то же время рассказать, как он ездил в город N. И вы увидите, что во втором случае вы человека узнаете гораздо лучше.

Проблема, с которой вы будете сталкиваться постоянно. Человек на сцене, реальный, не артист. Человек на экране, реальный. Первая реакция у человека: «Нет-нет, не снимайте меня». На самом деле эти слова означают совершенно другое: «Я больше всего на свете хочу, чтобы снимали меня». И чем чем больше он хочет, тем больше он будет отказываться, потому что это естественная преграда, которую он должен переступить.

Вторая вещь, связанная с человеком, – человек обречен на то, чтобы рассказывать все время о себе. В этом и беда, но и счастье драматургическое. Потому что если я буду рассказывать вам про погоду, я все равно буду рассказывать про себя. Про свое восприятие мира. Человек обречен на это.

Дальше. Существует такая вещь, как тайна. Это большая структурная единица в драматургии. Тайна человека. Неважно, маленькая, большая. Она есть у каждого. И в каждом два желания борются. С одной стороны, человек умрет, если кто-то узнает эту тайну. С другой стороны, он все время совершает шаги, чтобы выдать эту тайну. Причем тайна не обязательно постыдная или страшная. Тайны бывают самые-самые глупые и невинные. На этих вещах все и строится.

Тогда возникает вопрос: кто такой режиссер в этой ситуации? Как эту тайну из человека вынуть? Что сделать, чтоб человек рассказал про себя? Не через прямой синхрон – во время учебы запрещается просто посадить человека перед нами или перед камерой, чтобы он рассказывал про себя. А как иначе?

Можно через наблюдение за тем, как он живет, разговаривает с другими людьми, пьет чай. В фильме «Баржа» Миши Колчина практически нет текста. Есть только протокол физических действий: герой пьет чай, лежит, моется, ходит – при этом про человека все понятно. У Миши были сняты длинные синхроны, бесконечные. Этот дядя Миша все время говорил, говорил, говорил, говорил… И все это ушло в корзину, потому что речи – это порожняк по отношению к тому, как он живет, что он делает и как он существует.

Итак, встает вопрос открытости. Первым делом вашей открытости. Здесь не общество эксгибиционистов, но придется открываться. Если ты вступаешь в эту профессию, ты косвенно будешь все равно все время говорить про себя, и от твоего мастерства зависит, проболтаешься ты полностью либо сохранишь манящую тайну тебя-режиссера.

И мы начнем мой курс с такой темы, как работа с материалом. Материал – широкое поле. Первым делом это будут ваши истории, с ними мы и будем работать. Тут важно первым делом договориться. У человека существует набор историй, которые он часто использует. Мы в «Театре.doc» такие истории называем «караоке». У каждого человека есть «караоке». Он всегда в компании рассказывает историю, допустим, как я однажды напился и попал в милицию. Эта история имеет страшный успех. В ней уже до фразы все отработано, это реприза – все хохочут, автор доволен. Для нас «караоке» не представляет интереса. Это очень опосредованная история, мы ловим непосредственную речь – ту, что рождается в момент говорения.

Принцип истории, которая нас интересует и которую вы будете находить в себе, а потом будете пытаться достать у реальных людей, он в чем? Мы в работе используем такую формулировку: «Еще вчера я не мог никому это рассказать, но сегодня, пожалуй, уже смогу». Это и есть принцип. Многие вещи в жизни произошли и произошли. Я переживаю, что они произошли со мной, но я никогда никому не рассказывал. А когда вдруг рассказываешь такую историю, происходит очень странный процесс – ты эту историю для себя оформляешь. А может быть, даже закрываешь. И наступает момент успокоения от того, что ты ее в слова перевел. И как бы отдал ее миру.

Такие вещи всегда очень интересно слушать, интересно присутствовать при этом: человек взял и рассказал нечто здесь и сейчас. Такие ситуации являются предметом нашего интереса.

И у ваших героев тоже же заготовлены истории про жизнь. И формат они очень хорошо понимают. Каждая бабушка на улице знает, как вести себя и что говорить, если к ней на улице телевидение подойдет с микрофоном. Она видела сто бабушек в телевизоре, поэтому она четко работает в формате «старуха». Нам этот формат неинтересен, потому что он ничего не дает нового. Интересно этот формат ломать. Как – это отдельная тема.

Но все же скажу немного о технике постановки в тупик. Допустим, рабочих на заводе ребята снимали для одного нашего проекта. Они часами должны были снимать, пока мастер цеха пересказывал все достижения, всю историю цеха, про всех ветеранов, все династии – это надо было переждать. Ребята снимали, а человек выполнял формат. Дальше этот человек уставал смертельно, переставал замечать камеру – и тут начиналось интересное.

Конечно, можно снимать трое суток, намеренно утомляя героя, чтобы в какой-то момент он стал настоящим. Потратить трое суток и все свои силы. А можно использовать технику постановки в тупик.

Примитивный пример. У вас звонит телефон. Вы берете трубку и говорите: «А можно Лешу?» Понимаете, да? Вам звонят, а вы первым говорите. И на том конце повисает страшная пауза.

Саша Родионов, один из лучших сценаристов, собирал материал в Перми на заводе «Мотовилихинский рабочий». Саша очень вежливый человек, но жестко ломает формат. Был комический случай, который теперь все пересказывают: один рабочий часами говорил о сталелитейном процессе, Саша его слушал очень вежливо, снимал, слушал, потом спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а вы часто охуеваете?» И все. Человек не понимает – он ослышался? Он выбит из формата. И тогда можно другие вопросы двигать. Человек любит находиться в этом формате, потому что там безопасно, форматом он защищен. Это же страшно – человек с камерой, от него нужна защита.

Теперь про открытость и храбрость. Режиссура – профессия храбрых. Помимо художественных вопросов режиссер решает организационные вопросы. Тяжелые. Особенно когда работает в группе. Особенно когда группа большая. Режиссер – человек, который принимает решения. Для этого нужна храбрость.

Мой опыт показывает, что важно принимать решения – и неважно, какие именно. Когда ты находишься в оторопи от того, что происходит, когда ты не понимаешь, что делать дальше, – группа ловит это моментально. И начинается массовая истерика. Опыт показывает, что в этот момент нужно принять решение – и неважно, какое. Даже ложное, ты потом его исправишь. Но ты должен его принять. Потому что вся группа движется за тобой.

Если вы работаете без группы – вы и режиссер, и звукорежиссер, и оператор. Вы тоже часто будете в оторопи. И нужно будет принимать решения.

С самого начала нужно понять и договориться, что состояние оторопи, состояние тупика – это наше стационарное состояние. Его нельзя бояться, впадать в истерику. Это нормальное состояние режиссера, к нему нужно спокойно относиться.

Спокойно – не значит, что можно плюнуть на все. Надо проходить тупики без истерики. И только вы один тупик разрешите – тут же уткнетесь в другой. Поэтому надо себе объяснить, что это такая специфика профессии. Условие работы. Это как в шахте нет солнца у шахтеров.

Так вот о храбрости и открытости. Я не призываю вас к безумствам, тем не менее есть требования профессии.

Вот что Разбежкина рассказывает про «зону змеи», в коротком пересказе. У змеи есть зона, на которую к ней нельзя приближаться. На сантиметр ближе – и она тебя укусит. На сантиметр дальше – она на тебя не бросится. У каждого человека есть зона интимности. Я, например, не могу, когда люди ко мне близко подходят, чтобы поговорить. Все! Я не понимаю, что человек говорит, – у меня истерика оттого, что он слишком близко. Это моя «зона змеи».

Так вот. Человечески у вас «зона змеи» может быть любой. Но профессионально вы должны ее сокращать и работать над этим постоянно. В жизни можно быть закрытым человеком, не очень склонным разговаривать о личном. Но когда вступаешь в профессию – тут уж будь любезен соответствовать.

Допустим, вам дают такое задание: снять сцену в бане. Пойти в обычную баню с камерой и снять сцену, как люди моются. Давайте посмотрим, какие задачи встают перед вами. Первая задача – самому раздеться догола. Раздеться, при этом камеру оставить. Представьте: ты входишь голый с камерой к людям. И должен еще каким-то образом вступить с ними в контакт. Ты должен объяснить, почему ты снимаешь, для чего, куда этот материал пойдет. И сделать так, чтобы они не прикрывались шайками и мочалками, а мылись как обычно моются.

Это утрированный пример. Но даже в обычном разговоре за чаем есть момент, когда человек внутренне одетый с тобой разговаривает. По аналогии с баней, ты должен раздеться первый – тогда другой человек двинется навстречу к тебе. Возможно, двинется.

Персонаж и человек. Мы будем много об этом говорить. Великая школа для режиссера, тем более документалиста – это метро. Там совершенно потрясающий эффект можно наблюдать, и вы его видели. Когда человек в метро подходит к черному стеклу, что он делает с лицом? Это фантастика. Люди будут делать это и перед вашей камерой. И это надо либо переждать, либо сбить.

Очень важен для этой профессии взгляд, задающий вопросы. Все время, каждую минуту. В метро вопросов море возникает. По любому поводу. Интересно людей, самые мелкие вещи рассматривать и придумывать драматургию. Почему на ней такая кофточка? Почему у молодого человека белоснежные кроссовки, а все остальное – ужас. Кольца, перстни, серьги интересно рассматривать. Почему у этого человека такие украшения? Сумочки у женщин – очень интересная история. Моя любимая история про писателя Бабеля. В 20-е годы он шел по Тверскому бульвару за какой-то женщиной. И он шел, шел за ней, шел. Женщина это поняла, поворачивается к нему и говорит: «Я сейчас милицию позову, вы за мной идете уже четыре квартала». Он к ней подходит, говорит: «Я вот… Хотите, я вам денег дам?» «Мне не нужно денег, что вы от меня хотите?!» Он: «Пожалуйста, покажите, что у вас в сумочке». И она вытряхнула сумочку на скамейку, он перебрал все предметы, сказал: «Спасибо большое». И ушел.

Гениальная история. Вот это действительно писатель, понимаете? Он не мог жить, пока не узнает, что у нее в сумочке.

Такими наблюдениями можно заниматься в метро. Во-первых, сокращается время поездки. Но еще и очень интересный вопрос: что в сумочке у этой девушки? Там должна быть неожиданная вещь. Всегда есть вещь, которая вообще непонятно как там очутилась.

С метро связано и актерское упражнение. Об этом мы тоже будем много говорить. В «Театре.doc» есть знаменитый актерский этюд про метро. Два ряда стульев, 12–15 актеров садятся друг напротив друга и «едут в метро». Здесь начинаются ужасы актерской школы. Актеров учат, что надо найти событие, надо найти действие. И вот сидит актер, и вдруг смотрит на какую-то сумку и представляет, что там взрывчатка – это едет шахид. Начинается сочинение сюжета. Второй актер начинает с девушкой переглядываться. Актриса радуется. Ей тоже очень неуютно, ей нечем заняться. Вдруг она понимает: о, сюжет наклюнулся! И начинает включаться.

Потом ты актерам говоришь, что нет, дорогие, события здесь нет. Нет террориста, никто не умирает от сердечного приступа, никто ни с кем не заводит роман – это обычная поездка.

Этот этюд надо делать очень долго. Часов шесть. Тогда наступает самое интересное. Актеры устают смертельно. Их охватывает безразличие. В таком состоянии человек уходит в себя. И начинается интересное: интересные лица, глаза. Полная правда.

Что еще важно сказать в самом начале. Режиссер – существо не одиночное. Даже если ты документалист – сам снимаешь, монтируешь, сам себе продюсер, все на свете сам – ты все равно не можешь существовать в вакууме. Все равно есть другой режиссер, есть кинопроцесс, есть театральный процесс, есть процесс в культуре, который происходит, есть фестивальный процесс, за которым ты следишь. Вообще судьбу режиссера решает не столько он сам, сколько люди вокруг него, его близкие. То, что в психологии называется «референтный круг». Ваши референты. Как правило, это муж, жена, бойфренд, друзья, подруги, еще четыре-шесть человек, которые разделяют вашу судьбу. Им первым вы показываете свой материал, с ними вы советуетесь. Как ни странно, этот круг стоит собирать. Чем сильнее этот ваш референтный круг, тем сильнее вы как творческая единица. Потому что если показывать материал старым добрым друзьям, они на все будут говорить: «Гениально! Потрясающе! Это просто..!» Но это не совсем то, что вам нужно. Конечно, нужно одобрение от ближнего круга, но нужно и импульс для движения вперед получать. Поэтому отнеситесь к этому внимательно. Я об этом говорю, потому что это, как ни странно, элемент профессии. На моей памяти было много примеров писательских, драматургических, актерских, когда талантливого человека губил человек, который был рядом. Губил только потому, что между ними не происходило взаимного движения вперед.

Вы должны понять: если вы будете серьезно заниматься этой профессией, то беда вашим близким. Если вы режиссер, то проблемы в семье – как с алкоголиком: та же занятость по времени, то же рвение к этому делу. И рядом с вами будет человек, который либо будет это переносить, либо не переносить, либо помогать, либо препятствовать. Этот круг очень-очень важен.

Про это страшный рассказ у меня есть. Писательский поселок, и одна старушка, у которой муж давно умер, все время издает его книжку. Вот она пришла ко мне, мы с ней долго разговаривали, и вдруг она говорит: «Поймите, не важно, какая ты жена писателя. Важно, какая ты вдова писателя». В тот момент мне стало страшно.

Упражнение: «Двенадцать предметов»

Угаров: А теперь задание. Мы сейчас сделаем перерыв на 15 минут. За это время вы должны написать список: двенадцать предметов, действий, двенадцать чего хотите. Список из двенадцати пунктов. Советую писать простые вещи. Не писать абстрактные понятия вроде «мировоззрение» и «счастье».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Минюст РФ признал Ивана Вырыпаева иностранным агентом.

2

Леман Х.-Т. Постдраматический театр / Пер. с нем. Н. Исаева; предисл. А. Васильева. М., 2013.

3

Здесь и далее – фрагменты личного дневника Михаила Угарова. Цитируется по электронной версии, находящейся в личном архиве семьи.

4

Фонд Сороса в 2015 году признан Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией в России.

5

Минюст РФ внес Илью Яшина в список физических лиц – «иностранных агентов»