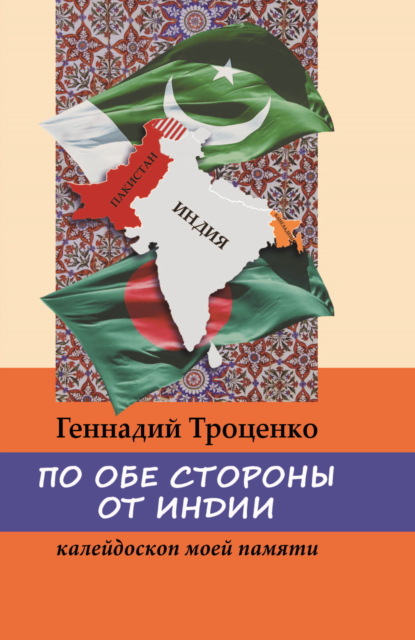

По обе стороны от Индии. Калейдоскоп моей памяти

- -

- 100%

- +

В памяти осталось еще одно обстоятельство нашей жизни в Андреевке. Дом, где мы жили, как я уже отмечал, находился на окраине деревни и рядом с сельской дорогой. По другую сторону дороги, примерно в 150 метрах от нас, располагалось небольшое чеченское поселение. Оно представляло из себя несколько наскоро сделанных жилых строений, больше похожих на загоны для скота, но под крышей. Могу предположить, что там жили полтора-два десятка людей. Поселение было обособлено от деревни не только своим расположением, но и, как я мог слышать по каким-то репликам взрослых, по своей социальной жизни. Вынес я также ощущение того, что отношение коренных сельчан к неожиданно появившимся несколькими годами ранее соседям было настороженно-любопытствующим. Помню, как в какой-то момент, слыша доносившийся из поселения в течение нескольких дней подвывающий женский плач, взрослые говорили о факте кражи чеченцами у соплеменников в другой деревне молодой женщины для одного из своих мужчин. Соседство с представителями Кавказа в известной степени затронуло и меня. Было это так. Родители купили мне трехколесный велосипед, что в ту пору было большой редкостью, тем более в деревне. Несколько раз этот велосипед похищал у меня чеченский мальчуган по возрасту чуть постарше меня.

Начало 1953 года запомнилось мне тем, как односельчане реагировали на смерть Сталина. Деревня хотя и не была большой, тем не менее в ее центре, рядом с магазином, где работала мама, стояла трехметровая статуя вождя в полный рост. Разумеется, я еще не понимал, что это была за личность. Когда же «вождь народов» умер в начале марта 1953 года, то по деревне, где еще стояла зима со снегом и ослепительным солнцем, на многих домах появились большие красные флаги с черными лентами, по радио играла траурная музыка, а люди в моем окружении были в самом деле взволнованы и опечалены, задаваясь вопросом, что же будет дальше.

Не знаю, была ли какая-то отдаленная связь между этим событием и тем, что летом 1953 года наша семья по инициативе отца решила покинуть деревню и переехать в областной центр, т. е. в находившийся от Андреевки на расстоянии примерно 70 километров город Актюбинск. Думаю, все же более вероятной причиной нашего переезда было то, что у отца в силу его характера появилось желание сменить образ жизни, тем более что в городе у него было много фронтовых товарищей.

В деревню Андреевку я впоследствии неоднократно приезжал во время школьных летних каникул. Навещал я свою, по существу, «малую родину» с большим желанием, так как здесь я чувствовал почти полную свободу и было много, как мне казалось, всегда готовых видеть меня родственников по материнской линии – не только старшее поколение, в частности дед и бабка, а также двое дядей и тетка, но и немалое число двоюродных братьев и сестер. Дяди и тетка принимали меня, в общем, радушно и гостеприимно, тем более что мама с лихвой возмещала им все расходы по моему пребыванию. Напрягало лишь одно обстоятельство. Между представителями старшего поколения родственников по нарастающей происходили какие-то разногласия и трения, в том числе по вопросу дележа скудного родительского наследства и обязанностей по заботе о родителях, т. е. о моих деде и бабке Остапенко. В связи с моими заездами на побывку они ревностно отслеживали, к кому первому из них я зашел по приезде и остался на постой. Чаще других я останавливался у дядьки Павла, в том числе и потому, что его сын и мой двоюродный брат был близок мне по возрасту.

Время в деревне проходило беззаботно и весело. Со своими двоюродными братьями и несколькими деревенскими друзьями мы бродили по соседним возвышенностям и лескам, собирали ягоды и съедобные травы, купались в местной речушке Тарантул, а также спортивного интереса ради разоряли птичьи гнезда и истребляли степных сусликов. Здесь же старший двоюродный брат (сын тети Маруси) научил меня езде на мотоцикле. Пребывание в деревне давало также и такую возможность, как поедание с грядки плодов и ягод нового урожая… Но все это будет несколько позже, а пока же наша семья нацелилась на переезд в город.

Жизнь в городе. Семейные неурядицы

Переезд в Актюбинск (ныне Актобе), а точнее в Жилой городок (в обиходе – Жилгородок) – возникшее в годы Великой Отечественной войны городское поселение при Актюбинском заводе ферросплавов (АЗФ), – запомнился мне так: мы с бабой Анютой едем в кузове грузовика, где поместился весь небогатый скарб нашей семьи, в том числе родительская железная кровать, бабушкин сундук да пара деревянных лавок и стол. Отец, насколько помню, был слегка навеселе и сидел в кабине с шофером. Мама, похоже, приехала в город чуть позже.

Жилгородок являлся обособленной частью Актюбинска и находился от него примерно на расстоянии 5–6 километров. Он состоял как из сотни-полутора домов частной застройки, так и из нескольких десятков одно- и двухэтажных строений городского типа, в том числе построенных во время Великой Отечественной войны пленными, лагерь которых находился недалеко от поселения. Особенностью Жилгородка было и то, что находившийся в паре километров от него АЗФ через свои гигантские конусообразные трубы при соответствующем направлении ветра часто накрывал поселение густым и едким дымом. Позднее, уже в начале 60-х годов, рядом с АЗФ был построен и крупный химический комбинат, который также выбрасывал в окружающую среду свои отходы. В ту пору насчет экологии власти особо не заморачивались.

В Жилгородке мы поселились в одной из примерно 16 комнат типового деревянного барака. Отец, опять же, как понимаю, благодаря фронтовым товарищам получил некую административную должность в районном домоуправлении, а мама стала работать в местном магазине универсального профиля. Кратко опишу наше житье в бараке. Прежде всего следует сказать, что этот вариант коммунального проживания в отличие от двух других типовых многоквартирных домов, построенных в Жилгородке, был рассчитан в основном на неприхотливых или «транзитных» жильцов. В том районе Жилгородка, где мы поселились, примерно два десятка деревянных бараков соседствовали с домами частной застройки, а также приблизительно с таким же числом типовых одноэтажных деревянных домов на четыре квартиры и двухэтажными блочными домами на восемь квартир. Контингент жильцов как нашего, так и соседних бараков был довольно пестрым. Здесь были не только и не столько такие, как мы, выходцы из близлежащих деревень, но большей частью переселившиеся по соображениям трудоустройства из других республик и областей Советского Союза. Помимо этого какая-то часть жильцов была представлена принудительно переселенными – в основном уже в послевоенное время – из Прибалтики, Кавказа, Крыма и Дальнего Востока, а также теми, кто освободился из мест лишения свободы и не имел права на возвращение в центральные районы Советского Союза. Особым комфортом барак не отличался. Хотя номинально в нем было отдельное помещение для общей кухни, а также туалет (один!), жильцы первое использовали практически лишь для того, чтобы из водопровода набирать воду (была только холодная), а вторым вообще не пользовались, так как туалет постоянно был неисправен, а потому естественную нужду справляли в деревянной кабинке во дворе.

Предоставленная в наше распоряжение комната по площади была примерно 15 квадратных метров. В ней мы и разместили свой привезенный из деревни скарб, включая и упоминавшийся выше бабушкин сундук, в котором помимо каких-то предметов одежды были и ее неиспользованные сбережения по жизни: несколько казначейских билетов разного достоинства и разного времени («николаевки», «керенки» и банкноты уже советского периода вплоть до денежной реформы 1947 года). Других, сколько помню, значимых элементов мебели не было, не считая того, что у нас с бабой Анютой тоже появилась кровать, а у стены стоял небольшой стол, на котором располагалась изготовленная кустарным способом одноконфорочная электроплита с оголенной спиралью. В комнате у двери был еще небольшой встроенный шкаф до потолка, а под деревянным полом – отрытый предыдущими жильцами погреб, где можно было хранить скоропортящийся провиант (о холодильниках народ в то время в массе своей даже не знал). На стене над столом висела небольшая скатерка-вышивка с изображением цветов и надписью “Guten Morgen!”. Она представляла собой один из немногих «трофеев», привезенных отцом из Германии.

Что же касается обитателей этого жилья, то в нем находились не только мои родители и мы с бабой Анютой, но и проживавший у нас некоторое время перед призывом в армию двоюродный брат отца Виктор Артюхов (сын жившего в Новоуральске брата бабы Анюты). Но это еще не все! Помимо небогатого скарба из деревни в город была привезена и наша корова, размещавшаяся в одном из отсеков шлаконаливного коммунального сарая недалеко от барака. Когда зимой корова отелилась, то по соображениям сохранности (в сарае было холодно) теленок некоторое время тоже находился в нашем жилище. Думаю, сейчас даже трудно представить, как на 15 квадратных метрах размещались пятеро человек и совсем не малогабаритное животное. А тогда все это было, можно сказать, в порядке вещей, и, насколько помню, никто из живущих в таких условиях особо не комплексовал, а что касается меня лично, то я даже был рад, что у меня есть такой «друг», с которым могу бодаться. И вот в этом жилище протекала примерно два года наша жизнь.

Для меня жизнь приобрела новые измерения. В сравнении с деревней здесь было людно, и если в Андреевке у меня была пара-тройка приятелей-сверстников, с кем я иногда общался, то в городе таковых было много больше, притом что это была детвора не только из нашего барака, но и из соседних. Другим новым обстоятельством жизни в городе было то, что здесь все говорили на русском и почти никто – на украинском, который на тот момент был для меня практически единственным языком общения. Из-за этого нюанса я тут же получил от сверстников прозвище «хохол», которое сохранялось за мной до того, как я пошел в школу. Освоение русского языка происходило ненавязчиво как в процессе общения с дворовой детворой, так и за счет эпизодического чтения мне родителями (они, сколько помню, говорили в основном на русском даже тогда, когда мы жили в деревне, – должно быть, это было следствие пребывания на фронте) русских народных сказок, а также некоторых сказок А. С. Пушкина, в частности «Песни о вещем Олеге» и «Руслана и Людмилы». Одним словом, изучение русского языка шло в том числе с учетом предстоящей учебы в школе, но без фанатизма. Помню, как-то я был с родителями в гостях у также живших в городе родственников второй очереди, и отец, желая продемонстрировать, каких успехов я достиг в освоении русского языка, попросил меня назвать ряд букв из алфавита с подсказками в картинках. Когда я дошел до буквы Ц, то уверенно сказал «курча». Все рассмеялись.

Развлечений у детворы из бараков было немного: тусовались по коридорам и углам нашего общего дома, а также во дворе, пускали мыльные пузыри и бумажные самолетики, изредка ходили, главным образом со взрослыми, на протекавшую примерно в 3 километрах от Жилгородка реку Илек. Большое оживление происходило в наших рядах в двух случаях. Первый из них был тогда, когда в наш общий двор въезжала запряженная лошадью повозка, управлявшаяся китайцем-старьевщиком, который возвещал о своем прибытии криками «Тяпка, кося», что, по идее, должно было означать «тряпки и кости», в обмен на которые он давал глиняные свистульки, надувные цветные шарики, пистолетики с пистонами, рыболовные крючки, нитки-мулине, сахарные петушки на палочке и что-то еще такое же нехитрое, но вполне привлекательное для детворы и части взрослых. Другим поводом для радости был периодический завоз эскимо в буфет в соседнем бараке, где находилось училище для курсантов стоявшей в городе военно-воздушной части. Видимо, по этой причине я до сих пор из всех видов мороженого предпочитаю именно эскимо.

В сентябре 1954 года я пошел в школу, которая находилась примерно в 100 метрах от дома в таком же бараке, где жили мы. Каких-то особых эмоций, тем более положительных, от этого значимого для каждого ребенка события моя память не сохранила. У меня началась трудовая жизнь. Все шло в общем нормально, но без каких-то особых успехов.

Наша жизнь в городе более или менее наладилась, и все бы неплохо, если бы не одно обстоятельство. Отец стал больше припадать к спиртному, чему способствовало в том числе то, что здесь, в городе, у него было несколько фронтовых товарищей, с которыми происходили частые встречи-воспоминания. Несколько раз отец брал меня на такие посиделки, которые устраивались в том числе в находящейся недалеко от дома и в том же строении, что и мамин магазин, «закусочной», где алкоголь продавали в разлив. Сколько помню, посиделки проходили хотя и шумно, но в целом в рамках определенного порядка, чего нельзя было сказать об их продолжении дома. Мама выражала недовольство увлечением отца, на что он бурно реагировал. Такое положение дел создавало тягостную атмосферу в семье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.