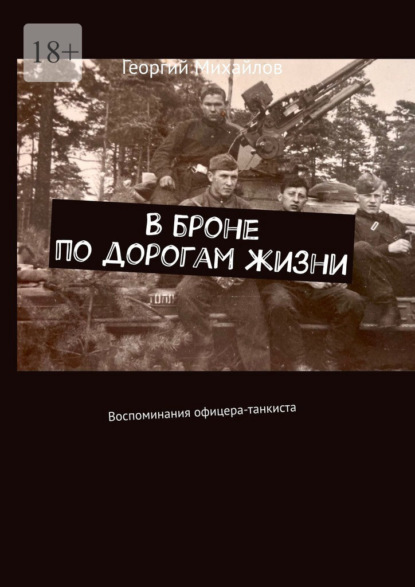

В броне по дорогам жизни. Воспоминания офицера-танкиста

- -

- 100%

- +

Февраль кончился, март 1943-го начался. Вернулись соседи по дому. Через несколько дней наш хлебозавод попробовал испечь хлеб. Сосед-прокурор – всё-таки какая-то власть – получил немного хлеба первых выпечек. Принёс поделиться с нами кусочком. Серый, грубый с торчащими зерновыми устюками, несоленый. Но всё же хлеб. Наш русский ржаной хлеб! Хлебозавод один из первых начал работать. Город стал подниматься. Наступила весна. Жизнь налаживалась, хотя для мирных, спокойных дней было ещё далеко. По радио, прерывая передачи, тревожным голосом диктор говорил: «Внимание! Внимание! Воздушная тревога! Воздушная тревога!». Мы должны были выходить из дома и идти в наше домашнее убежище. Во дворе напротив входной двери в квартиру метрах в десяти, среди фруктовых деревьев дедушка вырыл окоп, длинный и в высоту, чтобы все мы могли там свободно разместиться в полный рост. Сверху эту траншею он закрыл досками, скорее всего прикрыл, чем мог, и засыпал землёй. Вход снаружи тоже прикрывался деревянной крышкой.

При налёте немецких самолётов дед вёл наблюдение за «воздушной обстановкой», готовый в опасный момент спрятаться в траншее, закрыв за собой крышку. В конце этого окопа дедушка сделал в земле небольшой уступ и положил на него старые ненужные тряпки. Это место было для старшей тёти Ани, которая тогда родила второго ребёнка, Сашу. Это уже было в летний период.

За все налёты ни одна бомба на нашу улицу ни разу не упала. В местах подлета немецкой авиации к окраинам города были установлены зенитные установки, которые обеспечивали далеко не прицельный сброс бомб немецкими лётчиками на объекты города. Как-то после одного налёта и стрельбы наших зениток на пороге дома нашего оказался осколок от снаряда. Весь в зазубринах, от высокой температуры фиолетовой окраски, размером со всю дедову ладонь. От этих налетов в разных местах города, насколько мне известно, три дома все же были разрушены. Значительное число воронок от бомб было на пустом месте, особенно ближе к хлебозаводу. Воронки диаметром метров до 6—7 и глубиной свыше роста человека. На нашу радость и счастье немецкие лётчики были мазилы. Хлебозавод ни разу не пострадал. А вот спустя много лет моя жена Нина рассказывала, что во время одной из бомбёжек во двор их дома упала зажигательная бомб, и они как раз были во дворе. И эти зажигалки не раз сбрасывались в районе домов по их улице.

К лету я подрос, и бабушка с мамой доверяли мне встретить на окраине города вечером возвращающееся из дневного выгона стадо и привести домой нашу козу Милку. Путь мой проходил недалеко от хлебозавода, и я видел свежие появившимися воронки после «фрицевских» налётов. Там же находились на определённом расстоянии друг друга две или три зенитные установки. Зенитчиками были девушки. И эти смелые девчонки под бомбёжкой вели огонь по немецким самолётам! Однажды, идя к стаду за козой, я увидел, как командир одной зенитной установки, тоже молодая девушка, ведёт учебно-боевую тренировку со своим боевым расчётам. Командовала таким волевым голосом!

– К бою! Самолёт противника…!

Я тогда ещё не понимал, какие она подавала команды. Зенитчицы носились молниеносно, только мелькали их зелёные хлопчатые юбки и сапоги. Наводчица крутит подьемный, поворотный механизм – ствол зенитки «летит» кверху, в сторону и т. д. Я, мальчишка, остановился, завороженный их действиями. Вот это да! Молодые девчонки, а сколько дерзости и умения работать с механизмами боевого вооружения, абсолютно не предназначенного для женщин. Вот такие были наши девушки в те жесткие военные времена!

Если не считать самые лучшие события, связанные с освобождением нашего города, то все последующие не столь впечатляющие, начиная с весны 1943-го года и частично 1944-го года, не особенно запомнились, но есть всё же что рассказать – описать. Нельзя не передать о житейско-бытовых особенностях жизни наших людей, единение их, терпении, понимании и причем всё это в состоянии физического и душевного подъема, радости общего подъема и людей, и страны.

С продвижением наших войск на запад теперь постояльцами в квартирах жителей стали наши военнослужащие. То по одному, офицеры, или небольшой группой военные «младших категорий».

Как-то подъехал военный автобус «Красный крест». Как проходил разговор дедушки и бабушки с военными врачами, я не знаю. Через некоторое время дед перепилил продольные жерди забора в двух местах, и метра четыре перепиленной части забора отнесли в сторонку, чтобы автобус мог с улицы въехать в наш садик между деревьями. Скорее всего это было сделано для частичной маскировки от немецких самолётов.

Как-то летним днём к нам попросилась на квартиру передохнуть очень большая группа наших солдат. Человек десять. Уставшие, запылённые. Бабушка говорит: «Да где же я вас размещу?». Очевидно, кто-то из старших в этой группы, ответил: «Да мы ненадолго, нам только поспать, хоть на полу».

Бабуля разрешила. Мебели тогда в квартирах было мало, зал полупустой. Когда через некоторое время я тихо подошел к двери большой комнаты, то увидел: солдаты, разместившись на деревянном полу головами к стенкам, спали крепким сном и далеко не блаженно-тихим. Очевидно, прошедшие дни и ночи для них были далеко нелёгкими.

Запомнились события, связанные с оказанием помощи нашей стране странами антигитлеровской коалиции. Для жителей городов (тут я исхожу из того, что касалось и относилась к семье бабушки и дедушки) это сказалось в получении некоторых продуктов питания и одежды. Результаты этой помощи иногда оказывались непредсказуемыми и смешными. По разговорам взрослых, продукты и одежда поступали из Америки. Не знаю каков был ассортимент одежды и что получали жители. Но вот вскоре, очевидно, всему городу стало известно, что некоторые женщины восприняли красивые ночные рубашки со всякими отделками, как обычные платья, и одевали их, выходя из дома в город. Бабуля тоже что-то получила и решила предварительно разгладить. Электрических утюгов с розетками тогда ещё не изобрели. Были простые монолитные чугунные утюги, которые для разглаживания белья нагревали на кухонных печных плитах. Нагрев утюг, как обычно для глажения наших отечественных полотен, ситца и т.д., бабуля опустила утюг на американское изделие, которое мгновенно «испарилось», оставив на плоскости утюга какие-то пузырчатые паутинки «блякушки».

«Ой, девчата, глядите, что получилось!» – с удивлением в голосе закричала она своим дочкам (маме и моим теткам). Все прибежали смотреть. На этом использование американской помощи, по-моему, для нас закончилась. Возможно, в Америке уже тогда был капрон, нам же он ещё был неведом. Да и не до него было. У нас ещё война не окончилась.

Из продуктов помощи мы на всех общим котлом получили большой полукруглой формы кусок маргарина. Я не помню, чтобы в наших семьях ещё до войны был маргарин. Лично я узнал о нём, да и само это название, только когда его принесли домой. Обрадовались! Ещё бы, такой кусок масла!

Дело было под вечер, и меня послали встретить в возвращаемом стаде нашу козу и привести домой. Сердобольная тётушка Женя отрезает кусочек ржаного хлеба (белого хлеба ещё не было вообще) и делает мне на дорогу бутерброд, положив на хлеб маргарин размером раза в полтора больше, чем хлеб. Ужина ещё не было, и мне, мол, это «на перекус» до ужина. Кстати сказать, всё тогда заворачивалось в газету. Пройдя город, окраину его и район позиций зениток, на ходу решил есть бутерброд. Начал есть с удовольствием – масло ведь! Давно такое не ели. Съел половину бутерброда и чувствую, что мне не очень хорошо. Как сейчас понимаю, этого следовало ожидать. С одной страны наши желудки давно отвыкли от каких-то жирных продуктов, а тут ещё такая доза и к тому же какого-то маргарина. Такую дрянь мы в Советском Союзе даже не видели, а не то, чтобы в пищу применять. Держу в руках оставшийся бутерброд и не знаю, что с ним делать. Есть не могу – противно. Думаю – сейчас встречу Милку, ей дам. Встретил, чуть отвёл от общего стада, даю ей. Милка понюхала старательно, потом фыркнула и отошла в сторону. Я ей: «Милка! Милка! Ешь, ешь!». Какое там! Даже пробовать не стала. А мне жалко выбрасывать – продукты все же. Сколько голодали. Пересилил себя – ещё раз откусил, насильно в себя «всунул», а оставшееся выбросил. Такие бутерброды уже больше не ел. Дома маргарин ушел на приготовление еды, но на хлеб его не намазывали. К сожалению, своих отечественных продуктов ещё долго не хватало. Освободившиеся районы и области страны только начинали налаживать промышленность, сельское хозяйство и в целом всю жизнь. А пока в стране были введены продовольственные карточки. На хлеб – хлебные карточки. Другие виды продовольствия – отдельные, самые необходимые, также отпускались по нормам в определённых объемах. Да и эти продукты не всегда были доступны для получения. У хлебных киосков люди иногда стояли и ждали подвоза хлеба. А мы – ватага мальчишек – бегали от киоска к какому-нибудь магазину, а то и к самому хлебозаводу (киоску при заводе), если кто-то из пацанов раньше узнавал куда привезли хлеб и сообщал об этом.

В нашей общей семье женщины пошли работать. Бабушка еще до войны избиралась депутатом в городской Совет. Не могу сказать, занимала ли она этот пост после освобождения города. Возможно, была еще в этой должности. Надо сказать, что она была в авторитете у городских властей в тот период. Вот точно знаю, что в 40-50-х годах она была председателем артели «Швейник». Мама с середины июля 1943-го года поступила на работу в городскую поликлинику фельдшером, и её рабочим местом был медицинский пункт при одной небольшой угольной шахте почти в чёрте южной части города.

Тётя Женя поступила на работу на шахту им. ОГПУ в отдел технического контроля по проверке качества добываемого угля. Впоследствии шахту переименовали, и она стала называться им. Ленина. Переименовали и ряд улиц. Наша улица Ворошиловская стала Отечественной. После смерти И. В. Сталина главный проспект города получил название «Проспект им. Сталина».

Тётя Аня ещё нянчилась с младшим сыном Александром, но вскоре также поступила на работу в трест с объединяющим называнием «Несветайантрацит».

Дедушке уже был 61 год, стахановец, пенсионер с 1940 года, занимался хоз. работами дома. Намного позже, когда уже жизнь наладилась, приобрели корову, завели кур и уток, дед сообща с другими дедами «артелем» заготавливали сено для домашней живности. Любил сажать фруктовые деревья и даже виноград. Было время, года два-три держал пчёл и вполне удачно всё это у него получалось и ладилось. Я о бабушке и дедушке на всю жизнь остался при хорошем мнении о них и с глубоким уважением к ним. И сейчас, на склоне своих лет, когда посещаю Храм Господний, всегда не забываю помолиться и за них и попросить Господа Бога за спокойствие их душ.

Есть ещё два-три интересных воспоминания, касающихся второй половины 1943-го года. Это участие отца в боевых действиях на Южном фронте в 1943-м году, ранение, лечение в госпитале. Но самое интересное – приезд его в Новошахтинск на долечивание. А затем – поездка мамы к концу года к отцу в воинскую часть. Однако я хочу продолжить изложение и хронологическую последовательность служебной деятельности последующих периодов, написанных им в автобиографии. Что интересно: отца призовут на военную службу, а через некоторое и не продолжительное время опять возвращают как горного инженера. Очевидно, кадров специалистов-горняков не хватало.

После второго возвращения от призыва в апреле 1942 г. батю назначают помощником начальника шахты №5 «Ростов-уголь». 19 июня решением наркома угольной промышленности и комбината «Ростов-уголь» отец назначен заместителем начальника поезда перевозки горняков в Карагандинский угольный бассейн. Как пишет отец: «Эшелон с горняками прибыл вовремя и без происшествий».

В сентябре 1942 г. Карагандинский обком партии направляет отца в городское ремесленное училище на должность зам. директора по политической части. В октябре 1942 г. областной военкомат г. Караганды призывает его в Красную Армию и направляет на учёбу в Рузаевское Военно-политическое училище ГлавПурККА. По окончании училища в мае 1943-го года по июль 1943 г. находится в Москве, в резерве ГлавПУР. Июль – отправка в район боевых действий на Южном фронте. С июля 1943-го по октябрь – участие в боях в должности парторга 91-го гвардейского стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской. армии. В октябре – ранение и нахождение в госпитале по 27 ноября 1943 г. Очевидно, в ноябре отец отпросился на лечение дома, в Новошахтинске, возможно, мотивируя тем, что жена имеет медицинское образование. Жил с нами несколько дней, и мама каждое утро делала ему перевязку. Ранение было не опасное – большой осколок попал в правую ягодицу, но тазо-бедренные кости не были задеты. В самом конце ноября отец возвратился к месту службы в свою дивизию. В декабре 1943-го года, судя по автобиографии, у бати опять изменения по службе. Его назначают заместителем начальника армейского зерносклада при 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта. Я думаю, что в этом заключалась политика в стране сохранения инженерных кадров, специалистов для восстановления важных отраслей промышленности с окончанием войны.

Военные действия с 1944-го года велись уже вне территории СССР. Красная Армия, хотя и с большими потерями в тяжелых боях, но все же уверенно и твёрдо вела наступательные бои в направлении Германии, освобождая страны Европы. Надо отдать должное руководству нашей страны, что уже тогда продумывались вопросы восстановления отраслей экономики и кадров специалистов.

При вышеуказанной должности он прослужил по июль 1944 года. Но именно в этот временной период наша мама пошла на отчаянный шаг – она решила съездить к отцу. Почему отчаянный?

Во-первых, еще было военное время. Во-вторых, – хотя и зерносклад, но это было всё же воинское подразделение. В-третьих, – пассажирские поезда туда не ходили.

Как потом она рассказывала, добиралась туда и обратно на товарняках, причем, не всегда в вагоне. То на торцевой площадке, а то и на крыше – верхней части цистерны, сидя у заливной горловины. Вернулась веселая, довольная. Рассказывала о встрече с отцом. Батя давал ей там пострелять из автомата ППШ. Привезла от отца около десятка стеариновых свечей и большую пачку армейских газет.

С подачей электроэнергии в дома после оккупации у нас еще были перебои. Шахтерские керосиновые лампы и свечи были зачастую основными источниками освещения.

Летом 1943 года меня определили в детский сад, который располагался на нашей же улице в самом её конце на расстоянии от нашего дома в пределах километра. Вначале меня туда отводили и забирали, но вскоре я перешёл на самостоятельные переходы. В те времена пешие переходы даже детьми и их самостоятельность были обыденным житейским делом. Детские садики тогда еще не имели таких оснащённых базовых территорий, какими располагают сегодняшние садики. Я уже писал, что глина, дешевый материал, обеспечивал нам, детям, почти каждый летний день во дворе занятость в нашем творчестве по лепке всяких фигурок и зверюшек.

Так как ещё шла война, то нам рассказывали о подвигах наших воинов, воспитывая нас в патриотическом направлении. О Зое Космодемьянской я узнал именно в детском саду.

В следующем году я уже был переведен в старшую группу, а с сентября должен был пойти в 1-й класс. В те времена никаких дошкольных плановых занятий с нами не проводили. Читать толком мы не умели, робко складывали слова из слогов. Если что и предпринималось по обучению, то происходило по желанию или воспитательницы, или кого-нибудь из взрослых дома. Такая же картина была и с математикой, точнее арифметикой. Элементарные сложения – вычитания и счёт цифр не более чем до ста до школы, возможно, мы осиливали. Зато учили стихотворения. Однажды в числе подготовленных к этому девочек и мальчиков, мы читали (каждый свое) стихотворение по радио. Мой стишок назывался «Кто хитрей?» В те времена радио дома днём редко выключалось. Родственники услышали эту передачу и почти все рванули к Дому связи. Обрадовалась больше, чем я. Мне же это стихотворение было как обязательство от воспитательницы. Несколько позднее, возможно уже в школьные времена, вышло в свет стихотворение Александра Твардовского о танкисте-командире и о парнишке. Это я выучил самостоятельно, без воспитателей, учителей и наставников. Оно мне понравилось сразу. Я и сейчас его помню, но с провалами отдельных строчек. Все же прошло более 70 лет.

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,И только не могу себе простить:Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,А как зовут, забыл его спросить.Лет десяти-двенадцати. Бедовый,Из тех, что главарями у детей,Из тех, что в городишках прифронтовыхВстречают нас как дорогих гостей.Машину обступают на стоянках,Таскать им воду вёдрами – не труд,Приносят мыло с полотенцем к танкуИ сливы недозрелые суют…Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен,Мы прорывались к площади вперёд.А он гвоздит – не выглянуть из башен, —И чёрт его поймёт, откуда бьёт.Тут угадай-ка, за каким домишкойОн примостился, – столько всяких дыр,И вдруг к машине подбежал парнишка:«Товарищ командир, товарищ командир!Я знаю, где их пушка. Я разведал…Я подползал, они вон там, в саду…»– Да где же, где?.. – А дайте я поедуНа танке с вами. Прямо приведу.Что ж, бой не ждёт. – Влезай сюда, дружище! —И вот мы катим к месту вчетвером.Стоит парнишка – мины, пули свищут,И только рубашонка пузырём.Подъехали. – Вот здесь. – И с разворотаЗаходим в тыл и полный газ даём.И эту пушку, заодно с расчётом,Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём.Я вытер пот. Душила гарь и копоть:От дома к дому шёл большой пожар.И, помню, я сказал: – Спасибо, хлопец!И руку, как товарищу, пожал…Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,И только не могу себе простить:Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,Но как зовут, забыл его спросить.Когда я писал черновик, то написал это стихотворение в том содержании, в котором оно сохранилось в моей памяти, но решил поискать в Интернете, и Яндекс выдал полный текст. Я только подправил в своем тексте то, что написал по памяти, но в соответствии с текстом Твардовского.

Мысли быть танкистом все увереннее фиксировались в моей детской голове. О том, что для этого надо быть физически здоровым и заниматься спортом, тогда ещё таких понятий не было. По крайней мере у меня. Да и откуда могли были появиться эти понятия… Ещё и война не кончилась. В домах одни женщины и старики. Мужчины ещё на фронтах. Наверное, надо быть очень смелым – хоть до этого додумался. И сильным, ещё, наверное, выносливым… Решил, что надо бегать, прыгать, перепрыгивать через заборы, овраги и клумбы цветов. И вот тут я решился на опасное занятие. Но сначала небольшое вступление об идее опасного воспитания в себе смелости.

Примерно в 25 километрах от Новошахтинска в северо-восточном направлении расположен городок Красный Сулин. Там проживали родная сестра моей бабушки – Наталья Михайловна со своим мужем Михаилом и единственной дочкой Аллой. Летом мы часто ездили к ним в гости на поезде. В Новошахтинске хотя и был железнодорожный вокзал, но был «тупиковый». Это была конечная станция для единственного сулинского поезда, а потом и для ростовского. От нас в Сулин поезд ходил дважды – утром и вечером. Железнодорожных путей тоже было две ветви в районе вокзала. Поезд приходил, паровоз на второй ветви маневрировал к последнему вагону, и поезд уходил в обратном направлении. Посадка пассажиров проводилась только с одной стороны, справа со стороны вокзала. Двери всех вагонов левой стороны при этом были заперты. На всех пассажирских вагонах ранних выпусков (30-40-х годов) посадочные порожки – ступеньки с металлическими поручнями при закрытых дверях оставались наружной внешней конструкцией тамбура. Таким образом, сидя на ступеньках, можно было ехать, не заходя в вагон.

Разузнав все это, я как-то решил не домой идти после садика, а, экономя время, быстрее на вокзал к поезду, чтобы приехать на ступеньках вагона и на ходу прыгнуть.

Когда паровоз уже был прицеплен и поезд готов к правлению, я, выбрав менее заполненный пассажирами вагон, залазил на приступки и ждал начала движения. В те времена поезда не сразу могли набрать быстрый ход, не то, что сейчас электрички. Я ехал, держась за поручни, наслаждаясь движением и набором скорости. Но тут главное не переусердствовать.

Твердо усвоил, что прыгать надо обязательно по ходу движения поезда и с последней ступеньки вагона при наборе скорости им соразмерной моим физическим способностям при касании земли, чтобы суметь пробежать несколько метров. Перед прыжком заранее оценить место приземления без ямок, столбов и всяких препятствий.

Совершив прыжок, довольный своей смелостью, я шел домой. Идти надо было побыстрее, чтобы мама не спросила о моей некоторой задержке возвращения из садика. Всего таких приключенческих прыжков я совершил раза три. Об этом никогда никто не знал. Скорее всего это было летом 1944 года, когда я уже ходил в последнюю старшую группу детского сада.

1.4. Школа. Восстановление мирной жизни. Трагические трофеи войны

Наше южное жаркое лето заканчивалось, и к сентябрю меня стали готовить к школе. Из плотной материи мама сшила мне сумку с лямкой – носить через плечо. В сумке два отдела для тетрадей и книжек. К сумке прилагалась также сшитая еще маленькая сумочка на шнурке – тесемочке для переноски чернильницы. Магазины для продажи всяких мелких житейских товаров еще не работали, и почти все учебники, карандаши, чернильные таблетки покупались на рынке. Рынок у нас все называли базаром. Через школы иногда приобретались учебники, но в 1944 году и еще в последующие два-три года такие приобретения были крайне редкие.

Первого сентября мама повела меня в школу. Средняя школа №1 – это была лучшая школа в городе. В лето 1942 года она была занята нашими военными, а в период оккупации города немецкими войсками ее основательно использовали захватчики.

Для того периода школа в городе считалась большой, в два этажа. Прилегающая к школе территория имела свои спортивные площадки, дополнительные хоз. постройки и свою котельную. Немцы использовали школьную территорию под открытым небом как лагерь для пленных, наших военнослужащих. С этой целью двор с высоким забором был дополнительно огорожен колючей проволокой, а по углам установлены вышки для вооруженных часовых. Само здание школы, естественно, они также использовали.

Первый класс моего обучения запомнился больше не учебой, а несносным постоянным голодом. Можно было бы еще приплюсовать вшей и клопов, так они и в домах у всех жителей постепенно появились, особенно за время оккупации.

Во время занятий на большой перемене всем ученикам давали горячий чай. Не цейлонский-грузинский-краснодарский, а самобытного плиточного производства методом прессования определенных овощей и фруктов, возможно, моркови и других отечественных плодовых культур. Сахара не было. Детям, у которых отцы погибли на фронте, дополнительно давали по тарелке кукурузной каши на воде из кукурузной крупы грубого помола.

Как учились? Один из интересных предметов обучения – чистописание. (Едва ли это соответствовало понятию «чисто…»). Учениками писались бесконечные строчки палочек, полукружочков, завитушек, потом строчки каких-нибудь букв, особенно трудно пишущихся, как Ф или Д. Все это надо было писать на бумаге, заранее разлинованной карандашом дома кем-нибудь из взрослых. Важно было вертикальные линии нанести под определенным углом (примерно под углом 70 градусов). Буквы, слова и весь почерк должны писаться под наклоном. Представляете, какие линии в наклоне наносились на бумаге мамами, бабушками своим чадам, готовя их к занятиям? Бумагам же надо было придать форму тетради, листы которой скреплялись не скрепками (их не было), а с помощью ниток и иголки. Но один раз весной всем выдали по тетради фабричного производства из хорошей плотной бумаги с нанесенными линиями.

Торжественно и радостно учительница объявила, что это подарок от товарища Сталина Иосифа Виссарионовича!

К концу учебного года, будем считать, что все мы научились читать, писать, считать, складывать-вычитать и даже петь. Самое главное – все перешли во второй класс!

А самая лучшая новость… С теплой южной весной в город ворвалась весть – Победа! Победа! Войне конец! Не было человека, который не радовался. При встрече люди улыбались, смеялись, разговоры радостные! Плакали – у кого родственники погибли.

В нашем городе находились пленные немцы. В отличие от наших пленных, немецкие пленные жили в каменных домах – общежитиях, расположенных недалеко от школьного двора, где под открытым небом за колючей проволокой в начале войны мучились наши пленные солдаты. Пленные немцы в основном работали на шахте, добывали уголь. Возможно, все они работали в ночные смены. Когда мы шли утром в школу ближайшими к ней улицей и перекрестками, я переходил дорогу от шахты, по которой колонна пленных немцев возвращалась после ночной смены. В угольной пыли, в своих уже изрядно потрепанных военных формах, они устало шагали в выделенное для них общежитие. Вспоминая прошлое, считаю, что немцев было в колонне не более двухсот человек. Колонна сопровождалась двумя-тремя нашими вооруженными конвоирами. По-моему, спустя некоторое время ближе к сроку их возвращения в Германию конвоиров не стало, и немцы ходили под командой своих же «Гансов». Иногда по команде своего старшего они шли с песней на своем языке. Исполнение песни не носило характера маршевого и бравурного звучания, которые можно было слышать в фильмах или вариантах хроники о Германии, начавшей войну.