- -

- 100%

- +

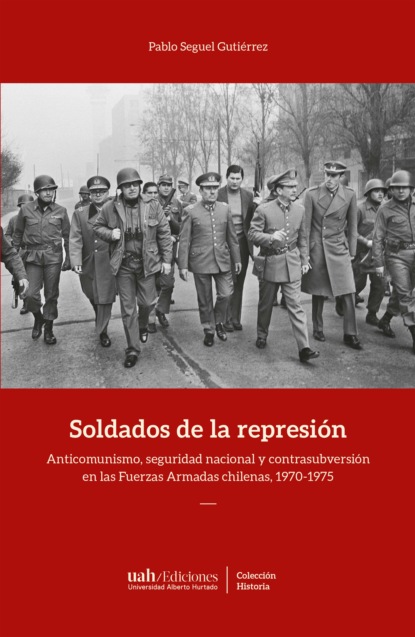

Todas estas dimensiones intragrupales, propias de la institución militar, contribuyeron a que el desarrollo del golpe de Estado se llevase a cabo en base a la convergencia de una serie de factores que otorgaron legitimidad interna y externa a la acción golpista. Por una parte, el desarrollo de un proceso de profesionalización militar que desde principios del siglo XX desarrolló una concepción organicista del Estado, implicó la construcción de un pensamiento anticomunista que se institucionalizó18. Por otra parte, el desarrollo de un discurso político-militar que otorgaba a los militares una función de seguridad en relación con el Estado en el contexto geopolítico de la Guerra Fría interamericana y el escenario geoestratégico latinoamericano permitió reforzar los procesos de recepción doctrinaria de las FF. AA. norteamericanas y aliadas19. Por otra parte, a nivel organizacional, la cohesión de las instituciones armadas se vio reforzada por un sistema disciplinario que permitió dotar de mecanismos coercitivos a la estructura organizacional, reforzado por un estilo de vida comunitario y hermético, que dotó de cierta uniformidad al cuerpo de oficiales. Como señaló el teniente coronel Richard Neeb Gevert, en las FF. AA.: “No existía un documento que estableciera las bases doctrinarias de un pensamiento político del sector militar. Sin embargo, podemos establecer claramente que existe una notable unidad de doctrina en todo el cuerpo de oficiales, que permite que estos hayan asumido la gestión gubernativa con uniformidad de criterios y acción, que los partidos políticos tradicionales jamás supieron imponer a sus militantes” (…) “Estos principios conforman un modo de vida y sustentan una posición que el oficial del Ejército mantiene en la estructura social de Chile”20.

El proceso de insubordinación de la década 1960, evidenciado al interior de las FF. AA., daba cuenta de un proceso más complejo de resistencia al cambio social de un sector de la sociedad, que veía en el proceso de transformación política y social iniciado con el Gobierno del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y luego potenciado en el Gobierno de la Unidad Popular (UP) como una amenaza al Estado, a la institución militar y a sus estilos de vida. Desde ese punto de vista, la acción golpista para muchos militares fue entendida como una guerra necesaria y legítima, cuya justificación se extraía del propio discurso profesional de las FF. AA., del rol atribuido a las mismas en relación con el Estado y la nación, es decir, la sociedad.

Estos elementos, por su parte, son los que permiten comprender con posterioridad al golpe del Estado cómo logró institucionalizarse la dictadura como un régimen autoritario, personalista y policial con participación de las mismas FF. AA. Las burocracias de inteligencia y represión creadas para ello, si bien constituyeron una inflexión en las características de las burocracias similares desarrolladas al interior de las FF. AA. en las décadas anteriores, constituyen una exacerbación de la racionalidad organizacional de los cuerpos burocráticos de seguridad, adaptada a un discurso de contrasubversión en el contexto de crisis política, constituyéndose, por tanto, en un punto de llegada de un discurso y práctica de seguridad y contrasubversión que se fue desarrollando con anterioridad a la década de 1960, que se reelaboró y reforzó en el contexto geoestratégico chileno en el marco de la Guerra Fría interamericana y del desarrollo de los acontecimientos políticos internos durante los gobiernos del PDC y la UP.

Los antecedentes de este proceso histórico se desarrollaron al interior de las propias FF. AA. a través de la creación de un discurso y práctica de la seguridad nacional, en los que convergieron elementos del pensamiento y doctrina militar de la guerra contrasubversiva21, de la doctrina de seguridad hemisférica promovida por la influencia norteamericana22 y un anticomunismo militante desarrollado desde los orígenes del proceso de profesionalización militar a comienzos del siglo XX23, todo lo cual se potenció en un marco doctrinario desarrollado por las FF. AA. en un período de relación civil-militar, caracterizado por un repliegue político en el que los procesos de deliberación institucional y las tensiones de la sociedad chilena de la época se escindieron. Por una parte, las FF. AA. avanzaron en su proceso de profesionalización, recepción doctrinaria y elaboración de un discurso propio en torno al rol de los militares en relación con la sociedad y el Estado. Por otra, las problemáticas propias de la sociedad y el sistema político fueron elaborados por los militares bajo una concepción de la seguridad interior y la integridad estatal.

Sobre este discurso y práctica de la seguridad nacional, una serie de dispositivos legales del Estado permitió que las FF. AA. pudiesen ir desarrollando labores de control del territorio y de la seguridad interior a través de los estados de excepción y la aplicación de la Ley de Control de Armas (capítulo II). Esto permitió ir desarrollando una práctica contrasubversiva que se expresó a nivel operativo en planes de seguridad interior y desarrollo de organizaciones burocráticas contrasubversivas (capítulo III). Finalmente, el desarrollo de burocracias de represión e inteligencias específicas para llevar adelante una guerra contra la subversión, con posterioridad se sumarán a las instituciones creadas por la dictadura militar para ello (capítulos posteriores). En este capítulo en particular, nos adentraremos en el proceso de construcción del discurso de seguridad nacional y contrasubversión en las FF. AA. y policiales chilenas, así como de la recepción de la doctrina de seguridad nacional norteamericana y la doctrina de guerra contrasubversiva francesa a través de procesos de elaboración intelectual desarrollados por la oficialidad de las FF. AA. a través de sus revistas, así como de los procesos de colaboración interamericanos y regionales.

Seguridad nacional y contrasubversión en las Fuerzas Armadas

Patriotismo: anticomunismo y subversión

En el proceso de profesionalización militar del Ejército chileno, el discurso anticomunista se desarrolló en los espacios de difusión intelectual de la oficialidad de las FF. AA., en un contexto político, cultural y social en el que la élite chilena desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX elaboró de modo paralelo un discurso anticomunista. La sociedad chilena de comienzos del siglo XX posibilitó el desarrollo de lo que Marcelo Casals, en base a la investigación del historiador Rodrigo Pattó Sá Motta, denomina “matrices del anticomunismo”24. El Ejército, con posterioridad a las reformas llevadas adelante tras la Guerra Civil de 1891, institucionalizó y adaptó a la profesión militar el imaginario anticomunista de la sociedad oligárquica de la época. Visto desde esa perspectiva, el desarrollo de la matriz anticomunista que permeó y se adaptó al contexto militar tiene diversos discursos desde donde se constituye: por una parte, desde la recepción del pensamiento anticomunista católico; por otra, del nacionalismo propio del discurso conservador que expresa una concepción corporativista y organicista del Estado, la nación y la sociedad25. Finalmente, desde el liberalismo económico y político.

Esto posibilitó el desarrollo de una concepción del orden social y el Estado entendidos como un organismo vivo, diferenciado funcionalmente en sus diversos estratos y clases sociales, integrados por lazos de solidaridad y de identidad sociocultural que los dota de homogeneidad (la identidad nacional y la idea de “raza chilena”). De este imaginario, se desprende una interpretación moral de los conflictos sociales, que permite una recepción y elaboración del discurso comunista como una amenaza moral para el individuo y la sociedad, provocada por agitadores externos, cuyo objetivo era la destrucción del modo de vida nacional. Visto desde esa óptica, el discurso anticomunista produjo un imaginario presente en conceptos, símbolos y estereotipos modeladores de las representaciones sociales que se tornaron realidad a través de las decisiones de los actores y las instituciones.

Bajo esa óptica, el patriotismo constituye uno de los valores consustanciales del Ejército como organización burocrática del Estado, a la vez que el militarismo, uno de los valores y principios de la oligarquía y élite chilena desde antaño: “el militarismo es la forma más elevada de educación moral para el pueblo. Es la escuela de la democracia, del heroísmo y del sacrificio. La conciencia nacional no es concebible sin conciencia militar [y] un pueblo militar es un pueblo disciplinado que posee dominio de sí mismo”26.

Las instituciones militares conciben que el fin mismo del Estado nacional es la defensa de su soberanía, entendido como un valor impersonal y trascendente. De ella se desprenden las funciones de sus instituciones armadas y del sistema político en su conjunto. Bajo esta concepción, la subversión es entendida como un problema moral, ajeno a la identidad nacional. Para ello, las FF. AA. se dotan de organización y medios para afrontar la amenaza subversiva y comunista: “La defensa es el fin primordial del Estado que precede a cualquier otra función o fin. La función militar es, por tanto, tan antigua como las organizaciones políticas mismas (…)”, agregando que “La defensa nacional es así no solo la defensa física, sino también la defensa de lo permanente y de la esencia de los valores de la Patria”27.

Ello repercutió en que la oficialidad del Ejército manifestó una aversión al comunismo desde temprano, justificando la acción en el escenario político interno como un recurso de mantenimiento del orden interno e integridad del Estado. Así, por ejemplo, previo al proceso constituyente de 1925, el Ejército veía con recelo el pensamiento comunista por cuanto podría amenazar la integridad, unidad y disciplina de la institución: “(…) hay que considerar que entre los acuerdos a que arribó la Tercera Internacional de Moscú, hay uno que nos invita a recapacitar (…)”, ya que en aquella importante asamblea del proletariado se sostuvo “que es necesario propagar las doctrinas de su programa, en primer lugar, entre las fuerzas armadas, porque en ellas se encuentra la masa viril de los pueblos”28.

A comienzos de la década de 1930, los oficiales del Ejército identificaban al comunismo y a los comunistas como agentes externos que engañaban al pueblo: “la prédica malsana con que se pretende explotar la miseria en que la crisis económica ha asumido a una parte de nuestros conciudadanos, exige que todos los hombres patriotas y bien inspirados, abandonen su actitud de egoísta retraimiento y se pongan incondicional y decididamente al servicio de la causa santa de la patria amenazada en las bases mismas de su organización institucional”, agregando que, desde un punto de vista doctrinario, el comunismo ha fracasado y fracasará, porque “En la teoría pura sus doctrinas no resisten un análisis filosófico serio; en la práctica, sus fundamentos mismos lo excluyen del triunfo. Parte del error de que el hombre ama desinteresadamente a sus semejantes y que puede, sin necesidad de estímulos, desarrollar el máximum [sic] de esfuerzo e iniciativa (…)”29.

Desde la perspectiva planteada por este oficial de Ejército, el error del comunismo era teórico y moral; por ende, políticamente inviable para el desarrollo del país: “Un país, para ser grande y próspero, necesita que sus hijos sean altivos, progresistas y ambiciosos (…) El comunismo, por el contrario, quiere que cada hombre viva conforme a una pauta que le fija el Estado (…) El comunismo, como sistema de Gobierno y como organización social, hace caso omiso de las desigualdades biológicas entre hombres (…) La igualdad es algo hermoso cuando ella se refiere a los derechos y a las posibilidades. Pero es algo odiosa cuando es impuesta como una obligación y se ajusta a un nivel que está por debajo de la dignidad humana. Es ley de la vida que en la lucha por su conquista ha de triunfar el más apto”30.

Por su parte, en la Armada, emergía una concepción similar a esta en la década de 1960: “En la hora expectante que está viviendo el mundo occidental, y en particular nuestro hemisferio, en donde los agentes del comunismo internacional, desparramados por toda Latinoamérica e infiltrados en sus instituciones más fundamentales ejercen una acción demoledora, me parece de conveniencia y oportuno tratar sobre la disciplina que debe ser sólida barrera para resistir sus insidiosas embestidas (…)”. Ante esta amenaza externa, se identificaba a la disciplina social como el mecanismo de contención ante la penetración subversiva del comunismo en la sociedad. Sin duda, “disciplina es, ni más ni menos, que la sujeción a un control ejercido en bien del conjunto (…) la disciplina es la base de la verdadera democracia. La obediencia a las leyes por parte de los ciudadanos correctos es simplemente una expresión de disciplina (…) la disciplina, por lo tanto, constituye el verdadero espíritu de una democracia ordenada, y cuando se afloja los pueblos caen en el peligro de posibles desgracias y sinsabores”31.

Recepción de la seguridad nacional y de la guerra contrasubversiva

El problema de la seguridad interior, a la vista del discurso anticomunista y el problema de la subversión, se transformó en una preocupación de las FF. AA. en relación con su rol de defensa del Estado. Como señala Igor Goicovic, en base a la lectura de la investigación de Cristian Gutiérrez, la política anticomunista de la FF. AA. chilenas arranca con el proceso de profesionalización del Ejército desde finales del siglo XIX32. En la década de 1920, en el contexto de gran efervescencia social que antecedió al proceso constituyente de 1925, el Ejército a través de su oficialidad justificaba la intervención militar en problemas de seguridad interior. Si bien es cierto que en ese contexto aún no se creaba Carabineros de Chile como institución encargada de los asuntos policiales, la evaluación de conflicto como parte de la subversión provocada por la agitación social generada por agentes externos de ideología comunista, era parte del imaginario de la institución:

Los problemas militares son los resultantes tanto de la política interior como exterior. Es este un postulado que adquiere los caracteres de un axioma (…) La política interior constituye, a mi juicio, la base de los futuros éxitos de una guerra. Es evidente que el poder militar de un Estado depende, principalmente, de su política interior, que no solo influye en la convicción de la justicia de la causa que se persigue, en el valor, en la constitución del Ejército, en la rápida concentración de las fuerzas, en su equipo i armamento etc. sino que también se hace sentir en el empleo de estos medios, es decir, de la acción misma militar33.

El problema de la situación interna dentro de los Estados comenzó a tornarse en una preocupación permanente de las FF. AA. a nivel internacional. La experiencia de la Primera Guerra Mundial y los procesos revolucionarios, sobre todo en el caso soviético, comenzó a instalar la preocupación de un escenario de guerra en relación con el frente interno y con el sistema político. De ahí que comenzó a acuñarse una concepción de guerra total, atribuida a la influencia de Erich Ludendorff sobre los conflictos internacionales, en tiempos de paz. En nuestro país, en la década de 1940, esta elaboración está presente en la oficialidad de las FF. AA. Así, por ejemplo, el capitán de fragata Luis Andrade resaltaba la importancia de la relación entre la defensa nacional, frente interno y guerra en los siguientes términos: “hoy la guerra es total: combate la nación entera aprovechando todos sus recursos (militares, políticos, diplomáticos, económicos, morales, etc.) (…) La guerra no es hoy una simple cuestión militar (hombres de armas y material correspondiente), sino que envuelve todos los recursos de la nación (fuerzas militares, diplomáticas, políticas, económicas, espirituales, etc.)”34.

Esta noción de guerra total se modificará con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, generándose una transformación del pensamiento militar, adoptándose nuevas concepciones estratégicas de los conflictos bélicos y del rol de los militares en la sociedad. Esta reelaboración estratégica será fuertemente influenciada por las modalidades de los conflictos adoptados en las guerras de liberación nacional y en los procesos de descolonización, tanto de orientación comunista como nacionalista y la difusión de guerras de baja intensidad. Si bien la guerra no convencional (también referida como guerra de baja intensidad o guerrilla) constituía una modalidad del conflicto bélico desarrollada desde hace siglos, la novedad de los nuevos enfrentamientos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial radicaba en el carácter ideológico atribuido a estos en un contexto internacional caracterizado por los militares por un clivaje geoestratégico entre el occidente liberal, democrático y capitalista, y el oriente, comunista, marxista y autoritario. Según el Departamento de Defensa norteamericano, entre 1958 y 1964 los focos de insurgencia mundial crecieron de 28 a 43, pasando desde los enfrentamientos en los campos hacia las zonas urbanas35.

El concepto de guerra total tenía un desarrollo ya presente a comienzos de la década de 1940, pero el problema de la subversión comunista permitió releerlo desde el “frente interno”, transformándolo en un problema de seguridad y defensa nacional. Esto permitió que la oficialidad reelabora la importancia de la participación militar como factor de estabilización del sistema democrático36, pero desde el punto de vista contrasubversivo. Es decir, al factor moral del discurso anticomunista, se le agregó una apreciación política y militar. En un número de Revista Memorial del Ejército de 1949, se comenzó a esbozar esta nueva doctrina, señalando que:

La “Defensa” de una nación, solo en última instancia, depende de sus Fuerzas Armadas. Su seguridad efectiva, es el fruto de una acción mancomunada en varios campos de actividad, que la terminología militar denomina genéricamente “Frentes” (…). Si se aborda el problema de la “Defensa Nacional”, considerando las condiciones que cada frente tiene respecto a ella, quedará en evidencia la necesidad de apreciar que la “Seguridad Nacional” es fundamentalmente un problema de Gobierno, y que solo podrá ser resuelto convenientemente, si se estudia en su aspecto integral y que no corresponde abandonarlo a la responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas37.

Entendida la defensa como un problema de seguridad, la noción de guerra total implicaba una consideración de los diferentes frentes de un conflicto bélico de motivación ideológica. Esta posición no solo era propia del Ejército y la Fuerza Aérea de Chile (FACH). La Armada manifestaba una aproximación similar al problema de la defensa visto desde la óptica de la guerra total: “hoy la guerra es total: combate la nación entera aprovechando todos sus recursos (militares, políticos, diplomáticos, económicos, morales, etc.) (…) La guerra no es hoy una simple cuestión militar (hombres de armas y material correspondiente), sino que envuelve todos los recursos de la nación (fuerzas militares, diplomáticas, políticas, económicas, espirituales, etc.)”38. No obstante, como marco doctrinario de elaboración coyuntural, será la influencia de la doctrina de guerra contrasubversiva francesa la que tendrá un impacto mayor, tanto hacia Estados Unidos (EE. UU.) como hacia los ejércitos latinoamericanos. Como señala Igor Goicovic, “la Escuela Francesa actualizó ese anticomunismo a los requerimientos de la guerra contrasubversiva que exigía el escenario de la guerra fría y lo hizo, en especial, mediante los cursos para oficiales que se impartieron (hasta la década de 1980) en la Escuela Superior de Guerra de París”39.

Como ha destacado una serie de investigaciones40, la elaboración de la doctrina de guerra contrasubversiva francesa sistematizó una serie de reflexiones de oficiales del Ejército francés derrotados en la guerra de Indochina (1946-1954) por el Viet Minh, las que con posterioridad fueron aplicadas y desarrolladas por el Ejército francés en contra del Frente de Liberación Nacional de Argelia en la guerra de Independencia de Argelia (1954-1962). Sus principales exponentes fueron Charles Lacheroy, Paul Aussaresses, David Galula, André Beaufre y Roger Trinquier, quienes elaboraron una serie de reflexiones sobre la guerra contrasubversiva en el nuevo contexto y el rol específico de las guerrillas.

Entre 1954 y 1957, Lacheroy impartió una serie de conferencias sobre la guerra revolucionaria, contrasubversión y análisis militares sobre la derrota francesa en Indochina, algunas de las cuales fueron editadas por el Ministerio de Defensa francés y distribuidas en la Academia de Guerra Superior41. El centro de su análisis era que, en la guerra no convencional o guerra revolucionaria, la población civil (el frente interno, en la terminología militar) tiene un rol central. Este factor, sumado a una compleja organización clandestina de parte de los subversivos, dificulta el combate directo y abierto, lo que generaba que el escenario del conflicto fuese psicológico y encubierto: la batalla por el control psicológico y los desplazamientos de la población se tornasen en un elemento central.

Estas reflexiones de la oficialidad del Ejército francés serán sistematizadas por los generales Roger Trinquier, David Galula y André Beaufre. En el año 1961, el general Roger Trinquier escribió la primera obra sistematizada sobre la contrasubversión, que tomó las principales reflexiones entregadas por la oficialidad francesa. Su obra, titulada La guerra moderna: una mirada francesa de la contrainsurgencia (editada masivamente en 1964), tendrá un gran impacto en las escuelas de guerra norteamericanas. En el año 1962, el oficial francés David Galula fue destinado en comisión de estudios al Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, fundado en 1958, publicando dos trabajos sobre guerra contrasubversiva: Pacificación en Algeria. 1956-195842, en el año 1963, y Guerra Contrainsurgente. Teoría y práctica43, al año siguiente. No obstante, el principal nexo entre el Ejército francés y el norteamericano será el general Paul Aussaresses, quien en el año 1961 fue destinado como agregado militar en EE. UU. y se desempeñó como instructor militar en las escuelas de Fort Bragg en North Carolina (EE. UU.) y como instructor del 10° Grupo de Fuerzas Especiales. Con posterioridad, en el año 1973, Aussaresses fue contratado como asesor militar de la Academia de Guerra Superior brasileña, participando en la Escuela Nacional de Inteligencia, formando un contingente de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena44.

En el año 1962, el teniente coronel Thomas Nicholls Greene editó un número especial de la Marine Corps Gazette sobre guerrilla y contrainsurgencia45. En julio del año siguiente, la CIA publicó el manual de interrogatorio Kubark Counterintelligence Interrogation, que tendrá amplia distribución en los ejércitos latinoamericanos.

La recepción de la doctrina de guerra contrasubversiva francesa de parte de los ejércitos latinoamericanos, tiene en el caso argentino y brasileño referencias importantes. En 1961, Chile junto a trece países de América participaron en el Primer Curso Interamericano de Guerra Contrasubversiva en Argentina. El medio La Nación informó en su edición del 26 de septiembre “Veintiséis altos oficiales de 13 repúblicas latinoamericanas pasarán cerca de dos meses en la Escuela Superior de Guerra de Argentina, realizando estudios sobre cómo combatir a guerrilleros y saboteadores, según informó hoy el secretario general Rosendo Fraga”46. Por su parte, días más tarde El Mercurio, en una escueta nota de prensa, replicó:

Con la presencia del presidente de la República Arturo Frondizi se efectuó esta mañana, en la Escuela Superior de Guerra, el acto de apertura del curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria, el primero que se realiza en el hemisferio americano, en el que participarán jefes militares de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y de las fuerzas armadas argentinas47.

De igual modo existen antecedentes de la formación de oficiales chilenos en la Escuela Superior de Guerra francesa creada en 1947. En particular, en la década de 1950, cuatro oficiales de Ejército fueron destinados a la Escuela Superior de Guerra: el teniente coronel Rafael Valenzuela Verdugo, entre 1954 y 1957; el mayor Juan Emilio Cheyre Toutin, destinado entre 1955 y 1957; el mayor Guillermo Pickering Vásquez entre 1956 y 1957; finalmente, el mayor Manuel Torres de la Cruz entre 1957 y 195848.