- -

- 100%

- +

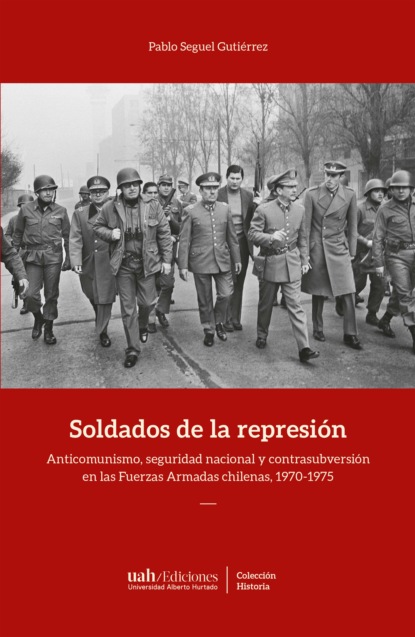

Pese a estos antecedentes, la principal red de recepción de la doctrina de guerra contrasubversiva se generó de parte de la adaptación que realizó de esta doctrina el Ejército de EE. UU. en el marco de su política de seguridad hemisférica, específicamente hacia América Latina, al enfatizar los factores psicológicos, contrasubversivos y de inteligencia. En efecto, como señalan diversos autores, la convergencia de la práctica y elaboraciones estratégicas de la guerra contrasubversiva francesa con el enfoque se seguridad hemisférico norteamericano es lo que da cuerpo a la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN)49.

En síntesis, la DSN planteaba que no existen posibilidades reales, en el continente americano, de una invasión extranjera en el marco de la Guerra Fría, motivo por el cual la expresión de dicho conflicto se expresaría en el espacio interno de los Estados en base a la penetración comunista a través del sistema político o mediante el desarrollo de focos subversivos que buscarían derrocar los gobiernos constituidos. Bajo la égida de los Estados nacionales, la DSN enfatizó tres dimensiones importantes: 1) la lucha contra la subversión en el frente interno a través de la influencia de la población, ya sea mediante campañas cívico-militares, acción encubierta o acción psicológica; 2) el desarrollo de una estrategia y táctica específica para contrarrestar la guerra subversiva a través de la contrasubversión; y 3) posicionar a los militares como un elemento central y articulador de desarrollo económico, político y social de los Estados nacionales, en un contexto de crisis institucional y de vacíos de poder.

El desarrollo de la DSN en América Latina permeó hacia los ejércitos latinoamericanos a través de los programas de asistencia militar y convenios bilaterales y multilaterales50, sobre todo a partir de la construcción del Sistema Interamericano de Defensa. Este comenzó a consolidarse desde la creación de la Junta Interamericana de Defensa en 1942, adoptando un sistema convencional con la suscripción del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947 y la creación de la Organización de los Estados Americanos en 1948 (OEA)51. Con posterioridad a la suscripción del Pacto del Atlántico Norte de 1949 (OTAN), EE. UU. adoptó el Acta de Seguridad Mutua en 1949. Esto permitió al Gobierno de EE. UU. oficializar convenios de asistencia militar para el hemisferio occidental y suscribir convenios de colaboración bilateral con los diversos países52.

En el caso chileno, desde la aprobación del convenio norteamericano por parte del Parlamento chileno en 195253, la influencia norteamericana creció en las FF. AA. a través de colaboración técnica, de insumos y doctrinaria54. En el último aspecto, comenzó a adoptarse de parte de la Academia de Guerra y en el Estado Mayor del Ejército, una concepción de la seguridad nacional que comenzó a problematizar la relación entre el sistema político y el Estado ante eventuales influencias del comunismo en el sistema democrático. Como muestra la investigación de Cristián Garay, esto permeó ideológicamente a la oficialidad del Ejército, comenzando a revisar las nuevas concepciones estratégicas de la guerra contrasubversiva y la guerra total, que permitieron un viraje desde la noción de “defensa nacional” hacia la “seguridad nacional” a partir de la influencia de la noción de guerra total y guerra contrasubversiva55.

Este proceso de adopción de la DSN se desarrolló con fuerza entre 1945 y 1970, tanto por la influencia norteamericana como por las colaboraciones entre los ejércitos latinoamericanos. Como afirmó el general (R) Horacio Toro, entre 1945 y 1970 se generó una adopción de parte del Ejército chileno de dicha doctrina. “Entre 1945 y 1970 el sistema militar fue asumiendo gradualmente la DSN durante los gobiernos democráticos sin que la sociedad chilena y esos gobiernos tuvieran noción clara de la transformación”56.

Entre 1946 y 1947 fueron enviados los primeros oficiales a la escuela de comandos y al curso de Estado Mayor en Fort Leavenworth: los tenientes coroneles Carlos Mezano Camino y Raúl Araya Stiglich, el mayor Tulio Marambio Marchant y los capitanes Alfonso Lobos-Gómez, Carlos Soto Asalgado, Germán Hepp Walter, Juan Márquez Huerta, Manuel Campos Campos, Hernán Sepúlveda Cañas y Óscar Hurtado Mendoza57.

Al revisar las estadísticas de personal de las FF. AA. chilenas destinadas en comisión de servicio en EE. UU. entre 1951 y 1973, existen registros de 1.297 efectivos militares que se graduaron en las distintas escuelas norteamericanas, con un aumento progresivo de efectivos en los últimos años previo al golpe de Estado. Si en la década de 1950 se destinaron 150 militares, en la década de 1960 ese número aumentó a 490, mientras que, por su parte, solo entre 1970 y 1973 –durante el Gobierno de Salvador Allende– esa cifra llegó a 657 militares, superando los decenios anteriores (Gráfico 1). Por su parte, en los primeros años de la dictadura militar, dicha cifra llegó hasta los 902 efectivos.

Gráfico 1. FF. AA. chilenas en comisión de servicios en EE. UU. años 1951-1975

[no image in epub file]

Elaboración propia. Fuente: Estadísticas entregada por el Ejército de EE. UU. a través del Acta de Libertad de Información (FOIA). Recopilada por: www.soa.org

De este contingente militar destinado a cursos y entrenamientos en EE. UU., 89 de ellos se especializaron en cursos de inteligencia, contrasubversión urbana y guerras no convencionales. Entre 1961 y 1970, 21 de ellos cursaron los cursos de inteligencia militar, operaciones de contrainteligencia, operaciones de guerra irregular y operaciones de contrasubversión, mientras que en el período 1970 a 1973, 43 militares efectuaron en su mayoría el curso especial de insurgencia urbana, contrasubversión e inteligencia.

Discursos de seguridad nacional y contrasubversión en las FF. AA. chilenas

Todos estos factores posibilitaran que las FF. AA. chilenas elaborasen una adaptación propia del problema de la seguridad nacional vista desde el problema de la seguridad interior y de la amenaza subversiva comunista, pero en clave reformista y desarrollista, al menos hasta los primeros años de la dictadura militar. Como señaló Julio Canessa Robert, “En las tres ramas de la Defensa Nacional se había desarrollado una sólida doctrina de planificación de seguridad y defensa nacional como consecuencia de cursos seguidos en Estados Unidos y Europa por oficiales especialistas de Estado Mayor y por el estudio e investigación de esos temas realizados en las Academias de Guerra Institucionales. Desde allí se nutría intelectualmente el Estado Mayor de la Defensa Nacional, que afianzaba las conclusiones para la concepción conjunta de la doctrina militar”, agregando que “tras la II Guerra Mundial se elaboró un concepto de Seguridad Nacional, sincrónico y complementario al de Desarrollo Nacional, en virtud del cual se le entiende como la necesidad de lograr un estado de cosas que permita la vida y desarrollo del país, libre de amenazas externas e internas”58.

A través de las páginas de las revistas institucionales de las FF. AA.59 a lo largo de las décadas de 1950, 1960 y 1970, publicaron una serie de reflexiones sobre seguridad nacional, frente interno, guerra psicológica, subversión y contrasubversión, que daban cuenta de parte del pensamiento de la oficialidad de las FF. AA. en el período.

En el año 1972, el teniente coronel (R) Roberto Polloni publicó una obra de compendio doctrinario de las FF. AA. que tuvo una amplia difusión. Entre las diversas temáticas que abordó se refirió a la seguridad nacional vista bajo la óptica de la guerra total y contrasubversiva: “todos los medios, incluso el hambre, la astucia y la mentira, se emplean como medios en la guerra total por lo que la preparación de la guerra no solo abarca la preparación del potencial bélico en cuanto a las Fuerzas Armadas, sino en la incorporación de todas las fuerzas vivas del país para este fin, todo lo cual se ha dado en llamar el estudio o preparación de la “Seguridad Nacional”60. Para sostener este planteamiento, Polloni se basó en un texto difundido por Revista Memorial del Ejército, en la que se publicó una reflexión del capitán Alejandro Medina Lois titulada “Seguridad Nacional. Un concepto que debe difundirse”61. Medina Lois, al momento del golpe de Estado, se desempeñaba como comandante de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue, contingente que conformará la “Brigada Antiguerrillas”, que será destinada a la cordillera de Valdivia con posterioridad al golpe de Estado62.

En este texto, Medina Lois –quien estuvo destinado en comisión de servicios en EE. UU. a mediados de la década de 1950–, diferenciaba la noción de seguridad de defensa nacional, en base a la incorporación de las nociones de guerra total y nación en armas. Este último concepto, desarrollado por el general alemán Colmar van de Goltz, tuvo repercusión en la logia secreta Grupo de Oficiales Unidos que condujo el golpe de Estado en Argentina de 1943, en un intento por frenar el ascenso del movimiento obrero, previniendo la insurgencia comunista y generando una política de reorganización burocrática del Estado. Bajo la idea de que la seguridad nacional correspondía a una temática transversal de la sociedad, pero a la vez de las élites directivas, Medina Lois afirmaba, en primer lugar, la necesidad de afianzar una élite técnica y burocrática permeada de la concepción de la seguridad nacional: “en todo Estado habrá siempre una minoría dirigente que orienta y conduce los destinos de la Nación, y la complejidad del mundo moderno ha acentuado en ellas las exigencias de preparación para poder cumplir adecuadamente sus funciones específicas”, agregando que “podría haber un grupo nacional más adecuado hacia el cual dirigir los esfuerzos para difundir el alcance y proyecciones de la Seguridad Nacional”63.

Esta perspectiva de la seguridad nacional entroncaba con una concepción del desarrollo y la planificación nacional, como una temática transversal al Estado: “la Seguridad Nacional materializa un afán de previsión y debe coordinar todas las actividades de modo que aquellas medidas dirigidas hacia el desarrollo lleven la debida consideración a la seguridad, sea el caso de la construcción de un camino, la instalación de una industria, la discusión de un presupuesto o la formación de determinadas especialidades”64.

Esta concepción tecnocrática, elitista y desarrollista de la seguridad nacional desarrollada por algunos sectores de la oficialidad de las FF. AA., se articuló con una concepción de la seguridad interna en base a la noción de la contrasubversión, la cual era entendida como una estrategia necesaria de implementar para evitar la amenaza comunista. El mismo autor, en 1975, señalará que la seguridad nacional: “(…) es la capacidad del Estado para garantizar su supervivencia, manteniendo su soberanía e independencia material y espiritual, preservando su modo de vida y posibilitando el logro de sus objetivos fundamentales”, enfatizando que “(…) el concepto de Seguridad Nacional no está orientado exclusivamente a su empleo en un conflicto bélico, sino que su labor es previa, buscando fundamentalmente la situación de el o los presuntos adversarios y la solución de conflictos por medios pacíficos, con el respaldo potencial suficiente”65.

Es decir, la seguridad nacional refiere a una planificación del desarrollo de parte de una élite burocrático-técnica que empalma las problemáticas del desarrollo con la seguridad. En la dimensión interna al Estado, busca evitar la acción de la subversión comunista: “la demoledora acción de la subversión, inspirada en el logro del objetivo de poder en forma interna, aunque generalmente con inspiración y apoyo externo, pasa a ser un flagelo de todo Gobierno constituido, precisamente por su contenido ideológico y acción anarquista”, agregando que “En la conquista de la mente de los hombres, la Guerra Psicológica extiende sus redes en todo momento, buscando influir sobre grupos de interés y haciendo uso de todos los medios de comunicación social posible”66.

Esta concepción de la seguridad nacional, que conjuga elementos del desarrollo político y militar hacia el conjunto de la población de un país, la encontramos presente en la oficialidad de la Armada. Así, por ejemplo, el capitán de corbeta Rubén Scheihing –quien fue enviado en comisión de servicio a EE. UU. en 1968– señalaba una concepción sobre la seguridad nacional que enfatizaba los componentes políticos y militares. Estos textos fueron publicados en la Revista de Marina en los años 1969 y 1970. En primera instancia afirmaba que la seguridad nacional eran “(…) todas aquellas medidas activas o pasivas que debe tomar una Nación, para prevenirse del peligro de la subyugación de otra Nación”67, complementando con posterioridad en base al enfoque de seguridad de Robert McNamara, secretario de Defensa de EE. UU. entre 1961 y 1968, que en “una sociedad que se moderniza, seguridad significa desarrollo. La seguridad no es quincallería militar, aunque pueda incluirla; la seguridad no es fuerza militar tradicional, aunque pueda abarcarla. Seguridad es desarrollo y sin desarrollo no puede haber seguridad. Una nación en desarrollo que de hecho no se desarrolla, no puede permanecer segura, por la misma razón de que sus propios ciudadanos no pueden desarrollar su naturaleza humana”68.

Respecto a las influencias contrasubversivas y de guerra total, Scheihing señaló que la defensa nacional involucra a toda la población y que le corresponde a los militares permear con este sentido de urgencia nacionalista a la sociedad ante el riesgo de la amenaza subversiva: “En los tiempos actuales en que la guerra se hace total, exige de los uniformados un esfuerzo superior, que es el de hacer comprender a sus conciudadanos lo que representa esta pesada responsabilidad para la comunidad organizada”, enfatizando que una política de seguridad nacional implica una especial atención hacia los factores ideológicos y psicológicos que pueden permear en la población: “(…) exige un esfuerzo importante en la conservación del nacionalismo, tan debilitado en nuestros días por corrientes ideológicas foráneas”. Por ello remarcaba que los sistemas políticos en algunos casos pueden representar riesgos para la seguridad nacional: “en países altamente politizados, las divisiones entre ciudadanos pueden llegar a ser un factor de debilidad nacional”69.

Desde estas perspectivas, la seguridad nacional en las FF. AA. chilenas se constituyó en un discurso flexible, que permitió construir un imaginario en el que la coyuntura política, social y económica del país era concebida bajo una problemática amplia de seguridad. Dicha amplitud posibilitó leer los problemas políticos y sociales de la sociedad chilena de la época, bajo una concepción ideológica permeada del anticomunismo propios de las FF. AA., los intereses de la política hemisférica norteamericana y de las elaboraciones contrasubversivas de la doctrina francesa. Desde ese punto de vista, la seguridad nacional encontraba en el frente interno un espacio de desarrollo central. Uno de los principales rasgos de dicho conflicto será el carácter psicológico e ideológico del mismo, vistos como ámbitos de acción por excelencia de la subversión comunista: “La seguridad interna plantea un problema totalmente distinto y cuya esencia es que la lucha se hace por medio de ideas, para conquistar la mente del pueblo. La concientización es practicada integralmente, utilizándose todas sus formas. Si la subversión no es atacada oportunamente con la estrategia adecuada, cuando se haga ya será muy tarde”70.

Si bien el discurso de seguridad nacional se va desarrollando a lo largo de la década de 1960 y se institucionaliza en la dictadura militar a través de la creación de la Academia Superior de Seguridad Nacional en 197471 y la adopción del “Reglamentos de Conducción Táctica” de 1976, la cohesión del discurso de seguridad nacional se va desarrollando desde comienzos de la década de 1960 con una serie de reflexiones sobre la contrasubversión y la guerra psicológica. Esta última tenía en las FF. AA. un desarrollo anterior a las lecturas contrasubversivas, encuadrada en el marco de la noción de guerra total. Así, por ejemplo, hacia finales de la década de 1940, el capitán Raúl Valenzuela señalaba en relación con la guerra psicológica, que esta constituía un factor clave en conflictos de baja intensidad en los que la población civil tiene un rol central: “Existe la convicción, dentro del concepto de guerra total, que la victoria final depende en gran parte de la actividad positiva o favorable de la población civil, para lo cual se debe tratar de inculcar o desarrollar una determinada actitud intelectual y emocional en el público hacia la guerra; es decir, además de preparación militar, debe hacérsele una preparación psicológica previa (….)”. Continúa señalando que la Segunda Guerra Mundial marcó una inflexión en la táctica y estrategia convencional de guerra, por cuanto tres nuevos factores entraron en juego: “La invención y perfeccionamiento de nuevas armas; la intervención de la población civil que ha llegado a ser un participante activo y pasivo en la guerra moderna, como consecuencia de la ampliación de la esfera de acción militar; el cambio en los objetivos de la guerra misma”72.

Anticipando el carácter encubierto y de contrainteligencia de este tipo de conflictos, sugería ya en la década de 1940 que las FF. AA. desarrollaran una labor de infiltración en diversos lugares de la sociedad, para acrecentar conflictos políticos a través del sabotaje: “Para desarrollar este nuevo y moderno tipo de guerra, es necesario enviar agentes especializados, que explotan las rivalidades que dividen a los diversos sectores sociales y a los grupos de minorías, las ambiciones de políticos destacados, las controversias raciales y las desigualdades sociales y económicas; establecen también estrecho contacto con individuos simpatizantes con su causa, practicando además toda clase de sabotaje y espionaje (…)”73.

Respecto a los objetivos de esta política encubierta, señaló que “El objetivo final de esta campaña es influenciar y confundir a la opinión pública, destruyendo la confianza del pueblo enemigo en su Gobierno y en su poder (…) Aunque estos métodos están en pugna con los sentimientos de honor y de la dignidad, deben señalarse ya que por desgracia son actualmente una absoluta realidad y se hace necesario conocerlos para defenderse de ellos”74.

La FACH también compartía la importancia del trabajo encubierto y de la guerra psicológica contra el enemigo. En un texto difundido por el comandante de escuadrilla Nicanor Díaz Estrada hacia mediados de 1959, en la Revista de la Fuerza Aérea, remarcaba la importancia de la guerra psicológica, la seguridad nacional y el riesgo de la subversión comunista: “El aspecto psicológico de la seguridad e inseguridad es también relativamente nuevo. Las campañas de rumores y el temor engendrado por las “quintas columnas” son las formas más reales y crudas de este aspecto psicológico de seguridad nacional. Su más pronunciada manifestación, durante la paz, son los programas de los partidos comunistas de los diferentes países, instruidos y entrenados para desorganizar, confundir y debilitar a la población de un país. La forma de vida y la integridad nacional pueden ser quebrantadas hoy en día a causa de las presiones psicológicas”75. El caso de Nicanor Díaz Estrada es importante de destacar, ya que en las primeras semanas del golpe de Estado se desempeñó como jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) y subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, estando desde esa posición a cargo de la represión en el frente interno, sobre todo en el proceso llevado adelante contra el general del aire Alberto Bachelet por la Fiscalía de Aviación (Consejo de Guerra causa rol 1-73 de la Fiscalía de Aviación).

La conexión entre guerra psicológica y subversión comunista se fue constituyendo como un balance de la nueva estrategia de guerra contrasubversiva. Entre los años 1962 y 1964, la Revista Memorial del Ejército, en sintonía con el número especial sobre guerrillas de la Marine Corps Gazette, publicó una serie de artículos sobre guerra insurreccional, guerrillas, propaganda comunista y contrasubversión. En el núm. 309 de Revista Memorial del Ejercito se publicaron tres trabajos sobre guerra subversiva: un trabajo del mayor Fernando Olea Guldemont, sobre “Guerra psicológica”; una traducción de un trabajo del teniente coronel del ejército brasileño Carlos Neira Mattos, titulado “La guerra insurreccional”, y el trabajo del teniente coronel Enrique Blanche Northcote, sobre “La guerra de guerrillas”.

En los trabajos sobre guerrillas se destaca el hecho de que la estrategia guerrillera consiste en un recurso de fuerzas inferiores en recursos ante adversarios bien equipados y posicionados. Junto con ello, reconocen que se constituye en una forma de combate desarrollada con anterioridad en la historia. No obstante, como reconoce Neira Mattos, es el carácter del escenario internacional a inicios de la década de1960, con el desarrollo de la Guerra Fría y el surgimiento de movimientos de liberación nacional de inspiración marxista, lo que ha modificado el escenario de seguridad hemisférica en el área de influencia de EE. UU. y sus aliados: “en la presente situación mundial, la ideología marxista en aquello que ofrece de seductor en el campo de conquistas sociales de las masas, viene siendo intensamente explotada como poderoso factor de atracción y aproximación política con la Unión Soviética”76. Ante ese contexto, señala que las principales maneras de combatir una amenaza insurgente tienen en la guerra de Argelia un punto de referencia central, ya que “La guerra insurreccional de los rebeldes argelinos contra los franceses constituye una preciosa fuente de enseñanzas (…)”, agregando más adelante que “de Argelia, actual laboratorio de aprendizajes de la fuerza insurreccional, nos llegan constantemente informaciones sobre la aplicación de los procesos tácticos de este tipo peculiar de conflicto armado”77.

Para combatir la guerra insurreccional, Neira Mattos enfatiza la importancia de la población civil, la cual constituye la retaguardia de las fuerzas insurgentes, el lugar del desarrollo de opiniones favorables hacia los insurgentes y contrarias hacia los poderes constituidos. De ahí que los principales espacios de la estrategia contrasubversiva sean el frente interno, la guerra psicológica y los dispositivos de seguridad y contrainsurgencia. Sobre este último punto señala la importancia de militarizar la función policial y de desarrollar labores policiales por las fuerzas militares, posibilitando el desarrollo de estrategias de copamiento militar del territorio: “sería preciso tener los más poderosos recursos policiales y militares capaces de asegurar el desencadenamiento de un plan de represión cubriendo toda el área de actividades”78. Estos recursos militares y policiales permiten el desarrollo de estrategias de copamiento militar del territorio en el que se desarrollan los dispositivos de seguridad. Este dispositivo busca, por su parte: “(…) neutralizar los efectos de presión y de la intimidación de la propaganda subversiva sobre la población civil y, al mismo tiempo, amedrentar a los organizadores del movimiento, por la certeza de que todos los actos de violencia serán reprimidos pronta y enérgicamente”. Es decir, es de carácter ofensivo, pero a la vez estratégico, por cuanto la presencia militar –dadas las características del conflicto insurreccional irregular– busca controlar áreas críticas de la infraestructura pública y controlar la población: “es de capital importancia la elección de puntos a ser ocupados por las fuerzas de seguridad. Los puntos de pasaje obligatorio (puentes, viaductos, túneles, gargantas, entradas y salidas de ciudades) y los posibles focos de iniciación del movimiento o los sitios más buscados por los saboteadores (fábricas y centros fabriles, vías férreas, refinerías y depósitos de combustibles), los cuales deben estar incluidos en el dispositivo de seguridad”79.

Finalmente, enfatiza que el dispositivo de seguridad debe ser completado con un plan de represión, atendiendo para ello al objetivo principal del conflicto insurgente: la población. Por ello, la represión debe ser llevada contra la población, en aquellos sectores que pueden dar apoyo a los insurgentes y debe estar orientada a controlar eventuales focos de descontento: “el control de la población civil debe resultar de la adopción de medidas por parte de los organismos de Gobierno encargados de la seguridad pública, principalmente policías civil y militar (…)”80, enfatizando que uno de las aspectos centrales para el desarrollo de planes represivos lo constituye la contrapropaganda, la que busca “neutralizar los efectos de la propaganda enemiga y conquistar la opinión pública para la causa del Gobierno, incentivando ciertas “pan-ideas” tales como: espíritu del orden, deseo de seguridad social y económica de nación, sentimiento de prestigio nacional, etcétera. De ser necesario, serán tomadas medidas preventivas más enérgicas, como la prisión y confinamiento de los líderes de la insurrección”81.