- -

- 100%

- +

Die Schlacht am Morgarten und ihr Schlachtfeld wurden um 1800 auch ausserhalb von Reiseführern ins Bild gesetzt, etwa auf Druckgrafiken oder Fresken. Das zweite Unterkapitel fragte nach einer Motivgeschichte dieser Bilder, die zwar immer auch für den Besuch des Schlachtfeldes warben, aber auch zeitgenössische Vorstellungen spiegelten, wie die Vormoderne aussah. Die Illustrationen in den spätmittelalterlichen Bilderchroniken waren den Besuchern um 1800 wahrscheinlich kaum bekannt. Damit liesse sich erklären, weshalb die Radierungen von 1800 keine Anleihen an die Bilder von Tschachtlan und Schilling machten.

Eine Fahne und ihre Inszenierungen

Zwei Objekte und die 500-Jahr-Feier von 1815

Für Reiseautoren um 1800 war kein historisches Material notwendig, um die Vergangenheit zu evozieren. Gab es um 1800 überhaupt Material, das mit der Schlacht in Verbindung gebracht wurde? In der Zeitspanne von 1780 bis 1830 waren zwei Objekte bekannt, die der Schlacht zugeschrieben wurden: Die sogenannte Morgartenfahne und der Hünenberger Pfeil. Wie wurden diese Objekte in den 500-Jahr-Gedenkfeiern von 1815 in Schwyz inszeniert?

Nach dem Rückzug der französischen Truppen aus der Schweiz 1813 herrschten grosse innenpolitische Spannungen, die die Schweiz an den Rand eines Bürgerkriegs brachten. Am Wiener Kongress 1814/15 verhandelten Gesandte über die Neuordnung Europas und der Schweiz nach den Revolutionskriegen. Unter diesem diplomatischen Druck einigten sich die zerstrittenen Kantonsvertreter in der Schweiz im Sommer 1815 auf einen neuen Bundesvertrag, der einen losen Staatenbund von 24 souveränen Kantonen und Halbkantonen begründete. Der Bundesvertrag wurde am 7. August 1815 in Zürich feierlich beschworen.190

Wenige Wochen später, vom Sonntag, dem 24., bis Mittwoch, den 27. September 1815, feierte man während drei Tagen in Schwyz die 500-Jahr-Feier der Schlacht am Morgarten. Vom Programm der Feierlichkeiten geben die Quellen leicht abweichende Auskünfte. Zeichnet das Tagebuch des Schwyzer Pfarrers Joseph Thomas Fassbind, der dem Anlass mit gemischten Gefühlen gegenüberstand und dessen Tagebuch nur in einer Abschrift aus dem 19. Jahrhundert erhalten ist, ein zuverlässigeres Bild als der möglicherweise überholte Programmentwurf der vorbereitenden Kommission an den Regierungsrat?191 Am Montag, 25. September, sowie am Mittwoch und Freitag sei abends «ein dramatisches Spiel, oder die Morgarten-Schlacht, allemal treffliche Musik und Musik-Konzert» aufgeführt worden, schreibt Fassbind. Der Eintritt für das Drama habe 26 Dublonen betragen. Möglicherweise fanden auch ein Konzert und ein Schiessen statt – Fassbind spricht allgemein von «Schiessen, Comedien, Musik usw.»192 Der Kommissionsentwurf hatte für Dienstagmittag eine Tafel, an der jeder sein Essen bezahlt, vorgeschlagen, über deren Umsetzung Fassbinds Tagebuch jedoch schweigt.193

Fassbind und die Kommission erwähnen einstimmig eingeladene Musiker aus den Nachbarkantonen, die mit Schwyzer Musikern zusammen das Jubiläumsorchester gebildet hätten. Fassbind beziffert die Zahl der eingeladenen Musiker mit 40. Diese seien «in alle Häuser einquartiert worden».194 So erübrigte sich vielleicht das «Lustlager», eine Art Gästeunterkunft, für welches die Kommission «1 Offizierszelt und 50 andere Zelte» aus Bern bestellen wollte.195 Die Organisatoren rechneten jedenfalls mit mehr auswärtigen Gästen, als die Gasthöfe in Schwyz aufnehmen konnten.

Aufgeführt wurde das Schauspiel Morgarten, oder der erste Sieg für die Freiheit. Ein helvetisches Staats-Schauspiel in drei Aufzügen, welches der Politiker Karl Müller-Friedberg bereits 1781 drucken und 1791 in Solothurn aufführen liess.196 Gewidmet den «freyen Männern von Uri, Schwyz und Unterwalden, Urvätern der helvetischen Freyheit», pries das langatmige Stück die Tugend, Freiheitsliebe und Todesbereitschaft der Heldenväter.197 Als kurzer Einblick in den Wortlaut seien zwei Zeilen zitiert: «Stauffach: So rächt sich der Edle, der Helvetier. Er verachtet, und vergisst.»198 Und: «Das Eisen schmilzt wie Wachs unter der schweren Hellebarde.»199 In der Schlachtdarstellung folgt Müller-Friedberg grösstenteils Tschudis Erzählung und betont, dass die Waldstätter auch in grösster Not die Hilfe der Verbannten ablehnten. Das «ehrwürdige», «geweihte» Panner von Schwyz hat in Müller-Friedbergs Schauspiel ebenso seinen Auftritt200 wie der Pfeil von Hünenberg, dessen Absender ein aargauischer «Edelmann» sei.201 Unter den Urner Mitkämpfern findet sich auch Tell, der den Pfeil schiesst, «der schon einmal für die Freyheit flog».202 Nicht nur der Warnpfeil kommt also im Stück vor, sondern auch jener Pfeil, den Tell auf den Apfel geschossen hat, fliegt während der Schlacht nochmals durch die Luft – sozusagen ein Pfeil aus der Vergangenheit.

Der Höhepunkt des Jubiläums fand am Mittwoch, 27. September statt. Die weltlichen und geistlichen Amtsträger versammelten sich um halb acht Uhr beim Rathaus. Um acht Uhr begleiteten die Herren einen Umzug zur nahen Kirche. Ein Schwyzer in alter Tracht trug das «Panner, so an der Morgartnerschlacht gebrauchet worden», vom Rathaus in die Kirche, begleitet von zwölf Männern, die «in alter Schwyzer Tracht mit Hellenparten erschienen, 4 von Schwyz, 4 von Uri, 4 von Unterwalden».203 Laut Fassbind gingen 100 Soldaten voraus und weitere 100 folgten dem Festzug. Ein «Knäblein trug einen Schild, worauf die Namen der Schlachten geschrieben standen, an denen dieses Panner wehte».204 Nach dem Gottesdienst brachte dieselbe Gruppe die Morgartenfahne «unter militärischer Bedeckung» zurück ins Haus von Alois Reding, der die Fahne in seinem Privathaus aufbewahrte, wie es der Bannerherr üblicherweise tat.205 Das «Panner» wurde wie eine Reliquie inszeniert: exklusiv in einer Prozession und einem Gottesdienst präsentiert und dann wieder aus den Augen des Publikums gebracht.

Laut Dekan Gissler, der gleich eine Rede halten sollte, war die Fahne an den Schlachten in Morgarten, Laupen, Sempach, Murten, Grandson und Bellenz, also von 1315 bis 1503 sechsmal, «das Vereinigungszeichen der Schwyzer» gewesen. Dieser Kumulierung von Schlachten unter einer Fahne widerspricht die neuere Forschung.206 Die Schwyzer haben dieser zufolge im 14. Jahrhundert eine Fahne nur einmal für eine Schlacht verwendet. Im Bundesbriefmuseum in Schwyz sind heute auch die Schwyzer Standespanner von Laupen 1339 und Sempach 1386 ausgestellt.207

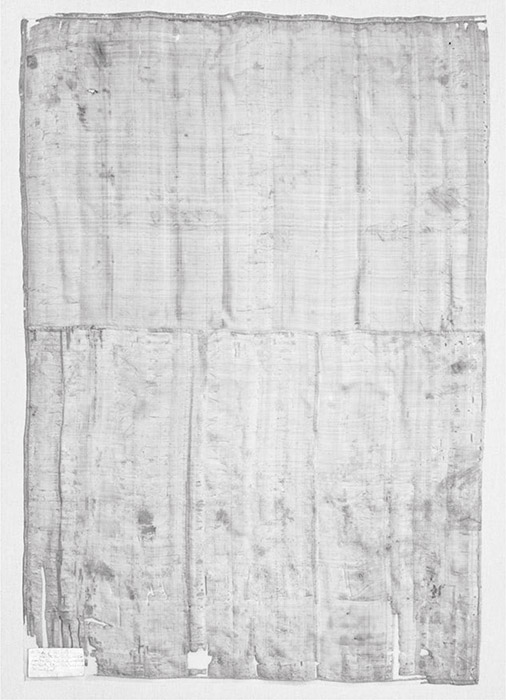

Abb. 13: Die Morgartenfahne: Das Seidentuch wurde in den 1980er-Jahren textilhistorisch untersucht und auf den Anfang des 14. Jahrhunderts datiert.

Beim Banner, heute meist Morgartenfahne genannt, handelt es sich um ein rechteckiges, an den Rändern leicht angegriffenes Seidentuch, das ursprünglich rot eingefärbt, aber ohne Aufdruck war. In einer Ecke des Seidentuchs ist ein Zettel aus Pergament befestigt, auf dem die Fahne in Ich-Form Auskunft gibt: «Ao. Mcccxv. Den xcj. Wintermonat, halfen die von Schwytz mit hilf deren von Ury unndt Unterwalden under mir hertzog Lüpolt von Österrich obsigen am Morgarten.»208 Der Zettel wurde allerdings erst im 16. oder 17. Jahrhundert verfasst.209 Auch auf den anderen Schwyzer Landesfahnen wurden in derselben Zeit Zettel mit ähnlichem Wortlaut befestigt, was die «Personifikation dieser Feldzeichen» zeige, wie der Historiker Oliver Landolt schreibt.210 Die Morgartenfahne gilt heute laut der Historikerin Annina Michel als «einziges Objekt, das direkt mit der Schlacht am Morgarten in Zusammenhang steht».211 In der Morgartenfeier von 1815 erfüllte sie eine wichtige Funktion in der öffentlichen Inszenierung der Schlacht und wurde als Reliquie und Denkmal behandelt.

Die Morgartenfahne und andere Schwyzer «Siegestrophäen», wie sie der Schwyzer Kanzleidirektor Martin Styger 1915 nennt, waren angeblich während der Helvetik nach Bern gebracht worden und kamen wohl erst kurz vor 1815 nach Schwyz zurück. Martin Styger berichtet, dass die «Pergamenturkunde» an der Morgartenfahne versehentlich am Burgunder- und Schwabenkriegpanner gelandet und in Schwyz von Landammann Styger «nach genauer Prüfung, namentlich an Hand der Beschreibungen früherer Pannerfeste» wieder am richtigen Banner befestigt worden sei.212 Das Morgartenbanner war ein bereits bekanntes Inszenierungsmittel schwyzerischer Autonomie, in den Worten Oliver Landolts, der schwyzerischen «Landesehre», 213 das, vorübergehend verloren, nun wieder öffentlich in Besitz genommen wurde.

Nachdem die Morgartenfahne 1815 in einer feierlich-triumphalen Prozession vom Rathaus in die Schwyzer Pfarrkirche getragen worden war, wurde sie während der Rede des Dekans Gissler und des Hochamts in der Mitte der Kirche aufgestellt. Die Rede des Pfarrers von Attinghausen, dem betagten Dekan Gissler, druckte noch im selben Jahr der Verlag Benziger und Eberle in Einsiedeln als «Gelegenheits-Rede bey der fünfhundertjährigen Erinnerungsfeyer der Morgarter Schlacht».214 Gissler erzählte die Geschichte der Schlacht am Morgarten gemäss Tschudi und setzte sie mit längeren Bibelzitaten in Bezug zur Geschichte der Makkabäer und zum Kampf David gegen Goliath. Absicht seiner Rede war es, die jüngeren politischen Ereignisse in der Schweiz und vor allem den neuen Bundesvertrag in das Narrativ vom freien Vaterland einzuordnen und als Weg zu einer neuen Eintracht zu beschwören. Vor allem aber zielte Gisslers Rede darauf, das Bild der patriotisch Gesinnten als fromme und treue Beschützer der Kirche zu bestärken, wie es deren heldenhafte Väter gewesen seien. «Ja Brüder! Waldstätter! Ich beschwöre euch bey der heiligen Asche eurer Väter, […] ich beschwöre euch bey dieser ehrwürdigen Fahne, unter welche diese Treue und Eintracht geschworen, und sie am Morgarten zum Kampf und Siege angeführt hat […]». Und an die «Hochansehnlichen» unter den Gästen: «Verlassen Sie diese heilige Kriegsfahne, dieses kostbare Denkmal väterlicher Tapferkeit nicht, bis Sie unter demselben Nachfolge den Vätern, Treue den Bünden, und Eintracht den Brüdern gelobet haben […]».215 Es folgte ein Segen des Standes Schwyz und der «ganze[n] hochlöbliche[n] Eidsgenossenschaft»: «Bewahre, segne, heilige uns alle. Amen.»216 Nach dieser patriotischen und religionspolitischen Rede hielt der Abt des Klosters Einsiedeln, Konrad Tanner, das Hochamt, welches ein Schwyzer Orchester, das mit den eingeladenen Musikern aus den Nachbarkantonen verstärkt war, begleitete.217 Gissler bezieht sich in seiner Rede immer wieder auf die Morgartenfahne («ehrwürdige Fahne», «heilige Kriegsfahne», «kostbares Denkmal väterlicher Tapferkeit») und inszeniert sie als Beweis für die Taten der «Väter» und bindendes Schwurmittel für die anwesenden stilisierten «Söhne».

Um 12 Uhr stand laut Fassbind «eine prächtige Mahlzeit […] für mehr als 100 Personen» bereit, an welcher der Abt Tanner Platz nahm.218 Nicht Geladene bezahlten ihr Essen selbst.219 Es seien «über 50 frömdi Priester […] und unzählig viel hiesig und frömdes Volk» dabei gewesen.220 Um 3 Uhr nachmittags gab das Orchester nochmals ein Konzert. Laut dem Kommissionsentwurf hätte abends um 8 Uhr ein Ball stattfinden sollen, Fassbind erwähnt für den Mittwochabend sowohl eine erneute Aufführung des Morgarten-Schauspiels als auch ein Konzert und eine «Komedie», an welcher der Einsiedler Abt teilnahm. Laut Fassbind habe es Abt Konrad Tanner an der 500-Jahr-Feier in Schwyz gefallen, und am Donnerstagmorgen sei er mit seiner Begleitung – fünf Pater, «2 Tozet Sänger, Kammerdiener, Sigrist und 2 Bedienten» – «hochvergnügt» wieder abgereist.221 Fassbinds Tagebucheintrag gibt einen gespaltenen Eindruck wieder. Unzufrieden notierte er, dass für «die Comedie» die Gottesdienste verschoben werden mussten. Das Jubiläum sei aber insgesamt «in speciem solemnissime», also auf höchst feierliche Weise abgehalten worden.222

Wer organisierte die 500-Jahr-Feier von Morgarten im turbulenten Sommer 1815? Der Text der Einladung spricht dafür, dass die aktuellen politischen Umstände den Anlass zur Feier gaben: «Man zählte gerade 500 Jahre seit der folgereichen Schlacht am Morgarten, von welcher die gesicherte Freyheit und Unabhängigkeit der Urkantone sich datiert und welchem wichtigen Ereignisse auch die übrigen Kantone ihre Freyheit und Selbständigkeit in der Folge zu verdanken haben. Es ist ein besonderes Zusammentreffen, dass gerade […] diese erkämpfte Freyheit neuerdings von den grossen Mächten Europas bestätigt und garantiert wird.»223 Dreimal wird in dem zitierten Ausschnitt der Begriff «Freyheit» erwähnt: Die Freiheit, die sich die Urkantone 1315 sicherten, die Freiheit, die daraus auf ungenannte Weise für die übrigen Kantone erwuchs, und die Freiheit, die in der Gegenwart 1815 am Wiener Kongress bestätigt werde. Über den elastischen Begriff der Freiheit schlagen die Veranstalter der Gedenkfeier einen Bogen von der Schlacht am Morgarten in die politische Gegenwart von 1815.

Im September 1815 wurde in Schwyz die Schlacht am Morgarten auf neuartige Weise in einem Festspiel mit Unterhaltungsprogramm sowie anhand von Objekten, die die Geschichte verkörperten, inszeniert: Fahne, Hellebarden und Trachten. Die Fahne wurde als Reliquie und als Symbol für die Vorsehung Gottes in einer Reihe siegreicher Schlachten gefeiert. Diese Nutzung der Banner, die es bereits vor 1798 gab, verstärkte sich im Lauf des 19. Jahrhunderts. Ab 1822 wurden an den Schützenfesten die Schlachtfahnen mitgetragen und, laut Frei, «hoch verehrt».224

Ebenfalls wichtige Inszenierungsmittel an der Gedenkfeier von 1815 waren Hellebarden und Trachten. Die Verbindung von Hellebarden mit der Schlacht am Morgarten kann sich auf die Chronik von Johannes von Winterthur berufen, der in seiner Schlachterzählung von 1340 die «helnbarta» erwähnt.225 1815 werden die Hellebarden als typisch mittelalterliche Waffen der Schwyzer inszeniert. Trachten waren 1815 hingegen ein neues Inszenierungsobjekt. Im Historischen Lexikon der Schweiz werden sie als regionsspezifische, dem Wandel bewusst entzogene, festliche Kleidung einer ländlichen Bevölkerung beschrieben, die im 18. Jahrhundert im Sinne einer «Erfindung von Tradition» (Eric Hobsbawm) kreiert wurde.226 Trachten zeigten 1815 ein gewachsenes kantonales und ländliches Selbstverständnis und sollten eine «typische» Schweizer Bevölkerung ins Bild setzen. Vermutlich wurde die Nachfrage nach Trachtenbildern auch von einer touristischen Käuferschaft angeregt.

Ein weiteres Inszenierungsobjekt von Morgarten ist der Pfeil von Hünenberg.227 Zwar taucht er in den Quellen über die Schwyzer Feierlichkeiten von 1815 nicht auf, doch soll im selben Jahr der Luzerner Patrizier Anton Zurgilgen den Pfeil der Goldauer Familie Zay geschenkt haben. Diese bestätigte schriftlich den Besitz des Pfeils 1862.228 In den 1880er-Jahren war der Pfeil im Hotel Rigi in Arth als Wandschmuck ausgestellt. 2015 wurde jener Pfeil, den die Korporation Unterallmeind in Arth als «originalen» Hünenberger Pfeil ausgestellt hatte, archäologisch und mit Radiokarbonanalyse auf sein Alter überprüft. Das Ergebnis war eine Datierung sowohl der Geschossspitze als auch des Holzes in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, wobei festgehalten wurde, dass das Holz erst nach 1315 zu einem Pfeil verarbeitet wurde.229 Es ist vermutlich kein Zufall, dass ein Hünenberger Pfeil genau im Jahr 1815 verschenkt worden sein soll. Die Gedenkjahre erhöhen die Nachfrage nach historischem Material, mit dem sich einzelne Personen, Familien oder die Obrigkeit inszenieren können.

Obwohl man 1815 in Schwyz plante, wieder jährlich eine Morgartenfeier zu veranstalten, waren die Gedenkfeiern der 1820er- und 1830er-Jahre nur kleine Feiern, die 1833 versandeten. 1821 gründeten Schweizer Studenten, die an ausländischen Universitäten studierten, in Aarau den sogenannten Sempacherverein, der Reisen zu den alteidgenössischen Schlachtfeldern organisierte, wo die Mitglieder Erinnerungsfeiern abhielten.230 Ziel des Vereins war es, die Vaterlandsliebe zu stärken und «die heiligen Stätten des Vaterlandes, geweiht durch die Grossthaten unserer edlen Väter, in eidsgenössischer Eintracht zu besuchen […]». Diese als «patriotische Wallfahrten» bezeichneten Ausflüge führten den Sempacherverein nach Sempach, auf die Ufenau bei Stans, nach Murten, Näfels, Stoss, Schwaderloh und nach St. Jakob an der Birs. 1829 löste sich der Sempacherverein wieder auf. Morgarten fehlte aus unbekannten Gründen auf der Ausflugsliste des Sempachervereins.231

Trotz dieser wenig erfolgreichen Fortsetzungen kann man behaupten, dass mit der Inszenierung von 1815 ein Schema von Morgartenfeiern erfunden wurde. Das historische Gedenkjahr, das sich auf eine runde Zahl berufen kann, wurde in grossem Rahmen mit Unterhaltungsangeboten als Symbol für Eigengeschichte gefeiert, womit eine Beziehung zwischen Vergangenheit und Gegenwart hergestellt werden sollte.232

Rückblende: Geschichtsgebrauch vor 1800

Die 500-Jahr-Gedenkfeier war nicht der erste Anlass, der sich auf die Schlacht am Morgarten berief. Seit dem 16. Jahrhundert sind Schlachtjahrzeiten belegt. In der älteren Literatur wird angenommen, dass die Schlachtjahrzeiten wenige Jahre nach den kriegerischen Ereignissen erstmals durchgeführt worden seien und sich seither unverändert erhalten hätten.233 Meist wird auch davon ausgegangen, dass es sich bei den Schlachtjahrzeiten um typisches eidgenössisches und vor allem innerschweizerisches «Brauchtum» handle.234 Der Historiker Rainer Hugener führte diese Lehrmeinungen wesentlich auf den Einfluss der 1940 erschienenen Quellensammlung Das Schlachtjahrzeit der Eidgenossen nach den innerschweizerischen Jahrzeitbüchern des Klosterarchivars von Einsiedeln Rudolf Henggeler (1890–1971) zurück.235 So wie der Titel von «Das Schlachtjahrzeit» in Singular spricht, verstand Henggeler die Schlachtjahrzeit als singuläres, immer gleich bleibendes, religiöses «Volksbrauchtum». Schlachtjahrzeiten wurden jedoch im Spätmittelalter von benennbaren Akteuren aus bestimmten Anlässen und Absichten eingeführt. Die Obrigkeiten des Spätmittelalters hätten, so Rainer Hugener, die Schlachtjahrzeiten – «liturgische Feiern zum Andenken an bestimmte kriegerische Auseinandersetzungen»236 – angeordnet, um Niederlagen der spätmittelalterlichen Gegenwart zu bewältigen. Zum Beispiel sei das Gedenken an die Schlacht bei Sempach zuerst als Dankfeier für den Sieg gestaltet worden; den Gefallenen gedachte man erst nach der Niederlage von Arbedo 1422.237

Seit wann wurde der Gefallenen von Morgarten gedacht? In den frühesten Jahrzeitbüchern der Innerschweiz wurde die Schlacht nicht erwähnt, die Namen der Gefallenen waren folglich auch nicht überliefert.238 Eine entscheidende Rolle für das Schlachtjahrzeit von Morgarten spielte der Berner Chronist Konrad Justinger.239 Justinger verfasste ab 1420 im Auftrag der Berner Obrigkeit eine Chronik der Geschichte der Stadt Bern von deren Gründung bis in die Gegenwart des frühen 15. Jahrhunderts. In dem später Berner-Chronik genannten Werk brachte Justinger die Schlacht am Morgarten mit der Gründung der Eidgenossenschaft in Verbindung und etablierte einen Kanon der siegreichen eidgenössischen Schlachten, der mit Morgarten beginnt.240 Zudem zog Justinger Parallelen zwischen der Schlacht am Morgarten und zeitgenössischen Berner Kämpfen gegen die Habsburger. Weshalb gab Justinger Morgarten ein grosses Gewicht in seinem Geschichtsbild? Die Berner Regierung wünschte sich vermutlich auch deshalb eine Stadtgeschichte, um Berns Eroberung des Aargaus, seine antihabsburgische Politik und seine aktuelle Bündnispolitik zu legitimieren und zu bestärken.241 Morgarten 1315 und Aargau 1415 hätten mit der Chronik Justingers im Gedenkjahr 2015 als Zusammenhänge gedacht werden können.

Justingers Chronik diente dem Luzerner Melchior Russ als Vorlage für seine 1482–1488 verfasste Luzerner Chronik.242 Russ schrieb grössere Textteile aus Justingers Berner-Chronik ab. Unter anderem übernahm er Justingers Schlachtenkanon, nach dem Morgarten die erste in einem Kanon von «Freiheitsschlachten» gewesen sei, welche die Eidgenossenschaft begründeten.243 Das Urner Jahrzeitbuch aus den 1480/1490er-Jahren wiederum übernahm die Darstellung Morgartens von Justinger/Russ und nannte erstmals Namen von Gefallenen. Hugener zeigt, dass die Urner Verfasser des Jahrzeitbuchs tatsächlich aus Urkunden aus dem frühen 14. Jahrhundert «alt» wirkende Namen auswählten und dass einige der Namensträger auch nach 1315 noch am Leben waren. Als man die Namen der angeblichen Gefallenen niederschrieb, war man einerseits um eine Art historischer Authentizität besorgt, andererseits berücksichtigte man aktuelle Interessen. So bemühten sich herrschende Urner Familien wie die Beroldingen darum, einen ihrer Vorfahren in der Gefallenenliste unterzubringen, weil eine Beteiligung am ersten Freiheitskrieg als symbolisches Kapital der Nachfahren galt, wie Hugener argumentiert.244

Derselbe Vorgang wiederholte sich nach 1521 in Schwyz, wo etwa die Familie Schorno im Jahrzeitbuch festhalten liess, dass einer ihrer Vorfahren im hohen Alter bei der Schlacht am Morgarten geblendet worden sei.245 Die Erzählung des alten Mannes, der geblendet wird, ist ein bekanntes Motiv zur Darstellung der Grausamkeit und Willkür tyrannischer und illegitimer Herrscher und aus der Geschichte des Vaters von Arnold von Melchtal bekannt.246 Auch die Zuger liessen in den 1470er-Jahren – der Kontext war laut Hugener die Niederlage in der Schlacht von Arbedo – ein neues Jahrzeitbuch schreiben, worin Morgarten an erster Stelle aufgeführt ist. Verwandte Gefallene erwähnten sie aber nicht, weil diese auf der «falschen» Seite gefallen wären und nicht zur neuen Bündnispolitik passten. Die führenden Innerschweizer Familien zogen also Geschichte heran, um die aktuelle politische Ordnung und ihre Stellung darin zu rechtfertigen und somit zu festigen. Hugener nennt diese Form des um 1500 gängigen Geschichtsgebrauchs «Verlängerung der Vergangenheit»: Die eigene Geschichte werde «entlang einer fast kanonischen Reihe von Schlachten» imaginiert.247

1521 beschloss der Rat von Schwyz, der Schlacht am Morgarten am 11. November zu gedenken. Im Jahrzeitbuch waren im Jahr des Beschlusses noch keine Gefallenennamen von Morgarten enthalten, diese wurden erst später eingefügt. Laut Hugener war der Auslöser für diese Renaissance von Morgarten die Schlacht von Marignano 1515, bei der Tausende eidgenössische Söldner ums Leben kamen. Das Gedenken an die siegreiche Schlacht von 1315 sollte helfen, die Verluste und die Niederlage von Marignano zu verarbeiten.248

Die 1521 eingerichtete Schwyzer Schlachtjahrzeit konnte sich jedoch nicht etablieren, weil die Obrigkeit die Feier zwar verordnet, aber ihre Finanzierung nicht geregelt hatte.249 Die eidgenössischen Schlachtengedenkfeiern wurden vom Spätmittelalter bis zur Helvetik mehrmals an zeitgenössische Kontexte angepasst und entsprechend verändert.250 In den 1820er-Jahren, nach dem Ende der Helvetischen Republik, wurden die Schlachtjahrzeiten wiederbelebt und auf eine neue Art gefeiert. Dabei wurde an die Gedenktradition des Spätmittelalters angeknüpft, die religiösen Inhalte jedoch zu patriotischen Reden oder, nach Georg Kreis, zu Festen zivilreligiöser Art umgedeutet, in denen weniger der Toten als der siegreichen Tat gedacht wurde.251 Neben dem lokalen Publikum richteten sich die Gedenkfeiern des 19. Jahrhunderts auch an einen überregionalen, teilweise nationalen Einzugskreis von Zuschauern. Die Funktion dieser neuartigen Gedenkfeiern war es, das Nationalbewusstsein zu fördern.252

Die Schlachtjahrzeiten fanden bis in die 1940er-Jahre in der Pfarrkirche von Sattel statt, die angeblich auf eine Stiftung der Schwyzer im Gedenken an Morgarten gebaut worden sei.253 1940 verlegte man die Gedenkfeier neu zur Kapelle in der Schornen, der sogenannten Schlachtkapelle. Zur Geschichte dieser Kapelle gibt es nur lückenhafte Angaben. Laut Annina Michel wurde sie 1603 «neu gebaut», man hielt aber in einer Urkunde fest, dass es eine Vorgängerkapelle seit 1501 gegeben habe.254 Dies würde Hugeners These von einer Renaissance des Schlachtgedenkens nach Marignano 1515 widersprechen. In der Literatur wird aber nirgends erwähnt, ab wann die Kapelle «Schlachtkapelle» genannt und mit Fresken zur Schlacht versehen wurde – sie ist zugleich auch eine Jakobskapelle am Pilgerweg. Gonzague de Reynold behauptet, die Kapelle sei 1520 mit einem entsprechenden Wandbild bemalt worden, ohne die Quellen für diese Jahreszahl anzugeben.255

Fazit