- -

- 100%

- +

En este capítulo hacemos una recapitulación de los exámenes realizados a México, y expuestos en este libro, destacando las recomendaciones de los comités, aquellas más repetidas y reiteradas y con la pregunta de qué ocurre en las instituciones del estado mexicano que no solo no cumple a cabalidad las recomendaciones fundamentales que le hacen los comités de expertos y expertas, sino que, como el caso de la declaración del estado de excepción, hace exactamente lo contrario.

Al final de cada capítulo aparecen las referencias documentales que consultamos y que fueron la materia prima de nuestros análisis de los tres diferentes discursos en torno a una realidad concreta.

Como el proceso editorial tiene sus tiempos, también los comités y los relatores especiales tienen sus calendarios. Del momento en que entregamos una primera versión del libro a la fecha que entregamos las correcciones sugeridas por el dictamen se han realizado algunos exámenes al estado mexicano, que ya no incorporamos en el trabajo, entre los que destacan el comité de la CEDAW, en julio de 2018, la visita conjunta de los relatores de la ONU y la CIDH sobre libertad de expresión, en junio de 2018, y la tercera realización del EPU en noviembre de 2018, para lo cual el estado mexicano debió enviar en agosto de 2018 el informe en el que da cuenta del cumplimiento de las recomendaciones que se le hicieran cinco años atrás.

REFERENCIAS

Martínez, Sanjuana (2017). La impunidad en México es una estrategia criminal del gobierno, dice el obispo Vera. La Jornada, 6 de agosto de 2017. Recuperado de http://www.jornada.unam.mx/2017/08/06/politica/008n1pol

Ploton, Vincent (2017). La aplicación de las recomendaciones de los órganos de tratados de la ONU. Una evaluación de los últimos avances y cómo mejorar un mecanismo clave

en la protección de los derechos humanos. Sur, vol.14, núm.25, pp. 219–235. Recuperado el 11 de septiembre de 2017, de http://sur.conectas.org/es/la-aplicacion-de-las-recomendaciones-de-los-organos-de-tratados-de-la-onu

La discriminación nuestra de cada día (*) DENISSE MONTIEL FLORES

En México no se da el fenómeno de la discriminación racial.

(Afirmación del representante de México en el

IX–X ciclo de presentación de informes)

La discriminación racial es una problemática que ha estado presente en diversos países del mundo, del cual México no ha estado exento. Por ello se han creado instrumentos y mecanismos a escala internacional para prevenirla y erradicarla. Uno de estos instrumentos es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas (en adelante, la Convención), la cual, cabe señalar, fue el primer instrumento de protección a un derecho en particular que firmó el estado mexicano. En este documento se establece la definición de discriminación racial, así como la obligación de los estados parte de garantizarles a sus ciudadanos/as el derecho a la igualdad y no discriminación, y otros compromisos en la materia.

Asimismo, se estipula la creación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), que es el mecanismo compuesto por un grupo de personas expertas en el tema, que se encarga de examinar a los estados sobre el grado de cumplimiento de la Convención. Tal como se explicó en la presentación general, en este proceso de examinación que realiza el Comité intervienen tres grupos de agentes: el estado mexicano, las organizaciones de la sociedad civil y el grupo de expertos/as del CERD. Cada uno de ellos desempeña un papel sumamente importante en esta batalla simbólica, en la que confluyen las visiones y opiniones de estos tres grupos de agentes, que luchan por imponer la visión legítima sobre la situación del derecho a la igualdad y no discriminación en México.

En este capítulo realizaremos un análisis sobre el grado de cumplimiento de la Convención y las principales problemáticas y retos que presenta el estado mexicano con respecto a la problemática de la discriminación racial. Comenzaremos con el abordaje de los antecedentes de esta Convención, como el contexto en el que surgió ese instrumento, así como su fecha de aprobación por parte del estado mexicano y si es que puso alguna reserva al momento de hacerlo, lo cual nos aportará información valiosa sobre cuáles eran esas cuestiones que el estado no pretendía acatar y por qué; y, por otro lado, si es que existe una cláusula interpretativa, lo que nos dará una idea sobre cómo es que el estado entiende este derecho.

En segundo lugar, haremos un recuento sobre todos los procesos de examinación a los que se ha sometido México ante el CERD, lo cual será un ejercicio sumamente rico, ya que analizaremos las examinaciones que se han llevado a cabo desde hace ya 41 años. Esto nos permitirá hacer un balance y destacar qué es lo que ha cumplido el estado mexicano, y qué es lo que, hasta la fecha, se ha rehusado a cumplir.

Posteriormente se realizará un breve análisis sobre el examen más reciente al que se sometió el estado mexicano, destacando cuáles fueron las tres problemáticas consideradas de mayor gravedad para cada uno de los tres grupos de agentes y vislumbrar de esa manera cuáles son las prioridades para cada uno de éstos.

Finalmente, se presentarán las conclusiones con respecto a cuál es el grado de cumplimiento de la Convención por parte del estado mexicano, así como las tendencias que se presentaron a lo largo de todos estos años en los que México ha sido evaluado por el CERD y, con base en eso, establecer algunas hipótesis sobre qué es lo que el estado mexicano informará al Comité en el próximo periodo de evaluación, y cuáles serán algunas de las observaciones y recomendaciones que el grupo de expertos/as realizará a México.

ANTECEDENTES

La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AG–ONU) y abierta para que los países miembros de la ONU firmaran y ratificaran ese documento el 21 de diciembre de 1965. Pero no fue hasta el 4 de enero de 1969 cuando este instrumento internacional entró en vigor, ya que hasta esa fecha juntó las firmas de los estados parte que necesitaba para que pudiera comenzar a aplicarse —debido a que en su artículo 19 se señala que este instrumento entrará en vigor después de que 27 países ratificaran o se adhirieran a la Convención.

Por su parte, el estado mexicano firmó la Convención el 1 de noviembre de 1966, es decir, casi un año después de haberse adoptado este documento. Posteriormente, al cumplir con los requisitos señalados por la ley mexicana para que un tratado internacional entre en vigor, la Convención fue aprobada por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el día 6 de diciembre de 1973, fue ratificada por el entonces presidente, Luis Echeverría Álvarez, el 20 de agosto de 1974, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 1975. Tal como podemos observar, pasaron casi 10 años entre la firma y la entrada en vigor de este instrumento en México, lo que refleja las trabas que desde un inicio afrontó este tratado, así como la poca importancia que el estado mexicano le daba a este instrumento. A diferencia de las demás convenciones, como veremos en los siguientes capítulos, es menor el tiempo que transcurre entre la firma de la Convención y su entrada, lo que nos hace preguntarnos ¿por qué transcurrió tanto tiempo en el caso de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial? Quizá una de las posibles respuestas sea la falta de reconocimiento de esa problemática por parte del estado mexicano, como veremos a lo largo de este capítulo.

Cabe señalar que el estado, al momento de firmar y ratificar la Convención, a diferencia de otras convenciones que se abordarán en los siguientes capítulos, no expresó reservas a ninguno de sus artículos ni hizo ninguna declaración interpretativa, lo que significa que aceptó por completo lo que en la Convención se estipula.

Antes de comenzar a hablar sobre el contenido de este instrumento, así como de su alcance y los derechos y obligaciones que establece, es necesario abordar algunos aspectos como el contexto y los antecedentes internacionales más próximos a la creación de esta Convención para comprender la importancia del surgimiento y adopción de un tratado que protegiera y hablara de un derecho específico, que, en este caso, es el derecho a la igualdad y la no discriminación.

Sin duda alguna, el primer antecedente de la Convención fue la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual fue adoptada y proclamada por la AG–ONU el 10 de diciembre de 1948, y es que en este instrumento se establece por primera vez en sus artículos 1° y 2° el derecho a la igualdad y no discriminación, señalando que todos los seres humanos nacen libres e iguales y que gozarán, sin distinción alguna, de todos los derechos humanos que en ese documento se consagran.

Debe señalarse que la Convención surgió en una época que se caracterizaba por la instrumentación de políticas y prácticas discriminatorias en diversos países, principalmente en el continente africano, donde muchos de ellos todavía se encontraban bajo el dominio europeo, como Sudáfrica, en donde se impuso la práctica del apartheid, un sistema de segregación racial impuesto por los antiguos colonos ingleses y holandeses que consistía en dividir y segregar a los diferentes grupos raciales. De forma más explícita, y en palabras del Partido Nacionalista que dio a conocer su programa en 1947, se trataba de

Una política que se pone la tarea de conservar y salvaguardar la identidad racial de la población blanca del país y de conservar y salvaguardar la identidad de los pueblos no europeos como grupos raciales separados, con oportunidades para cada uno de desarrollarse como unidades nacionales autodeterminadas… Apoyamos el principio general de los bantúes y de los blancos… Los bantúes en las áreas blancas deberán ser considerados como ciudadanos migratorios, sin derechos políticos o sociales iguales a los de los blancos (Correa Villalobos, 1965, p.435).

La puesta en práctica de este sistema trajo como consecuencia la violación de los derechos a la igualdad, políticos, de tránsito, entre otros. Fue así como, a consecuencia de la instrumentación de este tipo de políticas en algunos países, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1963 la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en donde quedó plasmada

[...] la preocupación por las manifestaciones de discriminación racial que aún existen en el mundo, algunas de las cuales son impuestas por determinados gobiernos mediante disposiciones legislativas, administrativas o de otra índole, en forma, entre otras, de apartheid, segregación o separación, así como por el fomento y difusión de doctrinas de superioridad racial y expansionismo en algunas regiones (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1965, párr. 9).

Si bien es cierto que la Convención se basó en la Declaración, hay diferencias importantes entre estos dos instrumentos. La primera de ellas es que la Declaración no es vinculante, por lo que los estados parte no están obligados a cumplir con lo establecido en ese documento, sino que se deja a la buena voluntad de éstos para llevar a cabo y respetar lo señalado en él; mientras que la Convención sí tiene carácter vinculante. Además, el contenido de estos dos instrumentos es diferente, debido a que la Convención es más amplia y específica sobre los derechos consagrados y las obligaciones que tienen los estados para garantizar que se respete el derecho a la igualdad y no discriminación.

La Convención se encuentra dividida en tres apartados. En la primera parte, que comprende del artículo 1° al 7°, se establece la definición de discriminación racial, entendida como

[...] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1965).

De igual manera, en este apartado se establece la obligación que tienen los estados de llevar a cabo todas las medidas legislativas y administrativas que sean necesarias para prevenir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas; además, se comprometen a garantizar a todas las personas algunos derechos relacionados como el derecho a la igualdad de tratamiento ante los órganos de justicia, a la seguridad e integridad personal, a tener una propiedad, y los derechos económicos, sociales y culturales. Finalmente, se establece que los estados ofrecerán protección y les garantizarán una reparación justa y adecuada a las personas que sean víctimas de la violación de este derecho y se encargarán de sancionar a los responsables de cometer actos de discriminación.

En el segundo apartado de la Convención, integrado por los artículos 8° al 16°, se establece la creación del Comité, la manera como se integrará, las reglas para elegir a sus integrantes, su funcionamiento y sus atribuciones. Además, se señala la posibilidad que tienen los estados parte de aceptar, en cualquier momento, la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales. El estado mexicano reconoció esta competencia en el 2001, por lo que, a partir de esa fecha, cualquier persona o grupos de personas que hayan sufrido alguna violación de los derechos consagrados en este instrumento pueden acudir ante el Comité para que sus miembros conozcan y examinen sus casos. Sin embargo, como veremos más adelante, esta competencia no ha sido aprovechada por las y los miembros de la sociedad civil.

Finalmente, en el tercer apartado de este instrumento, compuesto por los artículos 17° al 25°, se establece que el tratado queda abierto para su firma y adhesión, así como la fecha en la que entrará en vigor. Además, se estipulan cuáles reservas no son aceptadas como válidas, y el mecanismo que se llevará a cabo para resolver las controversias que surjan entre los estados con respecto a la interpretación o aplicación de la Convención.

CRÓNICA

A partir de la entrada en vigor de la Convención el estado mexicano se ha sometido en once ocasiones al proceso de evaluación ya descrito en la introducción. En cada uno de estos procesos el Comité evalúa si México cumple con todo lo establecido en este instrumento internacional. A continuación haremos un breve recuento de las fechas y sesiones en las que se llevaron a cabo estos procesos de examinación.

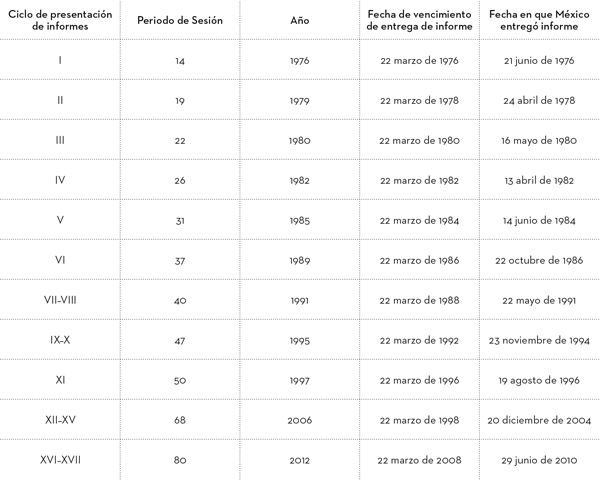

En la tabla 1.1 se puede observar los números y periodos de sesiones, así como los años en los que se llevaron a cabo las examinaciones por parte del Comité. Además, se muestran las fechas límites que tenía el estado mexicano para entregar sus informes al grupo de expertos/as y las fechas en que entregaron los informes, que, como se puede observar, es a partir del ciclo VII–VIII cuando el estado se retrasó varios años en entregar su informe.

Asimismo, se puede observar que, a diferencia de los otros comités, de los cuales se hablará en los capítulos siguientes, los ciclos de presentación de informes eran más constantes y no cada cuatro años, como actualmente se hace, lo que representaba un seguimiento más exhaustivo por parte del Comité. Sin embargo, esta dinámica cambió a partir del IX–X ciclo de presentación de los informes, ya que en esa ocasión se realizó cuatro años después.

TABLA 1.1 CICLOS DE EVALUACIONES A MÉXICO POR PARTE DEL CERD

De igual manera, vale la pena destacar el gran lapso que pasó entre la presentación del XI ciclo a la presentación del XII–XV ciclo del estado mexicano, lo que ocurrió debido al retraso de la entrega de sus informes periódicos por parte del estado, cuestión que fue destacada por el Comité y que veremos con mayor detenimiento en el siguiente apartado.

Durante los 41 años que transcurrieron desde la primera ocasión en que México se sometió a la evaluación del Comité ocurrieron distintos hechos que marcaron la historia del país, como la matanza del 68, las distintas crisis económicas, los movimientos sociales que surgieron alrededor de distintas problemáticas como la desaparición forzada, etc. Sin embargo, para la problemática que nos atañe, hubo dos acontecimientos sumamente importantes, los cuales fueron destacados por las y los expertos del Comité en distintas sesiones de evaluación. El primero de ellos es la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que tuvo lugar el 1 de enero de 1994, el mismo día del alzamiento del movimiento indígena zapatista. La firma y posterior entrada en vigor de este tratado significó la consolidación del sistema económico neoliberal, la apertura y liberalización del mercado mexicano, pero también trajo como consecuencia el agravamiento de la situación de pobreza, exclusión y desigualdad que enfrentaban miles de mexicanos y mexicanas, en especial de las comunidades indígenas del país.

El segundo hecho que debe destacarse es el levantamiento zapatista, el cual ocurrió en la misma fecha, y es que este levantamiento surgió como respuesta a las condiciones sociales de pobreza y exclusión en las que se encontraban millones de campesinos y campesinas e indígenas en el país, además, clamaban por que se llevaran a cabo elecciones libres y democráticas y se respetara la autodeterminación de los pueblos.

BALANCE DE RECOMENDACIONES DE LOS EXÁMENES PREVIOS

Como vimos en el apartado anterior, el Comité ha evaluado en once ocasiones el cumplimiento de la Convención por parte del estado mexicano y, durante todos estos procesos de examinación ha emitido observaciones y recomendaciones que, cabe recordar, el estado está obligado a acatar. En este apartado se recopilarán las recomendaciones que el CERD ha emitido durante todas estas examinaciones, y se destacarán cuáles han sido las más reiteradas por el grupo de expertos/as. Este balance nos ayudará a identificar cuáles han sido las situaciones y problemáticas con respecto al derecho a la igualdad y la no discriminación que más han preocupado al Comité; además, podremos visualizar hasta qué grado el estado acata estas recomendaciones, lo cual se realizará basándonos en cuántas veces el Comité ha reiterado una misma recomendación.

Debe señalarse que, aunque la primera vez que el estado compareció ante el Comité fue en 1976, realizaremos el balance de las observaciones y recomendaciones a partir del ciclo de evaluación VII–VIII que se llevó a cabo en 1991, debido que no se cuenta con los informes realizados por el estado ni con los informes emitidos por el CERD de los periodos de examinación anteriores.

CICLO DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PERIÓDICOS VII–VIII

Tal como se observa en la tabla 1.1, el estado mexicano debió presentar su informe el 22 de marzo de 1988; pero no lo hizo hasta el 22 de mayo de 1991, retraso que, como veremos, se vuelve una constante en las evaluaciones posteriores, lo que pone en evidencia lo poco importantes que son para el estado estos procesos de examinación.

Durante la evaluación de los informes periódicos VII–VIII las problemáticas que más preocuparon al Comité versan sobre las disparidades económicas y sociales que se presentaban en México y que identificaron como causas de graves discriminaciones, las cuales afectaban particularmente a las poblaciones indígenas, que se encontraban en una situación de exclusión. Asimismo, destacaron que el informe presentado por el estado tenía algunas deficiencias, como la falta de exposición del marco general social, económico, político e institucional en el que la Convención se estaba llevando a la práctica; la falta de respuestas a algunas cuestiones planteadas en exámenes anteriores; la información acerca del sistema demográfico en México; las tensiones de la población rural, así como del proceso de renovación y democratización puesto en marcha en ese periodo.

Y es que debe señalarse que, en su informe, el estado mexicano se vanagloria por destacar cada uno de los programas, las reformas y los organismos creados que, como veremos, se vuelve una constante no solo en los demás informes presentados ante este Comité, sino ante los otros mecanismos especiales de las Naciones Unidas que se abordarán en los siguientes capítulos. En este ciclo de examinación las medidas instrumentadas que más destacó fueron: 1) la creación del Programa Nacional de Solidaridad; 2) la creación de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas; 3) la emisión de un decreto para reformar el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; 5) la creación del Instituto Nacional Indigenista, y 6) la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo.

Aunque el Comité reconoció la importancia de las reformas legislativas llevadas a cabo, así como la puesta en marcha de los programas y la creación de los organismos, también cuestionaron si se había adoptado criterios para medir los resultados de estas medidas. Asimismo, destacó la información recibida por Amnistía Internacional sobre los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos que sufrían los miembros de los pueblos indígenas, en particular las y los campesinos e indígenas de Oaxaca y Chiapas, razón por la cual le preguntaron al estado sobre las medidas que se habían puesto en marcha para resolver los conflictos entre los terratenientes e indígenas.

Sin duda alguna, la mayor preocupación por parte del Comité versó sobre la falta de leyes especiales que prohibieran la discriminación racial en México. Esta falta de legislación especial en la materia fue justificada por el estado mexicano con el argumento de que no hacía falta promulgar ninguna legislación especial en México, debido a que ni los tribunales ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habían recibido ninguna queja por discriminación racial, negando así la existencia de la problemática en el país. Ante esta actitud el Comité expresó que tenían esperanza de que el estado cambiara su actitud y promulgara leyes especiales, ya que recordó que esta era, además, una obligación impuesta por la Convención. Como veremos a lo largo de este apartado, estas observaciones son una constante durante todos los procesos de examinación llevados a cabo por el Comité del CERD.

Por todo lo anterior, en sus observaciones finales, el Comité expresó su deseo de que el estado mexicano tomara en cuenta sus orientaciones en cuanto al contenido de los informes. Finalmente, deploró que el estado no hubiese modificado su postura en cuanto al reconocimiento legal de la prohibición de la discriminación racial.

CICLO DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PERIÓDICOS IX Y X

La evaluación de estos informes periódicos se llevó a cabo durante el periodo de evaluación número 47° del Comité que se celebró en 1995. Al igual que en el periodo anterior, el estado mexicano entregó sus informes con un retraso de dos años. Este ciclo de evaluación fue muy particular ya que, debido a los sucesos ocurridos en Chiapas en 1994 con el levantamiento armado de comunidades indígenas, el comité puso mayor énfasis en el mismo contexto para proceder con la evaluación de los informes periódicos de ese ciclo.

A pesar de los hechos sucedidos, el representante del estado insistió en que

[…] en México no se daba el fenómeno de la discriminación racial, pero que se podían encontrar algunas modalidades de discriminación derivadas de la realidad socioeconómica, que afectaban a los grupos más vulnerables de la sociedad como las mujeres, los minusválidos, los trabajadores migrantes y los indígenas (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1995, p.68).

Vemos cómo una vez más el estado niega la existencia de la discriminación racial en México. En consecuencia, las y los expertos del Comité expresaron su discrepancia con las opiniones del gobierno mexicano, además de su preocupación por el hecho de que el estado no parecía percatarse de que la discriminación que padecen los grupos indígenas en el país encuadraba con el concepto de discriminación establecida en la Convención, en otras palabras, concluyeron que la discriminación racial era una realidad en México.