- -

- 100%

- +

La tortura fue una de las primeras prácticas condenadas en el plano internacional y, sin embargo, sigue siendo utilizada como instrumento de dominación violenta en muchos países. México es uno de ellos.

Un primer paso internacional contra la tortura se registró en las cuatro convenciones de Ginebra (1864, 1906, 1929 y 1949), en las que se determinan aquellas prácticas prohibidas en tiempos de guerra (Osmañczyk, 1976, p.316). Pero no es sino hasta 1948 cuando la tortura se prohíbe en el plano internacional, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella se establece en el artículo 5 que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). Dos años más tarde los países europeos también prohibirían la tortura en el artículo 3 de su Convenio Europeo de Derechos Humanos (Consejo de Europa, 1998, p.2). Posteriormente, debido a una serie de movilizaciones y campañas promovidas por diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprueba la “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1975). Es así como la lucha contra las prácticas de tortura comienza a ganar lugar en la agenda internacional. Con esta Declaración la tortura se reconoce como una problemática internacional que debe ser abordada.

En 1981 la Asamblea General creó el “Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura”, cuyo fin era ofrecer apoyo financiero a las organizaciones que asistían a víctimas de tortura y a sus familias (OHCHR, s.f.). Finalmente, en diciembre de 1984 se aprueba la resolución 39/46, en el seno de la Asamblea General, con la cual se crea el primer documento internacional vinculante sobre tortura: la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante la Convención). Esta Convención está exclusivamente dedicada a la lucha contra una de las violaciones de derechos humanos más graves y frecuentes de la actualidad (Kälin, 1998). Estos documentos definieron, regularon y prohibieron la tortura.

Puede que el interés por prohibir de manera absoluta la tortura en el plano internacional se fortaleciera después de los horrores vividos y cometidos en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, incluso después de su prohibición, la práctica de la tortura continuó y se sigue perpetrando. Como destaca Sonderegger (2013) en su artículo “Torture and the fight against terrorism”, la tortura fue de los principales instrumentos utilizados en la Guerra Fría, en las guerras de autodeterminación y en las dictaduras latinoamericanas de los años setenta y ochenta.

En estas últimas, tal fue el uso de la tortura como instrumento de control que se fundaron instituciones especializadas en la enseñanza y adiestramiento de métodos de tortura y represión. Una de ellas fue la conocida Escuela de las Américas, hoy llamada Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, fundada en Panamá por la administración estadounidense en 1964. Personajes históricos famosos por su uso de la fuerza y tortura contra civiles egresaron de esa escuela: Leopoldo Fortunato Galtieri, dictador de Argentina; Omar Torrijos Herrera, golpista de Panamá; Manuel Antonio Noriega, dictador de Panamá, y Manuel Contreras, mano derecha del dictador chileno Augusto Pinochet.

Actualmente la práctica de la tortura todavía prevalece e incluso ha sido justificada como instrumento de “protección” en la lucha contra el terrorismo. En el caso de México la tortura es la “protección” contra el crimen organizado. Frente a esto solo queda preguntarse: ¿por qué se sigue permitiendo y justificando una práctica cuya prohibición se ha promulgado como derecho humano en México y en el mundo?

A lo largo de este capítulo se propone realizar un análisis sobre la relación que tiene el Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) y el estado mexicano, con el cual buscaremos responder si es cierto que en nuestro país se recurrió a la táctica del estado de crear un enemigo común para justificar y legitimar la securitización del espacio público y la tortura como una práctica generalizada para combatir el “crimen organizado”, pero sobre todo para controlar a la población.

Este capítulo lo dividimos en cinco apartados y un epílogo. El primero presentará la Convención: cómo se encuentra estructurada, el Comité que crea, así como otros procedimientos especiales, como el relator especial para la tortura, el Subcomité y el Protocolo Facultativo.

El segundo apartado muestra la historia que tiene el estado mexicano con la Convención, cuándo la firmó y ratificó, si presentó alguna reserva y los exámenes que le han realizado.

En el tercer apartado realizamos el balance de recomendaciones de los cinco exámenes periódicos realizados a México para poder definir cuáles son las problemáticas que más preocupan a los expertos que evalúan al estado; este apartado lo dividimos en tres partes: la primera consta de una breve reseña sobre cada uno de los documentos finales que entrega el Comité al estado mexicano; la segunda compara las recomendaciones del relator contra la tortura de 1998, Nigel Rodley, con las recomendaciones realizadas por el relator Juan Ernesto Méndez en su visita en 2014, y la tercera presenta un cotejo entre las recomendaciones emitidas por el Subcomité en el 2008 y las emitidas en el 2010.

El cuarto apartado del capítulo consiste en un análisis más detallado de la última evaluación hecha a México en el año 2012; cabe señalar que en el presente año (2019) se realizará la siguiente evaluación por parte del Comité, sesión que fue aplazada desde el ciclo de presentación de informes del 2014 debido a que el estado mexicano entregó su informe en el año 2017 y este no se publicó para su evaluación sino en 2018.

Finalmente, como quinto apartado, se presentan las conclusiones, con las que se busca responder, con base en el balance de recomendaciones, lo siguiente: 1) cuál es el grado de cumplimiento de la Convención por parte de México; 2) si la tortura es una práctica generalizada en nuestro país, y de ser el caso, qué papel desempeñó la declaración de guerra contra el narcotráfico en esto, y 3) si es cierto que el estado mexicano desarrolló un enemigo en común para poder justificar y legitimar el actuar de los agentes de seguridad y las autoridades.

Como epílogo, y cierre relevante al artículo, se expone el debate y la confrontación entre el exrelator contra la tortura, Juan Ernesto Méndez, y funcionarios federales que descalificaron su informe en el que afirma que la práctica de la tortura en México es generalizada. Una muestra de cómo reacciona el estado mexicano ante señalamientos contundentes de los Procedimientos Especiales de la ONU.

LA CONVENCIÓN, EL COMITÉ, EL PROTOCOLO FACULTATIVO, EL SUBCOMITÉ Y EL RELATOR ESPECIAL

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue aprobada por la Asamblea General de la ONU, en 1984, como el primer tratado internacional vinculante exclusivamente creado para combatir la práctica de tortura. La Convención se encuentra dividida en tres apartados.

El primer apartado va del artículo 1° al 16°, y en él se establece la definición de tortura como

[…] todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1984).

Esta sección aborda a su vez la obligación de los estados parte de tomar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole para impedir y perseguir los actos de tortura en todo el territorio que está bajo su jurisdicción (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1984); armonizar todos los actos de tortura según la Convención en sus leyes nacionales y reparar, indemnizar y rehabilitar a las víctimas de actos de tortura.

El segundo apartado, que está integrado por los artículos 17° al 24°, da vida al CAT. Este está compuesto por diez expertos en materia de derechos humanos que ejercen sus funciones a título personal y no como representantes de estado. Los expertos son elegidos por los estados parte y se sugiere en la Convención que se designen personas que también sean miembros del Comité de Derechos Humanos. Los expertos son electos por un periodo de cuatro años, con posibilidad de reelección. En este apartado se establece que los estados parte serán los responsables de los gastos del Comité y de los exámenes. También se establece cómo funcionará el Comité, sus competencias y atribuciones, así como la obligación del estado parte de presentar un informe sobre la tortura en su territorio, y el proceso que se llevará a cabo para evaluarlo.

Un dato que pudiera ilustrar las actuaciones y los discursos de los miembros del Comité son sus nombres, profesiones y nacionalidades. Los cinco miembros que fueron elegidos el 8 de octubre de 2015 son:

Sr. Claude Heller Rouassant (México)

Sra. Felice Gaer (Estados Unidos de América)

Sra. Ana Racu (Moldavia)

Sr. Abdelwahab Hani (Túnez)

Sr. Sébastien Touzé (Francia) (1)

El mexicano, nuevo miembro del Comité contra la Tortura, es investigador asociado del Colegio de México con estudios en Relaciones Internacionales y participó en varios grupos de trabajo de la ONU, entre los cuales destaca su participación en la Convención Internacional de los Derechos Migratorios y de sus familiares.

La última sección, que va del artículo 25° al 33°, establece todas las cuestiones técnicas de la Convención: la cantidad de firmas para que entre en vigor, el proceso de adhesión, el proceso de enmienda, así como el proceso que se utilizaría para solucionar controversias entre los estados con respecto a la interpretación o aplicación de este instrumento.

La Convención, en su artículo 27, establece que el instrumento entraría en vigor a los treinta días de que el vigésimo país depositara su ratificación, por lo tanto, fue el 26 de junio de 1987 cuando entró en vigor. Actualmente la Convención ha sido ratificada por 161 países, mientras que nueve naciones, entre ellas la India, Angola, Haití y Sudán solamente han firmado el instrumento, y otros veintisiete países, entre ellos Irán, Singapur, Surinam, Jamaica, Myanmar, Barbados y Bután, por mencionar algunos, no han tomado acción alguna.

El instrumento cuenta a su vez con un mecanismo especial: el Protocolo Facultativo (en adelante el Protocolo) el cual fue adherido a la Convención el 18 de diciembre de 2002, y cuenta con un Subcomité que tiene como objetivo establecer un sistema de visitas periódicas, a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes, a los lugares donde se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2002). El Protocolo actualmente cuenta con la ratificación de 83 estados parte; dieciséis solamente lo han firmado, entre ellos Australia, Bélgica, Irlanda, Islandia, Sudáfrica, Sierra Leona, Venezuela, y 98 más no han tomado acción alguna, como Estados Unidos, Canadá, China, Colombia, Cuba, Egipto, República Dominicana, India, Irak, Irán, Israel, Kuwait, Libia, Japón, Mónaco, Paquistán, Nepal, Rusia, por mencionar algunos.

El documento del Protocolo se encuentra dividido en siete partes: la primera está conformada del artículo 1° al 4°, en los que se establece el objetivo ya mencionado anteriormente, además de la creación de un Subcomité encargado de llevar a cabo las visitas (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2002).

En el segundo apartado, del artículo 5° al 10°, se describe cómo estará conformado el Subcomité, quiénes podrán aspirar a ser parte y el proceso de elección de los expertos. El proceso es muy similar al que se lleva a cabo para elegir a los miembros del CAT, con la diferencia de que se solicita competencia en la administración de justicia, derecho penal, administración penitenciaria o policial. La tercera sección trata todo lo referente al mandato del Subcomité: cuáles son las obligaciones y acciones que tiene que realizar, así como los compromisos del estado parte hacia el Subcomité durante el transcurso de su visita (como proporcionar acceso sin restricciones de información y de lugares de detención).

El cuarto apartado, del artículo 17° al 23°, aborda todo lo relacionado con los mecanismos nacionales de prevención, los cuales son creados por los estados parte como mecanismos independientes y descentralizados para la prevención de la tortura en el plano nacional. La quinta parte del Protocolo consta solamente del artículo 24°, el cual menciona que, de firmar el Protocolo y querer que se aplace el cumplimiento, los países podrán hacer una declaración que permita el aplazamiento de las obligaciones por un máximo de tres años.

El sexto apartado, artículos 25° y 26°, es referente a las disposiciones financieras y se establece que los gastos efectuados por el Subcomité serán sufragados por la ONU, además de crear un Fondo Especial que será financiado por contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras entidades privadas o públicas.

TABLA 2.1 LOS RELATORES ESPECIALES CONTRA LA TORTURA HAN SIDO, HASTA HOY:

Relator especialNacionalidadPeriodoDr. Nils MelzerSuiza1° de noviembre de 2016–actualidadSr. Juan Ernesto MéndezArgentina1 de noviembre de 2010–2016Sr. Manfred NowakAustria2004–31 de octubre de 2010Sr. Theo van BovenPaíses Bajos2001–2004Sir. Nigel S. RodleyReino Unido1993–2001Sr. Peter KooijmansPaíses Bajos1985–1993Fuente: Datos tomados de http://www.ohchr.org/SP/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx

El último apartado, del artículo 27° al 37°, habla sobre el proceso de firma, ratificación y adhesión al Protocolo, establece que no se admiten reservas al mecanismo y menciona todos los procesos que existen si se necesita denunciar o enmendar el Protocolo.

Aparte de la Convención y su Protocolo existe un relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante el relator). Este mandato fue creado en 1985 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y abarca a todos los países, independientemente de que el estado parte haya ratificado la Convención.

Las tres actividades principales del relator son:

1. Transmitir llamamientos urgentes a los estados con respecto a las personas que al parecer corren el riesgo de ser sometidas a tortura, así como enviar comunicaciones relativas a supuestos casos de tortura ya cometidos;

2. Realizar misiones de investigación (visitas) a los países; y

3. Presentar al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU informes anuales sobre sus actividades, mandato y métodos de trabajo (OHCHR, s.f.).

La diferencia entre los demás mecanismos de los tratados de derechos humanos y el relator es la no necesidad de agotar recursos internos para que este último intervenga. Además, cuando los hechos competan a más de un mandato, el relator puede dirigirse a uno o más mecanismos temáticos y relatores de países a fin de enviar comunicaciones o realizar misiones conjuntas (OHCHR, s.f.).

MÉXICO Y LA CONVENCIÓN

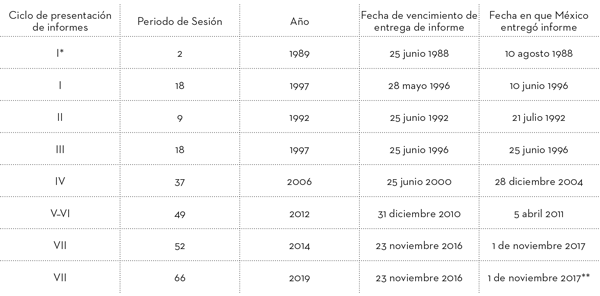

México firmó la Convención el 18 de marzo de 1985 y ratificó el instrumento el 23 de enero del año siguiente. En 2003 firmó el Protocolo Opcional de la Convención y lo ratificó en 2005. Desde que México ratificó la Convención se ha visto examinado seis veces, como se muestra en la tabla 2.2.

TABLA 2.2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CAT

Fuente: elaboración de Clara María de Alba de la Peña.

* Así aparece la numeración en la página de la ONU.

** Esta evaluación será realizada en 2019 debido a que el estado mexicano entregó tarde su Informe.

México solamente ha recibido dos visitas por parte del Subcomité en los años 2009 y 2016, y dos visitas por parte de los relatores. La más reciente se realizó en 2014 por el entonces relator especial Juan Ernesto Méndez. Un año después de la publicación de su informe la visita causó mucha polémica.

EL BALANCE DE RECOMENDACIONES

Comité contra la Tortura

Para el balance de recomendaciones de este capítulo se siguió la siguiente metodología: primero, una lectura detenida de las recomendaciones elaboradas por el CAT de cada uno de los cinco exámenes realizados a México, y segundo, la identificación de las problemáticas y recomendaciones más destacadas y reiteradas de todos los exámenes. A continuación presentaremos los resultados de esta lectura (por examen) y, al final, los presentaremos visualmente en una tabla.

Examen I

En el primer examen realizado a México el Comité felicitó al estado mexicano por la calidad de su informe, sin embargo, destacaron que no se mencionan los juicios y condenas por el delito de tortura. A esto México replicó lo difícil que es responder a cuestiones muy concretas sobre la aplicación de la Convención. Después se continuó con la evaluación del estado y la emisión de recomendaciones, donde se preguntó cuál era la pena prevista para un acto de tortura, si la tortura tenía un carácter imprescriptible y si el gobierno mexicano aceptaba el principio de jurisdicción universal con respecto a los torturadores.

Por otra parte, se resaltó que no existía ninguna formación de carácter sistemático que se otorgara a los miembros de la fuerza policial, el ejército y los encargados de aplicar la ley, así como la falta de formación de personal médico especializado en detectar y tratar casos de tortura. Se solicitó que se proporcionaran datos estadísticos del número de personas detenidas en prisiones y establecimientos penitenciarios, así como del número de casos de reparación que habían ordenado los tribunales contra el estado, y se instó a que el gobierno garantice la readaptación médica y psicológica de las víctimas de tortura y otros malos tratos.

Examen II

El Comité expresó principalmente su preocupación por las reiteradas ocasiones en que los tribunales mexicanos habían admitido como prueba declaraciones formuladas por la policía, dándoles más crédito que a las declaraciones ulteriores en que se negaban las primeras. De igual manera expresó su consternación por el existente vacío legal y administrativo en materia de prevención y persecución de la tortura. También externó su preocupación por la impunidad de la que goza la policía judicial, cuestionó por qué la nueva ley para prevenir y sancionar la tortura no utiliza la misma definición de la Convención y solicitó que se tipificara el crimen en la legislación del país. Además, solicitó información sobre cómo trabaja la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH), la formación de personal médico y las sanciones impuestas a los condenados por actos de tortura.

Examen III

En este examen se felicitó al gobierno mexicano por la enmienda en el estatuto legal de las víctimas de tortura, específicamente la restitución, compensación y rehabilitación. Sin embargo, también expresó su preocupación por que, a pesar de los esfuerzos, la tortura seguía siendo una práctica sistemática, sobre todo por parte de los policías judiciales y las fuerzas armadas bajo el pretexto de la lucha antisubversiva. También se lamentó por la ineficacia de las iniciativas para terminar la tortura, debido a la impunidad y a la persistencia de las autoridades de aceptar como pruebas confesiones y declaraciones obtenidas mediante la tortura.

Se recomendó aplicar procedimientos efectivos de control del cumplimiento de los deberes y prohibiciones de los funcionarios públicos, otorgarle a las Comisiones de Derechos Humanos, federal y estatales, facultades jurídicas para ejercer la acción penal en casos graves de violaciones de derechos humanos. Se solicitó cifras de los casos en los que se ha hecho responsables a aquellos servidores públicos perpetuadores de tortura, cifras de las quejas de violaciones de derechos humanos y las recomendaciones emitidas por las Comisiones Estatales de Derechos Humanos (CEDH), así como cifras sobre averiguaciones y procesos penales por el delito de tortura.

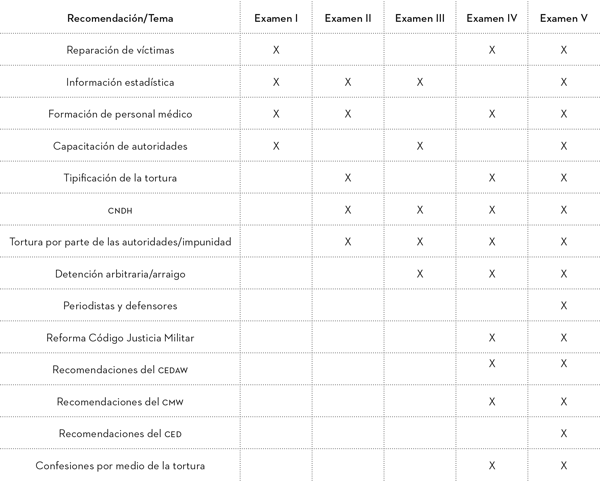

TABLA 2.3 PROBLEMÁTICAS DESTACADAS POR EL CAT EN LOS EXÁMENES PERIÓDICOS A MÉXICO

Fuente: elaboración de Clara María de Alba de la Peña.

Examen IV y Examen V

Al analizar las recomendaciones del Comité en los años 2007 y 2013 se observan muchas similitudes entre ellas, pero también la existencia de nuevas recomendaciones que se busca sean atendidas por el estado mexicano.

En esta línea, de aquellas recomendaciones realizadas en el año 2007 que ya no son señaladas en el año 2013 encontramos las siguientes: el estado parte debe tomar medidas necesarias para evitar el uso de todas las formas de detención que puedan propiciar la práctica de tortura; investigar las alegaciones de detención arbitraria y sancionar a los responsables cuando haya delito, y finalizar la reforma penal para asegurar que los delitos de lesa humanidad, y en estos casos la tortura, sean imprescriptibles. El hecho de que tales recomendaciones no sean señaladas en el año 2013 no significa que no sean relevantes, sino que ahora el Comité enfatiza otras problemáticas que entre el año 2007 y el 2013 se agravaron y requieren de mayor atención.

Entre las recomendaciones que se añaden en el 2013 destacan las siguientes: garantizar la pronta puesta a disposición del juez o del Ministerio Público de las personas arrestadas, y velar por que se investiguen y sancionen las denuncias de tortura y malos tratos presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del estado; considerar el establecimiento de un registro central de todas las personas en custodia oficial; tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física de defensores de derechos humanos y periodistas frente a la intimidación y violencia que podrían exponerles sus actividades, y reforzar los mecanismos de vigilancia y supervisión de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del estado mediante el establecimiento de un sistema de denuncias eficaz, independiente y accesible, que garantice la investigación pronta, exhaustiva e imparcial de las denuncias de tortura o malos tratos.

Sin embargo, a pesar de la distinción entre algunas recomendaciones existen muchas otras que fueron recurrentes en ambos periodos, entre ellas: asegurar que tanto la legislación federal como las estatales tipifiquen el delito de tortura en todo el país conforme a los estándares internacionales y regionales; adoptar sin demora medidas efectivas para garantizar que todas las personas privadas de libertad disfruten en la práctica, y desde el inicio de la privación de libertad, de todas las salvaguardias legales fundamentales; eliminar la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto en el plano federal como en el estatal, e intensificar los esfuerzos para proporcionar reparación a las víctimas de tortura y malos tratos, incluida una indemnización justa y adecuada, y una rehabilitación tan completa como sea posible.

La tabla 2.3 presenta de manera gráfica las temáticas que fueron abordadas en las evaluaciones periódicas a México por parte del Comité para poder apreciar las concordancias y diferencias respecto de las problemáticas en cada uno de los exámenes.

Relatores contra la tortura