- -

- 100%

- +

Surrealismus als Erkenntnis. Walter Benjamin - Weimarer Einbahnstraβe und Pariser Passagen [El surrealismo como conocimiento. Walter Benjamin, la calle de sentido único de Weimar y los pasajes parisinos] (1988) fue el primer libro enteramente dedicado a examinar el tema que nos ocupa. Frente a la distancia histórica respecto de los movimientos de vanguardia que establecían obras como La condición postmoderna (1979) de Jean-François Lyotard y El discurso filosófico de la modernidad (1985) de Jürgen Habermas, Fürnkäs buscó poner de relieve el valor que la “mitología surrealista de la gran ciudad” tuvo para la construcción teórica con la que Benjamin se abocó, en el Libro de los pasajes, al análisis del “moderno mundo de los objetos de la técnica” y de “la vida cultural colectiva como instancia de una interpretación de los sueños” orientada al despertar de la conciencia histórica.86 Al libro de Fürnkäs siguió Profane Illumination. Walter Benjamin and the Paris of Surrealist Revolution (1993), un amplio estudio literario y cultural en el que Margaret Cohen analizó las relaciones entre la fusión de psicoanálisis y marxismo que tienen lugar en Breton y en el materialismo antropológico de Benjamin, tan problemático para los miembros de la Escuela de Frankfurt como para Brecht, al que definió como “marxismo gótico” y concibió en el sentido de un giro postilustrado.87

Algunos años más tarde, retomando los trabajos de Fürnkäs y Cohen, a los que se agregaba el penetrante estudio de John McCole en Walter Benjamin and the Antinomies of Tradition (1993),88 vio la luz nuestro libro Onirokitsch. Walter Benjamin y el surrealismo (1998), donde tradujimos por primera vez al castellano esta pequeña glosa de Benjamin sobre algunas producciones tempranas del movimiento surrealista.89 Michael Löwy dedicó un capítulo de La estrella de la mañana: surrealismo y marxismo (2000) a comentar la lectura que Benjamin hizo de la tesis sobre la “organización del pesimismo” defendida por Naville, una cuestión sobre la que regresó más adelante en un artículo en español.90 Por su parte, Barck llevó a cabo, en 2006, una revisión crítica de “El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea” y Thomas Küpper editó, en 2012, un número monográfico de Die neue Rundschau sobre “Onirokitsch”, con trabajos de Winfried Menninghaus, Anja Nowak y Nadine Werner, Burkhardt Lindner e Irving Wohlfarth.91 En paralelo, además de los estudios que nosotros mismos hemos dedicado al tema,92 diversos autores han reflexionado acerca del interés de Benjamin por El campesino de París, el “Manifiesto del surrealismo” (1924) de Breton y otros escritos programáticos del movimiento, su concepción de la experiencia, su interpretación heterodoxa del marxismo y su filosofía de la historia.93 Finalmente, no quisiéramos dejar de mencionar que Jean-Michel Palmier, fallecido en 1998, tenía previsto consagrar al tema dos capítulos de la quinta parte de Walter Benjamin. Le chiffonnier, l'Ange et le Petit Bossu [Walter Benjamin. El trapero, el Ángel y el Jorobadito] (2006), pero no llegó a escribirlos: “La construcción compleja e inacabada de una féerie dialéctica” y “Los pasajes parisinos: mito y realidad”.94

El presente libro se ocupa del largo proceso de sedimentación de la “teoría materialista del arte” de Benjamin a la luz de su confrontación con las diversas manifestaciones del surrealismo como movimiento que rebasa las fronteras de un grupo artístico y literario de vanguardia y ejerce una vasta influencia en la escena cultural francesa de entreguerras. En esta teoría, el aura es un concepto dialéctico que refiere a una forma de experiencia [Erfahrung] en declinación, cuya dimensión antropológica originaria se busca recuperar, en el marco de una política del arte, a través de la apropiación revolucionaria de los mismos procedimientos técnicos que la han puesto en crisis. Para el estudio de las relaciones de la estética de Benjamin con el surrealismo, analizaremos una amplia serie de fuentes textuales e iconográficas, que comprende desde libros de poesía, publicaciones periódicas, folletos y volantes hasta afiches, collages, fotografías y películas. Así, tomando como punto de partida las observaciones de Benjamin sobre la génesis y el desarrollo del movimiento surrealista, los dos capítulos iniciales se ocupan del “suprarrealismo” de Guillaume Apollinaire, el inmoralismo estetizante de André Gide, la adhesión al movimiento dadaísta y las distintas etapas de la revista Littérature, en cuyas páginas se publicaron, a lo largo de 1919, las Cartas de guerra de Jacques Vaché, las Poesías de Isidore Ducasse y Los campos magnéticos de André Breton y Philippe Soupault, primer libro enteramente concebido con el método de la escritura automática. Una ola de sueños y El campesino de París, obras que jugaron un rol decisivo en la concepción del Libro de los pasajes, son estudiadas en el tercer capítulo, junto con los relatos oníricos y otros textos aparecidos en La Révolution surréaliste, comparando las fuentes psicológicas del “automatismo psíquico” de Breton con las lecturas del idealismo alemán que llevaron a Aragon a desarrollar, paralelamente, su propia teoría de la “surrealidad” y su concepto de una “mitología moderna”.

El cuarto capítulo se concentra en “Onirokitsch”. Compara la postura de Benjamin frente a la explotación cinematográfica del kitsch con Adolf Behne, Herman Broch, Theodor W. Adorno, Clement Greenberg, Norbert Eías y Ernst Bloch, entre otros. Examina luego las ideas de Edward Fuchs sobre el arte de masas y se detiene, por último, en la “estética de lo estrafalario” del joven Aragon y su concepción de la “belleza moderna”. El capítulo siguiente analiza los conceptos capitales de “aura” y “huella” en el marco de la teoría de la percepción de Benjamin. Partiendo de sus consideraciones sobre la mímesis y el ornamento, el recorrido de textos que proponemos para el estudio del primer concepto comprende desde las observaciones sobre los juegos de la infancia de Calle de sentido único, un fragmento de “Algo sobre el arte popular” (1929) y los ensayos “Experiencia y pobreza” (1933) y “Sobre la facultad mimética” (1933) hasta las diferentes definiciones del aura en “Pequeña historia de la fotografía” y “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” y los manuscritos descubiertos en la Bibliothèque Nationale de France, pasando por los protocolos de experiencias con drogas. Dedicamos un excursus para revisar la influencia que la teoría de la “ambiance” de Léon Daudet ejerció sobre la concepción del aura de Benjamin. El concepto de “huella” es discutido a la luz de la distinción entre “lejanía” y “cercanía”, la historia del interior burgués del siglo xix esquematizada en “París, capital del siglo xix” y las reflexiones de Dalí sobre el modern style en un artículo citado en los “Apuntes y materiales” del Libro de los pasajes.

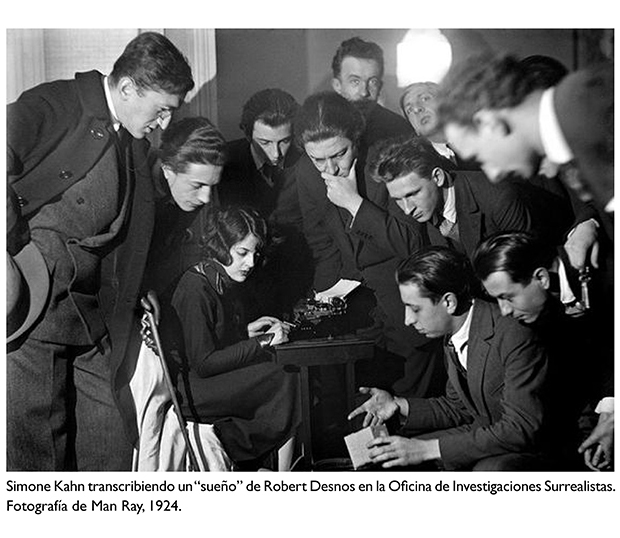

Tras una breve síntesis de la recepción del surrealismo en Alemania, centrada en los trabajos de Ernst Robert Curtius, el sexto capítulo se concentra en Calle de sentido único, los “Apuntes y materiales” del Libro de los pasajes y los paralipómenos de “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” para analizar principalmente el modo de “recepción táctil” de la arquitectura, la teoría de la distracción y las diferencias entre “obra de arte” y “documento”. Los tres capítulos siguientes están íntegramente dedicados a la fotografía y el cine. En ellos investigamos, en primer lugar, los vínculos de Benjamin con el llamado “Grupo g” de Berlín, en cuyo entorno conoció los rayógrafos de Man Ray, la reapropiación surrealista de la obra de Atget, los collages de Max Ernst y los debates de las vanguardias francesas sobre el realismo en las artes visuales, reseñados por Benjamin en “Carta de París [2]. Pintura y fotografía”. A continuación, junto con las ideas de Desnos, Soupault y Aragon sobre las relaciones entre poesía y cine, examinamos tres grandes cuestiones: los textos surrealistas que están en el fondo de las tesis de Benjamin sobre la técnica de actuación frente a la cámara y el “inconsciente óptico”, la analogía entre la forma narrativa del Märchen [cuento maravilloso] y el “cine surrealista” de Walt Disney y la referencia a Breton a propósito de la historia del arte como “una historia de las profecías”. La secuencia se completa con un estudio sobre la reivindicación de las películas de Chaplin entre los surrealistas, su recepción en la Alemania de Weimar y la interpretación que Benjamin traza de su figura, oponiéndola a la de Hitler.

El capítulo décimo se abre con una genealogía del ready-made, que lleva desde la estetización de la máquina en el futurismo italiano hasta los “cuadros mecánicos” de Francis Picabia y El gran vidrio de Duchamp. Esta evolución histórica sirve de introducción al análisis de la polaridad “valor cultual” y “valor exhibitivo”, “apariencia” y “juego”, sobre la base de la distinción entre “primera técnica” y “segunda técnica” esencial para comprender la concepción de la historia del arte de Benjamin y su crítica de la obra de arte autónoma. El análisis de estos conceptos da lugar a una confrontación entre “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” y “El origen de la obra de arte” (1936) de Martin Heidegger, tendiente a exponer los diferentes fundamentos en razón de los cuales ambos ensayos, escritos exactamente en el mismo año, recusan la autonomía estética. La comparación entre Benjamin y Heidegger avanza sobre las constelaciones teóricas que los conceptos de estética y arte, tekhne y physis, Erfahrung y Erlebnis [vivencia] componen en sus respectivas obras y sus interpretaciones divergentes de algunos fenómenos artísticos, entre ellos las pinturas de Vincent van Gogh y los escritos de Rimbaud.

Los capítulos finales abordan dos cuestiones planteadas en “El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea”. La primera de ellas es la “iluminación profana”, cuyo tratamiento sigue tres pasos. Nuestro punto de partida es el análisis de las nociones de “iluminación surrealista”, “estado de furor” y “organización del pesimismo”, que aparecen en los escritos de Naville citados por Benjamin en su ensayo. En segundo término, exploramos la “encrucijada del pensamiento histórico” que, según “Pasajes de París i”, se anuncia en Ser y tiempo (1927) y los escritos de los surrealistas. A través de la oposición entre “filosofía de la existencia” y “surrealismo” esbozada en la reseña de El alma romántica y el sueño (1937) de Albert Béguin, examinamos el problema de la “secularización del misticismo”. Por último, a la luz de que Benjamin establece dos formas contrapuestas de nihilismo, la del surrealismo y la de los representantes del fascismo alemán, nos detenemos en el carácter mesiánico con que el término “Jetztzeit” [tiempo ahora] aparece investido en “Sobre el concepto de historia” (1940) frente al carácter inesencial que le atribuye Heidegger.

El último capítulo se ocupa del “materialismo antropológico” de Benjamin bajo una doble perspectiva histórico-conceptual: su crítica del “materialismo dialéctico”, por un lado, y su rescate de los movimientos sociales franceses del siglo xix, en cuya “hostilidad al progreso” y “voluntad de apocatástasis” pueden reconocerse los mismos “elementos refractarios al marxismo” que caracterizan el “nihilismo revolucionario” de los surrealistas y sus precursores, especialmente Rimbaud y Ducasse, su “ancestro pragmático-político”. La idea de “ganar las fuerzas de la embriaguez para la revolución” aproxima a Benjamin, en 1936, al movimiento Contre-attaque y su propuesta de estudiar las “nuevas superestructuras sociales” como fundamento de la lucha contra el fascismo, objetivo al que responde expresamente “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. El libro se cierra con el estudio de los lazos de Benjamin con el grupo Acéphale y el Colegio de Sociología, sus críticas a Roger Caillois, su lectura del libro de Gaston Bachelard sobre Lautréamont y su interés por las reflexiones antropológicas de Michel Leiris acerca de la “imaginería popular” de las grandes metrópolis.

La “teoría materialista del arte”, cuya génesis y desarrollo intentamos exponer en este libro, tomando como hilo conductor los agitados debates del movimiento surrealista en la Francia de entreguerras, posee sin duda un carácter fragmentario, a menudo aporético y ceñido a determinadas condiciones históricas, sociales y políticas. Las tesis de Benjamin sobre el “destino del arte” en la sociedad de masas, sin embargo, no han dejado de ofrecer un “valor pronóstico”, como él mismo se lo había propuesto. En efecto, la agudeza con la que analiza las formas artísticas de su tiempo frente a las profundas transformaciones operadas por el desarrollo de los más recientes procedimientos técnicos nos sorprende en igual medida que su capacidad para identificar los lineamientos generales de su evolución y anticipar problemas que hoy, ochenta años después de su trágica muerte en Portbou, han venido a ocupar el centro de la discusión de la estética contemporánea. Nuestro objetivo ha sido recuperar las ideas de Benjamin y hacerlas hablar, con la mayor claridad posible, de su contexto de producción, narrando la historia del surrealismo desde una nueva perspectiva. Esperamos que el lector juzgue las siguientes páginas a la altura de este desafío y encuentre en ella materiales que contribuyan a una más amplia y renovada comprensión tanto del pensamiento de Benjamin como del papel de los surrealistas en la historia del arte y la cultura del siglo xx.

1 Ernst Bloch, “Denkende Surrealismen” (“Revueform in der Philosophie. Zu Walter Benjamins ‘Einbahnstraβe’”, Vossischen Zeitung, núm. 182, agosto de 1928), en Erbschaft dieser Zeit, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1985, p. 368. Salvo indicación de lo contrario, todas las traducciones citadas a lo largo de este libro me pertenecen.

2 Walter Benjamin, Gesammelte Briefe (en adelante, gb), ed. del Archivo Theodor W. Adorno a cargo de Christoph Gödde y Henri Lonitz, 6 ts., Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1997-2000, t. v, carta 630: a Gershom Scholem, Berlín, 14 de febrero de 1929, pp. 438 y 436.

3 gb, t. v, carta 964: a Theodor W. Adorno, París, 31 de mayo de 1935, pp. 96-97.

4 gb, t. iii, carta 622: a Gershom Scholem, Berlín, 30 de octubre de 1928, p. 420.

5 gb, t. v, carta 978: a Gershom Scholem, París, 9 de agosto de 1935, p. 138.

6 Rainer Rochlitz, Le désenchantement de l’art. La philosophie de Walter Benjamin, París, Gallimard, 1992, p. 194.

7 gb, t. v, carta 991: a Max Horkheimer, París, 16 de octubre de 1935, pp. 178-179.

8 Ibid., p. 179, las cursivas pertenecen al original.

9 gb, t. v, carta 994: a Alfred Cohn, París, 21 de octubre de 1935, p. 184.

10 gb, t. v, carta 996: a Gershom Scholem, París, 24 de octubre de 1935, p. 190.

11 gb, t. v, carta 997: a Werner Kraft, París, 28 de octubre de 1935, p. 193.

12 gb, t. v, carta 1006: a Werner Kraft, París, 27 de diciembre de 1935, p. 209.

13 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften (en adelante, gs), ed. de Rolf Tiedemann y Hermann Schweppenhäuser con la colaboración de Theodor W. Adorno y Gershom Scholem, 7 ts., 14 vols., 3 supls., Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1972-1999, t. v, parte 1, p. 59 [trad. esp.: “París, capital del siglo xix”, en Libro de los pasajes, trad. de Luis Fernández Castañeda, Isidro Herrera y Fernando Guerrero, Madrid, Akal, 2004].

14 gs, t. 1, parte 1, pp. 431-469, 471-508 y 707-739; gs, t. VII, parte 1, pp. 350-384 [trad. esp.: “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”

15 gs, t. i, parte 2, pp. 435 y 473; gs, t. vii, parte i, p. 350.

16 Walter Benjamin, “L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée”, trad. de Pierre Klossowski, en Max Horkheimer (ed.), Zeitschrift für Sozialforschung, año 5, vol. i, París, 1936, pp. 40-67, reed. facs. Múnich, Deutscher Tagenbuch, 1970.

17 gb, t. v, carta 1014: a Alfred Cohn, París, 26 de enero de 1936, p. 230 y carta 1010: a Kitty Marx-Steinshneider, París, 4 de enero de 1936, p. 218.

18 Para sus recuerdos de Benjamin, véase Adrienne Monnier, “Un portrait de Walter Benjamin”, en Walter Benjamin, Écrits français, presentados por Jean-Maurice Monnoyer, París, Gallimard/nrf, 1991, pp. 360-362.

19 gs, t. iv, parte 1, p. 580.

20 Véase gs, Supplement 1, J-M. Sollier [Adrienne Monnier], “Kluge Jungfrau”, en Kölnische Zeitung, núm. 613, 8 de noviembre de 1932, s.p., pp. 52-55 (ed. francesa: J.-M. Sollier, “Vierge sage”, en Nouvelle Revue Française, año 17, núm. 194, noviembre de 1929, pp. 605-606).

21 gs, t. iv, parte 1, p. 582.

22 gs, t. v, parte 1 [n 4a, 2], p. 581 [trad. esp.: “Teoría del conocimiento, teoría del progreso”, en Libro de los pasajes, op. cit.].

23 gb, t. iv, carta 1068: a Max Horkheimer, Skovsbostrand, 10 de agosto de 1936, pp. 352-353.

24 gb, t. v, carta 1048: a Bryher [Winifred Ellermann], París, ca. primera quincena de junio de 1936, p. 309.

25 gb, t. v, carta 1068: a Max Horkheimer, Skovsbostrand, 10 de agosto de 1936, p. 352.

26 André Malraux, “Sur l’héritage culturel”, en Louis Aragon y Paul Nizan (eds.), Commune. Revue de l’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires, núm. 37, septiembre de 1936, pp. 3 y 4, las cursivas pertenecen al original; reed. en Œuvres complètes, vol. iv: Écrits sur l’art 1, ed. de Jean-Yves Tadié, Gallimard, col. Bibliothèque de la Pléiade, 2004, pp. 1191-1199.

27 Bertolt Brecht, Arbeitsjournal 1938-1955, trad. de Nélida Mendilaharzu de Machain, ed. de Werner Hecht, Berlín y Weimar, Aufbau, 1977, p. 11 [trad. esp.: Diario de trabajo. i. 1938-1941, Buenos Aires, Nueva Visión, 1977].

28 gb, t. v, carta 1132: a Willi Bredel, París, 16 de marzo de 1937, p. 472. Willy Haas, “Das Kinematographische Zeitalter”, en Das Wort, núm. 3, marzo de 1938, pp. 93-103. Sobre este episodio, véase Massimo Baldi, “Nota al testo”, en Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Tre versioni (1936-39), ed. de Fabrizio Desideri, trad. de Massimo Baldi, Roma, Donzelli, 2011, pp. liii-lvi.

29 gb, t. v, carta 1048: a Bryher [Winifred Ellermann], París, ca. primera quincena de junio de 1936, p. 309 y carta 1155: a Jay Leyda, París, 17 de mayo de 1937, p. 530. Sobre el fracaso de esta publicación, véase Fabrizio Desideri, “Dottrina della percezione e crisi della democrazia”, en Marina Montanelli y Massimo Palma (eds.), Tecniche di esposizione. Walter Benjamin e la riproduzione dell’opera d’arte, Roma, Quodlibet, 2016, pp. 15-17, especialmente n. 4.

30 Véanse gb, t. v, carta 1026: a Max Horkheimer, 14 de marzo de 1936 y gs, t. i, parte iii, pp. 987-1000, nota de los editores.

31 Theodor W. Adorno, “Über Jazz” (Zeitschrift für Sozialforschung, año 5, vol. 2, 1936), en gs, t. 17, pp. 74-108 [trad. esp.: “Sobre el jazz”, en Obra completa, trad. de Vicente Gómez, Jorge Navarro Pérez et al., 20 ts., Madrid, Akal, 2003-2010, t. 17: Escritos musicales iv].

32 Véase Theodor W. Adorno y Walter Benjamin, Briefwechsel 1928-1940, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1995, carta 47: a Walter Benjamin, Londres, 18 de marzo de 1936, pp. 168-177, las cursivas pertenecen al original [trad. esp.: Correspondencia (1928-1940), trad. de Jacobo Muñoz Veiga y Vicente Gómez Ibáñez, intr. de Jacobo Muñoz, Madrid, Trotta, 1998].

33 Karlheinz Barck, “Der Sürrealismus. Die letzte Momentaufnahme der europäischen Intelligenz”, en Burkhardt Lindner (ed.), Benjamin Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, con la colaboración de Thomas Küpper y Timo Skrandies, Stuttgart y Weimar, J. B. Metzler, 2006, pp. 395-396.

34 Theodor W. Adorno y Walter Benjamin, Briefwechsel, op. cit., carta 39: Fráncfort, 12 de julio de 1935, p. 139.

35 Ibid., Fráncfort, 2-4 y 5 de agosto de 1935, p. 141.

36 El texto se correspondía, fundamentalmente, con la segunda sección de su proyectado libro sobre Baudelaire. Véase el esquema preliminar en gb, t. vi, carta 1229: a Max Horkheimer, París, 16 de abril de 1938, pp. 65-66.

37 Ibid., carta 110: Nueva York, 10 de noviembre de 1938, pp. 367 y 368.

38 Theodor W. Adorno, “Charakteristik Walter Benjamins”, en gs, t. 10, parte 1: Kulturkritik und Gesellschaft, Prismen [1955], p. 250 [trad. esp.: “Caracterización de Walter Benjamin“, en Obra completa, op. cit., t. 10: Crítica de la cultura y sociedad i].

39 Theodor W. Adorno, “Benjamins Einbahnstrabe”, en gs, t. 11: Noten zur Literatur iii [1965], p. 681 [trad. esp.: “Dirección única, de Benjamin”, en Obra completa, op. cit., t. 11: Notas sobre literatura].

40 Theodor W. Adorno, “Rückblickend auf den Surrealismus”, en gs, t. 11, p. 105 [trad. esp.: “Retrospectiva sobre el surrealismo”, en Obra completa, op. cit., t. 11: Notas sobre literatura].

41 Ibid.

42 Herbert Marcuse, “Über die affirmativen Charakter der Kultur” (Zeitschrift für Sozialforschung, año 6, vol. 1, París, 1937), en Kultur und Gesellschaft I, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1965, pp. 56-101 [trad. esp.: Cultura y sociedad, trad. de Ernesto Garzón Valdés, Buenos Aires, Sur, 1967]. Al respecto, véase Jürgen Habermas, “Walter Benjamin. Bewuβtmachende oder rettende Kritik: Die Aktualität Walter Benjamins”, en Siegfried Unseld (ed.), Zur Aktualität Walter Benjamins. Aus Anlaβ des 80- Geburtstags von Walter Benjamin, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1972, p. 179 [trad. esp.: “Walter Benjamin. Crítica conscienciadora o crítica salvadora”, en Perfiles filosófico-políticos, trad. de Manuel Jiménez Redondo, Madrid, Taurus, 1975].

43 Herbert Marcuse, Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud, intr. de Douglas Kellner, Nueva York, Routledge, 1998, p. 149 [trad. esp.: Eros y civilización, trad. de Juan García Ponce, México, Joaquín Mortiz, 1965].

44 Herbert Marcuse, One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, intr. de Douglas Kellner, Nueva York, Routledge, 2002, p. 71 [trad. esp.: El hombre unidimensional, trad. de Juan García Ponce, Barcelona, Planeta, 1993].

45 Herbert Marcuse, An Essay on Liberation, Boston, Beacon Press, 1969, pp. 22 y 45 [trad. esp.: Un ensayo sobre la liberación, trad. de Juan García Ponce, México, Joaquín Mortiz, 1969].

46 Ibid., p. 22.

47 Herbert Marcuse, Counterrevolution and Revolt, Boston, Beacon Press, 1972, p. 98 [trad. esp.: Contrarrevolución y revuelta, trad. de Antonio González de León, México, Joaquín Mortiz, 1973].

48 Herbert Marcuse, “Letters to Chicago Surrealists”, precedidas de Franklin Rosemont, “Herbert Marcuse and the Surrealist Revolution”, en Arsenal. Surrealist Subversion, núm. 4, 1989, pp. 31-48.

49 Ibid., 12 de octubre de 1972, p. 40, col. 1.

50 Ibid.

51 Ibid., p. 41, col. 1.

52 Ibid.

53 Ibid., 6 de marzo de 1973, p. 44, col. 1.

54 Ibid., p. 45, col. 1.

55 Ibid. Theodor W. Adorno y Walter Benjamin, Briefwechsel, op. cit., carta 110: a Walter Benjamin, Nueva York, 10 de noviembre 1938, p. 368.

56 Herbert Marcuse, “Letters to Chicago Surrealists”, op. cit., p. 45, col. 2, las cursivas pertenecen al original.