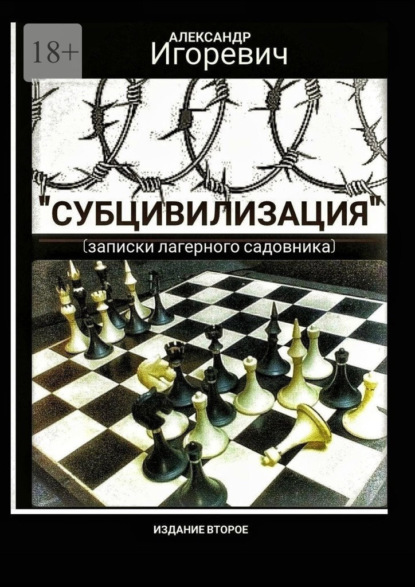

Субцивилизация. Записки лагерного садовника

- -

- 100%

- +

Иллюстратор А. Игоревич

Дизайнер обложки А. Игоревич

© Александр Игоревич, 2025

© А. Игоревич, иллюстрации, 2025

© А. Игоревич, дизайн обложки, 2025

ISBN 978-5-0068-3418-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Эта книга является художественным произведением. Она содержит изобразительные описания противоправных действий, которые представляют собой образный творческий замысел и не являются призывом к совершению запрещённых действий. Автор предосудительно относится к любым противоправным деяниям. Книга имеет жанровую тематическую специфику. В тексте использована ненормативная и жаргонная лексика. В книге есть упоминание о наркотиках, алкоголе и табакокурении. Однако она не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя и табака. Автор предосудительно относится к употреблению наркотиков, алкоголя и табака. Пожалуйста, обратитесь к врачу для борьбы с зависимостью.

Издание ВТОРОЕ, переработанноев соответствии с требованиямидействующего законодательстваКатегория 18+ – книга предназначена только для совершеннолетних читателей

События и отдельные эпизоды, описанные в книге, заимствованы из реальной жизни. Автор является непосредственным участником и очевидцем этих событий. Имена героев книги изменены из соображений конфиденциальности. В сносках – примечания и комментарии автора

ПРОЛОГ

Книга посвящается товарищам по несчастью

и друзьям, которые познались в беде…

~ ~ ~

«… А дядя добавил:

– Дурные знакомства портят хорошие манеры»

(С. Моэм. Пироги и пиво, или Скелет в шкафу)

«Не обманывайтесь: худые сообщества

развращают добрые нравы»

(Апостол Павел, 1 Кор. 15:33)

«Разве я против законной власти?

Но плохая политика портит нравы,

а это уже по нашей части»

(Иосиф Бродский)

«Тук… тук… тук…» – деревянный молоток-киянка в руках человека, облачённого в тёмно-синий камуфляж, умело и старательно выбивает ритм, пробегая по железным решёткам на окнах, засаленным стенам и истёртым половицам.

«Техосмотр» в ходе контрольных проверок, обходов и обысковых мероприятий (шмонов) – привычная и обязательная процедура на предмет подпилов, подкопов и порчи казённого имущества обитателями казённого же «дома», именуемого простым и страшным словом – ТЮРЬМА…

Это слово гораздо шире по смыслу, чем просто вид пенитенциарного1 учреждения. Оно стало синонимом понятий «неволя», «изоляция от мира», и им собирательно-нарицательно называют все многочисленные типы и виды «казённых домов»: и следственных, и исправительных, и всех прочих.

Иными словами,

тюрьма – это сокрытый в недрах большого мира субмирок со своей специфической формой общественного бытия, со своими писанными и неписанными законами.

Туда попадет человек, по тем или иным причинам потерявший право на свободу. И попадает в принудительном порядке. Случайно или закономерно, заслуженно или по недоразумению – всё это темы отдельных разговоров. Ясно лишь одно: этот субмирок, окружённый тайнами, мифами и колючей проволокой, спрятанный от любопытного ока за чередой заборов, зарешёченных окон и стальных дверей, имеет совсем иное устройство, чем то, к чему привык угодивший в него человек, и жить ему придётся, хочет он того или нет, по иным правилам и понятиям. А главное, он, этот человек, и сам со временем тоже станет иным.

Это вовсе не означает, что он будет лучше или хуже, чем раньше, хотя, казалось бы, что хорошего может ожидать его за решёткой? Но в любом случае этот трудный путь, который ему суждено пройти, не оставит его прежним…

Понять те или иные аспекты жизни в закрытом сообществе социального субмирка, каковым является тюрьма, очень и очень непросто.

Далеко не всё здесь увязывается с банальной логикой, а многое вообще вступает в противоречие с тем, что принято считать рациональным.

Мирок этот при желании можно сравнить с капустным кочаном. Отрывая лист за листом, приоткрывая одну тайную завесу над другой, мы пытаемся добраться до чего-то сокровенного, а в итоге находим ни на что не годную кочерыжку!

Потом мы начинаем ворошить груду листьев – а вдруг где-то что-то упустили. Рано или поздно придёт осознание, что ценность-то, по видимому, заключается в самом процессе нашего поиска и в том, на что мы в конечном итоге употребим эту кучу капустного листа, какое блюдо из него состряпаем: отвратительную тошнотворную баланду2 или вкусный и полезный кулинарный шедевр…

Однако, полезное, но пресноватое блюдо заведено приправлять острыми и пряными специями. Так и в этой книге – несмотря на всю серьёзность и значимость затрагиваемых вопросов и проблем, без специфических тюремных историй и субкультурных острот не обошлось. Впрочем, далее вы всё сами увидите и поймёте.

О тюрьме написано очень много книг. Разных: и хороших, и не очень, и правдивых, и так себе – тень на плетень. Не меньше книг было написано и в самой тюрьме её узниками. Мировая литература знает массу тому примеров. Писателей и поэтов, тоже случается, не минует чаша сия.

Время, однако, не стоит на месте. Оно вносит свои поправки и коррективы в устоявшиеся догмы и порядок вещей, требует перемен даже в тех сферах, которые ещё недавно казались напрочь застывшими, незыблемыми и неприступными. Это, главным образом, и послужило поводом для создания настоящей книги. Она о тюрьме. И написана была в тюрьме…

Добавить к сказанному нечего. Лучше откроем следующую страницу и осторожно постучимся в дверь, за которой скрывается таинственный и пугающий мир «субцивилизации»: ТУК-ТУК-ТУК…

Раздел I. К ТАЙНИКАМ «СУБЦИВИЛИЗАЦИИ»

Глава 1. «Рукописи не горят!»

В одном из своих рассказов3 я, было дело, поведал историю о том, как однажды, отбывая наказание в колонии строгого режима, мне удалось спасти от утилизации списанные из лагерной библиотеки замечательные книги, которые на воле днём с огнём не сыщешь.

Здесь я по этому поводу ругаться не буду: в том рассказе уже это сделал, да так, что на эмоциях сломал авторучку! Помню, ещё удивлялся собственной агрессивности. И ручку жаль было – они тут на дороге не валяются…

А как было не ругаться? Абсолютно новый, без следов прочтения, изданный в большом формате сборник произведений Венедикта Ерофеева, «Телефонная книжка» Евгения Шварца, «О поэтах и поэзии» Дмитрия Быкова, «Стихи про меня» Петра Вайля и другие. Даже две книжечки Маруси Климовой! Вот откуда они тут могли взяться? Что за подпольный букинист их сюда затянул4?

То-то!

Тюремный субмирок полон сюрпризов – только успевай собирать и ныкать по загашникам!

Была в той груде книг и классика. Причём, как на грех, из числа самых любимых мной авторов… Не стану перечислять – лучше умолчу. Поберегу нервы. Иначе снова заведусь, опять ручку сломаю и так далее. Канцтовары, повторяю, тут с неба не падают – приходится ими дорожить. К тому же всем и так понятно, кто в подобных учреждениях служит, и какой в них преобладает контингент…

А дело было так.

Выполнял я как-то утром свои дополнительные обязанности по лагерному хозяйству. То есть наряду с основными функциями лагерного садовника – рабочего по озеленению зоны, у меня вот уже несколько лет и по сей день есть ещё и ответственная, но не обременительная миссия помощника при магазине колонии.

Для вольного человека это занятие, скорее всего, покажется отстойным: подметать участок, чистить снег, выносить из магазина мусор на свалку… Что в этом хорошего?

Однако в отличие от той, свободной, жизни с её понятиями, здесь, по эту сторону от бетонного забора с колючей проволокой, царят иные законы и нормы. Они вносят особые коррективы, скажем так, в этику поведения и отношение к жизненным ценностям. И нормы эти возникли не спонтанно из ниоткуда, а обусловлены насущной необходимостью, инстинктом выживания и простым человеческим желанием возвратиться на свободу, домой, к родным.

Поэтому моя скромная миссия – это даже не подработка, а, скорее – калым и своего рода скачуха5. Она даёт мне негласное право держать при себе ключи от магазина и пользоваться им в любое время без очереди. О том, что это здесь немалая привилегия, красноречиво свидетельствовали завистливые взгляды, которыми награждали меня обитатели зоны, стоявшие в хвосте очереди. Подумать только – завидуют уборщику! Не смешно ли?

…В общем, занимался я в то утро своими привычными делами: собирал пустую гофротару – картонные коробки из-под продуктов, упаковывал их в мешки и вытаскивал на плац. Затем закрыл магазин на замки, надменно покрутил связкой ключей на пальце и спрятал их во внутренний карман телогрейки. Причём проделал это нарочито демонстративно – перед магазином, невзирая на то, что до его открытия оставался битый час, уже терсились6 покупатели – зэки.

Я равнодушно обвёл взглядом мёрзнущую очередь, состоявшую, в основном, из разной шушеры, которая спозаранку, повинуясь совдеповским ещё инстинктам, наводит беспонтовую7 суету, сплетничая, подобно бабкам обсуждая всех и вся, сетуя и ропща.

На глупые, однотипные вопросы, задаваемые мне ими изо дня в день и из года в год: «А во сколько ларёк откроется?», «А когда будет завоз?», «А что привезли?», я, сохраняя высокомерный вид, дал дежурные и такие же однотипные ответы, какие давал изо дня в день и из года в год: «Как положено!», «Не знаю!», «Не знаю и знать не хочу!».

Дело-то не в том, что я вредина и зазнайка. Во-первых, у них перед носом установлен внушительных размеров стенд с графиком работы магазина. А во-вторых, и без этого стенда всем прекрасно известно, что магазин, он же ларёк, открывается всегда в одно и то же время – в 10:00, товары завозят только по понедельникам в соответствии с утверждённым перечнем, в котором нет и никогда не будет ни пива, ни портвейна, ни многого того, о чём они так мечтают – прайс-лист у них тоже всегда перед носом. Такой порядок заведён давно и действует также из года в год и изо дня в день…

Зачем же они у меня так навязчиво выясняют одно и то же?

А вот зачем. У некоторых людей, например, у тех совковых бабок, есть некрасивая плебейская черта, перерастающая в манию: хоть чем, но привлечь внимание могущего, напомнить о себе, чтоб при случае чего-то для себя урвать – извечное заискивание в поисках благодетеля. Мол, вдруг он меня подзабыл, а тут я ему покланяюсь, к слову что-нибудь ляпну – глядишь, вспомнит, что я есть такой хороший, и какую-нибудь милость окажет: пропустит отовариться без очереди, дефицитный товар подгонит и прочее…

Хотя их тоже можно в чём-то понять. С такой щепетильной темой, как отоварка в лагерном ларьке, не всё обстоит просто и гладко.

Товары доставляются сюда в ограниченном количестве, и на всех чего-нибудь да не хватит. Те, кому довелось пожить при Советском Союзе, полагаю, поняли меня с полуслова.

Молодому поколению придётся пояснить на отвлечённым примере.

Представьте, что сто человек, среди которых и вы, попали на необитаемый остров. Три раза в день вертолёт или, скажем, дрон кружит над вашим островом и сбрасывает сто кусков хлеба, столько же порций перловой или ячневой каши и по стаканчику тёплого жидкого чая на каждого, а в полдень, кроме каши, ещё и по миске варёной капусты. И так каждый божий день в течение нескольких лет.

Печально, не правда ли? Но! Кроме этого другой вертолёт раз в неделю подкидывает вам ещё мешок с кока-колой, сникерсами, какими-нибудь бургерами, тортиками, сигаретами. Только не по сто штук, а скажем, по пятьдесят одного, по десять другого, по пять третьего и так далее. А вокруг ни магазинов, ни гипермаркетов, ни транспорта, ни интернет-доставки. Даже смартфонов, и тех нет. Поэтому, как только вертолёт в очередной раз зарулит и сбросит мешки с ништяками, вся ваша голозадая ватага, включая больных, хромых и плоскостопых, позабыв о своих хворях и скорбях, обгоняя друг друга, понесётся дербанить эти мешки к месту сброса. Короче, кто успел, тот и съел, а остальным – шиш!

Кстати, в этой гонке будут участвовать не все. Иные гордо останутся стоять в тени пальм, курить бамбук и с достоинством ждать, скрепившись, когда весь этот дурдом закончится. А иным и бежать никуда не надо – им всё поднесут, добытое праведно или неправедно. Сами поднесут, да ещё и с улыбочкой. Но таких единицы. Пять-десять, не больше.

Основная же масса, вдоволь натолкавшись, наоравшись, оскорбив друг друга распоследними словами, даже кое-кого побив, сияя счастливыми лицами, возвратится с той или иной добычей. За ними несолоно хлебавши приплетутся неудачливые и менее расторопные, как говорится – те, чьи кони медленно скачут. Короче, естественный отбор почти по Дарвину…

Эту сценку, повторяю, я так подробно обыграл для молодёжной аудитории. Представители моего и более старшего поколения не раз имели возможность понаблюдать подобное в обычном свободном мире, скажем, в конце восьмидесятых или в девяностые, причём не только в российской глубинке, но и в самой Москве…

А вот, что касается зоны, то, напротив, подобной невоздержанности в былые годы зэки себе не позволяли. Проявление жадности, необузданности, рвачества считалось для зэка верхом неприличия и дикостью. Это было непозволительно, так как противоречило арестантским понятиям. Зэк не смел даже помыслить о том, чтобы опередить или тем более обделить другого зэка. Если же он вдруг как-то проявлял подобную склонность, его неминуемо ждало наказание в диапазоне от словесной укоризны до использования грубой физической силы. Это зависело от полноты проявления пагубных склонностей.

Таких, помню, обзывали всякими оскорбительными словами, как-то дичь, кишкоблуд, чайка, устрица, мышь, бабка8. Ещё и приговаривали при этом: «Кишкоблудство приводит к жопоёбству», напоминая, что в голодные времена невоздержанные к еде добровольно уходили в петушиную масть и за дополнительную пайку и подачки выполняли самые тяжёлые и грязные обязанности.

После того, как в конце нулевых впервые осуждённых (первоходов) стали изолировать от многократно судимых (второходов и рецидивистов), распределяя по разным зонам, арестантские понятия начали провисать. Но ещё несколько лет в зонах для первоходов преобладал контингент, который эти понятия впитал до мозга костей и строго им следовал.

Эта реформа затевалась, в том числе, с целью искоренения так называемых воровских традиций, арестантских законов и связанных с ними понятий и ценностей.

В результате с середины десятых годов зоны для первоходов наводнили осуждёнными за мелкий сбыт наркотиков – полуадекватными, но ушлыми юными наркоманами с явными следами, а вернее – последствиями употребления сильнодействующих синтетических психоактивных средств. Наперегонки с ними в эти зоны ломанулись старые деградировавшие алкаши, осуждённые за преступления, связанные с насилием и совращением. Вся эта шушера прибывала, а бывалые зэки, разумеется, постепенно освобождались. С ними утрачивались прежние правила, забывались ограничения, менялись нормы и само отношение к этому «мирку».

Однако реформаторы цели своей не достигли. Понятия-то в целом остались, но приняли иные, уродливые, искажённые формы, не обоснованные ничем – ни традициями, ни логикой.

Реформы исправительной системы по социализации оступившихся граждан, как это обычно заведено на Руси, вместо перевоспитания преступников привели к очередному бардаку и махновщине: сегодня одна постанова, завтра – другая, послезавтра – третья, причём одна дурнее другой…

Вот и результат: забыв о былой пристойности, по головам друг друга готовы лезть, лишь бы приблизиться к заветной цели.

Имея доступ к торговой точке на зоне, можно было бы крутиться, замутить какой-нибудь движ-барыш. Ведь всё само идёт в руки! Но, довольствуясь малым, я вот уже несколько лет остаюсь при этом деле, памятуя о том, чем закончилась «Сказка о рыбаке и рыбке». В одночасье можно лишиться и того малого подспорья в поддержании своего жалкого существования. Всё бренно в этом мире. А уж в нашем мирке и подавно.

Зона – это место, где любой человек, если он зэк, какие бы великие заслуги перед начальством за ним не числились, как бы ни был он хвалён и обласкан, за две минуты без видимых причин может превратиться в конченного хуеплёта и никогда уже не добиться прежнего положения.

Мирская слава бренна. Бытие бренно. Всё эфемерно. И особенно репутация зэка: и эфемерна, и непредсказуема, да ещё и служит порой разменной монетой.

Во-первых, элементарно могут наябедничать. Как у нас говорят – настучать. И вполне вероятно, что никто не станет чиниться и разбираться, а просто выкинут с объекта и возьмут другого – всего-то делов…

Потом остались же ещё в зоне и нормальные зэки с теми, былыми понятиями. За барыжный движ9 могут и спросить – тоже настучать, только уже в прямом смысле – по голове.

Но это всё не главное. Можно ведь делать так, что комар носа не подточит – никто не узнает, не предъявит и не спросит. Но…

Претерпев в жизни столько несправедливости и имея за плечами немалый лагерный опыт, самому не просто охота, а жизненно необходимо по мере сил и возможностей эту самую простую, банальную, житейскую справедливость всюду и всячески насаждать. И в этом я, к счастью, не одинок.

Настоящим трудягам и созидателям отчего б не помочь? Они заслужили. И я для него постараюсь – помогу, чем смогу. А бездельники – шагом марш: по графику, в очередь, по остаточному принципу…

Вся моя надменность и высокомерие в связи с обладанием комплекта ключей от тюремного ларька, конечно же, напускные. Моя работа мне досталась тоже не за красивые глаза. Перед этим я пять лет верой и правдой отмахал метлой, снеговой лопатой и ледорубом. И на протяжении последующих пяти лет не выпускал их из рук. Так что право махать теперь кроме метлы и лопаты связкой ключей я тоже честно и справедливо заслужил. В отличие от тех, кому зазорно брать в руки уборочный инвентарь или стоять за станком, кто не спешит помочь товарищам по несчастью, кто сладко спит, пока другие вкалывают, кто в мороз, в дождь и снег украдкой отсиживается в тёплом бараке…

Мне ничуть не жаль тех, кто вчера свысока, чуть ли не брезгливо поглядывал на работяг, а сегодня жалобно поскуливает, упрашивая открыть магазин чуть раньше или притормозить для них дефицитного товара: пачечку сахара, бутылочку колы, пакетик репчатого лука… Это разве мужчины? Мужики?

Даже взрослых людей, увы, порой приходится воспитывать. «Не положено!» – не грубо, но ледяным тоном отвечаю, морда – кирпичом, царственным жестом закидываю мешки за плечи и величаво следую мимо них к пункту утилизации.

Не спорю, моё поведение меня тоже не красит. Но…

Лагерь строгого режима – не пансион для кисейных барышень. Это отличное лекарство от избыточной сентиментальности и ложного милосердия.

Я всегда считал, что надо быть добрым, но нельзя быть добреньким. Увы, только в тюрьме я понял истинное значение этих слов. Познал, как говорится, на личном опыте…

…Конечный пункт моего маршрута – площадка с контейнерами для отходов, расположен у нас на другом конце жилой зоны – на хоздворе.

Благополучно миновав дежурную часть, на полпути до этого самого хоздвора я повстречал одного дюжего зэка. Он работал уборщиком в воспитательном отделе колонии. За его плечами тоже был мешок. Мы поздоровались.

Подойдя поближе, я разглядел характерные очертания на поверхности его мешка. Их ни с чем другим не спутаешь. Это были книги.

Парень тот лет на пятнадцать моложе меня, крепкий на вид, но добродушный, да и отсидел гораздо меньше. Поэтому, чтобы заранее пресечь излишние препирательства и причитания, я избрал тактику моральной атаки, для чего, изобразив наезд, скомандовал:

– Стопэ!

Он испуганно посмотрел на меня и промямлил:

– Зачем?

– Откуда книжки несёшь?

– Списали из библиотеки. Сказали сжечь или в макулатуру.

– Я ща тебя сожгу! – напирал я. – Или в макулатуру сдам. Бумагу из чего делают?

– Как из чего? Из дерева вроде…

– Ну, вот! Прикинь, сколько из тебя бумаги можно сделать?!

До парня дошёл смысла шутки, и он заулыбался:

– Ну хорош…

Меня-то он, конечно, нисколько не боялся. А смотрел опасливо потому, что побаивался начальства, которое наверняка ему пригрозило чем-то, если списанные книги «расползутся» по зоне.

– Ставь мешок и проваливай, – не церемонился я.

– Ммм… – ерепенился Мишка, так звали парня.

– Хули мычишь. Иди. Я сам отнесу.

– Только это… – сдавался он. – Дядь Сань, чтобы это…

– Иди, я сказал. Ещё учить меня? Без тебя знаю. Иди! – ворчливо, но уже с шутливый улыбкой выпроваживал я парня.

Он в нерешительности ушёл. Глупый, но всё же ответственный. Тут таких ценят. Но не захотел ссориться – кишка тонка!

Спешно и нервно рылся я в его мешке, перебирал и складывал по стопкам книги, изрыгая при этом страшные ругательства:

– … ваш рот… суки… гандоны дырявые! – хорошо так, сочно, смачно, с душой, с сердцем оттягивал я безымянных вандалов.

Поглаживая грязную обложку томика Булгакова с тем самым романом, мысленно приговаривал:

– Несомненно, Вы правы, мессир. Рукописи не горят! Зато знаете, как горит издательская продукция и прочая полиграфия! Жарко горит! Лучше берёзовых дров. Только еретиков сжигать!…

Тут-то мне и попался увесистый фолиант под многообещающим названием – «Социологическая энциклопедия»…

Глава 2. Субкультура или субцивилизация?

Ох, уж эта злосчастная премудрая энциклопедия…

Не будь её, или не попадись мне она тогда, в том мишкином мешке, не сидел бы я сейчас, ссутулившись за столом после трудового дня, не корпел над этой писаниной. Не мучал бы себя, а потом и вас.

Поначалу я даже обрадовался – очень красиво оформленная книга: высокая, широкая, толстая, иллюстрированная, в отличной сохранности. Издана в начале десятых – не сказать, чтоб морально устарела. Приятно было в руки взять!

Было… В первый момент, пока не заглянул в текст…

Увы, я не запомнил ни автора, ни точное название. То ли просто «Социологическая энциклопедия», то ли «Полная социологическая энциклопедия», то ли «Большая социологическая энциклопедия». Не помню, хоть режьте на части. Помню лишь, что действительно и большая, и полная, и социологическая. Словом, солидная.

Да-да, обрадовался. И было чему. Ведь до тюрьмы социология и социальная психология входили в круг моих научных интересов. На стыке с педагогикой и психологией личности и межличностных отношений эти науки сопровождали направление моей работы – девиантологию. Тем более в её прикладном аспекте – профилактическом. Дело в том, что все эти научные области, а также медицина и правоведение тянут одеяло девиантологии каждая на себя, считая её своим придатком, выдумывая собственные термины, присваивая чужие либо истолковывая их каждая на свой лад.

Откровенно говоря, мне уже лет десять как плевать с самой высокой колокольни и на девиантологию, и на социологию, и на педагогику с психологией, не говоря уже о правоведении с медициной. Но тем не менее какое-то предательское ностальгическое малодушие заставило меня тогда забрать эту энциклопедию вместе с произведениями классиков и современников…

Увы. На следующий день она уехала тем же утренним рейсом, но уже в моем мешке, а не в мишкином, составив достойную компанию растоптанным картонным коробкам, чтобы вновь окунуться в извечный цикл круговорота углерода в природе.

Правда, накануне произошла сцена, до боли напоминающая эпизод из повести М. А. Булгакова «Собачье сердце».

Ознакомившись с содержимым энциклопедии, я встал из-за стола, нахохлился, выпятил грудь колесом, поправил указательным пальцем очки на переносице, скрестил руки на груди и бранчливо рявкнул: «В печку её!»…

Будь у меня в лагерном бараке свой собственный книжный шкаф, я б её безусловно оставил даже ради интерьера – больно уж красива на вид. Однако, хотя барак и считается своеобразным домом, но не до такой степени!