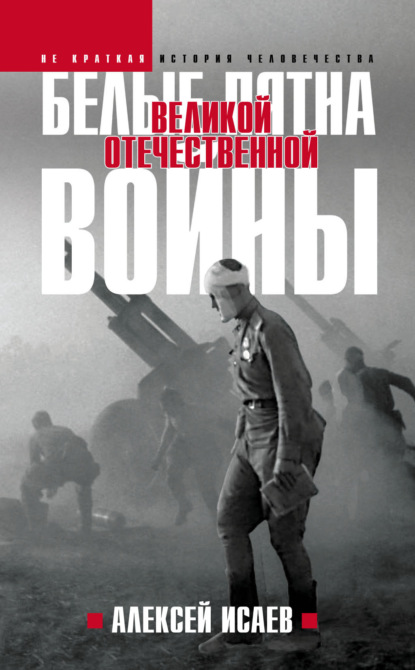

Белые пятна Великой Отечественной войны

- -

- 100%

- +

С началом боевых действий проявили себя проблемы, неочевидные в мирное время. Актуальнейшей проблемой летом 1941 г. стала борьба с немецкими танками. Ситуация здесь была двойственной. С одной стороны, Красная армия в 1930-х годах избежала «гаубизации», т. е. перехода на легкие гаубицы вместо 75–76-мм пушек. Также в СССР массово выпускалась 45-мм противотанковая пушка. Однако на рубеже 1940–1941 гг. произошел качественный скачок в бронировании немецких танков и штурмовых орудий, переход на 50-мм монолитную броню, которая не пробивалась 45-мм пушками на дистанциях далее 50 м, практически самоубийственной для расчетов орудий. Теоретически их могли заменить 76-мм дивизионные и танковые орудия, но с 1936 г. до июня 1941 г. заказ по 76,2-мм бронебойным снарядам был выполнен всего на 20,7 %[32]. 76-мм бронебойные снаряды были в 1941 г. в остром дефиците. Именно вследствие этого пришлось массово использовать в качестве противотанковых 76-мм и 85-мм зенитные пушки. В свою очередь, штатным тягачом для последних были те самые СТЗ-5, динамическими качествами которых были недовольны еще до войны. Маневр противотанковой артиллерией, соответственно, оказывался затруднен. Действительно надежным противотанковым средством были танки Т-34 и КВ (при наличии бронебойных снарядов). Чтобы остановить врага, потребовалось с июля по декабрь 1941 г. сформировать и вооружить 206 стрелковых дивизий общей численностью около 2 млн человек плюс отправить на фронт 2,2 млн человек вооруженного и невооруженного маршевого пополнения[33].

Вышесказанное заставляет сделать следующие выводы. Несмотря на большие усилия, предпринятые в предвоенные годы для индустриализации страны и повышения боеспособности советских вооруженных сил, в СССР имелись серьезные системные проблемы, помешавшие встретить врага во всеоружии. Во-первых, это запоздалое осознание опасности нападения Германии, приведшее как к запуску затратных и скорее снижавших боеспособность Красной армии программ; во-вторых, недостаток времени от момента осознания опасности до непосредственно вторжения немецких войск. И форсированная индустриализация, невзирая на очевидные успехи, все же не ликвидировала полностью отставание СССР по ряду высокотехнологичных производств. Специфика маневренных боев лета 1941 г. лишь усугубила все эти проблемы. Потребовались титанические усилия, мобилизация всех сил и промышленных мощностей страны на отпор врагу, чтобы не проиграть.

Укрепленные районы на новой границе в боях первого дня Великой Отечественной Войны, 22 июня 1941 года

Укрепления на новой границе стали одним из самых масштабных проектов предвоенного строительства Красной армии. По плану предполагалось построить 5807 сооружений. Для сравнения: «линия Мажино» – это около 5600 сооружений, а «линия Сталина» по плану должна была состоять из 3817 сооружений, из которых было построено 3279. Причем на новой границе строились более совершенные укрепления с казематами «Ле Бурже» косоприцельного огня, почти половина из которых должна была стать артиллерийскими. Однако нельзя сказать, что роль укреплений на новой границе получила достойное освещение. У этого были как объективные, так и субъективные причины. С одной стороны, исследованию действий укрепрайонов мешал недостаток сохранившихся советских документов и недоступность для советских исследователей основных документов противника.

С другой стороны, идеологические догмы с трудом совмещали факт быстрого прорыва укреплений с грандиозностью их постройки. К тому же негативный опыт штурма линии Маннергейма привел к некоторой переоценке возможностей укрепленных районов в советской историографии.

ДОТ-полукапонир в районе Старе Брусно Рава-Русского УРа (немецкий снимок). Хорошо видна амбразура пулемета, простреливающего пространство перед основными амбразурами.

Только в конце 1990-х появилось одно из немногих исследований боевых действий в УРах на новой границе – работа А. А. Крупенникова «В первых боях»[34]. Однако в основном Крупенников сосредоточивался на подвигах гарнизонов ДОТов укрепрайонов, а также установлении имен героев. Соответственно, в книге акцентировалось внимание на эпизодах длительной обороны отдельных сооружений. Вопрос об оперативном значении обороны укрепрайонов на новой границе остался вне рамок книги. Кроме того, А. А. Крупенников достаточно ограниченно использовал немецкие документы.

В целом нельзя не отметить, что укрепления на новой границе оказываются недооцененными исследователями. Они стояли на голову выше предыдущего поколения советской фортификации. Если будет позволена такая аналогия, сооружения на новой границе рядом с ДОТами «линии Сталина» были подобны танкам Т-34 и КВ рядом с Т26 и БТ. Сооружения укрепрайонов на новой границе строились по новым типовым проектам, представлявшим собой дальнейшее развитие ДОТов 1938 г. Важным нововведением конструкции капониров и полукапониров стала дополнительная пулеметная точка, простреливавшая пространство перед основными пушечными и пулеметными установками ДОТа. Еще одним нововведением стала усиленная оборона входа в ДОТ пулеметной установкой в выступающем крыле тыльного каземата. Тем самым обеспечивалась дополнительная защита от атаки штурмовой группы на сооружение с тыла.

Еще один снимок ДОТа в районе Старе Брусно, это сооружение носит на себе следы штурма. В центре снимка – амбразура пулемета, стреляющего в тыл и прикрывающего подходы к основным амбразурам полукапонира.

ДОТы на новой границе вооружались установками с шаровой бронировкой амбразуры трех типов:

– артиллерийской установкой с 76,2-мм казематным орудием Л-17;

– орудийно-пулеметными установками ДОТ-4 с 45-мм противотанковым орудием и спаренным с ним 7,62-мм станковым пулеметом ДС-39;

– пулеметными установками НПС-3 с 7,62-мм пулеметом «Максим».

Немецкие офицеры у шаровых орудийных установок Л-17 советского ДОТа. На стенах ДОТа видны следы боя.

Шаровые установки обладали устойчивостью к воздействию огнеметов и давали лучшую защиту от пуль и осколков. Практика позднее это подтвердила. НПС-3 и ДОТ-4 монтировались в ДОТах фронтального огня и полукапонирах. 76,2-мм Л-17 монтировались в артиллерийских полукапонирах (АПК). Для защиты подступов к сооружению с тыла была разработана упрощенная (в сравнении с установками под станковый пулемет) установка ПЗ-39 под 7,62-мм пулемет ДТ. Без преувеличения можно сказать, что ДОТы на новой границе были вершиной развития советской фортификации в предвоенный период. В ходе войны уже ничего подобного не строилось – ввиду недостатка как времени, так и материалов.

Особенностью ДОТов Киевского особого военного округа было их оснащение бронеколпаками, широко использовавшимися во Франции, Финляндии и Германии. Советская школа фортификации бронеколпаки не жаловала. Помощь строителям УРов на новой границе в КОВО пришла с неожиданной стороны: их источником стали польский Сарненский укрепрайон и его склады[35]. Польские наблюдательно-боевые бронеколпаки были двух видов: шестиамбразурные для ручного пулемета и четырехамбразурные для стрельбы из станкового пулемета. В советских УРовских сооружениях они использовались только для наблюдения и стрельбы из ручного пулемета.

К сожалению, история отпустила слишком мало времени для реализации самого масштабного советского фортификационного проекта. Рекогносцировка новых укрепрайонов была произведена еще зимой 1939/40 г. Однако строительные работы начались лишь летом 1940 г. Приказ о начале строительства вышел только 26 июня 1940 г., 17 июля штабы военных округов получили директиву Генерального штаба, в которой были изложены принципы постройки новых укрепрайонов. В итоге до конца строительного сезона в новых укрепрайонах КОВО было построено 371 огневое сооружение[36].

Однако в наихудшем положении находились укрепленные районы на новой границе в Литве. Строительство укреплений на границе по понятным причинам началось в Прибалтике позже других направлений и поэтому находилось к началу войны в зачаточной стадии. По свидетельству помощника начальника отдела инженерных войск Ленфронта майора Захарьина, принимавшего в 1941 г. участие в работах по строительству оборонительного рубежа на госгранице, укрепление границы Литовской ССР с Германией началось фактически лишь с весны 1941 г., до начала 1941 г. успели провести лишь рекогносцировку укрепрайонов.

Надо сказать, что советское военное руководство осознавало запаздывание с началом строительства на появившейся летом 1940 г. новой границе в Прибалтике. В 1941 г. было решено наверстать упущенное. Соответственно, из выделенных на фортификационное строительство 1941 г. 1 млрд 181,4 млн рублей около 50 % предназначалось для ПрибОВО, 25 % – для ЗапОВО и 9 % – для КОВО. Всего на оборонительное строительство в ПрибОВО выделялось 458,9 млн рублей. Протяженность оборонительного рубежа от Балтийского моря до границы с Западным особым военным округом составляла около 350 км. К первой очереди строительства на этом рубеже относилось строительство 160 батальонных районов, в системе которых создавалось до 2000 бетонных долговременных сооружений. По плану строительство 2000 сооружений в ПрибОВО предполагалось завершить осенью 1941 г. с производством монтажных работ зимой 1941/42 г. и полным окончанием работ к весне 1942 г.

Однако развертывание строительства проходило медленно. Вот что вспоминал назначенный в марте 1941 г. начальником инженерных войск округа В. Ф. Зотов:

«Строительной техники было весьма мало. Например, камнедробилок на строительстве имелось всего лишь несколько штук, это в то время, когда в течение двух-трех месяцев необходимо было изготовить до 1,5 млн кубометров щебня. Автотранспортом мы обеспечивались не более чем на 25 % потребности»[37].

Если обратиться к сухим цифрам, то результаты форсированного строительства были следующими. Из 458,9 млн рублей в ПрибОВО было освоено 126,8 млн рублей. Полоса обороны ПрибОВО разделялась на четыре укрепрайона: Тельшайский, Шауляйский, Каунасский и Алитусский. В Тельшайском УРе в стадии строительства находилось 366 долговременных сооружений (ДОС) на фронте 75 км. Успели построить 23 ДОС, но ни одно из них не было готовым к началу войны. В Шауляйском УРе строились 403 ДОС на фронте 90 км, построили 27, боеготовые отсутствовали. Сильнейшим в Прибалтике должен был стать Каунасский УР – 599 ДОС на фронте 90 км. Однако построить успели 31 ДОС, боеготовых среди них не было. Алитусский УР не выбивался из общего ряда: 273 ДОС, построено 20, боеготовых нет.

Таким образом, в отличие от других направлений, ПрибОВО не располагал к началу войны системой долговременной фортификации, которая могла бы сдержать первый натиск сил вторжения и дать опору стрелковым частям армий прикрытия границы. В куда лучшем положении оказались укрепрайоны ЗапОВО и КОВО. Распространенным является мнение, что советские УРы на направлениях главных ударов немцев были наименее боеготовыми. Это не совсем так. Двум танковым группам в Прибалтике действительно преграждали путь только невооруженные коробки. Однако Брестский УР в Белоруссии, стоявший на пути 2-й ТГр, располагал 49 боеготовыми сооружениями. Владимир-Волынский УР на направлении главного удара 1-й ТГр располагал 97 боеготовыми сооружениями, Струмиловский УР – 84. РаваРусский УР с 84 ДОС, строго говоря, тоже преграждал путь вдоль одного из плановых маршрутов наступления 1-й ТГр.

Однако было бы большой ошибкой считать, что в вермахте не имелось средств для борьбы с долговременными сооружениями. Во-первых, немцы располагали тяжелой и сверхтяжелой артиллерией, от чешских 305-мм гаубиц времен Первой мировой войны до новейших немецких образцов, в том числе 600-мм «Карл». Последние опоздали к штурму «линии Мажино», но были готовы для удара по советским ДОТам. По немецкому плану наступления 45-й пд 22 июня 600-мм орудия «Карл» должны были вести огонь не по Брестской крепости, а по свежепостроенным ДОТам БЛУРа рядом с ней[38]. Во-вторых, немецким ноу-хау были штурмовые группы пехоты, способные подбираться к ДОТам с огнеметами и зарядами взрывчатки. Наконец, опыт кампании на Западе показал высокую эффективность в борьбе с долговременной фортификацией… 88-мм зениток. В ходе штурма форта (точнее, «овража», комплекса долговременных сооружений) «Фермон» у Лонгийона 17 июня 1940 г. поддерживавшие 183-ю пд две 88-мм зенитки с дистанции 6 км выпустили 160 снарядов за четыре часа и пробили дыру диаметром около метра в основном артиллерийском сооружении форта[39]. Последние из выпущенных снарядов разрывались уже внутри форта. Исследования французских укреплений уже после падения Франции показали, что бронеколпаки с толщиной брони около 300 мм, теоретически неуязвимые для полевой артиллерии и 88-мм пушек, от массированного обстрела все же раскалывались и разрушались, что в итоге вело к потере боеспособности всего сооружения. Также вермахт располагал отточенными еще в Первой мировой войне тактическими приемами штурмовых действий, облегчавшими захват и уничтожение укреплений.

Как же себя показали укрепрайоны на новой границе в бою? Главным неблагоприятным фактором, влиявшим на эффективность их сопротивления, было упреждение Красной армии, усугублявшееся внезапностью нападения. В итоге большинство укрепрайонов вели бой в отсутствие полноценного полевого заполнения. Это существенно облегчало задачу немецких штурмовых групп.

Однако прежде всего необходимо отметить отрицательный эффект незавершенного строительства в Прибалтике. В ЖБД 8-й армии этот момент описан достаточно откровенно: «Деморализующее влияние на части, особенно на участке 125-й сд, оказали строительные батальоны, не имевшие никакого вооружения и в полном беспорядке бежавшие в тыл»[40]. Эта картина с незначительными вариациями наблюдалась во всей полосе Прибалтийского особого военного округа. Безоружные строительные части забивали дороги, мешали организации обороны и противодействию отрядам националистов.

Вместе с тем даже недостроенные сооружения оказывали определенное воздействие на немецкое наступление. 109-й полк 12-й танковой дивизии 22 июня 1941 г. штурмовал «два еще не полностью готовых ДОТа, из которых северный упорно оборонялся». Скорее всего, обороняли его строители в лице советского 148-го саперного батальона. В ЖБД 3-й ТГр по итогам 22 июня отмечалась «упорная оборона отдельных бетонных ДОТов»[41].

Естественно, куда более серьезное сопротивление оказали укрепрайоны, располагавшие боеготовыми сооружениями. Командир 28-й пехотной дивизии VIII корпуса в донесении о боях в районе Сопоцкина писал: «На участке укреплений от Сопоцкино и севернее… речь идет прежде всего о противнике, который твердо решил держаться любой ценой и выполнил это. Наступление по действующим в настоящее время основным принципам не давало здесь успеха… Только с помощью мощных подрывных средств можно было уничтожить один ДОТ за другим… Для захвата многочисленных сооружений средств дивизии было недостаточно». Советская тактика обороны в отчете описывалась следующим образом: «Гарнизоны укрывались при атаке в нижние этажи. Там их невозможно было захватить… Как только штурмовые группы откатывались, противник снова оживал и занимал амбразуры, насколько они были еще невредимы». Сопротивление отдельных ДОТов здесь продолжалось несколько дней, когда линия фронта далеко откатилась от границы.

Брошенная 122-мм пушка А-19. ДОТы должны были прикрываться артиллерией, но хаос начала войны этому помешал.

Наступавшая справа от VIII корпуса соседнего XX корпуса 256-я дивизия также столкнулась с упорно обороняемыми ДОТами Гродненского УРа. В журнале боевых действий дивизии отмечалось: «В полосе 476-го пп, который наступает справа от 481-го пп через Красне и Липск, также дела сначала идут хорошо, однако в районе Красне полк оказывается втянут в серьезные бои за ДОТы, а в районе Липска сталкивается с мощным сопротивлением врага»[42]. Пока одни батальоны ввязывались в бои за ДОТы, другие успешно преодолевали укрепления, и в результате соединение в целом успешно продвигалось вперед.

Хотя по плану Брестский УР не должен был быть самым сильным, фактически в июне 1941 г. он был лидером по числу построенных сооружений. Однако не все построенные ДОТы были обсыпаны и замаскированы. Отсутствие земляной обсыпки не только не маскировало бетонные коробки, но и не закрывало трубы подходивших к ним кабелей. Впоследствии трубы коммуникаций стали «ахиллесовой пятой» многих ДОТов, позволявшей немцам подрывать их или вводить внутрь сооружений огнеметы.

По этому ДОТу в районе Сокаля вели интенсивный огонь, целясь в амбразуру. Скорее всего, ДОТ обстреливался из противотанковых пушек.

Наиболее серьезное сопротивление было оказано немецким войскам гарнизонами укрепленных районов на Украине. Хронологически первым из них в бой вступил Струмиловский УР. По существу, для немцев УР стал сюрпризом. С возвышенностей на западном берегу Буга он не просматривался – как сооружения участков обороны, так и противотанковый ров находились на обратных скатах высот 233 и 237 к востоку от Сокаля. Воздушная разведка не давала полной информации о расположении ДОТов и секторах их обстрела.

Исхлестанные выстрелами 88-мм зенитки стены артиллерийского полукапонира под Сокалем. В нижней части снимка видны остатки деревянной опалубки, но установленные орудия не оставляют сомнений в боеспособности ДОТа.

В отчете штурмовавшего укрепрайон саперного батальона сказано: «Благодаря расположению укреплений, которое неожиданно оказалось исключительно искусным, существовала возможность эффективной взаимной огневой поддержки ДОТов, что могло существенно затруднить атаку. Обстрел ДОТа и амбразур штурмовыми орудиями оказался практически неэффективным из-за хорошего качества бетона и низкого расположения амбразур с мощными сферическими масками»[43]. Типичное описание атаки выглядело так: «Несмотря на орудийный обстрел, нескольким солдатам с огнеметами и взрывчаткой удалось подобраться к амбразуре. Однако из-за высокого качества русских материалов взрывы оказались безрезультатными». Действия гарнизонов сооружений также получили высокую оценку со стороны противника: «Русские солдаты оказали выдающееся сопротивление, сдаваясь только в том случае, если были ранены, и сражаясь до последней возможности».

ДОТ Владимир-Волынского УРа, несущий на себе следы штурма.

Снимок полукапонира ВВУРа со стороны атакующих, это сооружение встретило войну в обсыпке, хорошо виден бронеколпак.

Советский полукапонир в районе Янова. Сооружение упрощенного типа, без огневой точки для простреливания пространства в тыл перед амбразурами.

Однако самым неприятным сюрпризом для ГА «Юг» стала упорная оборона опорных пунктов Владимир-Волынского УРа. Несмотря на выраженные в словах известной песни пропагандистские заявления: «Чужой земли, мы не хотим ни пяди, но и своей клочка не отдадим», строительство укреплений здесь велось с учетом военной целесообразности. В связи с этим начертание переднего края участков обороны Владимир-Волынского УРа не повторяло линию границы, проходившей по Бугу. Выступ границы в сторону Генерал-губернаторства (оккупированной Германией Польши), образованный изгибом русла реки Буг в районе Лудина, не оборудовался для длительной обороны. Позиции опорных пунктов «Янов» и «Поромов» укрепрайона находились в основании выступа.

Успешно форсировавшая Буг 44-я пехотная дивизия, углубившись на советскую территорию, столкнулась с узлом обороны «Янов» Владимир-Волынского УРа. Произошло это около 8.00 утра берлинского времени. В середине дня 22 июня в ЖБД 1-й танковой группы появляется запись: «44-я пд 111АК ведет бои за ДОТы западнее Янова». К вечеру обстановка кардинально не изменилась, ЖБД 1-й танковой группы фиксирует, что «44-я пд все еще ведет бои за ДОТы по обе стороны Янова».

Узел обороны «Янов» Владимир-Волынского УРа к началу войны находился в достаточно высокой степени готовности. Большая часть сооружений была достроена, имелись артиллерийские полукапониры с 45-мм установками ДОТ-4 и 76-мм пушками Л17[44]. Они оказали противнику серьезное сопротивление. Бои 44-й пехотной дивизии с советскими ДОТами характеризовались вечером 22 июня в ЖБД ГА «Юг» как «локальные неудачи». Потребовался последовательный штурм укреплений у Янова. Современные исследования показывают, что ДОТы яновского узла обороны несут на себе следы боев, «обрушены междуэтажные перекрытия»[45]. Исследователи также отмечают, что «следы массированного обстрела из орудий имеют многие сооружения этого [„Янова“. – А. И.] ОП»[46] и «в некоторых остальных сооружениях также видны очевидные следы подрывов, произведенных штурмовыми группами»[47]. Также сооружения несут на себе следы поражения снарядами 88-мм пушек. То есть для штурма Владимир-Волынского укрепрайона использовались те же принципы, что и для штурма линии Мажино в 1940 г. Собственно, 22 июня решительного результата достичь не удалось. Как отмечалось в ЖБД немецкой 6-й армии, «23. 15 – Разговор с начальником штаба ШАК, выясняется, что 44-я пд в конце дня сражалась неуспешно. […] 298-й пд серьезно мешает борьба с ДОТами, которые оживают в ее тылу»[48].

В приложении к ЖБД 6-й армии в описании опыта борьбы с советскими укреплениями указывалось: «ДОТы, уже считавшиеся уничтоженными, спустя некоторое время внезапно оживали в нашем тылу. Причина – в их трехэтажной конструкции. Не зная о ней, наши войска считали после захвата верхнего этажа, что уничтожили ДОТ. В действительности гарнизоны своевременно отступали в нижние этажи и там ожидали ухода атакующих. Люк, ведущий к нижним этажам, не обнаруживался, засыпанный мусором»[49]. Три этажа – это все же преувеличение, но два этажа были типичными для ДОТов на новой границе постройки 1940–1941 гг.

88-мм зенитка на позиции с не полностью отделенным колесным ходом. Орудия этого типа широко использовались в вермахте как для стрельбы по самолетам, так и по ДОТам и танкам.

ДОТ ВВУРа сразу после штурма.

Немецкие солдаты, залегшие перед ДОТом под Крыстынополем.

Так или иначе, но именно упорное сопротивление советских войск под Владимиром-Волынским привело к первой смене первоначального немецкого плана наступления. Под давлением командующего 6-й армией Вальтера Рейхенау были перераспределены силы между корпусами 1-й танковой группы, причем сделано это было, невзирая на трудности перегруппировки, поперек колонн тылов наступающих на восток дивизий.

ДОТ Рава-Русского УРа с вырванным взрывом бронеколпаком.

В полосе наступления немецкой 262-й пд узел обороны Рава-Русского УРа перехватывал участок открытой местности между шоссе на Раву-Русскую и лесисто-болотистым районом к западу от него. Немцы сначала были остановлены, а затем и отброшены контрударом 41-й сд генерала Микушева. У соседней 24-й пехотной дивизии того же IV армейского корпуса дела шли даже хуже, она залегла перед Любычей-Крулевской – и ей не удается овладеть укрепленными высотами у Дэбы. Именно здесь располагался ДОТ «Комсомолец», обычно упоминаемый в контексте данных событий и даже ставший легендой Рава-Русского укрепрайона. Бои под Равой-Русской продолжались несколько дней. Немецким планам ввести в бой по шоссе на Раву-Русскую танковый корпус уже в первыйвторой день войны не суждено было сбыться.

Наступление правого соседа 24-й пд, 295-й пд, было поддержано новейшими 600-мм мортирами «Карл». Дивизии была передана 1 батарея 833-го тяжелого артиллерийского дивизиона в составе двух орудий «Один» и «Тор» с боекомплектом 60 снарядов для уничтожения ДОТов в районе Великий Дзял (высота 290 на проселочной дороге из Верхраты к границе). Однако 22 июня успеха достигнуто еще не было, 295-я пд начала штурм опорного пункта Рава-Русского УРа, но еще не завершила его. 23 июня 295-я пд доносила, что Великий Дзял взят 517-м полком. В тот же день IV корпус сообщил, что «Карлы» больше не нужны и ввиду технических проблем вышли из строя. По опыту стрельбы по Брестской крепости можно предположить, что в стволах «чудо-орудий» застряли снаряды. Подробности действий «Карлов» под Равой-Русской неизвестны, но на фотоснимках из Рава-Русского УРа есть ДОТы с весьма серьезными повреждениями. Это могут быть взрывы как больших зарядов взрывчатки, так и 600-мм снарядов.