Orígenes sociales de los derechos humanos

- -

- 100%

- +

Una de las personas a las que entrevisté mientras realizaba la investigación para este libro fue al presidente de Credhos, David Ravelo, quien fue encarcelado el 14 de septiembre de 2010. El 7 de diciembre de 2012, David Ravelo fue sentenciado a 18 años y 3 meses por homicidio agravado. Margaret Sekaggya, quien fuera reportera especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos de 2008 a 2014, ha afirmado que el caso contra Ravelo fue parte de un patrón de acoso legal contra los defensores de derechos humanos en Colombia.8 Decenas de organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales, así como expertos, han denunciado irregularidades en el proceso judicial al cual fue sometido Ravelo. Muchos observadores han indicado que el caso contra Ravelo, al igual que aquellos contra otros activistas sociales, se basaron en declaraciones de paramilitares desmovilizados que ofrecieron su testimonio a cambio de la reducción de condenas, de acuerdo con los términos de la polémica Ley de Justicia y Paz del año 2005. El testigo clave contra Ravelo fue el comandante paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ‘El Panadero’, quien actualmente está cumpliendo condena por su participación en la masacre de 32 personas en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998.9 En 2014, se anunciaron investigaciones contra ‘El Panadero’ por cargos de fraude y testimonio falso, en relación con el caso de David Ravelo, y por secuestro, tortura y asalto sexual en relación con el caso de la periodista Jineth Bedoya. El caso de Ravelo fue sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz en 2015, y el defensor de derechos humanos recuperó su libertad en 2017.

Las experiencias de muchos activistas con quienes hablé y los interrogantes que plantearon fueron la fuente de inspiración de este libro. He sido sumamente afortunado al tener la oportunidad de investigar, escribir y enseñar acerca de las raíces de los movimientos de derechos humanos en América Latina. Esta obra fue desarrollada como resultado de la tensión creativa entre la investigación académica, la enseñanza y la práctica en materia de la justicia.

Notas

1 Santander, Cesar, Bolívar, Antioquia, Boyacá, Caldas y Cundinamarca.

2 Miguel Barreto Henriques, “El laboratorio de paz en el Magdalena Medio: ¿un verdadero ‘laboratorio de paz’?”, en Guerra y violencia en Colombia: herramientas e interpretaciones, editado por Jorge A. Restrepo y David Aponte (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2009), 504.

3 Liam Mahony y Luis Eguren, En buena compañía: el acompañamiento internacional para la protección de los derechos humanos (Santander, España: Universidad de Cantabria, 2006).

4 A partir de 1994, las Brigadas Internacionales de Paz mantuvieron equipos en Barrancabermeja conformados por media docena de observadores internacionales. En los años siguientes, otras organizaciones internacionales, incluyendo a Médicos Sin Fronteras, Christian Peacemaker Teams, Amnistía Internacional, Paz y Tercer Mundo, y otros establecieron proyectos en la ciudad. La ciudad se convertiría en un punto de referencia para muchos activistas internacionales. En mayo de 1999, Amnistía Internacional publicó por primera vez un reporte detallado sobre Barranca. Amnesty International, Barrancabermeja: A City under Siege (Londres: Amnesty International Publications, 1999).

5 En las audiencias del Senado de Estados Unidos para evaluar el progreso del Plan Colombia en octubre de 2003, testigos expertos y legisladores establecieron el vínculo entre el Plan Colombia, la erradicación de los cultivos de droga y la migración interna forzada. Según testigos expertos, en esa época hubo aproximadamente 2,5 millones de personas desplazadas internamente en Colombia. Committee on Foreign Relations, U.S. Senate, Challenges for U.S. Policy towards Colombia: Is Plan Colombia Working? (Washington, D.C.: U.S. Department of State, 2003), 34.

6 Adam Isacson, “Los nuevos dueños de Barranca: reporte del viaje de CIP a Barrancabermeja, Colombia, 6-8 de marzo del 2001” (Washington, D.C.: Center for International Policy, 2001).

7 He discutido el proceso de conducir entrevistas de la historia oral en Barrancabermeja en el ensayo “The Heart of Activism in Colombia: Reflections on Activism and Oral History Research in a Conflict Area”, en Off the Record: Unspoken Negotiations in the Practice of Oral History, editado por Stacey Zembrycki y Anna SheẠel (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2013), 239-254.

8 International Federation for Human Rights (FIDH), Colombia: caso de David Ravelo Crespo, Communiqué (noviembre 4, 2014), https://www.fidh.org/es/americas/colombia/16400-colombia-caso-de-david-ravelo-crespo#nb1.

9 “¿Las mentiras de ‘El Panadero’?”, El Espectador, septiembre 16, 2014; “‘El Panadero’, a juicio por el caso de la periodista Jineth Bedoya”, El Tiempo, septiembre 30, 2014.

Agradecimientos

Deseo agradecer a todas aquellas personas en Colombia que compartieron sus historias y experiencia conmigo. Extiendo un especial agradecimiento a Credhos por permitirme con gran generosidad consultar sus archivos, así como también a la Organización Femenina Popular, la Unión Sindical Obrera, la Pastoral Social y a todas las organizaciones de la región que me abrieron sus puertas y compartieron sus análisis.

Deseo expresar mi muy especial agradecimiento a Claudia Caicedo Núñez, la excelente traductora de esta edición de mi libro en español. La dedicación de Claudia a su labor es extraordinaria y para mí fue un verdadero placer trabajar con ella. Mi comprensión de la historia colombiana aumentó considerablemente durante las largas horas que pasamos enfrascados analizando párrafos, oraciones y términos en los dos idiomas. Gracias a Claudia, podré interactuar mucho más a fondo con los lectores latinoamericanos. Para mí, hablante para quien el español es una lengua heredada, es especialmente importante que mi libro sea impreso en el idioma de los miembros de mi familia que viven en Ottawa, Montreal, Washington, D.C., Quito, Guayaquil y Las Palmas de Gran Canaria, entre otros lugares.

Deseo agradecer a Miguel Fernández, Glenis Pérez, Mirjam Koppe, Elena Rey, Camilo Castellanos, ya fallecido, Eleanor Douglas, Katia Urteaga y a las Brigadas Internacionales de Paz, por su hospitalidad y apoyo en Bogotá y en Barrancabermeja. Agradezco también a todos mis amigos, maestros y mentores colombianas y colombianos, especialmente a Rosa Pinzón, Amanda Romero, Francisco Campo, Régulo Madero, Yolanda Becerra, Luisa Serrano, Leila Celis, Matilde Vargas, Pedro Galindo, Alfonso Torres Duarte, Mauricio Archila, Cristina Rojas, Pilar Riaño-Alcalá, Jorge González Jácome y Catalina Muñoz. A lo largo de gran parte del proceso gocé de la compañía y el respaldo de John Jairo Bedoya, quien me ofreció comentarios detallados sobre el manuscrito. Mi gratitud a la extraordinaria comunidad de académicos de Barrancabermeja, especialmente a Rafael Velásquez, quien ha arrojado abundante luz sobre la historia del pueblo indígena yareguíe. Gracias también a los historiadores barranqueños Jorge Núñez y Fernando Acuña, por sus apreciaciones y generosidad. Debo hacer un llamado especial a Germán Plata. Mi gratitud también se debe extender a William Mancera por su gran ayuda llevando a cabo la investigación en las bibliotecas de Bogotá.

Agradezco a Catherine LeGrand, por su energía y sabiduría. Cuando viví en Colombia en 1998, varios años antes de comenzar mi doctorado, un amigo que enseñaba historia en el Instituto Universitario de la Paz en Barrancabermeja me habló de Catherine LeGrand. Él no la había conocido, pero me dijo que ella había escrito un clásico de la historia colombiana y que yo no podía dejar de buscarla cuando regresara a mi hogar en Montreal. Nunca podría haberme imaginado cuán significativo resultaría ser su consejo.

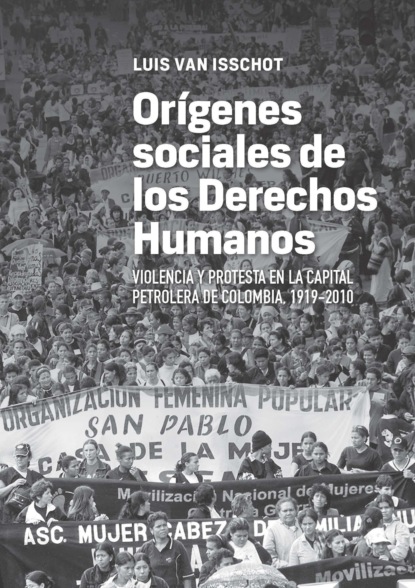

Agradezco a Jesús Abad Colorado, por la maravillosa fotografía que aparece en la portada. Gracias a la dueña de Foto Estudio Joya de Barrancabermeja de quién compré en 2005 las impresiones fotográficas que aparecen en este libro.

Mi agradecimiento a Winifred Tate y Mary Roldán por sus comentarios detallados y su apoyo incondicional. Además, quiero agradecer a Nancy Appelbaum, por sus inmensamente generosos comentarios al manuscrito. Gracias también a Aviva Chomsky por sus comentarios y por darme ánimo.

En la Editorial de la Universidad del Rosario, un especial gracias al director, Juan Felipe Córdoba Restrepo, por su apoyo y confianza, así como a Ingrith Torres Torres y Lina Morales. Deseo agradecer también a Gwen Walker y Steve J. Stern y todo el equipo de la Editorial de la Universidad de Wisconsin. Estoy profundamente agradecido con todos aquellos que me brindaron consejo, apoyo editorial y estímulo.

En la Universidad de Connecticut tengo muchas personas a quienes agradecer por su apoyo a este proyecto y por su amistad, especialmente a Jason Oliver Chang y Mark Overmyer-Velázquez, al igual que a Mark Healey y a muchos otros colegas en el Departamento de Historia, en el Instituto de Derechos Humanos y en El Instituto: Institute of Latina/o, Caribbean, and Latin American Studies. Mi especial agradecimiento a Orlando Deavila por su ayuda en la investigación. Jason Oliver Chang fue una gran fuente de energía para mí durante los últimos dos años y aprecio profundamente sus comentarios a los borradores de los capítulos. También estoy en deuda con John E. Harmon, profesor emérito de la Central Connecticut State University, por haber creado mapas originales para esta publicación.

En la Universidad de Toronto tengo una cantidad de colegas y amigos maravillosos a quienes agradecer, incluyendo a Sean Mills, Melanie Newton, Kevin Coleman, Yvon Wang, Tamara J. Walker, Eric Jennings y Nick Terpstra, todos ellos del Departamento de Historia. Mi agradecimiento a todos en Estudios Latinoamericanos, incluyendo a Susan Antebi, Berenice Villagómez y Donald Kingsbury. Extiendo mi especial reconocimiento a Ana María Bejarano, ya fallecida, cuya presencia y contribuciones a la universidad echamos mucho de menos.

Una gran oportunidad que he tenido en los últimos años ha sido trabajar con miembros de la comunidad colombiana en Toronto, especialmente de la Alianza de Solidaridad y Acción por Colombia, así como de los grupos que trabajan en defensa de la justicia, la paz y los derechos humanos, incluyendo a Kairos: Iniciativas Ecuménicas Canadienses de Justicia, las Brigadas Internacionales de Paz Canadá, Amnistía Internacional y otros.

Agradezco a mis padres, Joyce Canfield y Carlos van Isschot, a mi hermana Andina van Isschot y a Bernard Pelletier. También agradezco a mi hermana Isabel van Isschot y a Carlos Osorio. El amor de mi madre, su intelecto y fortaleza, son simple y sencillamente ilimitados. Creo que mi padre lo debe saber, pero vale la pena repetirlo, que él me inspiró su amor a la historia latinoamericana y su espíritu de rebeldía. En esta obra he tratado de honrar una visión de la justicia social en América Latina que aprendí por primera vez en mi hogar. Doy las gracias también al ya fallecido Christopher Conway. Gracias por ser un maravilloso narrador y un inconformista incorregible.

En Washington, D.C., agradezco a Michael Evans del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad de George Washington y a Viviana Kristicevic y Michael Camilleri del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). En la Universidad de McGill, doy un especial agradecimiento a Daviken Studnicki-Gizbert por su generosidad y apoyo. Gracias también a Philip Oxhorn, Iain Blair y al inimitable Samuel J. Noumoff, ya fallecido. Extiendo mi agradecimiento a todo el personal del Departamento de Historia de la Universidad de McGill. En la Universidad de Concordia deseo agradecer a todos aquellos con quienes trabajé en el Proyecto de Historias de Vida de Montreal, en particular a Anna Sheftel, Sandra Gasana, Stacey Zembrzycki y Steven High.

Este proyecto fue posible gracias al apoyo del Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), del McGill Centre for Developing Area Studies (actualmente el Institute for the Study of International Development), el Departamento de Historia de la Universidad de McGill, el Departamento de Historia de la Universidad de Toronto y el Social Science and Humanities Research Council (SSHRC).

Mis muchos amigos y colegas de las Brigadas Internacionales de Paz merecen un reconocimiento muy especial. Sin ellos, este proyecto no habría podido ser concebido. Si en este texto se incluyen apreciaciones que hacen honor a la verdad, es debido a que los argumentos más claros son aquellos que ya han pasado la prueba del consenso. Esta historia, por lo tanto, pertenece también a las decenas de miembros de las Brigadas de Paz que han pasado tiempo en Barrancabermeja a lo largo de los años. En una visita de investigación en el año 2006, participé en un ejercicio de memoria histórica durante el cual más de una docena de miembros de las Brigadas de Paz compartieron historias de esta singular y extraordinariamente maravillosa ciudad colombiana. Espero haber logrado captar en las páginas que siguen una mínima parte de esa sabiduría colectiva.

Esta publicación nunca podría haberse finalizado sin el amor y el apoyo que recibí de Stephanie Conway. Ella ha compartido mi pasión por este trabajo. Por encima de todo, Stephanie y yo hemos compartido la dicha de ser padres de dos maravillosos niños, Jordi y Nicolasa.

Abreviaturas

AAAAlianza Americana AnticomunistaACCUAutodefensas Campesinas de Córdoba y UrabáAcdegamAsociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena MedioACMMAutodefensas Campesinas del Magdalena MedioACVCAsociación Campesina del Valle del río CimitarraAGNArchivo General de la NaciónANUCAsociación Nacional de Usuarios CampesinosAsfaddesAsociación de Familiares de Detenidos DesaparecidosAsodesamubaAsociación de Desplazados Asentados en el Municipio de BarrancabermejaAsorvimmAsociación Regional de Víctimas de Crímenes del Estado del Magdalena MedioAUCAutodefensas Unidas de ColombiaAusacAutodefensas Unidas de Santander y Sur del CesarCajarCorporación Colectivo de Abogados José Alvear RestrepoCinepCentro de Investigación y Educación PopularCejilCentro por la Justicia y el Derecho InternacionalCNRRComisión Nacional de Reparación y ReconciliaciónCodhesConsultoría para los Derechos Humanos y el DesplazamientoConvivirCooperativas de Vigilancia y Seguridad PrivadaCredhosCorporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (anteriormente Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos)CSTCConfederación Sindical de Trabajadores de ColombiaCUTCentral Unitaria de TrabajadoresDANEDepartamento Administrativo Nacional de EstadísticaDASDepartamento Administrativo de SeguridadDijínDirección de Investigación Criminal e InterpolEcopetrolEmpresa Colombiana de PetróleosELNEjército de Liberación NacionalEPLEjército Popular de LiberaciónFAMFrente Amplio del Magdalena MedioFARC-EPFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del PuebloFedepetrolFederación de Trabajadores PetrolerosFILAFrente de Izquierda Liberal AuténticoFunprocepFundación para la Promoción de la Cultura y la Educación PopularILSAInstituto Latinoamericano de Servicios Legales AlternativosIPCInstituto Popular de CapacitaciónIPSInstituto de Estudios Políticos de Washington, D.C.JACJuntas de Acción ComunalJUCOJuventud Comunista ColombianaM-19Movimiento 19 de AbrilMASMuerte a SecuestradoresMRLMovimiento Revolucionario LiberalOEAOrganización de los Estados AmericanosOFPOrganización Femenina PopularPBI(Peace Brigades International) Brigadas Internacionales de PazPCCPartido Comunista ColombianoPSRPartido Socialista RevolucionarioSijínSeccional de Investigación JudicialUISUniversidad Industrial de SantanderUPUnión PatrióticaUsaidAgencia de los Estados Unidos para el Desarrollo InternacionalUSOUnión Sindical ObreraWOLAOficina de Washington para América LatinaCronología de la historia de Barrancabermeja

1905Roberto de Mares obtiene los derechos de la concesión petrolera en Barranca1916La Tropical Oil Company comienza las perforaciones1919La Tropical Oil Company es vendida a la Standard Oil de Nueva Jersey1921Se construye una refinería en Barranca1922Barrancabermeja se convierte en municipio1924Primer gran paro petroleroLos dirigentes del paro son arrestados y enjuiciados por un tribunal militar1926Se completa el oleoducto Barranca-Cartagena1927Segundo gran paro petrolero1929Levantamiento ‘bolchevique’ en Santander y Tolima1935Tercer gran paro petrolero1938Cuarto gran paro petrolero1948Quinto gran paro petroleroLevantamiento tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: la comuna de Barranca1950Huelga por la nacionalización de la producción petrolera colombiana1951Se nacionalizan las operaciones de perforación1958Declaración de Sitges: final de La Violencia y comienzo del Frente Nacional1960La Unión Sindical Obrera se une al ‘paro de solidaridad’ con trabajadores del petróleo en otras regiones1961Se nacionaliza la refinería de Barranca1963Paro de los trabajadores del petróleo (primer gran paro en trece años)Primer paro cívico por los derechos sociales y el desarrollo local1964Primera acción militar del Ejército de Liberación Nacional en el Magdalena Medio1967Creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)1968Las FARC abren un frente en el sur del Magdalena Medio1970Misael Pastrana Borrero, el candidato conservador es elegido presidente1971Paro de los trabajadores del petróleo y toma de la refineríaCorte marcial de los dirigentes del paroDivisión en la ANUC1972Creación de la Organización Femenina Popular1973El Ejército lleva a cabo la Operación Anorí contra el Ejército de Liberación Nacional1975Paro cívico por los servicios públicos y la tierra para los campesinosCreación del barrio Primero de Mayo mediante la invasión de tierras1976El Magdalena Medio es declarado ‘zona de guerra’ por el gobierno nacional1977Varios paros breves por parte de los trabajadores del petróleoParo de los trabajadores del petróleo dura 43 díasEs nombrado en Barranca un alcalde militar, el teniente Álvaro Bonilla LópezParo cívico nacional1978Formación del grupo de ‘autodefensas’ que se convertiría en las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM)Julio César Turbay Ayala, candidato Liberal, es elegido presidente de Colombia1980Primera evidencia de abusos a los derechos humanos por grupos paramilitares1981Creación de Muerte a Secuestradores (MAS) en el sur del Magdalena Medio1982Primeras protestas de derechos humanos en el Magdalena Medio, organizadas en Puerto Berrío1983Paro cívico por el aguaCreación de la coalición de la sociedad civil, la Coordinadora Popular1985Asesinato del cofundador del ELN y activista social Ricardo Lara Parada Masacre de Vuelta Acuña, seguida de un desplazamiento masivo a Barranca1986Asesinato de Leonardo Posada, congresista por el partido Unión Patriótica1987Ataques con granadas a tres miembros del partido Unión Patriótica Paro cívico para protestar por los ataques contra el partido Unión PatrióticaAsesinato de la niña de 14 años Sandra RondónPrimera gran protesta por los derechos humanos (paro cívico por la vida)Paro del Nororiente (protestas campesinas en toda la región)Creación del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos)La Organización Femenina Popular se independiza de la Iglesia católica1988Paro cívico para protestar por el asesinato de Manuel Gustavo Chacón, dirigente laboralMarcha campesina y protesta en el primer aniversario del Paro del NororienteMasacre de campesinos por parte del Ejército colombiano en Llana CalienteParo cívico para protestar por el asesinato de Hamet Consuegra, dirigente laboralI Asamblea General de Credhos1989Primer Foro Regional de Derechos Humanos convocado por Credhos Masacre de doce miembros de la comisión judicial en La Rochela por fuerzas paramilitares y militaresParo cívico para protestar por el asesinato de Orlando Higuita, concejal de la Unión PatrióticaCreación del albergue campesino para campesinos desplazados1990Creación del Comité de Derechos Humanos de Sabana de Torres, SantanderII Asamblea General de Credhos1991Creación de la red de inteligencia de la Armada NacionalTrabajadores petroleros se declaran en huelga durante la negociación colectiva1992III Asamblea General de CredhosSeis miembros de Credhos son exiliadosParo cívico para protestar por el asesinato de Ismael Jaimes, concejal y editor de prensa1994Las Brigadas Internacionales de Paz establecen su presencia permanente en Barranca1997Marcha campesina desde el Magdalena Medio hasta Cartagena1998Masacre del 16 de mayo en el suroriente (7 muertos, 25 desaparecidos) Se funda en Barranca la sucursal de la Asociación de Familiares de Detenidos DesaparecidosAndrés Pastrana Arango es elegido presidente de ColombiaMédicos Sin Fronteras establecen su presencia en el Magdalena Medio Miles de campesinos de zonas rurales azotadas por la guerra en el Magdalena Medio ocupan los principales edificios públicos de Barrancabermeja durante las marchas campesinasExilio de la presidente de Credhos, Osiris Bayter1999El Congreso de Estados Unidos aprueba financiar el Plan Colombia2001Toma paramilitar de Barrancabermeja2002Álvaro Uribe Vélez es elegido presidente de Colombia2003Se disuelve la Coordinadora PopularExdirigentes de Credhos crean la ong Corporación RegiónSe crea el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos del Magdalena Medio2005El Estado crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Ley 975 de Justicia y PazUna coalición de grupos colombianos de derechos humanos, incluyendo a Credhos, crea el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado2010El presidente de Credhos, David Ravelo, es arrestadoIntroducción

“Un auge de lucha muy grande”

Los movimientos cívicos cogieron una gran fuerza en Barrancabermeja, pero en los últimos momentos, hacia el año 1987, asesinaron a una niña, y eso despertó un fervor popular por la defensa de la vida, creó un ambiente muy propicio en Barrancabermeja para crear una organización que orientara en este sentido. Es decir que Credhos no nace tan en frío.

No, pues, absolutamente no nace en frío. Nace al calor de las mil cosas que se estaban dando: por un lado, la violencia; por otro lado, las necesidades, crear una infraestructura en Barrancabermeja, como la que se merece, por ser una ciudad rica; por otra parte, las organizaciones sociales en un auge de lucha muy grande.

RAFAEL GÓMEZ SERRANO, sindicalista, activista de derechos humanos.1

La guerra contra los derechos humanos

El asesinato el 2 de mayo de 1987, de la adolescente de 14 años, Sandra Rondón, por parte de presuntos paramilitares en Barrancabermeja, inspiró el primer paro general por los derechos humanos en la historia colombiana. Rondón iba camino a la iglesia un tranquilo domingo en el barrio central de Torcoroma cuando dos hombres se acercaron en una motocicleta. El hombre que iba en la parte de atrás abrió fuego a quemarropa con una pistola de nueve milímetros. Disparó varias veces y la niña murió instantáneamente.2 Rondón había sido identificada recientemente por los medios como una testigo clave de un ataque terrorista. Dos semanas antes, un artefacto explosivo había sido lanzado a una heladería que estaba llena de gente y ocho personas resultaron heridas, incluyendo el hermano menor de Rondón.3 Los aparentes objetivos del ataque eran tres miembros del partido político de izquierda Unión Patriótica. Sandra Rondón no fue la primera víctima de la guerra sucia en Barranca.4 Pero su asesinato estremeció a los lugareños como solo lo puede hacer la muerte de un niño inocente y ella se convirtió en un símbolo de la lucha de la ciudad por los derechos humanos básicos. Aunque los funcionarios locales y los movimientos sociales denunciaron con rapidez el asesinato de Rondón, de Bogotá no se recibió ninguna respuesta inmediata. En Barranca, católicos, comunistas, liberales, conservadores, sindicalistas y organizadores comunitarios llevaron a cabo una demostración masiva, tal como lo habían hecho decenas de veces anteriormente, para demandar que el gobierno nacional garantizara salarios justos y servicios públicos como el agua, la educación y la salud. Pero esta vez ellos pedían que los civiles fueran protegidos de la violencia.