Orígenes sociales de los derechos humanos

- -

- 100%

- +

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) con sede en Barrancabermeja fue creada en una época en que la represión militar y paramilitar amenazaba con dar un vuelco a lo difícilmente ganado por los movimientos populares locales. Los campesinos habían sido los primeros en elevar su voz en contra de la violencia política en la región para principios de los años ochenta. Para finales de la década, a ellos se unieron activistas urbanos. En la ciudad, un movimiento cívico popular había logrado aunar las fuerzas de los partidos de los trabajadores, políticos progresistas y organizaciones comunitarias, incluyendo los grupos comunitarios de base, dirigidos por mujeres y campesinos desplazados. La confianza de los activistas de Barranca en que pronto lograrían un auténtico cambio político y social se vio afectada por la dinámica que estaba teniendo lugar a nivel nacional. Hasta mediados de los años ochenta, un número nunca antes vista de colombianos salieron a las calles a reclamar una amplia gama de derechos.5 En 1987, los colombianos organizaron 47 paros cívicos. Más del doble del promedio, ya de por sí notorio, de los paros cívicos realizados durante la década anterior.6 El año en que se fundó Credhos también fue el año más cruel en la historia de Colombia desde el final de La Violencia.7 Las autoridades colombianas calcularon que el conflicto armado había producido 2500 muertes y 200 desapariciones en lo que los medios nacionales llamaron “el año de la guerra sucia”.8 Solo en 1987 tendrían lugar aproximadamente 250 homicidios motivados políticamente en Barranca.9 En respuesta a los ataques en contra de los dirigentes laborales y sociales más prominentes de la ciudad, el activismo en pro de los derechos humanos surgió como el paradigma que encabezaría la protesta popular.

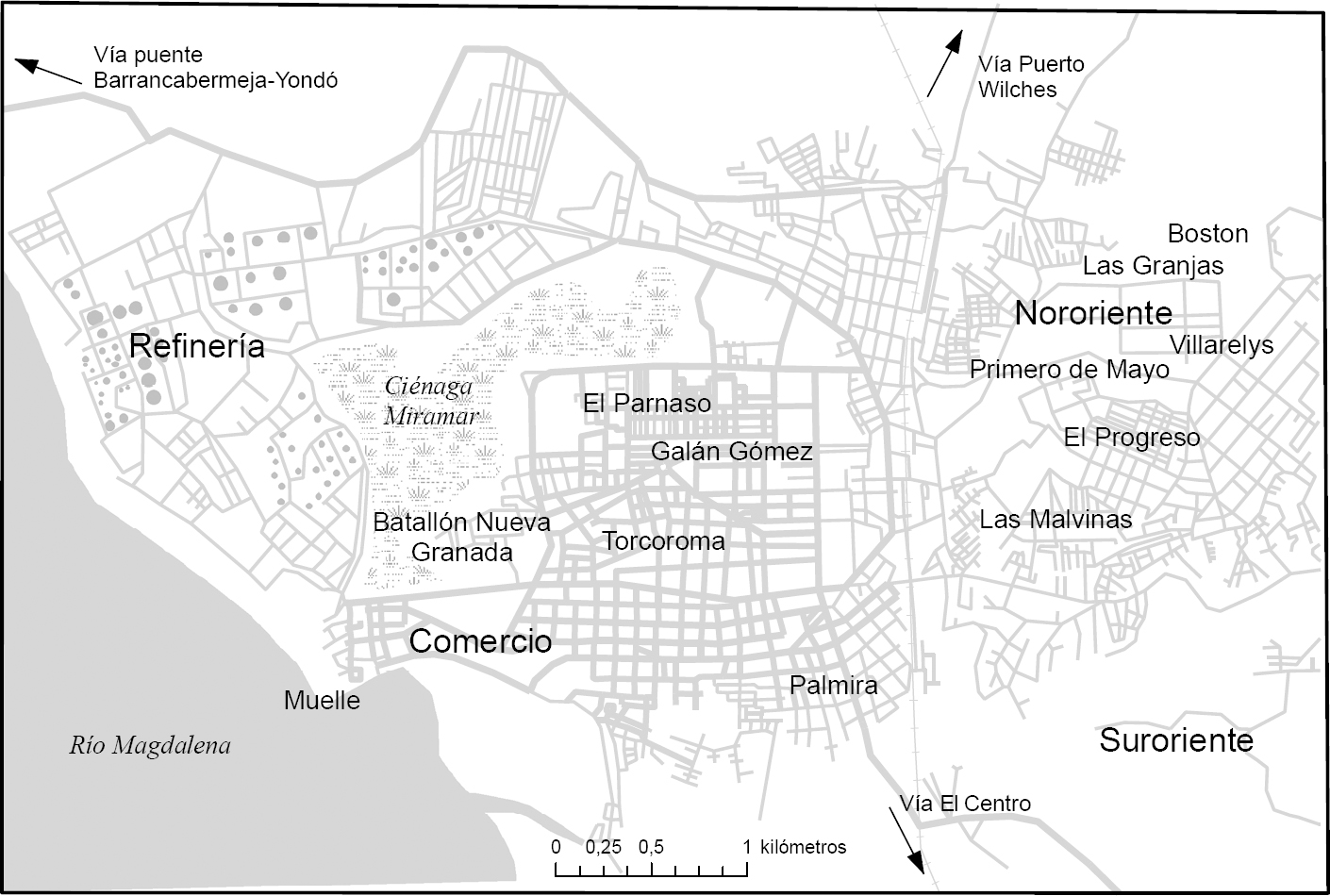

Mapa 2. Barrios seleccionados de Barrancabermeja, la refinería, El Centro y los barrios nororientales. Circa 1998

Fuente: elaborado por John Harmon.

Las luchas históricas en pro de la justicia social lideradas por trabajadores y campesinos organizados le proporcionaron al movimiento de derechos humanos de Barranca la base para movilizar grandes cantidades de ciudadanos. Al igual que las luchas anteriores por el agua, la lucha por los derechos humanos tocó la vida de todos los residentes de la zona. Según el historiador Mauricio Archila, “los movimientos cívicos de los años 60 y 70 demostrarían las implicaciones radicales de un pueblo que se va interesando por el destino de su municipio”.10 El paro cívico tal como fue practicado por los movimientos populares en Colombia en los años ochenta combinó las tácticas usadas durante las huelgas, las invasiones de tierras urbanas y las marchas campesinas de los trabajadores, colonos y campesinos pobres de las décadas anteriores. Los paros cívicos implicaron la interrupción de toda la actividad comercial, la ocupación de calles de la ciudad y la realización de manifestaciones masivas en plazas públicas. Los paros cívicos fueron, por lo tanto, distintos de las huelgas encabezadas por los trabajadores del petróleo que se enfocaron en detener las operaciones de explotación y refinación. Los movimientos campesinos fueron los primeros en usar de manera regular lo que el sociólogo Leon Zamosc ha denominado la negociación colectiva por la perturbación como instrumento de la participación popular.11 Mediante marchas, éxodos e invasiones organizadas desde los años sesenta, que a menudo incluyeron la toma de centros urbanos por parte de miles de manifestantes, organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y otras demostraron que la movilización masiva de ciudadanos comunes y corrientes podía lograr que funcionarios del gobierno de alto nivel se sentaran a negociar con respecto a la titulación de tierras, el desarrollo económico y la represión militar. El influjo de campesinos politizados a Barranca, muchos de los cuales huían de zonas afectadas por la guerra, inspiró a muchos movimientos sociales urbanos en la misma dirección. Las campañas masivas por el agua potable y los servicios públicos en los años setenta se convertirían en un modelo para las campañas por los derechos humanos de los años ochenta y de ahí en adelante.

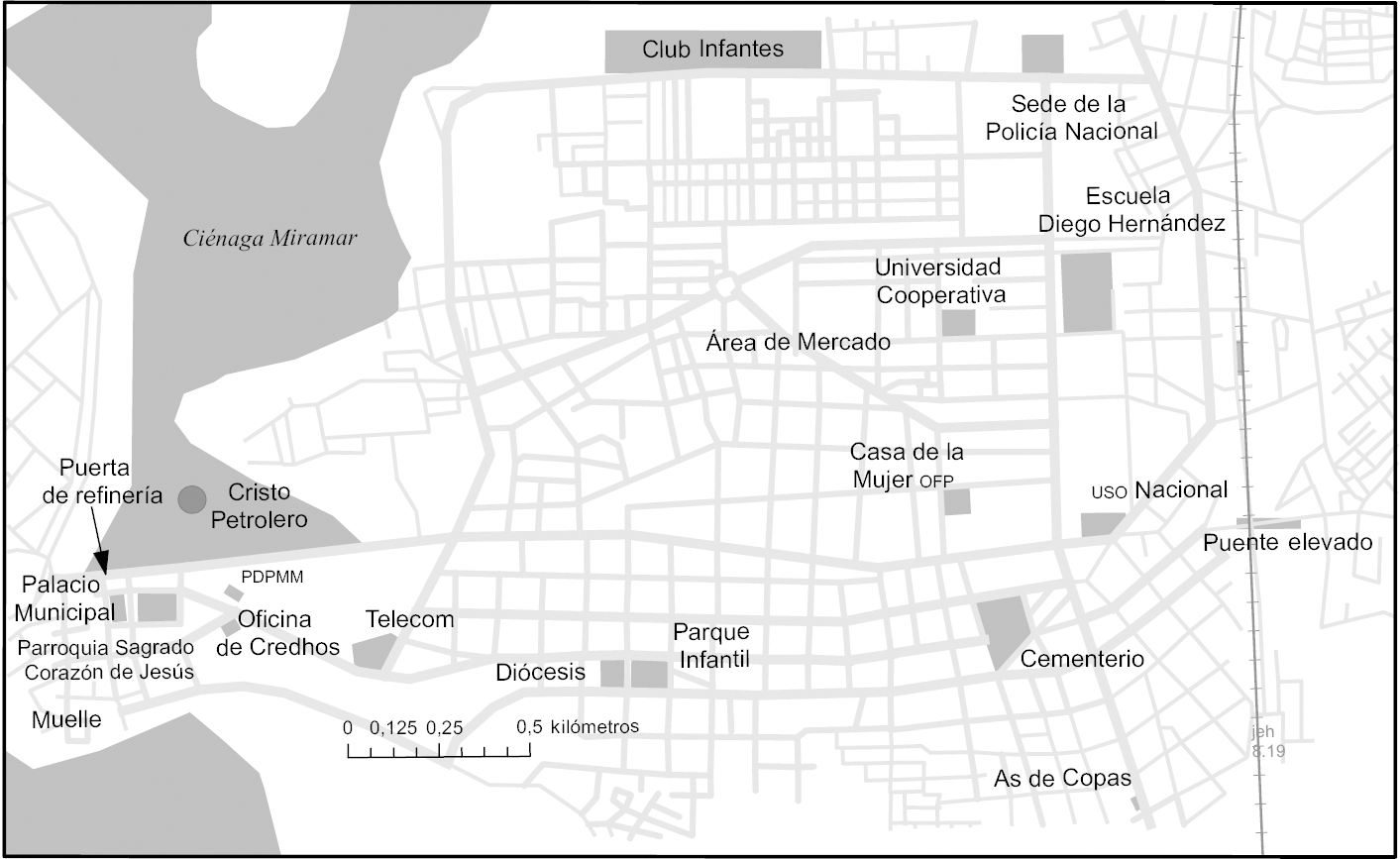

Durante los paros cívicos, los activistas hicieron uso de su conocimiento de la peculiar topografía urbana de Barranca para hacer despliegues poderosos de unidad. Solo había una calle principal que entraba a la ciudad y unas pocas carreteras vinculaban a la bastante segregada zona del centro con los distritos orientales. Un paro cívico comenzaba con grupos de jóvenes que se reunían simultáneamente en dos principales puntos estratégicos. Uno es el paso elevado que va a lo largo de la línea férrea y divide a Barranca en dos partes. En el lado occidental está la Barrancabermeja planificada y formal. En el lado oriental están los barrios orientales, que desde principios de los años sesenta han sido el lugar de invasiones de tierra, organizadas por migrantes pobres. Conocido como el puente elevado, este puente era la principal vía que conectaba estas dos mitades. El otro punto estratégico clave es el As de Copas, una intersección ubicada en la parte alta del límite sur de la principal zona urbana, llamado así por una tienda ubicada allí. Otro lugar de importancia estratégica, era la intersección de la carretera que salía de la ciudad hacia Bucaramanga, hacia el oriente, y hacia Bogotá, hacia el sur. Este punto es conocido como El Retén, porque en el pasado allí ubicaban un control las fuerzas de seguridad. Además, contaba con una barrera de acero. Aunque está algo aislado, El Retén era estrecho y podía ser tomado por un grupo pequeño de manifestantes. Al prenderle fuego a llantas y otros escombros en dos o más de estos puntos, los organizadores del paro cívico podían detener con efectividad todo el movimiento dentro de la ciudad hasta que todo el mundo quedaba exhausto o hasta que hacía presencia una gran cantidad de Ejército. Los paros cívicos ayudaron a forjar lazos de solidaridad entre los participantes, desde la gente que pasaba toda la noche en las barricadas hasta las personas que preparaban sancocho en fogones en las calles y aquellas que transmitían las noticias sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad o negociaban con el gobierno.

Mapa 3. Lugares populares, oficinas de los movimientos sociales y calles principales en el centro de Barrancabermeja. Circa 1998

Fuente: elaborado por John Harmon.

El Paro Cívico por la Vida en 1987, una protesta contra la violencia política llevada a cabo tras el asesinato de la niña de 14 años Sandra Rondón, fue excepcional debido a su escala, su espontaneidad y a la singular atención dada a los derechos humanos. Los grandes paros cívicos organizados en Barranca durante los años setenta a menudo coincidieron con negociaciones colectivas por parte de los trabajadores del petróleo que se ocupaban de reclamaciones de vieja data con relación a los servicios públicos y requerían semanas de preparación. En contraste, el Paro Cívico por la Vida y otras protestas por los derechos humanos se llevaron a cabo como respuesta directa a acciones represivas específicas y requirieron relativamente de muy poca anticipación. El día del asesinato de Rondón, los líderes del movimiento social convocaron un comité organizador. Sin embargo, varias horas antes de que el comité de paro pudiera enviar a sus miembros a bloquear el centro de la ciudad, grupos de jóvenes ya habían acudido a los lugares de reunión usuales.12 Tal como se verá, aunque el Paro Cívico por la Vida fue el más impactante de las protestas de este período, una serie de demostraciones menores, organizadas en respuesta a actos de violencia estatal, lo habían precedido. Francisco Campo, un activista de toda una vida, nacido y criado en Barrancabermeja, recuerda los primeros paros cívicos por los derechos humanos a finales de los años ochenta como experimentos emocionantes en democracia popular. Campo estaba completamente involucrado por el movimiento de protesta de la ciudad:

Todos corríamos muchos riesgos. Éramos un tanto irresponsables. Éramos muy jóvenes aún, pero muy convencidos de lo que hacíamos. Nadie nos obligaba, nadie nos manipulaba. No dormíamos. Estuvimos en el paro cívico de principio al fin. Terminamos agotados, agotados. Pero era la felicidad. Eso era la mayor escuela de formación que tuvimos los jóvenes. Me formé allá, y luego en la universidad. Después, en los derechos humanos creo que me cualifiqué. Pero mi formación fundamental fue allí en la calle.13

El paro cívico en respuesta al asesinato de Sandra Rondón duró tres días y tres noches, y participaron miles de personas. El riesgo asumido que describe Campo, la pérdida de las inhibiciones, por lo general, fue parte del ethos de los paros cívicos. El Paro Cívico por la Vida fue un precursor del estado permanente de descontento en el que muchos activistas de la ciudad estaban a punto de sumirse.

Mientras que el asesinato de Sandra Rondón impulsó a amplios sectores de la sociedad de Barranca, las protestas que surgieron también provocaron importantes debates entre los participantes. Los grupos cívicos locales, los sindicatos de trabajadores del petróleo y los partidos políticos, todos estuvieron presentes en las barricadas levantadas en puntos estratégicos de entrada a la ciudad. Algunos recordaron que estuvieron allí también grupos de milicianos de las guerrillas. En dicho ambiente nació entonces el movimiento en pro de los derechos humanos en Barranca: colmado de significados contrapuestos. Las organizaciones campesinas, que fueron las primeras en dar la alarma sobre las violaciones masivas que estaban siendo llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares, estuvieron entre los grupos que se preguntaron si tomarse las calles en protesta por los derechos humanos básicos ofrecía un camino promisorio.14 ¿Eran los derechos humanos demasiado reducidos políticamente? Este fue un interrogante que tuvo resonancia más allá de Barranca. Como escribió el intelectual del Partido Comunista y dirigente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos con base en Bogotá, Hernando Hurtado: “A diferencia de protestas anteriores, ésta no enarbola reivindicaciones económicas ni sociales, su objetivo único es el Derecho a la Vida”.15 Más allá de la reflexión teórica, hubo unas implicaciones prácticas. En el momento del asesinato de Sandra Rondón, se estaba planeando una movilización histórica de campesinos, llamada el Paro del Nororiente, concebida como un éxodo masivo proveniente de áreas rurales en Santander, Norte de Santander, Cesar y Arauca. A algunos líderes campesinos les preocupaba agotar a sus miembros y poner a prueba la paciencia del resto de la comunidad. En últimas, ambas protestas tuvieron lugar. Los debates dentro de los grupos de activistas con respecto a la mejor manera de defender a las comunidades vulnerables de la violencia política continuarían. No obstante, en el año siguiente al asesinato de Sandra Rondón, activistas en Barranca organizarían ocho paros cívicos más en pro de los derechos humanos. Además de los movimientos campesinos, los sindicatos de los trabajadores del petróleo, la Iglesia católica, la Organización Femenina Popular y el gobierno municipal se movilizaron en contra de la violencia política en sus propios términos, estableciendo subcomités especializados de derechos humanos y publicando acciones urgentes. Organizaciones de Bogotá establecerían proyectos en Barranca en respuesta a una creciente guerra sucia. Durante el transcurso de la década siguiente, los activistas con base en Barrancabermeja perfilarían los debates a nivel nacional e internacional sobre los asuntos de derechos humanos.

Los derechos humanos como protesta social

En este libro se examina el porqué, el cómo y con qué impacto la gente que vive en zonas de conflicto se organiza colectivamente para defender los derechos humanos. En Barrancabermeja han sido asesinadas miles de personas, primordialmente por las fuerzas armadas colombianas y sus aliados paramilitares.16 Las guerrillas en la ciudad también han sido responsables de actos de violencia allí y en su región circundante, aunque de menor manera. Los activistas sociales con base en Barrancabermeja se unieron alrededor de la causa de los derechos humanos en medio de un conflicto armado en el cual la gran mayoría de las víctimas eran civiles. Desde principios de los años ochenta, unidades paramilitares que trabajaban en colaboración con fuerzas de seguridad del Estado habían estado llevando a cabo acciones represivas en contra de los movimientos populares en la región del sur del Magdalena Medio. Al mismo tiempo, los grupos guerrilleros expandieron su control sobre territorios estratégicos cercanos. Para asegurar sus posiciones, las guerrillas efectuaron secuestros y asesinatos selectivos, así como actos de sabotaje contra la infraestructura. En respuesta a las represalias paramilitares contra campesinos que vivían en zonas bajo influencia guerrillera, decenas de miles de personas abandonaron el campo y buscaron refugio en zonas marginales en las afueras de Barrancabermeja. Para mediados de los años ochenta, los homicidios y desapariciones forzadas también estaban ocurriendo en las calles de la ciudad y tenían por objetivo a dirigentes y activistas sociales y políticos. Entretanto, la violencia paramilitar se intensificó en el campo, desplazando a más personas y permitiendo que traficantes de drogas acumularan gigantescas propiedades.17 A finales de los años ochenta, activistas de Barranca y de la región del Magdalena Medio se unieron para exponer a los autores de la violencia, hablar en nombre de las víctimas y sus familias, hacer un llamado al Estado colombiano a proteger los derechos humanos y denunciar las cada vez más profundas desigualdades socioeconómicas que ellos consideraban fuentes del conflicto.

Los movimientos de derechos humanos han tendido a surgir en lugares donde el Estado tiene una presencia fuerte. Esto se pone en evidencia en toda América Latina en la concentración de organizaciones de derechos humanos en grandes centros urbanos, particularmente en ciudades capitales, donde la interacción con el gobierno y las organizaciones internacionales es más directa. Los movimientos de derechos humanos más conocidos en la región son aquellos que surgieron en el Cono Sur durante el período de las dictaduras militares a comienzos de los años setenta. Por lo tanto, no es evidente que un movimiento de derechos humanos emergiese y perdurase en el contexto de un conflicto armado irregular, dominado por actores armados ilegales, en un país donde el Estado central es históricamente débil y se ha desarrollado de manera desigual.18 Aunque Barrancabermeja es distante de Bogotá y está ubicada en lo que generalmente se conoce como una región de frontera, allí hay una presencia robusta del Estado debido al petróleo. Por décadas, Barranca ha albergado al movimiento sindical más importante de Colombia. A lo largo del siglo XX, los partidos gobernantes, Liberal y Conservador, garantizaron el flujo de petróleo mediante acciones represivas en contra de los sindicatos y de las interrupciones regulares del orden constitucional, conocidas como declaraciones de estado de sitio.19 Barrancabermeja fue un sitio singular de distensión entre esos rivales, incluso durante la conflagración de mediados de siglo conocida como La Violencia. El afincamiento del gobierno por dos partidos durante los gobiernos del Frente Nacional de los años sesenta y setenta dieron origen a la formación de nuevos movimientos sociales paralelamente a las insurgencias armadas, quienes se levantaron contra la exclusión política. Para los residentes de Barranca, las autoridades del Estado nacional eran una presencia constante y representaban una frustración para los activistas. Para Bogotá, Barranca representaba un problema al que se le debía hacer frente.

Figura 2. Refinería en Barrancabermeja

Fuente: fotografía del autor.

Barrancabermeja y el circundante Magdalena Medio por largo tiempo han estado asociados con la política radical. Los fundadores de la insurgencia conocida como Ejército de Liberación Nacional inicialmente tomaron el nombre de Brigada José Antonio Galán, en honor al dirigente santandereano de la Revolución de los Comuneros de finales del siglo XVIII.20 Durante la primera década del siglo XX, liberales que huían de la represión conservadora tras la derrota en la Guerra de los Mil Días establecieron colonias en la zona. En los años veinte, el socialista Raúl Mahecha organizó los primeros paros de los trabajadores del petróleo. Los comunistas María Cano e Ignacio Torres Giraldo viajaron a Barranca a hacer parte de los movimientos de esa época.21 En 1927, un movimiento autodescrito como bolchevique, cuya sede estaba en una estación ferroviaria a pocos kilómetros de Barranca, participó en el primer levantamiento comunista en la historia de América Latina, cinco años antes de que Agustín Farabundo Martí tomara las armas en El Salvador. En 1948, barranqueños leales al candidato presidencial populista Jorge Eliécer Gaitán, tras el asesinato de su líder se tomaron el control de la ciudad en lo que se conoce como la Comuna de Barrancabermeja. Durante la guerra civil que se desencadenó, las guerrillas liberales de orientación de izquierda se convirtieron en una fuerza dominante en la región. El conflicto conocido como La Violencia, durante el cual 300 000 personas fueron asesinadas, duró de 1948 a 1958. En ese período, el sindicato de los trabajadores del petróleo fue prohibido y la política popular fue forzada a la clandestinidad. La suma de estos eventos inspiraría de manera directa a los grupos guerrilleros que se formaron en la región durante los años sesenta.

Movimientos insurgentes armados, particularmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han desempeñado papeles fundamentales en la historia de Barrancabermeja. Durante los años ochenta, se establecieron en la ciudad milicias guerrilleras urbanas de ambos grupos. Previamente, en tanto las guerrillas proclamaban tener operativos en la ciudad, no comandaron ninguna unidad militar capaz de dominar los barrios, como sí lo harían durante los años noventa. El desarrollo de milicias urbanas representó un giro fundamental para lo que hasta aquí habían sido los movimientos en zonas rurales. El ELN en particular se asociaría estrechamente con sus milicias urbanas en Barrancabermeja.22 Tal como se verá, inicialmente las acciones militares de las guerrillas en los alrededores de Barranca en los años setenta incluyeron ataques a las fuerzas de la seguridad y a la infraestructura petrolera, así como secuestros políticos ocasionales. Las depuraciones letales en las guerrillas, de aquellos acusados de traición dentro de sus propias filas, resultarían un factor divisor, tal como lo serían los intentos oportunistas de participar en las protestas lideradas por la sociedad civil. Las guerrillas nunca fueron tan brutales como los paramilitares y los movimientos sociales locales tuvieron la posibilidad de mantener un alto grado de autonomía. No obstante, los grupos insurgentes fueron una presencia influyente. Los combatientes guerrilleros eran principalmente lugareños y gozaban de una amplia, mas no incondicional, simpatía. Pero las acciones de la guerrilla implicaban serios riesgos para los civiles en la ciudad. Cuando llegó la represión del Estado, los miembros de movimientos políticos legales asociados con las FARC (Unión Patriótica) y el ELN (¡A Luchar!) fueron entre los primeros en ser perseguidos. A medida que escalaban las operaciones paramilitares durante los años noventa, las guerrillas multiplicaban sus acciones armadas dentro de la ciudad, incluyendo ataques a puestos y patrullas de la Policía y el Ejército. En este decisivo período, en tanto los grupos paramilitares cerraban el círculo alrededor de Barrancabermeja, las guerrillas incidieron en que se desagregasen los movimientos sociales más antiguos de Colombia.

Los movimientos populares en Barrancabermeja por décadas se habían centrado en asuntos laborales y de justicia social interdependientes, tal como se pone de manifiesto en la refinería, los campos petroleros y los barrios más pobres de la ciudad. Así, el giro hacia los derechos humanos es una forma de resistencia a la violencia política por parte del movimiento popular de Barrancabermeja, que implicó un significativo cambio discursivo. El léxico de los derechos humanos era nuevo para muchos activistas veteranos aun cuando sus inquietudes a menudo eran articuladas en términos de los derechos laborales, sociales y económicos. De hecho, por generaciones, los barranqueños habían participado en el diálogo con el Estado central y se habían involucrado en regulares batallas legales con respecto a convenciones colectivas, despidos sin justa causa y demás. Los conceptos de detención arbitraria, tortura, asesinato extrajudicial, desaparición y desplazamiento forzado se convertirían cada vez más en parte del lenguaje de la protesta en la ciudad. Estos activistas se apropiaron del lenguaje de los derechos humanos para ayudar a describir la represión a la cual estaban siendo sometidos y así defender sus movimientos. Según la antropóloga Winifred Tate, “violación de derechos humanos” es en sí misma una categoría para hacer que la violencia sea legible socialmente y establecer la rendición de cuentas, además para ubicar actos específicos dentro de historias más amplias.23 Para los activistas de los movimientos sociales asediados en Barranca, la cuestión de los derechos humanos básicos fue inseparable de las cuestiones relativas a la justicia social y económica, la democracia y el desarrollo regional. Lo que unió a los activistas de los derechos humanos en Barranca no fue el estado de violencia como tal, fue el hecho de que la violencia hubiese sido dirigida contra los movimientos populares, así como en contra de ciudadanos comunes y corrientes, como Sandra Rondón. La legitimidad de los activistas de los derechos humanos en Barranca fue, por lo tanto, determinada por las experiencias compartidas por la gente en nombre de quienes ellos hablaban y las comunidades en las que ellos vivían.

Barranca ha sido descrita como el “corazón del activismo” en Colombia.24 Aunque Colombia ha sido dominada por largo tiempo por los partidos Liberal y Conservador, así como por extensas redes clientelistas asociadas por dichos partidos, Barranca desarrolló una marca propia de inconformismo. La destacada longevidad y combatividad de los movimientos sociales de la ciudad se debe a su historia como un enclave de refinamiento de petróleo y a la generalizada identificación entre los barranqueños con la política nacionalista, obrera y antiestablecimiento.25 En las palabras de Irene Villamizar, quien ha trabajado por décadas como maestra y activista comunitaria en los barrios surorientales pobres: “Aquí este pueblo no es de los ricos”.26 Las entrevistas que llevé a cabo con líderes populares que experimentaron el cambio en dirección a los derechos humanos en Barranca durante los años ochenta revelan una relación directa entre la agitación social, la violencia política y la renovación de la protesta popular. En Barranca, los derechos humanos no fueron ni una utopía ni un simple instrumento, fueron acogidos por una diversidad de fuerzas sociales progresivas y fueron intensamente debatidos. Tampoco desplazaron la cultura de rebeldía que animaba el impulso para alcanzar el cambio.

Para comprender la represión paramilitar

Mi investigación examina la intersección del activismo de derechos humanos con el paramilitarismo y los procesos de formación del Estado. El advenimiento de los derechos humanos en los años ochenta alteró el paisaje político de la violencia en el Magdalena Medio. Las protestas realizadas por los movimientos campesinos en la región arrojaron luz sobre los patrones de conducta abusiva de las fuerzas armadas colombianas. A medida que se multiplicaron los esfuerzos para documentar y exponer los asesinatos extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la tortura, lo hicieron también las amenazas en su contra. Esta reacción tuvo lugar en el contexto de una oleada mayor de violencia de contrainsurgencia que arrasó con el campo y llegó a la ciudad para mediados de la década. En Barrancabermeja el uso de automóviles y motocicletas sin placas por asesinos que utilizaban vestimenta de civiles fue denunciado por los activistas de derechos humanos como evidencia de operaciones encubiertas que estaban siendo ejecutadas por las fuerzas de seguridad del Estado. La creación de escuadrones de la muerte paramilitares durante este período empañó la responsabilidad del Estado por las violaciones de los derechos humanos. Esta fue una continuación de la política del estado de sitio y la exclusión por otros medios, mediante la cual los mandos militares justificaron la supresión de las libertades civiles en nombre de la seguridad nacional, tal como fue el caso durante los grandes paros de los trabajadores del petróleo y los paros cívicos de los años setenta. El Ejército y la Policía se mantuvieron inquietos respecto al orden público en Barrancabermeja y sus zonas circundantes, pero la principal razón de los asesinatos fue la mayoría de las veces velada. Los activistas de derechos humanos denunciaron estas contradicciones. En su informe de 2005 sobre Barrancabermeja, el Banco de Datos de Violencia Política escribe: “La filosofía de la estrategia paramilitar es salvar las apariencias y confundir, es decir, pretender que el Estado no aparezca como autor de todos estos crímenes sino que los hechos sucios de violencia queden en la incertidumbre de si los hicieron agentes del Estado o lo que han dado en llamar las fuerzas oscuras”.27