Трагический эксперимент. Книга 13

- -

- 100%

- +

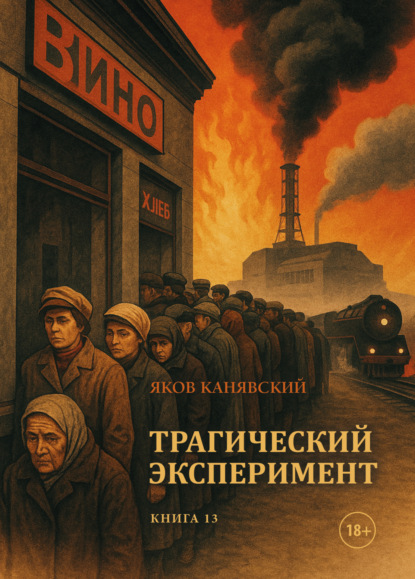

В 1981 году кто-то из подхалимов в Академии наук СССР предложил избрать в академики Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Идея обеспокоила учёных мужей: сам Леонид Ильич, конечно, едва ли откажется от такого, но как воспримет инициативу советское общество? Чтобы не нести груз ответственности в одиночку, президент АН СССР Анатолий Александров решил посоветоваться с «лидером номер два» Михаилом Сусловым. Прихватил на встречу и вице-президента Петра Федосеева, отвечавшего за общественные науки.

Академики поставили вопрос о выборе в академики Брежнева и Суслова. Их миссия окончилась полным провалом: как вспоминал помощник главного советского идеолога Степан Гаврилов, отказ был «однозначным, достаточно резким и окончательным» по обеим кандидатурам. В качестве аргумента хозяин кабинета напомнил опешившим светилам решение ЦК КПСС о невозможности руководителям, занимавшим на момент выборов высокие посты в партии или органах государственного управления, баллотироваться для избрания в Академию наук СССР. Донельзя смущённые, академики ушли восвояси, а четырежды Герой Советского Союза Брежнев так и не стал академиком.

Становление выходца из поволжских крестьян Суслова пришлось на первые годы советской власти. В начале 1920‐х он окончил рабфак, поступил в Московский институт народного хозяйства (МИНХ) имени Карла Маркса (ныне РЭУ имени Г. В. Плеханова), затем преподавал политэкономию. В начале 1930‐х начал работу в ВКП(б), где после чисток как раз освободилось много мест.

Как утверждал учёный в области информатики Леонид Сумароков, зять Суслова, в 1937‐м его тесть чудом избежал репрессий. Суслов тогда только-только возглавил один из отделов Ростовского обкома ВКП(б), и его обвинили в содействии проникновению враждебных элементов во власть. По словам Сумарокова, Суслов редко откровенничал на такие темы в семье, но о ростовском случае рассказал. Когда дело приняло слишком серьёзный для него оборот, на выручку якобы пришёл Сталин. По крайней мере, так он говорил Сумарокову.

Но то, что Суслов начал свою большую партийную карьеру ещё при Сталине, – это факт. В 1947 году он стал секретарём ЦК и затем ровно 35 лет возглавлял всю партийно-пропагандистскую работу.

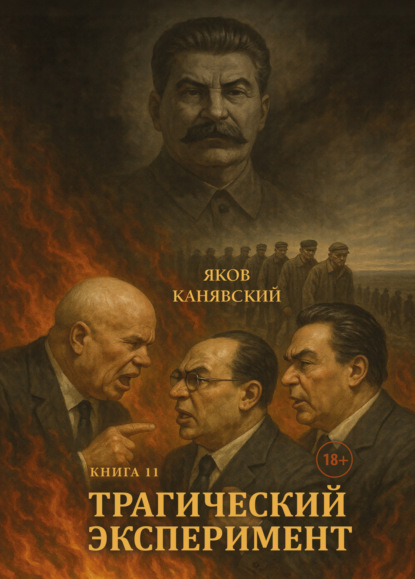

В зависимости от ситуации его называли секретным наследником Сталина, догматиком, верховным жрецом марксизма. Есть мнение, что прозвище «серый кардинал» придумали противники Суслова, желая подчеркнуть его «серость» на фоне ярких Сталина, Лаврентия Берии и Никиты Хрущёва.

Тем не менее Жорес Медведев, анализируя значение и ранг Суслова среди других членов Политбюро, отводил ему особое место. На взгляд публициста, «лидер номер два» был воплощением существовавшей идеологии построения и развития социалистического общества и его места в мировой системе. По мнению главного редактора журнала «Коммунист» в 1976–1986 годах Ричарда Косолапова, Суслова по сравнению с коллегами по Политбюро отличали ум, лаконичность, жёсткость, начитанность и интеллигентность. В то же время академик Георгий Арбатов считал, что уровень Суслова «не превышал уровня доцента».

«В партаппарате Суслова считали самым марксистски подготовленным человеком, – подмечал секретарь ЦК КПСС академик Борис Пономарёв. – К тому же за ним не числилось таких грехов, как у других, ни в 1930‐е, ни в более поздние годы. Он не занимался ни сельским хозяйством, в котором постоянно случались неурядицы, ни хрущёвскими реформами экономики. А вредило ему то, что он никогда не выступал против подобных мероприятий».

В 1944 году Сталин назначил Суслова председателем Бюро ЦК ВКП(б) по Литве, куда после немецкой оккупации вновь пришла советская власть. Ему предстояло бороться с «лесными братьями» и выстраивать общественную жизнь в соответствии с советскими правилами.

После ареста Берии в 1953 году выяснилось, что Суслов фигурировал в его расстрельных списках под первым номером. По воспоминаниям зятя Суслова Сумарокова, на одном из застолий у Сталина между Берией и Сусловым произошёл конфликт. Берия якобы ради шутки задумал сделать Суслову мелкую пакость, на что тот пригрозил вылить на него тарелку с борщом.

Суслова называли ярым сталинистом. При этом после выноса тела Сталина из мавзолея в 1961‐м он не спешил решить вопрос с установкой памятника на могиле у Кремлёвской стены. Дело в итоге растянулось до 1970 года.

«Оказалось, что памятник заказало управление охраны, а вопрос об установке застрял в ЦК у Суслова, – вспоминал в 2000 году управляющий делами Совета Министров СССР в 1964–1989 годах Михаил Смиртюков. – Он консерватором был ярым. Нет на могиле памятника, никто не ропщет – пусть все так дальше и остаётся. Он переставал быть консерватором, только когда речь шла о нём самом».

Бюст Сталина работы скульптора Николая Томского появился на могиле лишь после доклада Смиртюкова председателю Совмина Алексею Косыгину.

Суслов имел собственный взгляд на то, как должна выглядеть Красная площадь. Он говорил на Политбюро, что «негоже держать рядом с Мавзолеем торжище», и мечтал преобразовать ГУМ в выставочный зал. Если верить Смиртюкову, Суслов пытался добиться своего, пока Брежнев был в отпуске, однако генсеку доложили о намерениях второго секретаря – и он решил всё-таки напомнить, кто в стране самый главный. И все осталось по-старому.

Брежнев шутил, что в жизни Суслов боится только сквозняков. В отличие от многих других руководителей брежневской эпохи, он был совершенно равнодушен к охоте. Поговаривали, что такое же отношение сложилось у него к всевозможным почестям и наградам, а тем более к личному обогащению. Суслова интересовали не роскошь и богатство, а мировоззрение общества. В последние 17 лет своей жизни он считался главным идеологом КПСС.

Как и другие «кремлёвские старцы» (Юрий Андропов и Андрей Громыко), Суслов весьма благосклонно относился к Михаилу Горбачёву. Считается, что именно он способствовал выдвижению первого секретаря Ставропольского крайкома в Политбюро. Впрочем, Горбачёв утверждал, что сначала Суслов выступил против его введения в Политбюро и рекомендовал своего протеже кандидатом в члены руководящего органа партии – иначе могли обидеться товарищи с большим стажем работы. Когда Горбачёв в 1978 году переехал в Москву, Суслов встречался с ним, гулял и общался.

«Это была встреча ставропольцев: старожил Москвы как бы проявлял внимание к молодому, прибывшему из тех мест коллеге», – вспоминал последний генсек.

Летом 1981 года во время отдыха на юге Суслов много работал над проектом постановления о злоупотреблениях и борьбе с коррупцией. Чуть позже вышло специальное письмо ЦК КПСС по этому вопросу, которое зачитывалось на партийных собраниях. 22 января 1982‐го Суслов должен был обсудить с Брежневым так называемое бриллиантовое дело, фигурантом которого выступала дочь генсека Галина.

Однако накануне вечером «лидер номер два» почувствовал себя плохо во время просмотра телевизионной передачи о Ленине, потерял сознание и больше уже не приходил в себя. Поскольку незадолго до этого, 19 января, неожиданно покончил с собой первый заместитель председателя КГБ Семён Цвигун, тоже собиравшийся поговорить с Брежневым о «бриллиантовом деле», многие сочли такое совпадение слишком странным.

«Ожидалось, что именно эти два человека, не боящиеся откровенно высказать своё мнение, способны дать объективную оценку событиям, и от их авторитетного мнения, к которому с уважением относился Брежнев, зависело чрезвычайно многое, – рассуждал Сумароков. – Так или иначе намеченная встреча не состоялась, а драматические события, связанные с указанными обстоятельствами, развернулись несколько позже и имели долгосрочный характер».

Член Политбюро, секретарь ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, дважды Герой Соцтруда скончался, как писали, после непродолжительной тяжёлой болезни 25 января 1982 года в возрасте 79 лет. Его похоронили в отдельной могиле справа от Мавзолея у Кремлёвской стены – девятью годами ранее там же обрёл покой маршал Семён Будённый. А после Суслова подобной чести удостоились лишь три генсека, умершие в течение трёх следующих лет: Брежнев, Андропов и Черненко. Кстати, именно Андропов унаследовал от Суслова кресло секретаря ЦК КПСС по идеологии (второго секретаря). Он же, как выяснилось через несколько месяцев, стал преемником Брежнева.

«Смерть Суслова была очень своевременной, – заявил в 2002 году Александр Яковлев, который работал под руководством Суслова, а в 1986‐м тоже стал секретарём ЦК по идеологии. – Он очень мешал Андропову, который рвался к власти. Суслов не любил его и никогда бы не допустил избрания Андропова генеральным секретарём».

Несмотря на преклонный возраст Суслова, его кончина стала большой неожиданностью для правящей верхушки. Горбачёв подтверждал в своих мемуарах, что смерть «лидера номер два» обострила подспудную борьбу внутри политического руководства.

«Надо признать, что Михаил Андреевич, никогда не претендовавший на пост генерального секретаря и абсолютно лояльный к Брежневу, в то же время был способен возразить ему, – отмечал Горбачёв. – В составе руководства он играл стабилизирующую роль, в определённой мере нейтрализовывал противостояние различных сил и характеров. И вот его не стало. Первый вопрос – кто заменит? По сути дела, речь шла о преемнике Брежнева, о втором секретаре, который по традиции со временем становился первым, уже при жизни генсека постепенно овладевал рычагами власти, брал на себя руководство. Очевидно, кандидатом на данный пост мог стать лишь человек, приемлемый для самого Брежнева.

Существует и менее конспирологическое объяснение причин смерти Суслова: сильное волнение из-за попытки остановить антикоммунистические выступления в Польше…

В мае 1982 году на место Суслова секретарём ЦК был избран Андропов.

Юрий Владимирович Андропов родился 15 июня 1914 г. на станции Нагутская Курсавского района Ставропольского края.

Отец Юрия, Владимир Константинович Андропов – железнодорожный инженер, имел высшее образование, окончил Харьковский институт железнодорожного транспорта. Умер от сыпного тифа в 1919 г. Мать Андропова, учительница музыки Евгения Карловна Флекенштейн, дочь торговца часами и ювелирными изделиями Карла Францевича Флекенштейна.

После окончания семилетки Юрий Андропов работал на станции Моздок помощником киномеханика при железнодорожном клубе, рабочим на телеграфе. С 1931 года работал матросом речного флота на судах на Волжском пароходстве.

В 1936 году Ю. В. Андропов окончил техникум водного транспорта в городе Рыбинске Ярославской области. Был избран секретарём комсомольской организации техникума. Затем Юрия Владимировича выдвинули на должность комсорга Рыбинской судоверфи. Вскоре он уже завотделом горкома комсомола города Рыбинска, затем завотделом обкома комсомола Ярославской области. Уже в 1937 году его избрали секретарём Ярославского обкома ВЛКСМ, а на следующий год 1‐м секретарём.

В 1939 году Андропов вступил в члены ВКП(б). В 1940 году был назначен руководителем комсомола в недавно образованной Карело-Финской ССР.

В годы Великой Отечественной войны Юрий Владимирович не воевал, но проводил работу по организации партизанских отрядов, подпольных райкомов и групп.

В 1944 году утверждён вторым секретарём Петрозаводского горкома ВКП(б), а в 1947 году – вторым секретарём ЦК коммунистической партии Карелии. Окончил высшую партийную школу при ЦК КПСС, а в 1946–1951 гг. заочно учился на историко-филологическом факультете Карело-Финского государственного университета.

В 1951 году Андропов при содействии заместителя председателя Президиума Верховного совета СССР и главы Карело-Финской АССР Отто Вильгельмовича Куусинена переводится в Москву в аппарат ЦК партии. В ЦК он первое время работает инспектором. В качестве инспектора ЦК наблюдал за работой партийных организаций прибалтийских республик. Затем работал заведующим подотделом Отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КПСС.

В мае 1953 года Андропов по предложению В. М. Молотова переходит в МИД СССР.

С 1954 по 1957 годы – он чрезвычайный и полномочный посол СССР в Венгерской Народной Республике. Именно Юрий Андропов в 1956 году настаивал на вводе советских войск в Венгрию и сыграл активную роль в подавлении восстания против коммунистического режима в Венгрии.

В 1957 году Юрий Владимирович выдвинут на должность заведующего отделом ЦК КПСС. С 1962 по 1967 год – секретарь ЦК коммунистической партии СССР. С мая 1967 года он председатель самой закрытой и самой могущественной организации – Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

Юрий Андропов был сторонником самых решительных мер по отношению к тем странам социалистического лагеря, которые стремились проводить независимую политику.

При нём продолжали проводиться тайные операции по передаче крупных валютных сумм иностранным коммунистическим партиям и общественным объединениям, которые поддерживали СССР.

За 15 лет его руководства органы госбезопасности значительно расширили свой контроль над всеми сферами жизни государства и общества. При Юрии Андропове проводились судебные процессы над правозащитниками, использовались различные методы подавления инакомыслия, и часто практиковались различные формы внесудебного преследования (принудительное лечение в психиатрических больницах). Инакомыслящие высылались и лишались гражданства (в историческом парке «Россия – моя история» приведены подробно рассказано о таких случаях: писатель А. И. Солженицын, академик А. Д. Сахаров).

В августе 1968 года он оказал влияние на принятие решения о вводе войск стран Варшавского договора в Чехословакию. В 1976 году ему присвоено звание генерал армии. В конце 1979 году Андропов поддержал предложение о вторжении советских войск в Афганистан. Известно, что в 1980 году он настаивал на проведении военной акции в Польше, но Брежнев был не согласен.

Приход Андропова в КГБ совпал по времени с репрессиями власти против диссидентов. Эти явления начались с первых демонстраций на Пушкинской площади 5 декабря 1965 года, затем процесс Даниэля и Синявского – это начало 66‐го года, но в основном это 68‐й год и до конца этого периода. Об этих событиях можно узнать из книги «КГБ против Сахарова, или Объект наблюдения», по воспоминаниям Сахарова, по истории движения диссидентства, по многочисленным книгам истории Сахарова.

Примером гонения на инакомыслящих может служить и биография Александра Зиновьева. Александр Александрович Зиновьев (1922–2006) родился в простой крестьянской семье. В 1939 году с отличием окончил школу и поступил в Московский институт философии, литературы и истории, из которого за критические суждения, по доносу, был исключён. В 1940 году пошёл добровольцем в Красную армию. Участвовал в Великой Отечественной войне как кавалерист, танкист, а затем боевой лётчик. Совершил 31 боевой вылет, был награждён орденом Красной Звезды и другими орденами и медалями.

В 1946 году Зиновьев поступил на факультет философии МГУ, который окончил с отличием и остался в аспирантуре. Стал одним из основателей Московского логического кружка. В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию на тему логики книги «Капитал» Карла Маркса. В 1955 году стал научным сотрудником Института философии Академии наук СССР. В 1960 году защитил докторскую диссертацию и вскоре получил звание профессора и должность заведующего кафедрой логики МГУ.

Был снят с должности завкафедрой за отказ увольнять двух преподавателей, а затем лишён и профессуры. После этого стал писать публицистические произведения и пересылать их на Запад. В 1976 году из них была составлена книга «Зияющие высоты», изданная в Швейцарии. Она в ненаучной, юмористичной форме описывала общественную жизнь в Советском Союзе. Эта книга Зиновьева была признана антисоветской, и его лишили всех научных званий, военных наград и выгнали с работы.

Под давлением КГБ Зиновьев вынужден был эмигрировать из СССР: был лишён советского гражданства и с 1978 по июнь 1999 года жил в Мюнхене, занимаясь научным и литературным трудом. В 1999 году философ вернулся в Россию, читал курс лекций на философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, а его творческое наследие до конца так и не изучено.

О преобразовании страны думал и сам Андропов. Так называют сегодня андроповский «Мобилизационный проект», неизвестно, реально ли существовавший документ. В общем виде под таким названием подразумевают план Андропова, направленный на мобилизацию всех усилий советского общества, политического руководства страны для того, чтобы создать новую эффективную систему экономики.

Реально он руководил страной с середины 1970‐х годов. Брежнев в 1974 году пережил серьёзные проблемы со здоровьем. Фактически от его лица страной руководила «тройка». Помимо Андропова, в неё входили также старейшие члены Политбюро Андрей Громыко и Дмитрий Устинов – министры иностранных дел и обороны.

Андрей Андреевич Громыко родился 5 (18) июля 1909 г. в деревне Старые Громыки Гомельского уезда Могилёвской губернии в крестьянской семье.

После окончания профессионально-технической школы в Гомеле и Староборисовского сельскохозяйственного техникума Громыко поступил в Минский экономический институт.

На втором курсе института Андрей Андреевич начал самостоятельную работу – сначала в качестве учителя, а затем директора сельской школы недалеко от Минска. Незадолго до окончания института его вызвали в Минск и предложили продолжить образование в аспирантуре, готовившей экономистов широкого профиля. В конце 1934 г. из аспирантуры в Минске он был переведён в Москву.

В 1936 г. Громыко защитил кандидатскую диссертацию по сельскому хозяйству США и был направлен на работу в Институт экономики АН СССР в качестве старшего научного сотрудника. Во время учёбы в аспирантуре и в процессе работы над диссертацией он серьёзно изучал английский язык.

В 1939 г. Андрей Громыко был назначен заведующим отделом США в Наркомате иностранных дел и в том же году переведён на работу в посольство СССР в Вашингтоне. В 1943 г. в возрасте 34 лет Андрей Андреевич стал послом СССР в США и принимал участие в подготовке и проведении конференций в Ялте, Потсдаме, Думбартон-Оксе и Сан-Франциско.

В 1946 г. Громыко стал первым советским представителем в Совете Безопасности ООН. Он занимал этот пост до 1948 г., являясь одновременно заместителем министра иностранных дел СССР.

В 1949 г. Громыко был назначен первым заместителем министра иностранных дел Советского Союза. С 1952 по 1953 г. работал послом СССР в Лондоне.

На пост министра иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко был назначен в феврале 1957 г. В это время мир оказался на грани военного конфликта.

Во главе с Громыко, который был сторонником мирных отношений с США, другими странами Запада, отечественная дипломатия достигла целого ряда крупных успехов. 5 августа 1963 г. был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. 1 июля 1968 г. был заключён Договор о нераспространении ядерного оружия. В августе 1975 г. в Хельсинки был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который имел уже не европейский, а мировой масштаб.

Находясь на дипломатической работе в США и Англии, Громыко занимался научной работой. За книгу «Экспорт американского капитала. Из истории экспорта капитала США как орудия экономической и политической экспансии» ему была присуждена учёная степень доктора экономических наук. В 1981 г. вышла книга «Экспансия доллара», а в 1983 г. была опубликована монография «Внешняя экспансия капитала: история и современность», которая подытожила многолетнюю исследовательскую деятельность учёного и дипломата по одной из наиболее актуальных проблем политической экономии. За свои научные исследования Андрей Громыко дважды был удостоен Государственной премии СССР.

В 1973 г. Андрей Андреевич стал членом Политбюро ЦК КПСС, а в 1983 г. – первым заместителем Председателя правительства СССР.

Громыко Андропов обложил своими людьми: в 1975 году в МИДе впервые был создан отдел КГБ. А МИД при Громыко полностью прогнил. Естественно, и сам Громыко был на крючке.

Устинов Дмитрий Фёдорович родился 17 (30) октября 1908 года в городе Самаре в семье рабочего. Русский.

В 1922–1923 годах служил в Красной армии, после чего окончил профтехшколу и Ленинградский военно-механический институт. В 1927–1929 годах работал слесарем на Балахнинском бумажном комбинате, затем на фабрике в Иваново. Член ВКП(б)/КПСС с 1927 года. С 1934 года – инженер в Артиллерийском морском НИИ, начальник бюро эксплуатации и опытных работ; с 1937 года – инженер-конструктор, заместитель главного конструктора и директор ленинградского завода «Большевик».

9 июня 1941 года Д. Ф. Устинов был назначен народным комиссаром вооружения СССР. На этом посту он внёс крупный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив массовый выпуск оружия, успешное освоение производства новых видов вооружения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1942 года за выдающиеся заслуги в деле организации производства, освоение новых видов артиллерийского и стрелкового вооружения и умелое руководство заводами Устинову Дмитрию Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

До 15 марта 1953 года Д. Ф. Устинов находился на посту наркома (с 1946 года – министра) вооружения СССР. С 15 марта 1953 по 14 декабря 1957 года он – министр оборонной промышленности СССР, а с 14 декабря 1957 по 13 марта 1963 года – заместитель председателя Совета министров СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года за выдающиеся заслуги в создании образцов ракетной техники и обеспечение успешного полёта советского человека в космическое пространство Устинов Дмитрий Фёдорович награждён второй золотой медалью «Серп и Молот».

С 13 марта 1963 по 26 марта 1965 года Д. Ф. Устинов – первый заместитель председателя Совета министров СССР. С 26 марта 1965 по 5 марта 1976 года – секретарь ЦК КПСС и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. На этом посту Д. Ф. Устинов координировал работу всех учреждений военно-промышленного комплекса.

29 апреля 1976 года Д. Ф. Устинов был назначен на пост министра обороны СССР. 30 июля 1976 года ему присвоено воинское звание «Маршал Советского Союза».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 октября 1978 года за большие заслуги в укреплении обороны страны в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период и в связи с 70‐летием со дня рождения Маршалу Советского Союза Устинову Дмитрию Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.