Я не волшебник, я только учу. Педагогам о мотивации, дисциплине и любви к профессии

- -

- 100%

- +

Нечто подобное можно устроить и в школе – но, разумеется, без романтической составляющей. О том, как применять этот метод в системе образования, пишет в своей книге «Миссия выполнима: как повысить качество образования в школе»[1] кандидат наук об образовании Высшей школы экономики Екатерина Куксо. Правда, там она говорит о «быстрых свиданиях» учителей на условном педсовете. Я же предлагаю использовать этот формат с учениками на уроке или классном часе.

Как это сделать? Разделите класс (вытягивая листочки с именами, например) на пары. Ребята садятся и в течение двух минут разговаривают друг с другом, затем меняются напарниками. Потом еще раз и еще. За 20 минут у каждого ученика наберется по 10 сеансов общения с 10 одноклассниками.

Зачем это нужно? Зависит от вас. Можно организовать таким образом тренинг на командообразование или в начале учебного года предложить детям получше познакомиться друг с другом. Во время коротких свиданий ученики могут обсудить варианты решения задачи, полученной на уроке, а на классном часе – генерировать и сразу обсуждать идеи для праздника, выпускного или для оформления вашего кабинета. Это хорошая возможность обменяться историями и интересными примерами по теме. Или такая идея: Петр садится к Айнуру и сообщает ему, какую тему из курса по биологии он не понимает. Айнур пытается за минуту объяснить ее. Затем уже он делится наболевшим, а Петр ему помогает.

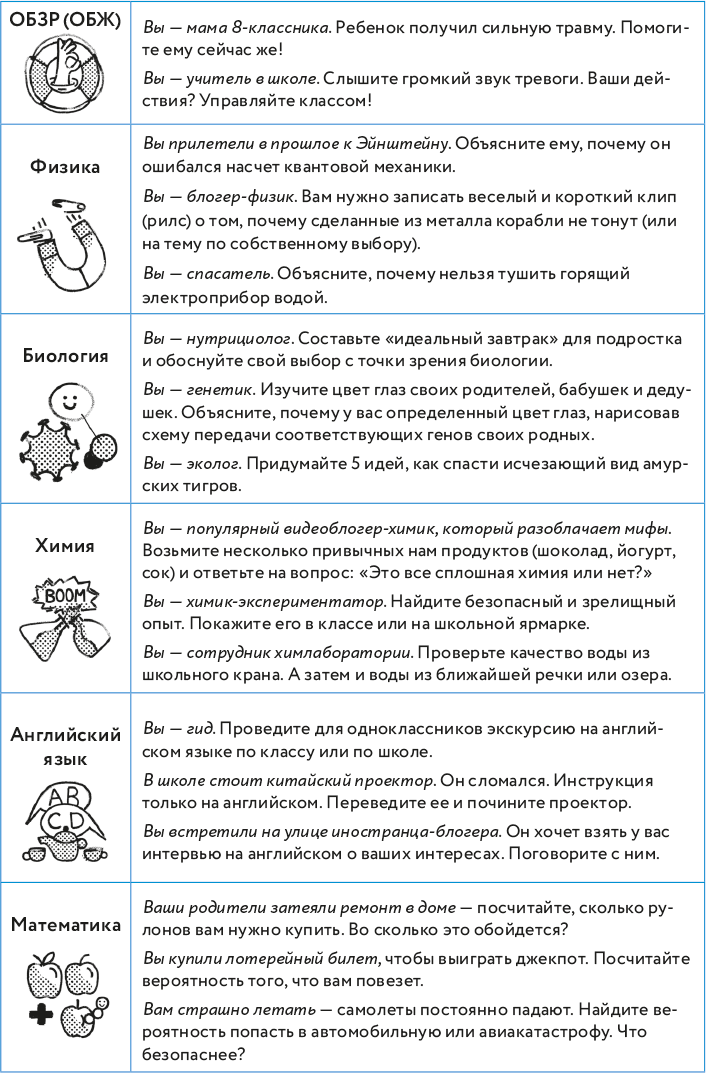

7. Накройте «шведский стол»Только состоять он должен не из разнообразных блюд, а из заданий. Сегодня найти или создать их с помощью нейросетей любой учитель сможет за несколько минут. Причем можно подготовить упражнения разного формата и уровня сложности, так что предложите ученикам разнообразие, а еще – свободу. Пусть они выберут те задания, которые могут и хотят решить.

Более того, вы можете предлагать одно и то же упражнение в разных видах. Например, изначально задача выглядела так: «Цена товара была 2500 рублей, а сколько он будет стоить со скидкой в 20 %?». А вот варианты ее интерпретации:

А) Ученик Арсений решил: 20 % от 2500 – это 625, значит, цена со скидкой: 2500 – 625 = 1875. Вопрос: верен ли ответ? Если нет, объясни, где ошибка.

Б) Сценарий для видео или ролика. Представь, что ты – блогер, делающий обзор на распродаже. Задание: объясни своим подписчикам, как посчитать скидку 20 % на товар, который изначально стоил 2500 рублей, чтобы не переплатить в магазине.

В) Задание по диаграмме. На круговой диаграмме указано:

● 80 % – цена, которую заплатила Анна;

● 20 % – скидка;

● вся сумма – 2500 рублей.

Вопрос: сколько составляет каждый сегмент в рублях?

Г) Ролевая ситуация (сценка). Один из учеников играет роль кассира в магазине техники. К нему подходит «покупатель» и говорит, что на витрине указана цена в 2500 рублей, но он хочет применить купон на 20 %. Кассир дает ему ответ. Сценку можно разыграть на английском, татарском, чеченском или любом другом языке. Заодно обсудите сегодняшнюю погоду.

Д) Игра «Да-нет». Ученик получает только информацию о цене и скидке. Чтобы узнать конечную цену, он может задавать вопросы учителю или соседу по парте, но те должны отвечать лишь «да» или «нет».

8. Выполните домашнее задание с приключениямиСуть такой «домашки» – в том, что детям необходимо взаимодействовать с окружающим миром. А для этого понадобится:

● провести опрос членов семьи;

● провести опрос учителей, жителей дома и района;

● сфотографировать 10 разных геометрических фигур в своем районе;

● заснять десять разных деревьев и записать их отличительные черты;

● нарисовать свою комнату;

● дома изучить упаковки всех шампуней, мыла, гелей для душа и чистящих порошков. Переписать их состав, а на уроке – рассказать о веществах, из которых они состоят.

9. Разрешите «стыдные» вопросыСоорудите стенд, где дети смогут писать вопросы, которые они стесняются произнести вслух. Почему нельзя напечатать много денег и раздать всем по миллиарду? Зачем нам в XXI веке читать «Слово о полку Игореве»? Почему самолеты летают и не падают? Почему женщины живут дольше мужчин? У каждого из нас есть вопросы, на которые мы хотели бы получить ответ, да спрашивать как-то неловко. Так пусть дети записывают их на стикерах и вешают листочки на стенд, чтобы вы вместе с классом разобрали и обсудили их. Благодаря открытости и доверию дети получат больше знаний и уверенности в том, что они всегда найдут ответ на любой вопрос.

Много идей на эту тему представлено в инфографике, которую вы найдете по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/p8Kk/t3HnbFe5B. Материалы можно скачать в pdf-формате.

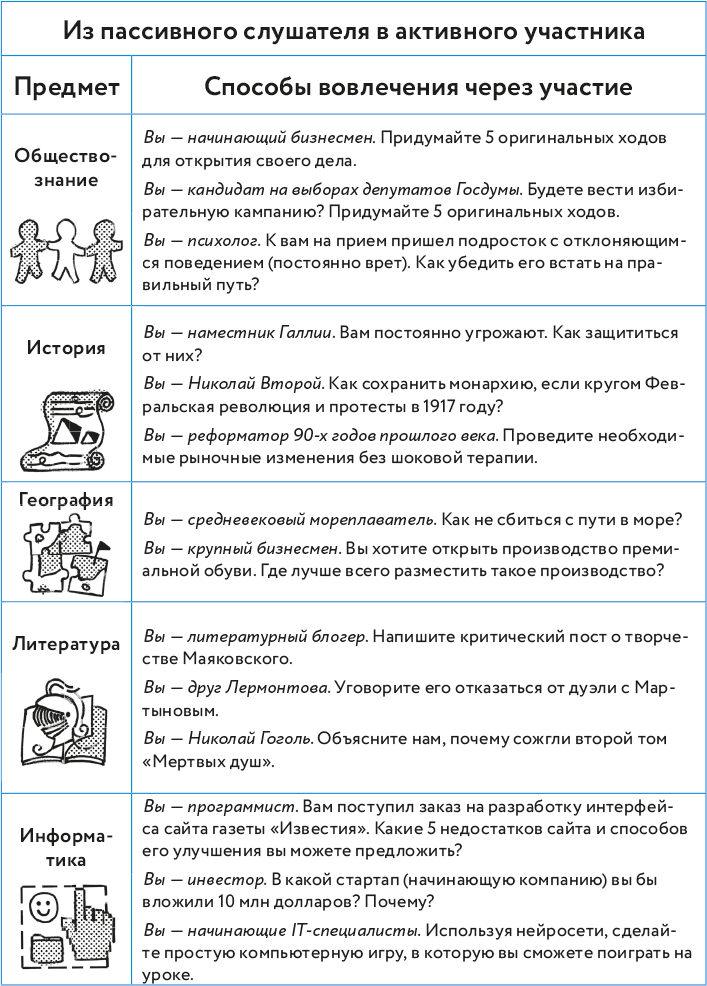

10. Превращайте детей из пассивных слушателей в активных участников

3

«И как эти ваши синусы пригодятся мне в жизни?»

Как истинный «ботаник», я в свое время навеки выучил формулу нахождения синуса угла. Помню, что синус 30 градусов – одна вторая. Я помню даже основное тригонометрическое тождество и вместе с миллионами других детей и взрослых надеюсь, что когда-нибудь эти знания помогут мне в реальной жизни.

Однажды на одном уважаемом сайте для учителей я прочел статью под названием: «"Еще один день, когда мне не пригодился синус": учитель математики – про этот и другие мифы о своем предмете»[2]. Больше всего в этом тексте меня поразило то, что автор в итоге так и не объясняет, зачем нам тригонометрические функции. Вместо этого он приводит оригинальные рассуждения: «Ученики пошли в ресторан, и им нужно разделить счет. Их 11 человек, и они поели на 12 344 рубля. Для того чтобы понять, поделится ли это число на 11, нужно сложить цифры на нечетных местах (1, 3 и 4)».

Должен сказать, что в реальности дети (при всем своем уважении к хорошему и сильному учителю) никогда так делать не будут. Они просто возьмут калькулятор, разделят 12 344 на 11 и округлят результат до большего числа.

Другой автор так объясняет необходимость логарифмов: «В физике громкость звука измеряют в децибелах, которые пропорциональны логарифму мощности звука, воздействующего на ухо»[3]. А вот мне кажется, что если детям понадобится измерить громкость звука, то они за пару секунд скачают в App Store или Google Play приложение, моментально измерят любой звук и понаблюдают за его изменением в «прямом эфире».

Многие учителя, защищая математику от подобных нападок «недоброжелателей-гуманитариев», приводят примеры задач про расчет транспортного налога (уведомление о его уплате с конкретной суммой приходит нам на «Госуслуги» или Почтой России) или подсчет необходимого количества обоев. Беда всех этих аргументов и примеров – в том, что для решения подобных задач требуется даже не математика, а арифметика: ведь надо рассчитать площадь нескольких прямоугольников, сложить площади стен и потолков, разделить одно число на другое. В лучшем (худшем?) случае надо вычесть 20 %-ную скидку из стоимости рубашки за 4000 рублей или составить элементарную пропорцию.

Наверняка гуру математики, физики и химии сейчас крутят пальцем у виска и думают: «Ну вот, невежественный учитель обществознания пишет о том, что изучать сложные разделы наших наук не нужно». Нет, что вы! Я обожаю математику: это первое, чему я начал учить своих детей. Моя мама была математиком. Я до сих пор умею решать некоторые задачи за 10–11 классы средней школы, ну а сложить две матрицы мне почти так же легко, как умножить 5 на 5. То есть я прекрасно понимаю, что математика – универсальный язык Вселенной, что все в природе можно описать законами математики и физики и что почти весь технический прогресс является делом их «рук».

Вопрос, разумеется, не в том, нужны в школе основы высшей математики или нет: ответ очевиден. Но нужно ли это всем? И тут, уверен, ответ будет единодушным: «Нет, всем это совершенно точно не нужно. И единственное возможное решение подобных «синусоидальных» проблем – более раннее профилирование детей на разные классы и упрощение программы для «непрофильных» классов

Проблема, в конце концов, не в математике. Самый частый вопрос, который задают мне ученики на всех встречах во всех городах России, звучит так: «Почему у нас так много теории и так мало практики?» Точно так же, как на уроках математики дети вопрошают о том, зачем им эти несчастные производные, а на занятиях по истории спрашивают: «Зачем нам знать, когда была битва на реке Калке, или годы правления Василия III?»

На обществознании дети страдают от обязанности запоминать 20 видов политических партий и 13 видов безработицы, а многие до сих пор небезосновательно сомневаются в необходимости изучения строения кольчатых червей. Впрочем, даже герои, запомнившие все эти факты и даты, благополучно забывают их за ненадобностью – как немецкий язык, который вы годами учили в школе, но из-за отсутствия практики помните только правила спряжения глагола malen (будь он – malt – неладен).

Проблема в том, что, несмотря на постоянные разговоры и закрепление во ФГОС необходимости формирования метапредметных результатов (универсальных компетенций, или «софт скиллс») наравне с предметными, наша школа по-прежнему ориентирована на забивание детских голов бесконечным набором фактов. Якобы если выпускники 9 класса не могут отличить ямб от хорея, если не знают дату битвы под Аустерлицем и не понимают суть закона Гука, то… То даже не знаю, кем они являются, кого мы вырастили. Наверное, тех самых ребят, которые во время уличных опросов не могут назвать столицу Италии.

Есть много замечательных программных книг об образовании: например, «Школа будущего» Кена Робинсона. На мой взгляд, их главный недостаток – в том, что они написаны идеалистами. Предлагаемые ими изменения настолько масштабны, что в какой-то момент начинают казаться утопией. Образование – слишком сложная, громоздкая, дорогая и консервативная система, сегодня революция в ней вряд ли возможна. К тому же учителя до предела устали от бесконечных реформ, да и желающих отказаться от обучения фактам и перейти на обучение навыкам и компетенциям среди власть предержащих пока не видно. Словом, школа пока явно не готова к глубоким переменам.

Поэтому будем реалистами: никто не станет упрощать программу по математике в старших классах (ее, наоборот, расширяют: года три назад добавили теорию вероятностей), в ЕГЭ по истории все так же будут спрашивать пугающе длинный список дат, событий и персоналий. Такова перспектива по крайней мере на пять-десять ближайших лет.

Что нам остается делать? Нет, не забиться в уголок и разрыдаться. И не писать в соцсетях «вдохновляющие» комментарии вроде: «Отечественная школа деградирует!». Нужно добавлять практику в свой предмет, показывать, как можно использовать то или иное знание в реальной жизни, связывать изучаемые темы с разными профессиями и жизненными ситуациями.

Да, «гладко было на бумаге». Не буду здесь описывать примеры такой «практикоориентированности» по всем предметам. Во-первых, это займет слишком много места, во-вторых, я не физик и не учитель русского языка. Поэтому поделюсь лишь своим опытом преподавателя обществознания в надежде на то, что он пригодится не только коллегам по предмету, но и вдохновит других учителей на поиск интересных решений.

Вот несколько идей:● попросите детей оформить прямо на уроке свою первую банковскую карту;

● рассчитайте вместе размер транспортного налога для разных машин в разных регионах;

● изучите объявления о приеме на работу на «Авито» или hh.ru, найдите в них нарушения Трудового кодекса;

● рассмотрите примеры реальных правонарушителей (или литературных преступников вроде Родиона Раскольникова) на предмет того, какие нормы они нарушают, почему делают это, как им можно помочь;

● составьте бизнес-план или рекламную стратегию для кафе, магазинов, салонов красоты и других заведений, расположенных рядом с вашей школой;

● посчитайте финансовые показатели реальной фирмы: выручку, прибыль, расходы, точку безубыточности и т. д.;

● исходя из того, как изменились цены на любимые товары, подсчитайте инфляцию за последний год;

● скачайте приложение для записи доходов и расходов: пусть дети ведут финансовый «дневник» хотя бы неделю;

● найдите ошибки в новостях, изучите фейковые новости и разберитесь, почему они являются таковыми;

● устройте выборы в классе;

● примите правила класса в соответствии с этапами законодательного процесса в Госдуме в трех чтениях;

● подготовьте и опубликуйте петицию;

● оплатите свой транспортный или иной налог прямо перед детьми;

● составьте хорошее и плохое резюме.

Больше вариантов того, как добавлять практику в курс обществознания, вы найдете, перейдя по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/9mbv/wdVWKtMRD.

Общее правило здесь такое – перед каждым уроком подумайте над простым вопросом: «Зачем?». Зачем тема этого урока нужна в реальной жизни? Почему важно разобраться в ней, выучить ее? Как дети смогут использовать эти знания или умения в будущем? И если у вас нет ответов на эти вопросы, то ждите беды.

4

Как хвалить детей, чтобы не испортить им жизнь

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы похвалить ребенка: все мы умеем это делать. Но, оказывается, похвала – это целая наука, изучению которой посвящены десятки крупных исследований, базирующихся на понимании детской и социальной психологии, нейробиологии и педагогики.

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ С ОСНОВНЫМИ ПРАВИЛАМИ ПОХВАЛЫ.

Конкретика, а не абстракция1. Бесконечные «молодец» и «умница» в свой адрес дети пропускают мимо ушей.

В первый или восьмой раз им было приятно, но потом они стали воспринимать эти слова как фоновый шум. Следуя принципам теории позитивного подкрепления Бенедикта Скиннера, хвалить детей следует за конкретные действия. Не «молодец», а «спасибо, что помог мне». Не «отлично», а «ты очень хорошо написал эти два аргумента». Хвалить нужно не ребенка или его работу в целом, а его конкретные поступки или слова.

2. Описывайте свои чувства.

Вместо общих слов вроде «Прекрасная работа» расскажите, что вы видите на рисунке, и поделитесь своими чувствами: «Мне очень нравится, как ты нарисовал звезды: они такие яркие, теплые, загадочные!» Вместо «Твердая пятерка!» скажите: «Я впечатлен: ни одной ошибки! Где ты этому научился?» Вместо очередного «Мое золотце» лучше сказать: «Ого, какие красивые и сложные слова ты подобрал! Я получил удовольствие, слушая тебя».

3. Хвалите неожиданно.

Остановите ученика в коридоре: «Твоя идея на уроке была превосходной!» Или напишите сообщение ученику (в классный или родительский чат) после уроков: «До сих обдумываю твое предложение, хоть бизнес открывай!» Неожиданная похвала вызывает сильный выброс дофамина (гормон удовольствия) и закрепляет соответствующее поведение.

4. Хвалите вовремя.

Высокую оценку лучше давать незамедлительно. Лучше всего – сразу после ответа ученика. Этому правилу меня научила жена. Однажды мы вместе отправились в кино, и, только когда уселись на свои места в зале, я сказал, что она прекрасно выглядит. «Ты только сейчас это заметил?» – недовольно спросила супруга. Впрочем, даже если вы похвалили ребенка сразу, можно еще раз похвалить его за то же самое и через неделю.

5. Похвалы должно быть в разы больше, чем критики.

К сожалению, дети надолго запоминают неприятные слова, сказанные педагогом в их адрес. Чтобы заместить в их сознании одно критическое замечание, обычно требуется четыре-пять комплиментов. В результате одного из крупных исследований, описанных детским хирургом Даной Саскинд в книге «30 миллионов слов»[4], выяснилось, что родители в богатых семьях хвалят своих детей в пять-шесть раз чаще, чем критикуют. А в бедных семьях все наоборот: на шесть замечаний приходится одна похвала. Почему это важно для учителя? Наверняка в ваших классах есть дети из небогатых, нуждающихся, неблагополучных семей. И большинство из них, скорее всего, испытывает сильный дефицит внимания и похвалы. Им очень нужны ваши участие и поддержка.

6. Похвалите отстающих.

Даже не замечая этого, обычно мы хвалим отличников во много раз чаще, чем двоечников или троечников. Вы справедливо скажете, что каждому – по заслугам! Согласен. А вы задумывались над тем, что, может быть, одни ребята потому и учатся хорошо, что вы в школе (а родители – дома) постоянно их хвалите? Много ли приятных слов слышат в свой адрес «слабые» ученики? Часто ли их поступки получают высокую оценку? По сути, мы словно кормим (откармливаем!) сытого и ничем не делимся с голодным. Скорее даже забираем у него остатки еды (самоуважения, мотивации), запуская в него стрелы критики. Как сказала известная писательница и журналистка Эрма Бомбек, «больше всего ребенок нуждается в вашей любви тогда, когда он меньше всего ее заслуживает».

Кстати, сегодня Россия занимает первое место в мире по доле учеников, испытывающих стресс из-за своей успеваемости (то есть отметок), – таких аж 74 %[5]. Даже в Китае, где образование и успеваемость практически возведены в культ, таких на 10 % меньше.

7. Не сравнивайте одних детей с другими.

Дети ненавидят, когда вы ставите им в пример других. Бесконечные сравнения с сыном маминой подруги вряд ли повысят у ребенка мотивацию, скорее – вызовут у него отторжение. Более удачной идеей будет оценивать прогресс самого ученика, и если делать сравнения, то такие: «Ты стал писать намного лучше, твое произношение с каждым днем становится все чище, мне приятно видеть, как твои успехи растут».

Любая девушка, услышав комплимент: «Ты сегодня такая красивая!», обратит внимание на слово «сегодня». А вчера, значит, была так себе, да? Так же и с учениками. Оценивая положительную динамику ребенка, учителю не стоит припоминать о прошлых его неудачах. Во фразе «Ты сегодня работаешь отлично, не то что вчера» вторая часть совершенно лишняя.

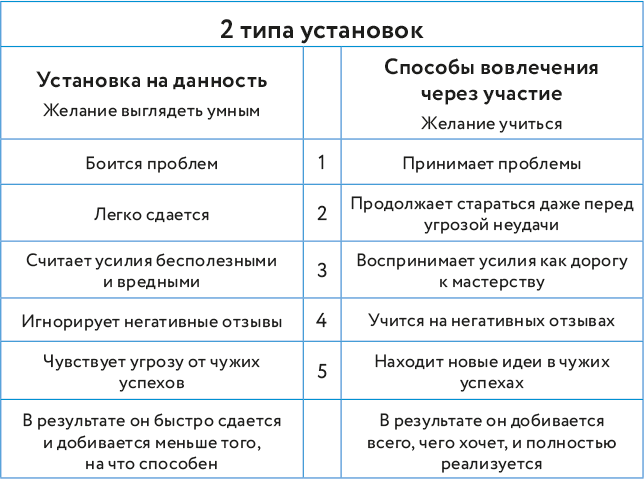

8. Хвалите за усилия, а не за ум.

Знаменитое исследование американского психолога Кэрол Дуэк о фиксированном мышлении (установка на данность или на талант) и мышлении роста (установка на рост) доказывает, что похвала вроде «Ты гений!» или «Как легко тебе дается физика!» крайне опасна. Она формирует у ребенка убежденность в том, что он талантлив – а значит, не надо прикладывать усилия, стараться, усердно работать. Зачем, если и так «все легко дается»? При этом дети (да и взрослые тоже) с установкой на рост (см. рисунок) учатся на своих ошибках и не боятся нового[6].

Кэрол Дуэк доказала, что эти установки довольно легко изменить, и проще всего это сделать учителю. Наши оценки напрямую формируют ту или иную установку. Так что оставьте преувеличенную похвалу (дети легко ее распознают), лучше скажите: «Я вижу, ты приложил много усилий для такого замечательного результата, хорошенько потрудился, чтобы добиться этого». Отмечайте усилия, старания, даже если в этот раз они не принесли ребенку и вам желаемого результата.

9. Используйте невербальные приемы.

Похвала – это не только слова, но и улыбка, большой палец вверх, «можно просто пожать тебе руку, Андрей, за такой невероятный прогресс», лайки, смайлики и эмодзи в переписке, небольшие знаки внимания (я, например, постоянно дарю впечатлившим меня на уроке детям ручки и блокноты).

10. Поощряйте школьников вопросами.

Пятерка – далеко не всегда предмет детских мечтаний. И ваше «Садись, пять. Молодец!» – тоже. Возможно, гораздо более ценной станет ваша заинтересованность тем, что делает, говорит или пишет ученик. Задавайте вопросы, интересуйтесь его мнением: «Как ты к этому пришел? Где нашел информацию? Почему так думаешь? Ты хотел бы продолжить эту работу? Как ты подбирал источники для доклада?»

11. Помните про формирующее оценивание.

Отмечать необходимо не только результат (хотя так, безусловно, проще и привычнее), но и процесс. Например, стоит хвалить ребят во время их групповой работы, еще до того, как они презентуют свой проект.

12. Дайте детям возможность оценить себя и других.

Создав условия для взаимной оценки, учитель дает детям возможность услышать мотивирующие слова от других учеников. Это наверняка улучшит атмосферу в классе. Заодно ребята научатся искать положительные стороны в своей работе, в самих себе – и это здорово, потому что многие подростки склонны к жуткой, разрушающей самокритике.

В заключение хочется напомнить известное правило о том, что хвалить лучше публично. Правило мудрое, но лучше все же спросить у ребенка, не испытает ли он дискомфорт от повышенного внимания к себе.

А вот еще одна мудрость: «Ученик становится тем, кем его видит учитель». Как любое красивое изречение, оно работает не всегда и не везде. Однако наша похвала и правда способна творить чудеса.

П. С. Похвалите еще и родителей. Напишите что-нибудь приятное в дневник, передайте через ребенка записку или небольшое письмо, отправьте сообщение в мессенджере.

5

Как (не) критиковать, чтобы мотивировать

С критическими замечаниями обычно случаются две крайности. Либо учителя пускаются во все тяжкие и не стесняются в выражениях, порой даже грубят, демонстрируя недопустимый авторитаризм, либо стараются не задевать чувств учеников и поэтому вообще не комментируют их ошибки, уходя в излишний либерализм. Нередко учителя не хотят критиковать ребят, потому что боятся гневной реакции их родителей. Как в известном меме: если раньше родители дома спрашивали ребенка: «Ты вежливо разговаривал с учителем?», то теперь чаще интересуются: «Учитель вежливо с тобой разговаривал?» Впрочем, противопоставление здесь во многом надуманное и легко решаемое – нам всем нужно вести себя друг с другом уважительно.

Как же правильно делать замечания? Во многом правила, описанные для похвалы, верны и для критики1. Замечания лучше делать наедине.

Нет ничего хуже ядовитых стрел критики, пущенных в ребенка на глазах у всего класса. Попросите ученика остаться после урока и скажите ему лично то, что считаете нужным. Наверняка он проникнется к вам благодарностью за то, что вы сделали это тет-а-тет, а не прилюдно, как другие учителя.

2. Не называйте оценки публично.

Мы, учителя, редко считаем двойку критикой: для нас это просто заслуженная учеником отметка. В своем остроумном и искреннем сочинении с говорящим названием «Школьные страдания» французский писатель Даниэль Пеннак блестяще описывает чувства обычного двоечника – то есть себя (кстати, во Франции 20-балльная система оценок и надо хорошо постараться, чтобы стать двоечником). Каждый раз, когда учитель объявлял результаты контрольной, это напоминало Пеннаку зачитывание приговора, публичную порку и ведра холодного стыда, выливавшиеся на головы отстающих. А педагоги и более успешные одноклассники с презрением смотрели на них[7]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Куксо Е. Н. Миссия выполнима: как повысить качество образования в школе. – М.: Сентябрь, 2016. – 190 с.

2

Солоницын Е. «Еще один день, когда мне не пригодился синус»: учитель математики – про этот и другие мифы о своем предмете. – Мел. фм. – 2024. URL: https://mel.fm/ucheba/uchitelya/3957268-yeshche-odin-den-kogda-mne-ne-prigodilsya-sinus-uchitel-matematiki-razoblachayet-etot-mem-i-drugiye.

3

Зачем нам синусы и контурные карты? 11 вопросов об актуальности школьной программы. – Мел. фм. – 2024. URL: https://mel.fm/ucheba/shkola/9581460-zachem-nam-sinusy-i-konturnyye-karty-11-voprosov-ob-aktualnosti-shkolnoy-programmy.

4

Саскинд Д., Саскинд Б., Левинтер-Саскинд Л. Тридцать миллионов слов. Развиваем мозг малыша, просто беседуя с ним. – М.: МИФ, 2018. – 288 с.

5

Исследование: школьники России больше всех в мире испытывают стресс из-за успеваемости. – ТАСС. – 2019. URL: https://tass.ru/obschestvo/6810398.