- -

- 100%

- +

Phoneme stellen die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten der Lautsprache dar, während der Begriff des Graphems auf die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten der Schriftsprache referiert.

Aufgrund der Symbolisierung der kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten der jeweiligen Sprache durch Grapheme handelt es sich bei Alphabetschriften um die ökonomischste und anpassungsfähigste Form der Orthographie. Anstatt einer riesigen Menge an Logogrammen oder Silbenzeichen benötigt eine Alphabetschrift nur eine relativ geringe Anzahl an Graphemen, mit denen sich alle vorhandenen Wörter aber auch neu hinzukommende Ausdrücke verschriften lassen.

unterschiedliche Alphabetschriften

Die vermutlich erste Alphabetschrift, auf der alle folgenden aufbauen, ist die in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends v. Chr. entstandene phönizische Schrift, die aus 22 Konsonantenzeichen besteht und vorwiegend im Mittelmeerraum verwendet wurde. Aus der phönizischen Schrift entwickelten sich das aramäische und das griechische Alphabet, sodass diese als Grundlage aller heutigen alphabetischen Schriften betrachtet werden können.

Eine annähernd vollständige Abbildung der Laute einer Sprachgemeinschaft gibt es erst seit der Entstehung des griechischen Alphabets (800–900 Jahre v. Chr.). Die auch von der deutschen Orthographie verwendete lateinische Schrift stellt eine Modifikation der griechischen Schrift dar. Sie verbreitete sich im Zuge der Christianisierung über die Grenzen des Römischen Reichs hinaus in ganz Westeuropa (Kirschhock 2004).

transparente und opake Alphabetschriften

Trotz der verbindenden Gemeinsamkeit aller Alphabetschriften – der Symbolisierung der kleinsten bedeutungsunterscheidenden sprachlichen Einheiten durch visuelle Symbole – unterscheiden diese sich sehr stark hinsichtlich der Regelmäßigkeit und der Eindeutigkeit der Laut-Buchstaben-Verknüpfung. In einer völlig eindeutigen Alphabetschrift entspricht jedes Graphem genau einem Phonem und jedes Phonem wird immer durch dasselbe Graphem abgebildet. Das europäische Schriftsystem, das dem am nächsten kommt, ist das Finnische. Am anderen Ende des Kontinuums zwischen transparenten und sogenannten opaken (uneindeutigen) Schriftsprachen befindet sich das Englische. Es besteht dem Deutschen vergleichbar aus etwa 40 Phonemen und 26 Graphemen. Jedoch kennt das Englische für die 40 Phoneme 1.200 unterschiedliche Möglichkeiten der Verschriftung. Was die Aussprache der einzelnen Grapheme angeht, sind insbesondere die Lautwerte der Vokale wenig eindeutig und werden stark durch den orthographischen Kontext beeinflusst. Bspw. kann der Laut [i] durch die Buchstaben(-folgen)

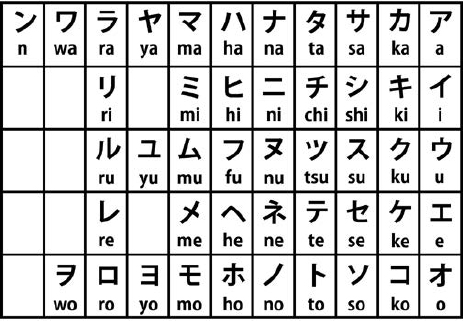

Abb. 2: Ein Ausschnitt aus dem Zeicheninventar der Silbenschrift Katakana (Yee o. J.)

Literaturempfehlung zur Geschichte der Schrift

Crystal, D. (2010): Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache. Haffmanns & Tolkemitt, Berlin

1.2 Die deutsche Orthographie

1.2.1 Das Grapheminventar des Deutschen

Das deutsche Schriftsystem gehört zu den relativ transparenten alphabetischen Schriften, wobei die Graphem-Phonem-Korrespondenz (Forward Regularity) regelmäßiger ist als die Phonem-Graphem-Korrespondenz (Backward Regularity) (Wimmer / Mayringer 2002; Klicpera et al. 2013).

Unter einer transparenten Graphem-Phonem-Korrespondenz (Forward Regularity) versteht man, dass Grapheme und Graphemverbindungen (z. B.

Graphembegriff

Was die Zusammensetzung des Grapheminventars der deutschen Schriftsprache angeht, herrscht bislang keine vollständige Einigkeit darüber, wie der Graphembegriff zu definieren ist, sodass unterschiedliche Autoren zu unterschiedlichen Graphembeständen kommen. Ohne an dieser Stelle auf Einzelheiten dieser Diskussion einzugehen (vgl. dazu Rezec 2009), betrachtet die Graphematik den Graphembegriff aus zwei Perspektiven. Zum einen werden sie als visuelle Symbolisierung eines Phonems interpretiert. Diesem Repräsentanzkonzept nach werden dann alle Buchstaben(-verbindungen) als Grapheme betrachtet, die als schriftsprachliches Symbol für ein Phonem fungieren können (Öhlschläger 2011). Die Buchstabenkombination

Analog definiert Eisenberg (2009, 66) den Graphembegriff als kleinste Einheit des Schriftsystems und fasst darunter „alle Einzelbuchstaben, die eine Sprache als kleinste segmentale Einheiten verwendet und außerdem alle Buchstabenverbindungen (sogenannte Mehrgraphe), die wie Einzelbuchstaben als kleinste unteilbare Einheiten zu gelten haben.“

Diesen Überlegungen folgend wären die Buchstabenverbindungen

Dem Distinktivitätskonzept folgend kommt den drei Diphthongen des Deutschen

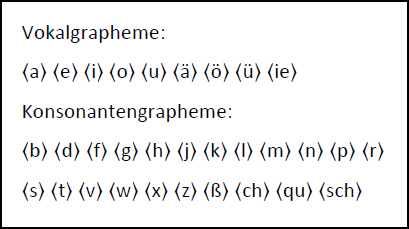

Abb. 3: Das Grapheminventar des Deutschen

Auch den Buchstaben und

Grapheminventar

Das Grapheminventar der deutschen Sprache auf der Grundlage des Distinktivitätskonzepts ist Abb. 3 zu entnehmen (Eisenberg 2009).

graphotaktische Regeln

Ferner formuliert die Graphematik graphotaktische Regeln, also Regularitäten hinsichtlich der in einer Schriftsprache möglichen Graphemkombinationen. Ein Beispiel für eine graphotaktische Regel, die eine vom phonologischen Prinzip der Orthographie abweichende Schreibweise erklärt, ist die im Deutschen geltende Besonderheit, dass im Anfangsrand einer Schreibsilbe das Phonem / ʃ / vor / p / und / t / niemals durch realisiert wird, um die Überlänge einer Schreibsilbe (Eisenberg 2009) zu vermeiden.

1.2.2 Prinzipien der deutschen Orthographie

Die Systematik der deutschen Orthographie lässt sich mithilfe von drei dominanten Prinzipien, dem phonologischen (phonographischen), dem silbischen und dem morphematischen Prinzip weitgehend erklären. Die Komplexität der deutschen Orthographie resultiert weniger aus einer großen Anzahl an Ausnahmen, sondern aus der gegenseitigen Überlagerung dieser Prinzipien.

Das phonologische (phonographische) Prinzip

Das grundlegende Prinzip aller alphabetischen Orthographien besagt, dass in der Schriftsprache die phonologische Struktur der Lautsprache abgebildet wird, dass ein Phonem durch einen Buchstaben bzw. eine Buchstabenverbindung symbolisiert (Phonem-Graphem-Korrespondenz) und ein bestimmter Buchstabe durch das damit assoziierte Phonem lautsprachlich realisiert wird (Graphem-Phonem-Korrespondenz).

Symbolisierung von Phonemen

Dabei liegt die Betonung auf dem Begriff des Phonems. In alphabetischen Schriften werden Phoneme symbolisiert, die unterschiedlichen lautsprachlichen Varianten eines Phonems (Allophone) werden nicht abgebildet (Öhlschläger 2011). Unabhängig davon, ob das Phonem / r / apikoalveolar als Zungenspitzen-[r], uvular gerollt [ʀ] (durch Vibration des „Zäpfchens“) oder als uvularer Frikativ [ʁ] (durch eine Enge im Rachenraum) realisiert wird, werden diese Aussprachevarianten des Phonems / r / stets durch dasselbe Graphem

In den meisten Fällen symbolisiert ein Buchstabe ein Phonem (z. B.

Dominanz des phonologischen Prinzips

Auch wenn im Zusammenhang mit der Rechtschreibung üblicherweise die zahlreichen Abweichungen vom phonologischen Prinzip betont werden, darf nicht übersehen werden, dass es sich dabei um das vorherrschende Prinzip des Deutschen handelt. Die Schreibweise mindestens der Hälfte aller Wörter des Deutschen dürfte sich allein durch das phonologische Prinzip erklären lassen. Reuter-Liehr (2008) bspw. geht davon aus, dass die deutsche Schriftsprache zumindest bei bewusst gesteuerter Artikulation, also bei übertrieben deutlicher Aussprache (bei Einsatz der sogenannten Pilotsprache) zu ca. 60 % als lautgetreu bzw. mitsprechbar definiert werden kann, sodass es durchaus sinnvoll erscheint, Kindern in den Eingangsklassen an Grund- und Förderschulen zunächst dieses Prinzip zu vermitteln und ihnen zu ermöglichen, es anzuwenden und zu automatisieren. Bei den meisten Wörtern, die vom phonologischen Prinzip abweichen, lassen sich selten mehr als ein bis zwei Unregelmäßigkeiten identifizieren, wobei die Schätzungen aufgrund des nicht eindeutig bestimmbaren Kriteriums der Lauttreue auseinandergehen.

Dass das phonologische Prinzip im Deutschen aber nicht das allein bestimmende sein kann, dass es sich bei den Beziehungen zwischen Graphemen und Phonemen nicht um eine Eins-zu-Eins-Korrespondenz handelt, wird allein daraus deutlich, dass die deutsche Lautsprache aus etwa 40 Phonemen, das Schriftsystem jedoch nur aus 31 Graphemen besteht.

Ein besonderes Charakteristikum des Deutschen besteht darin, dass die phonemischen Kontraste der Merkmale „gespannt“ vs. „ungespannt“ bei Vokalen (z. B.

Das bedeutet aber nicht, dass die deutsche Orthographie diese Phonemkontraste auf Vokalebene unberücksichtigt lässt. Sie werden jedoch nicht durch das phonologische Prinzip, sondern auf Silbenebene deutlich gemacht (silbisches Prinzip).

Abweichungen vom phonologischen Prinzip

Die meisten Abweichungen vom phonologischen Prinzip lassen sich durch graphotaktische Regeln, das silbische Prinzip bzw. das Prinzip der Morphemkonstanz erklären.

Tab. 1: Die wichtigsten Graphem-Phonem-Korrespondenzen des Deutschen (Eisenberg 2009)

KonsonantenPhonemGraphemBeispielwortPhonemGraphemBeispielwort/ p /[pʊpǝ] – Ein Beispiel dafür ist die bereits erwähnte Regel, dass der Laut [ʃ] im Onset einer Silbe vor [p] und [t] nicht durch Die vom phonologischen Prinzip abweichende Verschriftung der Phoneme / p / , / t / und / k / durch die Grapheme , Die unterschiedliche lautsprachliche Realisierung der Vokalqualitäten (lang, gespannt vs. kurz, ungespannt) kann wiederum primär durch das silbische Prinzip erklärt werden. Das silbische Prinzip Um dieses Prinzip und die damit verbundenen graphematischen Regeln nachvollziehen zu können, ist es zunächst notwendig, einen Blick auf die typische Struktur deutscher Wörter zu werfen. trochäische Struktur Die Struktur der meisten deutschen Wörter in ihrer Explizitform ist ein zweisilbiger Trochäus, d. h. es handelt sich um Wörter mit einer betonten ersten Silbe (Hauptsilbe) und einer zweiten unbetonten Reduktionssilbe (Bredel 2009; Moths 2011; Thelen 2002). Bei Abweichungen von dieser Struktur handelt es sich meist um einsilbige Funktionswörter und um Lehnwörter aus anderen Sprachen (z. B. Salat, Balkon, Regal). Explizitform Unter der Explizitform eines Worts versteht man die zweisilbige flektierte Form (Plural, Genitiv, Komparativ), wenn das Wort in seiner Grundform einsilbig ist. Die Explizitform des Wortes „Hund“ ist bspw. der Plural „Hunde“ oder der Genitiv „des Hundes“ (Eisenberg 2006). Die phonologische Explizitform eines Wortes ist linguistisch betrachtet die Grundlage der Graphematik. Aufbau der Silbe Betrachtet man nun den Aufbau der Silbe, so lässt sich diese in drei Elemente segmentieren, wobei nicht alle Elemente obligatorisch besetzt sein müssen. Jede Silbe verfügt über einen Silbenkern (= Nukleus N), das vokalische Element der Silbe. Die fakultativen konsonantischen Bestandteile links vom Nukleus werden als linker konsonantischer Anfangsrand (= Onset O), die Konsonanten rechts vom Nukleus als rechter Endrand (= Coda C) bezeichnet. Nukleus und Coda gemeinsam bilden den sogenannten Silbenreim (Abb. 13, s. S. 83). Silbenstrukturen Auf der Grundlage dieser Ausführungen lässt sich die Standardstruktur der Explizitformen zahlreicher deutscher Wörter formal folgendermaßen darstellen (Tab. 2). Die Beispielwörter in Tab. 2 machen bereits einige typische Merkmale des Aufbaus deutscher Wörter ersichtlich. oder <ß>[ast] – [zɔnǝ] – verschriftet wird (

Tab. 2: Die trochäische Struktur deutscher Wörter

Trochäusσ Silbe 1 (betonte Hauptsilbe)σ Silbe 2 (unbetonte Reduktionssilbe)SilbenreimSilbenreimOnsetNukleusCodaOnsetNukleusCodaEselAbendOfenIgelRegenRoseBesenEnteInselLendeseltenHundehundertWunderAuf Silbenebene lassen sich nun einige orthographische Besonderheiten und Zusammenhänge zwischen der Orthographie und der Phonologie veranschaulichen. Es lässt sich v. a. deutlich machen, wie die unterschiedlichen Vokalqualitäten der betonten Hauptsilbe (lang / gespannt vs. kurz / ungespannt) auf Silbenebene berücksichtigt werden, die auf der Ebene des Einzelbuchstaben (mit Ausnahme des

offene und geschlossene Silben

Handelt es sich bei der ersten betonten Silbe um eine offene Silbe, also um eine Silbe ohne konsonantischen Endrand (Tab. 3), wird der Vokal lang und gespannt realisiert (z. B. Ro – se, Lu – pe, Re – gen). Ist die erste Silbe dagegen geschlossen, ist der Endrand also durch einen oder mehrere Konsonanten besetzt (Tab. 4), so ist der Vokal kurz und ungespannt zu lesen (z. B. Hun – de, In – sel, kos – ten) (vgl. Eisenberg 2009). Eine anderweitige orthographische Markierung der Länge bzw. der Kürze des Vokals ist hier üblicherweise nicht vorgesehen.

Konsonantenverdoppelung

Befindet sich zwischen den Nuklei der ersten und der zweiten Silbe nur ein Konsonant (z. B.

Schärfung und Dehnung

Die Kennzeichnung des kurzen und ungespannten Vokals durch die Verdoppelung des ambisilbischen Konsonanten („Schärfung“) geschieht im Deutschen sehr regelhaft. Zentrale Ausnahmen sind, dass Bi- und Trigraphe (

Tab. 3: zweisilbige Wörter mit offener betonter erster Silbe

Trochäusσ Silbe 1 (betonte Hauptsilbe)σ Silbe 2 (unbetonte Reduktionssilbe)OnsetNukleusCodaOnsetNukleusCodaRoseWagenRasenWesenTab. 4: zweisilbige Wörter mit geschlossener betonter erster Silbe

Trochäusσ Silbe 1 (betonte Hauptsilbe)σ Silbe 2 (unbetonte Reduktionssilbe)OnsetNukleusCodaOnsetNukleusCodaHundekostenInselTab. 5: Beispiele für die Konsonantenverdoppelung nach kurzen ungespannten Vokalen in der ersten Silbe

Trochäusσ Silbe 1 (betonte Hauptsilbe)σ Silbe 2 (unbetonte Reduktionssilbe)OnsetNukleusCodaOnsetNukleusCodaLöffelrennenSuppewessenWeniger regelmäßig ist die Dehnungsmarkierung durch die Verdoppelung des Vokals der ersten Silbe (

silbentrennendes h

Vom Dehnungs-h klar zu unterscheiden und wiederum sehr regelmäßig auftretend ist das „silbentrennende

Das Prinzip der Morphemkonstanz

Das Prinzip der Morphemkonstanz (morphematisches Prinzip) verlangt, dass die Schreibweise des Wortstamms als kleinste bedeutungstragende Einheit auch in der Schreibung von gebeugten und abgeleiteten Formen wieder erkannt werden soll. So werden die Adjektive

Überlagerung der Prinzipien

Das silbische Prinzip und das Prinzip der Morphemkonstanz überlagern sich in der deutschen Orthographie, was die Rechtschreibung auf den ersten Blick unüberschaubar und regellos wirken lässt. Bspw. lässt sich die Verdoppelung des ambisilbischen Konsonanten in