- -

- 100%

- +

Das semantische Prinzip

Abschließend sei noch auf das semantische Prinzip verwiesen. Dieses Prinzip verfolgt das Ziel, dass homophone Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung orthographisch auch unterschiedlich realisiert werden (z. B. Lied vs. Lid, Wahl vs. Wal).

Literaturempfehlungen zum deutschen Schriftsystem

Eisenberg, P. (2009): Phonem und Graphem. In: Dudenredaktion (Hrsg.): Duden Band 4. Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Dudenverlag, Mannheim, 19–94

Bredel, U. (2009): Orthographie als System – Orthographieerwerb als Systemerwerb.

Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 39 (153), 135–154

Zusammenfassung

Das für das Schriftsystem des Deutschen grundlegende phonologische Prinzip wird vom silbischen und vom morphematischen Prinzip flankiert bzw. ergänzt. So wie viele andere Schriftsysteme ist also auch das Deutsche ein Mischsystem, das zwar auf dem phonographischen Prinzip basiert, in dem aber auch auf Silben und Wörter bzw. Morpheme Bezug genommen wird (Öhlschläger 2011).

Dass sich die unterrichtliche Förderung orthographischer Fähigkeiten dieses sprachwissenschaftliche Wissen zunutze machen kann, wird in Kapitel 8.6 deutlich werden. Zum anderen wurden in den 2000er und 2010er Jahren einige Konzeptionen für den schriftsprachlichen Anfangsunterricht entwickelt, die auf einer sprachwissenschaftlichen Analyse des orthographischen Systems aufbauen, aber in der schulischen Praxis noch kaum Eingang gefunden haben (Bredel 2009; Braun 2011; Moths 2011).

2 Der ungestörte Schriftspracherwerb

Lernziele

unterschiedliche Perspektiven

Schriftsprachliche Kompetenzen und deren Erwerb lassen sich aus zwei Perspektiven betrachten. Entwicklungsmodelle zum Lesen- und Schreibenlernen (Kap. 2.4) gliedern den Schriftspracherwerb in unterschiedliche Phasen und beschreiben dominante Strategien innerhalb dieser Abschnitte, während Prozessmodelle (Kap. 2.1 und 2.2), insbesondere Modelle zur Worterkennung, Hinweise auf die dabei ablaufenden grundlegenden kognitiven Prozesse und deren Einflussfaktoren liefern (Reber 2009).

2.1 Dual-Route Modelle

Um gedruckte Wörter lesen und verstehen zu können, müssen die visuellen Symbole der Schrift in Sprache umgewandelt werden. Das Dual-Route Modell (Zwei-Wege-Modell; Coltheart 1978, 2005) versucht für die rezeptive Modalität des Lesens zu erklären, welche kognitiven Prozesse bei diesem Umwandlungsprozess auf Wortebene eine Rolle spielen und welche Strategien dabei zum Einsatz kommen. Die tatsächlich ablaufenden Verarbeitungsprozesse bleiben dem Beobachter verborgen. Analysierbar sind aber das Lesen und Schreiben zu unterschiedlichen Entwicklungszeitpunkten sowie die Symptomatik entwicklungsbedingter und erworbener Schriftspracherwerbsstörungen, woraus mögliche Strategien abgeleitet werden können.

unterschiedliche Verarbeitungswege

Ausgangspunkt des Dual-Route Modells ist die Tatsache, dass es zum einen Wörter gibt, die auf der Grundlage der gelernten Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln (GPK-R) erlesen und verstanden werden können, während die lautsprachliche Realisierung von Wörtern, deren Schreibweise von den typischen GPK-R abweichen, als wortspezifisches Wissen im orthographischen Lexikon abgespeichert werden muss. Zum anderen sollten Wörter, die im Langzeitgedächtnis repräsentiert sind, unabhängig davon ob es sich um regelmäßige Wörter oder Ausnahmewörter handelt, auf anderem Weg verarbeitet werden als Wörter, die dem Leser in der schriftsprachlichen Modalität unbekannt sind.

Konkret unterscheidet das Dual-Route Modell einen direkten Weg vom gedruckten Wort zur semantisch-konzeptionellen Ebene des mentalen Lexikons, also zur Wortbedeutung und einen indirekten Weg über die Anwendung der GPK-R zur Aussprache des Wortes, die dann wiederum einen Zugriff auf die Bedeutung ermöglicht, aber nicht zwingend notwendig macht.

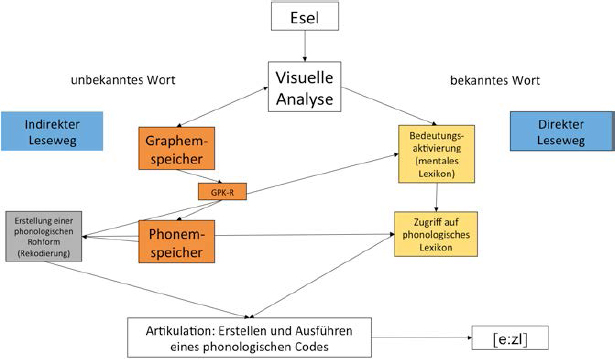

Um die beiden Wege des Dual-Route Modells beschreiben zu können (Abb. 4), wird als Ausgangspunkt die Konfrontation eines Lesers mit einer Buchstabenfolge (Wort oder Pseudowort) angenommen, deren Aussprache und Bedeutung aktiviert werden sollen.

indirekter Leseweg

Der erste Verarbeitungsprozess besteht in der visuellen Analyse des orthographischen Inputs, also der Buchstabenfolge. Kommt der Leser dabei zu dem Ergebnis, dass es sich um eine unvertraute Buchstabenfolge handelt, dass also im orthographischen Lexikon kein entsprechender Eintrag repräsentiert ist, muss das Wort über die indirekte Strategie des phonologischen Rekodierens erlesen werden (linke Seite der Abb. 4).

Umwandlung einzelner Buchstaben in Laute

Dabei wird jeder einzelne Buchstabe des Wortes bewusst verarbeitet und auf der Grundlage der gelernten GPK-R in den entsprechenden Laut umgewandelt. Diese in Laute umkodierten Buchstaben müssen in der phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses (Kap. 5.2.3) zwischengespeichert werden, damit sie koartikulatorisch zu einem Wort synthetisiert werden können. Die Semantik des Wortes wird dabei zunächst nicht berücksichtigt, der Weg zur Aussprache des Wortes führt am semantischen System vorbei.

phonologische Rohform

Das Ergebnis dieses Umwandlungsprozesses stellt eine phonologische Rohform dar, die aufgrund der wechselseitigen koartikulatorischen Beeinflussung der Laute bei der natürlichen Aussprache eines Wortes und der Bedeutung des Silbenkontextes bei der lautlichen Realisierung von Vokalen mit der tatsächlichen Aussprache nicht identisch sein muss, ihr aber aufgrund der hohen Transparenz der deutschen Orthographie üblicherweise recht nahekommt. Dennoch bilden auch deutschsprachige Leseanfänger zunächst oft ein künstlich synthetisiertes Wort, indem sie die im Erstleseunterricht gelernten Lautwerte der einzelnen Buchstaben aneinanderreihen (z. B. [e:n:te.]). Erst über auditive Rückkopplungsprozesse und einen Vergleich mit den im mentalen Lexikon gespeicherten Einträgen (beim Satz- und Textlesen unter Ausnutzung von Kontextinformationen) können dann die tatsächliche Aussprache und die Bedeutung des Wortes aktiviert werden [ɛntǝ]. Voraussetzung dafür ist, dass das Wort zum Wortschatz des Kindes gehört und dass die generierte phonologische Rohform der echten Aussprache nicht zu unähnlich ist.

Abb. 4: Dual-Route Modell

wechselseitige Einflüsse

Dass sich die Worterkennung inklusive der korrekten Betonung und der Zugriff auf die Bedeutung sowie der syntaktische Kontext in manchen Fällen wechselseitig beeinflussen können, zeigen die folgenden Beispiele:

Bei der indirekten Strategie handelt es sich um eine sichere, aber langsame, mühsame und unökonomische Vorgehensweise. Zum einen belastet sie die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, da die bereits verarbeiteten Grapheme für die anschließende Synthese in phonologischer Form im Arbeitsgedächtnis solange präsent gehalten werden müssen, bis die anderen Grapheme parallel verarbeitet wurden. Zum anderen wird ein großer Teil der kognitiven Ressourcen beansprucht, die dann nicht mehr für das Leseverständnis zur Verfügung stehen.

Verarbeitung größerer sublexikalischer Einheiten

Die Anwendung der indirekten Lesestrategie reduziert sich aber nicht auf die Anwendung der GPK-R. Auch das Erlesen von Wörtern durch die simultane Verarbeitung größerer sublexikalischer Einheiten als einzelne Buchstaben (Silben, häufig vorkommende Buchstabenfolgen) kann dieser Strategie zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um einen wichtigen Lernschritt, der zwischen dem buchstabenweisen Erlesen und der direkten automatisierten Worterkennung angesiedelt ist, im klassischen Dual-Route Modell aber nicht explizit berücksichtigt wird.

Die indirekte Strategie des phonologischen Rekodierens ermöglicht es Lesern, die eine relativ transparente Orthographie erlernen, von schriftsprachlich unbekannten, regelmäßigen Wörtern und Pseudowörtern eine phonologische Rohform zu bilden und diese der Artikulation zuzuführen, ohne dass damit ein Verständnis des Gelesenen zwingend verbunden ist.

direkter Leseweg

Ausnahmewörter, also Wörter, die von den üblichen GPK-R abweichen, können nur mittels der direkten lexikalischen Lesestrategie verarbeitet werden. Dabei geht das Dual-Route Modell von einer direkten Assoziation zwischen der Orthographie und den im mentalen Lexikon repräsentierten Bedeutungen aus, also dass die Schreiweise unmittelbar die Bedeutung aktiviert. Aufgrund der assoziativen Verknüpfung zwischen der semantisch-konzeptionellen Ebene und der Wortformebene im mentalen Lexikon kann in der Folge auch auf die Phonologie zugegriffen werden.

Mittels der direkten Lesestrategie können aber auch regelmäßige Wörter erlesen werden. In der Folge des wiederholten phonologischen Rekodierens von Wörtern bilden sich im orthographischen Lexikon sukzessive Repräsentationen aus, sodass dieselbe Verarbeitung wie bei Ausnahmewörtern angenommen wird, nämlich die unmittelbare Aktivierung der Bedeutung.

Über diese Route ist eine schnelle und mühelose Aussprache sowohl bekannter regelmäßiger Wörter als auch von Ausnahmewörtern möglich. Dagegen können Pseudowörter, von denen keine mentalen Repräsentationen im Lexikon angenommen werden, nicht mittels der direkten Strategie erlesen werden.

Da bei der direkten Worterkennung einige wesentliche Charakteristika des Wortes ausreichend sind, um die vollständige Aussprache zu aktivieren, handelt es sich um eine Verarbeitungsstrategie, die das Lesen schneller, flüssiger und müheloser macht, das phonologische Arbeitsgedächtnis nur in geringem Maße beansprucht, sodass die vorhandenen kognitiven Ressourcen für die komplexen Prozesse des Leseverständnisses zur Verfügung stehen (LaBerge / Samuels 1974). Die indirekte Strategie durch die direkte Worterkennung zu ergänzen, stellt deshalb ein wesentliches Ziel des schriftsprachlichen Anfangsunterrichts dar.

Das Dual-Route Modell nimmt also an, dass bei der indirekten Lesestrategie das Schriftbild in eine phonologische Form umgewandelt wird, die genutzt werden kann, um auf die Bedeutung des Wortes zuzugreifen („prälexikalische phonologische Rekodierung“, Klicpera / Gasteiger-Klicpera 1995, 19). Für die direkte Lesestrategie werden dagegen direkte Assoziationen zwischen dem Wortbild und der Bedeutung angenommen. Erst deren Aktivierung ermöglicht in der Folge einen Zugriff auf die Phonologie („postlexikalische phonologische Rekodierung“, Klicpera / Gasteiger-Klicpera 1995, 18).

Kritik am Dual-Route Modell

Kritik am Dual-Route Modell wurde insbesondere hinsichtlich der angenommenen Unabhängigkeit der beiden Lesewege und der nur marginalen Bedeutung der Phonologie bei der Anwendung der direkten Lesestrategie formuliert.

Bspw. kommen Frederiksen / Kroll (1976, 373) aufgrund ihrer Forschungsarbeiten zu dem Ergebnis, „[…] that there is no evidence to support the idea that phonological translation must be performed prior to accessing the internal lexicon.”

Dagegen wurde von Coltheart (1978, 196) betont, dass Leser auch bei der Anwendung der direkten Lesestrategie den graphemischen Input in eine phonologische Form umkodieren:

„One thing is quite clear from the experiments […]. Subjects presented visually with a string of letters […] do derive a phonological recoding of the letter string, even when the task does not require this, and even when this can make the task more difficult.”

Die Annahme einer direkten Verknüpfung zwischen der Orthographie und der Wortbedeutung unter Umgehung der Phonologie resultiert aus den insbesondere im Englischen häufig vorkommenden unregelmäßigen Wörtern, bei denen das phonologische Rekodieren wenig zielführend ist und die deshalb ausschließlich als Ganzes erkannt werden können. Dagegen betonen Ehri (1997) und Seidenberg (2005), dass es auch in der englischen Orthographie kaum Wörter gibt, die vollständig von den üblichen GPK-R abweichen. Auch Ausnahmewörter hätten üblicherweise große Überschneidungen mit regelmäßigen Wörtern und nur einzelne Buchstaben eines Wortes weichen von den üblichen GPK ab, weshalb eine völlige Unabhängigkeit der Verarbeitung regelmäßiger Wörter und Ausnahmewörter wenig wahrscheinlich sei. Dass die Umwandlung einer Buchstabenfolge in einen phonologischen Code zwar beim Erlernen und der Anwendung der indirekten Lesestrategie eine zentrale, bei der Ausbildung der direkten Worterkennung aber keine Rolle mehr spiele, sei zudem deshalb nicht plausibel, weil die meisten Kinder, die Schwierigkeiten beim Erlernen des phonologischen Rekodierens haben, üblicherweise auch beim Erwerb des direkten Lesewegs beeinträchtigt sind.

visuell phonologische Assoziationen

Ehri (1992) zufolge sei es deshalb naheliegender, bei der sukzessiven Ausbildung der direkten Lesestrategie systematische Assoziationen zwischen visuellen und phonologischen Informationen und keine arbiträren Verbindungen zwischen dem Wortbild und der Bedeutung anzunehmen. Zum einen seien visuell-semantische Verknüpfungen aufgrund der fehlenden Systematik unökonomisch und eine enorme Belastung des Gedächtnisse. Zum anderen seien Wortbilder visuell auch nicht eindeutig genug voneinander zu diskriminieren, um die üblicherweise sehr hohe Lesegenauigkeit zu erklären. Der entscheidende Schritt zur automatisierten Worterkennung sei vielmehr den kontinuierlich verbesserten Fähigkeiten im Bereich des phonologischen Rekodierens geschuldet, die es dem Kind ermöglichen, sukzessive größer werdende schriftsprachliche Einheiten simultan zu verarbeiten und mit der entsprechenden Phonologie zu verknüpfen. Während zu Beginn des Leselernprozesses die Ausbildung von Assoziationen zwischen einzelnen Buchstaben und den entsprechenden Lauten im Mittelpunkt stehe, würden im Laufe der Entwicklung Silben, Morpheme, häufig vorkommende Buchstabengruppen und schließlich ganze Wörter ganzheitlich erfasst und mit der entsprechenden Phonologie verknüpft. Demnach lässt sich die direkte genauso wie die indirekte Lesestrategie durch systematische visuell-phonologische Assoziationen charakterisieren. Bei beiden Strategien handelt es sich demnach um denselben Zugangsweg zur Bedeutung über die Phonologie eines Wortes mit dem Unterschied, dass die Größe der verarbeiteten Einheiten zunimmt.

Diese Annahme wurde insbesondere von Seidenberg / McClelland (1989) im Rahmen des konnektionistischen Modells (Kap. 2.2) ausgearbeitet.

Schreiben

Analog zum Dual-Route Modell der Worterkennung nehmen Ellis / Young (1991), Cholewa et al. (2008) und Heber (2010) auch für das Schreiben einzelner Wörter eine segmentale und eine direkte lexikalische Verarbeitungsroute an.

Vereinfacht dargestellt (für eine detaillierte Darstellung des Modells von Ellis / Young sowie einer Weiterentwicklung des Modells vgl. Heber 2010) nimmt die Produktion eines diktierten Wortes seinen Ausgangspunkt im auditiven Analysesystem. Bei diesem Verarbeitungsschritt wird die phonologische Struktur des Wortes identifiziert, die dann in der phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses aufrechterhalten werden muss.

Die weitere Verarbeitung erfolgt nun entweder über die segmentale oder die lexikalisch-semantische Route. Obwohl sowohl das Schreiben orthographisch vertrauter Wörter als auch solcher, zu denen kein wortspezifisches Wissen im Langzeitgedächtnis vorhanden ist, beide Wege aktivieren, stellt die segmentale Verarbeitungsroute bei bekannten Wörtern eher einen Kontrollmechanismus dar und tritt erst beim Schreiben von schriftsprachlich unbekannten Wörtern in den Vordergrund.

segmentale Schreibstrategie

Die segmentale Route führt vorbei am semantischen System; das zwischengespeicherte Wort wird nach der auditiven Analyse in einzelne Phoneme, Silben oder Silbenbestandteile segmentiert, die so entstandene „Phonemkette“ (Heber 2010, 47) liefert den Input für den nächsten Verarbeitungsschritt, bei dem den identifizierten Phonemen bzw. Phonemgruppen die entsprechenden Grapheme bzw. Graphemgruppen zugeordnet werden (phonemisch-graphemische Konversion).

Nachdem schließlich für jedes aktivierte Graphem eine passende allographische Variante (Druckschrift, Schreibschrift, Groß- oder Kleinbuchstaben) ausgewählt wurde, werden diese schreibmotorisch umgesetzt.

Werden Wörter ausschließlich über die segmentale Route verarbeitet, führt dies nur bei lautgetreuen Wörtern und Pseudowörtern zu einem richtigen Ergebnis; Wörter, deren Schreibweise sich nicht ausschließlich am phonologischen Prinzip orientieren, werden mithilfe dieser Strategie zwar lautgetreu, aber orthographisch inkorrekt wiedergegeben.

lexikalische Schreibstrategie

Das Schreiben eines Wortes mittels direkter lexikalischer Strategie wird möglich, wenn das auditive Analysesystem zu dem Ergebnis kommt, dass das in der phonologischen Schleife gespeicherte Wort im orthographischen Inputlexikon vollständig repräsentiert ist. In einem nächsten Schritt können die korrespondierenden Formen in einem graphematischen Output-Lexikon aktiviert werden, sodass das Wort als Ganzes, ohne eine bewusste Segmentation in Einzellaute oder Silben, schreibmotorisch realisiert werden kann.

Wörter, deren Schreibweise stark von den üblichen Phonem-Graphem-Korrespondenzen (z. B.

2.2 Das konnektionistische Modell der Worterkennung

Die skizzierte Kritik am Dual-Route Modell, insbesondere die Annahme zweier weitgehend unabhängiger Verarbeitungswege für regelmäßige und Pseudowörter auf der einen und Ausnahmewörter auf der anderen Seite, führte zu Überlegungen, ob und wenn ja wie sich die Worterkennung auch durch ein einziges Verarbeitungssystem erklären lässt (Seidenberg 2005).

Annahme eines Verarbeitungssystems

Daraus resultierten unterschiedliche Modelle, wobei das konnektionistische oder Netzwerkmodell (Seidenberg / McClelland 1989; Seidenberg 2005, 2007) das bekannteste sein dürfte.

Dieses Modell nimmt weder für das Erlernen des phonologischen Rekodierens die Notwendigkeit eindeutiger GPK-R an noch sei eine lexikalische Strategie mit einer unmittelbaren Beteiligung der semantisch-konzeptionellen Ebene des mentalen Lexikons bei der Rekodierung von Schrift in Sprache von zentraler Bedeutung. Es geht vielmehr davon aus, dass ein einziges Verarbeitungssystem ausreichend ist, um die Entwicklung der Worterkennung und die Verarbeitung unterschiedlich transparenter Wörter zu erklären.

Der zentrale Unterschied zwischen den beiden Modellen ist darin zu sehen, dass das Dual-Route Modell insbesondere für Wörter, deren Aussprache von den gelernten GPK-R abweicht, eine direkte Verbindung zwischen der Orthographie und der Bedeutung des Wortes annimmt, während konnektionistische Modelle für die Verarbeitung bedeutungstragender Einheiten (Morpheme, Wörter) denselben Mechanismus annehmen wie für sublexikalische sinnfreie Graphemfolgen. Die Aussprache von Wörtern wird demzufolge nicht erst als Resultat der Aktivierung der semantisch-konzeptionellen Ebene des mentalen Lexikon generiert, vielmehr werden im Laufe der Leseentwicklung direkte Verknüpfungen zwischen der Orthographie und der Phonologie ausgebildet. Lediglich für die korrekte Aussprache von homographen Wörtern mit unterschiedlicher Phonologie wird eine stärkere Beteiligung der semantisch-konzeptionellen Ebene des mentalen Lexikons angenommen (vgl. Beispiele von Brügelmann 1992 und Costard 2011 in Kap. 2.1).

Annahme einer Quasiregularität

Während das Dual-Route Modell von den zahlreichen Ausnahmewörtern der englischen Orthographie ausgeht, die mithilfe der indirekten Lesestrategie nicht verarbeitet werden können, weshalb eine zweite visuell-lexikalische Strategie angenommen wird, geht das konnektionistische Netzwerkmodell von einer Quasiregularität (Seidenberg / McClelland 1989; Seidenberg 2005, 2007) der englischen Orthographie aus, die aus einem Korpus an Regeln besteht, aber zahlreiche Unregelmäßigkeiten und Ausnahmen zulässt. Auch in der opaken (i. e.: Orthographien mit uneindeutigen GPK) englischen Schriftsprache sind die Verbindungen zwischen der Orthographie und der Phonologie nicht völlig arbiträr („HAVE is not pronounced ‚glorp’.” Seidenberg 2007, 12), vielmehr kann auch die Aussprache der Ausnahmewörter großteils durch visuell-phonologische Korrespondenzen erklärt werden, die im Englischen aber eher auf der Ebene des Silbenreims als auf Buchstaben-Lautebene zu suchen sind. Während der Buchstabe im Englischen lautsprachlich unterschiedlich realisiert wird (Can, Heat, Plate), wird die Buchstabenkombination

Bei den Assoziationen zwischen einer orthographischen Einheit und der entsprechenden Phonologie handele es sich demzufolge nicht um eine statische Regelhaftigkeit, sondern um Verknüpfungen, die in einer korrelativen Beziehung zueinander stehen. Manche Verknüpfungen sind wahrscheinlicher als andere. In der deutschen Orthographie wird das Graphem

interaktive Netzwerke

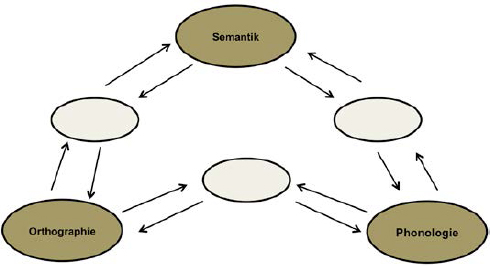

Das Modell postuliert, dass das Wissen über Schriftsprache in Form eines interaktiven Netzwerks gespeichert ist, in dessen untereinander verknüpften Einheiten verschiedene Informationen zur Orthographie, Phonologie und Bedeutung repräsentiert sind, die sich wechselseitig Rückmeldungen geben können (Abb. 5).

Der zentrale Lernschritt im Laufe des Schriftspracherwerbs besteht nun darin, Assoziationen zwischen dem orthographischen und dem phonologischen System auszubilden, wobei das Netzwerk insbesondere in der Lage ist, die gebildeten Verknüpfungen unterschiedlich stark zu gewichten, also manche Verbindungen als wahrscheinlicher anzunehmen als andere.

Abb. 5: Das konnektionistische Netzwerkmodell (Seidenberg 2005, 239)

Entwicklung der Worterkennung

Die Entwicklung und sukzessive Automatisierung der Worterkennung erklärt das Netzwerkmodell folgendermaßen: Die Begegnung mit unterschiedlichem Wortmaterial während des Leselernprozesses führt dazu, dass das orthographische System sukzessive mit visuellen Einträgen gefüllt wird. Da die orthographischen Einheiten üblicherweise gemeinsam mit der entsprechenden Aussprache präsentiert, wahrgenommen und verarbeitet werden, werden die in diesem System gespeicherten Repräsentationen mit entsprechenden Einheiten im phonologischen System ein erstes Mal assoziativ verknüpft (z. B.