- -

- 100%

- +

Negative Auswirkungen der Lese-Rechtschreibstörung

„Die Lese-Rechtschreibstörung kann sich negativ auf das Leseverständnis, die kognitive, die sprachliche sowie die sozio-emotionale Entwicklung auswirken.“

Auswirkungen auf die sprachliche Entwicklung

Der Spracherwerb ist mit Schuleintritt keineswegs abgeschlossen. Was den Wortschatz angeht, gelingt es Kindern zwischen dem sechsten und dem 15. Lebensjahr ca. 3.000 Wörter pro Jahr in ihr mentales Lexikon einzuspeichern. Es ist zu vermuten, dass ein nicht unmaßgeblicher Anteil dieses rasanten Wortschatzwachstums dem Lesen von Sachtexten und Kinderbüchern geschuldet ist. Aufgrund der semantisch und grammatisch komplexeren Gestaltung von Texten im Vergleich zur lautsprachlichen Kommunikation ist ebenso anzunehmen, dass die zunehmende Verwendung komplexer Strukturen wie Appositionen, Infinitivkonstruktionen, Gerundiv, adverbialer Konjunkte bei Kindern und Jugendlichen zu einem großen Teil aus der Auseinandersetzung mit Schriftsprache resultiert. Leseschwache Kinder, die aufgrund ihrer Schwierigkeiten mit der Lesetechnik weniger Leseerfahrungen machen, können das Lesen weder als Quelle elaborierter Spracherfahrung noch zur Bereicherung von Wort- und Weltwissen nutzen (Dannenbauer 2002).

Auswirkungen auf die soziale und personale Entwicklung

Schwierigkeiten im Bereich der schriftsprachlichen Kommunikation kombiniert mit einer eingeschränkten Weiterentwicklung sprachlicher Fähigkeiten im Bereich Wortschatz und komplexer Syntax dürften sich in vielen Fällen wiederum auf die personale und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auswirken. Das Beherrschen komplexer syntaktischer Strukturen ermöglicht es, die eigenen Gedanken sprachlich zu ordnen und die eigenen Emotionen, Phantasien und Ideen sprachlich exakt wiederzugeben sowie die sprachlichen Mittel einzusetzen, die einer spezifischen Situation angemessen sind. Stehen diese nicht zur Verfügung, könnte dies die Akzeptanz in der Peer-Group reduzieren, vor allem wenn man bedenkt, dass „es zu einem Kennzeichen des Jugendalters [gehört], dass sich Freundschaften bilden, indem man ‚einfach nur redetʻ“ (Dannenbauer 2002, 11). Da im digitalen Zeitalter ein nicht unerheblicher Anteil der Kommunikation zwischen Jugendlichen in sozialen Netzwerken stattfindet, sollte auch die Gefahr sozialer Ausgrenzung aufgrund beeinträchtigter Lese- und Schreibkompetenzen nicht unterschätzt werden.

Gefährdung der kognitiven Entwicklung

Negative Auswirkungen – insbesondere eines beeinträchtigten Leseverständnisses – sind auch im Bereich der schulischen bzw. allgemein kognitiven Entwicklung anzunehmen. Schulisches Lernen ist zu einem großen Teil laut- und schriftsprachlich vermitteltes Lernen. Spätestens ab der dritten Klasse wird erwartet, dass Kinder in der Lage sind, selbstständig Informationen aus Sachtexten, Sachbüchern und dem Internet zu entnehmen. Während in den ersten beiden Schuljahren das Erlernen des Lesens im Mittelpunkt steht, wird dies durch „Lesen um zu lernen“ abgelöst. Da Kinder mit beeinträchtigtem Sprach- und Leseverständnis mündliche Erklärungen der Lehrkraft und Lesetexte nur bedingt verarbeiten können, laufen sie Gefahr, sich die schulischen Lerninhalte trotz prinzipiell vorhandener kognitiver Kompetenzen nur eingeschränkt aneignen zu können. Je komplexer die zu verarbeitenden Texte und mündlichen Erklärungen im Laufe der Schuljahre werden, desto größer ist die Gefahr, dass diese Kinder den Anschluss an ihre Klassenkameraden verlieren und sich aus einem eigentlich spezifisch (schrift-)sprachgestörten Kind ein allgemein lernschwaches Kind entwickelt.

Zusammenfassung

Die Lese-Rechtschreibstörung ist eine Lernproblematik, die sich durch eine beeinträchtigte Worterkennung, Lesegeschwindigkeit und Rechtschreibung charakterisieren lässt. Diese spezifische schriftsprachliche Problematik kombiniert mit sprachlichen Beeinträchtigungen auf semantisch-lexikalischer und grammatischer Ebene führt dazu, dass betroffene Schülerinnen und Schüler auch Schwierigkeiten mit dem Leseverständnis entwickeln. Aufgrund der Bedeutung schriftsprachlicher Kommunikation in Schule, Freizeit und Berufsleben kann es zu negativen Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung kommen.

4 Ursachen der Lese-Rechtschreibstörung

Von Sven Lindberg

Lernziele

keine spezifischen Gene und Hirnregionen

In Bezug auf die Geschichte der Menschheit ist die Verwendung von Schriftsprache noch ein recht junges Phänomen und hat ihre Ursprünge ca. 3400 Jahre v. Ch. (Lawler 2001; Kap. 1.1). Lange Zeit war das Lesen und Schreiben nur einem geringen Teil der Weltbevölkerung vorbehalten, und auch im Jahr 2010 waren nach Schätzungen der UNESCO (2010) etwa 16 % der Menschen weltweit mit diesen Kulturtechniken noch nicht vertraut. Für das Lesen und Schreiben kann es demnach keine spezifischen Gene oder Hirnregionen geben. Vielmehr geht man davon aus, dass im Laufe der Entwicklung vorhandene Strukturen für die Umsetzung des Lese- und Schreibvorgangs genutzt wurden. Am Lese- und Schreibvorgang sind viele basale kognitive Fertigkeiten beteiligt, wobei die auditive und visuelle Wahrnehmung sowie Lern- und Gedächtnisprozesse eine zentrale Rolle spielen (Dehaene / Cohen 2007). Die Forschung ist sich weitgehend einig, dass Störungen im Bereich der kognitiven Informationsverarbeitung mit neurobiologischen Ursachen zu einer Beeinträchtigung des Schriftspracherwerbs führen. In diesem Kapitel werden die zentralen genetischen und neurobiologischen Grundlagen der Lese-Rechtschreibstörung beschrieben und verschiedene Theorien zu kognitiven Ursachen diskutiert.

4.1 Zur Genetik der Lese-Rechtschreibstörung

familiäres Risiko

Schon früh konnten Studien zeigen, dass für die Entwicklung einer Lese-Rechtschreibstörung ein familiäres Risiko vorliegt (Pennington / Smith 1988). Es ist davon auszugehen, dass eine genetische Beeinflussung auf sprachbasierten kognitiven Grundlagen besteht, die im Laufe der Evolution entstanden ist. Durch den Zusammenhang zwischen Sprache und den Kulturtechniken Lesen und Schreiben wirken sich genetisch bedingte Unterschiede bzw. Auffälligkeiten auf die Entwicklung der Schriftsprache aus und können mitverantwortlich für die Entstehung einer Lese-Rechtschreibstörung sein (Pennington / Olsen 2007). Mittels großangelegter Entwicklungsstudien konnte gezeigt werden, dass Kinder mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreibstörung häufig aus Familien stammten, in denen bei den Eltern und Geschwistern ebenfalls Lese-Rechtschreibprobleme festgestellt wurden, während in Familien normallesender Kinder solche Probleme deutlich seltener auftraten (Pennington / Olsen 2007). Diese Beobachtungen lassen einen genetischen Zusammenhang vermuten, allerdings könnten die Unterschiede ebenso durch spezifische Umweltfaktoren vermittelt sein.

Zwillingsstudien

Um zwischen genetischen und umweltbezogenen Einflüssen trennen zu können, werden in der Forschung daher Zwillingsstudien mit eineiigen und zweieiigen Zwillingen durchgeführt. Durch solche Untersuchungen kann sichergestellt werden, dass die teilnehmenden Zwillingspaare den gleichen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, wobei nur die eineiigen Zwillinge zu 100 % gemeinsame Gene besitzen, während zweieiige Zwillinge wie andere Geschwisterkinder nur 50 % gemeinsame Gene besitzen. Tatsächlich konnten in solchen Zwillingstudien eindeutige Belege für einen genetischen Einfluss aufgedeckt werden. So sind bei eineiigen Zwillingen fast zu 70 % beide Zwillinge von einer Lese-Rechtschreibstörung betroffen, bei zweieiigen Zwillingen hingegen nur ca. 40 % (DeFries / Alarcon 1996).

genetische Einflüsse auf kognitive Grundlagen

Darüber hinaus zeigen sich spezifische Einflüsse auf kognitive Grundlagen des Lesens. Demnach sind ein Großteil der Unterschiede im orthographischen Wissen, der phonologischen Bewusstheit, im phonologischen Rekodieren und des Wortlesens genetisch determiniert (Gayan / Olsen 2001; Schulte-Körne et al. 2006). Zudem sind starke Einflüsse der Genetik auf den Abruf phonologischer Repräsentationen aus dem Langzeitgedächtnis, auf das phonologische Arbeitsgedächtnis und auf die Rechtschreibleistung nachweisbar (Samuelsson et al. 2007).

Es ist davon auszugehen, dass nicht ein einzelnes Gen für die Entstehung einer Lese-Rechtschreibstörung verantwortlich ist (Pennington / Olsen 2007). In der Forschung konnten verschiedene Gene identifiziert werden, die im Zusammenhang mit einem beeinträchtigten Schriftspracherwerb stehen (Schulte-Körne et al. 2006). Insgesamt scheint es jedoch so zu sein, dass es keine störungsspezifischen Genkonstellationen gibt, sondern Gene, die an einer Lese-Rechtschreibstörung beteiligt sind und ebenso in der unbeeinträchtigten Entwicklung des Lesens und Schreibens wirksam werden (Pennington / Olsen 2007). Die jeweilige Ausprägung dieser Genkonstellation stößt demnach die individuelle Hirnentwicklung an und lässt so im Verhalten Unterschiede in der Lese-Rechtschreibleistung entstehen.

4.2 Neurobiologische Grundlagen der Lese-Rechtschreibstörung

Die Lese-Rechtschreibstörung wird durch neurobiologisch verursachte Defizite in spezifischen kognitiven Bereichen hervorgerufen. In der Wissenschaft wurden verschiedene Theorien postuliert, die diese Defizite und ihre Auswirkungen auf die Lese-Rechtschreibentwicklung beschreiben.

4.2.1 Theorien zur Ursache der Lese-Rechtschreibstörung

phonologische Theorie

Es besteht weltweit mittlerweile große Einigkeit, dass Defizite in der Verarbeitung phonologischer Informationen zu einer Beeinträchtigung des Lese-Rechtschreiberwerbs führen können. Die phonologische Verarbeitung beinhaltet dabei das Erkennen, Bereithalten, Manipulieren, Speichern und Abrufen von sprachlichen Einheiten auf sublexikalischer und lexikalischer Ebene (Kap. 5). Solche Prozesse spielen bei der Aneignung des Lesens und Schreibens eine zentrale Rolle. Buchstaben, als graphisch dargestellte Symbole (Grapheme), müssen mit Lauten in Verbindung gebracht werden, die bereits fester Bestandteil der gesprochenen Sprache sind (Phoneme). Bei der Zuordnung dieser orthographischen Repräsentationen zu phonologischen Repräsentationen spricht man von der sogenannten Graphem-Phonem-Korrespondenz. Defizite in der phonologischen Verarbeitung können diese Zusammenführung zwischen Graphemen und Phonemen deutlich erschweren. Sind Laute beispielsweise nicht ausreichend klar repräsentiert, ist deren Abruf erschwert und eine eindeutige Zuordnung zu einem Symbol kann nicht im Langzeitgedächtnis gespeichert werden (Bradley / Bryant 1978; Snowling 1981). Die Fähigkeit phonologische Informationen zu verarbeiten, kann als eine zentrale Vorläuferfähigkeit des Lesens und Schreibens angesehen werden.

Rapid Auditory Processing Deficit Theorie

Einige Forscher gehen davon aus, dass die Schwierigkeiten in der phonologischen Verarbeitung, die bei Kindern mit Lese-Rechtschreibstörungen beobachtet werden können, durch eine grundlegende Beeinträchtigung basaler auditiver Verarbeitungsprozesse verursacht werden. Demnach gelingt es solchen Kindern nicht, kurze, schnell aufeinander folgende auditive Reize ausreichend zu differenzieren (Tallal 1980; Tallal et al. 1993). In Untersuchungen konnte wiederholt gezeigt werden, dass Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung im Vergleich zu normallesenden Kindern massive Probleme hatten, ähnlich klingende Reize voneinander zu unterschieden (z. B. „ba“ und „pa“) bzw. größere Lücken zwischen zwei Tönen benötigten, um wahrzunehmen, dass tatsächlich zwei unterschiedliche Töne dargeboten wurden (Farmer / Klein 1995; McArthur / Bishop 2001). Anhänger der Rapid Auditory Processing Deficit Theory schließen aus solchen Befunden, dass es Kindern mit einer Lese-Rechtschreibstörung aufgrund ihres auditiven Defizits nicht gelingen kann, eine klare Phonemrepräsentation aufzubauen, wodurch weitreichende Beeinträchtigungen in der phonologischen Verarbeitung resultieren. Diese Defizite können allerdings nicht bei allen Kindern mit einer Lese-Rechtschreibstörung beobachtet werden, und es ist bisher ungeklärt, inwieweit ein solches Verarbeitungsdefizit auf auditive Reize beschränkt ist (Baldeweg et al. 1999; Kujala et al. 2000; Schulte-Körne et al. 2001).

visuelle Theorie

Neben phonologischen und allgemein auditiven Verarbeitungsdefiziten werden bei Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung häufig auch Probleme in der visuellen Wahrnehmung beobachtet. So werden Buchstaben beispielsweise als verschwommen wahrgenommen oder miteinander verwechselt (z. B. „q“ und „p“ oder „d“ und „p“; vgl. Terepocki et al. 2002). Von einigen Forschern werden daher Probleme im Lesen und Schreiben auf basale visuelle Defizite zurückgeführt, da das Erkennen von Worten und Buchstaben im Vergleich zu normallesenden Personen deutlich beeinträchtigt sei (Livingstone et al. 1991; Stein / Walsh 1997). Verfechter der visuellen Theorie vermuten eine Fehlfunktion des magnozellulären Pfads des visuellen Systems, das unter anderem für Bewegungs-, Orts- und Geschwindigkeitswahrnehmung verantwortlich ist, woraus Probleme in der binokularen Kontrolle und der visuell-räumlichen Aufmerksamkeit entstehen würden (Hari / Renvall 2001; Stein / Walsh 1997). Empirische Unterstützung findet diese Annahme durch psychophysische Studien, die eine geringere Sensitivität für visuelle Muster niedriger räumlicher und hoher zeitlicher Frequenz (Variation der Helligkeitswerte und Veränderungen der Reizkonstellationen im Zeitverlauf) bei Menschen mit Lese-Rechtschreibstörung aufdecken konnten (Cornelissen et al. 1993; Lovegrove et al. 1980).

Aufmerksamkeitsdefizithypothese

Neben visuellen Wahrnehmungs- bzw. Verarbeitungsschwierigkeiten wird von einigen Forschern auch ein visuelles Aufmerksamkeitsdefizit als zentrale Ursache der Lese-Rechtschreibstörung diskutiert (Facoetti et al. 2003). Bei diesen Überlegungen steht die Beobachtung im Mittelpunkt, dass Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung bei seriellen Suchaufgaben, die Aufmerksamkeit erfordern, beeinträchtigt sind, nicht aber bei automatisch ablaufenden parallelen Suchaufgaben (Marendaz et al. 1996). Studien zur visuellen Aufmerksamkeit konnten zudem zeigen, dass Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung eine asymmetrische Verteilung der Aufmerksamkeit im visuellen Feld aufwiesen, da sie im linken Gesichtsfeld dargebotene Zielreize schlechter erkennen konnten als Reize, die im rechten Gesichtsfeld präsentierte wurden. Dieses Phänomen wurde von den beteiligten Forschern als sogenannter linksseitiger Mini-Neglect bezeichnet (Facoetti et al. 2001). Aufmerksamkeitsdefizite dieser Art könnten die Enkodierung von Buchstabenabfolgen beim Lesen stören, wodurch visuell ähnliche Buchstaben und Wörter verwechselt werden können. Interessanterweise konnte empirisch gezeigt werden, dass phonologische Verarbeitungsdefizite und visuelle Aufmerksamkeitsstörungen bei Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung statistisch nicht bedeutsam zusammenhängen, beide jedoch unabhängig zur Vorhersage der Leseleistung beitragen (Valdois et al. 2003). Ein Aufmerksamkeitsdefizit scheint also zumindest bei einer Teilgruppe verantwortlich für die Ausbildung einer Lese-Rechtschreibstörung zu sein.

zerebelläre Defizithypothese

Möglicherweise steht eine gestörte Lese-Rechtschreibentwicklung auch im Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung des Kleinhirns (Cerebellum), wodurch unterschiedliche kognitive Defizite entstehen könnten (Nicolson et al. 2001). Das Cerebellum ist verantwortlich für die Steuerung motorischer Prozesse und damit auch an artikulatorischen und somit sprachlichen Fähigkeiten beteiligt. Eine gestörte Artikulation würde den Aufbau korrekter phonologischer Repräsentationen beeinträchtigen und dadurch langfristig Probleme in der Verarbeitung von Schriftsprache verursachen. Darüber hinaus ist das Cerebellum bei der Automatisierung von Prozessen, beziehungsweise Aufgaben mit sich wiederholenden Mustern, beteiligt (z. B. Bewegungen im Sport), was sich ebenfalls auf das Erlernen von Graphem-Phonem-Zuordnungen auswirken könnte. Empirische Befunde über schlechtere Leistungen von Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung bei unterschiedlichen motorischen Aufgaben (Fawcett et al. 1996) und in Schätzaufgaben mit zeitlichen Intervallen (Nicolson et al. 1995) unterstützen diese Annahme.

Die zerebelläre Defizithypothese ist zum Teil massiver Kritik ausgesetzt, und sowohl ihre empirische Basis (Raberger / Wimmer 2003) als auch das postulierte Automatisierungsdefizit wurden wiederholt angezweifelt. Zudem scheinen zerebelläre Beeinträchtigungen nur bei einer Teilgruppe von Personen zu einer Lese-Rechtschreibstörung zu führen.

magnozelluläre Theorie

Die Begründer der magnozellulären Theorie versuchen, die verschiedenen Defizite, die bei Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung beobachtet wurden, in einem übergreifenden Erklärungsansatz zusammenzuführen (Stein / Walsh 1997). Dabei gehen sie davon aus, dass die Fehlfunktionen im magnozellulären System nicht nur das visuelle System, sondern alle Modalitäten (visuelle, auditive und taktile) betreffen. Funktionsdefizite des Cerebellums sind demnach fehlerhaften Informationen aus verschiedenen magnozellulären Systemen geschuldet (Stein et al. 2001). Die Annahmen werden mit Ergebnissen untermauert, die belegen konnten, dass Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung auch Schwierigkeiten in taktilen Aufgaben zeigen (Grant et al. 1999; Stoodley et al. 2000) und dass bei einer Teilgruppe visuelle und auditive Probleme gleichzeitig beobachtet werden konnten (Cestnick 2001; Van Ingelghem et al. 2001; Witton et al. 1998).

kritische Betrachtung der Theorien

In der internationalen Forschung hat sich die phonologische Theorie als der am besten erforschte und anerkannteste Erklärungsansatz für die Entstehung einer Lese-Rechtschreibstörung etabliert. Mittlerweile wird vermehrt darüber diskutiert, inwieweit bei Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung tatsächlich ein Defizit in der Repräsentation phonlogischer Informationen vorliegt. Möglicherweise sind die Repräsentationen an sich nicht beeinträchtigt, sondern der Zugriff auf diese Informationen im mentalen Lexikon ist gestört (Ramus / Szenkovits 2008). Daher gilt es zu klären, inwieweit es sich bei einer defizitären phonologischen Verarbeitung um ein Speicherproblem (Informationen werden fehlerhaft eingespeichert) oder ein Abrufproblem (Informationen werden fehlerhaft bzw. unvollständig abgerufen) handelt. Darüber hinaus bleibt im Rahmen der phonologischen Theorie ungeklärt, warum bei Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung häufig auch sensorische und motorische Defizite beobachtet werden können. Bisher werden nicht sprachliche Faktoren als zusätzliche Marker beschrieben und berücksichtigt, aber nicht als signifikanter Einflussfaktor gewertet (z. B. Snowling 2000). Interessanterweise wird in einigen Studien auch von massiven Lese-Rechtschreibschwierigkeiten berichtet, ohne dass eine Beeinträchtigung der phonologischen Verarbeitung ermittelt werden konnte (Castles / Coltheart 1996; Valdois et al. 2003).

Die zerebelläre Defizithypothese legt ihren Fokus einseitig auf motorische Beeinträchtigungen und hat dadurch keine Erklärungsansätze für potenzielle sensorische Defizite, die bei Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung beobachtet werden können. Kritisiert wird zudem der direkte kausale Bezug zwischen Artikulation und phonologischer Verarbeitung bzw. der allgemeinen Sprachentwicklung. In vielen Studien wurden darüber hinaus nur geringe oder gar keine motorischen Defizite bei Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung gefunden. Daher wird vermutet, dass Probleme dieser Art möglicherweise nur bei Personen mit einer komorbid auftretenden Aufmerksamkeitsstörung ermittelt werden können (Denckla et al. 1985; Wimmer et al. 1999).

Durch ihre übergreifende Ausrichtung bietet die magnozelluläre Theorie einen integrativen Erklärungsansatz der Lese-Rechtschreibstörung, der sowohl kognitive, sensorische als auch motorische Defizite berücksichtigt. Insgesamt werden allerdings umfassende Einschränkungen und Schwächen der Theorie diskutiert (Ramus 2001). Befunde weisen beispielsweise darauf hin, dass nur bei einem Teil der Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung auditive und visuelle Probleme feststellbar sind. Darüber hinaus können visuelle Probleme bei verschiedenen visuellen Anforderungen beobachtet werden und scheinen daher nicht spezifisch für rein magnozelluläre Aufgaben zu sein (Skottun 2000). Insgesamt ist die empirische Befundlage für die Bestätigung eines magnozellulären Verarbeitungsdefizits bei Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung als eher schwach anzusehen. Des Weiteren gibt es Kritik an den Methoden, mit denen die Funktion des magnozellulären Systems untersucht wurden, und mehrere Studien konnten keine Unterschiede in magnozellulären Funktionen zwischen normalen und lese-rechtschreibgestörten Lesern finden (Skottun 2000). In einigen Untersuchungen mit Personen, bei denen Defizite in magnozellulären Funktionen ermittelt werden konnten, traten zudem keine Beeinträchtigungen in der Leseleistung auf (Lehmkuhle et al. 1993).

Zusammenfassung

Die bisherigen Erklärungsmodelle sind anscheinend nur für bestimmte Teilgruppen von Personen zutreffend. Damit kann nicht von einer eindeutigen, immer gleich verlaufenden Entwicklung einer Lese-Rechtschreibstörung ausgegangen werden. Die Lese-Rechtschreibstörung ist demnach vielmehr ein multidimensionales Problem mit diversen verursachenden Faktoren, die in verschiedenen Subtypen der Störung resultieren können. In einer Untersuchung mit lese-rechtschreibgestörten Kindern wurden beispielsweise drei Cluster mit verschiedenen kognitiven Defiziten aufgedeckt, die sich in ein phonologisches Defizit, ein Defizit der visuellen Aufmerksamkeit und in ein kombiniertes Defizit der phonologischen, auditiven und magnozellulären Verarbeitung aufteilten (Heim et al. 2008).

4.2.2 Neurokognitive Korrelate der Lese-Rechtschreibstörung

neuronale Korrelate der Leseentwicklung

Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) als bildgebendes Verfahren ermöglicht es, Aktivierungen in verschiedenen Hirnarealen darzustellen.

Bei der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) handelt es sich um ein bildgebendes Verfahren, mit dem die in einer aktuellen Situation (z. B. Beurteilung des Reims zweier Wörter, Lesen von Einzelwörtern) aktivierten Hirnareale sichtbar gemacht werden können.

Studien mit dieser forschungsgeschichtlich gesehen noch jungen Technologie haben linkshemisphärisch drei neuronale Systeme identifizieren können, die grundlegend an Prozessen des Lesens beteiligt sind (Schlaggar / McCandliss 2007). In Übereinstimmung mit den Dual-Route Modellen des Lesens (Coltheart 1978, 2005; Kap. 2.1) können diese wiederum in ein ventrales (ventral: unten liegend) orthographisches und ein dorsales (dorsal: oben liegend) phonologisches System unterteilt werden, die im Zusammenhang mit der indirekten beziehungsweise direkten lexikalischen Strategie stehen (Kap. 2).

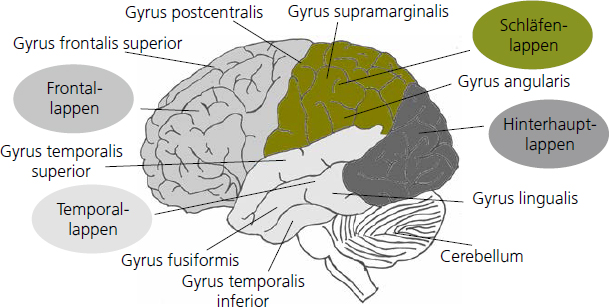

Abb. 8: Die in diesem Buch benannten und für die Verarbeitung von Schriftsprache zentralen Gehirnregionen

orthographisches System

Das orthographische System liegt im hinteren Bereich der linken Hirnhälfte (posterior) in der sogenannten okzipito-temporalen Region an der Schnittstelle zwischen Gehirnwindungen, die als Gyrus lingualis und Gyrus fusiformis bezeichnet werden (Abb. 8).

Wissenschaftler gehen davon aus, dass dieses System mittels der Spezialisierung bestimmter Neuronenverbände auf die Erkennung sublexikalischer orthographischer Einheiten das flüssige und automatische Erfassen von Wörtern ermöglicht (sog. Visual-Word-Form Area Cohen et al. 2000; Dehaene et al. 2002; McCandliss et al. 2003). Darüber hinaus wird berichtet, dass vergleichbare Aktivierungen in dieser Region ebenfalls bei der Verarbeitung visuell dargebotener Objekte auftreten und dass das okzipito-temporale System möglicherweise für die stabile Repräsentation visueller Stimuli (wie Formen und Farben) verantwortlich ist. Durch die aktive Verknüpfung mit anderen Arealen kann dann die Kopplung an nicht visuelle Eigenschaften der Stimuli wie Semantik und Phonologie hergestellt werden (Devlin et al. 2006; Price / Devlin 2003).