Мучительная любовь и отчаянная страсть Сент-Экзюпери

- -

- 100%

- +

© Майорова Е.И., 2024

© ООО «Издательство „Вече“», 2024

Вступление

В следующем году исполняется 125 лет со дня рождения прославленного французского лётчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери, известного у нас в стране главным образом по знаменитой сказке-притче «Маленький принц». Однако на самом деле он вовсе не был автором одного произведения и приобрёл широкую популярность своими повестями и романами из жизни авиаторов.

Его произведения не отличаются лихо закрученным сюжетом, он не извергает из читателя потоки слёз, не рвёт страсти в клочья. Более того, его романы и повести, посвящённые довольно однообразным будням пилотов, можно назвать относительно бессюжетными: они богаты философским содержанием, рассуждениями о смысле жизни.

Авиационная тема для того времени была достаточно нова, но не злободневность принесла признание автору. Умение увлечённо и занимательно рассказать о простых, даже профессионально-специфических вещах, богатый нестандартный язык, своеобразный стиль изложения и проникновенная искренность писателя сделали его выдающимся явлением французской литературы прошлого века наряду с Андре Моруа, Роменом Ролланом, Морисом Меттерлинком и другим признанными классиками.

Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери

Появившийся на свет в благородной знатной семье, он с рождения был окружён нежной заботой и любовью близких и сам испытывал к ним искреннюю привязанность; это сформировало душу трепетную, чуткую и отзывчивую. Где бы он ни был, какой бы период жизни – светлый или тёмный – ни переживал, он всегда возвращался к родным.

К своей матушке Антуан питал самую искреннюю привязанность и до конца жизни оставался с ней нежен, обходителен и предельно откровенен.

После смерти младшего брата он понял, что значит страдать от одиночества, от разобщенности людей. Он искал настоящих друзей, родных по духу. Верный друг целиком отдаёт себя товарищу, дружба – это опора жизни. Лётчик Сент-Экзюпери знал цену настоящей дружбы и замечательно сказал об этом: «…Никто никогда не заменит погибшего товарища, старых друзей наскоро не создашь. Нет сокровища дороже, чем столько общих воспоминаний, столько тяжких часов, пережитых вместе, столько ссор, примирений, душевных порывов. Такая дружба – плод долгих лет». В посмертном произведении «Цитадель» он писал: «В мире достаточно судей. А друг создан для того, чтобы тебя принять».

Совсем рядом с дружбой, но ярче и острей – любовь. Писатель постоянно пребывал в поисках любви – чувства волшебного, светлого, связывающего родственные души. Без любви ему было тесно и тоскливо в этом мире, среди пустоты, алчности, глупости. Любовь поднимала его над землёй – почти как полёт – оттачивала духовное зрение, углубляла интуицию и чуткость души. Любовь внушала ему слова, которые до сих пор не оставляют равнодушными читателей, отделённых от него десятилетиями.

Первый любовный опыт окончился драматически – избранница отвергла его. Но то чувство, что однажды возникло в нём и освободило от обыденности жизни, стало импульсом к своеобразному и возвышенному творчеству. Память сердца властно требовала новой привязанности.

Антуан не мог жить без романтической любви. Любовь придавала писателю неизъяснимое ощущение полноты бытия, дарило его воображению способность создавать чудесные образы. Свободное парение в небе ощущалось как романтическое противопоставление двух миров – идеального и реального. Может быть, именно в этом разгадка творчества Сент-Экзюпери – слова и тексты рождались благодаря воспарению над повседневностью, душевному непокою, лирическому волнению сердца.

Особая статья – письма Сент-Экзюпери любимым женщинам. Это маленькие романтические шедевры, не уступающие по искренности и проникновенности его самым известным произведениям. В них писатель и нежен, и страстен, и предельно открыт – наиболее выразительные из них помещены в эту книгу. Человек, который находит такие слова, не может быть способен на низкий поступок. Во избежание различного толкования поступков писателя в книгу помещены и его собственные высказывания.

Но трагедия любви в том, что она проходит. Вечно любить невозможно… Удачно, если любовь плавно перетекает в нежную дружбу, также способную дарить вдохновение, новые идеи или, по крайней мере, покой и комфорт. Хуже, если прежде любящие становятся врагами, начинают чернить друг друга.

По иронии судьбы самые трудные отношения сложились у Сент-Экзюпери с женщиной, которой он дал своё имя – собственной супругой. Прочитавшие её «Мемуары» разочаровываются в человеческих качествах писателя, некоторые начинают считать его психопатом и абьюзером. Но для созидательного человека любой опыт, преломляясь, ложится в основу творчества. Несмотря на тернии совместной жизни, он проложил путь к звёздному пониманию долга любящего, даже если любовь прошла: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Страна детства

У совершенно разных людей одного возраста – даже живущих в разных странах, на разных континентах, разного цвета кожи – имеется одинаковое количество предков. Разница лишь в том, что аристократам известны их прародители чуть ли не со времён Адама, а так называемые простолюдины знают совсем немного своих предков – максимум пра-пра-прадедушек и бабушек. Но у всех, и простых, и знатных, родовые корни уходят в далёкое прошлое, теряются в глубине веков.

Чтобы остаться в памяти потомков, следовало совершить нечто необычное, чем-то прославиться.

Первым известным Сент-Экзюпери был епископ города Тулузы Экзюпериус, живший в V веке. Судя по кругу его общения – св. Иероним, папа римский Иннокентий I и др. – личностью он был незаурядной. Даже спустя столетия сохранялась память об его добрых делах.

Во Франции аристократическими считаются лишь те семьи, которые могут проследить свою родословную со времён Крестовых походов. Сведений о подвигах представителей рода Сент-Экзюпери в Святой земле не сохранилось, но некий Гийом, уже носивший фамилию Сент-Экзюпери, завещав имущество брату и сестре, совершил паломничество в Иерусалим ко Гробу Господню. Это позволило поздним поколениям совершенно справедливо утверждать, что род происходит от крестоносцев.

Семья имела дом в Экс-ан-Провансе (называемом жителями просто Экс), одном из самых красивых городов Южной Франции. Этот небольшой, тенистый, типично прованский городок издавна относился к числу самых богатых средневековых городов, в отличие от бедного Марселя, расположенного по соседству (107 км). Рядом с Эксом разместились такие известные по истории и литературе средневековые центры, как Тараскон, Арль, Ним, Авиньон и др. Здесь успешно торговали, говорили на южном провансальском языке «ок» и умели повеселиться.

Энергичные предки не сидели на месте и, улучшая своё материальное положение, дрейфовали в сторону северо-востока страны. Сохранились инвентарные книги, которые велись монахами близлежащих монастырей; в них с начала XIII века фиксировались наследственные распоряжения и разного рода имущественные сделки членов этой влиятельной семьи.

Экс-ан-Прованс. Современный вид

Замок семьи Сент-Экзюпери находился на границе областей Лимузен и Овернь и в дальнейшем, во времена Столетней войны, в жестоком противостоянии французов и англичан, неоднократно разрушался и вновь восстанавливался. В XV веке дом Сент-Экзюпери дал Франции такую яркую фигуру, как командир регулярной армии (ордонансовых рот короля Карла VII Победителя), водивший в атаку своих тяжелых латников в решающих победоносных битвах при Форминьи и Кастийоне[1].

В XVII столетии старшие сыновья фамилии владели замками в провинции Кагор, что давало им право на потомственный графский титул. Граф Жорж Александр Сезар Сент-Экзюпери, поддавшись романтике «века паруса», в 1779 году отплыл на корабле «Тритон» в Америку и участвовал в войне за независимость рядом с маркизом Лафайетом. Он храбро дрался при Йорктауне, участвовал в самом крупном морском сражении XVIII века на Антилах. Уцелев во время боёв и смертоносного сентябрьского урагана 1782 года, он вернулся во Францию, где был схвачен приспешниками Робеспьера. Пламенные революционеры времён Великой французской революции сровняли фамильный замок Сент-Экзюпери с землёй, а граф провёл в тюрьме более полутора лет. Самоотверженная супруга, дочь капитана военно-морского флота, сочла своим долгом разделить заключение мужа. После революции неугомонный граф вступил добровольцем в армию принца Конде.

Его сын Жан-Батист, женатый на дочери богатого купца из Бордо, продал замок в Сент-Амане, расставшись, возможно, не без горечи, с графским титулом, обветшалыми стенами и парой башенок. Впрочем, рациональные революционные преобразования Франции упразднили аристократические титулы. Взамен Жан-Батист приобрёл замок Малескот в Марго среди залитых солнцем виноградников и неплохо преуспел на ниве виноторговли. Его вдова, разоренная нашествием виноградной филлоксеры, продала поместье с угодьями в 1853 году.

Единственный сын Жан-Батиста, Фернан – дед Антуана, имеющий не только деловую сноровку, но и импозантную внешность, при Наполеоне III отказался от торговли вином и был назначен префектом сразу четырёх различных департаментов. Его преуспевание рухнуло вместе со Второй империей и поражением Франции во Франко-прусской войне. Но всё ещё полный жизненной энергии он создал страховую «Компани дю Солей» – «Солнечную компанию».

Сыну Фернана, Жану (отцу Антуана), потомку древнего благородного рода, претило заниматься унылой конторской работой. Родители не возражали, чтобы старший сын «перебесился», послужив в армии. Жан обзавёлся нарядным драгунским мундиром и роскошными усами и делил время между учениями и развлечениями. По мере того, как звон шпор и блеск эполет начали приедаться, молодой человек уже здраво и без отвращения рассматривал свою будущность страхового инспектора.

Во время деловой поездки в Лион красавец Жан ближе познакомился с девушкой благородного происхождения, своей дальней родственницей по линии матери, Мари Буайе де Фонколомб. Её семья вышла из молодого дворянства мантии и через череду престижных браков была связана с самыми знатными аристократическими кругами Прованса. Прелестная Мари росла в окружении своих просвещённых, наделённых многочисленными талантами родственников и сама проявляла большую одарённость в музыке и живописи. Но прежде всего Фонколомбы являлись горячими патриотами своей родины, Прованса.

Прованс… Край в сиреневой дымке цветущей лаванды, чьи границы определены самой природой: с запада – течением Роны, с северо-востока высокими горами Савойи, с юга – сине-зелёными водами Средиземного моря.

Красота провансальского пейзажа производила столь сильное впечатление, что вдохновляла голос средневековой культуры – трубадуров, странствующих поэтов, которые сочиняли и слова, и музыку, а затем исполняли их перед аристократической публикой. Трубадуры в Провансе были настолько многочисленны и настолько характерны для менталитета и эстетики его жителей, что в Европе графство называли «поющей землей». А хронисты утверждали, что когда-то сам Карл Великий завещал Прованс поэтам.

Трубадуры представляли собой особое сообщество, микрокосм в рамках остального света, и их поэзия отражала разнообразные вкусы западноевропейских культурных слоёв. Среди трубадуров были и владетельные сеньоры, и сыновья булочников, и даже сервы. Женщины также поддавались чарам поэзии и странствовали по южным областям Франции, сочиняя песни.

Хотя в наши дни трубадуров помнят в основном как певцов, им случалось исполнять функции современных журналистов, политических комментаторов, военных корреспондентов, актёров, писателей. Они бывали сатириками, придворными артистами, шпионами. Для воина, заботящегося о своей славе, трубадур был необходим как воздух: кто в отсутствие СМИ разнесёт по свету славу о деяниях героя?

Трубадуры сочиняли музыку и слова, которые потом исполняли многие люди, разнося славу их имён во все края земли.

Главной темой творчества трубадуров была куртуазная любовь к прекрасной даме – высокая идеализированная страсть. Испытывающий её должен терпеть любые лишения и выполнять любые желания дамы, чтобы завоевать её благосклонность.

Трубадур перед слушателями. Средневековая книжная миниатюра

У уроженцев Юга отмечался особый склад характера, особая отзывчивость на прекрасное – будь то поэзия, музыка или природа.

В 1486 году, после драматического присоединения Прованса к Франции, Экс оставался богатым и аристократичным городом[2].

Семья Мари ярко проявляла особую одарённость, характерную для уроженцев этого южного края. Дедушка, барон Эммануэль, превосходно играл на органе и сочинял мессы; отец Шарль имел известность как композитор, а Мари, как и её младшая сестра Мадлен и брат Юбер, были чрезвычайно музыкально одарены и составляли очаровательный семейный ансамбль. Мари унаследовала фамильные таланты: она писала стихи, рисовала и чудесно пела тёплым низким контральто. Вместе с Мадлен, обладавшей более высоким голосом, сёстры украшали своими дуэтами любое собрание.

В 1896 году рослый черноусый Жан и изящная темноволосая Мари сочетались браком. К моменту появления на свет их третьего ребёнка – Антуана Мари Жана-Батиста Роже – у супругов уже подрастали две дочери, Мари-Мадлен (Бише) и Симона (Моно), погодки, родившиеся в 1897 и 1898 годах.

Первое сознательное воспоминание Антуана – голос поющей матери. В радости ли, в горе, она всегда напевала, и её пение было в жизни сына главным. В семье было много музыки, достатка и досуга. Супруги Сент-Экзюпери часто и с размахом принимали гостей. Многочисленные родственники и друзья с удовольствием составляли компанию просвещённым приветливым супругам.

Но судьба любит наказывать за счастье.

Антуану было четыре года, когда его отец, страдавший «сердечной болезнью», скоропостижно скончался от инсульта прямо на перроне железнодорожной станции. Он оставил сиротами пятерых детей: в 1902 году на свет появился младший сын Франсуа, а уже после смерти главы семьи – последний ребёнок, дочь Габриэль (Диди).

Смерть Жана Сент-Экзюпери сделала наследником графского титула четырёхлетнего Антуана.

Граф – самое распространенное дворянское звание во Франции, включавшее 1156 родов. В старину графы, также как и маркизы, именовались «Высокородный и могущественный владетель; достопочтенный граф, или Ваше сиятельство». Правда, революция 1789 года уничтожила не только все привилегии дворянства (дворянские депутаты сами отказались от них в знаменитом ночном заседании 4 августа), но также и само дворянство как отдельное сословие. Первая же статья декрета от 19 июня 1790 года гласила: «Национальное собрание постановляет, что наследственное дворянство навсегда упраздняется; что, следовательно, титулы принца, герцога, графа, маркиза, виконта и любые другие подобные титулы не будут приниматься кем бы то ни было и не будут жаловаться никому; что всякий французский гражданин сможет носить лишь свою настоящую фамилию». Употребление дворянских титулов, гербов и т. п. было запрещено под страхом наказания. И сколько бы реставраций ни случилось потом во Франции, солнце наследной аристократии неумолимо покатилось к закату.

Позже граф Антуан де Сент-Экзюпери осмысливал эту проблему, утверждая, что аристократия XVIII века могла бы внедрить в массы идею величия, хранителем которой она является… Но вся аристократия была вырезана одним махом за свои пороки, а с этим часть французского национального наследия была потеряна.

Наполеон декретами 1806–1808 годов создал новое дворянство. В Уголовном кодексе 1810 года предусматривалось наказание за незаконное присвоение дворянских титулов. Хартия 1814 года хотя и провозгласила принцип равенства всех перед законом, тем не менее позволила старому дворянству возобновить, а новому – удержать свои титулы. Королю было предоставлено право жаловать дворянство. При пересмотре Уголовного кодекса в 1832 году статья, запрещающая незаконное присвоение дворянских титулов, была уничтожена, так что с этих пор каждый француз мог носить какой ему угодно титул. Однако наследственные титулы были восстановлены декретом в 1852 году и не были отменены никаким последующим законом. Таким образом, высшие эшелоны французского общества сохранили свое представление о социальных различиях и в двадцатом веке. Но служить клерком и держаться за титул было смешно.

Страховой инспектор Жан Сент-Экзюпери как сын графа имел право на титул виконта, чем особенно не бравировал. Графский титул к нему переходил только после смерти нынешнего обладателя, его отца. Теперь все наследственные права принадлежали внуку графа Фернана Сент-Экзюпери – Антуану.

Антуан де Сент-Экзюпери говорил, что он родом из страны своего детства. Этой страной не была квартира на улице Пейра в Лионе, где 29 июня 1900 года он увидел свет и где теперь осиротевшая вдова скорбела о своей потере. Ожидавшую очередного ребёнка Мари приютила семья её покойного мужа, обосновавшаяся в Ле Мане. Их дом, представлявший вытянутое здание, покрытое серой штукатуркой, состоял из одного помещения, правда, условно разделённого на несколько длинных смежных комнат. Невестке и внукам была предоставлена угловая. Глава семьи, отец семерых детей, чувствовал себя патриархом, желавшим властвовать над домашними. Он потерял старшего сына, но у него были другие сыновья, которые, по его мнению, имели больше прав на титул, чем четырёхлетний карапуз.

Но традиция – это святое.

Дети графа Фернана выросли, и он успел отвыкнуть от неудобств, доставляемых малышами. Этот дом тоже не стал страной детства Сент-Экзюпери.

К счастью, Мари получила приглашение своей матери проводить зимы не в городе, а в шато «Ла Моль». Расположенное примерно в 20 милях от Сен-Тропе, в сердце дикого и безлюдного региона, известного как «Цепь мавров», это было древнее и колоритное сооружение. Именно отсюда приехал в Париж накануне Варфоломеевской ночи благородный и несчастный любовник королевы Марго Ла Моль. Дети любили играть на широкой террасе, увитой зелеными плетистыми побегами с бело-розовыми цветами. В хорошую погоду всё семейство – преимущественно женское, лишь с двумя маленькими мужчинами, Антуаном и Франсуа – совершало увлекательное путешествие в небольшую приморскую деревушку Сен-Тропе, прилепившуюся к развалинам разрушенного замка сарацинов.

Дверь дома, в котором родился Антуан де Сент-Экзюпери. Лион. Современный вид

Двоюродная бабушка Мари по матери графиня де Трико понимала горе молодой вдовы. Она сама потеряла мужа и единственную дочь и теперь считала долгом помочь бедствующей племяннице. Добрые дела не остаются без вознаграждения. и она смогла согреться душой в обществе Мари и её прелестных детей. Домом детства Антуана – по крайней мере, на все летние месяцы, – стало поместье графини Сен-Морис-де-Реман близ Лиона. Остальное время семья проводила в её же квартире на площади Белькур в Лионе.

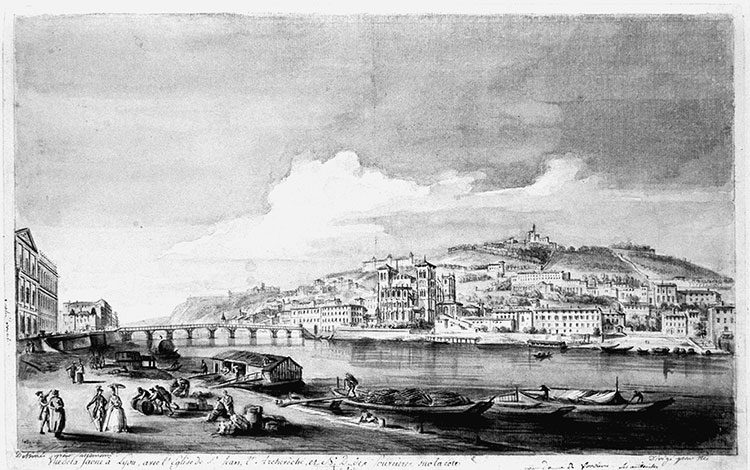

Лион (Лугдун, «Холм вóрона», «Воронья гора» Вергилия) – нисколько не провинция, а древняя столица Галлии. Два римских императора родились в этом городе – Клавдий и Каракалла. Христианство в Галлии раньше всего утвердилось в Лионе. «В окружности города превысокие горы, на которых построены великолепные монастыри, загородные дома с садами и виноградниками. Как за городом, так и в городе, все церкви и монастыри украшены картинами величайших мастеров», – рассказывал глубоко впечатлённый Денис Фонвизин, побывавший в Лионе в конце XVIII века.

Во времена детства Антуана Лион, второй по величине город после Парижа, был одним из самых богатых и красивейших городов Франции и мира, с роскошной старинной архитектурой, великолепными набережными и мостами.

Лион в XVIII в. Художник Ж.-Б. Лаллеман

В центре Лиона, на небольшом полуострове между реками Сона и Рона, находится Белькур – главная площадь города. Она украшена бронзовым внушительных размеров памятником Людовику ХIV – «королю-солнце». Он гордо восседает на породистом коне. С площади открывается красивый вид на холм Фурвьер. «По воскресеньям, – впоследствии писал Антуан, – родные возили меня к мессе в Фурвьер, в собор, высившийся на холме над городом; поднимались туда на фуникулере».

Теперь в юго-западной части Белькура, посреди каштановой аллеи, установлен памятник Антуану де Сент-Экзюпери[3].

Но замок Сен-Морис-де-Реман располагался не в самом городе, а в Ронской низменности, известной мягким климатом, изобилующей садами и виноградниками. Весной всего за пару дней окрестности покрывались анемонами, орхидеями, асфоделями, дикими гладиолусами. Отовсюду слышалось пение перелётных стай. Кричали в ярко-синем небе изогнутые караваны аистов, и, казалось, весь мир поднимался на крыло.

В замке Сен-Морис-де-Реман матушка и старшие дочери заняли первый этаж, мальчики обосновались на третьем. Слегка обветшалая роскошь замка внушала уважение. Стеклянные двери, огромная входная зала и зеркальная гостиная, портреты предков, рыцарские латы, старинные гобелены, обитая штофом мебель с полустершейся позолотой, дубовые сундуки, натёртые пчелиным воском, – старый дом был полон сокровищ.

Спустя много лет замок произвёл сильное впечатление на такого придирчивого ценителя, как Консуэло Сунсин: «Моя свекровь Мари де Сент-Экзюпери однажды повезла нас в замок, где прошло ее детство. Он стоял в парке, который Тонио прекрасно описал в „Южном почтовом“. Это был старый провинциальный замок с огромными залами и сияющим паркетом – натирать его до такого блеска умеют только во Франции. Деревянные мозаики, отполированные множеством ног и знаменитым французским воском, становились гладкими, как стекло. Библиотека Сен-Мориса с обитой красным войлоком старинной мебелью будто сошла со страниц волшебной сказки. Лестница была такой длинной, что мне казалось, она ведет прямо на небо. Тени деревьев, переплетаясь с лучами южного солнца, превращали закат в великолепное зрелище».

Прохладная прихожая входила в число владений детей с бóльшим правом, чем нарядная гостиная, куда их допускали только во время еды или званых вечеров. Антуан вспоминал: «…Огромный сундук. С семи лет я складываю в него планы моей пятиактной трагедии, письма, фотографии. Всё, что я люблю, о чём думаю и что хотел бы сохранить на память. Время от времени я всё это выкладываю на пол и, лежа на животе, мысленно переживаю прошлое».

С сумерками дом погружался во всепоглощающую тьму, нарушаемую лишь мерцанием керосиновой лампы, и это было одновременно и таинственно, и немного страшно. «Больше всего я любил смотреть, как переносят лампы. Настоящие тяжёлые лампы… Их несут из одной комнаты в другую, и они отбрасывают изумительные тени на стены… Переходя из одной комнаты в другую, будто там всё было намазано мирром, я вдыхал запах старой библиотеки, который ценнее всех ароматов мира».

Маленького Антуана (в семье все звали его Тонио) замок привлекал как пещера Алладина, но вход детям во многие из комнат был закрыт.

Вечерняя молитва, как и в большинстве французских (особенно сельских) семейств того времени, была частью ежедневного ритуала. Личная горничная графини обычно посылала свою маленькую внучку, чтобы объявить: «Госпожа графиня, настало время вечерней молитвы». С подсвечником в руках графиня возглавляла процессию в часовню, где она одна имела право восседать на мягкой подушке, в то время как остальные обращались к Всевышнему с жёстких скамей из дуба. Значительно позже, в последней незаконченной книге «Цитадель», образ графини Трико воплотится в Берберского вождя, патриарха Ветхого Завета, короля-философа…

Соблюдение старых обычаев не было утомительным занятием и нравилось Антуану. У него складывалось уважительное отношение к ритуалам и обрядам, которые упорядочивали хаос существования. Повзрослев, он напишет в своей первой книге: «Чтобы существовать, надо окружать себя традициями, и эти традиции необходимо сохранять».

Снаружи было значительно свободнее и интереснее. За домом – огромный парк, за парком простирались поля, некогда принадлежавшие его роду. Таинственный сеновал с одуряющими запахами и загадочными шорохами, конюшня, хлев – казались целыми мирами. Сохнувшая трава издавала опьяняющий аромат; раздавались шорохи, как будто в сене кто-то затаился. Под стреху залетали ласточки; в парке жили кролики и шныряли крошечные мыши. Над клеверными лугами молниями проносились огромные хищные стрекозы с прозрачными крыльями, проплывали яркие нарядные бабочки.