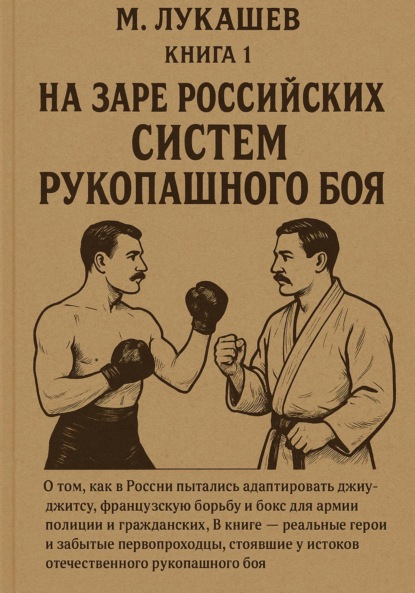

На заре российских систем рукопашного боя

- -

- 100%

- +

От автора.

Как только не называли очень непростое и многоликое минувшее XX столетие: век электричества, радио, авиации… Телевизионное, атомное, компьютерное, космическое столетие. Любой из этого пышного букета эпитетов является совершенно справедливым. Но я бы добавил еще один: эпоха небывалого увлечения боевыми искусствами!

Ведь еще на заре века, когда не успели отшуметь торжества встречи нового, XX столетия, вспыхнула искорка любопытства к японскому джиу-джитсу. И всего лишь за несколько лет этот слабенький огонек уже забушевал буйным пожаром, опалив пламенем неудержимого интереса сердца людей во всем цивилизованном мире. Это был глобальный и невероятно шумный триумф экзотической восточной системы, «таинственной и неодолимо всемогущей».

И хотя пожар этот вскоре заметно приугас, но всего лишь для того, чтобы в середине века, после Второй Мировой войны, вспыхнуть с новой, неудержимой силой и продолжать бушевать в наши дни – уже в третьем тысячелетии. Да так, что былое триумфальное шествие джиу-джитсу кажется сегодня всего лишь скромненькой прелюдией к нынешнему глобальному всевластию восточных единоборств. Вдогонку за невероятно популярным дзюдо в Европу и Америку хлынули каратэ, ушу, айкидо тхэквондо и прочие боевые искусства. А уже эти «чужеземцы» пробудили у нас вполне естественный интерес и к своему собственному боевому наследию, завещанному многими поколениями героических предков, но, увы, уже сильно подзабытому. Вот здесь-то и было совершенно закономерно востребовано необходимое историческое обоснование, и начались неизбежные несуразности. Если писать о восточных пришельцах можно было, всего лишь пересказывая переводы зарубежных публикаций, то в отношении отечественных систем такой облегченный способ демонстрации своей «эрудиции» никак не «срабатывал». Непосильным оказался не только профессиональный анализ, но даже просто установление элементарных сведений о возникновении этих систем и об их создателях.

Дело в том, что никаких специальных исследований по данной тематике никогда прежде не велось. Случайные, отрывочные сведения, приводившиеся иногда в предисловиях иных старых руководств, были крайне скудны и нередко противоречивы. Даже известные специалисты, которые затрагивали эту тему, лежавшую на обочине их главных, технико-тактических интересов, впадали в серьезные заблуждения. В результате одни из систем знали у нас лишь по названию, другие оказались прочно забыты и вообще оставались неизвестными.

Густо замешанная на крови политическая конъюнктура зачеркнула и работу, и фамилии нескольких репрессированных в тридцатые годы одаренных авторов боевых систем. Очень мешал гриф секретности, закрывавший основные материалы. А некоторые недобросовестные и корыстно заинтересованные лица намеренно вводили в заблуждение читателей и препятствовали установлению подлинных фактов.

Так и пришлось новоявленным летописцам рукопашного боя надеяться лишь на свои скромные силы. Чего только здесь не было: и беспочвенные догадки, и добросовестное заблуждение, и ложь из благих побуждений, и явное корыстно-спекулятивное вранье! Уж очень много появилось излишне самоуверенных «знатоков» явно коммерческого толка!

Публикация исторических «трактатов» стала не только престижным, но и весьма прибыльным делом. Самозванные «историки»-дилетанты не покладая рук трудились, удовлетворяя огромный интерес молодежи к этой почти неизвестной сфере нашей истории. И совсем не требовались для этих скоро спелых «ненаучно-фантастических» откровений ни скрупулезные «археологические раскопки» в архивах и книгохранилищах, ни иные какие-либо обременительные затраты времени и умственной энергии.

Можно было бы подробно и документально перечислить все то бесчисленное множество невежественных ошибок и намеренных подтасовок, которыми успели «накормить» доверчивых читателей наши специалисты коммерчески-боевых искусств за последнее уж очень печальное и позорное десятилетие. Но это потребовало бы целого тома справочника, который просто-напросто не вместился бы в эту книгу. Поэтому о наиболее существенных и распространенных заблуждениях и вредоносных фальсификациях я скажу непосредственно в соответствующих главах книги. А здесь отмечу лишь «особо отличившихся» «героев» нашего рыночноправового времени, свободного от совести и независимого от закона, которые рекордным количеством своих сомнительных публикаций особенно успешно засоряли мозги доверчивых читателей.

Среди всего обилия «творений» минского русофоба А. Тараса, хозяина недавно «почившего» журнала «Кэмпо», яркой звездой горит энциклопедический справочник «Боевые искусства» (Минск, 1996, с. 623). В нем старательно доказывается, вопреки общепризнанному отечественному, мнимое превосходство британской пехоты в штыковом бою. В качестве доказательства «энциклопедист» ссылается при этом на подвиги сынов Альбиона в Битве народов под Лейпцигом, в которой, как нас учили еще в неполной средней школе, англичане… вообще не участвовали. (Не правда ли, остроумная аллюзия старого анекдота, в котором уже надоевшего «боксера-заочника» сменили «заочные штыковые бойцы»?)

Доктор исторических наук, профессор, Генеральный секретарь Международной федерации шаолиньского ушу, обладатель восьмого дэна по кунфу А.А. Маслов, обличая массовое халтурно-плагиаторское поветрие, в качестве наиболее «яркого» образца этого «жанра» прямо назвал вышеупомянутое «творение», отштампованное уже третьим изданием: «Такова работа А.Е. Тараса, по сути, прямой плагиат. Разные части его «Энциклопедии» списывались с различных и зачастую не самых достоверных источников, поэтому порой они полностью противоречат друг другу» (Энциклопедия восточных боевых искусств. Т.1. Традиции и тайны китайского ушу. М., «Гала пресс», с. 15-16)…

А весьма плодовитый «сенсей» А. Медведев умудрился издать толстенный пятисотстраничный том «Как дрались (?! – М.Л.) в НКВД», наивно не ведая даже о существовании трех засекреченных руководств В.А. Спиридонова и руководства В.П. Волкова, по которым только и обучали рукопашному бою в этом ведомстве. Зато в качестве компенсации очень подробно поведал о содержании общедоступных армейских наставлений по преодолению препятствий, метанию гранат, штыковому бою и прочем.

Харьковчанин Г. Панченко совершенно безнаказанно оклеветал отличного специалиста тридцатых годов Н. Н. Ознобишина, облыжно обвинив в том, что он поначалу успешно обучал агентов царской охранки, а затем умело «перекрасился» и бросился «наставлять агентов тайной полиции уже советского образца…».

Я уже не говорю о публикациях, посвященных В.А. Спиридонову и В.С. Ощепкову, с которыми еще 40 лет назад мне довелось познакомить читателей. Вполне естественно, что материалы, только что введенные в научно-спортивный оборот, многократно пересказывались самыми различными авторами. Но, увы, делалось это с неистребимой неряшливостью, перевиранием фактов и даже высосанной из пальца «отсебятиной». Даже «Телестадион» программы ТВЦ удивил миллионы телезрителей фантастическим рассказом о некоем «Иване Спиридонове», который якобы еще в дореволюционные годы создал приемы самозащиты. Встречал я в прессе и «Владимира Спиридонова».

Последним, кто «порадовал» меня безграмотным пересказом на уровне школьного двоечника, стал С. Иванов-Катанский в двух своих абсолютно идентичных книгах, но со спекулятивно разными названиями: «Техника борьбы в одежде» (М., «Фаир-пресс», 2000) и «Джиу-джитсу. Базовая техника борьбы в одежде» (М., «Фаир-пресс», 2002). Сомнительное «историческое» повествование этого «ученого мужа» (в 2000-м году кандидата, а в 2002м – уже доктора наук) назойливо пестрит моими закавыченными и раскавыченными цитатами!..

И все это в то самое время, когда целые пласты истории нашего рукопашного боя продолжали оставаться в полной безвестности! Точно так же, как славные дела и даже сами имена его создателей: А. Демерта, И. В. Лебедева, И. Л. Солоневича, Г. Калачева, И. В. Васильева, В. В. Сидорова, А. М. Ларионова, И. Г. Маркотенко, В. Г. Кузовлева, В. П. Волкова, Н. И. Симкина, Г.Н. Звягинцева, не говоря уже о таинственном, прямо-таки «мистическом» немце Эрихе Ране, которого целых три десятилетия упорно именовали не иначе как «А. Буценко», и многих, многих других. Издавна остается незаполненной, все еще пустует эта существенно важная ниша. А ведь знание о былых боевых системах – это не просто необходимый элемент профессиональной культуры, но еще и гарантия того, что современные специалисты будут избавлены от грустновато-смешной необходимости иной раз изобретать тот самый велосипед, который еще когда-то давным-давно уже лихо пылил на наших дорогах!

Как это ни печально, но за последнее нестабильное десятилетие к истории рукопашного боя успело сложиться совершенно незаслуженное, несерьезное отношение, как к чему-то явно третьестепенному и не слишком нужному. И, как это ни странно, приходится доказывать, что боевые искусства наших предков – это неотъемлемая часть национальной культуры. Конкретная историческая дисциплина, а вовсе не одно из направлений частнопредпринимательской деятельности отдельных доброхотов. Деятельности, которая принесла печальную необходимость не столько отыскивать и исследовать новые сведения, сколько помогать читателям отсеивать добросовестные и недобросовестные заблуждения некоторых обильно публиковавшихся авторов.

Почти полное отсутствие полноценных публикаций по истории отечественных боевых искусств провоцирует ошибки даже в самых капитальных и авторитетных наших справочных изданиях, которые вынуждены черпать исходные сведения по данной теме из многочисленных, но заведомо мутных источников. Так, давно и хорошо известное не только у нас, но и за рубежом научное издательство «Большая российская энциклопедия» в год своего 75-летнего юбилея выпустило «самое полное и новейшее справочно-энциклопедическое издание последнего десятилетия» – «Новый энциклопедическим словарь», из которого можно узнать, что еще с 1980 года борьба самбо… входит в программу Олимпийских игр!!!

В следующем, 2001 году увидел свет «Популярный энциклопедический словарь» того же известнейшего издательства, не только повторивший эту скандальную ошибку, но добавивший к ней и еще одну. Автору соответствующей дефиниции, который утверждает, что дзюдо практикуется «в СССР с качала 1960-х гг.», осталось неизвестным, что

Ощепков начал преподавать эту японскую борьбу в Советском Союзе еще в 20-30-х годах. В связи с этим Федерации борьбы самбо пришлось даже обращаться к руководству издательства с протестующим письмом!

На этом фоне особенно приятно констатировать, что в Российском государственном университете физической культуры данная дисциплина поставлена на строго научную основу, и там уже была успешно защищена не одна диссертация по тематике рукопашного боя.

А вот бесшабашно халтурные и откровенно невежественные измышления некоторых авторов, которым не хватает не только профессиональной, но зачастую и общей культуры, просто невозможно воспринимать иначе, как личное оскорбление. Уж очень много времени и сил довелось мне посвятить воссозданию подлинной истории отечественных боевых искусств, очищенной от глубоко въевшихся в нее несуразностей и фальсификата.

Одним из результатов этой работы стала настоящая серия книг. Насколько мне известно, подобного рода публикаций еще не издавалось ни у нас, ни за рубежом. В ней показаны все системы рукопашного боя, практиковавшиеся в России в первой половине XX века. С профессиональной точки зрения анализируются особенности каждой из них, разбираются отдельные приемы. Рассматривается процесс создания системы, особенности конструирования, ее истоки и исходные элементы, а также дальнейшее развитие, совершенствование, практическое использование и выросшие из нее школы.

Существенной частью темы является вопрос о преемственности, заимствовании, творческой переработке и влиянии более ранних систем на последующие как закономерном цикле постепенного, но постоянного совершенствования искусства рукопашного боя, в котором, разумеется, присутствовали не только достижения, но и неизбежные заблуждения и неудачи.

Кроме того, я привожу биографии авторов, большинство из которых прочно забыты, а об остальных в прессе даются ошибочные, надуманные и даже откровенно лживые сведения. И очень важным было, по справедливости, возвратить истории неблагодарно забытые имена и дела наших замечательных старых специалистов рукопашного боя…

Материалы книги – результат моих более чем полувековых поисков, работы во многих, в том числе и закрытых, архивах (МВД, ФСБ, ГРУ), изучения спецруководств для служебного пользования и непосредственного общения с авторами или их лучшими учениками. Большинство материалов обнародуется впервые. Строгую научно документальную фактуру серии книг я старался сочетать с популярным, увлекательным изложением, избегая официально-казенного стиля. Насколько это удалось – судить читателям. Сокращенные, журнальные варианты некоторых глав были апробированы публикацией в периодическом издании «Боевые искусства планеты» и встречены с интересом.

В качестве иллюстраций использованы редкие фотографии и рисунки из моего архива, многие из которых еще не публиковались.

Когда в семидесятые годы готовилась к изданию моя книга о В. А. Спиридонове, то завредакцией, суровая дама старого советского закала, явно в ущерб содержанию, беспощадно кромсала рукопись, максимально сокращая и безжалостно формируя ее в обязательном тогда «железобетонном стиле». При этом не уставала упрекать меня, как в чем-то совершенно недопустимом и даже криминальном: «Вы хотите написать все, что знаете!!!»

А я и сегодня очень хотел бы рассказать обо всем, что успел познать за свои 77 лет. Слишком много еще неизвестных, но важных и интереснейших материалов у меня накопилось, и слишком мало времени остается для того, чтобы успеть их обнародовать…

Один известный искусствовед очень точно отметил, что старшие поколения, уходя, оставляют своих одиноких часовых. Таким вот часовым я сегодня себя и чувствую. Те, кто знал и тоже мог бы поведать «о делах минувших дней», давно лежат в могилах…

А наши славные мастера былых времен, которые еще много лет назад начинали прокладывать нелегкие пути к высокому совершенству современного рукопашного боя, по-прежнему остаются в обидно неблагодарном, глухом забвении, все еще ожидая своей сильно припоздавшей очереди появиться, наконец, не в засекреченных наставлениях «Только для служебного пользования», а на страницах общедоступных публикаций…

Вот почему я считаю: написать эту серию книг моя прямая моральная обязанность. Современные поколения молодых специалистов должны узнать и только лишь чистую правду! – о славных первопроходцах – своих былых предшественниках!

Теперь остается только сказать несколько необходимых слов о классификации и терминологии, используемых в данной книге.

Сразу же после первых журнальных публикаций мне позвонил старый знакомый, мастер спорта по самбо, опытный специалист рукопашного боя, защитивший на эту тему кандидатскую диссертацию, Б. П. Корякин. Он положительно отозвался о моей работе, но вот в отношении нескольких терминов у нас с ним выявились некоторые расхождения. И я благодарен ему за то, что он поднял этот существенный и актуальный вопрос. Ведь в данной области мы все еще не располагаем единой общепринятой терминологией и классификацией. Хотя на этот счет и существуют различные предложения.

Мне представляются целесообразными следующие соображения. Разумеется, существует немалая разница между рукопашной схваткой солдат воюющих армий и дракой двух ревнивых обывателей или нападением грабителя на свою жертву и задержанием преступника милиционерами. Однако, при всем внешнем различии, каждый из подобных случаев несет определенный признак, объединяющий их в единую общность. Это – непосредственное противоборство определенных людей. А поэтому, абстрагируясь от конкретных обстоятельств, которые помешают увидеть всю картину в целом, имеет смысл воспользоваться универсальным, «широкоохватным» военным термином – «ближний бой». Понимая под этим любую схватку, при которой противников разделяет расстояние, не превышающее дальности действия метательного холодного оружия или заменивших его подручных предметов.

В зависимости от того, ведут ли противники схватку в непосредственном соприкосновении друг с другом или разделены каким-то расстоянием, можно говорить о контактном или бесконтактном ближнем бое.

Наличие или отсутствие оружия или заменяющих его предметов определяют понятия вооруженного или безоружного ближнего боя. При этом вооруженный бой охватывает противостояния как вооруженному, так и безоружному врагу.

Как вооруженный, так и безоружный ближний бой может иметь характер единоборства или массового боя, при котором с одной или с каждой из сторон участвуют двое или более бойцов.

Виды и принципы действия оружия или используемых вместо него средств поражения позволяют классифицировать бесконтактный ближний бой следующим образом.

Огневой бой – использование огнестрельного оружия для стрельбы на близком расстоянии или даже в упор.

Метательный бой – поражение противника на расстоянии с помощью броска (метания) обычного или специально приспособленного холодного оружия (центрированный нож, острие которого специально утяжелено; нож с рукоятью-стабилизатором; нож с залитой в клинок ртутью; стреляющий нож; сюрикэн и т.д.), а также подручных предметов. В особом положении находится здесь специальное ручное метательное оружие – лук, арбалет, праща и прочие, которые способны отправить свой метательный снаряд на расстояние, существенно превышающее дальность обычного броска рукой. Как и в случае с огнестрельным, здесь действие специального метательного оружия имеется в виду только лишь в зоне ближнего боя. За ее пределами речь пойдет уже не о ближнем, а о дистанционном бое.

«Химический» бой – применение различного рода химических веществ для выведения противника из строя с помощью газовых пистолетов и револьверов, газовых баллончиков или простого обливания его лица кислотами и прочими едкими жидкостями.

Термический бой – использование подожженных бутылок с бензином («коктейль Молотова»), факела, головни, кипятка и других обжигающе горячих жидкостей и предметов. При этом если «коктейль» по своему воздействию на человека имеет чисто термический характер, то по способу «доставки» его к противнику вполне может быть отнесен и к средствам метательного боя.

Использование в схватке животных, обычно специально выдрессированных, как правило, собак, представит, своего рода, «биологический» бой. Когда-то кавалерийские лошади тоже помогали всаднику в бою, кусая и топча противников. А в наше время дельфины, обученные и снабженные прикрепленным к морде кинжалом, представляют для вражеских подводных пловцов смертельную опасность. Последние научные достижения в области военной техники в виде создания лазерных пистолетов, которые были задуманы как оружие для космонавтов в «звездных войнах», и вполне земного, ручного электронного оружия, пожалуй, уже позволяют говорить о почти виртуальном лазерном и электронном бое.

Вероятно, следует также упомянуть и о «психологическом бое», то есть воздействии на противника гипнотическими методами и мимически-речевыми средствами. Сюда же будет относиться и боевое использование так называемой «внутренней энергии», если считать подобное воздействие вообще существующим.

Пожалуй, это все, что можно сказать о бесконтактном ближнем бое.

Что же касается контактного ближнего боя, то к нему следует отнести рукопашный бой, в точном смысле этого термина, и фехтовальный бой – бой холодным оружием на расстоянии, позволяющем поразить противника, не выпуская оружия из рук (контакт оружия, в отличие от метательного боя). В зависимости от разновидностей используемого холодного оружия такой бой может принимать форму сабельного фехтовального боя, штыкового, боя ножом, кинжалом, тростью, дубинкой и т.п.

Логично отнести сюда же и бой с помощью подручных предметов (палка, лопата, молоток, стамеска и прочее), учитывая, что применение их в схватке довольно близко технике действия соответствующим холодным оружием.

И еще одну форму контактный бой приобретает при использовании электрических средств поражения: электрошокер, «электрические перчатки» и прочее.

И, наконец, рукопашный бой – бой голыми руками с безоружным или вооруженным противником. Принятие этого термина именно с данным смысловым наполнением явилось бы возвратом к его первоначальному, исконному смыслу, который придавали этим словам наши далекие предки. Бой холодным оружием они называли «сеча», а схватку голыми руками – «рукопашная», «рукопашка», «борьба рукопашечная». Сейчас у нас, говоря о рукопашном бое, частенько называют его самозащитой. Это слово является калькой английского «selfdefense». В терминологическом смысле это не совсем правильно. Так как приемы «самозащиты» предназначены не только для защиты, но и для нападения. Вместе с тем, слово это настолько прочно вошло в широкий обиход, что иногда я тоже позволяю себе использовать его в своих работах. Ведь бесконечное повторение одного и того же выражения «рукопашный бой» в стилистическом отношении крайне нежелательно. Однако при этом все-таки стараюсь говорить «самозащита», «самооборона» только там, где сами авторы именовали так свою систему или где речь идет о бытовых потасовках и понятие «защита» наиболее соответствует реальному положению вещей.

В заключение необходимо отметить, что отдельные формы ближнего боя могут сочетаться между собой и переходить одна в другую.

Существует и еще один немаловажный вопрос: на какие виды можно подразделить ближний бой и особенно его рукопашную форму? Что именно должно послужить здесь критерием?

М. Колесников на страницах журнала «Кэмпо» утверждал, что виды рукопашного боя определяются в зависимости от «профессионально решаемых ими задач». При этом перечислил все четыре существующие, по его мнению, вида, именуя их почему-то стилями. А в их числе «спортивный стиль» и даже «оздоровительный» (вообще никакого контакта с противником). Против того, что в любом случае какие-то задачи решаются, не поспоришь. Только вот каким образом мальчишки из детских спортсекций или старички, исповедующие «оздоровительный бесконтактный стиль», умудряются решать именно «профессиональные» задачи, автор классификации объяснить воздержался.

В действительности вид любого рукопашного боя определяется той социальной сферой, в которой он реализуется. Это позволяет выделить 7 видов рукопашного боя:

1)воинский (военный, армейский);

2)полицейский (милицейский);

3)спортивный;

4)криминальный;

5)бытовой;

6)сценический; 7) демонстрационный.

Чаще говорят не о «воинском», а об «армейском» виде рукопашного боя, но мне кажется, что такой термин менее точен, так как этот вид практикуется не только в армии, но еще в десантных частях военно-воздушных сил и военно-морского флота, а также в пограничных войсках и войсках Министерства внутренних дел.

Технико-тактические особенности каждого из видов рукопашного боя, естественно, имеют свою специфику, определяемую стоящими перед ними задачами. Хотя провести безупречно четкую границу здесь едва ли возможно, так как ряд приемов могут использоваться в каждом из видов. Однако степень опасности для противника приемов, доминирующих в любом из названных видов рукопашного боя, выявляется вполне очевидно и продиктована тем вредом, который необходимо и достаточно причинить врагу.

Так, воинский и полицейский бой довольно близки по своему техническому характеру, но в то же время являются как бы зеркальным отражением друг друга. В военной схватке главное – уничтожить врага или хотя бы надежно вывести его из строя, причинив серьезное повреждение. А подчинение своей воле живого и, желательно, «неповрежденного» противника – всего лишь частная, хотя и очень важная задача при взятии «языка». При милицейской акции – обратная картина: главное – захват живого преступника и только в самых крайних случаях его травмирование или даже уничтожение. Это, соответственно, и определяет особенности соотношения технического арсенала рукопашного боя милиции и вооруженных сил.

Криминальный бой – оружие преступного мира не имеет, да и не может иметь того организованно-выстроенного характера и единообразия, как воинские, полицейские (милицейские) или спортивные системы, хотя и использует некоторые их приемы. Чаще всего наиболее простые и «испорченные», то есть утратившие технически правильный рисунок и немаловажные детали. Обычно источниками подобных «познаний» служат телеэкран или наставления таких же «знающих» приятелей. Впрочем, за последние десять демократических лет в криминалитет было «выдавлено» и немало классных военных, милицейских и спортивных специалистов рукопашного боя. Здесь уже свой и достаточно высокий уровень.