El mundo indígena en América Latina: miradas y perspectivas

- -

- 100%

- +

Con nosotros o sin nosotros, algo sucederá.

* Mexicana, socióloga por la UNAM. Master en literatura hispanoamericana por la Universidad de Barcelona (UB). Autora de varios libros y diversos ensayos para revistas y periódicos. Editorialista de prensa en México. Política, diplomática y parlamentaria. Demócrata de centroizquierda y feminista.

HISTORIA DE LA AMÉRICA INDÍGENA: LA REPRESENTACIÓN

DE LAS CIVILIZACIONES AMERINDIAS PRECOLOMBINAS Y LA CONQUISTA EUROPEA DEL CONTINENTE AMERICANO EN LA HISTORIOGRAFÍA Y EL CINE

Wagner Pinheiro Pereira *

América siempre supo, desde su origen, dónde se sitúa el arte. Su arte, que, habiendo surgido de expresiones sincréticas, guarda el desasosiego inicial impuesto por los invasores a las civilizaciones autóctonas, las cuales, no obstante, supieron resguardar a lo largo de los siglos el destino narrativo del continente. Fueron ellas las que, junto a las demás etnias que se instalaron más tarde en las Américas, liberaron la creación de tramas narrativas con historias suculentas, tortuosas, grotescas [...] Así, gracias a tantos escribas cautivadores, auscultamos las vísceras de la Historia, reinventamos el lenguaje de los muertos y les devolvemos la vida. NÉLIDA PIÑÓN 1

La hora del libro –o mejor, el milenio del libro, como apuntó Gore Vidal– llegó a su fin. Si la palabra impresa superó a la tradición oral, el cine y la televisión eclipsaron la suprema invención de Gutenberg. Vidal sugiere que nos rindamos ante lo inevitable, que descartemos el sistema educativo vigente y que presentemos el pasado a los jóvenes a través del cine. La idea no es ni tan radical, ni siquiera tan profética. Muchos profesores de Historia, que tienen como alumnos a telespectadores habituales, vienen dedicando un buen tiempo de las clases a películas como 1492: La Conquista del Paraíso, Gandhi y Malcolm X.2 Las distribuidoras de video tienen en las escuelas un mercado importante. Y las películas antiguas en reposiciones continuas en la televisión funcionan como una escuela nocturna, un gran repositorio de conciencia histórica en nuestros Estados Unidos de Amnesia. Para mucha gente, la historia hollywoodense es la única historia que existe. MARK C. CARNES3

El presente estudio analiza cómo las producciones cinematográficas hollywoodenses, en particular los filmes de reconstrucción histórica, escenificaron la historia de los pueblos indígenas en el periodo de la América precolombina. Tomando como punto de partida el debate historiográfico sobre las preguntas, las perspectivas y los problemas de interpretación de la historia de la América indígena, y teniendo como referencia las fuentes históricas (escritas y pictóricas) de la época, aquí se examina cómo el cine hollywoodense se reapropió de las representaciones discursivas y visuales sobre los pueblos indígenas producidas en los siglos XV y XVI con el objetivo de construir un discurso histórico y memorialístico que, durante muchos años, monumentalizó el “heroísmo” de los conquistadores y los evangelizadores europeos, y transformó a los pueblos amerindios en “salvajes”, “bárbaros” y “atrasados”, que necesitaban ser cristianizados, o incluso exterminados, para dejar paso al dominio de los europeos (españoles, portugueses, ingleses, franceses y holandeses) sobre el continente americano, con lo que legitimaban y justificaban una visión eurocéntrica de la historia de la conquista y la colonización de América.

Cabe subrayar también que, por su parte, en los años recientes han surgido producciones cinematográficas latinoamericanas que buscan recuperar la importancia y el legado históricos de los pueblos amerindios y la riqueza de su identidad y cultura, al mostrar el otro lado de la historia de la América indígena –tanto del periodo precolombino como de la conquista y colonización europeas– a través de la visión de los indígenas que, a pesar de haber sido derrotados, mantuvieron una resistencia física y cultural contra la presencia de los conquistadores europeos en el continente americano.

HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA DE LA AMÉRICA INDÍGENA:

PREGUNTAS, PERSPECTIVAS Y PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN

Durante mucho tiempo, los historiadores mostraron la historia de América mediante un discurso narrativo que comenzó con la llegada de los navegantes europeos al continente americano. Inserta en el escenario histórico de la expansión marítima y comercial europea de los siglos xv y xvi, esta narrativa colonialista, exaltadora de la gloriosa era de las grandes exploraciones y descubrimientos, consolidaba la visión de que América sólo comenzó a existir, en realidad, con la llegada de las embarcaciones españolas de Cristóbal Colón a las Indias Occidentales, un islote de las Bahamas al que el navegador genovés le dio el nombre de San Salvador el 12 de octubre de 1492.

La idea errónea de “descubrimiento de América”, popularizada desde ese momento, convertía la historia de este continente en un simple complemento de la historia de Europa, al presentarse los europeos como los verdaderos responsables de introducir al continente americano en el mapamundi de la época y de considerar a los pueblos amerindios con un criterio que los hacía inferiores en la cadena evolutiva de la “historia de las civilizaciones”.

Por su parte, los análisis contemporáneos, como los de los especialistas Ella Shohat y Robert Stam, sobresalen por esgrimir una perspectiva crítica ante la historiografía clásica al llamar la atención sobre el hecho de que, tal como ocurriera en el caso de África,

las Américas de antes de la Conquista fueron víctimas del mismo doble proceso de mistificación y difamación. La historiografía convencional pinta, en muchas ocasiones, un cuadro que se regocija en exceso de la vida en Europa durante la época del “descubrimiento”. Sin embargo, la verdad es que, en esa época, gran parte del continente europeo era escenario de guerras fratricidas, rebeliones campesinas y diversas formas de violencia patrocinadas por la Iglesia, que redujeron drásticamente la expectativa de vida (la media oscilaba entre veinte y treinta años). Por otro lado, las Américas, aunque no fueran el paraíso terrenal pintado por la fantasía primitivista europea, estaban bastante pobladas por habitantes relativamente bien alimentados que no conocían algunas de las enfermedades comunes en Europa. Aunque los europeos llamaran al continente “el Nuevo Mundo”, algunos de sus territorios habían sido ocupados desde hacía ya por lo menos 30 mil años, lo cual hizo que muchos intelectuales se cuestionaran la prioridad del llamado Viejo Mundo. Los europeos también decían que las tierras estaban “desocupadas”, pero estimados contemporáneos calculan que entre 75 y cien millones de personas vivían en las Américas en 1492. Estos pueblos tenían una amplia variedad de sistemas sociales, desde grupos igualitarios de caza y recolección hasta reinos e imperios basados en una jerarquía opresiva. En relación con el estereotipo positivo asociado al “indígena ecológico”, sus prácticas reales eran muy variadas, aunque rara vez tan destructivas como las europeas. Los pueblos nativos hablaban cientos de lenguas diferentes, constituían estructuras matriarcales y patriarcales, y demostraban sin duda que eran capaces de vivir y autogobernarse en contextos diversos. Sus logros incluían una agricultura regida por prácticas ecológicas; sistemas de irrigación; calendarios bastante complejos; rutas comerciales que se extendían por cientos y hasta miles de kilómetros sobre tierra y mar (como la que salía de Cuzco); ciudades bien planeadas, como Tenochtitlán y Cahokia, y arreglos sociales sofisticados como aquellos de la confederación de los iroqueses o las ciudades-estado de los aztecas e incas. El cero como base de las matemáticas ya era conocido por los mayas al menos medio milenio antes de ser descubierto por los asiáticos (Europa aprendería la lección más tarde con los árabes).

La idea de que los pueblos nativos son prehistóricos o no tienen historia –en el sentido de no poseer ni registros históricos ni ningún tipo de desarrollo significativo que merezca la designación– es otra equivocación europea.4

Con la misma perspectiva crítica, el historiador brasileño Ronaldo Vainfas alerta sobre el cuidado que los especialistas del área de historia de América deben tener para no incurrir en esas trampas y errores consolidados a lo largo de los siglos debido a la perspectiva histórica e historiográfica colonialista y eurocéntrica. Según el historiador:

“La historia de los pueblos sin historia”: la expresión de Henri Moniot se aplica, al menos en parte, al estudio de las sociedades y culturas de América antes de la llegada de los europeos. En primer lugar, por la tendencia europocéntrica del enfoque histórico, acostumbrado a contemplar a aquellos pueblos a la luz de la colonización y de la cultura occidental, como si la razón de ser de las culturas americanas fuese dada por la situación colonial. Por ello, es frecuente que cuando los historiadores estudian estos pueblos, incluso al retroceder a periodos anteriores a la conquista, usen categorías como “bárbaro” o “civilizado”, “salvaje” o “primitivo”, e incluso la idea de “indio”, la cual no deja de ser una construcción del lenguaje colonizador. Reconocer plenamente la originalidad de las culturas americanas es, sin duda, una tarea difícil: es casi como hacer otra historia, buscar nuevas categorías y nuevas preguntas.5

Sabemos que, sin duda, la (re)escritura de la historia de América no es una tarea simple para el historiador contemporáneo de esta especialidad, ya que la propia construcción de la narrativa histórica de los pueblos y de los países americanos se ve desde el punto de vista historiográfico europeo que trata a América como un resultado histórico de Europa. De la misma forma, destaca el hecho de que la historiografía contemporánea sobre la historia de América ha heredado formas de denominar los periodos históricos (“historia de la América precolombina”, “historia de la América colonial” e “historia de la América independiente”) que otorgan un papel de prominencia europea a la historia americana, lo cual hace a su vez que ésta se vuelva extraña para los propios americanos, según se expone a continuación.

Historia de la América precolombina

El término “América precolombina” se refiere a la fase “prehistórica” del continente americano que indica el periodo en el que los europeos todavía no establecían contacto con las poblaciones autóctonas de América. Los términos más comunes utilizados para definir este periodo (“América prehistórica” y “América precolombina”) son problemáticos, porque su visión del mundo se muestra desde una perspectiva discursiva colonialista y eurocéntrica que devalúa la importancia, la especificidad y la singularidad de la historia americana, al descartar un largo periodo que va desde el poblamiento humano del continente hasta la caída de las civilizaciones amerindias debido a los procesos de conquista europea de finales del siglo XV e inicios del XVI.

El término “prehistoria” está cargado de connotaciones evolucionistas y prejuiciosas provenientes del cientificismo que marcó las ciencias humanas en el siglo XIX, pero que los historiadores contemporáneos comenzaron a cuestionar sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. El punto de partida de esta respuesta historiográfica fue que no únicamente las civilizaciones que hubieran desarrollado formas de escritura podían ser consideradas capaces de producir historia, sino también los pueblos iletrados, los cuales quedaban relegados a la condición de “bárbaros salvajes”.6 Al respecto, los historiadores contemporáneos han sustituido el término “prehistoria” por “historia de los pueblos sin escritura”, y han realizado un trabajo de reconstrucción con el apoyo de la arqueología y la paleontología.

De la misma forma, el uso del término “América precolombina” para denominar el periodo de la historia de los pueblos amerindios previo a la llegada de los europeos es muy criticado en la actualidad y presenta asimismo algunos inconvenientes que deben tomarse en cuenta. En virtud de su sesgo eurocéntrico y teleológico, dicho término anula la especificidad histórica de las sociedades amerindias y presenta la historia de América desde una óptica interpretativa europea, que trata de colocarla en una etapa histórica inferior al destacar aspectos ajenos al desarrollo de las culturas de los pueblos amerindios antes del viaje de Cristóbal Colón: el término parece acentuar que América sólo comenzó a tener relevancia histórica a partir de la llegada de los europeos al continente americano.

La antropóloga estadounidense Betty J. Meggers se opone a tales prejuicios creados por la historiografía europea sobre la historia de la América indígena antes de la llegada de Colón y subraya, en primer lugar, que el desarrollo de las civilizaciones amerindias fue interrumpido bruscamente por la conquista y la colonización europeas. Según la autora,

El Nuevo Mundo es un laboratorio antropológico único, pues el proceso de desarrollo cultural aborigen sucedió casi en aislamiento, antes de que se detuviera repentinamente con el flujo de soldados europeos, sacerdotes, exploradores y colonizadores, después de 1492. En algunas regiones, como las Antillas Mayores, el este de Estados Unidos y La Pampa argentina, las consecuencias fueron devastadoras y los habitantes indígenas fueron extintos rápidamente. En otras, particularmente en las montañas mesoamericanas y andinas, los indígenas continuaron conformando el grueso de la población rural, como ocurría en tiempos prehispánicos, pero su cultura pasó a ser una mezcla de costumbres indígenas y europeas. Sólo en algunas regiones inaccesibles, como el bosque amazónico, persiste el modelo aborigen. En las planicies norteamericanas, donde antes pastaban 50 millones de bisontes, hoy en día abarrotan las carreteras 50 millones de automóviles. En Estados Unidos, represaron ríos, tumbaron bosques y allanaron montañas, por lo que el paisaje conserva poca semejanza con aquel de hace 400 o incluso 200 años.7

Al criticar el hecho de que “el hemisferio está dominado por gente que sigue trazando su historia según la tradición europea de las antiguas civilizaciones del Mediterráneo y del Oriente Medio, a pesar de casi medio milenio de residencia en el Nuevo Mundo”,8 Meggers cuestiona, en segundo término, si determinados inventos y avances podrían considerarse prerrequisitos fundamentales para la evolución de las civilizaciones. Al presentar elementos de comparación y diferenciación presentes en el desarrollo histórico de las civilizaciones del Viejo y el Nuevo Mundo, la autora aporta la siguiente reflexión:

[...] Para realizar tal estudio, necesitamos conocer bien tanto el Nuevo como el Viejo Mundo, ya que si examináramos cualquiera de ellos de forma aislada, podríamos incurrir en errores. Por ejemplo: la escritura se suele considerar indispensable para alcanzar la civilización; sin embargo, los incas, que crearon uno de los imperios más notables de la Antigüedad, no la conocían. La rueda, otro invento siempre citado como esencial, nunca fue un elemento significativo en la cultura aborigen del Nuevo Mundo. Los mayas poseían el calendario más exacto del mundo en 1492, pero no conocían la tracción animal ni el hierro. Una comparación cuidadosa del desarrollo cultural en los dos hemisferios es, por tanto, la única forma por la cual se pueden aislar los factores decisivos y juzgar las hipótesis sobre el significado relativo de las diferentes situaciones ambientales, sociales e históricas.9

Además, Meggers pone de manifiesto la importancia de las contribuciones amerindias para el desarrollo histórico de Europa:

Sin embargo, si vamos más allá de las apariencias, queda claro que la civilización moderna sería diferente sin los descubrimientos de los indios americanos. El caucho, un ingrediente decisivo en miles de inventos, desde los aviones supersónicos hasta los neumáticos, es una planta del Nuevo Mundo. El tabaco, que brinda satisfacción a las personas de casi todos los lugares, se domesticó en las Américas. El chocolate, uno de los dulces más populares del mundo, era una bebida azteca. El maíz (cereal), en cientos de variedades, es la base económica de millones de personas y la fuente alimenticia de otros tantos, desde los productores de cereales y de comida para animales hasta los vendedores de palomitas en el circo. La papa se volvió tan importante en Inglaterra que se le llama “patata inglesa” [en Brasil], aunque se hubiese domesticado en los Andes. La castaña y el cacahuate, el aguacate y la piña, el frijol, la calabaza, el camote, la yuca, el jitomate y el chile están entre algunas de las plantas americanas incorporadas a la dieta alimenticia en todas las partes del mundo. Miles de personas le deben la salud e incluso la vida a la quinina y a la cocaína, que fueron descubiertas por indígenas sudamericanos. La lista podría ampliarse para incluir fibras, juegos, piezas de mobiliario y vestimentas, todos ellos integrados de tal manera a la civilización moderna que se nos olvida que no forman parte de nuestra herencia del Viejo Mundo.10

Al buscar (re)construir una historia legítima de la América indígena, es importante estar atentos también al hecho de que el propio nombre “América” fue una invención europea. El historiador mexicano Edmundo O’Gorman realizó un estudio centrado en el análisis de los viajes de Colón, específicamente el de 1492, y concluyó, a partir de los escritos del navegador y de los principales cronistas de la época de las grandes exploraciones y de la conquista de América, que existía la necesidad de desmontar el concepto de “descubrimiento de América” y sustituirlo por “invención de América”:

El término “invención” es sugerente por la ambigüedad que representa: por un lado, viene acompañado de toda una visión de América en la que predomina lo fantástico, lo llamativo, lo legendario, lo mítico; por otro, el término puede remitir a algo que se construye de manera racional. Por eso mismo, su narrativa tiene el sentido de la construcción de una visión. Su “invención” tiene carácter de crítica a la historiografía que produjo el concepto de “descubrimiento”.11

En ese sentido, el análisis de O’Gorman pretendía privilegiar el “proyecto de Colón” y, con base en eso, cómo se fue construyendo América a lo largo de su proceso de “descubrimiento”, “conquista” y “colonización”. De acuerdo con el autor.

En el sistema del universo y en la imagen del mundo que acabamos de esbozar, no existe ninguna entidad que constituya la esencia de América, que esté dotada de ese sentido o significado particular. La América real, verdadera y literal, como tal, no existe, a pesar de la existencia de esa masa de tierra no sumergida que, con el paso del tiempo, acabará por atribuirle ese sentido, ese significado. Así, Colón vive y actúa en el ámbito de un mundo en el que América, imprevista e imprevisible, era, en todo caso, una mera posibilidad futura, aunque ni él tenía idea de ella ni podría haberla tenido [...] Los viajes de Colón no fueron, ni podrían haber sido, “viajes a América”, porque la interpretación del pasado no tiene, ni puede tener, como las leyes justas, efectos retroactivos. Afirmar lo contrario, proceder de otro modo, es despojar a la historia de la luz con la que ilumina su propio devenir y privar a los logros de su profundo dramatismo humano y de su no menos profunda verdad personal. Diametralmente diferente de la actitud que adoptan todos los historiadores que parten del principio de una América a la vista, ya plenamente hecha, plenamente construida, vamos a partir de un vacío, de una América que todavía no existe.12

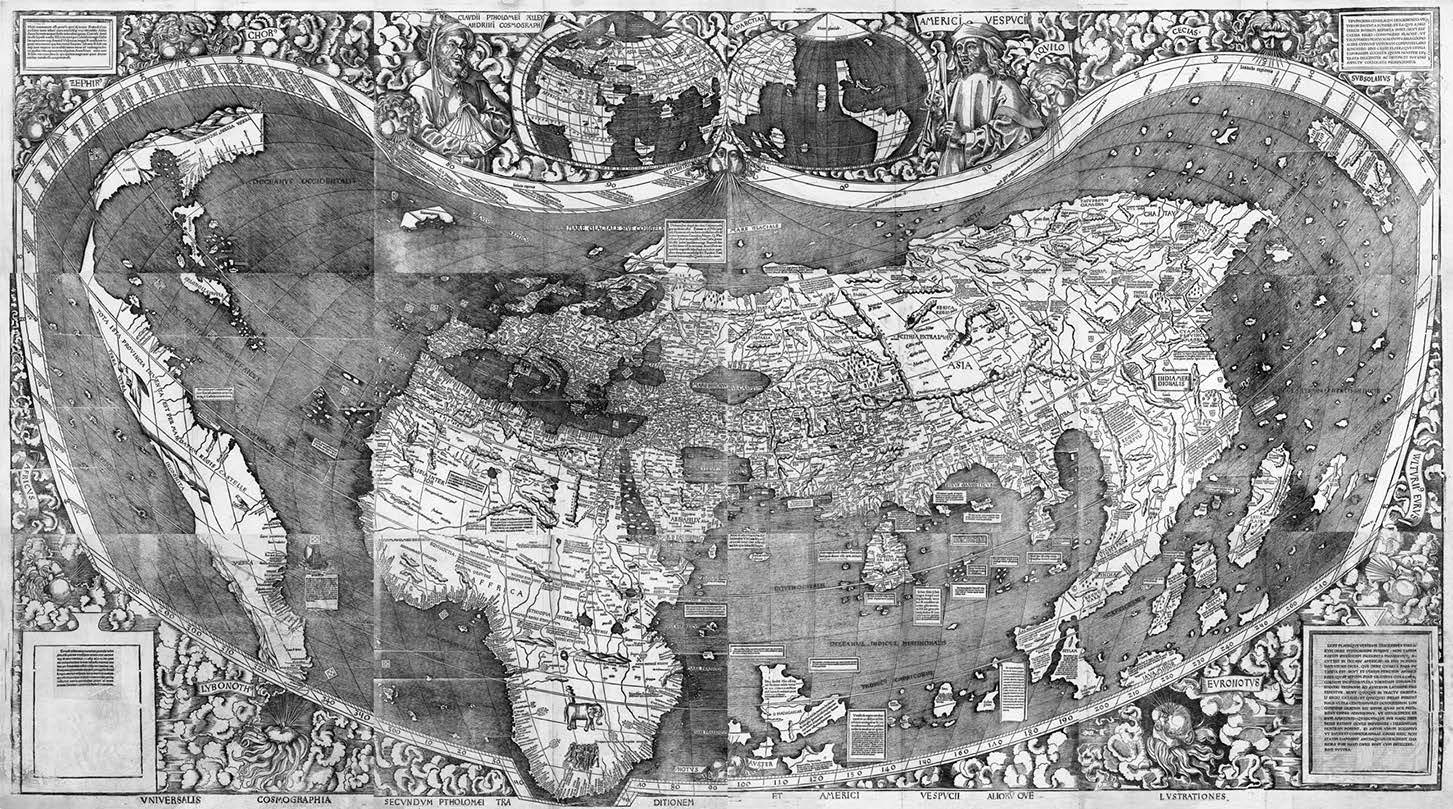

El análisis de O’Gorman es importante para percibir la manera en que la narrativa histórica acaba por llevar a cabo una construcción teleológica y de dotar de significados “posteriores” a los episodios relacionados con los viajes de Colón y el “descubrimiento de América”. Además, cabe destacar que, a pesar de que Colón llegó a América, hasta su último viaje seguía convencido de que estaba a las puertas de la India o de China, y no se dio cuenta de que se trataba, en realidad, de un nuevo continente. Fue el navegador florentino Américo Vespucio quien, navegando por la costa de la actual América del Sur en 1501, comprobó que las tierras se extendían demasiado al sur, lo cual indicaba que no podía ser Asia sino un “Nuevo Mundo”, constatación que lo llevó a divulgar la idea de que Colón había descubierto un nuevo continente.13 Por esa razón, el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller, con alguna contribución de Matthias Ringmann, estampó, al editar su Cosmographiae lntroductio [Introducción a la cosmografía] de 1507, el nombre “América”, en homenaje a la percepción de Vespucio, en vez de “Nuevo Mundo”.14

En su texto, Waldseemüller y Ringmann fueron bastante explícitos en cuanto al motivo de imaginar el nombre “América”. Ellos rendían un homenaje a Vespucio al proponer para el nuevo continente una versión femenina del nombre de Americus –nombre cristiano de Vespucio en la lengua culta de la época– por analogía con las formas femeninas “África” y “Asia”, y la forma latina “Europa”. Tras describir los tres continentes conocidos de Ptolomeo, los autores continúan: “Esas regiones son bien conocidas, y Américo Vespucio encontró una cuarta parte, para la cual no vio motivo a que alguien pudiese desaprobar que se le diera el nombre de Américo, el descubridor, un hombre de gran sagacidad. Una forma adecuada sería Amerige, que significa [en griego] tierra de Américo, o América, dado que Europa y Asia recibieron nombres femeninos”.

Es evidente que ellos nunca pensaron en aplicar el nombre a todo el continente de las Américas sino sólo a la parte al sur del ecuador, donde la tradición situaba las antípodas y donde Vespucio pensó haberlas encontrado.15

Cabe destacar también que el término “indio” o “indígena”, que fue atribuido –como forma homogeneizadora– a las diversas poblaciones nativas del continente, tuvo su origen en un error de percepción de Colón. El filósofo y lingüista búlgaro Tzvetan Todorov hace la siguiente observación:

Colón no es bueno en la comunicación humana, porque no está interesado en ella [...] la poca percepción que Colón tiene de los indios, mezcla de autoritarismo y condescendencia; la falta de comprensión de su lengua y de sus gestos; la facilidad con la que aliena la voluntad del otro pretendiendo tener un mejor conocimiento de las islas descubiertas; la preferencia por la tierra y no por los hombres. En la hermenéutica de Colón, estos aspectos no tienen un lugar reservado16 […]

Es de esperarse que todos los indios –culturalmente vírgenes, página en blanco esperando la inscripción española y cristiana– sean parecidos entre sí. “Todos se parecían a aquel con el que acabo de hablar: misma condición, todos desnudos y de la misma estatura” (17.10.1492). “Habían venido muchos, semejantes a los de otras islas, igualmente desnudos y pintados” (22.10.1492). “Estos son de la misma naturaleza y tienen los mismos hábitos que los que hasta ahora encontramos” (1.11.1492). “Son, dice el almirante, gente semejante a los indios de los que ya hablé, tienen la misma fe” (3.12.1492). Los indios se parecen por estar desnudos, privados de características distintivas.17

Figura 1. Martin Waldseemüller, Universalis Cosmographia Secundum Ptholomaei Traditionem et Americi Vespucii Alioru[m]que Lustrationes [Geografía universal según la tradición de Ptolomeo y las contribuciones de Américo Vespucio y otros], Saint-Dié, 1507, mapa en 12 hojas (de 46 × 63 cm, o más pequeñas), 128 × 233 cm. Publicado en el libro Cosmographie lntroductio, se trata del primer mapamundi en el que aparece el nombre ‘’América” para denominar, como homenaje al navegador italiano Américo Vespucio, la región recién descubierta, y el primero en el que se exhibe todo el hemisferio occidental y el océano Pacífico. La única copia original de esta “certidumbre del nacimiento de América” se encuentra en exhibición en la Librería del Congreso, en Washington, Estados Unidos. [Library of Congress, Washington, Estados Unidos.]

Resulta curioso que las primeras impresiones de los europeos sobre los indígenas al llegar al “Nuevo Mundo” crearon relatos muy similares. El historiador español Felipe Fernández-Armesto apunta:

Las semejanzas entre los escritos de Colón, Vespucio y Caminha –el primero hablando de los pueblos de las islas caribeñas; el segundo, de una serie de comunidades de Venezuela y Brasil; el tercero, de un encuentro con los tupíes– son tan notables que sólo pueden explicarse de dos maneras. Las semejanzas pueden haber sido el resultado de una especie de conspiración: Vespucio seguramente conocía los textos de los otros autores y podía haberlas tomado de Colón por una cuestión de hábito, ya que estaba siempre a la sombra del almirante. Para cuando hizo su segundo viaje, ya había tenido oportunidad de conocer también las ideas de Caminha, que podía haberse basado en conocimientos tomados de los escritos de Colón y Vespucio. Otra posibilidad es que las semejanzas de los relatos se deriven de las mismas dificultades enfrentadas por los tres hombres. Los tres tuvieron que luchar para darle sentido a una experiencia perturbadoramente nueva, y los tres tuvieron en mente los mismos modelos literarios. Las primeras descripciones que Vespucio hizo de los nativos seguían de cerca el modelo establecido por Colón. Lo primero que Colón registró sobre los habitantes del Nuevo Mundo –la primera cosa que, por lo que sabemos, fue señalada por un europeo– fue el hecho de que ellos estaban, como dice él, “desnudos como su madre los trajo al mundo, y las mujeres también”. La versión de Vespucio es similar: los hombres y las mujeres estaban todos desnudos “como salieron del vientre de su madre” y, añadió, no sentían vergüenza alguna. La observación inicial de Caminha sobre los nativos sigue la misma línea: “de piel morena, desnudos, sin cosa alguna que les cubriera sus vergüenzas”. Su desnudez, enfatizaba el autor, no les causaba vergüenza, no más que “mostrar la cara”. “La inocencia de esta gente es tal que la de Adán no sería mayor respecto del pudor”.18