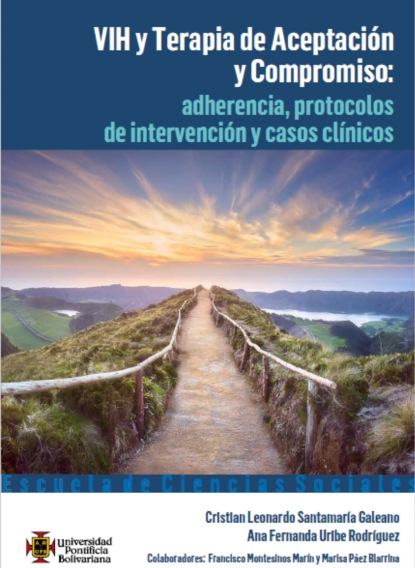

VIH y Terapia de Aceptación y Compromiso: adherencia, protocolos de intervención y casos clínicos

Издательство:

Автор

El VIH supone hoy un problema de salud pública global que los ciudadanos, los profesionales de la salud y las autoridades sanitarias no pueden ignorar. Debido a que además de las consecuencias físicas, el VIH implica desajustes psicológicos, complicaciones neurológicas (que se presentan de acuerdo con la fase de la enfermedad), efectos secundarios de medicación y factores psicosociales como la ansiedad, depresión, sentimientos de culpa, apoyo social, calidad de vida, adherencia al tratamiento, afrontamiento del diagnóstico, estigma y conductas sexuales de riesgo, pueden incidir en que la enfermedad avance con mayor rapidez, y, por ende, en la vida de las personas seropositivas.

<br/>

La adherencia al tratamiento implica el desarrollo de diferentes conductas comprometidas y valiosas de implicación activa con el cuidado de la salud y el control de la enfermedad, elegidas libremente, interrelacionadas y en constante ejecución, y que se corresponden con una o varias áreas vitales en la vida de la persona, cuya función se encuentra al servicio de sus valores. Siendo un factor fuertemente asociado con el éxito o fracaso

terapéutico, al cumplir un papel fundamental para el manejo efectivo de la infección por VIH y éxito del tratamiento, puesto que la acelerada replicación y mutación del virus requiere un alto grado de adherencia, la cual debe ser de mínimo un 95% en todas las conductas de tipo farmacológico y no farmacológico.

<br/>

En este contexto, desde la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), se han desarrollado investigaciones científicas que han permitido ir esclareciendo las variables relacionadas con el comportamiento de adherencia, lo que ha posibilitado introducir herramientas terapéuticas eficaces para intervenir problemáticas vinculadas con el VIH que conllevan experiencias significativas de malestar para las personas con este diagnóstico, como el estigma, la escasa aceptación del diagnóstico, la no-adherencia al tratamiento, entre otras.

<br/>

Por consiguiente, este libro entrega al lector evidencia empírica actualizada con sustento teórico y metodológico, acerca de la aplicación eficaz de la ACT, con resultados efectivos en personas que viven con VIH en tanto brinda herramientas terapéuticas que pueden ser implementadas en el contexto clínico y de la salud por profesionales de la Psicología.