- -

- 100%

- +

En este contexto, y una vez más superando las lealtades imperiales, un colono inglés llamado Terry, espía al servicio de los españoles, propuso en un viaje a España organizar una expedición comercial y diplomática para hacer una colonia a la entrada del río San Juan. En realidad, todo fue fruto de la competencia y rivalidad que mantuvo con Irving y sus socios, pero nada funcionó.

Consideraciones finales

En este complejo escenario que hemos dibujado, los pueblos mosquitos, ingleses y españoles desarrollaron un juego implícito de relaciones tensas y conflictivas, no exento de prolongados periodos de sosiego en los que establecieron, entre unos y otros, acuerdos comerciales, diplomáticos, colonizadores y sexual-afectivos. La posición de fuerza de los zambos sobre los españoles y otros grupos indígenas se debió al poderío militar que proporcionaban las armas obtenidas en el trato con los ingleses. Así, por más de un siglo, se dedicaron a esclavizar hombres y mujeres nativos; los primeros, para vender a los ingleses y, las segundas, adoptadas como esclavizadas para todo tipo de servicios. Los mosquitos eran polígamos, circunstancia que los volvió un grupo predominante con un fuerte incremento demográfico en el siglo XVIII.

Entre 1687 y 1750, no hubo presencia española en la costa; a pesar de ello, la monarquía hispánica se negaba a no considerar aquellos territorios de su jurisdicción. Así, la economía de este reino de zambos se complementó con los intercambios con Jamaica y otras islas del Caribe, aunque su actividad económica elemental era la de la recolección de productos de la naturaleza que complementaban con la prestación de servicios a los ingleses en la tala, la caza, la pesca y lo militar.

Es importante considerar, entonces, que para interpretar los aconteceres en este Caribe occidental es necesario contemplar las formas en que estos pueblos costeros nativos de Yucatán y la Mosquitia entablaron relaciones complejas con los europeos y cómo estas afectaron las políticas imperiales. Habitantes de un territorio propio, pero disputado por ingleses y españoles y, sobre todo, entre distintas redes de agentes comerciales, unidos por intereses comunes, que provocaron el crecimiento regional y la superación del espacio y tiempo. Sin duda alguna, se trató de territorios transicionales vinculados a la ciudad portuaria de Kingston, donde se permitían intercambios extraimperiales entre agentes de distintas nacionalidades que desarrollaron las conexiones de distintas regiones, más allá de cualquier frontera, entre la competencia y la oposición.

Referencias bibliográficas

Bassi, E. (2017). An Aqueous Territory Sailor Geographies and New Granada’s Transimperial Greater Caribbean World. Durham, Inglaterra: Duke University Press.

Block, K. (2012). Ordinary Lives in the Early Caribbean: Religion, Colonial Competition, and the Politics of Profit. Athens, Estados Unidos: University of Georgia Press.

Cervera Molina, A. E. (2019). Belice y Yucatán a través de las historias de viajes: Dos siglos de escenarios traslapados. Diálogos a propósito del vacío. Península, 14(2), pp. 77-98.

Conover Blanca, C. (2016). De los frentes de batalla a los linderos tangibles en el sureste novohispano. La demarcación de los límites de los territorios ampliados de los establecimientos británicos del Walix por la convención de Londres de 1786. Historia de América, (152), pp. 91-133.

Dampier, W. (2003). Dos viajes a Campeche. Ciudad de México, México: Porrúa.

Dawson, F. G. (1983). William Pitt's Settlement at Black River on the Mosquito Shore: A Challenge to Spain in Central America, 1732-87. The Hispanic American Historical Review, 63(4), pp. 677-706. doi: 10.2307/2514901

Elliott, J. H. (2007). Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America, 1492-1830. New Haven, Londres: Yale University Press.

Evans, T. R. (2013). Britain and the Mahogany Trade of the Americas in the 18th and 19th Centuries (Final project for Professor Lauren Jarvis' course “World History Since 1500” [undergraduate]). University of Utah, Utah, Estados Unidos.

Finamore, D. (2004). Pirate Water. Sailing to Belize in the mahogany trade. en D. Killingray, M. Lincoln y N. Rigby (Eds.), Maritime Empires: British Imperial Maritime Trade in the Nineteenth Century (pp. 30-47). Rochester, Estados Unidos: The Boydell Press.

Gámez, J. D. (1939). Historia de la costa de los Mosquitos (hasta 1894) en relación con la conquista española. Managua, Nicaragua: Talleres Nacionales.

García, C. (1999). Interacción étnica y diplomacia de fronteras en el reino Miskitu a fines del siglo XVIII. Anuario de Estudios Americanos, 56(1), pp. 95-105.

García, C. (2002). Hibridación, interacción social y adaptación cultural en la Costa de Mosquitos, siglos XVII y XVIII. Anuario de Estudios Americanos, 59(2), pp. 441-462.

González, N. L. (2008). Peregrinos del Caribe. Etnogénesis y etnohistoria de los garífunas. Tegucigalpa, Honduras: Editorial Guaymuras.

Jarvis, M. (2010). In the Eye of All Trade: Bermuda, Bermudians, and the Maritime Atlantic World, 1680-1783. Chapel Hill, Estados Unidos: University of North Carolina Press.

Klooster, W. (2014). Inter-imperial smuggling in the Americas, 1600-1800. In B. Bailyn y P. L. Denault (Eds.), Soundings in Atlantic History: Latent Structures and Intellectual Currents, 1500-1830 (pp. 141-180). Cambridge, Estados Unidos: Harvard University Press.

Marcus, L. (1990). English Influence on Belize and the Peten Region of Northern Guatemala, 1630 to 1763. Texas, Estados Unidos: Southern Methodist University.

Naranjo, C. (2017). Historia mínima de las Antillas. Ciudad de México, México: Colegio de México.

Offen, K. (2000). British Logwood Extraction from the Mosquitia: The Origin of a Myth. The Hispanic American Historical Review, 80(1), pp. 113-135.

Offen, K. (2002). The Sambo and Tawira Miskitu: The Colonial Origins and Geography of Intra-Miskitu Differentiation in Eastern Nicaragua and Honduras. Ethnohistory, (49), pp. 319-372.

Offen, K. (2008). El mapeo de la Mosquitia colonial y las prácticas espaciales de los pueblos mosquitos. Mesoamérica, 29(50), pp. 1-36.

Oostindie, G. y Roitman, J. V. (2014). Dutch Atlantic Connections, 1680-1800. Linking Empires, Bridging Borders. Leiden, Boston: Brill.

Parson, J. J. (1964). San Andrés y Providencia. Una geografía histórica de las islas del mar Caribe occidental. Bogotá, Colombia: Banco de la República.

Payne, E. (2007). El Puerto de Trujillo un viaje hacia su melancólico abandono. Tegucigalpa, Honduras: Editorial Guaymuras.

Prado, F. (2019). Trans-Imperial Interaction and the Rio de la Plata as an Atlantic Borderland. en D. A. Levin Rojo y C. Radding (Eds.), The [Oxford] Handbook of Borderlands of the Iberian World (pp. 1-25). Nueva York, Estados Unidos: Oxford University Press.

Raddel, D. R. (1970). Exploration and commerce on Lake Nicaragua and the Rio San Juan, 1564-1810. Journal of Interamerican Studies, 12(1), pp. 107-125.

Reichel, R. B. (2016). Sobre las olas de un mar plateado. La política defensiva española y el financiamiento militar novohispano en la región del Gran Caribe, 1598-1700. Mérida, Venezuela: Cephcis-Unam.

Restall, M. (2014). Crossing to Safety? Frontier Flight in Eighteenth-Century Belize and Yucatan. Hispanic American Historical Review, 94(3), pp. 381-419.

Román, R. y Vidal, A. (2019). Memorias, Historia y Olvido. Colonialismo sociedad y política en San Andrés y Providencia. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional.

Rupert, L. M. (2012). Creolization and Contraband: Curaçao in the Early Modern Atlantic World. Athens, Estados Unidos: University Georgia Press.

Rupert, L. M. (2019). Shaping an Inter-Imperial Exchange Zone: Smugglers, Runaway Slaves, and Itinerant Priests in the Southern Caribbean. Handbook of Borderlands of the Iberian World (pp. 741-764). Nueva York, Estados Unidos: Oxford University Press.

Sandner, G. (2002). Centro América y el Caribe occidental. Coyunturas crisis y conflictos 1503-1984. San Andrés, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Solorzano, F. (1993). La colonización de la costa Caribe de Nicaragua 1633-1787. Persistencia indígena en Nicaragua. América indígena, 1-2(53), pp. 41-60.

Sorsby, W. (1982). Una compañía puritana en la Mosquitia. Nicaragua, 3(8), pp. 69-76.

Thomas, H. (1998). La trata de esclavos. Historia de tráfico de seres humanos de 1440 a 1870. Barcelona, España: Planeta.

Toussaint, M. (2004). Belice: textos de su historia 1670-1981. Ciudad de México, México: Instituto Mora.

Trujillo Bolio, M. (2019). Trasiegos marítimos y costaneros desde Yucatán. Mercadeo ultramarino de cabotaje desde los litorales campechanos y maya yucatecos. México: Ciesas.

Victoria, J. (2015). Corrupción y Contrabando en la península de Yucatán de la colonia a la independencia. Mérida, México: Conaculta.

Vidal Ortega, A. (2002). La Cartagena de Indias y la región histórica del Caribe 1580-1640. Sevilla, España: EEHH.

Von Grafenstein, J., Reicher. R. y Rodríguez, J. C. (Eds.). (2019). Entre lo legal, lo ilícito y lo clandestino. Prácticas comerciales y navegación en el gran Caribe, siglo XVII-XIX. Ciudad de México, México: Instituto Mora.

Von Oertzen, E. (1985). El colonialismo británico en el reino misquito en el siglo XVII y XVII. Revista Académica de la Universidad Centroamericana, 24, pp. 5-28.

Williams, C. A. (2013). Living Between Empires. Diplomacy and Politics in the Late Eighteenth Century Mosquitia. The Americas, 2(70), pp. 237-268.

Williams, C. A. (2014). If You Want Slaves Go to Guinea: Civilisation and Savagery in the Spanish Mosquitia, 1787-1800. Slavery y Abolition, 35(1), pp. 121-141.

Winzerling, E. O. (1946). The Beginning of British Honduras, 1506-1765. Nueva York, Estados Unidos: North River Press.

Zacek, N. A. (2010). Settler Society in the Leeward Islands 1670-1776. Nueva York, Estados Unidos: Cambridge University Press.

5. Relación de las islas de las Bermudas. (7 de enero 1620). Indiferente General 1526 (núm. 17). Archivo General de Indias.

6. Virrey Nueva Granada. (26 de febrero de 1789). Informe de gobierno Economía Nueva Granada y Pacificación de los Mosquitos. Diverso-Colecciones 32 (n.o 36). Archivo Histórico Nacional, Madrid.

7. Portas, A. (agosto 1 de 1790). Informe del viaje entre Gracias a Dios y Bluefields. Secretaría de Guerra [Legajo 6949, 17, 1-118]. Archivo General de Simancas.

8. Informe del capitán José del Río. (1793). Secretaría de Guerra (Legajo 6950, pp. 141-181). Archivo General de Simancas, Simancas.

9. Relación del estado de la familia de Pitt. Cartagena de Indias. (25 de marzo 1784). Secretaría de Guerra (Legajo 6945, pp. 453-459). Archivo General de Simancas, Simancas.

10. Asuntos seguidos sobre el recurso hecho a esta Real Audiencia por Don Francisco de Thoves y Don Domingo de Azaña Zalazar, oficiales de las Cajas Reales de la ciudad de Comayagua Guatemala. (19 de agosto de 1750). Consejo (Legajos 20969-20970). Archivo Histórico Nacional, Madrid.

11. Vía reservada, descripción de la ceremonia en Cartagena de Indias. (6 de marzo 1787). Secretaría de Guerra (Legajo 6945, 1. pp. 897-903). Archivo General de Simancas, Simancas.

Capítulo 2

Los paisajes de la narración: visiones sobre la península de Yucatán. Siglos XVIII al XX

Ana E. Cervera Molina

Centro de Investigaciones Silvio Zavala

Universidad Modelo

Introducción

La frontera entre México y Belice tiene una longitud total de 236,4 kilómetros, los cuales están divididos en tres tramos: el tramo terrestre, que comprende 13,4 kilómetros; el tramo fluvial, que abarca 136 kilómetros, dibujados sobre el cauce del río Hondo; y el tramo marítimo, trazado sobre la bahía de Chetumal, con una longitud de 87 kilómetros (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2019b). Esta es una frontera fijada totalmente por cuerpos de agua, siendo el río Hondo, el río Azul, la bahía de Chetumal y la Boca de Bacalar Chico los paisajes naturales de referencia que dan cuenta del pasado histórico de la región. Este particular cruce fronterizo ha tenido una configuración histórica compleja y silenciosa que, actualmente, reconoce cuatro puntos de tránsito oficiales que han sido ratificados por ambos países: el puente fronterizo Subteniente López I, Subteniente López II “Chactemal”, La Unión y la vía de transporte marítimo que tiene como punto de partida la Isla de San Pedro en Belice (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2019a).

Desde tiempos coloniales, este territorio ha sido difícil en su demarcación, exploración y posterior establecimiento administrativo debido a su remota localización geográfica, sobre todo con respecto al centro administrativo de México; a su clima húmedo y tropical, susceptible al embate de los huracanes y ciclones; y a la baja densidad de población de la zona, la cual está compuesta predominantemente por afrodescendientes, indígenas con un pasado rebelde y mestizos. Este territorio ambiguo, referido otrora como el Wallis, representa el puente de unión y transición entre la península de Yucatán y lo que hoy se reconoce como Belice, en cuanto que ambos espacios pueden reconocerse como parte de un territorio de frontera que tiene sus propias lógicas espaciales, no necesariamente dependientes de la frontera norte mexicana, aunque sí en diálogo constante con ella.

El presente texto tiene como temas centrales la frontera, los viajes y las diferentes formas de observación de los paisajes. En él se proyecta hacer un examen dialógico e interdisciplinario entre tres diferentes fuentes de análisis: 1) los diarios militares, concernientes a las visitas a los asentamientos ingleses en el Walix, posteriores a la Convención de Londres de 1786, en donde se perfilan los elementos que configuran la imagen del “viajero borbónico”; 2) las novelas que Emilio Salgari ubica en la península de Yucatán y en la bahía de Honduras tituladas La reina de los caribes (1901) y La capitana del Yucatán (1899), en donde la mirada literaria y el viaje imaginado se vuelven predominantes para la configuración de la región; y 3) las implicaciones diplomáticas del Tratado Spencer-Mariscal, del 8 de julio de 1893, con especial énfasis en los elementos que llevaron a la delimitación y al trazado de la frontera internacional entre México y Belice, en donde a través de la cartografía y la diplomacia se fijó y oficializó el paisaje. Este recorrido tiene como objetivo dar un panorama amplio de las diversas visiones que han contribuido a lo largo de dos siglos a la configuración de la península yucateca y de Belice, entendidos estos como territorios de frontera con miras hacia al Caribe y Centroamérica.

Precisiones metodológicas

Antes de entrar de lleno al análisis correspondiente a este texto vale la pena hacer algunas aclaraciones conceptuales y metodológicas. En ese sentido, es pertinente decir que no existe un método interdisciplinario como tal: este se construye de acuerdo a la naturaleza de las fuentes y debe reconocer las diversas metodologías de las variadas ciencias de las que emana. En este caso, el enfoque metodológico interdisciplinario, del que parto, es el de la historia efectual, vista en los términos de la hermenéutica filosófica, que acuña H. G. Gadamer en Verdad y Método (1992). En consecuencia, mi interpretación de las fuentes primarias que aquí se presentan se enfoca en la narración de los hechos del pasado y en el efecto visible que estos han creado en el presente, dejando de lado la contrastación objetiva de la evidencia material para centrarme en las visiones de mundo que heredamos del pasado, entendidas estas como las creencias, ideas y explicaciones que tiene una sociedad sobre los distintos aspectos de su realidad concreta, a través de mediaciones simbólicas del sentido (Ortiz-Osés, 1995).

La mirada oficial: los viajeros borbónicos

Si el siglo XVII fue el de la defensa desesperada del Imperio, el siglo XVIII fue el tiempo de las guerras de la España ilustrada (Losada Malvárez, 2015). En él, España fue el escenario que enmarcó el teatro de guerra colonial que hizo del Caribe continental su más preciado botín. Después de ganarle a Francia en la Guerra de los Nueve Años (1688-1697), España se asomó a la modernidad que seguiría la Europa ilustrada; sin embargo, venía de un colapso general que había sido heredado por Carlos II, lo cual la dejaba prácticamente arruinada (Losada Malvárez, 2015). Durante esta época, un periodo de guerras constantes mermó significativamente el territorio español en Europa frente a Francia e Inglaterra, que ya se habían establecido como potencias comerciales en el siglo XVII. Dentro de esta vorágine de eventos vemos ascender al trono español a Felipe de Borbón (Felipe V), quien fusionaría el poder de Francia y España frente a sus enemigos e inauguraría, al terminar la Guerra de Sucesión (1701-1715), una era de reformas, producto del absolutismo borbónico, que cambiarían totalmente la forma en que se llevaba a cabo la administración colonial, dándole a esta criterios de eficacia y modernidad (Losada Malvárez, 2015).

Las políticas borbónicas, impulsadas por Carlos III12, empezaron su total aplicación en los límites americanos durante la segunda mitad del siglo XVIII. Su implementación tenía un doble objetivo: 1) recuperar el control en los territorios pertenecientes a la Corona española, que se encontraban invadidos o en uso corriente por extranjeros, y 2) acabar con los diferentes procesos que complicaban las relaciones “armónicas” entre españoles e indios “insumisos”, los cuales, aún tras varios siglos de colonización, se agrupaban en franjas o cinturones independientes de comercio y circulación de mercancías que no eran tributabas —o solo lo eran parcialmente— a las arcas de la Real Hacienda española (Calderón Quijano, 1944; Vázquez, 1992).

Tras el reformismo absolutista borbónico, y por iniciativa de Carlos III, se promulgaron en 1786 las Ordenanzas de Intendencias de la Nueva España; en ellas, se estipulaba que los territorios virreinales se dividirían en intendencias y subdelegaciones que tenían como objetivo principal limitar el poder de las figuras de autoridad locales y centralizar más el Gobierno. Por su parte, con estas nuevas disposiciones, el gobernador y capitán general de Yucatán adquirió el título de intendente de la Real Hacienda, lo cual le confirió autoridad fiscal sobre Yucatán, Campeche y Tabasco (Pinet Plasencia, 1998); sin embargo, era bien sabido que la Gobernación y Capitanía General de Yucatán tuvo una administración significativamente más autónoma que el resto de la Nueva España, pues aunque la figura del gobernador estaba subordinada a la Audiencia y al Virrey, el de Yucatán trataba directamente con la Corona. Dicha autonomía se justificaba por el aislamiento geográfico de la zona y por la dificultad en las comunicaciones con la capital del virreinato (Pinet Plasencia, 1998).

Para España, para Inglaterra y para la misma América, el siglo XVIII fue el momento impostergable de la redefinición geográfica a nivel jurídico. La transición entre la política abiertamente bélica de la primera mitad del siglo, correspondiente a los reinados de Fernando V y Fernando VI, y la clara postura diplomática de negociación que se observa en la segunda mitad, correspondiente a los reinados de Carlos III y Carlos IV, permitió una clara oficialización de la presencia inglesa en varios puertos de abrigo a lo largo de la costa oriental de Yucatán y la bahía de Honduras, que se amparaba en lo estipulado en el Tratado de Paz de Madrid de 1670. Sin embargo, esta política, significativamente más laxa, no solo supuso el otorgar permiso a los ingleses para recorrer aguas españolas y explotar el palo de tinte en la zona sin ser molestados, sino que también permitió el establecimiento de nuevas colonias de taladores ingleses que, por consecuencia, originaron nuevas formas de asentamiento y colonización que no fueron autorizadas, en periodos anteriores, porque se creía atentaban contra la soberanía española en estos territorios vulnerables por su liminalidad.

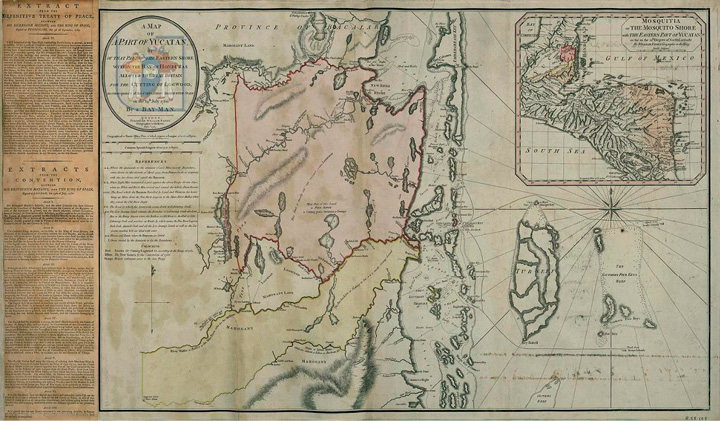

Figura 1. A Map of Part of Yucatan Part of the Eastern Shore within the Bay of Honduras Allotted to Gt. Britain for the Cutting of Logwood in Consequence of the Convention Signed 14 July 1786. By a Bay-Man

Fuente: Faden (1787).

España, preocupada aún por la centralización de su economía en los metales (oro y plata), por mantener su preponderancia comercial en América y por la caída de sus posesiones en manos francesas e inglesas en Europa, no se preocupó tempranamente por llevar a cabo una cartografía precisa de las zonas despobladas en los confines de América hasta que su hegemonía se vio amenazada por el expansionismo inglés en la zona. Pocos son los mapas de manufactura hispánica que vemos emerger durante los siglos XVI y XVII; sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII vemos crecer exponencialmente la cartografía española del área, la cual buscaba ilustrar los acuerdos estipulados, principalmente en el Tratado de Paz de 1783 y en la posterior Convención de 1786 (Antochiw & Breton, 1992; Calderón Quijano, 1978, 1989; Hoffmann, 2014).

Para el caso específico del territorio del Walis, el Tratado de Paz de Versalles de 1783 y la posterior Convención de Londres de 1786, mejor conocida como Convención anglo-hispana, resultaron de carácter definitivo, pues esta última renegoció el artículo VI del tratado anterior, en el que por fin se estableció claramente la situación geopolítica del golfo de Honduras. Tras este acuerdo, se otorgaban y ampliaban una serie de concesiones forestales mediante una sesión-adquisición de derechos territoriales, la cual no reconocía la existencia de una colonia británica en la zona, pero sí autorizaba al Estado colonial británico la ocupación y la utilización de este territorio que se suponía bajo soberanía española.

En la Convención de 1786 se especificaba que los asentamientos ingleses que se ubicaban en la parte oriental de Yucatán, hoy Quintana Roo y el distrito de Corozal en Belice, debían ser visitados dos veces por año para ser reglamentados según las indicaciones dadas por la ya mencionada convención. Para tales efectos, se seleccionó una serie de comisionados españoles que tuvieron la encomienda de realizar dichas visitas en los términos y las condiciones que declaraban los acuerdos firmados por las dos colonias; junto a ellos, un comisionado británico debía ser designado desde Jamaica con la finalidad de que se verificasen los resultados recabados durante las visitas. Los reconocimientos a los establecimientos ingleses duraron de 1788 a 1794. El resultado de las demarcaciones hechas por el teniente de rey de Campeche en 1787, don Enrique Grimarest, y las parcializaciones de ranchos y huertas que hizo el ingeniero militar Rafael Llobet en 1790, junto con el censo que elaboró a propósito de estas concesiones territoriales, se pueden considerar como el momento exacto del primer trazo de la frontera moderna entre México y Belice. Lo que vino después de este evento, con la firma del tratado Spencer-Mariscal de 1893, solo ratificaría diplomáticamente, con algunas modificaciones territoriales, los acuerdos que ya habían sido naturalizados durante el último cuarto del siglo XVIII.

Para el entendimiento de estas visitas es necesario revisar los diarios e informes de tres personajes de interés: Juan Bautista Gual (1789, 1792), Rafael Llobet y Litiery (1790a), y Baltazar Rodríguez de Trujillo (1788), quienes, aunque no fueron los únicos en realizar las ya mencionadas visitas, sí fueron los que más activamente dialogaron con sus contrapartes inglesas: los superintendentes Edward Marcos Despart y Peter Hunter, entre 1789 y 1791.

Figura 2. Firmas de los visitadores. Izquierda: Juan Bautista Gual; centro: Baltazar Rodríguez de Trujillo; derecha: Rafael Llobet y Litieri