- -

- 100%

- +

2.5 Der Anspruch des Verkäufers auf Rückgewähr der mangelhaften Sache

Wenn der Verkäufer durch eine Ersatzlieferung mangelfrei nacherfüllt, hat er nach §§ 439 V, 346-348 Anspruch auf Rückgewähr der mangelhaften Sache und auf Ersatz der Nutzungen, die der Käufer während seiner Besitzzeit aus der mangelhaften Sache gezogen hat. Eine Ausnahme macht der Verbrauchsgüterkauf: Nach § 475 III 1 schuldet der Verbraucher keinen Nutzungsersatz[97].

2.6 Das Zahlungsverweigerungsrecht des Käufers

Was so deutlich nicht im Gesetz steht: Eine mangelhafte Sache muss der Käufer weder abnehmen noch bezahlen, sondern darf die Abnahme nach § 273 I und die Kaufpreiszahlung nach § 320 I 1 bis zur Beseitigung des Mangels verweigern[98] und kann dann mit dem Kaufpreis auch nicht in Verzug geraten[99]. Auch behält er seinen vertraglichen Erfüllungsanspruch aus § 433 I 2, solange er die mangelhafte Sache nicht annimmt, denn der Nacherfüllungsanspruch entsteht gemäß § 434 I 1 erst mit dem Gefahrübergang.

Auf eine Nacherfüllung muss sich der Käufer dann nicht einlassen, wenn der Verkäufer ihm den Mangel arglistig verschwiegen hat (zur Arglist RN 103 f.)[100].

3. Die Voraussetzungen des Nacherfüllungsanspruchs

57

Nach §§ 437 Nr. 1, 439 I hat der Anspruch des Käufers auf Nacherfüllung drei Voraussetzungen: einen Sachkauf und einen Sachmangel der in § 434 beschriebenen Art bei Gefahrübergang. Nach § 446 geht die Gefahr entweder durch Übergabe der Kaufsache (S. 1) oder durch Annahmeverzug (S. 3) auf den Käufer über, beim Versendungskauf nach § 447 I bereits mit Auslieferung an die Transportperson.

Es genügt freilich nicht, dass der Käufer den Verkäufer zur Nacherfüllung auffordert, er muss es dem Verkäufer auch ermöglichen, die Kaufsache am Erfüllungsort auf Mängel zu untersuchen und die Mängelrüge zu überprüfen; tut er dies nicht, verliert er seine Mängelrechte[101].

Die Beweislast für den Sachmangel bei Gefahrübergang trägt der Käufer erst, wenn er nach § 363 die Kaufsache als Erfüllung angenommen hat (RN 53). Beweisen muss er auch den Fehlschlag eines Nacherfüllungsversuchs[102].

Der Sachmangel wird für alle Sachmängelrechte des Käufers einheitlich im 8. Kapitel (RN 80 ff.), der Gefahrübergang im 9. Kapitel (RN 96 ff.) dargestellt.

4. Der Ausschluss des Nacherfüllungsanspruchs

4.1 Die Unmöglichkeit der Nacherfüllung

58

Nach § 275 I entsteht der Nacherfüllungsanspruch des Käufers ausnahmsweise nicht, wenn und soweit die Nacherfüllung objektiv für jedermann oder auch nur subjektiv für den Verkäufer von Anfang an unmöglich ist. Der Nacherfüllungsanspruch erlischt, wenn und soweit die Nacherfüllung später unmöglich wird[103]. Die Beweislast trägt der Verkäufer[104].

Ist oder wird nur die Mängelbeseitigung oder nur die Ersatzlieferung unmöglich, beschränkt sich der Nacherfüllungsanspruch auf die andere Leistung.

Sind oder werden beide Leistungen unmöglich, weil der Sachmangel irreparabel ist und auch kein Ersatzstück zur Verfügung steht, erlischt nicht nur das Wahlrecht, sondern der ganze Nacherfüllungsanspruch des Käufers, und das Tor zum Rücktritt (§ 323), zur Minderung (§ 441) und zum Schadensersatz statt der Leistung (§§ 281, 283, 311a II) steht weit offen, denn mit dem Nacherfüllungsanspruch entfällt auch die Nachfrist, die das Gesetz für diese Rechte normalerweise voraussetzt[105] .

Beispiele

- Der Käufer erwirbt nach Besichtigung und Probefahrt einen Gebrauchtwagen als unfallfrei, bekommt aber einen Unfallwagen. Dagegen hilft nach § 275 I keine Nacherfüllung. Weder lässt sich der Mangel, der dem Unfallauto anhaftet, auf irgendeine Weise beseitigen, noch kann der Verkäufer einen Ersatzwagen liefern, denn der Gebrauchtwagenkauf ist ein Stückkauf, aus dem auch § 439 I keinen Gattungskauf machen kann (BGH NJW 2006, 2839). Obwohl eine Nacherfüllung von Anfang an objektiv unmöglich ist, erklärt § 311a I den Kaufvertrag für wirksam. Dem Käufer bleiben nach §§ 437 Nr. 2 und Nr. 3, 323, 311a II 1 das Minderungs- oder Rücktrittsrecht und ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung oder auf Ersatz seiner Aufwendungen - Auch aus dem Kauf eines Gemäldes, das laut Expertise ein echter „Nolde“ sein soll, sich aber als Fälschung entpuppt, lässt sich nie und nimmer ein echter „Nolde“ machen, und auf den echten „Nolde“, falls es ihn gibt, hat der Käufer keinen Anspruch, denn er hat nicht den „Nolde“, sondern die Fälschung gekauft (dazu Wertenbruch NJW 2004, 1977). - Der käuflich erworbene Hundewelpe leidet anlagebedingt an einer Fehlstellung des Sprunggelenks, die nicht operabel ist. Dies schließt eine Nacherfüllung aus. Und wenn der Züchter nach §§ 280 I 2, 311a II 2 den Mangel nicht zu vertreten hat, kann der Käufer nur vom Kauf zurücktreten oder den Kaufpreis mindern (BGH NJW 2005, 2852). - Bestellt der Käufer im Internet eine Uhr als echt goldene Omega, erhält er aber nur eine vergoldete asiatische Fälschung, scheidet eine Mängelbeseitigung wiederum aus, aber der Käufer hat nach § 439 I Anspruch auf die Ersatzlieferung einer echt goldenen Omega zum vereinbarten Preis, wenn dieser Kauf ein Gattungskauf ist und der Markt Omega-Uhren dieser Art anbietet.Der Verkäufer wird nach § 275 I aber nur von seiner Liefer- und Nacherfüllungspflicht, nicht auch von seiner Sachmängelhaftung befreit, sondern bleibt dem Käufer nach § 275 IV mit §§ 280 I 1, 281, 283, 284, 311a II 1 zum Schadensersatz oder Aufwendungsersatz verpflichtet, es sei denn, er habe den Mangel nach § 280 I 2 oder § 311a II 2 nicht zu vertreten.

4.2 Sonstige Erlöschensgründe

Der Nacherfüllungsanspruch überlebt zwar die Frist, die der Käufer dem Verkäufer nach §§ 281, 323 zur Nacherfüllung gesetzt hat, erlischt aber, sobald der Käufer den Rücktritt oder die Minderung erklärt oder gemäß § 281 IV Schadensersatz statt der Leistung verlangt, denn damit wickelt er den Kaufvertrag unwiederbringlich ab.

Wenn der Käufer den Fehler macht, den Mangel vorschnell selbst zu beseitigen, ohne dass er dem Verkäufer eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt oder die gesetzte Frist abgewartet hat und die Fristsetzung auch nicht ausnahmsweise entbehrlich war, verliert er nicht nur den Anspruch auf Nacherfüllung, sondern auch alle anderen Mängelrechte (RN 49)[106].

4.3 Das Leistungsverweigerungsrecht des Verkäufers

59

Nach § 439 IV 1 darf der Verkäufer die vom Käufer gewählte Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung verweigern, wenn sie unverhältnismäßig teuer ist. Das Gesetz nimmt dem Verkäufer diese Nacherfüllungspflicht nicht einfach ab, wie § 275 I es tut, sondern berechtigt ihn nur zur Leistungsverweigerung; erst die berechtigte Verweigerung der überteuerten Nacherfüllung begründet eine dauerhafte Einrede gegen den Nacherfüllungsanspruch[107]. Der Käufer behält nach § 439 IV 3 den Anspruch auf die andere Art der Nacherfüllung, so der Verkäufer nicht auch sie zu Recht als überteuert verweigert.

Beispiele

- Die Reparatur eines billigen Massenartikels: eines Fotoapparates oder einer Quarzuhr kostet leicht mehr, als die Sache wert ist, während die Ersatzlieferung sehr viel billiger kommt. - Umgekehrt steht der Aufwand für die Ersatzlieferung einer wertvollen Druckmaschine in keinem Verhältnis zu einem kleinen Mangel, der leicht und billig repariert werden kann. - Das Wohnhaus ist vom Hausbock befallen und die Mängelbeseitigung derart teuer, dass der Verkäufer eine Nacherfüllung total verweigern darf (BGH NJW 2015, 468).Die „unverhältnismäßigen Kosten“, auf die § 439 IV 1 abstellt, sind freilich keine feste Größe, auch wenn § 439 IV 2 den Wert der Kaufsache, die Bedeutung des Mangels und den Aufwand für die andere Art der Nacherfüllung berücksichtigt haben will.

Die Schwelle der Verhältnismäßigkeit ist jedenfalls dann überschritten, wenn die Kosten der Nacherfüllung insgesamt entweder den Wert der Kaufsache in mangelfreiem Zustand oder 200 % des mangelbedingten Minderwerts übersteigen[108]. Dem Käufer bleibt dann ein Anspruch auf Ersatz des mangelbedingten Minderwerts oder der Mängelbeseitigungskosten[109].

Jedoch ist der Verkäufer, der eine Mängelbeseitigung nach § 439 IV 1 zu Recht ablehnt, nicht verpflichtet, die unverhältnismäßig hohen Kosten einer Mängelbeseitigung als Schadensersatz voll zu ersetzen, sondern nur in Höhe des mängelbedingten Minderwerts, es sei denn, den Verkäufer treffe ein schweres Verschulden[110].

§ 439 IV 1 gilt „unbeschadet des § 275 II, III“. Der praktische Wert dieser Verweisung ist minimal. § 275 II sagt mit etwas anderen, aber nicht weniger dunklen Worten für das allgemeine Schuldrecht das Gleiche wie § 439 IV für das Kaufrecht. Während § 439 IV die „unverhältnismäßigen Kosten“ ins Feld führt, stellt § 275 II auf das „grobe Missverhältnis“ zwischen Leistungsaufwand und Gläubigerinteresse ab[111], ist aber noch schwammiger formuliert als § 439 IV und sucht sein Heil letztlich im Gebot von Treu und Glauben, womit man glücklich bei § 242 angelangt ist (RN 1661). Die Abgrenzung der beiden Vorschriften kann nur Haarspaltern gelingen. § 275 III, der den Schuldner berechtigt, eine höchstpersönliche Leistung zu verweigern, ist auf den Dienst- und Arbeitsvertrag gemünzt; die Lieferpflicht des Verkäufers hingegen ist so gut wie nie höchstpersönlich (RN 1663).

1. Die Rechtsgrundlage

60

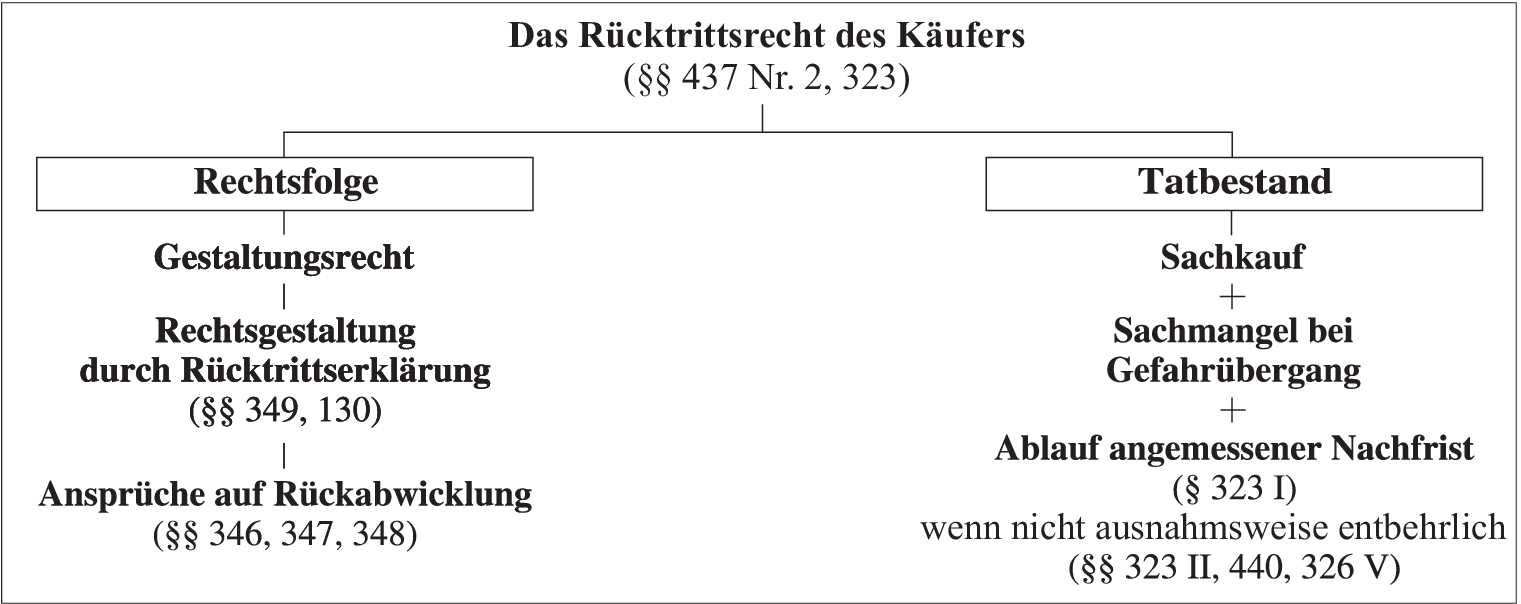

Nach § 437 Nr. 2 mit §§ 440, 323, 326 V darf der Käufer wegen eines Sachmangels vom Kaufvertrag zurücktreten. Das ist eine imposante Rechtsgrundlage, besteht sie doch aus nicht weniger als vier Vorschriften.

Nicht mehr zur Rechtsgrundlage gehören freilich § 323 V 2 und § 323 VI, denn sie schließen den Rücktritt aus und verschaffen dem Verkäufer eine rechtshindernde Einwendung.

2. Die Rechtsfolgen des Rücktrittsrechts und des Rücktritts

2.1 Ein Gestaltungsrecht

Das Rücktrittsrecht des Käufers nach § 437 Nr. 2 ist ein Gestaltungsrecht, das der Käufer nach §§ 349, 130 I 1 durch unwiderrufliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer ausübt, denn die Rücktrittsregeln der §§ 346 ff. gelten nicht nur für das vertragliche, sondern direkt auch für das gesetzliche Rücktrittsrecht (RN 1500 ff.).

Das Rücktrittsrecht ist nach § 351 unteilbar: Mehrere Käufer können nur gemeinsam zurücktreten und nur allen Verkäufern gegenüber.

Bild 14: Das Rücktrittsrecht des Käufers

[Bild vergrößern]

2.2 Die Rückabwicklung des Kaufvertrags

61

Mit dem Zugang der Rücktrittserklärung beim Verkäufer wird der Rücktritt des Käufers nach § 130 I 1 wirksam und verwandelt das vertragliche Kaufverhältnis unwiederbringlich in ein gesetzliches Rückgewährschuldverhältnis mit den Rechtsfolgen der §§ 346 ff. (RN 1503 ff.)

Die vertraglichen Erfüllungsansprüche aus § 433 erlöschen, soweit sie noch nicht erfüllt sind[112], und die Rückgewähransprüche aus §§ 346, 347 gehen in die entgegengesetzte Richtung. Mit den Erfüllungsansprüchen erlöschen auch die Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung[113] sowie die forderungsabhängigen Sicherheiten, falls sie nicht auch die Rückgewähransprüche sichern sollen[114].

Die §§ 346, 347 sind Anspruchsgrundlagen. Nach §§ 346 I, 348, 320, 322 sind die empfangenen Leistungen Zug um Zug zurückzugeben. Der Käufer hat Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises, muss selbst aber die Kaufsache zurückgeben und, falls er bereits Eigentum erworben hat, zurückübereignen. Er klagt deshalb auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückübereignung und Rückgabe der Kaufsache[115].

Hat der Käufer beim Kauf eines Neuwagens seinen Altwagen in Zahlung gegeben, klagt er auf Rückübereignung des Altwagens oder, wenn der Altwagen schon weiterveräußert ist, auf Zahlung des vereinbarten Mindestverkaufserlöses[116].

Nach § 346 I mit § 100 hat der Käufer die gezogenen Nutzungen herauszugeben[117]. Dazu gehört auch der Gebrauchsvorteil durch Fahren im gekauften Auto oder Wohnen auf dem gekauften Grundstück[118]. Unter den Voraussetzungen des § 347 I hat der Käufer sogar Nutzungen zu ersetzen, die er nicht gezogen hat, aber hätte ziehen können und sollen. Dies gilt sogar für den Verbrauchsgüterkauf, denn § 475 III 1 schließt einen Nutzungsersatz nur für die Nacherfüllung aus[119].

Kann der Käufer die Kaufsache aus irgendeinem Grund nicht mehr unversehrt zurückgeben, hat er nach § 346 II (Ausnahmen in III 1) ihren Wert zu ersetzen, zumindest nach § 346 III 2 die Bereicherung auszugleichen[120]. Verletzt er seine Rückgewährpflicht aus § 346 I, schuldet er dem Verkäufer nach § 346 IV mit § 280 I 1 Schadensersatz, wenn er sich nicht nach § 280 I 2 entlastet.

Unter den Voraussetzungen des § 347 II hat der Käufer Anspruch auf Ersatz seiner Verwendungen, die er auf die Kaufsache gemacht hat[121].

Einheitlicher Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem Rücktritt ist der Ort, an dem die Kaufsache sich vertragsgemäß befindet und das tut sie meist beim Käufer[122].

Da die Ansprüche aus dem Rückgewährschuldverhältnis keine Mängelansprüche nach § 437 Nr. 1 und Nr. 3 sind, verjähren sie nicht nach § 438, sondern normal nach §§ 195, 199[123].

2.3 Rücktritt und Schadensersatz

Zwischen Rücktritt und Schadensersatz muss der Käufer nach § 325 nicht wählen, sondern darf die beiden Rechte kombinieren[124].

3. Die Voraussetzungen des Rücktrittrechts

3.1 Die Beweislast

62

Nach § 437 Nr. 2 mit § 323 I hat das Rücktrittsrecht des Käufers drei Voraussetzungen: einen Sachkauf, der stets ein gegenseitiger Vertrag ist, einen Sachmangel bei Gefahrübergang (RN 81 ff.), der stets eine Vertragsverletzung ist, und den Ablauf einer angemessenen Frist, die der Käufer dem Verkäufer zur Nacherfüllung gesetzt hat. Dies alles muss der Käufer beweisen.

Die §§ 323 II, 440, 326 V erleichtern den Rücktritt, indem sie ausnahmsweise von einer Nachfrist absehen; auch dafür hat der Käufer die Beweislast.

§ 323 V 2, VI dagegen schließen den Rücktritt aus und begründen rechtshindernde Einwendungen, die der Verkäufer beweisen muss.

Der Sachmangel allein ist noch kein Rücktrittsgrund, der Käufer darf erst zurücktreten, nachdem er dem Verkäufer Gelegenheit und Zeit gegeben hat, mangelfrei nachzuerfüllen. Jeder Mangel erfordert eine Nachfrist[125].

Ohne Nachfrist kein Rücktritt[126], es sei denn das Gesetz selbst befreie den Käufer ausnahmsweise von der Fristsetzung[127].

3.2 Die angemessene Frist zur Nacherfüllung

Nach § 323 I, einer Vorschrift des allgemeinen Leistungsstörungsrechts, muss der Gläubiger, bevor er zurücktritt, dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung gesetzt haben. Als Gläubiger des Lieferanspruchs aus § 433 I muss also der Käufer dem Verkäufer eine Frist zur gewählten Art der Nacherfüllung setzen. Die Frist soll angemessen sein. Ihre Dauer hängt von der Art des Sachmangels ab und soll es dem Verkäufer ermöglichen, die mangelhaft begonnen Lieferung mangelfrei zu vollenden.[128] Einen fixen Endtermin muss der Käufer dem Verkäufer nicht vorgeben, eine Frist setzt er auch mit dem Verlangen nach unverzüglicher, umgehender oder sofortiger Nacherfüllung[129]. Durch eine zu knapp bemessene Frist verliert der Käufer sein Rücktrittsrecht noch nicht, muss aber eine angemessene Zeit warten, bevor er zurücktritt; der verfrühte Rücktritt ist unwirksam[130].

3.3 Der sofortiger Rücktritt ohne Nachfrist

63

In sieben Fällen darf der Käufer sofort vom Kaufvertrag zurücktreten, ohne dem Verkäufer eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt zu haben. Drei Fälle liefert § 323 II[131], drei Fälle steuert § 440 bei, einen weiteren Fall findet man in § 326 V. Die Beweislast für diese Ausnahmen trägt der Käufer, denn sie erleichtern seinen Rücktritt[132]. Weitere Ausnahmen gibt es nicht[133].

Ausnahmsweise entbehrlich ist die Frist zur Nacherfüllung:

- nach § 323 II Nr. 1, wenn der Verkäufer die Nacherfüllung ernsthaft und endgültig verweigert[134]; - nach § 323 II Nr. 2, wenn der Verkäufer die mangelfreie Verschaffung der Kaufsache vertraglich zu einem fixen Termin oder binnen fixer Frist versprochen und der Käufer sein Erfüllungsinteresse von der prompten Erfüllung abhängig gemacht hat. Gemeint ist der Fixkauf: Vereinbarungsgemäß soll der Kauf mit pünktlicher Lieferung stehen und fallen[135]; - nach § 323 II Nr. 3, wenn „im Falle einer nicht vertragsgemäß erbrachten Leistung“ besondere Gründe unter Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen Rücktritt rechtfertigen[136]; - nach § 440 S. 1, wenn der Verkäufer beide Arten der Nacherfüllung nach § 439 IV zu Recht verweigert; - nach § 440 S. 1, wenn die geschuldete Art der Nachbesserung fehlgeschlagen ist[137]. Nach dem zweiten erfolglosen Nachbesserungsversuch gilt die Nachbesserung gemäß § 440 S. 2 im Regelfall als fehlgeschlagen[138]; - nach § 440 S. 1, wenn eine Nacherfüllung dem Käufer nicht zumutbar ist[139]; - nach § 326 V mit § 275, wenn der Verkäufer keine Nacherfüllung schuldet, weil sie unmöglich ist[140] oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.Der vorsichtige Käufer lässt sich auf solcherart dubiose Ausnahmen besser nicht ein, sondern setzt dem Verkäufer stets eine, wenn auch knappe Frist zur Nacherfüllung, denn der verfrühte Rücktritt ist unwirksam. Lediglich die endgültige Leistungsverweigerung des Verkäufers erlaubt gefahrlos einen sofortigen Rücktritt, wenn der Käufer sie schwarz auf weiß nachweisen kann.

3.4 Der Rücktritt nach einer Teilleistung

64

Liefert der Verkäufer nur einen Teil der verkauften Ware, darf der Käufer nach § 323 V 1 nur dann vom ganzen Kaufvertrag zurücktreten, wenn er an der Teilleistung nicht interessiert ist. Diese Sonderregel beschränkt sich auf die Lieferung einer Mindermenge, die nach § 434 III einem Sachmangel gleichsteht[141].

Für den Kauf von Sachen, die nach dem Parteiwillen zusammengehören (Briefmarkensammlung, Meissner Porzellan-Service) gilt nicht § 323 V 1, sondern § 323 V 2 (RN 65).

3.5 Der Rücktritt vor Fälligkeit der Verkäuferpflicht

Nach § 323 IV, auf den § 437 Nr. 2 auch verweist, darf der Käufer, obwohl der Sachmangel gemäß § 434 I 1 erst mit dem Gefahrübergang rechtserheblich wird, schon vor Fälligkeit seines Lieferanspruchs vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn die Kaufsache jetzt schon mangelhaft ist und der Verkäufer den Sachmangel aller Wahrscheinlichkeit nach bis zur Lieferung nicht wird beseitigen können oder wollen. Aber das ist eine außerordentliche Ausnahme, die der Käufer auf die Goldwaage legen sollte.

4. Der Ausschluss des Rücktrittsrechts

65

§ 437 Nr. 2 mit § 323 V 2, VI schließt den Rücktritt des Käufers wegen eines Sachmangels in zwei Fällen aus:

- Nach § 323 V 2, wenn die Pflichtverletzung des Verkäufers in Gestalt des Sachmangels unerheblich ist. Unerheblich ist der Sachmangel, wenn er die Brauchbarkeit der Kaufsache nur wenig mindert[142]. Den Maßstab liefert die Verkehrsanschauung. Die Beweislast für diese Ausnahme trägt der Verkäufer[143].Beispiele

- Der Benzinmehrverbrauch des als spritsparend verkauften Neuwagens beträgt weniger als 10 % (BGH NJW 2007, 2111; NJW 96, 1337: 13 % erheblich). - Der Minderwert des gekauften Unfallfahrzeugs ist geringer als 1 % des Kaufpreises (BGH NJW 2008, 1517). - Der Verkäufer liefert statt der bestellten blauen eine schwarze Corvette (BGH ZGS 2010, 223). - Stets erheblich ist der Mangel, den der Verkäufer arglistig verschwiegen oder über den er sonstwie arglistig getäuscht hat (BGH NJW 2006, 1960; 2008, 1371: Vertrauensbruch). - Nach § 323 VI ist der Rücktritt ausgeschlossen, wenn der Sachmangel allein oder überwiegend vom Käufer zu verantworten oder während des Annahmeverzugs des Käufers entstanden und vom Verkäufer nicht zu vertreten ist. Die zweite Alternative passt nicht ins Konzept der Sachmängelhaftung. Nach § 434 I muss der Sachmangel bei Gefahrübergang vorhanden sein. Da die Gefahr nach § 446 S. 3 aber schon mit dem Annahmeverzug auf den Käufer übergeht, ist der Verkäufer bereits nach §§ 437, 446 S. 3 für Mängel der Kaufsache, die erst während des Annahmeverzugs entstehen, nicht mehr verantwortlich.§ 438 IV 1 liefert mit § 218 einen weiteren Ausschlussgrund: Der Rücktritt des Käufers ist unwirksam, wenn sein Nacherfüllungsanspruch gemäß § 438 verjährt ist und der Verkäufer die Verjährungseinrede erhebt[144]. Die Kaufpreiszahlung darf der Käufer nach § 438 IV 2 gleichwohl verweigern, soweit der Rücktritt ihn dazu berechtigt hätte. Verweigert er die Zahlung, darf der Verkäufer nach § 438 IV 3 vom Kaufvertrag zurücktreten.