- -

- 100%

- +

Was nicht im Gesetz steht: Das Rücktrittsrecht erlischt, wenn der Mangel während der vom Käufer gesetzten Nachfrist beseitigt wird, auch wenn die Nachfrist nach § 323 II überflüssig war[145]. Und wird der Mangel mit Zustimmung des Käufers nach dessen Rücktritt beseitigt, kann sein Festhalten am Rücktritt gegen Treu und Glauben verstoßen[146].

1. Die Rechtsgrundlage

66

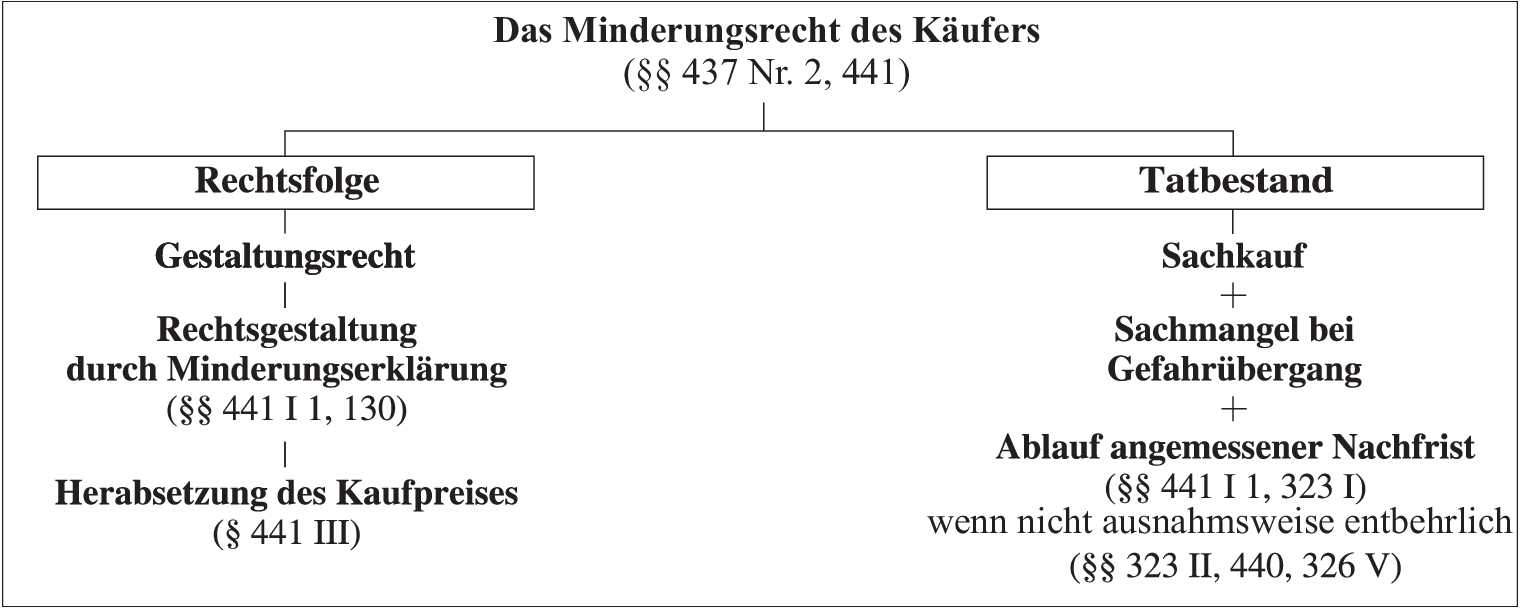

Nach §§ 437 Nr. 2, 441 darf der Käufer wegen eines Sachmangels den Kaufpreis mindern, wenn er nicht vom Kaufvertrag zurücktritt. Zwischen diesen beiden Rechten hat er die Wahl.

Bild 15: Das Minderungsrecht des Käufers

[Bild vergrößern]

2. Die Rechtsfolgen des Minderungsrechts

2.1 Ein Gestaltungsrecht

Das Minderungsrecht ist ein Gestaltungsrecht, das der Käufer nach §§ 441 I 1, 130 I 1 durch unwiderrufliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer ausübt[147]. Welchen Inhalt diese Erklärung haben soll, verrät das Gesetz nicht. Da der Käufer mit einer Bezifferung der Minderung überfordert wäre, genügt die allgemeine Erklärung, den Kaufpreis wegen eines bestimmten Mangels herabsetzen zu wollen; andernfalls wäre die überhöhte Minderung unwirksam und die zu bescheidene Minderung ein unnötiger Rechtsverlust.

Nach § 441 II können nur alle Käufer gemeinsam mindern und nur gegenüber allen Verkäufern.

2.2 Die Herabsetzung des Kaufpreises

67

Nach § 441 III „ist der Kaufpreis in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde“. Soweit erforderlich, ist die Minderung zu schätzen.

Die Minderungsformel respektiert den vereinbarten Kaufpreis und orientiert sich am Wert der Sache in mangelfreiem und in mangelhaftem Zustand[148]. Der Käufer darf nicht einfach den Minderwert der Kaufsache, etwa in Höhe der Nachbesserungskosten, vom Kaufpreis abziehen, sondern muss an der Preisvereinbarung anknüpfen, es sei denn, die mangelfreie Sache ist exakt den Kaufpreis wert[149].

Gemindert wird der vereinbarte Kaufpreis nach der Formel[150]:

geminderter Kaufpreis = vereinbarter Kaufpreis × Wert der mangelhaften Sache Wert der Sache ohne MangelBeispiel

Kauft der Käufer für 1 000,– € Ware, die mangelfrei 800,– €, mangelhaft aber nur 600,– € wert ist, muss er nur noch bezahlen:

1 000,– × 600,– = 750,– €. 800,–Stets kürzt die Minderung, anders als die Aufrechnung, den letztrangigen Teil der Kaufpreisforderung[151]. Vollständig erlischt die Kaufpreisforderung nur, wenn der Mangel die Kaufsache völlig unbrauchbar macht[152].

Wer aber setzt den Kaufpreis herab: der Käufer oder das Gericht? Nach § 441 III ist es wohl das Gericht, denn der „Kaufpreis wird nicht schon durch die Minderungserklärung des Käufers herabgesetzt, sondern „ist herabzusetzen“, und auch die Schätzung obliegt dem Gericht.

2.3 Die Rückforderung des überzahlten Kaufpreises

Hat der Käufer bereits mehr als den geminderten Kaufpreis bezahlt, darf er nach § 441 IV den Mehrbetrag vom Verkäufer zurückfordern, nicht aus ungerechtfertigter Bereicherung, sondern nach den günstigeren Rücktrittsregeln der §§ 346 I, 347 I.

2.4 Minderung und Schadensersatz

Zwischen Rücktritt und Minderung darf der Käufer nach § 441 I wählen, denn die beiden Rechte sind gleichwertig. Dann aber kann der Käufer entsprechend § 325 auch die Minderung mit dem Schadensersatz kombinieren und nach § 280 I 1 Ersatz des Schadens verlangen, der durch die Minderung nicht ausgeglichen wird[153].

Und lässt sich ein Minderungsbetrag nicht ermitteln, darf der Käufer auch noch nach der Erklärung der Minderung gemäß § 437 Nr. 3 Ersatz des Mangelschadens verlangen[154].

3. Die Voraussetzungen des Minderungsrechts

68

Da der Käufer nach § 441 I 1, „statt zurückzutreten“, den Kaufpreis mindern darf, hat das Minderungsrecht die gleichen Voraussetzungen wie das Rücktrittsrecht, also einen Sachkauf, einen Sachmangel bei Gefahrübergang und den Ablauf einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung, die der Käufer dem Verkäufer nach § 323 I erfolglos gesetzt hat (RN 62). Ausnahmsweise entbehrlich ist die Frist nur nach §§ 323 II, 326 V, 440 (RN 63)[155].

Die Beweislast trägt der Käufer.

4. Der Ausschluss des Minderungsrechts

Nach § 437 Nr. 2 mit §§ 323 VI, 438 V ist das Minderungsrecht aus den gleichen Gründen ausgeschlossen wie das Rücktrittsrecht (RN 65).

Jedoch kann der Käufer auch dann mindern, wenn der Sachmangel unerheblich ist, denn § 441 I 2 schließt den § 323 V 2 ausdrücklich aus. Dies eröffnet dem Querulanten ein reiches Betätigungsfeld, denn „unerheblich“ heißt doch nichts anderes, als dass ein vernünftiger Mensch über den Mangel hinwegsieht.

1. Die bunte Palette der Ersatzansprüche

69

Nach § 437 Nr. 3 mit §§ 440, 280, 281, 283, 311a darf der Käufer vom Verkäufer wegen eines Sachmangels Schadensersatz oder nach § 437 Nr. 3 mit § 284 Ersatz seiner vergeblichen Aufwendungen verlangen. Das ist ein steiler Gipfel der „Verweisungskunst“.

Sieht man genau hin, gibt es nicht weniger als fünf unterschiedliche Anspruchsgrundlagen für Schadensersatz.

- Nach § 280 I ist der Schaden zu ersetzen, der dem Käufer durch die Pflichtverletzung des Verkäufers in Gestalt eines Sachmangels entstanden ist. - Schadensersatz statt der Leistung, hier anstelle der Kaufsache, gibt es nur nach § 280 III mit § 281 oder nach § 280 III mit § 283 oder nach § 311a II 1. - Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung, hier der mangelfreien Lieferung oder Nacherfüllung, bekommt der Käufer nur nach § 280 II mit § 286.Hinzukommt der Anspruch des Käufers auf Ersatz seiner nutzlosen Aufwendungen nach § 284, aber nur an Stelle des Schadensersatzes statt der Leistung.

Das Gesetz überschüttet den Käufer geradezu mit Ersatzansprüchen. Der § 437 Nr. 3 gleicht freilich mehr einem Puzzlespiel als einer durchsichtigen, handlichen Gesetzesvorschrift. Die Gesetzesreformierer, die fernab jeder Praxis am grünen Tisch sich neue Rechtsregeln ausdenken, finden immer größeren Gefallen an unübersichtlichen Verweisungen, mag die Praxis zusehen, wie sie damit zurechtkommt.

Der Käufer muss sich darüber klar werden, welchen Schaden er ersetzt haben will und ob er die tatsächlichen Voraussetzungen des begehrten Schadensersatzes im Streitfall auch wird beweisen können.

Zwischen Schadensersatz und Rücktritt oder Minderung muss er nicht mehr wählen, sondern darf nach § 325 die beiden Rechte miteinander kombinieren[156].

Bild 16: Der Anspruch des Käufers auf Schadensersatz

[Bild vergrößern]

2. Die Abgrenzung der unterschiedlichen Arten des Schadensersatzes

2.1 Der Grundtatbestand und seine speziellen Ableger

70

§ 437 Nr. 3 verweist in vollem Umfang, nur leicht abgeschwächt durch § 440, auf das allgemeine Leistungsstörungsrecht der §§ 280, 281, 283, 311a und transportiert deren Abgrenzungsproblematik ins Kaufrecht.

§ 280 I 1 ist der Grundtatbestand für Schadenersatz. Er umfasst alle Verletzungen einer schuldrechtlichen Pflicht und alle Schadensarten. Ohne § 280 I 1 gibt es keinen Schadensersatz.

Auf den Kauf übertragen setzt § 280 I 1 mit § 437 Nr. 3 voraus: Der Verkäufer verletzt seine Vertragspflicht zur mangelfreien Lieferung aus § 433 I 2[157] und schädigt dadurch den Käufer. Schuldhaft muss der Verkäufer seine Vertragspflicht nicht verletzen, er haftet auch schuldlos, solange er sich nicht nach § 280 I 2 durch den Nachweis entlastet, dass er den Mangel nicht zu vertreten habe[158].

Verlangt der Käufer jedoch Ersatz seines Verzögerungsschadens, muss er nach §§ 280 II, 286 zusätzlich einen Verzug des Verkäufers nachweisen.

Und verlangt er gar Schadensersatz statt der Leistung, muss der Käufer zusätzlich behaupten und beweisen:

- entweder nach §§ 280 III, 281 I 1 den Ablauf einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung, die er dem Verkäufer gesetzt hat; - oder nach §§ 280 III, 281 II, 440 die Entbehrlichkeit einer Nachfrist; - oder nach §§ 280 III, 283 die Befreiung des Verkäufers von der Nacherfüllungspflicht gemäß § 275 I-III; - oder nach § 311a II 1 die anfängliche Unmöglichkeit einer mangelfreien Lieferung.Wie aber grenzt man den einfachen Schadensersatz aus § 280 I richtig vom Ersatz des Verzögerungsschadens aus § 280 II und vom Schadensersatz statt der Leistung aus § 280 III ab und wie den Verzögerungsschaden vom Schadensersatz statt der Leistung? Der Wortlaut des Gesetzes ist keine zuverlässige Hilfe. Enttäuscht wird die Hoffnung, Mangelschaden und Mangelfolgeschaden würden jetzt gleichbehandelt und die abenteuerlichen Abgrenzungsversuche der früheren Rechtsprechung ins Reich der Geschichte verwiesen. Auch sind nicht alle Schäden des Käufers, die durch eine verspätete Lieferung entstehen, nach § 280 II zu ersetzen.

2.2 Der gesetzliche Vorrang der Nacherfüllung vor dem Schadensersatz

Die drei Schadensersatzgruppen lassen sich nur nach Sinn und Zweck der zusätzlichen Voraussetzungen des § 280 II mit § 286 und des § 280 III mit § 281 von einander abgrenzen. Sinn und Zweck dieser Vorschriften aber ist es, die Vertragserfüllung samt Nacherfüllung vor einem verfrühten Schadensersatz zu sichern. Es gilt der Vorrang der Nacherfüllung (RN 49). Solange eine mangelfreie Nacherfüllung noch möglich ist, darf der Käufer Schadensersatz statt der Leistung nach § 437 Nr. 3 mit § 281 I erst verlangen, nachdem er dem Verkäufer erfolglos eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt hat, denn dieser Schadensersatz verdrängt und ersetzt die Vertragserfüllung. Das Gleiche gilt, wenn der Verkäufer die mangelfreie Erfüllung verzögert, der Käufer deshalb die verspätete Erfüllung ablehnt und stattdessen vollen Schadensersatz verlangt. Hält der Käufer hingegen trotz Lieferverzögerung am Vertrag fest, liquidiert er seinen Verzögerungsschaden nach § 280 II mit § 286 neben und zusätzlich zur Vertragserfüllung.

Für den einfachen Schadensersatz nach § 280 I 1 bleibt nicht mehr viel übrig. § 280 I 1 ist zwar der Grundtatbestand, erfasst für sich allein aber nur Begleitschäden des Käufers, deren Ersatz die Vertragserfüllung nicht ersetzt, sondern nur ergänzt[159], vor allem also die Mangelfolgeschäden, die der Käufer außerhalb der Kaufsache an anderen Rechtsgütern erleidet. Dagegen sind die Mangelschäden an der Kaufsache selbst nur nach § 281 oder § 283 oder § 311a II 1 zu ersetzen.

2.3 Das Fazit der Abgrenzung

Jedes Schadensersatzbegehren des Käufers wegen eines Sachmangels nach § 437 Nr. 3 muss die Mindestvoraussetzungen des § 280 I 1 erfüllen und darf nicht an einer Entlastung des Verkäufers nach § 280 I 2 scheitern. Ob der Schaden schon nach § 280 I zu ersetzen ist, oder ob der Käufer auch noch die Voraussetzungen des § 280 II mit § 286 oder des § 280 III mit § 281 erfüllen muss, hängt davon ab, welchen Schaden er ersetzt haben will: einen Mangelfolgeschaden, einen reinen Verzögerungsschaden oder einen Mangelschaden.

Eine selbstständige Anspruchsgrundlage für den Schadensersatz statt der Leistung liefert § 311a II 1 für den Fall, dass der Verkäufer von Anfang an mangelfrei weder erfüllen noch nacherfüllen kann.

3. Der Anspruch des Käufers auf Ersatz des durch den Sachmangel verursachten Schadens

3.1 Die Anspruchsgrundlage

71

Nach §§ 437 Nr. 3, 280 I 1 hat der Käufer Anspruch auf Ersatz des Schadens, den er durch die Pflichtverletzung des Verkäufers in Gestalt eines Sachmangels erlitten hat.

3.2 Die Rechtsfolge: Der Ersatz des Mangelfolgeschadens

Seinem Wortlaut nach erfasst § 280 I 1 alle Schäden, die der Käufer durch den Mangel erleidet, sowohl die Mangelschäden als auch die Mangelfolgeschäden. Aber der Schein trügt, denn man muss § 280 I zusammen mit § 280 II, III lesen. Zwar muss jedes Schadensersatzbegehren des Käufers die Voraussetzungen des § 280 I 1 erfüllen, aber nicht jeder Schaden ist schon nach § 280 I 1 zu ersetzen, vielmehr erfordert der Ersatz eines Verzögerungsschadens nach § 280 II mit § 286 auch noch einen Verzug des Verkäufers und der Schadensersatz statt der Leistung nach § 280 III mit § 281 I auch noch den Ablauf einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung.

Der einfache Schadensersatz nach § 280 I 1 gleicht nur Begleitschäden aus, deren Ersatz den Erfüllungsanspruch des Käufers aus § 433 I nicht ersetzt, sondern nur ergänzt. Für sich allein ist § 280 I 1 die richtige Anspruchsgrundlage für den Ersatz der Mangelfolgeschäden, die der Käufer außerhalb der Kaufsache an seiner Gesundheit, an seinem Eigentum oder an einem anderen Rechtsgut erleidet[160].

Beispiele

- Am Steuer seines fabrikneuen Autos erleidet der Käufer einen Unfall und wird schwer verletzt, das Auto zerstört. Schadensursache ist das klemmende Gaspedal. Der Käufer kann vom Verkäufer nach § 437 Nr. 3 mit § 280 I 1 Ersatz seines unfallbedingten Körper- und Sachschadens verlangen, wenn nicht der Verkäufer sich nach § 280 I 2 mit § 276 I durch den Nachweis entlastet, dass er den Sachmangel nicht zu vertreten habe. § 281 I ist nicht einschlägig, weil der Ersatz des Mangelfolgeschadens die Vertragserfüllung nicht ersetzt, sondern nur begleitet. Eine Nachfrist nach § 281 I wäre auch sinnlos, da der Schaden des Käufers durch eine mangelfreie Nacherfüllung nicht beseitigt würde. Früher hat man diesen Fall über die positive Forderungsverletzung mit 30 Jahren Verjährungsfrist gelöst (BGH 66, 208; 68, 315; 105, 355; NJW 85, 215). Dafür ist jetzt § 280 I zuständig, und der Ersatzanspruch verjährt nach § 438 I Nr. 3 schon in zwei Jahren ab Übergabe der Kaufsache. - Der Käufer kann das gekaufte Bürohaus nicht voll nutzen, weil es baurechtlich nur zum Teil genehmigt ist, will aber am Kauf festhalten. Seinen Nutzungsausfall kann er schon nach § 280 I 1 ersetzt verlangen. Weder muss er den Verkäufer nach § 280 II in Verzug setzen noch dem Verkäufer nach § 281 I 1 eine Nachfrist setzen, denn was er ersetzt haben will, ist weder ein reiner Verzögerungsschaden, noch soll der Schadensersatz die Vertragserfüllung ersetzen (BGH NJW 2009, 2674).3.3 Die Anspruchsvoraussetzungen

Der „einfache“ Schadensersatzanspruch aus §§ 437 Nr. 3, 280 I 1 setzt im Vergleich zu den anderen Ersatzansprüchen am Wenigsten voraus: einen Sachkauf, einen Sachmangel bei Gefahrübergang (RN 81 ff.) und einen (Begleit-) Schaden des Käufers durch eben diesen Sachmangel.

Keine Anspruchsvoraussetzung ist das Verschulden des Verkäufers. Dieser haftet nicht erst dann, wenn er den Sachmangel nach § 276 I oder § 278 zu vertreten hat, sondern bis zum Beweis des Gegenteils auch schuldlos, denn nach § 280 I 2 muss er sich entlasten (RN 108, 1608). Der Verkäufer, der die Kaufsache nicht selbst hergestellt hat, haftet nicht für versteckte Produktionsmängel, denn der Hersteller ist in aller Regel kein Erfüllungsgehilfe des Verkäufers nach § 278[161].

4. Der Anspruch des Käufers auf Schadensersatz statt der Leistung

4.1 Die Anspruchsgrundlage

72

Schadensersatz statt der Leistung bekommt der Käufer nur nach § 437 Nr. 3 mit §§ 280 I, III, 281, 283, 311a II 1; das ist eine zahlenmäßig imponierende, rechtlich jedoch verwirrende Anspruchsgrundlage.[162]

4.2 Die Rechtsfolge: Der Ersatz des Mangelschadens

Nach verbreiteter Ansicht deckt sich dieser neue Anspruch mit dem früheren Schadensersatz wegen Nichterfüllung, denn statt der Leistung heißt: an Stelle einer mangelfreien Erfüllung und Nacherfüllung. Wozu dann der Namenstausch? Angeblich trifft der neue Name den Sinngehalt des Anspruchs besser als der alte, weil der Schadensersatz nicht die Erfüllung, sondern die Leistung ersetze. Das ist moderne Haarspalterei. Der unbefangene Leser jedenfalls muss annehmen, der Schadensersatz statt der Leistung sei eine revolutionäre Neuheit, und ist doch nur alter Wein in neuen Schläuchen.

Der Käufer darf zwischen dem „großen“ und dem „kleinen“ Schadensersatz wählen: Entweder gibt er die mangelhafte Kaufsache zurück und liquidiert seinen gesamten Mangelschaden[163], oder er behält die mangelhafte Sache und verlangt Ersatz des Geldbetrags, um den der Mangel ihn ärmer macht, als er nach einer mangelfreien Erfüllung wäre.[164]

Der „große“ Schadensersatz löscht die beiderseitigen Pflichten zur Vertragserfüllung aus und ersetzt sie durch den Schadensersatzanspruch. Der Käufer ist finanziell so zu stellen, wie er stünde, wenn der Verkäufer mangelfrei erfüllt hätte[165]. Wer daran zweifelt, dass dadurch auch die Kaufpreisschuld des Käufers erlösche, muss dem Käufer raten, auch noch nach § 323, 325 vom Kaufvertrag zurückzutreten[166].

Auf diesem Weg macht der Käufer seinen Mangelschaden geltend, der sich aus den Kosten für Reparatur oder Ersatzbeschaffung, aus Minderwert und entgangenem Gewinn zusammensetzt[167]. Ein Mangelschaden ist auch der bezahlte Kaufpreis. Der Ersatz all dieser Schäden verdrängt den Anspruch des Käufers auf eine mangelfreie Kaufsache, ist aber nicht zweckgebunden[168].

Seine „vergeblichen Aufwendungen“ bekommt der Käufer nicht nach § 281, sondern nur nach § 284 ersetzt (RN 78), denn nach § 437 Nr. 3 muss er zwischen dem Schadensersatz statt der Leistung und dem Aufwendungsersatz wählen[169].

Sobald der Käufer Schadensersatz statt der Leistung fordert, erlischt nach § 281 IV sein Anspruch aus § 433 I auf eine mangelfreie Kaufsache[170] und hat er die mangelhafte Kaufsache nach § 281 V mit §§ 346-348 zurückzugeben.

4.3 Die Anspruchsvoraussetzungen

73

Für den Schadensersatz statt der Leistung verweist § 437 Nr. 3 auf die §§ 440, 280, 281, 283, 311a. Echte Anspruchsgrundlagen sind aber nur § 280 I, III mit § 281 und § 311a II 1. Die §§ 440, 283 dagegen erleichtern den Anspruch aus § 281 I lediglich, indem sie von einer Fristsetzung absehen.

Der Schadensersatz aus § 280 I 1, III mit § 281 I 1 setzt voraus: einen Sachkauf, einen Sachmangel bei Gefahrübergang (RN 81 ff.), einen Schaden des Käufers durch den Mangel und den Ablauf einer angemessenen Frist, die der Käufer dem Verkäufer zur Nacherfüllung gesetzt hat, ganz wie beim Rücktritt nach § 323 I (RN 62)[171]. Keine Anspruchsvoraussetzung ist das Verschulden des Verkäufers, sondern wird nach § 280 I 2 vermutet, und der Verkäufer muss sich entlasten[172].

Die Frist zur Nacherfüllung ist ausnahmsweise entbehrlich[173]:

- nach § 281 II, wenn der Verkäufer die Nacherfüllung ernsthaft und endgültig verweigert[174]; - nach § 281 II, wenn besondere Umstände nach Abwägung der beiderseitigen Interessen ein sofortiges Schadensersatzbegehren rechtfertigen[175]; - nach § 440 S. 1, wenn der Verkäufer beide Arten der Nacherfüllung gemäß § 439 IV zu Recht verweigert; - nach § 440, wenn die geschuldete Art der Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Käufer nicht zumutbar ist (S. 1), was nach dem zweiten vergeblichen Versuch regelmäßig angenommen wird (S. 2); - nach § 283 S. 1 mit § 275, wenn der Verkäufer zur Nacherfüllung nicht verpflichtet ist.Wenn der Käufer den Mangel ohne Nachfrist selbst beseitigt und die Nachfrist auch nicht ausnahmsweise entbehrlich ist, verliert er nicht nur alle Mängelrechte, sondern kann seinen Beseitigungsaufwand auch nicht als Schadens- oder Aufwendungsersatz geltend machen, denn die §§ 434 ff. regeln die Mängelhaftung abschließend[176].

4.4 Der Schadensersatz statt der Leistung nach einer unvollständigen Verkäuferleistung

Nach einer unvollständigen Lieferung des Verkäufers darf der Käufer gemäß § 281 I 2. Schadensersatz statt der ganzen Lieferung nur dann verlangen, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. Die bereits erhaltene Teilmenge ist dann nach § 281 V mit §§ 346-348 zurückzugeben. Hat der Käufer sein Interesse an der Teilleistung nicht verloren, behält er im Übrigen seinen Anspruch auf Nacherfüllung und liquidiert seinen Verzögerungsschaden nach § 280 I, II mit § 286.

Die Leistung des Verkäufers ist dann unvollständig, wenn er nur einen Teil der verkauften Stücke oder zu wenig Gattungsware liefert, denn auch der Mengenfehler ist nach § 434 III ein Sachmangel. Auf Qualitätsmängel ist § 281 I 2 nicht anwendbar. Keine Teilleistung, sondern vollständige Nichterfüllung ist die Übereignung einer dinglich belasteten und deshalb mangelhaften Kaufsache[177].