- -

- 100%

- +

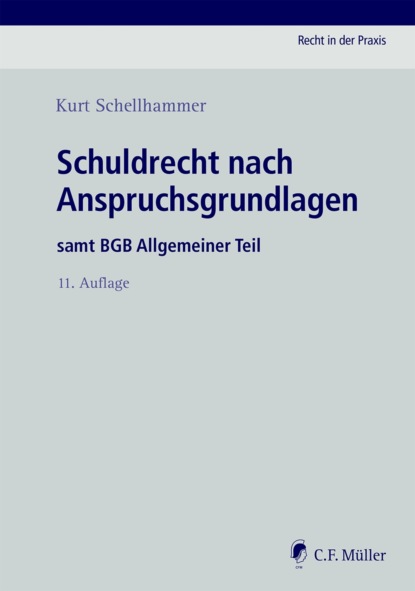

Nach § 446 S. 1 geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache mit der Übergabe auf den Käufer über (RN 97). Also muss die Kaufsache schon bei der Übergabe mangelhaft sein.

Übergabe bedeutet nach § 854 die Übertragung des unmittelbaren Besitzes. Der Übergabe steht nach § 446 S. 3 nur der Annahmeverzug des Käufers gemäß §§ 293 ff. gleich.

Beim Versendungskauf geht die Gefahr nach § 447 I schon mit der Auslieferung der Ware an die Transportperson auf den Käufer über (RN 98). Für den Verbrauchsgüterkauf gilt dies nach § 475 II nur, wenn der Käufer die Transportperson beauftragt.

1. Das gesetzliche System

1.1 Das Zufallsrisiko

96

Die §§ 446, 447 regeln den Gefahrübergang beim Kauf für den Fall, dass die Leistung des Verkäufers durch Zufall unmöglich oder verschlechtert werde. Unter Gefahr versteht das BGB das Zufallsrisiko. Im Schuldverhältnis unterscheidet man die Leistungsvon der Gegenleistungs- oder Preisgefahr. Die Leistungsgefahr ist das Risiko des Schuldners, noch einmal leisten zu müssen, nachdem der erste Leistungsversuch gescheitert ist. Die Preisgefahr ist das Risiko des Schuldners, den Anspruch auf die vereinbarte Vergütung zu verlieren, wenn die eigene Leistung unmöglich oder verschlechtert wird.

Zufall ist im Schuldverhältnis alles, was weder der Schuldner noch der Gläubiger zu vertreten hat.

1.2 Die Preisgefahr beim gegenseitigen Vertrag und beim Kauf

Beim gegenseitigen Vertrag trägt der Schuldner bis zu seiner vollständigen Vertragserfüllung die Preisgefahr, denn wenn seine Leistung vorher unmöglich wird, erlischt nach § 275 I nicht nur seine Leistungspflicht, sondern nach § 326 I 1 auch sein Anspruch auf die vereinbarte Vergütung. Das ist der gesetzliche Normalfall.

Die §§ 446, 447 nehmen den Kauf von dieser allgemeinen Regel aus. Der Verkäufer trägt die Preisgefahr nicht bis zu seiner vollständigen Vertragserfüllung durch Übereignung der Kaufsache, sondern nur bis zu ihrer Übergabe an den Käufer oder Auslieferung an die Transportperson.

Die Beweislast für diese Ausnahmen trägt der Verkäufer[236].

Bild 18: Der Übergang der Preisgefahr

[Bild vergrößern]

2. Der Gefahrübergang durch Übergabe an den Käufer

97

Nach § 446 S. 1 muss der Käufer den Kaufpreis auch dann bezahlen, wenn die verkaufte Sache nach der Übergabe an den Käufer durch Zufall untergeht oder verschlechtert wird[237]. Die Übergabe besteht nach § 854 aus der Übertragung des unmittelbaren Besitzes. Erwirbt der Käufer mit dem unmittelbaren Besitz zugleich Eigentum an der Kaufsache, trägt er schon als Eigentümer die Preisgefahr. § 446 S. 1 wird ihm nur dann gefährlich, wenn die Übereignung, wie beim Grundstücks- oder Vorbehaltskauf, der Übergabe zeitlich nachfolgt.

Die Kaufsache geht unter, wenn sie zerstört wird, unauffindbar verloren geht oder von einem Dritten unerreichbar entzogen wird. Verschlechtert wird sie durch jeden Qualitätsverlust.

In drei Fällen geht die Preisgefahr schon vor der Übergabe auf den Käufer über: beim Versendungskauf mit der Auslieferung an den Spediteur oder Frachtführer (§ 447 I), beim Erbschaftskauf mit dem Kaufabschluss (§ 2380) sowie allgemein mit dem Annahmeverzug des Käufers (§§ 446 S. 3, 300 II).

3. Der Gefahrübergang durch Auslieferung beim Versendungskauf

3.1 Der Gefahrübergang

98

Beim Versendungskauf geht die Preisgefahr schon mit Auslieferung der Kaufsache an den Spediteur, Frachtführer oder sonstigen Beförderer auf den Käufer über. Gemäß §§ 447 I, 448 I reist die Ware auf Gefahr und Kosten des Käufers. Der Käufer trägt freilich nicht jede Gefahr sondern nur die Transportgefahr[238].

§ 447 I hat drei Voraussetzungen: einen Versendungskauf, die Auslieferung der Ware an die Transportperson und die Verwirklichung eines Transportrisikos.

3.2 Der Versendungskauf

Der Kauf ist nach § 447 I ein Versendungskauf, wenn der Verkäufer die bewegliche Kaufsache auf Verlangen des Käufers an einen anderen Ort als den Erfüllungsort versenden soll, seine Lieferpflicht also eine Schickschuld ist (RN 1389). Erforderlich ist die Vereinbarung, der Verkäufer solle die Ware vom Erfüllungsort des § 269 I aus an einen anderen Ort schicken[239]. Im Handelsverkehr ist sie die Regel[240]. Für Hol- und Bringschulden (RN 1388) bleibt es bei § 446.

Ein Versendungskauf ist auch das Streckengeschäft: Der Verkäufer weist seinen Lieferanten an, direkt an den Käufer zu liefern. Dies ist zwar keine Versendung vom Erfüllungsort aus. Aber wenn der Käufer mit einer Lieferung ab Werk, Lager oder Grenze einverstanden ist, übernimmt er auch das Transportrisiko[241]. Genauso behandelt man den Kauf rollender oder schwimmender Ware, die der Verkäufer auf Verlangen des Käufers fehlerfrei umleitet[242].

3.3 Die Auslieferung der Ware an die Transportperson

Ausgeliefert wird die Kaufsache durch Übergabe an eine Transportperson, die sie zum Käufer transportieren oder den Transport wenigstens besorgen soll[243]. Transportpersonen sind: Spediteur und Frachtführer, Bahn und Post, aber auch jeder andere, der den Transport durchführen soll, unter Umständen sogar die eigenen Leute des Verkäufers, denn in diesem besonderen Fall ist Erfüllungsort nicht die politische Gemeinde, sondern analog § 269 die Wohnung oder Niederlassung des Verkäufers. Schon der Transport zum Bahnhof[244] oder innerhalb der Gemeinde zum Käufer (Platzgeschäft) fällt unter § 447 I, wenn keine Bringschuld vereinbart ist.

3.4 Die Transportgefahr

99

Nach § 447 I trägt der Käufer nur die Gefahr, dass der Transport den zufälligen Verlust oder die zufällige Verschlechterung der Ware wenigstens mitverursache.

Beispiele

- Die Ware wird unterwegs durch Verkehrsunfall beschädigt oder zerstört, geht beim Spediteur (BGH NJW 65, 1324) oder auf dem Transport verloren oder wird einem Nichtberechtigten ausgehändigt (RG 93, 330). - Typisches Transportrisiko ist das Verschulden der Transportperson (BGH NJW 65, 1324). Da der Verkäufer nicht den Transport, sondern nur die Ablieferung an einen geeigneten und zuverlässigen Beförderer schuldet, befördert diese Person die Kaufsache nicht als Erfüllungsgehilfe des Verkäufers nach § 278 (BGH 50, 32; RG 99, 56; 115, 164).Das Transportrisiko beginnt erst, nachdem der Verkäufer die Ware vollständig, mängelfrei und richtig verpackt auf den Weg gebracht hat. Fehler vor und bei Auslieferung hat der Verkäufer nach §§ 276, 278 zu vertreten[245]. Für Fehler seiner eigenen Leute muss er selbst dann nach § 278 einstehen, wenn sie Transportpersonen nach § 447 I sind. Er schuldet zwar nicht den Transport, aber eine pflegliche Behandlung der Kaufsache, solange sie in seiner Obhut ist.

3.5 Die Drittschadensliquidation

§ 447 verlagert den Transportschaden vom Verkäufer auf den Käufer. Dies rechtfertigt die Drittschadensliquidation (RN 1263). Der Verkäufer hat gegen seinen Vertragspartner (Spediteur, Frachtführer) zwar dem Grunde nach einen Schadensersatzanspruch, aber keinen Schaden. Der Käufer wiederum hat den Schaden, aber keinen Ersatzanspruch. Den Schädiger soll dies nicht entlasten. Deshalb darf der Verkäufer den Schaden des Käufers geltend machen[246].

3.6 Die Haftung des Verkäufers

Wenn der Verkäufer ohne dringenden Grund von einer besonderen Anweisung des Käufers über Beförderungsart, Verpackung oder Verladung abweicht, ist er dem Käufer nach § 447 II zum Schadensersatz verpflichtet[247].

4. Die Nutzungen und Lasten der Kaufsache

100

Ab Übergabe gebühren dem Käufer nach § 446 S. 2 mit § 100 die Nutzungen und trägt er die Lasten der Kaufsache. Dies ist eine schuldrechtliche Regel, die dem Käufer einen Anspruch gegen den Verkäufer auf die Nutzungen und dem Verkäufer einen Anspruch gegen den Käufer auf Befreiung von den Lasten verschafft. Wem die gezogenen Nutzungen in Gestalt der Sachfrüchte (§ 99) gehören, sagen die §§ 953-957.

§ 436 I verteilt offene Erschließungs- und sonstige Anliegerbeiträge zwischen Verkäufer und Käufer eines Grundstücks nach dem Zeitpunkt des Beginns der Baumaßnahme[248].

5. Die Kosten der Übergabe oder Versendung

Nach § 448 I trägt der Verkäufer die Kosten der Übergabe, der Käufer die Kosten der Abnahme und der Versendung an einen anderen Ort als den Erfüllungsort.

Die Kosten des notariellen Kaufvertrags über ein Grundstück, der Auflassung, der Eintragung im Grundbuch und der dazu erforderlichen Erklärungen trägt nach § 448 II der Käufer[249].

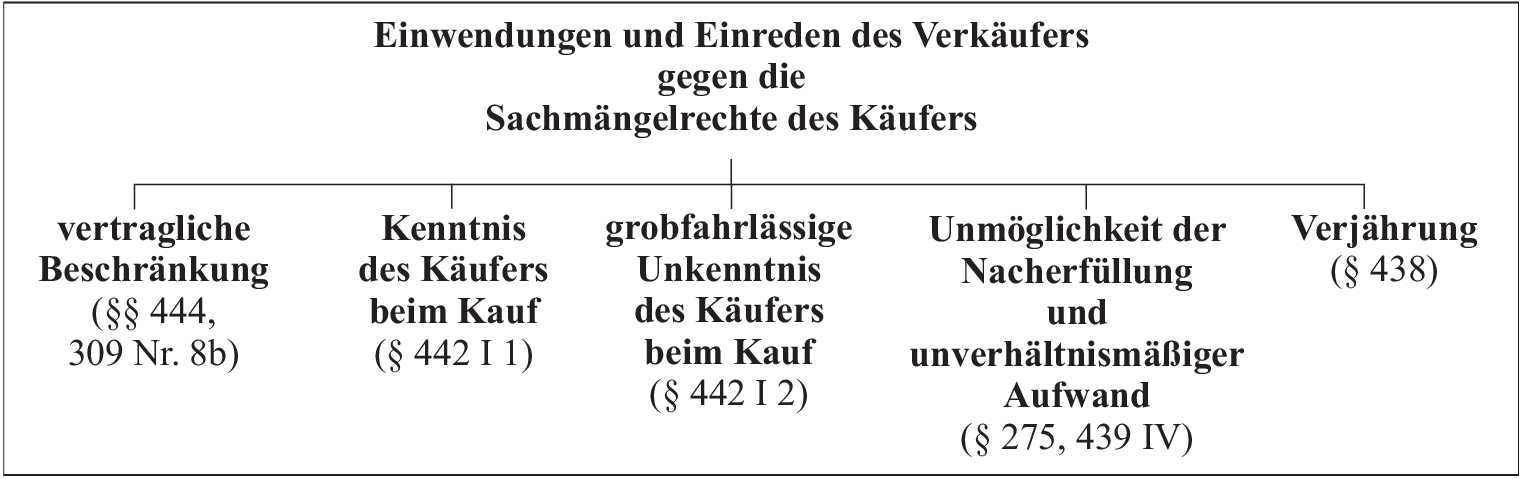

1. Die Verteidigung des Verkäufers

101

Der Verkäufer kann die Sachmängelhaftung auf zweierlei Art und Weise bekämpfen: Er kann die anspruchsbegründenden Behauptungen des Käufers bestreiten und diesen zum Beweis zwingen, und er hat mancherlei anspruchsfeindliche Einwendungen und Einreden, die er freilich auch beweisen muss, wenn der Käufer sie bestreitet.

Gegennormen für derartige Einwendungen und Einreden sind die §§ 275 (RN 58), 442, 444, 438, 439 IV (RN 59), 280 I 2, 323 VI (RN 65). Die einen schließen sämtliche Sachmängelrechte des Käufers aus, andere nur bestimmte einzelne Rechte.

Bild 19: Einwendungen und Einreden des Verkäufers gegen die Sachmängelrechte des Käufers

[Bild vergrößern]

2. Die vereinbarte Haftungsbeschränkung

2.1 Die Individualvereinbarung

102

Nach § 444 können Verkäufer und Käufer die Sachmängelhaftung im voraus durch eine individuelle Vereinbarung beliebig beschränken und auch völlig ausschließen.

Der klar formulierte vollständige Haftungsausschluss erfasst alle, auch die schwersten und verborgensten Sachmängel, für die der Verkäufer nach § 434 I 2, 3 gesetzlich haftet[250]; für das Fehlen einer nach § 434 I 1 vereinbarten Beschaffenheit aber bleibt er haftbar[251].

Beispiele

- Der im Grundstückskaufvertrag notariell vereinbarte umfassende Haftungsausschluss für Sachmängel erfasst auch Eigenschaften des Grundstücks und Gebäudes, die nach den Erklärungen des Verkäufers zu erwarten oder in einem Exposé angegeben sind (BGH NJW 2017, 150: Baujahr). - Verkauf eines Grundstücks „wie es steht und liegt“ (BGH 74, 210), oder „ohne Gewähr für Güte, Grenzen und Beschaffenheit“ (BGH 34, 32). - Der Ausschluss der Haftung für „sichtbare und unsichtbare Mängel“ des verkauften Hausgrundstücks erfasst nicht Mängel, die erst nach Kaufabschluss, aber noch vor der Übergabe durch einen Wassereinbruch entstehen (BGH NJW 2003, 1316). - „Die Gewährleistung wird ausgeschlossen. Der Verkäufer versichert, dass ihm versteckte Mängel nicht bekannt sind.“. Der zweite Satz der beliebten Klausel ist kein Versprechen der Mängelfreiheit, sondern nur eine Wissenserklärung (BGH NJW 91, 1181; 95, 1549). - Gebrauchtwagen verkauft man „gebraucht wie besichtigt unter Ausschluss jeder Gewährleistung“ (BGH NJW 74, 383; 77, 1055; 78, 260). Wirksam ist diese Klausel aber nur für den Verkauf aus privater Hand, denn der Händler kann sich gegenüber einem Verbraucher nach § 476 I 1 nicht im Voraus freizeichnen (RN 134). - Wer beim Neuwagenkauf seinen Altwagen in Zahlung gibt, schließt stillschweigend seine Haftung für Verschleißmängel aus (BGH 83, 334). - Nicht ausgeschlossen ist die Haftung für Mängel, die der Verkäufer bei der Annahme seines Angebots kennt und die für den ahnungslosen Käufer wesentlich sind (BGH NJW 2017, 2793).Der Verkäufer kann auch eine bestimmte Eigenschaft vereinbaren und im Übrigen die Haftung ausschließen[252]. Neben einer Beschaffenheitsvereinbarung über die Unfallfreiheit des Gebrauchtwagens beschränkt sich der stillschweigende Gewährleistungsausschluss auf Mängel nach § 434 I 2[253].

Wird die Gewährleistung für einen Gebrauchtwagen ausgeschlossen und ausdrücklich die Freiheit von Rechtsmängeln versprochen, ist nur die Haftung für Sachmängel gemäß § 434 ausgeschlossen[254].

Wenn Verkäufer und Käufer zwei Vereinbarungen treffen, die eine über die Beschaffenheit der Kaufsache, die andere über den Ausschluss der Sachmängelhaftung, bleibt die Haftung des Verkäufers für das Fehlen der vereinbarten Beschaffenheit nach §§ 133, 157 bestehen. Konkurriert die Vereinbarung dagegen mit der gesetzlichen Haftung des Verkäufers nach § 434 I 2, 3, wird dieser nach §§ 133, 157 meist völlig frei[255].

Unabdingbar ist nach § 444 nur die Haftung des Verkäufers für Arglist (RN 103) und nach § 476 I die Haftung des Unternehmers aus einem Verbrauchsgüterkauf (RN 134).

2.2 Die Arglist des Verkäufers

103

Nach § 444 darf sich der Verkäufer auf eine vertragliche Haftungsbeschränkung insoweit nicht berufen, als er den Mangel arglistig verschwiegen hat. Die Formulierung: „darf sich nicht berufen“ soll verhindern, dass die unwirksame Haftungsbeschränkung nach § 139 den ganzen Kaufvertrag vernichte.

Die Beweislast trägt der Käufer, denn die Arglist des Verkäufers rettet die Mängelrechte[256].

Rechtlich verschweigt der Verkäufer nur, was er offenbaren soll, und offenbaren soll er nicht alles und jedes. Fragen des Käufers hat er zwar vollständig und richtig zu beantworten[257]. Ungefragt muss er Fehler der Kaufsache erst offenbaren, wenn der Käufer nach Treu und Glauben eine Aufklärung erwarten darf. Treu und Glauben gebieten eine Auskunft des Verkäufers über diejenigen Mängel oder Verdachtsgründe, die er selbst kennt, die der Käufer aber weder kennt noch durch eine Besichtigung leicht sehen kann und deren Kenntnis ihn vom Kauf abschrecken kann[258].

Beispiele

- Das verkaufte Auto hatte einen nicht völlig belanglosen Unfall (BGH 63, 382; 74, 383; NJW 65, 35; 81, 928; 82, 1386). - Der Gebrauchtwagenhändler hat das verkaufte Auto eben erst von einem „fliegenden Zwischenhändler“ erworben, der nicht im Kfz-Brief steht (BGH NJW 2010, 858). - Das verkaufte Wohnhaus hat eine Asbest-Fassade (BGH NJW 2009, 2120) oder ist vom Holzbock befallen (BGH NJW 2015, 468; 2016, 2315). - Das verkaufte Baugrundstück wurde früher als „wilde Müllkippe“ (BGH NJW 91, 2900) oder als Werksdeponie verwendet (BGH NJW 95, 1549; 99, 3777; 2018, 389: Schadstoffe durch Altlast), oder die Bebauung ist durch eine Baulast beschränkt (BGH NJW 2011, 3640). - Die zum Vermieten bestimmte Kellerwohnung ist baurechtlich nicht genehmigt (BGH NJW 87, 2511). - Wenn der Rhein Hochwasser führt, drückt Grundwasser in den Keller, der nicht isoliert ist (BGH NJW 90, 42). - Der verkaufte alte Bauernhof hat feuchte und schimmlige Wände (BGH NJW 2018, 1954).104

Arglistig verschweigt der Verkäufer einen Mangel, wenn er drei Dinge weiß oder zumindest billigend in Kauf nimmt[259]: erstens, dass die Kaufsache einen Mangel hat, zweitens, dass der Käufer den Mangel nicht kennt und drittens, dass der Käufer die Sache in Kenntnis des Mangels nicht oder jedenfalls nicht zum vereinbarten Preis kaufen würde[260]. Stets muss der Verkäufer die Tatsachen kennen, die seine Arglist begründen, es genügt nicht, dass er die Augen davor verschließt[261]. Täuschungsabsicht ist nicht nötig, grobe Fahrlässigkeit genügt nicht[262].

Beispiel

Die verkaufte chemische Reinigung darf laut Unfallverhütungsvorschriften in den zu kleinen Mieträumen, die der Verkäufer vermittelt hat, nicht betrieben werden. Weiß der Verkäufer nicht einmal, dass es derartige Vorschriften gibt, obwohl er sie als Hersteller kennen muss, verschweigt er den Fehler allenfalls grobfahrlässig. Weiß er jedoch, dass es derartige Vorschriften gibt, ohne sich darum zu kümmern, ob seine Anlage ihnen genüge, nimmt er den Mangel bewusst in Kauf und verschweigt ihn arglistig (BGH NJW 85, 1769).

Wenn der Verkäufer unabdingbar schon für arglistiges Verschweigen haftet, dann erst recht für arglistiges Leugnen eines Mangels und arglistiges Vorspiegeln einer Eigenschaft[263].

Beispiel

Arglistig leugnet der Autoverkäufer den früheren Unfall, wenn er, ohne nachzuschauen, „ins Blaue hinein“ behauptet, das Auto sei „unfallfrei“ oder habe nur „kleine Blechschäden“ erlitten, statt sich auf den wahren Hinweis zu beschränken, dass er von einem Unfall nichts wisse (BGH NJW 95, 955: falsche Altersangabe „ins Blaue hinein“; NJW 2006, 2839: Zusicherung der Unfallfreiheit „ins Blaue hinein“). Zu einer gründlichen Untersuchung des Gebrauchwagens ist der Händler ohne konkreten Verdacht nicht verpflichtet, wohl aber zu einer fachmännischen Besichtigung (BGH NJW 2015, 1669).

Nach § 166 I wird dem Verkäufer die Arglist seines „Wissensvertreters“ zugerechnet, dem er die Verkaufsverhandlungen überlassen hat (RN 2230)[264], nicht auch die Arglist anderer Hilfspersonen, denn § 278, der nicht fremdes Wissen sondern fremdes Verschulden zurechnet, passt hier nicht[265].

2.3 Die Beschaffenheitsgarantie des Verkäufers

Dass sich der Verkäufer, soweit er eine bestimmte Eigenschaft der Kaufsache garantiert hat, nach § 444 auf eine vertragliche Beschränkung seiner Mängelhaftung nicht berufen darf, versteht sich von selbst[266].

2.4 Der Kauf eines neuen Eigenheims

105

Unwirksam ist nach der Rechtsprechung der „formelhafte“ Ausschluss der Gewährleistung für ein neues oder umgebautes Eigenheim, wenn der Notar ihn nicht ausführlich mit dem Käufer erörtert hat[267]. Gemeint ist nicht etwa der vorformulierte, sondern der individuell vereinbarte Haftungsausschluss.

2.5 Die Beschränkung der Sachmängelhaftung durch allgemeine Geschäftsbedingungen

106

Die individuelle Zusicherung des Verkäufers geht nach § 305b dem vorformulierten Gewährleistungsausschluss stets vor (RN 2108).

Mehrdeutige AGB sind nach § 305c II eng und gegen den Verwender auszulegen (RN 2111).

Die vom Verkäufer neuer Sachen[268] vorformulierte Beschränkung seiner Mängelhaftung ist nach § 309 Nr. 8b unwirksam, wenn sie:

- aa): die Sachmängelhaftung ganz oder in Teilen ausschließt, auf die Übertragung von Ansprüchen gegen Dritte beschränkt oder von vorheriger gerichtlicher Verfolgung Dritter abhängig macht; - bb): die Sachmängelhaftung ganz oder in Teilen auf Nacherfüllung beschränkt, ohne dem Käufer ausdrücklich das Recht vorzubehalten, nach dem Fehlschlag eines Nachbesserungsversuchs den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten[269]; - cc): die Verpflichtung des Verkäufers beschränkt oder ausschließt, nach § 439 II, III die Nacherfüllungskosten zu tragen; - dd): die Nacherfüllung von der vorherigen Zahlung des vollständigen Kaufpreises oder eines im Vergleich zum Sachmangel unverhältnismäßig hohen Teils des Kaufpreises abhängig macht; - ee): dem Käufer für die Anzeige nicht offensichtlicher Sachmängel eine Ausschlussfrist setzt, die kürzer ist als 1 Jahr; - ff): die Verjährungsfrist in den Fällen des § 438 I Nr. 2 erleichtert oder in anderen Fällen unter ein Jahr verkürzt[270].Dagegen verbietet die Generalklausel des § 307 dem Verkäufer gebrauchter Sachen nicht, die Sachmängelhaftung auch durch AGB vollständig auszuschließen.[271] Unwirksam ist nach §307 I 1 wegen Abweichung vom gesetzlichen Leitbild der Mängelhaftung die im Kaufvertrag zwischen Unternehmern vom Käufer vorformulierte Qualitätssicherungsabrede zu Lasten des Käufers[272].

Der Verbrauchsgüterkauf jedoch erlaubt nach § 475 I keinerlei Beschränkung der Mängelhaftung im Voraus (RN 133).

3. Die Kenntnis und die grobfahrlässige Unkenntnis des Käufers vom Sachmangel

3.1 Die Kenntnis des Käufers

107

Nach § 442 I 1 sind alle Sachmängelrechte ausgeschlossen, wenn der Käufer den Sachmangel schon bei Kaufabschluss kennt. Die Beweislast für diesen haftungsausschließenden Einwand trägt der Verkäufer[273].