- -

- 100%

- +

Desde Barajas nos dirigimos directamente a Toledo, a la finca de Calderón, donde llegamos al atardecer. La primera cosa que vi fue una sala donde había militares y autoridades municipales. Ninguno de ellos eran escopetas. En esta especie de cacerías al ojeo hay dos categorías: las escopetas o cazadores, y los que tienen otras funciones pero que no son escopetas.

Atravesamos la primera sala y entramos en una segunda estancia donde hacían tertulia las verdaderas escopetas. Sólamente eran seis o siete. La primera persona que vi entrando fue la hija de Franco. En atención a su condición femenina, y por el hecho de que ya la conocía, fui a saludarla directamente. Carmen Franco dirigió su mirada hacia su padre para señalarme su presencia. Pero ya no pude cambiar mi trayectoria. El planchazo estaba hecho: no había saludado, de entrada, al jefe de Estado.

Acabadas las presentaciones y, al reemprender la conversación, pensé que Franco quizás me preguntaría algo sobre París. No fue así. No me dirigió la palabra. La conversación era muy general. Se trataba, sobre todo, de discutir sobre una perdiz que Franco reivindicaba como suya; su vecino se hacía el sordo. Era una perdiz que había pasado entre Franco y otro cazador. Ambos la reivindicaban.

Cada cazador, entre los cuales había las mejores escopetas de España, llevaba una libreta donde apuntaba las perdices abatidas, y el cómputo anual equivalía a un campeonato elitista. Una perdiz equivalía a un punto.

En estas cacerías se hablaba de los incidentes de la partida y otras cosas parecidas. Nunca de algo que tuviese relación con la política. Lo que me sorprendió más, sin embargo, fue ver cómo Franco se disputaba aquella perdiz. En otros momentos lo vi distendido y riendo de buena gana. Franco a carcajada limpia era inimaginable para los españoles de su época, acostumbrados a verlo siempre con su rictus entre amargo y trascendental.

Al principio de la cacería, de buena mañana, se sorteaban los lugares donde apostarse, excepto el de Franco. A él lo colocaban entre dos planchas de acero en previsión de alguna perdigonada. Eso podía suceder, por accidente, si una escopeta estaba en manos inexpertas. Los buenos disparan primero dos veces, cuando las perdices entran, y después se dan la vuelta y disparan nuevamente si alguna perdiz no ha caído. Ese movimiento de disparar primero delante y después detrás es lo que puede ser peligroso para los otros cazadores cercanos si quien tira no domina lo suficiente la puntería.

Huelga decir que solamente disparé a las perdices cuando entraban. Mis vecinos de posición, que pronto percibieron mi inexperiencia –a pesar de provenir de una familia de cazadores–, disparaban a matar a las perdices que habían pasado encima mío.

Una vez la pieza en el suelo y después de comprobar que, en efecto, la había matado mi vecino, era recogida por su secretario. Justamente ese procedimiento producía algunas dudas sobre la autoría del tiro mortal y sobre la propiedad de la pieza, dudas ante las cuales Franco protestaba en defensa de sus puntos, que podían valerle el título de campeón.

El último día de la cacería se expusieron todas las piezas abatidas como prueba del éxito de la partida. Se tomó una fotografía en que se muestran esparcidas por el suelo.

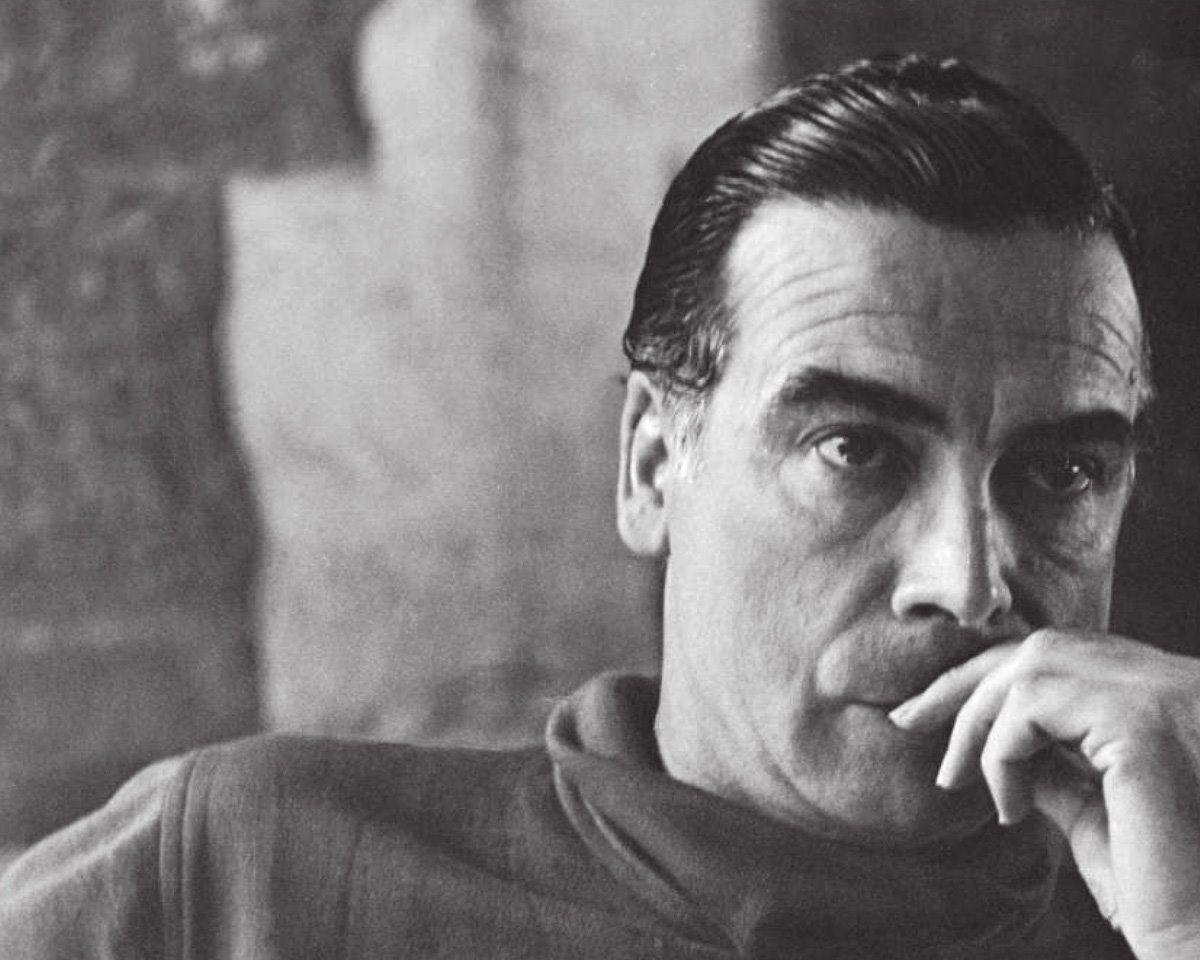

Luis Miguel Dominguín entrevistado por Carles Sentís en el restaurante parisino Le Procope en 1953

Dominguín, siguiendo la tradición de la gran época de los toros, tenía amigos del mundo artístico e intelectual. Su cuñado, Antonio Ordóñez, era muy amigo de Hemingway, y Domingo Ortega se veía a menudo con José Ortega y Gasset, tambien aficionado a los toros. No más que el doctor Gregorio Marañón, amigo íntimo de Juan Belmonte. Dominguín tenía amigos en todos los ámbitos, como lo demuestra el hecho de que estuviera de cacería con Franco cuando volvía de una de las visitas que realizaba en aquella época a su amigo Picasso. No sé si Picasso hablaba de Franco, pero sí que comprobé que Franco preguntaba con curiosidad a Dominguín cómo era Picasso.

París

Con el embajador Casa-Rojas

De José Rojas Moreno, conde de Casa-Rojas, destacaba la blancura de sus cabellos sobre un rostro de tonos rosados. Su aspecto señorial era algo descuidado. A él mismo, que era aristócrata, no le gustaba el protocolo y sí el trato desenvuelto. En París, donde con mi mujer íbamos muy a menudo desde Bruselas, me dijo un día: “Usted que ha convivido con los franceses de De Gaulle durante la guerra, muchos de los cuales forman ahora parte del Gobierno, debería estar en París como agregado de prensa”. Añadió que, sin duda, el embajador conde de Casa Miranda, que me había traído a Bruselas, comprendería que me trasladara a París. En efecto, en Bruselas encontré comprensión. De hecho se trataba de una promoción, aunque después surgieron unas consecuencias que no había previsto. En la embajada de Bruselas yo sólo dependía del Ministerio de Asuntos Exteriores. Casa Miranda me había invitado a acompañarle a su embajada porque meses antes estuve allí como corresponsal de ABC cubriendo la crisis que acabó con la abdicación del rey Leopoldo y, por lo tanto, conocía el paño. En París, en cambio, la agregaduría de prensa estaba instituida orgánicamente y en el nombramiento no solamente intervenía el embajador, sino un comité de delegados de varios ministerios, entre ellos el de Información. Y eso ya no resultaba lo mismo: estaba controlada por la Falange.

Pronto me convertí en amigo de Casa-Rojas, al que acompañé en algunos viajes por Francia y a diferentes actos, incluso deportivos. Se hizo amigo del director del Tour de Francia, Godded, quien lo invitó varias veces a seguir algunas etapas dentro de la caravana, y yo le acompañaba. Tambien mi mujer y yo lo acompañamos a la boda de Grace Kelly y el príncipe Rainiero. Grace Kelly, con su palidez y distinción, era ya una princesa antes de convertirse en mujer del príncipe de Mónaco. La acogió como princesa auténtica la reina Victoria de España, que en aquel momento era de las que sentaban cátedra.

En la embajada, Casa-Rojas celebraba recepciones muy diversas, como por ejemplo la que organizó con motivo de la fiesta española del 12 de octubre. Los invitados eran sobre todo empresarios, intelectuales y artistas, más que políticos. En un momento determinado, mientras hablaba con otras personas de la casa, el embajador se acercó diciéndonos: “Allí en el rincón veo que el nuncio está solo, vayan ustedes a darle conversación”. En efecto, algo perdido, ahí estaba el clérigo. Normalmente los nuncios no acuden a muchas recepciones, pero aquél se había hecho muy amigo del conde de Casa-Rojas cuando éste era embajador en Bucarest. El nuncio, entonces destinado a París, había estado también representando al Vaticano en Rumanía. En países no católicos los nuncios no gozan de una situación tan relevante como en los países de tradición católica. Casa-Rojas lo ayudó porque tenía muchos amigos rumanos. Justamente su hija se casó con un príncipe rumano quien, por cierto, murió en un accidente de avión.

Como yo conocía aquella amistad trabada en Bucarest, di conversación al nuncio con un tema relacionado con Rumanía: la vinculación de aquel país con Paul Morand, que había sido allí embajador de Francia.

Pasó el tiempo y resultó que el nuncio al que en París habíamos arrancado de su soledad, tras ser arzobispo de Venecia, se convirtió en el papa Juan XXIII. Angelo Roncalli, descendiente de labradores, era un hombre tímido y muy inteligente, con una gran experiencia en los países balcánicos dominados por los soviéticos. En su época de París, el después papa Juan XXIII trabó amistad con quien fue presidente de la Asamblea Francesa, Édouard Herriot, alcalde de Lyon durante más de treinta años.

Hay que recordar la enorme influencia que ejercieron los pocos años de su papado en la evolución de la Iglesia católica al convocar el Concilio Vaticano, que después continuó su sucesor, el papa Pablo VI. En España tuvieron un muy importante eco sus encíclicas, en especial la titulada Pacem in terris, en la cual señalaba la incompatibilidad del pensamiento cristiano con la política totalitaria. Esta encíclica fue censurada por el Ministerio de Información, y la versión auténtica sólo se publicó en Montserrat. Tuvo consecuencias en la nueva generación de clérigos catalanes y de otras partes de España, entre ellos, por ejemplo, el famoso cardenal Tarancón, que antes había sido obispo de la diócesis de Solsona.

Casa-Rojas tenía un concepto de su rol completamente apolítico, en el sentido que se consideraba el embajador de España y, por lo tanto, el intérprete de todos los españoles. Esto motivó, por ejemplo, un hecho que lo consternó y que me explicó el mismo día que tuvo lugar: Casa-Rojas asistió a una conferencia que pronunciaba Claudio Sánchez Albornoz. Éste había sido anteriormente presidente de la República en el exilio, pero en aquellos momentos había dejado toda actividad política. El tema de la conferencia era la España visigótica. El embajador consideró que era muy adecuado que como tal asistiera a la conferencia de un tan eminente historiador. Cuando tras la conferencia, Casa-Rojas volvió a la embajada, ya lo había telefoneado el ministro de Asuntos Exteriores quien, a su vez, había sido llamado por el ministro del Movimiento. Su ministro, el de Exteriores, le mostró su desaprobación. Ignoro la intensidad de la reprimenda pero sí, en cambio, recuerdo cómo aquel hecho dejó a Casa-Rojas visiblemente afectado.

El embajador conde de Casa-Rojas –José Rojas Moreno– hombro con hombro con Salvador de Dalí, en París. A la izquierda, Carles Sentís

Había en París un corresponsal de la prensa del Movimiento, que era una especie de comisario político. Estuvo en el origen de diversas situaciones fastidiosas. Ninguna, sin embargo, fue de tanta envergadura como la que surgió tras una visita del entonces jefe de prensa del Movimiento, Juan José Pradera. El embajador lo invitó a comer, e ignoro de qué hablaron, pero sí supe que Pradera salío enojado. Incluso se disgustó porque le sirvieron criadillas en el menú, cosa que él consideró una falta de atención. Se equivocaba absolutamente porque el embajador, que tenía un cocinero italiano muy bueno, al que pagaba de su bolsillo, solía ofrecer a sus invitados platos poco corrientes en las mesas francesas. El caso es que Pradera volvió a Madrid con una doble intención: cargarse al embajador y también a mí. Su principal propósito, que hizo llegar a El Pardo, fracasó. Franco pasó por alto la denuncia contra Casa-Rojas. ¿Por qué? Franco, cuando le fue mostrada la terna de los posibles embajadores en París, sin decir nada señaló a Casa-Rojas. El ministro de Asuntos Exteriores desconocía que esta posición de Franco obedecía a un hecho acontecido en Tánger durante los años de la República. Casa-Rojas, que había debutado como diplomático en el gabinete del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, fue tiempo después cónsul de España en Tánger cuando esta ciudad era una plaza internacional con especial intervención hispano-francesa.

Un día el consulado fue invadido por un grupo de sindicalistas españoles. Durante la protesta pincharon los neumáticos del coche del cónsul, cortaron los teléfonos y ocuparon la sede. Casa-Rojas hizo frente a los asaltantes con este argumento: “Si me elimináis, hay otros en el escalafón que esperan ocupar mi lugar. Yo soy el cónsul de España y vosotros sois españoles. Yo os atenderé si hay una petición. Pero, naturalmente, debo mantener mi autoridad de cónsul. Si no lo soy, seré sólo José Rojas Moreno y no os serviré de nada. Por lo tanto, tenéis que arreglar las ruedas del coche, activar de nuevo los teléfonos, evacuar el consulado y nombrar una comisión de cuatro o cinco, y yo los recibiré”.

Entonces Franco residía normalmente en un campamento del interior de Marruecos. Aquel día, sin embargo, se encontraba de permiso en Tánger, donde vivió de primera mano lo que sucedió en el consulado. Parece que quedó impresionado por el coraje mostrado por Casa-Rojas. Esta anécdota, ignorada por la mayoría, provocó que la denuncia de Juan José Pradera contra Casa-Rojas le resbalase. Otro fracaso de Pradera no se podía repetir en el caso de mi persona. Entonces yo era como un pájaro en un árbol seco.

Casa-Rojas me defendió hasta donde pudo. Podía poco, porque él mismo estaba tocado. Le supo tan mal que años después, en una situación política distinta, me nombró agregado honorario de la embajada. Así, los que podían creer que mi salida obedecía a razones oscuras, me vieron reivindicado en aquella situación honoraria, que significaba no percibir ningún emolumento, pero sí, en cambio, disponer de las franquicias diplomáticas, como por ejemplo el distintivo CD (cuerpo diplomático) en la matrícula del coche.

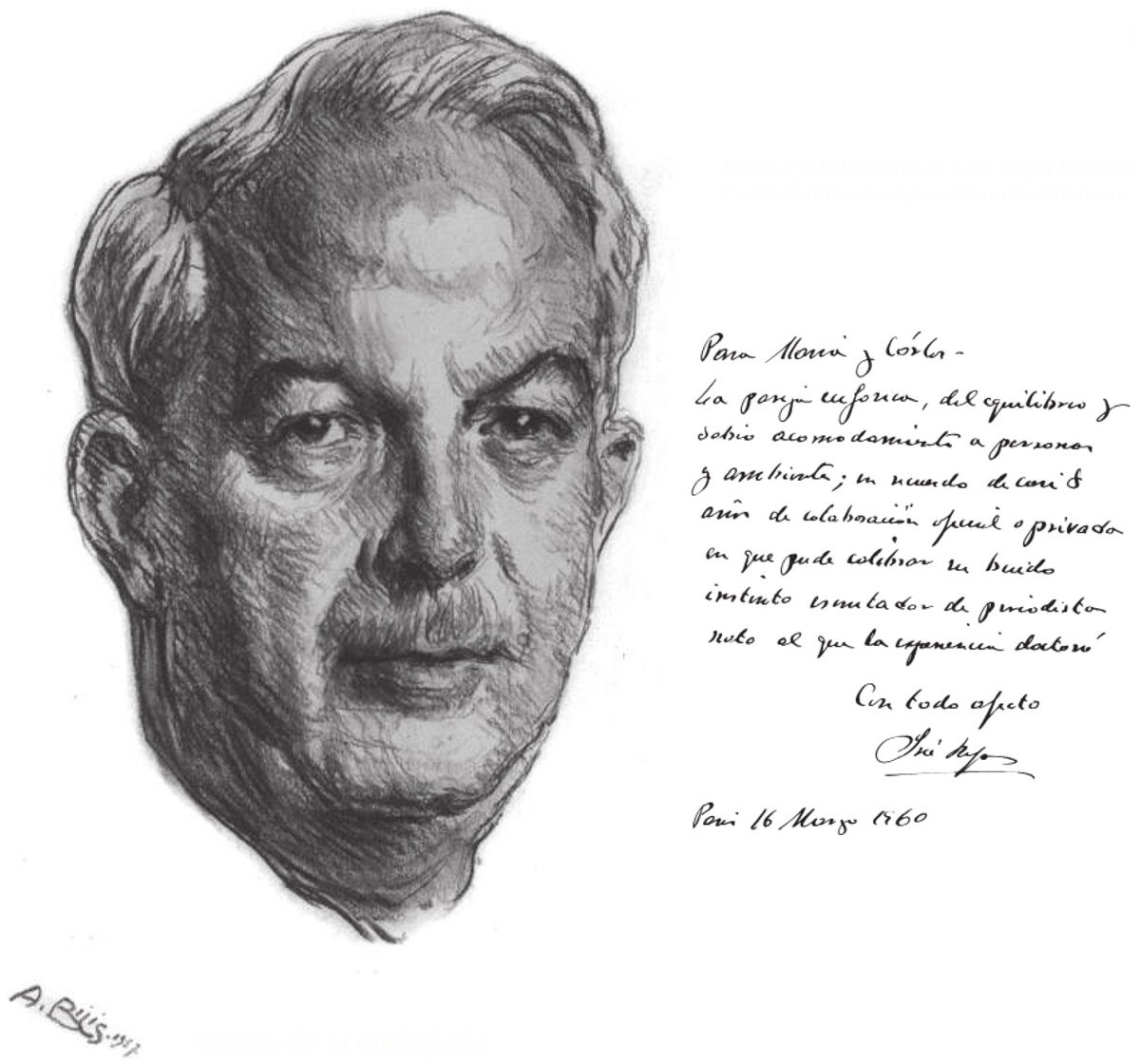

Retrato y dedicatoria de José Rojas Moreno a Carles Sentís y su esposa Maria Casablancas

Salida de la embajada

Abandonada la embajada, no me expulsaron de París. Retomé la actividad de corresponsal de prensa, que siempre ha sido mi norte. Primero un corto periodo por el ABC, que acabó cuando su director pretendía enviarme a Londres –equiparado a París, pero que para mí significaba un gran traslado, con los problemas familiares que comportaba–. Luego, enterado de que La Vanguardia iba a cambiar su corresponsal, hablé con don Juan de Borbón, el cual incluso escribió al conde de Godó.

Además de La Vanguardia, al poco tiempo tuve la corresponsalía de Clarín de Buenos Aires. El dr. Roberto Noble era director y propietario de esta cabecera. Venía a menudo a Europa, pero muy especialmente a París un par de semanas durante la primavera y durante el otoño. A veces también en verano. En un cierto momento le alquilé un yate en Cannes y lo acompañé hasta Italia. Él continuó hacia Grecia con unos amigos suyos.

Como corresponsal de Clarín tenía acceso a países del bloque comunista, lo que no era posible desde España. El pasaporte español no era válido para entrar en esos países. Pero en cambio, con una credencial de Clarín, pude viajar varias veces a Alemania Oriental y a Polonia, donde construyeron un gran petrolero para Argentina en los astilleros de Dansk. Clarín, como es lógico, tenía mucho interés en explicar el significado y alcance de esta construcción naval. En la recepción por la botadura del barco, un capataz me desafió con un vaso de vodka en la mano: “A ver si un argentino puede con un polaco”. No quise que los argentinos cargaran con ningún fracaso y le dije que era español. Él me respondió: “Es igual, todos habláis el mismo idioma”. Recordé que una cosa parecida experimentó Ernest Hemingway. Lo explica en Por quién doblan las campanas. Cuando se encontraba en un frente de la guerra española, unos milicianos le gritaron de lejos:

–¡Eh, tú, inglés, inglés!

–No, yo no soy inglés, soy norteamericano.

–Pero hablas inglés, ¿no?

–Sí

–Pues eres inglés inglés, y ya está.

Al dr. Noble le gustaba jugar en los casinos. Lo acompañé un par de veces. Su grandilocuencia, que utilizaba cuando dictaba los editoriales por teléfono, en la sala de juegos se traducía en un alud de apuestas. Decía: “Puede que lo pierdas todo, pero también puedes ganar mucho dinero con pocas jugadas”. Una vez me propuso: “¿Por qué no hacemos una vaca juntos?”. Le respondí que no me gustaba jugar y todavía menos perder. Pero habría ganado un buen fajo de francos si me hubiera sumado a su vaca. Yo mismo fui a cambiar sus fichas por dinero contante y sonante, logrando así que por aquella noche abandonara el juego.

La boda de Rainiero y Grace Kelly en 1956, con Carles Sentís al fondo entre la pareja

Roberto Noble y su hermano, junto con Luis Sciutto, su secretario uruguayo, vinieron un verano a la Costa Brava.

Sciutto siempre le acompañaba. Además escribía en Clarín con el famoso pseudónimo Diego Lucero. Rubricaba el apartado de fútbol y era uno de los periodistas más leídos en la especialidad. Escribía las crónicas en lunfardo, el argot propio del barrio de La Boca, en Buenos Aires, y popularizado por las letras de los tangos.

Como corresponsal de Clarín me relacionaba con los argentinos que iban a París por cuestiones políticas y económicas. Conocí a Frondizi quien, más tarde, cuando se convirtió en presidente, me invitó a la Casa Rosada. En Argentina viví, pues, una etapa de buena ley: después de Perón y antes de que la Junta Militar tomara el poder.

En Argentina estuve, con otras personas, en casa de Ramón Gómez de la Serna, autor de las greguerías, aquel género de prosa tan curioso. Tenía todas las paredes y el techo de su casa decorados con recortes de diarios con textos suyos. Estaba casado con una mujer yugoslava muy pálida. Era un noctámbulo pintoresco como de otra época, de cuando muchos escritores hacían vida e incluso escribían en los cafés. Colaboraba también en diarios de Venezuela, de lo que estaba muy satisfecho porque cobraba en dólares. Aunque volvió a España tras el exilio, murió en Argentina.

Clarín tenía dos o tres colaboradores franceses que yo veía de vez en cuando. Uno de ellos era Paul Reynaud y el otro Paul Goncourt. Reynaud había sido primer ministro del Gobierno francés en 1940 y fue quien descubrió a De Gaulle cuando todavía era teniente coronel. Era senador vitalicio y escribía un par de artículos al mes para Clarín. De vez en cuando le visitaba en su despacho de la Asamblea Nacional y aprovechaba la ocasión para entregarle un sobre con el abono de sus artículos. No valía la pena hacerlo a través de un banco, dadas las complicaciones de la época. Le pagaba con francos y quedaba la mar de contento porque así disponía de lo que en Francia llaman argent de poche, dinero de bolsillo. Yo aprovechaba la visita para hablar un rato de política. Reynaud y algún otro me pasaban informaciones confidenciales, por decirlo de alguna manera. Esto me permitía anticiparme, a veces, a lo que publicaban los diarios franceses.

Balenciaga y otros diseñadores de moda

En una de las comidas que de vez en cuando organizabamos en nuestra casa de París de la avenida Victor Hugo, a mi derecha se sentó una distinguida y guapa señora, Mme. de Chiris, esposa de uno de los principales perfumistas –creador de esencias– de entonces. La señora se lanzó a hablar de moda autoritariamente. A la derecha de mi mujer, al otro lado de la mesa, se sentaba un señor muy correcto que escuchaba sin abrir boca. De pronto, aquel hombre discreto tomó la palabra y pronto toda la mesa enmudeció. Después, disimuladamente, mi vecina me preguntó quién era aquel señor. Cuando, tapándome la boca, le dije que era Cristóbal Balenciaga, quedó petrificada.

Balenciaga mantenía un singular comportamiento personal. Su foto no salía casi nunca en los diarios y tampoco su imagen en las televisiones. Rehuía las actitudes exhibicionistas, tan frecuentes en el mundo de la moda. No salía a saludar ni antes ni después de los desfiles de su colección. Lo seguía todo entre los pliegues de las cortinas. Por otra parte, Balenciaga era el único partidario de no contar con modelos o maniquíes espectaculares. Consideraba que la belleza de las modelos no debía tapar la de los vestidos. Me parece recordar que fue él quien matizó unos colores llamándoles uva verde y uva madura. Verdaderamente era un hombre muy sutil y perfeccionista.

Prácticamente todos sus colegas reconocían su suprimacía, y algunos, como Givenchy, se consideraban sus discípulos. Creaba y dibujaba como ellos, pero, además, sabía cortar y coser. Había aprendido en el taller de su madre, modista muy considerada en San Sebastián.

Como la mayoría de diseñadores, Balenciaga era un hombre culto y forofo de las artes. En su piso de la avenida Alma tenía buenas pinturas, como también en la gentilhommière o casa de campo, que visité con mi mujer alguna vez, en las afueras de París.

En sus últimos años, cuando desaparecieron una gran parte de la clientela de modelos exclusivos, otros modistos se lanzaron al prêt-à-porter. Él, carente de sucesor, cerró su gran establecimiento en la avenida Georges V, y se quedó solamente con la delegación que poco antes había montado en Madrid.

Conocí también a Christian Dior en el momento de su triunfo, cuando lanzó una moda de falda larga que exigía muchos metros de tela del fabricante Boussac, que fue quien lo financió.

También fui amigo personal de otro creador de moda: Antonio Cánovas del Castillo, director de la casa Lanvin. Su apellido coincide con el de un reconocido restaurador de la monarquía de Alfonso XII, que era tío-abuelo (o bisabuelo) de Antonio, de tan alta calificación en el mundo de la moda.

Otros corresponsales de la época evitaban tratar el tema de la moda. Consideraban que era un mundo exclusivo de señoras y homosexuales. Yo no compartía este prejuicio. Asistía a menudo a las presentaciones, cuando todavía las modelos no eran tan marcadamente protagonistas.

En los días todavía gloriosos de la alta costura, Shoura, una eslava viuda de un embajador español, muy introducida en el mundo de la moda, me dijo: “Te arreglaré una entrevista con un chico que pronto será muy famoso. Una gran promesa”. De este modo, una mañana me encontré en la Casa Dior ante un joven de 20 o 21 años, llamado Yves Saint Laurent, que –de tan tímido como era– resultaba casi imposible armar con él una entrevista periodística.

El célebre diseñador de moda Cristóbal Balenciaga

Es probable que yo no supiera lo suficiente de moda para plantearle preguntas oportunas, pero él, de entrada, no dejó de hablarme de la preocupación que entonces le abrumaba. Estaba obligado a trasladarse a Argelia, donde había nacido (era un pied noir) para incorporarse al ejército francés en guerra. Había conseguido una prórroga para su incorporación a filas, pero justamente entonces se le terminaba.

Sin tener yo certeza alguna de la importancia futura de aquel joven (mi amiga podía equivocarse), no me atreví a convertirme en pregonero de un éxito no lo suficientemente intuido. A la vista del material disponible, decidí finalmente no escribir un texto que hubiera resultado una crónica anodina.

Más tarde me enteré que Yves Saint Laurent no permaneció mucho tiempo en el ejército. Le diagnosticaron una depresión. De todas maneras su angustia era razonable porque perdió su puesto de trabajo –el de diseñador de la Casa Dior–, que ocupó Marc Bohan. A la larga este percance provocó que Yves Saint Laurent se estableciera por su cuenta y resultara más importante que nadie en sus años de madurez.

La época de Saint-Germain-des-Prés

El reencuentro con Melcior Font fue para mí un gran momento de la posguerra. El poeta Melcior Font, que había sido secretario de Ventura Gassol cuando éste era conseller de Cultura de la Generalitat, tenía su despacho junto al mío como secretario del conseller de Finanzas, Martí Esteve. Esta vecindad contribuyó a afirmar nuestra amistad. Éramos ambos amigos de Joan Alavedra, secretario del presidente Companys.

Con las dos guerras entremedio, la Civil y la Mundial, cuando el azar dispuso que nos encontráramos en París, reapareció la amistad de antaño. Melcior Font en aquella época estaba metido en el mundo del cine. Incluso Unifrance, el organismo exportador del cine francés, lo nombró representante en Madrid, donde iba de vez en cuando. Esas visitas no gustaban a algunos compañeros suyos del exilio. Sin embargo nada tenía de político este trabajo.

Melcior Font iba algo caracterizado de poeta: cabellos rizados y relucientes, seguramente por el efecto de alguna gomina. Era muy risueño y con un gran sentido del humor. Fue Melcior quien me presentó gente diversa de Saint-Germain-des-Prés, donde íbamos a comer o a cenar frecuentemente. Uno de los lugares era el restaurante Le Petit Saint Benoit, donde a menudo coincidíamos en las mismas modestas mesas, con mantel de papel, con el gran Robert Schuman, uno de los padres de Europa, que entonces era ministro francés de Asuntos Exteriores. Robert Schuman era un alsaciano sencillo y discreto. Llevaba una vida muy austera. Los habituales de aquel restaurante guardaban su servilleta en las típicas estanterías divididas en casillas o compartimentos de uso individual. Schuman también lo dejaba allí, con naturalidad y circunspección. Nos saludábamos, pero no hablamos nunca. Los otros habituales del restaurante no se atrevían a molestarlo.