Иллюстрированная история Китая

- -

- 100%

- +

Американский историк китайского происхождения Хуан Жэньюй отметил в своей книге «Расширение видения истории»: «Многие современные китайские авторы называют порядок, существующий в то время, „феодальным обществом“, тем самым сравнивая его с европейской феодальной системой. Результат такого сравнения всегда вызывает неловкость. В традиционной китайской литературе термин „фэнцзянь" (феодализм) также соотносится с системой префектури уездов, поэтому политическую систему префектур и уездов великих династий Хань, Тан, Сун, Мини Цин – с централизованной властью, правлением образованных людей, возможной покупкой и продажей земли и с большой социальной мобильностью – часто называют „феодализмом", ведь такой порядок действительно легче соотнести с европейской феодальной системой. Существующая путаница в терминах – результат неправильного понимания исторических реалий».

На самом деле, Хуан Жэньюй не был первым, кто высказал подобную точку зрения – еще в1926 г. этот вопрос обсуждался Гу Цзеганом и Фу Синянем. Гу спросил Фу: «Рассматривая учение исторического материализма Конфуция, можно сказать, что его мысль была продуктом феодального общества. Однако династии после Цинь и Хань уже не принадлежали к феодальному обществу, так почему же его учение доминировало так долго?» Фу согласился с мнением Гуи сказал: «У термина "фэнцзянь" существует много различных значений. "Фэнцзянь" при династии Западная Чжоу – это процесс колонизации в период основания государства, поэтому тогда данный термин обозначал особую форму социального устройства. Реализация смысла „фэнцзянь" во времена династии Западная Хань заключалась в разделении префектур и уездов, поэтому в то время это был всего лишь географический термин».

Так что нет ничего удивительного в том, что в последние годы идут дебаты о феодальном обществе в Китае. Сомнения по этому поводу выразили Хоу Цзяньсинь в книге «Анализ концеп-та „феодализм“» и Фэн Тяньюй в книге «Рассуждения о феодализме». Монографии «Государственное устройство династии Западная Чжоу» и «Упадок династии Западная Чжоу», написанные профессором Колумбийского университета Ли Фэном, бросают вызов распространенным взглядам, предлагая другую точку зрения. Ли Фэн пишет: «Если феодализм, о котором долгое время говорили западные академические круги, – это ошибочная конструкция (а это уже очевидно), то последующая разработка модели, обобщавшей социальное устройство (так называемое „феодальное общество“), а затем применение этой модели к древнекитайскому обществу превратились в целую цепочку ошибок».

II ПРИКАЗ ЧЖОУ-ГУНА ОБ «УЧРЕЖДЕНИИ ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫХПРАВИЛ И СОЗДАНИИ МУЗЫКИ»;ЦИВИЛИЗАЦИЯ РИТУАЛОВ И МУЗЫКИ

I

Бронзовый чайник сун, на котором выгравированы символы, описывающие официальную церемонию присвоения титула правителем Чжоу

Основатель династии Чжоу У-ван, к сожалению, умер в молодом возрасте. Регентом при его сыне Чэн-ване стал Чжоу-гун, который составил кодексы законов, оказавших огромное влияние на дальнейшее развитие истории. Среди этих законов самыми выдающимися являлись «Наделение землями и основание государства», а также «Учреждение церемониальных правил и со-здание музыки». О «Наделении землями и основании государства» уже говорилось выше, поэтому теперь давайте перейдем к «Учреждению церемониальных правил и созданию музыки».

Сына чжоуского Вэнь-вана и младшего брата чжоуского У-вана звали Дан. Поскольку пожалованный ему уезд находился в Чжоу, он получил титул Чжоу-гун. Он не стремился к властии высокому положению: перед своей смертью У-ван назначил его своим преемником, но Чжо-у-гун заботился об общем благе больше, чем о своем собственном, поэтому провозгласил ваном младшего сына У-вана, а сам остался при нем помогать на правах регента. После того, как политическая система в целом сформировалась, а строительство восточной столицы Лои было завершено, Чжоу-гун пригласил Чэн-вана в Лои, чтобы тот возглавил церемонию первого жертвоприношения и принял бразды правления. После этого Чжоу-гун передал власть Чэн-вану, асам остался в Цзунчжоу.

Однако судьба Чжоу-гуна оказалась трагичной. На 11-м году правления Чэн-вана (1032 г.до н. э.) Чжоу-гун скончался от болезни. Будучи уже в крайне тяжелом состоянии, он попросил похоронить его в землях Чжоу, чтобы показать свою преданность династии. Но Чэн-ван похоронил его за пределами Чжоу. Чэн-ван высокопарно заявил, что не осмеливается относиться к Чжоу-гуну как к своему подданному, хотя, на самом деле, он не считал его преданным своем управлению. Истинная причина этой драмы состояла вот в чем: пока Чжоу-гун был регентом, Чэн-ван понимал, что его подданный превосходил его самого, а это значит, что он был опасен для авторитета вана.

И действительно, за семь лет своего регентства Чжоу-гун добился значимых успехов и про-явил себя человеком честным и благородным, поэтому впоследствии многие поколения поли-тиков считали его образцовым правителем. Краткий очерк о политических достижениях Чжо-у-гуна написал ханьский ученый Фу Шэн в книге «Шаншу дачуань»: «Регент Чжоу-гун в первый год устранил мятеж, во второй год одолел Инь, в третий год победил Янь, в четвертый год отдал удел Вэю, в пятый год основал столицу Чжоу, в шестой год издал закон об учреждении церемониальных правил и создании музыки, в седьмой год возвел на престол Чэн-вана».

Под «учреждением церемониальных правил и созданием музыки» понимается установление системы правил проведения ритуальных церемоний, ритуального этикета и культуры создания музыки.

Наиболее точным значением термина «церемония» является понятие «различие» – церемонии (или правила этикета, ритуалы) использовались для обозначения различий между слоя-ми общества: между людьми благородными и простыми, уважаемыми и подлыми, старыми и молодыми, близкими и чужими, – у каждого из этих слоев общества был свой собственный кодекс поведения. Иными словами, у знати были правила поведения или ритуалы для знати, у простых людей – ритуалы для простых людей, у уважаемых людей – ритуалы для уважаемых, у подлых – ритуалы для подлых, у пожилых – ритуалы для пожилых людей, у молодых – ритуалы для молодых, у близких родственников – ритуалы для близких, у чужаков – ритуалы для чужаков. Такого рода ритуалы, правила этикета или церемонии подчеркивали, что отношения между монархом и подданными, между отцами и сыновьями, между старшим и младшим братьями, между мужем и женой были неравноправными, и эти правила нельзя было нарушать. В «Книге церемониальных правил» говорится о пяти типах церемоний, или ритуалов: ритуал Блага о жертвоприношении, ритуал Зла о похоронах, ритуал Приветствия об общении, ритуал Армии о ведении войны и ритуал Похвалы о праздновании. Каждый представитель знатного сословия – от момента рождения до смерти, от бытовых дел до жертвоприношений, от повседневной жизни до политической деятельности – во всем должен был следовать ритуалам, соответствующим его положению. Даже ритуалы, связанные с похоронами, были чрезвычайно сложны, потому что участвовавшие в похоронах люди строго различались по статусу и близости их отношений с умершим. Поэтому похороны часто являлись возможностью наиболее точно и тонко обозначить свое социальное положение. Проявление своего социального статуса, отраженного в похоронной церемонии, было намного важнее, чем проявление личных эмоций. С одной стороны, ритуалы показывали вертикальную социальную иерархию, с другой стороны —горизонтальную племенную связь. В книге Ли Боцяня «История династии Западная Чжоу с археологической точки зрения» отмечается: «Закон „Учреждение церемониальных правил и создание музыки“ основан на стандартах этикета, сформулированных Сыном Неба, князьями чжухоу, сановниками и чиновниками разных рангов, которые проявляются во всех аспектах. Что лучше всего отражается в археологии, так это церемониальные правила погребения. Например, Сын Неба мог построить и пользоваться только четырьмя дорогами, ведущими к гробницам, чжухоу и сановники – только двумя или одной дорогой, а у служилого сословия, как правило, не было ни одной. Существо-вали также строгие различия в использовании погребальной утвари: у Сына Неба было девять треножников дин, восемь жертвенных сосудов гуй и несколько наборов колоколов; у чжухоу и сановников – семь динов и шесть гуев или пять динов и четыре гуя с одним набором колоколов, а у служилых людей – только три дина и два гуя или один дин, один гуй и один набор колоколов». Так называемое «нарушение» ритуальной системы, произошедшее во времена династии Восточная Чжоу, на самом деле было результатом адаптации к развитию общества и его транс-формациям. Если в обществе говорят только о различиях и не упоминают о гармонии, то такое общество не может быть сбалансированным. Мудрость Чжоу-гуна заключалась в том, что, установив жесткие ритуалы, он в то же самое время занялся и музыкой – ритуалы и музыка дополняли друг друга. Ритуалы подчеркивали различия, а музыка – гармонию и общность. В книге «Записки о ритуалах – Записки о музыке» говорится: «Музыка – это гармония Неба и Земли, а ритуал – это порядок Неба и Земли. Гармония позволяет множеству вещей переходить из одной формы в другую, порядок позволяет вещам отличаться друг от друга». Смысл этого древнего фрагмента заключается в следующем: благодаря гармонии множество вещей могут сосуществовать друг с другом; благодаря порядку у всех вещей есть свое, отличное от других вещей, место.

Под музыкой, конечно, понимается не просто музыка, а музыка с мощным социально-по-литическим подтекстом. Согласно утверждению древних людей, конечную функцию музыки можно обозначить вот таким образом: передавать этику, примирять небеса и землю, питать все сущее, преобразовывать различия и сходства и устанавливать мир. Выражаясь проще, музыка в древности использовалась для пробуждения у людей одинаковых эмоций: тогда различия между уважаемыми и подлыми, знатью и простолюдинами переставали существовать, появлялось чувство общности, как будто все люди были братьями. В одном из разделов книги «Записки о ритуалах – Записки о музыке» рассказывается о целях исполнения музыки в разных ситуациях: «Когда музыка играет в храме предков, и ее слышит правитель и его подданные, то нет никого, кто не проявил бы скромность. Когда музыка играет на родине старейшины рода, и ее слышат старые и молодые, то нет никого, кто не проявил бы покорность. Когда музыка звучит в женской половине дома, и ее слышат отец и сыновья, старшие и младшие братья, то нет никого, кто не почувствовал бы родство». Очевидно, что задача музыки заключается в поддержании социального единства и поиске гармонии в межличностных отношениях. С этой точки зрения ритуал и музыка не могут существовать друг без друга – без любой составляющей этой пары нарушается баланс в обществе. В книге «Записки о ритуалах – Записки о музыке» говорится следующее: «Если люди похожи, они будут относиться друг к другу, как родные; если люди разные, они будут уважать друг друга». Музыка подчеркивает сходство, ритуал указывает на различия. Когда подчеркивается общее, люди любят друг друга; когда подчеркиваются различия, люди уважают друг друга. «Когда устанавливаются ритуал и долг, знать и простолюдины разделяются на ранги; когда звучат музыка и песни, верхи и низы находятся в гармонии». После появления правил этикета и церемоний различия в статусе аристократов и простолюдинов стали явными; после появления музыки между людьми из разных слоев общества установилась гармония. «С распространением музыки нет жалоб, с распространением церемоний нет разногласий». Когда звучит музыка, люди не ропщут; когда через ритуалы становится понятен статус, люди не спорят. В период своего правления Чжоу-гун подчеркивал важность иерархических различий, но, одновременно с этим, он подчеркивал и необходимость гармоничных отношений между людьми. В дифференцированном обществе он всеми силами старался создать недифференцированный мир – идеальный мир, который воспевался лично Конфуцием и философией конфуцианства в целом.

Бронзовый квадратный кувшин для вина Ли. На нем написано, что правитель Чжоуотдал приказ присвоить титул мастеру по изготовлению посуды господину Ли

Древний китайский музыкальный инструмент с колоколами баньчжун, Западная Чжоу

III «О, НАСКОЛЬКО ЖЕ ВЕЛИКОЛЕПНО ЗНАНИЕ! Я СЛЕДУЮ ЗА ЧЖОУ» (КОНФУЦИЙ)

Ученый Ян Сянкуй в книге «Общество Цзунчжоу и культура ритуалов и музыки» многозначительно написал: «Без Чжоу-гуна не было бы единой Поднебесной, которая сложилась после уничтожения столицы Инь У-ваном; без Чжоу-гуна не было бы традиционной культуры ритуалов и музыки; без Чжоу-гуна не возникло бы конфуцианство, а без конфуцианства китайская традиционная культура пребывала бы, возможно, в совершенно другом духовном состоянии». Именно поэтому Конфуций так хотел увидеть Чжоу-гуна во сне и с восхищением однажды произнес: «О, насколько же великолепно знание! Я следую за Чжоу».

Конфуций благоговейно преклонялся перед «Учреждением церемониальных правил и созданием музыки» Чжоу-гуна и был чрезвычайно недоволен «Разрушением церемониальных правил и музыки», произошедшим в эпоху Весен и Осеней. Его возмущенный вопрос: «Если это можно стерпеть, то чего тогда стерпеть нельзя?» относится именно к «Разрушению церемониальных правил и музыки».

Старшему сыну Чжоу-гуна Бо Чину был пожалован удел Янь (ныне Цюйфу, провинция Шань-дун), также называемый царством Лу. Таким образом, система церемоний и музыки, установленная Чжоу-гуном, была укоренена в Лу. Конфуций глубоко проникся культурой церемоний и музыки, поэтому он был очень недоволен процессом разрушения этих самых правил – он неоднократно возражал против слов и поступков, не соответствовавших ритуалам, установленным при Чжоу-гуне. Он давал наставление: «Не смотри на то, что чуждо ритуалу; не слушай того, что чуждо ритуалу; не говори того, что чуждо ритуалу; не делай того, что чуждо ритуалу», – т. е. не стоит смотреть на поступки, которые не соответствуют правилам этикета, или слушать речи, которые не соответствуют правилам этикета, или произносить слова, которые не соответствуют правилам этикета, и не совершать поступков, которые не соответствуют установленным церемониям. Ци Цзингун попросил у Конфуция совета о том, как управлять страной, на что последний ответил очень лаконично: «Благородный муж должен вести себя как благородный муж, вассал – как вассал, отец – как отец, сын – как сын». То есть нужно соблюдать правила этикета и церемонии Чжоу, чтобы было разделение верхов и низов, благородных людей и простолюдинов, чтобы благородный муж вел себя как благородный муж, вассал —как вассал, отец – как отец, а сын – как сын. Царство Цзинь отлило треножник с выбитым на нем текстом правового положения и пыталось править в соответствии с законом. Однако Конфуций предрекал: «Царство Цзинь погибнет! Оно утратило порядок». Под порядком подразумевалась система социальной иерархии благородных людей и простолюдинов, и если бы вместо данного порядка внедрилось правление по закону, то это неизбежно привело бык тому, что все люди перемешались, и порядок исчез.

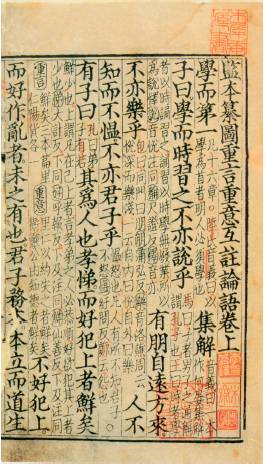

«Беседы и суждения», предисловие (Сунское издание)

Причиной самого большого недовольства Конфуция было то, что чжухоу пользовались ритуалами Сына Неба, а сановники – ритуалами чжу-хоу и Сына Неба. Если рассматривать в качестве примера жертвоприношение, то, согласно церемониям Чжоу, только Сын Неба мог проводить жертвоприношение за городскими стенами(совершать жертвоприношение Небу),а чжухоу могли приносить жертвы только знаменитым горам и рекам на территории своего феодального государства. Однако, начиная с Си-гуна, царство Лу также начало проводить церемонии жертвоприношений за городом, в то время как род Цзи устраивал жертвоприношения-хождения (жертвоприношение горе Тайшань). Музыка и танец, исполняемые во время жертвоприношения, т. е. так называемая каноническая музыка, имели строгие иерархические различия. Сыну Неба полагалось восемь рядов танцоров с восьмью танцорами в каждом ряду, т. е. шестьдесят четыре человека, а также музыкальные инструменты, расположенные со всех сторон; чжухоу полагалось шесть рядов танцоров, т. е. сорок восемь человек, а также музыкальные инструменты, расположенные с трех сторон; сановникам и чиновникам – музыкальные инструменты, расположенные с двух сторон, а также четыре ряда танцоров, т. е. тридцать два человека; для служилых людей – музыкальные инструменты с одной стороны и два ряда танцоров, т. е. шестнадцать человек. Но в царстве Лу в период Весен и Осеней восемь рядов танцоров было не только у правителя царства, но и у рода Цзи. Чжухоу и сановники бесстыдно злоупотребляли любезностью Сына Неба, поэтому не удивительно возмущение Конфуция, который сказал: «Если это можно стерпеть, то чего тогда стерпеть нельзя?»

В возрасте 36 лет Конфуций услышал в царстве Ци так называемую «музыку шаолэ» —он настолько был ей поражен, что от переизбытка эмоций даже вздохнул, ведь он совсем не ожидал, что музыка может вызывать такой эффект. Неизвестно, был он взволнован или растроган, но он превозносил эту музыку, потому что видел в ней внутренний смысл идеи «учреждения церемониальных правил и создания музыки». Такого рода музыка шла рука об руку с ритуальными церемониями. С точки зрения Конфуция музыка шаолэ воспевала передачу Яо и Шунем престола достойному, и ее можно было назвать идеальной. Музыка улэ, в свою очередь, воспевала походы У-вана по Поднебесной и была по-своему прекрасной, ноне идеальной.

«Улэ» – это еще и разновидность танца, созданного Чжоу-гуном; слова песен, которые также исполнялись под эту музыку, можно найти в разделе «Гимны Чжоу», сборник «Книга песен». Впервые этот танец был исполнен, когда У-ван выступил в военный поход, во второй раз – когда был уничтожен Инь, в третий раз – когда проводился поход против южных княжеств, в четвертый раз – при успокоении южных княжеств, в пятый раз – при установлении власти над востоком, в шестой раз – при триумфальном возвращении армии. Такого рода музыка, исполняемая на колоколах и гонгах и сопровождаемая танцами, звучала на политических и религиозных церемониях, показывая, что в иерархическом обществе существует и другая сторона – гармония. Отсюда появилось высказывание: «В использовании ритуалов приоритет отдан гармонии».

Поэзия, ритуалы и музыка – это три элемента конфуцианского образования, и они тесно взаимосвязаны. При помощи поэзии можно выражать эмоции, но для установления стандартов нужны ритуалы, а для достижения гармонии – музыка. Наверное, именно это имел в виду Конфуций, говоря: «Воодушевляйся стихами, опирайся на ритуал, совершенствуйся музыкой».

После своей смерти Конфуций был похоронен на берегу реки Сышуй к северу от города Цюйфу. Ученики оплакивали его на протяжении трех лет в соломенной хижине рядом с могилой, вспоминая учение своего покойного учителя и записывая его замечания в сборник «Суждения и беседы». Восхищаясь нравственными знаниями учителя, ученики Конфуция различными способами развивали их. «Великое учение» Цзэн Цзы, «Учение о середине» Цзы Сии «Мэн-цзы» – все эти трактаты посвящены рассмотрению политической этики, изложенной в «Суждениях и беседах». Вышеупомянутые трактаты входят в классическое конфуцианское «Четверокнижие», до сих пор почитаемое потомками.

«Неустанные беседы о великих замыслах святого мудреца». Художник Цю Ин. Это одна из иллюстраций в книге Вэнь Чжэнмина «Иллюстрированное описание жизни

IV БОРЬБА ЗА ГЕГЕМОНИЮ МЕЖДУ ЦАРСТВАМИ И СОПЕРНИЧЕСТВО ФИЛОСОФСКИХ ШКОЛ

В 770 г. до н. э. чжоуский Пин-ван под охраной нескольких придворных и князей двинулся на восток из Xаоцзина (современный Сиань, провинция Шэньси) в Лои (современный Лоян,провинция Хэнань). В первые годы правления династии Чжоу для контроля восточных земель была построена так называемая «восточная столица» (город Чэнчжоу, второе название Лои).Фактический центр династии Чжоу все еще находился в Хаоцзине (второе название Цзунчжоу).В начале периода переселения на восток древний город Цзунчжоу стал постепенно приходить в запустение. Позднее род Чжоу пришел в упадок, приказы правителя перестали выполняться, ичжоуский ван сохранял свой титул только формально. Историки называют династию Чжоу после770 г. до н. э. династией Восточная Чжоу, чтобы отличить этот период от предыдущего периода правления династии до 770 г. до н. э., который теперь называется периодом правления династии Западная Чжоу. В новом периоде династия Чжоу утратила власть над чжухоу по всей стране и вступила в период смуты, который получил название «период Весен и Осеней» (770—476 гг. до н.э.), – в этот период одновременно существовало более 140 царств, из которых всего лишь чуть больше десяти были крупными. Функции и структура государства в период Весен и Осеней были намного слабее, чем в период правления династии Западная Чжоу. Государственный суверенитет при династии Западная Чжоу принадлежал правящей семье (чжоускому вану, Сыну Неба), отдельные же царства не обладали полным суверенитетом. Когда в период Весен и Осеней правители каждого отдельного царства начали называть себя ванами и гегемонами, они тем самым открыто отказались признавать сюзеренитет династии Чжоу. Борьба за гегемонию между царствами, по сути, заключалась в том, чтобы сместить чжоуского вана и самим стать политическим центром. В течение этого переходного периода система гегемонии существенно поддерживала определенную степень порядка в Китае, благодаря чему удалось избежать хаоса в условиях отсутствия центра. Однако мнение о том, что «в эпоху Весен и Осеней не было справедливых войн», однобоко, поскольку оно основывается только на позиции, что власть должна передаваться исключительно по прямой генеалогической линии Сына Неба. В результате гегемонии, с одной стороны, существовавшее тогда государство было преобразовано в полноценное суверенное государство; с другой стороны, государство избавилось от остатков влияния кровных уз на управление страной и превратилось в территориальное государство.

Существовавшая тогда форма борьбы за гегемонию – это попытки «принудить императора подчиниться и от его имени командовать удельными князьями», т. е. под знаменем Сына Неба князь активно расширял бы собственную власть и становился гегемоном, отдающим приказы. Сын Неба оставался верховным правителем только на словах: если раньше правила установления церемоний и создания музыки, а также объявление военных походов исходили от Сына Неба, то теперь – от чжухоу; чжоуский же ван остался только номинальным правителем.

Бронзовая амфора «Чугао». Вдоль горловины амфоры выгравирована надпись, состоящая из пяти иероглифов следующего содержания: «Ючжиин, Чугао»

Коленце бамбука, отлитое из бронзы Э Цзюньци. Э Цзюньци – сын правителя Хуая из царства

Чу, а бронзовое коленце бамбука – это пропуск, выданный Хуаем своему сыну Э Цзюньци для беспошлинной перевозки товаров по суше и воде

Первым, кто установил свою гегемонию, был Хуань-гун из царства Ци. Затем, когда наступил период расцвета царства Цзинь, его правитель Вэнь-гун установил гегемонию над Центральной равниной. Когда гегемоном было царство Цзинь, царство Чу расширилось на восток, уничтожило несколько небольших царств, затем обратило свое внимание на север и стало господствовать на Центральной равнине. Теперь гегемоном Центральной равнины стал Чжуан-ван из царства Чу. Спустя какое-то время царство Цинь захватило несколько небольших царств на западе и стало постепенно наращивать силы – циньский Му-гун боролся за гегемонию на востоке, но был сдержан царством Цзинь и повернулся к западу, чтобы стать гегемоном там.

В результате установления гегемонии разные политические силы прошли через разделение и реорганизацию, пока, наконец, не остались семь крупных царств, таких как Янь, Чжао, Хань, Вэй, Ци, Чу и Цинь, а также более десятка небольших царств. Наступила эпоха Сражающихся царств.

За 550 лет существования династии Восточная Чжоу способы и манера ведения войн сильно изменились. В период Весен и Осеней армии были небольшими, и сражения в основном заканчивались за один день. Обе воюющие стороны уделяли большое внимание военному эти-кету, война была, скорее, художественным упражнением, демонстрирующим высокий уровень рыцарства. Все это изящество исчезло без следа в период Сражающихся царств.

В эпоху Сражающихся царств, сопровождающуюся жесткими и глубокими изменениями в политической и экономической сферах, происходили столкновения и конфликты между различными философскими школами – это была прекрасная эпоха свободного соперничества ученых. Как сказал Лу Симянь: «Наука эпохи до установления власти династии Цинь была сосредоточена на исправлении нездорового общества. Так называемая идея „эпохи усмирения беспорядков и возращения к правильному“ принадлежала не только конфуцианцам, но и представителям всех философских направлений». Представители различных философских учений и школ стремились по-своему исправить пороки общества, используя разные аргументы, поэтому возникали споры и ссоры, в которых проявлялось бесконечное очарование ярких мыслей.