Einführung in die Theorie des Familienunternehmens

- -

- 100%

- +

2 Familien und Unternehmen – Unterschiedliche Typen sozialer Systeme und ihre unterschiedlichen Rationalitäten

2.1 Historischer Rückblick

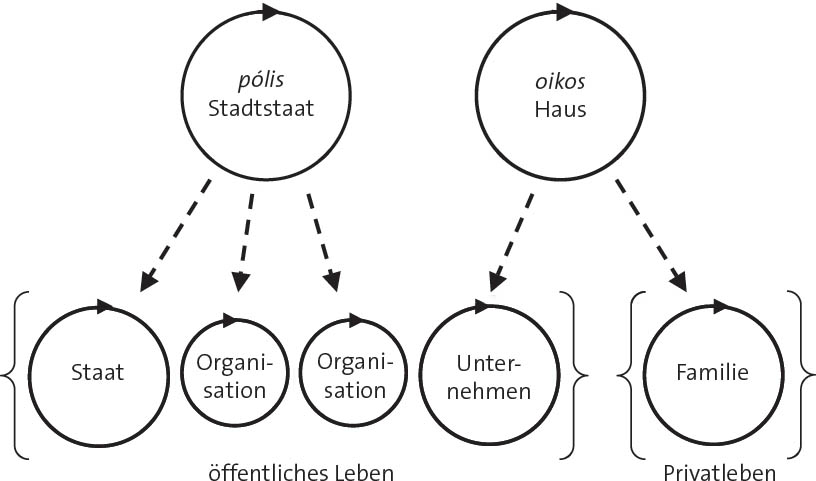

Ein Blick in die abendländische Geschichte zeigt, dass die Unterscheidung zwischen Arbeit und Privatleben relativ jung ist. Im klassischen Altertum gab es zwei Typen eindeutig gegeneinander abgegrenzter Systeme: das Haus (griech. oikos) und den Staat bzw. die Stadt (griech. pólis). Das Haus war zum einen wirtschaftliche Überlebenseinheit (daher der Begriff »Ökonomie«), aber es war auch Lebensgemeinschaft und emotionales Bezugssystem für seine Mitglieder. Zu ihm gehörten nicht nur die Familienmitglieder im engeren, verwandtschaftlichen Sinne, sondern auch Sklaven und Bedienstete. Der Begriff »Familie« (lat. famulus »Diener«) stand in diesem Sinne für das »ganze Haus«, d. h. eine Gemeinschaft, die weit über den Kreis der Blutsverwandten hinausging. Nur als Mitglied solch eines »Hauses« hatte der Einzelne die Möglichkeit zu (über)leben (Mitterauer u. Sieder 1977).

Dieses Modell der Arbeits- und Lebensgemeinschaften findet man heute gelegentlich noch in der Landwirtschaft oder in der Gastronomie, obwohl es auch dort inzwischen sehr selten geworden ist und die Abhängigkeit des Einzelnen von derartigen privat-professionellen Mischformen sozialen Lebens weit geringer ist, als es in grauen Vorzeiten der Fall war.

Dem Haus stand der Stadtstaat (Beispiel: Athen) gegenüber. Er fungierte nach außen als handelnde Einheit gegenüber anderen Staaten (z. B. Sparta), wenn es zum Krieg kam, und nach innen sorgte er für den gesetzlichen Rahmen, der das Zusammenleben der Bürger regelte (etwa durch Institutionen der Rechtsprechung im Konfliktfall).

Seit Beginn der industriellen Revolution kam es zu einer weitreichenden Veränderung der sozialen Strukturen. Die westliche Gesellschaft entwickelte Subsysteme mit unterschiedlichen Funktionen (»funktionelle Differenzierung«), die für eine gesellschaftliche Arbeitsteilung sorgen. Jedes dieser Subsysteme (Wirtschaft, Gesundheitswesen, Erziehung, Wissenschaft, Religion, Kunst, Politik usw.) hat seine eigenen Spielregeln, Institutionen und Organisationsformen entwickelt. Sie haben unterschiedliche Aufgaben und Funktionen zu erfüllen. Eine der Konsequenzen: Sie folgen unterschiedlichen (Zweck-)Rationalitäten.

Abb. 2: Die funktionelle Differenzierung der Gesellschaft und die Bildung unterschiedlicher sozialer Einheiten (diverse Typen von Organisationen, Familie)

Universitäten produzieren wissenschaftliche Wahrheiten, Schulen dienen der Erziehung, Gerichte sprechen Recht, Unternehmen liefern Produkte und Dienstleistungen, Krankenhäuser sichern die Patientenversorgung usw. In der Religion werden Entscheidungen aufgrund anderer Kriterien getroffen als in der Wissenschaft (deshalb ist es ein Risiko für wissenschaftliche »Wahrheit«, wenn religiöse Glaubenssätze festlegen, was als »wahr« zu gelten hat), und im Rechtssystem gelten andere Entscheidungsgrundlagen als in der Wirtschaft (der Grund, warum man – im Idealfall – Urteile nicht kaufen kann: »Vor dem Gesetz sind alle gleich« – ob arm oder reich). Was aus wirtschaftlicher Sicht rational erscheint, kann aus wissenschaftlicher oder rechtlicher Sicht vollkommen irrational sein.

Im Rahmen dieses historischen Ausdifferenzierungsprozesses haben sich auch die Funktionen von Familie und Unternehmen auseinanderentwickelt und mit ihnen die Spielregeln der Kommunikation, die in beiden Typen von Systemen praktiziert werden.

2.2 Zwei Rationalitäten

Glaubt man dem öffentlichen Bild, dann leiden Familienunternehmen darunter, dass die Rationalität ihrer Entscheidungsfindung durch die Irrationalität (= Emotionalität) der Entscheidungsfindung in Familien beeinträchtigt wird. Diese Ansicht äußern oft auch Führungsfiguren von Familienunternehmen – unabhängig davon, ob es sich um Fremdmanager oder Mitglieder der Eigentümerfamilie handelt.

Dass Emotionalität in Familien üblicherweise eine größere Rolle spielt als in Unternehmen (trotz gemeinsamer Betriebsausflüge und Weihnachtsfeiern), ist ja nicht zu leugnen. Aber die Gleichsetzung von Emotionalität und Irrationalität ist abwegig. Untersucht man nämlich die Logik der Entscheidungsfindung in Unternehmen und Familien, so erweist sich, dass beides soziale Systeme sind, die unterschiedliche Funktionen erfüllen und dementsprechend unterschiedlichen Formen von Rationalität folgen. Die beiden Typen der Rationalität stehen nebeneinander, sind legitim und können in keine hierarchische Über-/Unterordnungsbeziehung gebracht werden.

Sowohl Familien (bzw. alle heute anzutreffenden privaten, familienartigen Lebensgemeinschaften wie z. B. Patchworkfamilien, hetero- und homosexuelle Lebensgemeinschaften, Lebensabschnittspartnerschaften usw.) als auch Unternehmen können als »problemdeterminierte Systeme« (Goolishian u. Anderson 1988) verstanden werden: Ihre Spielregeln und Strukturen lassen sich als Muster der Problembearbeitung und der Problemlösung erklären. Allerdings sind die Probleme, mit denen Familien und Unternehmen konfrontiert sind, prinzipiell unterschiedlicher Art. Um es auf eine (sicher verkürzende) Formel zu bringen: Unternehmen (wie andere Organisationen) sind sachorientiert, Familien (wie andere private Beziehungen) sind personenorientiert. In Unternehmen geht es darum, Sachprobleme zu lösen, in Familien geht es darum, die Probleme von (und mit) Personen zu lösen. Das heißt nicht, dass es in Familien nicht jede Menge an Sachproblemen und in Unternehmen keine Personenprobleme zu lösen gäbe, aber die Raison d’être der Familie heute ist nicht primär die Erfüllung sachlicher Aufgaben (z. B. der Erledigung des Abwasches, des Rasenmähens etc.), und Unternehmen haben nicht den primären Zweck, sich um das Seelenheil ihrer Mitarbeiter zu sorgen.

In der Familie richten sich die Spielregeln nach den aktuellen körperlichen, psychischen und sozialen Bedürfnissen ihrer Mitglieder (vgl. Luhmann 1988b). Wird ein Kind geboren, können sich diese Spielregeln von einem Tag zum anderen radikal verändern (»Wir sind jetzt auch nachts erreichbar!«). Und wenn die Alten pflegebedürftig werden, dann bleibt das Familienleben davon ebenfalls nicht unbeeinträchtigt (wie jeder weiß, der schon einmal für demente Eltern/Großeltern sorgen musste). Im Blick auf die Wohlfahrt ihrer Mitglieder können Familien oder familienartige Lebensgemeinschaften mehr oder weniger zweckmäßig (= rational) organisiert sein und den jeweils individuellen Bedürfnissen und Notwendigkeiten unterschiedlich gerecht werden. Mit anderen Worten: Eine Familie, die nicht die aktuellen psychischen oder körperlichen Bedürfnisse ihrer Mitglieder im Fokus der Aufmerksamkeit hat, sondern irgendein unpersönliches, sachliches Ziel (z. B. die Maximierung des Familieneinkommens), ist – gemessen an den Maßstäben der personenorientierten Rationalität des Systems Familie – als irrational zu bewerten.

Auch das Funktionieren von Unternehmen kann im Sinne der größeren oder geringeren Rationalität von Problemlösungen bewertet werden. Die Rolle der Mitarbeiter von Organisationen besteht generell darin, als Funktionsträger zur Lösung von Sachproblemen beizutragen. Dafür werden sie bezahlt, und deshalb greift die Organisation auch nur sehr limitiert und aufgabenbezogen auf sie und ihre Kompetenzen zu. Wer als Buchhalter arbeitet, wird nicht mehr Gehalt bekommen, weil er gut Klavier spielen kann oder lieb zu Tieren ist.4

Bei Unternehmen als Wirtschaftsorganisationen besteht diese Sachaufgabe darin, Produkte oder Dienstleistungen auf Märkten zu verkaufen, um so hinreichend Zahlungen zu erhalten, damit der Erhalt und Erfolg des Unternehmens gewährleistet werden kann (= betriebswirtschaftliche Rationalität). Dazu müssen nicht nur Mitarbeiter und Produktionsmittel, sondern auch zukunftsbezogene Investitionen, sei es in Forschung und Entwicklung, sei es in Maschinen, Gebäude etc., finanziert werden und – last, not least – auch Profite, d. h. eine Rendite für das eingesetzte Kapital, erwirtschaftet werden.

Aus diesem Gegensatz zwischen Sach- und Personenorientierung bzw. der damit verbundenen unterschiedlichen Rationalitätsformen resultiert ein prinzipiell unterschiedlicher Status des Einzelnen – des Mitglieds – in Familie und Organisation. Einmal fungiert er bzw. seine Arbeit, zugegebenermaßen vereinfachend formuliert, als Zweck (Familie) das andere Mal als Mittel (Unternehmen).

Wer in einem Familienunternehmen Verantwortung für Familie und Unternehmen trägt, muss also – ob er sich dessen bewusst ist oder nicht – zwei gegensätzlichen Spielregeln und Logiken gerecht werden: der familiären und der betriebswirtschaftlichen Rationalität. Sie schließen sich zwar nicht prinzipiell gegenseitig aus, aber sie sind mit einem hohen Konfliktpotenzial verbunden.

Doch die Situation wird noch komplizierter. Denn Unternehmen wie Familie haben es noch mit einem weiteren Spielfeld und seinen von der personenorientierten wie der betriebswirtschaftlichen Rationalität abweichenden Entscheidungskriterien zu tun: dem Bereich des Rechts. Das System der Gesellschafter, d. h. der Eigentümer des Unternehmens, folgt in seiner Entscheidungsfindung formaljuristischen Regeln, die weder sonderlich viel mit sachlichen, noch persönlichen Fragestellungen zu tun haben. Im Konfliktfall kann eine höhere Macht (das Gericht) eingeschaltet werden, und seine Entscheidungen folgen den Vorgaben des Rechtssystems, die weder einer betriebswirtschaftlichen noch einer familiär-persönlichen Rationalität verpflichtet sind. Und – das sollte hier betont werden – die Rationalität rechtlicher Regeln dient weder den Zwecken der Familie noch denen des Unternehmens. Der Staat stellt um seiner selbst bzw. der Allgemeinheit willen Verfahren und Institutionen zur friedlichen Konfliktlösung zur Verfügung, um seinen inneren Frieden zu gewährleisten. Es ist die Systemrationalität des zivilisierten, modernen Staates, der mithilfe seines Gewaltmonopols als höhere Macht fungiert, um die Eskalation von Konflikten zwischen seinen Bürgern zu verhindern. Mit den Spielregeln des Unternehmens und der Familie hat die Logik der Entscheidungsfindung im Rechtssystem nur wenig Ähnlichkeiten. Dennoch bzw. gerade deswegen kann sie für beide Systeme im Konfliktfall entscheidende Bedeutung gewinnen. Das, was »rechtmäßig« ist, ist aus einer familiären Perspektive oft nicht »gerecht«, und was »gerecht« und/oder »rechtmäßig« ist, ist leider nur manchmal ökonomisch »richtig« (Simon 2002, S. 55 ff.).

2.3 Familie und Unternehmen als koevolutionäre Einheit

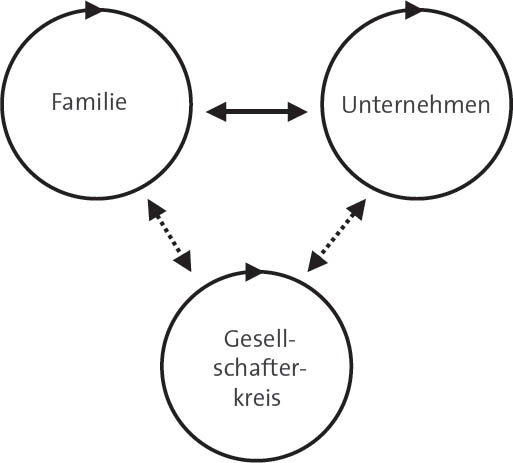

Familienunternehmen und Unternehmerfamilien unterscheiden sich von anderen Unternehmen und Familien dadurch, dass in ihrem Fall zwei soziale Systeme in ihrer Entwicklung aneinander gekoppelt sind. Sie fungieren gegenseitig als relevante Umwelten füreinander, die sich aneinander anpassen und gegenseitig beeinflussen – potenziell im Positiven wie im Negativen. Wie die Partner einer Paarbeziehung bestimmen sie füreinander zu einem beträchtlichen Maße die Überlebens- und Entwicklungsbedingungen. Sie sind voneinander abhängig bzw. auf die füreinander erbrachten Leistungen angewiesen, sie beobachten sich gegenseitig, brauchen einander (mal mehr, mal weniger) und bilden eine koevolutionäre Einheit. Die Familie verändert ihre Spielregeln, weil sie auf das Unternehmen Rücksicht nimmt, und das Unternehmen trifft bestimmte Entscheidungen, weil sie im Interesse der Familie liegen oder deren Interessen nicht zuwiderlaufen sollen.

Abb. 3: Die koevolutionäre Einheit von Familie, Unternehmen und Gesellschaftern

Als dritte relevante Umwelt ist der »Kreis der Gesellschafter« zu nennen. Er ist in der Regel nicht immer mit den Mitgliedern der Familie identisch. Denn es gibt in vielen Familienunternehmen Familienmitglieder, die nicht Gesellschafter sind, und in manchen gibt es auch Gesellschafter, die nicht zur Familie gehören; ja, es gibt auch Familienunternehmen, die an der Börse notiert sind, d. h. bei denen sich ein bestimmter Prozentsatz der Anteile im Streubesitz befindet. Als Eigentümer haben Gesellschafter – juristisch kodifiziert – einen zentralen Einfluss auf die Geschicke des Unternehmens. Dennoch scheint es nicht sinnvoll, sie von vornherein als eigenes soziales System zu betrachten, denn ihre Kommunikation untereinander kann sehr minimalistisch sein und sich z. B. auf die Durchführung einer Gesellschafter- oder Hauptversammlung beschränken. Rein juristisch betrachtet, handelt es sich um eine Ansammlung autonomer Individuen, die bestimmte Rechte und Pflichten haben. Darüber hinaus brauchen sie im Prinzip nicht zu kommunizieren und sich nicht als abgegrenztes soziales System zu konstituieren.

Wenn man die Historie vieler Familienunternehmen betrachtet, so zeigt sich, dass während der Gründungsphase in vielen Fällen de facto keine Trennung zwischen Familie und Unternehmen besteht. Wer zur Familie gehört, hat auch im Unternehmen mitzuarbeiten (wenn etwa ein Paar gemeinsam einen Laden eröffnet), und in der Kommunikation kann nicht zwischen persönlichen und geschäftlichen Belangen unterschieden werden, da beides identisch erscheint. Juristische Fragen spielen in der Familie normalerweise keine Rolle – außer im Konfliktfall, d. h. meist bei der Scheidung –, deshalb ist auch die Eigentumsfrage nicht von zentraler Bedeutung. Selbst wenn das Unternehmen formal dem einen oder anderen Partner gehört, wird es doch wie gemeinsames Eigentum behandelt.

Je größer und je älter das Unternehmen wird, desto mehr entwickeln sich diese drei Spielfelder auseinander und umso stärker werden auch die Unterschiede zwischen ihren Spielregeln und die damit verbundenen Dilemmata erlebbar.

2.4 Identität und Zugehörigkeit

Der Blick auf Unternehmen und Familie als Kommunikationssysteme mit unterschiedlichen Spielregeln kann erklären, warum viele Menschen, die es mit Familienunternehmen zu tun haben, sich verwirrt fühlen. Denn nur zu oft sind ja die Personen, die in diesen beiden Systemen agieren, dieselben. Man sieht einem Menschen nicht an, ob er gerade als Vater oder als Vorgesetzter, als Mutter oder Chefin, als Bruder oder Mitarbeiter, als Schwester oder Teammitglied handelt, und der oder die Betreffende weiß es selbst meist auch nicht. Er/sie hat zwei Rollen inne, an die unterschiedliche Erwartungen gerichtet sind. Man trägt »verschiedene Hüte«, aber es ist nicht immer klar erkennbar, welcher Hut gerade von wem getragen wird, und manchmal werden beide so schnell gewechselt, dass niemand hinterherkommt …

Diese Vermischung der Kontexte hat psychische Folgen. Denn jedes Individuum bildet seine persönliche Identität aufgrund seiner Zugehörigkeit zu unterschiedlichen sozialen Bezugssystemen (Devereux 1970). Ihre individuelle Mischung bestimmt sein Gefühl der Unverwechselbarkeit als Individuum.

Jemand definiert sich als Mann oder Frau, er ist Deutscher, Ingenieur, Katholik, Fußballspieler, Briefmarkensammler, Wähler einer bestimmten Partei usw., was dazu führt, dass er/sie bewusst oder unbewusst per Identifikation gewisse »männliche«/»weibliche«, »deutsche«, »katholische« usw. Eigenschaften und Verhaltensweisen übernimmt. Im Allgemeinen sind mit diesen Zugehörigkeiten keine psychischen Konflikte oder Probleme verbunden: Man kann ein katholischer deutscher Mann sein, ohne dass man sich dadurch widersprüchlichen Handlungsanweisungen ausgesetzt sieht.

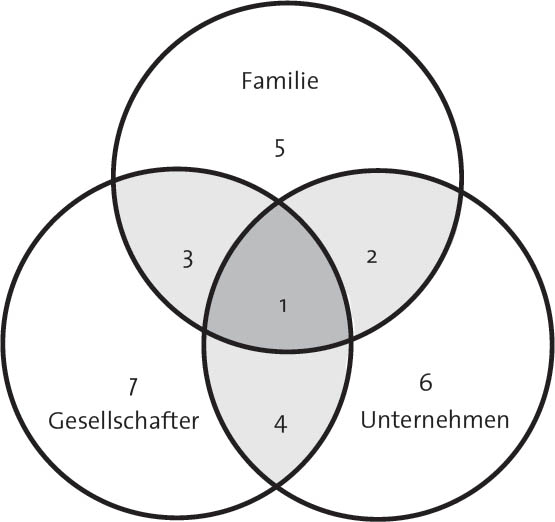

Etwas schwieriger ist es mit der persönlichen Identität in Familienunternehmen. Denn hier gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten der Zugehörigkeit: zur Familie, zum Unternehmen, zu den Gesellschaftern. Das kompliziert die Beziehungen zueinander und sorgt für Verwirrungen der individuellen Identität. Denn die Beziehungen zwischen Familienmitgliedern sind anders strukturiert als die Beziehungen zwischen Gesellschaftern oder den Mitarbeitern eines Unternehmens.

Das in der Literatur seit Langem verwendete Drei-Kreis-Modell (Abb. 4) illustriert, wie komplex die Beziehungsnetze in und um ein Familienunternehmen herum sein können. Die Beteiligten haben aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Zugehörigkeiten einen unterschiedlichen Status. Wie mit diesen Unterschieden umgegangen wird, ist von Familie zu Familie verschieden. Das betrifft z. B. die Frage, wie »Zugehörigkeit zur Familie« definiert ist. Werden nur die (männlichen) Nachkommen des oder der Gründer als Familienmitglieder betrachtet oder gelten auch Angeheiratete als zugehörig? Dürfen sich auch die Ehemänner oder -frauen, die nicht Gesellschafter sind, für die Belange des Unternehmens interessieren? Kann das Unternehmen auch auf sie als potenzielle Ressourcen zurückgreifen? Gehören familienfremde Gesellschafter nicht doch irgendwie zur Familie? Usw.

Abb. 4: Möglichkeiten der unterschiedlichen Zugehörigkeiten zu Familie, Unternehmen, und Gesellschaftern

Solche Abgrenzungsfragen machen deutlich, welche emotionalen und intellektuellen Anforderungen an die beteiligten Personen gestellt sind, aber auch, welche Konfliktpotenziale sich für das Familienleben und das Unternehmen daraus ergeben, die Kontexte und ihre widersprüchlichen Verhaltens- und Rollenerwartungen im Blick zu behalten und zu »managen«.

Ein besonders Risikopotenzial für Familie wie Unternehmen resultiert daraus, dass Personen, die zu beiden Systemen gehören und miteinander im Konflikt stehen, die Möglichkeit haben, nach Belieben das Spielfeld, d. h. den Kontext, der die Bedeutung eines Verhaltens bestimmt, zu wechseln. Es entwickelt sich dann eine Dynamik, die nicht leicht zu beherrschen ist. So kommt es immer wieder vor, dass das Unternehmen zum Schlachtfeld wird, auf dem familiäre Kriege ausgetragen werden, Machtkämpfe zwischen Verwandten gewinnen manchmal eine in anderen Familien ungeahnte Dimension, wenn, beispielsweise, Mehrheiten an Geschäftsanteilen benutzt werden, um »Siege« in Auseinandersetzungen zu erringen, die ihre Wurzeln in der Familie haben usw. Und auf der anderen Seite können Konflikte der Unternehmenspolitik in die Familie schwappen, sodass unter dem Weihnachtsbaum über Investitionsentscheidungen verbittert gestritten wird (»Stille Nacht, heilige Nacht«).

Das Drei-Kreis-Modell zeigt auch, warum es solch eine große Variationsbreite unterschiedlicher Formen von Familienunternehmen gibt. So existieren Unternehmen, in denen, beispielsweise, überhaupt kein Familienmitglied mehr aktiv im Unternehmen tätig ist, sondern alle sich auf die Gesellschafterrolle beschränken (müssen). In anderen Unternehmen stammen die Gesellschafter aus zwei oder mehr Familien, manchmal gibt es familienfremde Aktionäre usw.

Wer sich intensiver mit Familienunternehmen beschäftigt, wird mit einem Multiversum höchst individueller Modelle konfrontiert, die offenbar allesamt mit dem Überleben und dem ökonomischen Erfolg des Unternehmens vereinbar sind. Allerdings – das sei vorweggenommen – lassen sich durchaus Unterschiede benennen, die solche Modelle riskanter oder chancenreicher machen. Trotzdem ist es zum Verständnis eines jeden Familienunternehmens unverzichtbar, sich ein Bild von den unterschiedlichen Zugehörigkeiten und der daraus folgenden Beziehungsdynamik in Familie und Unternehmen zu machen. Und es stellt sich natürlich die Frage, ob es irgendwelche Faktoren gibt, die alle diese unterschiedlichen Typen von Familienunternehmen miteinander verbinden. Um die Antwort vorwegzunehmen: Sie alle sind mit Paradoxien konfrontiert, die sich aus den widersprüchlichen Rationalitäten von Familie und Unternehmen ergeben.

2.5 Paradoxien in Familienunternehmen

Unternehmen als Teilnehmer am Wirtschaftsleben sind sachorientierte Organisationen. Sie überleben nur, wenn sie irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen entwickeln, herstellen und vertreiben, die dafür sorgen, dass sie langfristig mehr Zahlungen erhalten als sie zu leisten haben. Um dies zu gewährleisten, müssen charakteristische Funktionen dauerhaft erfüllt werden, das heißt, es müssen zielorientiert Prozesse entwickelt und als Routinen etabliert werden. Die Akteure, die diese Funktionen übernehmen, müssen im Prinzip austauschbar sein. Das längerfristige Überleben eines jeden Unternehmens hängt davon ab, dass überlebenswichtige Aufgaben auch dann erfüllt werden, wenn ein einzelner Mitarbeiter krank wird, im Urlaub ist oder in Rente geht. Die Personalpolitik muss daher die Grenzen des Unternehmens in beide Richtungen offen halten: Man muss als Außenstehender Zugang finden können, und das Unternehmen muss sich von Mitarbeitern trennen können. Es darf weder exklusiv den Zutritt verweigern, noch darf es absoluten Kündigungsschutz gewähren (Simon 2006, S. 80).

Das Gegenbild zum Unternehmen mit seiner wirtschaftlichen Zweckrationalität bietet die durchschnittliche westliche Familie heute. Sie wird – so ist zumindest das Ideal – nicht wegen nüchtern kalkulierter materieller Vorteile gegründet, sondern aufgrund »großer Gefühle«. Und es sind Gefühle, die man weder kaufen noch sich »verdienen« oder »erarbeiten« kann, sondern man bekommt sie »geschenkt«. In der Familie steht die Person des einzelnen Familienmitglieds im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, nicht ihre Funktion oder Nützlichkeit (Luhmann 1988b; Simon 1999). Im Prinzip gibt es nichts, was ein Familienmitglied angeht, das nicht auch die anderen Familienmitglieder angehen und betreffen würde und daher zum Thema der Kommunikation werden könnte. Insofern stellt die Familie heute ein soziales System dar (wahrscheinlich das einzige), das so etwas wie eine Gegenwelt zu sachbezogenen Organisationen und Institutionen bildet. Dort wird der Einzelne vor allem in seiner stets nur einige wenige Aspekte seiner Gesamtperson nutzenden und wahrnehmenden Teilidentität als (austauschbarer) Rollen- und Funktionsträger wahrgenommen, gefordert und anerkannt. In der Familie hingegen zeigt sich im Idealfall der Einzelne in seiner unverwechselbaren Einzigartigkeit und Nicht-Austauschbarkeit mit all seinen positiven und/oder negativen Eigenarten.

Dies alles führt dazu, dass die Logik familiärer Spielregeln der von Unternehmen, die in ihrer Zielorientierung wirtschaftlichen Kriterien gerecht werden müssen, zuwiderläuft. Für die meisten Menschen heute ergibt sich aus diesen widersprüchlichen, sich gegenseitig ausschließenden Spielregeln kein Problem, weil die beiden Bereiche für sie räumlich, zeitlich und personell getrennt sind: Man verlässt morgens Familie wie Familienmitglieder und damit den Geltungsbereich familiärer Spielregeln, um den Arbeitstag im Unternehmen mit ganz anderen Menschen zu verbringen. Zwei Kontexte mit unterschiedlichen Teilnehmern und Mustern der Kommunikation, die der Einzelne für sich klar trennen kann …

Im Familienunternehmen ist dies anders. Hier sind beide Spielfelder nicht klar getrennt und daher droht die Gefahr, sich in »pragmatischen Paradoxien« (d. h. sich logisch ausschließenden widersprüchlichen Handlungsanweisungen) zu verstricken (Watzlawick et al. 1967, S. 178 ff.).

Um ihre Logik verständlich zu machen, ein Blick auf Entscheidungen im Allgemeinen. Wo immer von Menschen (allein oder gemeinsam) Entscheidungen getroffen werden müssen, stehen sie vor der Wahl zwischen mindestens zwei Optionen (A/B):

Entweder sie entscheiden sich für die eine Option (A), oder sie entscheiden sich gegen diese Option (Nicht-A).