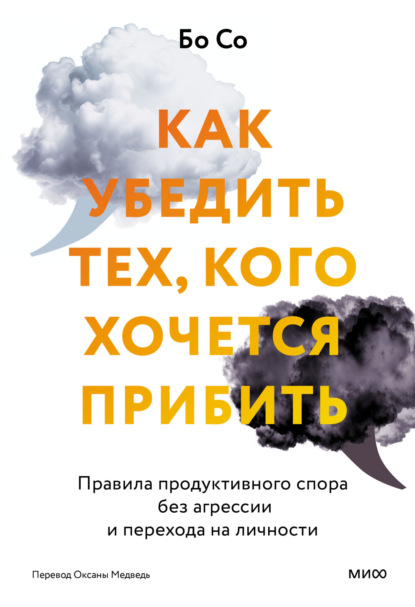

Как убедить тех, кого хочется прибить. Правила продуктивного спора без агрессии и перехода на личности

- -

- 100%

- +

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Copyright © 2022 by Bo Seo

Published by permission of the author and his literary agents Ross Yoon Agency (USA) via Alexander Korzhenevski Agency (Russia)

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2024

* * *Посвящается Джин Кен Пак и Вону Ке Со

Введение

Я окончательно утратил способность спорить к своему девятому дню рождения. Надо сказать, ощущал я при этом нечто вроде эрозии. Это случилось не в какой-то конкретный момент, скорее было медленное, постепенное, но вполне устойчивое угасание желания спорить. Поначалу я еще трепыхался. Хоть возражения и протесты и застревали у меня в горле, я еще находил способ их высказать. Но потом я устал от усилий, риска и самораскрытия, которые неизбежно влек за собой любой спор. И начал чаще задерживаться в перерывах между фразами, а оказавшись там, говорил себе, что при желании можно навсегда остаться в этом безопасном местечке.

Дело было в июле 2003 года; мы с родителями только переехали из Южной Кореи в Австралию. Решение родителей эмигрировать – в погоне за новыми возможностями в жизни, работе и образовании – поначалу сильно будоражило мое воображение. Однако, оказавшись в Варунге, тихом, богатом северном пригороде Сиднея, я быстро понял, что решение это было чистым безумием. Мы оставили на родине хороших друзей, нормальную еду, приготовленную с настоящими специями, и сорок восемь миллионов людей, говоривших с нами на одном языке. И ради чего? Отчуждение, которое я печенкой чувствовал в превосходно охлажденных залах супермаркета Woolworths или на замечательной детской площадке в местном парке, постоянно вызывало у меня раздражение и мысли о необдуманности нашего поступка.

Мама и папа, слушая мои жалобы и стенания, сочувствовали, но не более того. А еще они часто повторяли словосочетание переходный период, и у меня сложилось впечатление, будто дискомфорт и смятение изначально заложены в нашу формулу неким великим арифметиком.

Вообще-то изначально мои родители были довольно разными людьми. Папа рос в большой консервативной семье в провинциальном городке на самой восточной точке Корейского полуострова, а маму воспитывали продвинутые изысканные сеульские прогрессисты. Папе было плевать на материальный комфорт, мама инстинктивно тянулась к гламуру. Папа любил людей, мама ценила идеи. Однако разные стадии нашей эмиграции постепенно вытащили на первый план общие для них обоих качества: стремление к полной независимости и решимость реализовать свои мечты.

Итак, первые недели в Сиднее я провел на заднем сиденье арендованной машины, пока мои родители носились по городу, пытаясь выполнить длиннющий список первоочередных дел. Покупка мебели, регистрация в местных налоговых органах, аренда квартиры – каждый из этих этапов все теснее связывал нас с новым местом жительства, но ни один не вызвал у меня чувства привязанности к этому месту. А когда я спрашивал родителей, могу ли чем-нибудь им помочь, они отвечали, что у меня на первое время только одна задача: «Ты, главное, впишись в школе».

Жители Варунги называли местную начальную школу «кустарниковой» (Bush School; bush в переводе с английского – «кустарник»). Школьный кампус, окруженный настоящим заповедником дикой природы, был будто на грани полного ею поглощения. Заросли кустов цеплялись за окна классов, а на сиденьях заброшенного амфитеатра росли грибы размером с ухо. Летом там все буквально утопало в пышной зелени. Но холодным утром августовского понедельника, в мой первый день в новом для меня третьем классе, листья мерцали бледным серебром, а в углах кампуса залегли темные тени.

У доски стояла мисс Холл – молодая женщина, одетая во что-то светло-голубое; выражение ее лица было таким мягким, что казалось, будто в нем растворяются более-менее его острые углы. Она жестом пригласила меня войти, а пока я шел, идеальным курсивом написала на доске: «Бо Со, Южная Корея». И я оказался перед почти тремя десятками пар глаз, расширившимися от удивления при виде столь причудливой комбинации слов.

Всю оставшуюся неделю я оставался в центре внимания. На игровой площадке я быстро понял, что большинство забавляют шутейные споры с новичком из далекой, совсем другой страны. Например, кто-то из одноклассников хвалил то или иное достижение западной цивилизации – «А уж какой у нас вкусный белый хлеб!» – а я, используя свой довольно скудный на тот момент английский вокабуляр, отвечал: «Нет, рис лучше!» Остальные дети трясли в знак протеста головами, не скрывая при этом возбуждения от намека на назревающий конфликт.

Однако уже через месяц новизна моего присутствия в классе стерлась, и тон наших споров с одноклассниками изменился. Теперь, если в спортзале или при совместной работе над проектом у меня с кем-нибудь возникал конфликт, мои всё менее решительные попытки отстоять свое мнение вызывали у ребят раздражение, а то и гнев. Именно в этих проигрышных со всех сторон ситуациях я понял, что дистанция между тем, что тебя считают странным, и тем, что тебя не принимают в свой круг, очень мала, а неверно истолкованные один жест или несколько слов могут привести к тому, что ты переступишь эту черту.

Худшее в пересечении таких языковых черт в том, что тебе необходимо приспособиться к разговору вживую – стремительной смене его многослойных ритмов и множеству неожиданных поворотов. В споре эти трудности усугубляются во сто крат. Ты менее точно выражаешь свои мысли; из-за напряженности ситуации немного тупеешь. И я, из-за слабого знания английского, вечно спотыкаясь о бессвязные слова и об обрывки предложений, никогда не добивался в спорах особого успеха.

Некоторые мои оппоненты, вдохновляемые, конечно, не злобой, а инстинктивным стремлением к власти, охотно пользовались своим преимуществом. Одни, презрительно сморщившись, спрашивали окружающих, понимает ли кто-нибудь, что я «квакаю». Другие и правда изо всех сил старались меня понять, но в итоге, исчерпав запасы терпения и доброты, ретировались, смущенно пробормотав что-то вроде: «Да ладно-ладно, не заморачивайся». Я пытался бороться несколько месяцев. Мое боевое, умеющее отстаивать свои интересы, способное убеждать «я» отчаянно старалось выполнить свою работу.

А потом, ближе к концу учебного года, я понял, что больше не хочу ни с кем спорить. Ни одна проблема, ни один принцип на свете не оправдывают издержек, которыми неизбежно чреваты споры и разногласия. Стоило мне попытаться опровергнуть эту мысль, как тут же меня накрывали слабость и странные ощущения в желудке и горле.

Итак, я научился постоянно носить на лице сдержанную улыбку. На уроках я охотно мирился с глупостью и невежеством, а на игровой площадке, не колеблясь, признавал свою вину. Хотя мои языковые навыки к тому времени существенно улучшились, мой диапазон слов сузился в основном до односложных да и ладно. В первые дни этого компромисса я еще старался запомнить, с чем не согласен, но не решаюсь это высказать, рассчитывая когда-нибудь вернуться к этому вопросу. Потом и эта привычка улетучилась без следа.

К январю 2005 года, перейдя в пятый класс, я уже использовал свою бесконфликтность и уступчивость по полной. Учителя в отчетах наперебой нахваливали мой покладистый характер и склонность всегда следовать указаниям. В компании друзей я славился умением разрешать конфликтные ситуации и направлять острые разговоры к консенсусу. Родители гордо писали нашим родным в Южную Корею, что их сын великолепно вписывается в новую среду.

Так оно, собственно, и было. Если прежде мне казалась проблемой моя неспособность отстоять свои взгляды, то теперь я понял, что истинные проблемы начинаются, когда я решаюсь с кем-то спорить. Они проявляются в багровых от раздражения лицах собеседников, в летящей в тебя слюне и, наконец, в абсолютной бесполезности подобных усилий с моей стороны. Я чувствовал, что нашел надежное убежище, в котором смогу безопасно прожить детские годы.

Но одним весенним днем в марте 2005 года кое-что в моей жизни изменилось, и привычка, вырабатывавшаяся почти два года, улетела в тартарары.

* * *Входя в тот день после обеда в школьный актовый зал, я проклинал себя за то, что предал собственные убеждения. Дело в том, что за три дня до этого мисс Райт, учительница моего пятого класса, бросила клич, предложив желающим присоединиться к новому школьному проекту. Она сказала нам: «Дебаты – это структурированный спор, в котором две команды соревнуются за сердца и умы зрителей; это битва мозгов!» Почти никто из ребят не захотел участвовать, но, когда учительница остановила меня в дверях уже на выходе из класса, я вдруг поймал себя на том, что киваю. Короче, чтобы избегать споров, я решил участвовать в дебатах.

Правила оказались проще некуда. Нейтральная третья сторона выбирает тему обсуждения (например, «Нам нужно запретить зоопарки»), и одна команда из трех человек должна высказать свои аргументы в поддержку этой идеи, а вторая – выступить против; реальные убеждения спикеров никакого значения не имеют. Первый участник из поддерживающей команды открывает дебаты, а далее стороны высказываются по очереди, пока все шестеро членов обеих команд не выступят в отведенное им время (в нашем случае каждому давали четыре минуты).

В конце раунда судейская коллегия – еще одна нейтральная сторона, обычно люди, поднаторевшие в дебатах, – определяла победителя. Каждого участника оценивали по трем параметрам: манера речи, состоятельность аргументации и метод, или стратегия, выступления. Впрочем, для вынесения окончательного вердикта судьи должны были посоветоваться только с собственной совестью и ответить на один-единственный вопрос: какая команда сумела их убедить?

Ночью накануне своих первых в жизни дебатов я почти не спал. Обычно командам дается для подготовки доводов и аргументов ограниченное время (от пятнадцати минут до часа), но нам выделили аж несколько дней. Я счел это великим благом. Главная трудность бытовых споров и разногласий заключалась для меня в их неожиданности, в том, что к ним нельзя подготовиться. Как же часто мне хотелось, чтобы можно было во время ссоры или спора остановить время хотя бы на мгновение, собраться с мыслями и подобрать нужные слова! И вот теперь я – кстати, я открывал дебаты – имел возможность почти все спланировать заранее, чем я и занялся, проводя накануне разные исследования и делая бесчисленные заметки по теме вплоть до рассвета.

В актовом зале тоже все было устроено просто. На сцене поставили два стола, каждый на три места; они возвышались над аудиторией из шести десятков школьников, рассаженных неровными рядами. Стараясь не встречаться ни с кем взглядом, я вошел в зал последним, за двумя другими членами команды: Изабеллой, нашей спортсменкой с решительной походкой, и Тимом, довольно нервным пареньком, ковылявшим к месту назначения нетвердым шагом. Сверху доносились звуки дождя; он что есть силы барабанил по металлической крыше, выбивая довольно зловещую дробь.

Наши оппоненты, ребята из параллельного пятого класса, уже сидели на своих местах и, пока мы поднимались по лестнице на сцену, до их уровня, бросали на нас насмешливые взгляды. Две девчонки из их команды вообще тут же принялись оживленно болтать друг с другом и махать друзьям в зале. Зато третий наш соперник, мальчик по имени Артур, образцовый ученик в строгих очках в металлической оправе, смотрел в нашу сторону неотрывно. У меня с этим Артуром случались стычки на игровой площадке; парень обожал использовать свой ум, чтобы продемонстрировать превосходное знание разных предметов, начиная с ботаники и заканчивая Второй мировой войной. Он любил лишать оппонентов дара речи аргументами, которые выдавал со скоростью пулеметной очереди, и постоянно перебивал собеседника.

Тут, на этой сцене, где нам как спорщикам были обещаны равное время и внимание, Артур почему-то не казался мне таким уж непобедимым. Если раньше я видел только его скептически изогнутую бровь да идеально начищенные ботинки, то теперь вдруг заметил пятнышко на рубашке и нелепую родинку на правой щеке.

Вышедшая в центр сцены мисс Райт резким жестом откинула назад гриву волос и громко открыла прения: «Добрый день всем и добро пожаловать! Ребята, сейчас вы будете слушать дебаты. Дебаты – это когда какой-то человек – любой – высказывает свои мысли, а остальные внимательно и молча его слушают». Произнеся последние слова, она для вящей убедительности приложила палец к губам и в течение секунд двадцати громко шипела: «Ш-ш-ш-ш».

Затем мисс Райт взяла блокнот и скомандовала: «Теперь поверните свои тетрадки боком и поделите страницу на шесть колонок, по одной для каждого выступающего. В них вы будете выставлять им баллы. В дебатах действует правило: каждый аргумент требует реакции другой стороны – просто потому, что он был высказан». Ребята в зале принялись выполнять ее указания. Некоторые использовали линейку, чтобы линии вышли идеальные, а колонки ровные; другие расчертили лист на глазок. «Именно так мы по окончании раунда будем решать, кто победил в дебатах: не на основании позиции, которую мы сами занимаем, и не исходя из того, нравится ли нам спикер как человек, а исключительно в зависимости от качества аргументов. Вопросы есть?»

Следующим, что я услышал, была тема дебатов: «Мы должны запретить зоопарки». А затем прозвучало мое имя. И я прямо физически ощутил, как оказался в центре внимания всего зала. Под шквал аплодисментов я собрал свои каталожные карточки и вышел в центр сцены.

Увиденное оттуда, с возвышения, не было похоже ни на что из того, что мне приходилось видеть раньше. Все, абсолютно все глаза внизу, моргая, смотрели на меня. У некоторых ребят были открыты рты, но в зале стояла мертвая тишина. Судья, учитель шестого класса, нацелился ручкой на лист блокнота, готовый записывать мои мысли и идеи. Впервые после переезда в Австралию я почувствовал, что меня, похоже, будут слушать и услышат.

Я несколько лет всеми силами избегал любых споров. Не было ли это ошибкой; может, мне стоило к ним стремиться?

* * *Сегодня, через семнадцать лет после того судьбоносного дня в 2005 году, я ни за что не откажусь от участия в хорошем споре (хорошим я называю конструктивный спор, направленный на решение той или иной проблемы; а плохим, соответственно, нечто противоположное этому). На этом пути я достиг нескольких важных вех, но не финишировал. Я дважды выигрывал чемпионаты мира по состязательным дебатам; я тренировал две самые успешные команды по дебатам в мире: команду австралийских средних школ и Дебатного союза Гарвардского колледжа. Я мотался по миру – из Южной Кореи в Австралию, затем в США, далее в Китай – в поисках лучшего места для выражения несогласия.

В этой книге, плоде раздумий всей моей пока недолгой жизни, речь пойдет о двух формах дебатов.

Первый – состязательные дебаты; формальная, четко структурированная игра, в которой соперники аргументируют свою позицию по заданной теме перед беспристрастной судейской коллегией. Они уходят корнями в глубокую древность – к древнегреческому риторическому образованию и ранней буддийской религиозной практике, – а их развитие неразрывно переплетено с эволюцией парламентской демократии. Сегодня состязательные дебаты процветают в средних школах и университетах по всему миру, из них вышло непропорционально огромное количество экс-президентов и премьер-министров, судей Верховного суда, богатейших предпринимателей, знаменитых журналистов, выдающихся художников и лидеров общественного мнения. Это вид деятельности, которому нетрудно научиться, но совершенства в нем никому не достичь. Вот почему оно отлично подходит и для детей, и для кандидатов в президенты. (Как думаете, что данный факт говорит о каждой из этих групп?)

Вторая форма дебатов – повседневные споры, с которыми время от времени сталкиваемся все мы. В дискуссионные клубы вступают немногие, а вот спорят друг с другом в той или иной форме абсолютно все люди практически каждый день. Поскольку мы нередко расходимся не только в том, как должны обстоять дела, но и в том, как они действительно идут, конфликт может породить сам акт восприятия. А далее в ход пускаются аргументы, с помощью которых мы стараемся убедить других в своей точке зрения, находим решения, тестируем правоту собственных убеждений и отстаиваем свое достоинство. Мы отнюдь не безосновательно исходим из того, что наши личные, профессиональные и политические интересы зависят от нашей способности не только победить в таких спорах, но и сделать это правильно.

Так вот, я утверждаю, что состязательные дебаты учат нас правильнее выражать свое несогласие в повседневной жизни. Это предполагает умение выполнять целый ряд задач: добиваться своего, предотвращать конфликты, сохранять нормальные отношения с оппонентом – и мы далее об этом поговорим. Но цель этой книги я определяю куда скромнее: нам надо научиться не соглашаться и спорить так, чтобы вступление в спор было более оправданным, чем его избегание.

В этой книге вам предложены необходимый для этого инструментарий и рекомендации.

В первой части описываются пять основных элементов состязательных дебатов – тема, аргументация, опровержение, риторика, тишина, – а также навыки и стратегии, необходимые для их правильного использования. Так вот, я убежден, что эти же элементы отображают и физику, лежащую в основе наших повседневных споров, и в совокупности образуют базу знаний, более доступную, чем формальная логика, и имеющую большую сферу применения, чем формальное согласование точек зрения.

Во второй части полезные уроки состязательных дебатов рассматриваются в применении к четырем сферам человеческой жизни – ссоры, образование, взаимоотношения и технологии – в качестве доказательства того, что умение правильно спорить действительно улучшает нашу жизнь, как личную, так и социальную. По сути, я предполагаю, что тысячелетняя традиция состязательных дебатов сама по себе дает нам рекомендации, демонстрируя, как может работать сообщество, построенное вокруг споров, а не вопреки им. Конечно, как обычно и бывает, выводы тут не всегда однозначны. История дебатов кишит примерами доминирования, манипуляций, краснобайства и исключения неизвестного. Но я утверждаю, что дебаты при этом создают возможность для чего-то замечательного: для жизни и общества, в которых есть место захватывающим, наполненным любовью и расширяющим кругозор спорам.

Я признаю, что выбрал для написания книги о хороших спорах довольно странное время. Да, схлестываться с политическими противниками в наши дни доводится немногим, но подозрения, презрение и ненависть, порождаемые ссорами и разногласиями, сегодня, кажется, достигли точки кипения. Они ведут к спорам, в которых мы изначально предполагаем дурные намерения и общаемся, не слыша друг друга. Именно во времена, когда наше желание вести дебаты, судя по всему, крепнет и ширится, ценности и навыки, необходимые для подобных бесед, находятся в низшей точке. По сути, это явление, которое описывают термином поляризация – это не когда мы с чем-либо не согласны и даже не когда мы не соглашаемся слишком во многом или слишком часто, а когда мы высказываем свое несогласие плохо, неправильно, из-за чего наши споры становятся болезненными и бесполезными.

Среди этого крика некоторые люди окончательно утратили надежду на конструктивность споров. В 2012 году кандидат в президенты США от республиканцев Митт Ромни заявил на закрытом собрании, что около 47 процентов избирателей всегда, как их ни убеждай, будут на стороне демократов, и это хронические иждивенцы, которые не платят налогов[1]. А спустя четыре года кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон назвала добрую половину сторонников своего оппонента, Дональда Трампа, «убогими»[2]. Оба впоследствии принесли извинения за подобные высказывания, но, увы, мнение о том, что некоторые люди не поддаются убеждению и рациональной аргументации, хоть и считается табу, но накрепко встроено в доминирующую логику электоральной политики.

Однако худшие последствия утраты людьми веры в конструктивный спор часто носят куда более личностный характер, проявляясь в молчании и недомолвках между романтическими партнерами, друзьями и родственниками. Так, исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что через несколько недель после президентских выборов в США в 2016 году семейные обеды в честь Дня благодарения с участием людей из округов, голосовавших за разных политиков, продолжались на полчаса, а то и на пятьдесят минут меньше, чем прежде. «В масштабах всей страны мы потеряли 34 миллиона часов межпартийного дискурса, который обычно ведется на семейных обедах в День благодарения»[3].

Трагедия в том, что более подходящего времени для споров и дебатов ждать не стоит. Мы живем в период беспрецедентных свободы личности, избирательного права и глобальных связей. Публичная площадка сегодня разнообразна, как никогда прежде, а публичная дискуссия более остра и неоднозначна. И, честно признавая проблемы и недостатки современных дебатов, мы не должны умалять важных этих достижений. Да и романтизировать прошлое тоже не стоит. Раньше люди могли только мечтать о таком плюрализме; мы никогда не справлялись со своими разногласиями лучше, чем сегодня. Но, конечно, останавливаться на достигнутом недопустимо.

Безусловно, в такие неспокойные времена, как сейчас, у людей часто возникает соблазн стремиться к консенсусу, сосредоточившись на том, что нас объединяет, а не разъединяет. Я, например, будучи человеком от природы застенчивым, под влиянием этого инстинкта практически постоянно. Но мне не понаслышке известны и его горькие плоды.

Как я уже говорил, на протяжении нескольких лет своего сиднейского детства я изо всех сил старался избегать споров и ссор и четко структурировал свое бытие вокруг поиска консенсуса. В результате я остался с твердым убеждением, что в такой приятной, бесконфликтной жизни есть что-то ущербное. Ее поддержание требует от человека слишком уж много компромиссов и предательства себя. Такой подход к жизни лишает наши взаимоотношения с окружающими самого ценного: искренности, вызова, уязвимости и многого другого.

Путешествия по миру убедили меня в том, что без споров скудна и политическая жизнь. Нации в своем лучшем проявлении – не что иное, как эволюционирующие разногласия. Никакой другой взгляд на местное сообщество не предполагает такого уважения к человеческому многообразию и такой смелости в плане будущих перспектив. А вот противоположность данного подхода, упорное стремление к единообразию, тяготели в истории человечества к деспотизму и грубому мажоритаризму. В условиях либеральной демократии хорошие споры – это не просто то, что общество должно реализовать; это то, каким оно должно быть.

* * *В те первые и несчастливые годы жизни в Австралии я понимал, откуда растут ноги моих проблем. Мне еще раньше, в воскресной школе, рассказали о том, как из-за многоязычья начались ссоры в великом древнем городе под названием Вавилон. Когда-то все народы мира говорили на одном языке и в гордыне своей решили построить башню, достаточно высокую, чтобы достичь небес. Но когда здание пронзило небо, в дело вмешался разгневанный Господь. Он смешал языки людей так, что они перестали понимать друг друга. А потом рассредоточил разные народы по всему миру.

Мне потребовалось много лет, чтобы увидеть эту историю в другом свете. Тот крах Вавилонской башни выпустил в мир хаос в форме новых культур и диалектов – об этом когда-то весьма красноречиво сказал в своей Нобелевской лекции писатель Тони Моррисон[4]. И мы, люди, изгнанные из башни, принялись обживать новые территории; так началась тяжкая работа по перемещениям по разным землям и переводу с языка на язык.

Из-за разрушения башни мы начали спорить и даже ссориться, но это также сделало нашу жизнь неизмеримо большей.

Меня часто спрашивают, как мне удалось обрести свой голос в спорах – не в компании друзей, а, скорее, в пылу состязательных дебатов. Я не один год ломал голову над ответом на этот вопрос. И до сих пор часто думаю о том, как все было бы, пойди я другим путем. Отстаивание своего мнения не всегда лучшая реакция на конфликт, но она, как правило, самая разоблачающая, заставляющая раскрыться. В споре мы обязательно проявляем свою сущность – больше, чем в физической драке, и уж точно больше, чем когда воздерживаемся от него. В конфликте мы максимально четко показываем границы того, кто мы есть и во что верим.