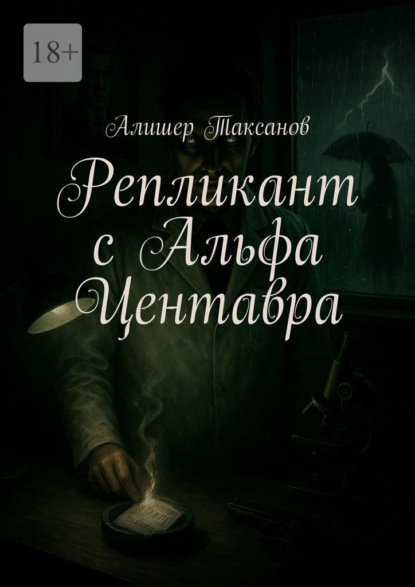

Репликант с Альфа Центавра

- -

- 100%

- +

Когда последний астронавт вышел, я остался один на мостике. Смотрел на экран, где толпа праздновала свободу, где над руинами крепости поднималось солнце.

А звёзды…

Они не исчезнут. Мы ещё достигнем их – когда высохнут последние слёзы у детей, когда голод уйдёт из домов, когда на Земле больше не будет рабов.

Тогда – да, тогда мы взлетим. Но не чтобы бежать. А чтобы сказать звёздам: «Мы – люди. И мы научились быть свободными».

(25 ноября 2017 года, Элгг,Переработано 25 октября 2025 года, Винтертур)МЕРТВЫЙ

(Рассказ ужасов)

Я установил штатив на пол, укрепил на нём сотовый телефон «Самсунг», проверил угол, немного отодвинул стул, чтобы попасть в центр кадра, и включил дополнительное освещение – две холодные лампы, стоявшие по бокам. Затем я направил отражатели на человека, сидевшего напротив меня. Металлические поверхности мягко отбросили свет, так что лицо собеседника оказалось наполовину освещено, наполовину утопало в полумраке. Тени ползли по стенам, дробились на парты и доску, создавая ощущение, будто в помещении дышала сама ночь. Мне нужно было именно это – лёгкое давление мрака, напряжённость, тайна, как будто сейчас прозвучит не просто рассказ, а признание. Мои подписчики обожали, как я умею строить атмосферу – они называли это «саспенсом без бюджета».

– Итак, вы доктор Блум? – спросил я, включив запись. – Арнольд Блум…

– Да, – кивнул он.

Это был мужчина лет тридцати пяти, с короткой ухоженной бородкой и острым подбородком, будто выточенным ножом. Очки с тонкой оправой поблёскивали, отражая свет, и в этих бликах его глаза казались бесцветными, как у лабораторной мыши. Нос длинный, прямой, а уши – чуть оттопыренные, отчего лицо приобретало вид настороженного гения или, наоборот, замученного педанта. Волосы – тёмно-русые, гладко зачёсаны, на висках уже мелькала седина. На нём были обычные джинсы, белые кроссовки и коричневый пуловер с торчащим воротником красной рубашки. Такой тип всегда вызывает у публики лёгкую тоску – тихий, аккуратный, не ругается, не дерётся, даже кофе, наверное, пьёт с ложечкой и салфеткой под чашкой. Но в его взгляде было нечто иное – усталость, смешанная с тревогой, будто человек долго молчал и наконец решился выговориться.

– А вы блогер Марк, так? – спросил он, хотя прекрасно знал ответ. Видимо, хотел дать себе секунду на адаптацию.

Мы находились в старом школьном кабинете, где когда-то преподавала математику моя жена. Комната пахла мелом, пылью и чем-то кисло-бытовым, вроде старых тетрадей, забытого чая и влажных тряпок. На стене висела зелёная доска с выцветшими следами формул, в углу стоял скелет человека – школьный, пластиковый, но в тусклом свете казалось, что он следит за нами. На подоконнике сиротливо лежали куски мела и линейка с отломанным краем. За окнами тянулся осенний вечер – дождь стучал по стеклу, и время от времени ветер свистел в щелях рамы. Атмосфера была подходящей для разговоров о странном, о запретном.

– Да, блогер, – ответил я. – Триста тысяч подписчиков на YouTube, бывший журналист местной газетёнки… Впрочем, не стану её называть. Не хочу вспоминать о прошлом.

Я не врал. Та работа вызывала у меня стойкое отвращение. Когда главным редактором назначили бывшую паспортистку Саодат Абдуразакову – сухую, желчную женщину с вечным запахом валидола, – редакция быстро превратилась в цирк с элементами психушки. Она кричала, швыряла бумаги, требовала отчёты о вещах, в которых сама не разбиралась, и при этом называла себя «главным медийным стратегом». Через месяц после моего ухода газета и правда пошла ко дну: читатели перестали верить ни одному слову, а рекламодатели сбежали, как крысы с тонущего корыта. Сейчас здание редакции стоит пустое – окна выбиты, на дверях мелом написано «НЕ ВХОДИ». Символично.

– Я вас понимаю, – сказал Блум тихо, кивнув. – Сам хотел бы забыть прошлую работу.

Я развёл руками, соглашаясь.

– Обычно я освещаю события в нашем городе, – сказал я. – Экономика, криминал, политика, культура, мода, скандалы, забастовки. Всёядный формат, людям это нравится. Они устали от лжи официальных СМИ, хотят правды, рассказанной обычным человеком. Таким, как я. Которому не закроешь рот.

Я сделал паузу, чтобы подчеркнуть эффект, и чуть придвинулся вперёд. Камера фиксировала каждое движение.

– Итак, доктор Блум… – сказал я, чуть понизив голос. – Вы готовы рассказать, что произошло месяц назад в частной клинике Герхарда Штольца?..

Блум отвёл взгляд, провёл рукой по щеке и едва заметно вздохнул. В этот момент за окном блеснула молния, и в отражении стекла я на миг увидел – не его лицо, а что-то иное, искажённое, как будто сам воздух дрогнул от напряжения.

– Да, – коротко ответил он, поправив очки. В стёклах на мгновение блеснуло моё отражение – чёткое, резкое, словно чужое.

Я увидел самого себя – мужчину чуть за тридцать, с небрежно подстриженными волосами и сутками небритым лицом. От усталости под глазами залегли тени, но взгляд оставался внимательным, настороженным, журналистским. Куртка – чёрная, с потертыми рукавами, футболка с нечитабельной надписью, джинсы, кеды. Типичный независимый репортёр, вечно таскающий с собой штатив, микрофон и флешку с компроматом. На лице – выражение человека, который не верит никому, но хочет докопаться до правды хотя бы ради контента. И всё же – во мне сквозила та самая смесь профессионального интереса и плохо скрываемого страха, что иногда чувствуется у тех, кто слишком близко подошёл к чему-то запретному.

Я начал спрашивать, стараясь, чтобы голос звучал спокойно:

– Тогда нашли на улице мёртвое тело Майкла Тонниса, убитого пять лет назад, и тело которого хранилось в морге клиники. По сообщениям очевидцев, он был не мёртв…

Доктор Блум кивнул, опустив глаза.

– Да, это так…

– Выяснилось, – продолжил я, – что в тот день были убиты три полицейских, исчезли в клинике три врача, две медсестры, пять административных работников, шестеро сотрудников секьюрити, пять пациентов из реанимации… и сам профессор Гройсман.

– Да, это мой непосредственный руководитель, – ответил Блум, снова поправив очки. Рука у него дрожала. По скулам прошла тень, как будто кровь отлила от лица. Он был напряжён, будто каждое слово давалось с усилием. В уголке губ дрогнула судорога, а взгляд заскользил по сторонам – словно он боялся, что кто-то ещё, кроме меня, слушает этот разговор. Очевидно, интервью его волновало, но не в обычном смысле – это был страх, притушенный, почти дисциплинированный, как у человека, привыкшего жить рядом с опасностью.

– Тогда расскажите, что же произошло, – сказал я, подвигая стул и садясь ближе. Подписчики должны видеть и меня – участника, свидетеля, того, кто не просто задаёт вопросы, а стоит на грани тайны. Камера ловила мой профиль, свет ложился ровно, подчеркивая подбородок, убирая тени под глазами. Всё выглядело профессионально. Я знал, как важно не просто снимать – нужно выглядеть так, будто ты сам часть истории.

Доктор Блум задумчиво почесал бородку, потом кашлянул и тихо произнёс:

– Да, конечно… Но вначале вы должны понять, чем мы с профессором Гройсманом занимались. Он был известным хирургом, специалистом по реанимации. Я ассистировал ему в опытах. Моя диссертация пересекалась с его научными интересами, и поэтому он пригласил меня в лабораторию при клинике.

– Какие были опыты? – спросил я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал почти буднично.

И вновь – короткий, сухой ответ:

– Реанимация.

Я удивлённо посмотрел на собеседника:

– А в чём тут суть? Это же обычная работа врача…

Мысленно я представил операционную – холодную, пахнущую антисептиком, с ровным светом ламп, от которого кожа пациентов кажется восковой. Врачи в масках двигаются синхронно, словно по партитуре, ритмично обмениваясь короткими фразами. На столе – неподвижное тело, грудная клетка блестит от йода и пота, на экране монитора скачет линия жизни. Один врач нажимает педали аппарата искусственного дыхания, другой следит за пульсом. Электроды, катетеры, трубки – всё шепчет и дышит, будто сама техника держит человека за нить между смертью и возвращением.

В этот момент сердце может взорваться от тишины – она громче всех сирен. Иногда тело дергается, глаза открываются, и все замирают: это жизнь, это возвращение. Но если вернуть – значит ли это спасти? Или просто вытащить из-за черты того, кто уже видел то, чего не должен был видеть?..

– Не совсем. Вы видели ужастик 1980-х «Реаниматор»? – спросил я.

– Да, припоминаю, – кивнул он. – Некий сумасшедший врач изобрёл жидкость, оживляющую мертвеца. Жуткий фильм.

Фильм был прост и отвратительно честен в своих намерениях: молодой учёный Герберт Уэст создаёт сыворотку, которая возвращает тканям способность двигаться. Сначала это – сенсация: трупы морга поворачивают головы, глаза мерцают, кисти сжимаются. Но лекарство не даёт души – даёт только движение и голый, агрессивный инстинкт. То, что в лучших традициях хоррора начинается как научный триумф, быстро превращается в кровавую катастрофу: оживлённые тела теряют контроль, становятся непредсказуемы, начинают нападать, разрушать, тянуть к себе живое, жаждут ещё «топлива». Фильм полон черного юмора и плевка в нравственность – излечившие смерть обретают лишь её худшую вариацию.

Блум усмехнулся, но усмешка была сухая, без радости.

– Этот фильм натолкнул нас на создание подобной жидкости…

Я почувствовал, как холодок прокатился по спине.

– Э-э-э… Вы научились оживлять трупы? – выдавил я.

– Не совсем. Мёртвые клетки нельзя оживить в полном смысле, – ответил он ровно. – Они не регенерируются: разрушены связи и структуры. Но как любая материя они генерируют электричество. Незначительное, измеряемое в милливольтах. Броуновское движение…

– Я не физик и не биохимик, – замялся я. – Я не смогу прокомментировать эти слова…

– Я не стану вдаваться в детали – это наша с профессором научная тайна. Скажу только, что мы заставляли мёртвые клетки вырабатывать электричество. В итоге они активизировали мышцы: сокращались, сжимались, расслаблялись. То есть труп мог двигаться. Конечно, внутренние органы не регенерировали: крови нет – жидкость высыхала, сердце не стучало, желудок и печень не работали. Труп оставался трупом. Но электрические сигналы позволяли конечностям двигаться.

– То есть ходить, махать руками? Делать как живые? – я представил это и почувствовал, как воображение сгущается.

Я увидел это мысленно: тяжёлые, неловкие шаги, походка наполовину скользящая, наполовину надломленная; руки, которые дергаются не от воли, а от команды, посылаемой по электроду; пальцы, сжимающие воздух, не понимая, зачем. Труп может поднять руку, схватить рубашку, оттолкнуть – и в этих движениях нет намерения, нет цели, есть только механика. Иногда – резкий бросок, неуклюжая хватка; иногда – медленное, почти церемониальное раскачивание, как у марионетки, у которой порвались нити. Глаза пусты, а тело действует – пугающее несоответствие.

Доктор Блум кивнул, и в чём-то он выглядел спокойным.

– Совершенно точно. Поскольку мёртвые клетки не несут информации, мозг мёртв – он чист. Поэтому труп не может думать, говорить, осуществлять осмысленные движения. Препарат, названный «тиктоний», был нашим первым прорывом. Мы экспериментировали в морге клиники по вечерам, тайно – администрация не знала…

Я нахмурился:

– То есть вы делали это тайно?

Сначала Блум замялся. Он покачался на стуле, пальцы нервно постукивали по колену, очки сдвинулись чуть вниз – и одна из линз поймала ламповый свет, как будто чтобы скрыть глаза. На губах села мелкая дрожь; голос стал тоньше, прерывался. В его реакциях читалась смесь стыда и страха: человек, который понимает вне всякого сомнения масштабы своего проступка, но одновременно испытывает научное возбуждение – опасную, холодную гордость. Потом он выпрямился, убрал руки в складки пуловера и смело посмотрел на меня, словно стараясь вернуть разговор в рамки контроля.

– Конечно! – сказал он твердо. – Вы думаете, кто бы одобрил наши эксперименты с трупами? Профессор Гройсман получил возмущение от Учёного и Попечительского совета. Мы решили – тихо. Только я и профессор. Больше никто.

В помещении назревала интрига. Воздух стал плотнее, чем дым в прокуренном баре, и я чувствовал, как сама тишина будто сгущается между нами, делаясь липкой, напряжённой. Уверен: мои подписчики в этот момент бы затаили дыхание, замерев перед экранами. Я заулыбался – привычная, почти сценическая улыбка, когда журналист превращается в актёра.

– Так, так… интересно, – сказал я, но и без наигрыша мне действительно было интересно.

Доктор Блум продолжил, уже не глядя на камеру, словно говорил только себе:

– Наши трупы долго не «жили». Препарат действовал максимум три минуты. Не хватало энергии, чтобы запустить клеточный механизм генерации электричества. Мертвецы вставали, шатались и падали. Тогда мы решили использовать радиоактивные материалы.

За окном в этот момент разверзлось небо: молния ослепила стекло белым огнём, и сразу вслед за ней грянул гром – тяжёлый, гулкий, будто кто-то катил по небу железный гроб. Вода лилась сплошной стеной, разбиваясь о подоконник, стекала по стеклу густыми, неровными ручьями, словно кто-то за окном плакал. Ветер с воем бился в раму, хлопнул створкой, и всё помещение, с его отражателями и штативом, будто на миг содрогнулось.

– О боже! – невольно воскликнул я, когда гром ударил особенно близко.

Но доктор Блум даже не моргнул. Он продолжал спокойно, монотонно, как будто сам был частью научного прибора:

– Да, да, и это тоже было тайно. Никто бы нам не выдал радиоактивные материалы – для этого нужно разрешение Комиссии по атомной энергии, а там бюрократия, проверки, комиссии, отчёты. Проще, знаете ли, договориться с мафией. Мы нашли канал и получили изотопы трития, период полураспада которого 12,3 года. Он стал основой новой версии препарата – «тиктония-2». Благодаря этому трупы могли «жить» уже больше получаса. Правда, возникла обратная проблема: излишек энергии приводил к самовозгоранию тканей.

– То есть? – переспросил я, с трудом сглатывая.

Блум вздохнул.

– Трупы горели, как бумага. Иногда прямо на операционном столе. Так случился пожар. К счастью, мы успели его потушить и скрыть следы – иначе нас бы ждал допрос, расследование, увольнение… Но это навело нас на идею добавить в состав антифриз, чтобы гасить избыточную энергию. Его формула… впрочем, вы ведь не биохимик, вы всё равно не поймёте.

Я цокнул языком, изображая скептическое восхищение:

– Так, так…

– В тот вечер мы решили испытать «тиктоний-3» на одном особом экземпляре, – продолжил Блум. – Это был труп, пролежавший в морозильной камере пять лет. Его использовали студенты-медики для практических занятий по хирургии. Майкл Тоннис, столяр. По полицейским отчётам – торговец наркотиками. Был застрелен при задержании, оказывал сопротивление. Родственники от тела отказались, и его передали нам в клинику. Пять лет он пролежал у нас – изрезанный вдоль и поперёк, без многих внутренних органов. Но мышцы остались целы. И мозг – тоже. И вот тут случилось то, чего мы не ожидали.

Я едва не придвинулся ближе к нему.

– Что именно, доктор Блум?

Он на миг прикрыл глаза, будто переживая всё заново, и тихо произнёс:

– «Тиктоний-3» сгенерировал память мертвеца. Он не просто поднял его на ноги, но и частично восстановил информацию, что была в его мозгу.

– О боже! – выдохнул я.

И я представил это.

Сцена возникла в воображении мгновенно: холодная лаборатория, флуоресцентный свет, на металлическом столе тело, покрытое серой, плотной кожей, словно воском. Электроды пронзают шею, грудь, лоб. Вены под кожей начинают едва заметно дрожать, словно там вновь течёт кровь. Вдруг пальцы, мёртвые, скрюченные, подрагивают. Плечо поднимается. Голова – с характерным скрипом, будто суставы ржавые, – поворачивается. Губы, потрескавшиеся и бледные, шевелятся, выдавливая хрип. А в глазах – не пустота, не смерть, а нечто иное: проблеск узнавания, тень воспоминания, дикий, отчаянный ужас того, кто понял, что жив, но не должен быть живым.

Я ощутил, как волосы на руках встали дыбом. Камера фиксировала каждый мой вдох, но я не мог оторваться от лица доктора Блума – оно оставалось безмятежным, словно он рассказывал не об ожившем трупе, а о погоде.

– Вы представляете наше удивление, – говорил Блум, уже не мигая, не моргая вовсе, – когда Майкл присел на край хирургического стола и осмысленно посмотрел на профессора Гройсмана. Тот был поражён настолько, что застыл, будто сам превратился в гипсовую статую. Я же почувствовал, как меня затрясло – то ли от ужаса, то ли от восторга, когда чудо и кошмар сливаются в одно чувство, не поддающееся описанию.

– И что было дальше? – спросил я, чувствуя, как внутри всё сжимается от тревожного любопытства.

Профессора Гройсмана я знал лично. Это было настоящее светило медицины, человек с безупречной репутацией: высокий, сухощавый, с серебристыми волосами, идеально подстриженными, с лицом, которое словно выточено из камня, а глаза – колючие, как ледяные буравчики. Его руки – длинные, тонкие, почти женственные – всегда пахли антисептиком. Пациенты боготворили его, считали спасителем, и он действительно творил чудеса на операционном столе. Но при всей своей гениальности он имел черту, присущую лишь избранным – или безумцам: он не знал границ. То, что он занялся тайными экспериментами, лишь подтверждало простую мысль – гениальность и безумие живут в одной комнате, делят один и тот же стол, просто сидят по разным сторонам.

Доктор Блум чихнул, достал из кармана носовой платок, вытер нос и, будто извиняясь за секундное отвлечение, продолжил:

– Я был шокирован. «Где я?» – спросил Майкл. Его голос был сиплым, будто выталкиваемым из глубин пустого горла. Мы молчали, потому что не верили своим глазам. Тогда я всё-таки ответил: «В морге».

Майкл нахмурился и спросил совершенно спокойно: «Значит, я мёртв?»

Я кивнул. «Да. Уже пять лет как».

Труп некоторое время молчал, потом медленно сказал: «Но вы же меня оживили…»

И тут Гройсман, словно очнувшись от транса, шагнул вперёд, его руки дрожали, губы подрагивали, глаза сверкнули безумным блеском.

«Да! – выкрикнул он. – Да, мы создали препарат, который способен на это! Но… но мы не ожидали, что будут такие результаты…»

Он был весь во власти своего открытия: грудь тяжело вздымалась, дыхание сбивалось, пот стекал по вискам. Это был момент триумфа и страха одновременно – тот самый миг, когда человек осознаёт, что перешёл черту, и всё же не может отступить. Его трясло от возбуждения, от ужаса собственной власти над смертью.

Я, не желая пропустить ни одного выражения на лице Блума, поправил смартфон, слегка изменил фокус и увеличил изображение, чтобы его лицо заполнило весь экран. Теперь я не вмешивался, не задавал вопросов. Просто слушал. Запись фиксировала каждое слово, каждое дыхание, каждый звук, как будто сама камера понимала важность происходящего.

Голос Блума стал ровнее, тише, как будто он вспоминал нечто слишком личное:

– Майкл встал на ноги и сделал несколько неуверенных шагов. Мы с профессором стояли в оцепенении, не осмеливаясь приблизиться. Его движения были неловкими, но в них чувствовалась какая-то сила, первобытная уверенность. Он держался прямо, будто не ощущал отсутствия лёгких, печени, почек – и ведь не ощущал, потому что они ему больше не были нужны. Тело его было ужасающе странным: кожа серо-жёлтая, натянутая, местами потрескавшаяся, грудная клетка рассечена вдоль, в швах торчали остатки нитей, а внизу зияла пустота, где когда-то были органы. Он не дышал, не пил, не ел, не испускал ни газа, ни звука внутренней жизни. Но при этом стоял и смотрел на нас – живыми глазами.

«А Элера жива?» – спросил он вдруг. Голос был тихим, почти детским.

Я, слушая, почувствовал, как мурашки пробежали по спине.

– Кто такая Элера? – спросил тогда профессор Гройсман. Он не знал истории жизни мертвеца. Никто из тех, кто работал в морге, никогда не интересовался судьбами тел, что лежали на холодных столах. Они были лишь материалом, биомассой, учебным пособием. Но теперь, впервые, один из этих «объектов» задал вопрос – человеческий, личный, будто память, выброшенная в никуда, вдруг всплыла из-под льда.

– Моя девушка… – мертвец остановился, повернул голову и пронзительно взглянул на нас. Странно, что его глаза, тусклые, помертвевшие, всё ещё могли фокусироваться. Зрачки, лишённые жизни, словно втягивали свет, поглощали его. – Она изменила мою жизнь. Вытащила меня из того дерьма, куда я залез из-за этих копов.

Профессор бросил на меня растерянный взгляд. Я пожал плечами и сказал, стараясь, чтобы голос не дрожал:

– Имя знакомое. Элера Халида Ригера. Студентка филфака. Пять лет назад нашли мёртвой в своей квартире. Её зарезали. Соседи жаловались на запах, вызвали полицию, дверь взломали – внутри была мясорубка. Говорили, что кто-то был у неё, но никого не нашли.

Майкл молчал. Мы с Гройсманом переглянулись. Я поймал себя на мысли, что наблюдаю невозможное – человек, чей мозг давно разрушен, будто размышляет. В черепе, где должно царить молчание, искрилась какая-то неведомая энергия. Это было не оживление – это было возвращение памяти материи.

– Они её убили, – произнёс он наконец. Голос стал глухим, металлическим, как будто вылетал не из глотки, а из какой-то железной трубы.

– Кто? – спросил профессор, хмурясь.

– Копы, – прошипел Майкл. Его зрачки сузились, и на дне их блеснула тьма, холодная и омерзительно осмысленная. Я ощутил, как ледяная волна пробежала по спине. Кожа покрылась мурашками, дыхание перехватило. Казалось, в помещении стало холоднее, и свет ламп над столом дрогнул.

– Полицейские? – недоверчиво повторил Гройсман.

– Они работали на мафию. Торговали наркотой, крышевали барыг, через подставных людей сбывали золото и оружие. Меня втянули в это, когда я был ещё пацаном. Говорили, заработаю, стану «своим». А потом я встретил Элер.

Он говорил, будто спотыкаясь о воспоминания, как старый граммофон, застрявший на треснувшей пластинке:

– В тот день наша шайка шарила по улицам – кошельки, телефоны, мелочь, всё подряд. И вот идёт она, с книгами, одна. Парни обступили её, а я… я просто смотрел. Не знаю почему. Она не боялась, просто смотрела на меня в ответ. И вдруг мне стало противно – не ей, а им, моим дружкам. Я заступился. Получил по роже. Меня избили, бросили. Измолотили так, что я оказался одним огромным синяком. Она осталась. Перевязала, вытащила из этого дерьма.

Я слушал, не отрывая взгляда. Его голос становился всё увереннее, как будто с каждым словом мёртвое тело возвращало себе не только память, но и смысл.

– Потом я устроился в мастерскую, стал работать, хотел поступить в университет, бросил всё это дерьмо. И стал заниматься спортом. Но прошлое не отпускает. Те двое… копы… пришли снова. Сказали, что я должен им. Что я снова должен торговать. Я отказался.

Он умолк, и в наступившей тишине слышно было только, как за окном гремит гроза и дождь шуршит по стеклу.

– И? – спросил Гройсман, его голос прозвучал сухо, как хруст бумаги.

– Через неделю всё и случилось, – произнёс Майкл глухо. – Я вышел из магазина, нёс продукты. Только повернул за угол – и тут они, двое, с оружием. Кричат: «Ложись!». Я не понял, что происходит, сказал, что ничего не крал, что просто купил хлеб, молоко, сигареты… И тогда они выстрелили. Без предупреждения.

– Да, – тихо подтвердил профессор. – Шесть огнестрельных ранений, не совместимых с жизнью. Я сам осматривал тело перед введением препарата.

Майкл закрыл глаза. Его губы дрогнули, когда он произнёс:

– А потом, видимо, они убили и Элер… за то, что она вытащила меня из грязи.

Гройсман оживился, подался вперёд, очки сверкнули в лабораторном свете:

– Вы помните момент смерти? – спросил он с нетерпеливым любопытством. Его интерес не имел ничего общего с человеческим сочувствием. Это был голод науки – сухой, жадный, хищный. Он говорил с мертвецом, как с прибором, а не с существом, пережившим что-то немыслимое. В его лице не было сострадания – лишь азарт исследователя, который чувствует, что нащупал границу между жизнью и смертью, и ему не терпится её вскрыть.

Блум, стоявший рядом, почувствовал лёгкое отвращение к интонациям своего наставника, но промолчал.

Майкл усмехнулся – тонко, почти по-человечески, но в этом движении не было жизни. Только пустая гримаса на лице, где кожа местами почернела, а по шее проступали синие пятна.

– Вы лезете туда, куда живым нельзя, – произнёс он медленно, с ледяным презрением. – Я оказался в месте, которое невозможно описать. Ни свет, ни тьма. Ни звук, ни молчание. Там нет тела, нет мыслей. Только ощущение – будто тебя растворяют изнутри. И рядом существа… Они питаются такими, как я.