Fisioterapia para niños/niñas, una propuesta desde el Sur

- -

- 100%

- +

En palabras de Buriticá (2014),

Cuando un infante se desenvuelve sensoriomotrizmente en el ambiente, aprende a manejar su cuerpo, a saber cómo moverse en el entorno: no aprende en qué consiste. Un infante que aún no sabe moverse sólo puede aprender a hacer moviéndose y parece ser un paso necesario en el desarrollo de las capacidades sensoriomotrices y cognitivas del agente, desenvolverse en el ambiente. En la medida en que los esquemas sensoriomotores son configurados en la experiencia y se embeben en el sujeto, se convierten en capacidades corporales. (pp. 41 y 42)

Como puede observarse, ese favorecimiento del desarrollo en el niño/niña no solo está referido a la experiencia motora propiamente dicha, sino a todos los procesos involucrados en ella, dentro de los que se involucran aquellos asociados con la función cognitiva, de la cual se hablará en el siguiente apartado.

Función cognitiva y función ejecutiva

La función cognitiva es un término amplio referido a la capacidad para obtener la información y, a partir de su procesamiento, darle una interpretación y un significado. La función cognitiva requiere del procesamiento y manipulación de la información a nivel mental, a partir de lo cual se adquiere conocimiento. Gracias a una adecuada función cognitiva, un sujeto es capaz de aprender y recordar información, organizar, planear y resolver problemas, emplear el lenguaje, mantener la atención, realizar cálculos y aprender conceptos, entre otros.

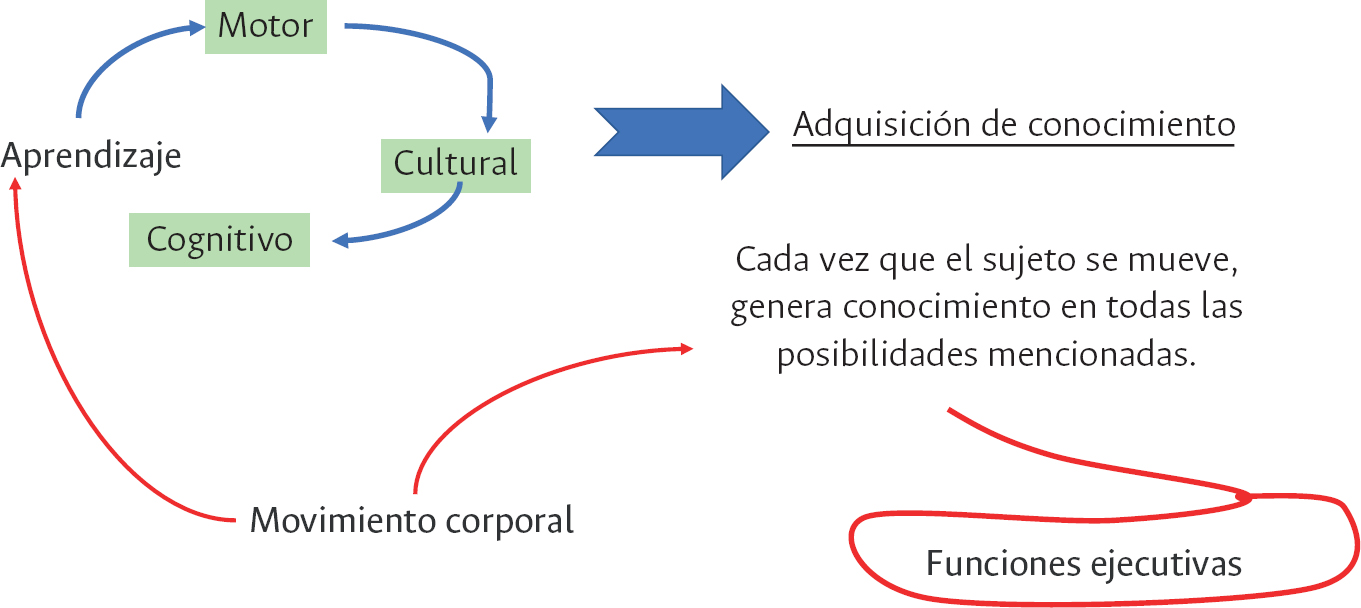

Si se entiende que una de las motivaciones que justifica la presencia de los escolares en las instituciones educativas es el proceso de aprendizaje, es importante considerar que este no solo es la adquisición de conocimiento teórico o nociones conceptuales, sino que también está dado en la experiencia motora, cultural y cognitiva.

La escuela, como escenario sociocultural donde transcurre gran parte de la vida de los escolares, es un escenario que proporciona todos los tipos de aprendizaje mencionados. En este sentido, cuando desde el movimiento corporal nos aproximamos al concepto de aprendizaje, entendemos que este está mediado por la misma experiencia motora que les permite reconocerse, interactuar y poner en tensión sus propios prejuicios y constructos sociales; esto significa que cada vez que el sujeto se mueve, genera conocimiento en todas las posibilidades mencionadas (desde lo motor, lo cultural y lo cognitivo) (figura 2).

Figura 2. Papel del movimiento corporal para favorecer el aprendizaje e implicación de las funciones ejecutivas

Fuente: elaboración propia.

En este sentido, desde lo motor el aprendizaje se manifiesta en los procesos de maduración del movimiento; cuando un movimiento se especializa, se vuelve más fino, más coordinado y es quizás aquí donde más claramente se identifica el papel del fisioterapeuta.

En relación con lo cultural, ya se ha expuesto cómo el movimiento corporal desde esa perspectiva fenomenológica se manifiesta como un constructo social fruto de la interacción, alimentado por la percepción y facilitado por la experiencia, que dotan de significado ese movimiento y le permiten desplegarse como manifiesto de la herencia cultural y la vivencia subjetiva.

En cuanto a lo cognitivo, se hace manifiesto en relación con el movimiento, cuando dicho movimiento debe desarrollarse, ajustarse o adaptarse con respecto a los análisis de las condiciones que hace un sujeto. Un ejemplo de ello es cuando un sujeto debe llegar a un lugar específico y se encuentra con un obstáculo para lograrlo, frente a ello, debe analizar la mejor forma de superar el obstáculo para alcanzar el objetivo o tarea (subir encima de él, rodearlo, cambiar de rumbo, etc.), para lo cual debe aludir a la toma de decisiones o, en caso de que haya resuelto problemas similares, recurrirá a su memoria y a lo que esas experiencias previas le hayan permitido aprender, con el fin de resolver el problema y cumplir la tarea motora.

En consonancia con lo anterior, cuando en un contexto el sujeto no responde automáticamente frente a una situación sino que se regula, corporalmente hablando, para dar una respuesta más acorde con dicho contexto, en otras palabras, su respuesta no es automática sino ajustada a las condiciones del entorno, dicho sujeto debe aludir a su control inhibitorio para no responder automáticamente, y también a su flexibilidad cognitiva para dar una respuesta acorde con el contexto y las condiciones evaluadas.

En estos ejemplos se evidencia de qué manera, en la experiencia de movimiento, se hace necesario aludir a la función cognitiva para desarrollar tareas motoras y de qué manera esta aporta a ese repertorio cognitivo para alcanzar el logro de dichas tareas. Según Fernandes (citado por Bernal, Escobar, Ocampo y Romero, 2018), se ha encontrado que las habilidades motrices finas son un fuerte predictor de logros en lectura y matemáticas, por lo que el desarrollo motor temprano se asocia con la capacidad cognitiva durante la vida escolar. Frente a lo expuesto, las funciones ejecutivas (FE), como propiedades de la cognición, se convierten en el “vehículo” para el procesamiento de la información y permiten regular y controlar la conducta.

Las FE son procesos necesarios para el comportamiento dirigido a objetivos y para enfrentar situaciones cambiantes (Huizinga, Dolan y van der Molen, 2006) que incluyen la atención selectiva, la toma de decisiones, la inhibición voluntaria de la respuesta, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, siendo responsables de filtrar la información no importante y de retener otra información en la memoria para llevar a cabo funciones en el corto plazo.

Las FE generalmente se refieren a una familia de mecanismos de propósito general (es decir, actualización, inhibición, cambio, memoria de trabajo, priorización y secuenciación), en gran medida mediada por la corteza prefrontal (PFC), que son fundamentales para otras habilidades cognitivas superiores (Denckla, 1996). Tienen momentos diferenciales de desarrollo, unas más temprano que otras, no obstante, la mayoría de ellas tiene un desarrollo acelerado en la infancia, con cambios menos marcados durante la adolescencia (Flores-Lázaro, Castillo-Preciado y Jiménez-Miramonte, 2014).

Muchos de los escritos relacionados con las FE se han enfocado en la etapa preescolar, no obstante, es importante considerar su desarrollo y comportamiento a lo largo de la niñez, como etapa clave que marca cambios importantes en el desarrollo y en la vida escolar.

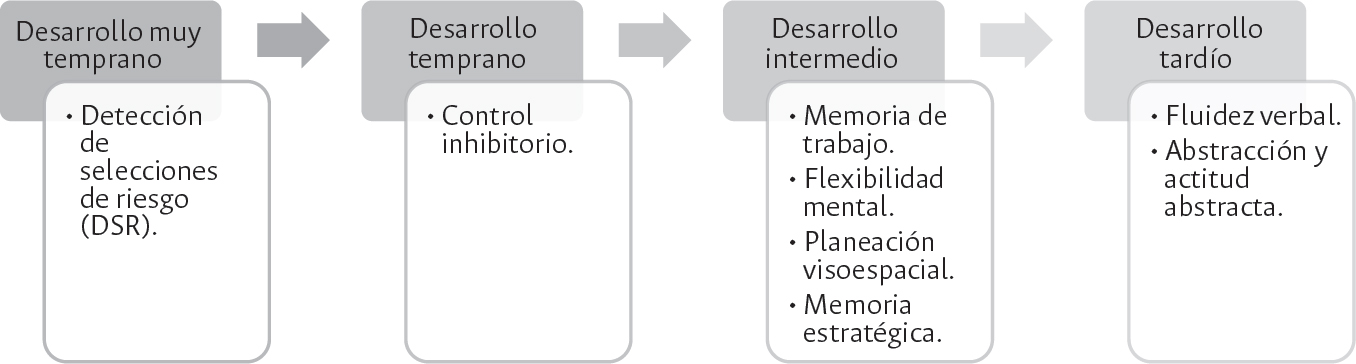

Flores-Lázaro et al. (2014) plantean que el desarrollo de las FE se da siguiendo una estructura acorde con el desarrollo infantil, distinguiendo funciones de desarrollo muy temprano, temprano, intermedio y tardío. Esta distribución está principalmente asociada con los momentos en el desarrollo infantil donde se expresa o demuestra un gran progreso. En la figura 3 se muestran las funciones que corresponden a cada etapa de desarrollo descrito por los autores mencionados y se resaltan con negrilla aquellas que, en el marco de la PAC, se han abordado.

Figura 3. Funciones ejecutivas según momentos del desarrollo

Fuente: elaboración propia con base en datos de Flores-Lázaro et al. (2014).

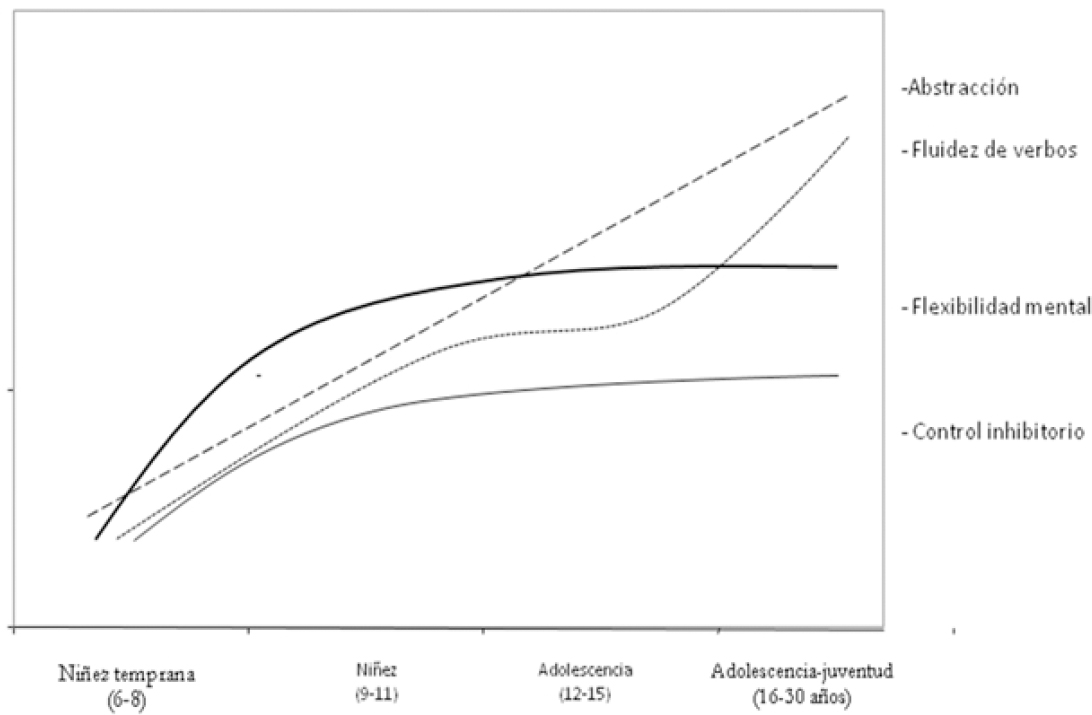

Con respecto a lo enunciado, es importante recalcar que, aunque en la figura anterior pareciera presentarse una secuencia lineal del desarrollo cognitivo, no hay tal, de hecho, Flores-Lázaro et al. (2014) la plantean como un “desarrollo curvilíneo” (figura 4) que cuenta con algunas particularidades en diferentes momentos y que incluso tiene un desarrollo “piramidal” principalmente en la infancia, cuando funciones menos complejas soportan el desarrollo de funciones más complejas.

Figura 4. Tipos de conductas de las funciones ejecutivas durante el desarrollo

Fuente: Flores-Lázaro et al. (2014, p. 469).

Durante la adolescencia se produce una reorganización de las FE, hasta llegar a una cierta independencia entre ellas; cabe resaltar que en esta etapa se afianzan los procesos de desarrollo identitario, en los cuales el entorno y los pares juegan un papel fundamental. Otra vez se resalta el rol de la experiencia (que se mencionó en el apartado anterior) en este proceso identitario, en el que a partir de las vivencias previas contrastadas con las que se van adquiriendo se demarcan los desarrollos y percepciones que el sujeto tenga.

Nuevamente, el cuerpo adquiere un rol protagónico en donde esos desarrollos cognitivos, la maduración de los procesos ejecutivos, el papel del cerebro y los sistemas sensoriales van a sumarse a la experiencia para demarcar las formas de procesamiento, almacenamiento y construcción de significado que el sujeto dé a su experiencia.

Los procesos cognitivos tienden a integrarse-relacionarse más durante la niñez, sin embargo durante la juventud-adultez algunos de ellos tienden a diferenciarse; se piensa que esta diferenciación permite además de un control jerárquico más claro, una mayor flexibilidad-repertorio de opciones de respuestas. (Tucker-Drob, 2009, citado por Flores-Lázaro et al., 2014, p. 469)

Con lo mencionado, se resalta la importancia de conocer las variables sociodemográficas cuando se va a analizar el comportamiento de las FE, dada la influencia que el contexto genera para el desarrollo de dichas funciones.

Un ejemplo de ello es el trabajo realizado por Bernal, Escobar, Ocampo y Romero (2018), en el que se documentaron mejores desempeños en el control inhibitorio en escolares que están al cuidado de su madre y conviven con hermanos o con otros niños/niñas, y también mejores desempeños en memoria de trabajo, en escolares de estrato cuatro y en aquellos cuyos padres tenían mayor nivel de escolaridad; adjudican este último hallazgo a que los padres crean ambientes intelectuales más estimulantes, lo que facilita y se correlaciona positivamente con la realización de tareas que impliquen dicha función ejecutiva.

Como este documento se enmarca en la construcción que se ha realizado en la PAC de fisioterapia en sector educativo del programa de fisioterapia, de la Universidad Nacional de Colombia, es importante recalcar que la mayor parte de las aproximaciones en ella se han realizado con preescolares entre los cuatro meses y los cinco años once meses, por lo cual en la figura 2 se resaltan las FE que más se han abordado y que según lo planteado, son las de mayor expresión en términos de desarrollo en este rango de edad: control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva.

Es importante presentar una breve definición de estas FE y su implicación en el desarrollo:

El control inhibitorio se entiende como la capacidad de inhibir y controlar respuestas afectivas, cognitivas y conductuales. Por su medio se realiza el control intencional y voluntario de una conducta, lo que le brinda al sujeto la capacidad de autorregularse. De esta manera, un buen control inhibitorio se evidencia en que el sujeto es capaz de inhibir respuestas automáticas ante un evento, de aplicar control motor para ajustar las reacciones a la situación que se está presentando (interrupción de respuestas prepotentes) y regular, controlar o interrumpir interferencias que generen estímulos externos (provenientes del ambiente) como internos, denominado control de interferencia (Ramos-Galarza y Pérez-Salas, 2017), muy relacionado con la atención selectiva.

Por su parte, la memoria de trabajo se entiende como el mantenimiento de información en la mente, que incluye la manipulación y la transformación de esta información para desarrollar procesos de planificación y manejo de la conducta. Este mantenimiento de información incluye memorias sensoriales

ultracortas, asociadas con los procesos de percepción para luego pasar a un “almacén” de “corto plazo” de capacidad limitada. La información apropiadamente codificada y fortalecida es transferida desde el almacén de corto plazo al almacén de largo plazo, donde la información se mantiene relativamente permanente […] [pasa entonces a entenderse] como un sistema operativo que mantiene o almacena temporalmente la información para ejecutar las habilidades cognitivas. (Monasterio y Herreras, 2019, p. 31)

La flexibilidad cognitiva, por su parte, se entiende como la capacidad de cambiar entre conjuntos de respuestas o diferentes caminos, en la que el aprendizaje de los errores y de las experiencias brinda la posibilidad de idear estrategias alternativas para dar respuestas acordes con la situación planteada (Bernal et al., 2018).

A estas tres FE se hizo alusión a las formas en las que están implicadas en la experiencia del movimiento, por lo cual no realizaré más ampliaciones al respecto.

Para introducir el último subtema que abordaré en este capítulo, que se refiere a la aproximación, en términos de interacción en la PAC se ha hecho desde una apuesta en la que la actividad física (AF) se asume no como fin, sino como un medio de expresión de movimiento corporal, razón por la cual se hace pertinente en este documento incluir un apartado en el cual se presentan algunos planteamientos teóricos que permiten evidenciar la forma como desde la PAC se concibe la AF y que van en consonancia con la forma como esta se emplea para realizar los procesos de interacción con los preescolares.

Actividad física en la práctica académica de campo (PAC)

A partir del 2014, aproximadamente, los profesores de educación física desaparecieron de la formación preescolar y de la formación primaria en las instituciones educativas distritales en Bogotá, por lo que la “estimulación motora” pasó a ser responsabilidad compartida entre los profesores de otras asignaturas, quienes asumieron la tarea, en la mayoría de los casos sin mucha preparación. Previo a ello, la World Confederation for Physical Therapist (WCPT) hizo un pronunciamiento en el que manifestó que el fisioterapeuta es un experto en ejercicio en el ciclo vital (WCPT, 2011). Estas realidades, entre otras, han contribuido a posicionar al fisioterapeuta desde su objeto de estudio en el escenario escolar, donde puede contribuir por medio de la AF, como expresión de movimiento corporal, al fomento del aprendizaje desde diversos aspectos, que previamente se han presentado.

No obstante, por lo expuesto en el apartado anterior, es necesario abordar el concepto de AF que desde la PAC se ha acogido, para comprender, por un lado, por qué es asumida como medio (y no como fin), como una manifestación de movimiento corporal y, por el otro, por qué se le concibe desde una perspectiva sociocultural, que si bien no excluye la perspectiva fisiológica, involucra otros elementos que favorecen su ubicación en un contexto como el de la institución educativa, un escenario de desarrollo social en el que transcurre una parte importante de la vida de los escolares.

En el 2004 se formula el enfoque promocional de calidad de vida y salud, en el cual se presenta a la AF como un satisfactor de necesidades en términos de “subsistencia, protección, afecto, creación, participación, ocio, identidad y libertad” (Prieto, Naranjo y García, 2005, p. 47), tanto individuales en el desarrollo de la autonomía, como colectivas en la construcción de equidad.

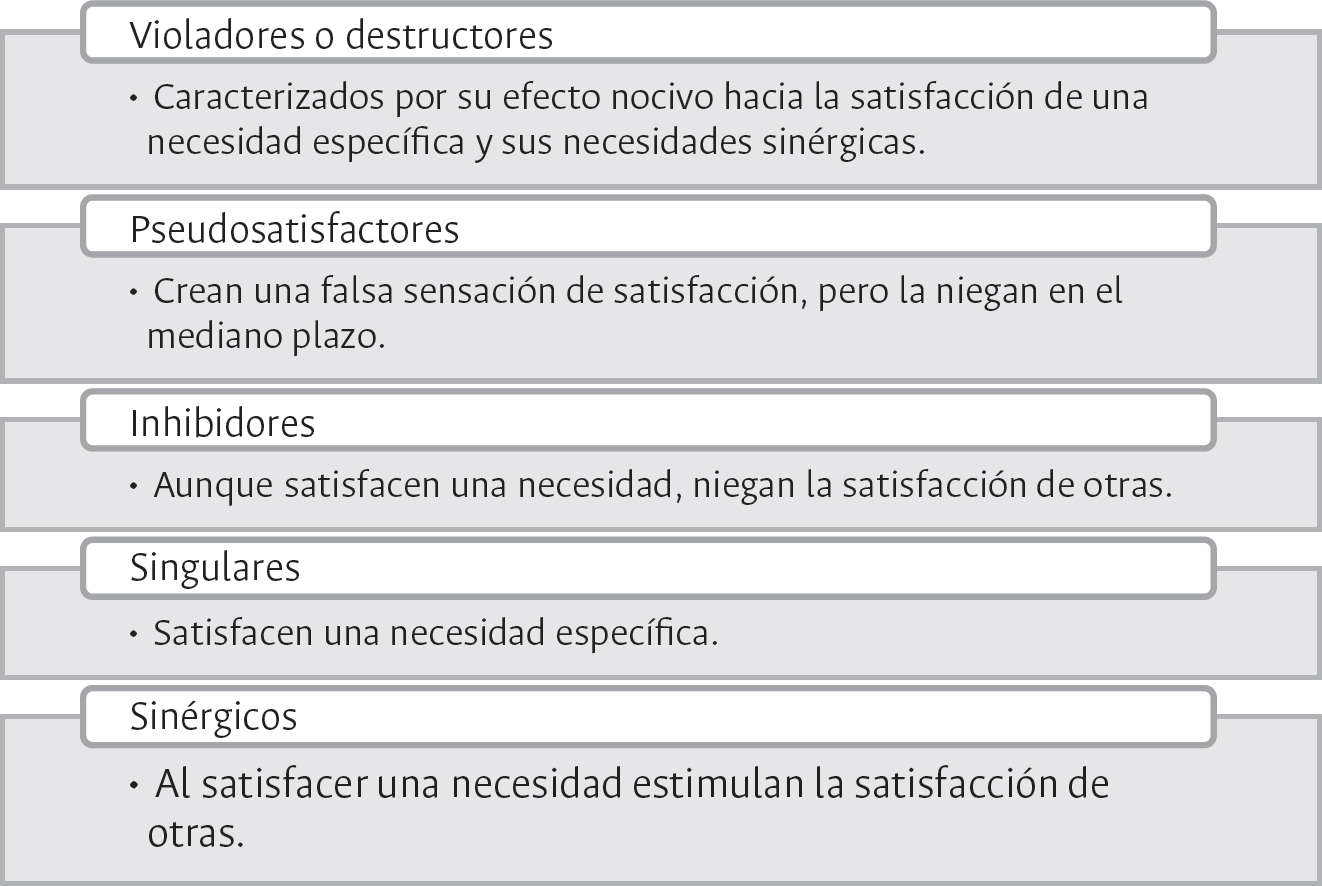

Según Elizalde, Martí y Martínez (2006), las necesidades son inherentes a la naturaleza del ser humano, por lo que no se pueden quitar sin afectar su misma esencia; se proponen como motor de desarrollo no como el desarrollo en sí. Los satisfactores, por su parte, son las respuestas particulares que cada cultura da a sus necesidades fundamentales, como manifestación inmaterial de la necesidad, construyendo un puente entre ella y la manifestación de satisfacción (Elizalde et al., 2006).

De acuerdo con la manera como se relacionan los satisfactores con las necesidades, estos pueden ser de varios tipos y se exponen en la figura 5 (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1986). A partir de ello, la AF se podría considerar como un “satisfactor sinérgico”, porque al momento de satisfacer una necesidad específica como la protección, en la que ha demostrado su capacidad para reducir el efecto de factores de riesgo como el sedentarismo, la obesidad y la prevalencia de enfermedades cardiometabólicas, contribuye a la satisfacción de otras necesidades como el entendimiento, el ocio y la participación.

Figura 5. Satisfactores

Fuente: elaboración propia con base en datos de Max-Neef et al. (1986).

El entendimiento manifestado en todas las acciones que requieran procesos de negociación, como aquellos asociados con el seguimiento de normas o reglas, la toma de decisiones frente a su práctica y los tiempos e intensidades involucrados en ella, entre otros. Cuando se practica de manera libre, por gusto propio y como parte de las acciones desarrollada en tiempo libre, la AF es un satisfactor de necesidades de ocio y libertad, y, en la medida en que favorece procesos de autogestión tanto personal como comunitaria (por ejemplo, en la consecución de espacios, la convocatoria a los sujetos y comunidades, y la gestión y participación en programas, entre otros), contribuye a la satisfacción de necesidades de participación.

Sumado a lo anterior, los procesos de socialización que involucra la realización de la AF con pares o grupos también brindan respuesta a necesidades de desarrollo de identidad, asociados con la interacción que se promueve por medio de ella y a la generación de redes, en las cuales se tejen lazos de amistad y de afecto entre sujetos y grupos.

Con base en lo planteado, el programa académico de campo de fisioterapia en el sector educativo (PAC FSE) entiende la AF como un satisfactor de necesidades expresadas en diversos contextos y particularmente para el escenario escolar, como aquellas relacionadas con la protección, el afecto, la participación, el ocio, el desarrollo identitario y la libertad.

Por lo anterior, la AF se constituye en un medio para favorecer las experiencias que le brindan al sujeto gracias al movimiento, como es la oportunidad de desarrollarse y cuya práctica puede darse desde la espontaneidad de una actividad que le genere gasto de energía por encima de la tasa metabólica basal (actividad desde la perspectiva fisiológica), involucrando, a su vez, aspectos emocionales asociados con motivación, gusto, interés y disfrute; también puede estar en el marco de unos criterios de intensidad, duración, frecuencia (ejercicio), en tanto producen percepciones y construcciones no solo asociadas con respuestas fisiológicas, sino también al reconocimiento de las propias capacidades, al planteamiento y superación de retos y a la emoción vinculada con la satisfacción ante el logro; de igual manera, permite el ajuste del sujeto a criterios normativos y cumplimiento de reglas (deporte) que no solo favorecen la adquisición de habilidades en términos de técnica y táctica, a las cuales el movimiento corporal y su expresión se adaptan, sino también el fortalecimiento de habilidades cognitivas para el reconocimiento de límites, la autorregulación y la toma de decisiones, entre otras.

Es por esto que la AF se considera como la categoría central contenedora de la actividad propiamente dicha, el ejercicio y el deporte, y que de acuerdo con el contexto, necesidades e intencionalidades se ajusta y va tomando las manifestaciones y formas en que se ha clasificado (actividad, ejercicio o deporte).

Desde esta mirada, la AF “funciona como una vía para el aprendizaje de costumbres y creencias morales que permite desarrollar características de identidad del individuo y valores sociales deseables” (Ocampo-Plazas y Ariza-Vargas, 2016, p. 136). Se constituye en una manifestación de comportamiento humano, en tanto está mediada por intencionalidad y conciencia de los sujetos (Ocampo-Plazas et al., 2012), en la que se involucran contenidos simbólicos individuales y colectivos que se van construyendo, reconstruyendo o deconstruyendo a partir de la interacción social.

Cuando un sujeto practica AF, vivencia una experiencia cinestésica en la cual percibe su propio cuerpo en términos de posiciones, esfuerzo físico, duración de la actividad y todo lo que dicha experiencia le “produce”, como también reconoce sus propias habilidades, emociones, intereses y motivaciones, alimentando su esquema corporal, por lo que su práctica va a favorecer los procesos de aprendizaje en las formas y dimensiones que ya han sido abordadas.

Con base en lo anterior, la AF tendrá una dimensión de mayor o menor necesidad, según la lectura que se dé en el contexto y, por tanto, es susceptible de modificación solo al analizar las condiciones propias del entorno y las representaciones que se tengan de la misma de acuerdo con la cultura y los contextos sociales.

Según esto, la AF se constituye fundamentalmente en una experiencia personal y una práctica sociocultural, enfatizándose el potencial beneficio de su desarrollo en el bienestar de los sujetos y los colectivos. Por ello, no se puede pensar en la AF como un elemento aislado de la cultura o del contexto social del individuo, dadas sus características subjetivas, ya que es el resultado de procesos sociales de los grupos en sus interacciones y construcciones cotidianas, convirtiéndose en un elemento cultural que se hereda, se transmite y se transforma, hasta llegar al punto de poder hablar de costumbres y hábitos que se van a evidenciar en todos los escenarios de desempeño cotidiano de los sujetos.

De conformidad con lo expuesto, realizar AF puede ser vista como una expresión de movimiento corporal, en tanto le permite al individuo explorar sus propias capacidades, sus barreras, limitaciones y también sus alcances, promueve la generación de redes intersubjetivas, es una fuente de expresión en la que quien la práctica experimenta la libertad de expresarse con su cuerpo frente a los desafíos que el entorno le genera.

Conclusiones

De lo expuesto anteriormente, en este apartado procuraré resaltar aquellos elementos que considero clave para argumentar sobre los que fundamentan el papel del fisioterapeuta en el escenario escolar desde la PAC FSE:

1.La función cognitiva no es una categoría ajena al fisioterapeuta, en tanto el movimiento corporal la favorece y se alimenta de ella, por lo cual profundizar en su comprensión como categoría brinda herramientas que no solo favorecen el aprendizaje desde el punto de vista motor, sino que alimentan la posibilidad del sujeto para aprender desde lo social, lo cultural y lo cognitivo a partir de la experiencia dada por el movimiento corporal.

2.La cinestesia, como experiencia de movimiento, ofrece toda una serie de vivencias, las cuales, a partir de la percepción, brindan significados subjetivos, alimentan y a la vez reciben retroalimentación para la construcción de nuevos aprendizajes y de esquemas motores vistos desde una perspectiva fenomenológica.

3.El movimiento corporal humano aparece como el facilitador de los procesos de aprendizaje del sujeto, brindándole la posibilidad de construir sus propias representaciones y significados a partir de la experiencia y la vivencia dadas por ese movimiento.

4.La AF, como un satisfactor de necesidades, puede posicionar el ejercicio profesional del fisioterapeuta (sin ser el único), en el escenario escolar, como un medio por el cual se favorece la exploración del entorno, los aprendizajes individuales, la interacción subjetiva y la socialización, entre otros aspectos que redundan en beneficios del escolar en desarrollo.

5.La AF puede entenderse como un medio de expresión del movimiento corporal y ella misma contiene los conceptos de actividad propiamente dicha: ejercicio y deporte.

Referencias