- -

- 100%

- +

Исследование российской истории раскрывает динамику общественного развития через призму взаимосвязи человека и божественного начала. Автор обращается к историческим событиям, ранее недостаточно освещенным в академической литературе, и рассматривает их сквозь призму христианской философии. В частности, это касается истоков Руси, сформировавшихся на духовной и политической основе, принятия христианства, которое предлагается рассматривать не как акт спасения, а как процесс обновления, делающий акцент на справедливости.

Под иным углом рассматривается и правление Ивана Грозного, чья деятельность отражала специфику русского крещения, вылившуюся впоследствии в хаос Смутного времени, а также реформы Никона, направленные не на новые начала, а на восстановление прежних взаимоотношений. Показывается, как русская система сопротивляется силе, ее цивилизующей, впадая тем самым в состояние, точно выраженное классиком: «шаг вперед и два назад», что ярко иллюстрируется деспотичным и одновременно прогрессивным правлением Петра Великого, а затем развернувшейся морально-политической драмой времен Петра III, Екатерины II и Павла I, закономерным следствием чего стало нивелирование достижений правления Александра I.

Рассмотрено появление материалистической философии как закономерный результат интереса к сверхъестественному. Представлен анализ труда Маркса «Капитал», который послужил основанием для «новой» эпохи в истории Восточной Европы (России) в XX столетии. Данная эра рассматривается как воплощение высшей фазы социальной справедливости, приближающейся к идеалу матриархата.

Начальный раздел работы рассматривает матриархальные устои, истории самых ранних обществ, этапы образования Руси, обращение в христианство и восхождение Москвы.

ПОПРОСИ МЕНЯ

1

ИСТОРИЯ РОССИИ И МИРА

В ФАКТОРЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ПРИРОДЫ БЫТИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ЭТОТ МИР

ИЗОЛЯЦИОНИЗМА СОЗИДАТЕЛЬНОГО

АКТА БОГА-ТВОРЦА

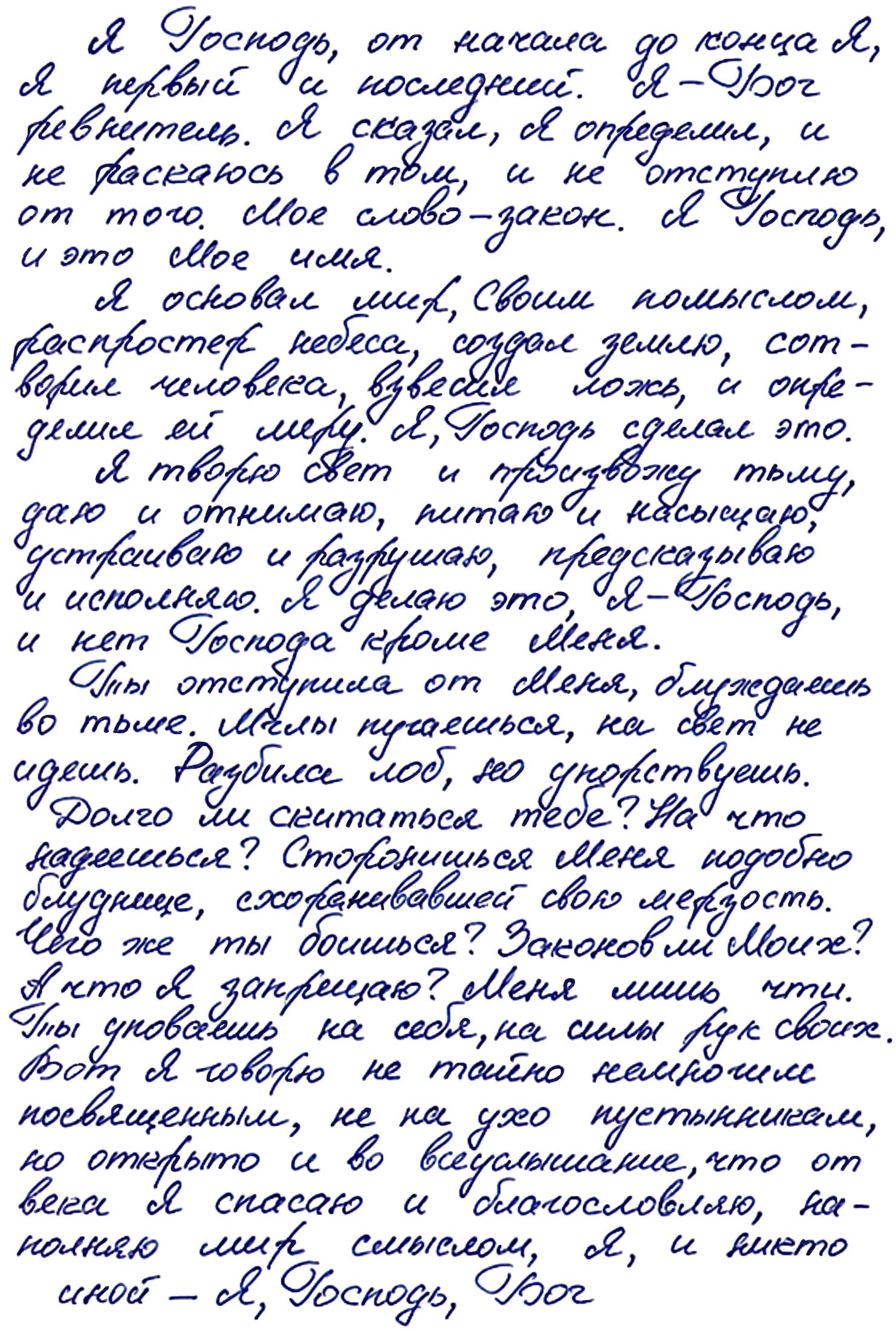

НАЧАЛО. ЗАРОЖДЕНИЕ МАТРИАРХАТА

Священное Писание рассказывает о создании вселенной Господом, предназначенной служить отражением Его величия. В этом творении, воплощающем божественные атрибуты, человечество заняло положение верховного создания, подобно искусному драгоценному камню в изысканной оправе, словно корона на голове монарха, символизирующая неограниченную власть, величие и проницательность.

Однако часть этого величия обратилась в крайнюю степень себялюбия, вступила в противостояние с Творцом, что привело к противоборству между силами добра, представленными Богом, и злом, олицетворяемым падшим ангелом света, которого в эсхатологическом контексте стали ассоциировать с библейским изречением: «Как упал ты с неба, денница, сын зари!» (Ис. 14:12). В оригинальном древнееврейском тексте слово «заря» стоит в значение «сияние»1.

Как правило, люди склонны воспринимать блеск и яркость как нечто завораживающее и впечатляющее, что рождает ощущение священного трепета. Человеческий взгляд естественным образом притягивается к этим насыщенным проявлениям, вызывая неподдельное восхищение. Но в данном контексте речь идет не о самих сверкающих объектах, а о смысловом наполнении понятия «сияние» – это то, что привлекает наше внимание своей кажущейся правдивостью, это демонстрация силы, следовательно, демонстрация существования энергии, и ее последствий таких как гармония, инновации и знание.

За всеми этими аспектами и в самом центре находится главное явление – энергия. Следовательно, энергия служит фундаментом всего сущего и поэтому предстает божеством всего, что в человеческом сознании связывается с солнцем и светом, в греческом варианте обозначающееся понятием Lucifer – «несущий свет».

«Утренняя звезда» взбунтовалась против Творца, увидев в себе независимое существо, не нуждающееся в Боге, подобно помощнику, решившему, что директор ему не требуется, ведь он, по его мнению, сам принимает решения. Люцифер склонил на свою сторону часть ангельского воинства и на Земле расположился на территории края севера, места Цафон – месте иллюзии и самообольщения, где его конфликт с Богом превратился в сражение за каждую человеческую душу посредством соблазнов и ложных утверждений: ты – энергия, следовательно, будешь служить мне, «Великой Энергии», поскольку ты моя часть, и это принесет тебе огромное благополучие.

Концепция мнимого процветания, возникающего из «ничего», противоречит Божественному принципу достатка, основанному на созидательной деятельности. Под вопрос ставится приоритет труда и конструктивизма как фундаментальное условие благополучия, поскольку эволюция от небытия ко всемогуществу отрицает его необходимость.

Стремясь максимально отдалить человека от творческого начала, учитывая его врожденную тягу к созиданию, Люцифер извратил саму суть творчества, превратив его в свою противоположность. В этой антитворческой парадигме стремление к творчеству парадоксальным образом подавляет самый процесс созидания, что приводит к бесконечному циклу саморазрушения и забвения. Конечной целью является создание иллюзорного рая, где, состоянием небесной халявы, доминирует бездеятельность и беспечность.

На протяжении всей истории, человечество, расселяясь по земле, подвергалось искушениям и обманам со стороны сил Люцифера, обладающего привлекательной иллюзорностью и проникающего во все аспекты человеческой жизни. Люцифер внушал людям то, что казалось (и до сих пор кажется) истинным, а следовательно, интересным: от явной неправды до искаженной реальности, превращаясь в обвинителя (на иврите – сатана, на греческом – дьявол, то есть распространитель лжи, инициатор зла, представляющий собой искусителя в христианской философии), и человек, поддаваясь его влиянию, постепенно терял связь с Богом и понимание Его.

Непосредственно уход от Бога носил характер почитания Бога, но с изломленным представлением о Нем, выражавшимся в искаженном представлении принципа существования мироздания: Бог сотворил мир, наполненный многочисленными формами и законами, сочетавшимися друг с другом, т. е. мир полноты, что искусителем стало трактоваться как мир законченности, мир целостности. Из этого фундаментального воззрения на Бытие впоследствии появились человеческая замкнутость, надежды на себя, на свои силы, силы природы в обличии богов-идолов, включая принципы духовной либеральности, что вскоре вообще вышло на первое место, сильнее заслоняя собой идею Бога-Творца. От изначального состояния осознанности, мудрости и единства с Создателем, природа человека постепенно деградирует, опускаясь до уровня животных инстинктов и ограниченного мышления, когда связь с Ним утрачивается. Следовательно, тотемное поклонение, являющееся одним из наиболее простых религиозных мировоззрений (где корень «ат-отем», происходящий из языка индейцев оджибве, означает «его род», символизируя связь между людьми рода или племени и конкретным растением или животным), парадоксальным образом оказывается одним из последних, несмотря на то, что с точки зрения эволюционистов должно быть первым.

Искаженное понимание божественного, словно инфекция, проникло в структуру примитивного общества, увлекая людей к возрастающему отдалению от Создателя. Эта тенденция выражалась в ориентации на слияние с природой. Ярким проявлением этого стало мировоззрение, основанное на идее всеобщего омоложения и обновления, возникновения нового через процесс рождения, а также специфическое отношение к труду.

Труд представлялся как своеобразное воплощение принципа Бога-Творца, но в преумноженном масштабе стремления – «сверх-творчество», превосходящее божественное. Его значение превозносилось, он возводился в ранг добродетели, обеспечивающей благосостояние, которое само по себе также считалось ценностью. Для древних труд был достоинством, а в расширяющемся контексте – признаком свободы и высокого духовного статуса.

Обстоятельство свободы выявляет фактор героизма, а героизм, в свою очередь, является следствием впадения в состояние повышенного ограничения – закон, который в постановке идеализма есть Люцифер. Поэтому Люцифер, используя фактор гордости человека и претендующего, таким образом, на самую независимую часть природы, подошёл к нему со своей стороны. Он перевернул фактор аскетизма в обратную сторону, указывая, что аскетство есть идеал существования. Свобода – идеальное устройство аскетизма, а аскетизм – идеальное устройство свободы. Тем достигалось соблазнение человека встать на путь ударного подвижничества.

Люцифер стал использовать качества человека, такие как гордость, упорство, силу, слабость, иллюзией собственного могущества через ударное подвижничество (славянское «ар» в мистическом понимании) заманивать в русло достижения образа высокого достоинства. Чем больше человек трудился, тем меньше от него зависело, тем больше он опускался в животное состояние быть лидером не как творец, а как условие достоинства. Это кроме всего обеспечивало повышенное благополучие. Также одним из главных факторов состояния богатого аскетизма было в получении защиты "Небесными" силами от всевозможных бедствий. Таким образом, чем теснее трудовая деятельность переплеталась с природным миром, тем прочнее становилась взаимосвязь, формирующая гармонию вселенского бытия, охватывающую как земной, так и духовный аспекты.

По мере роста человеческой популяции на планете, познания о Боге-Создателе постепенно меркли и искажались под влиянием разнообразных суеверных представлений, перераставших в мистицизм, с его центральным принципом доминанта условия справедливости.

Всевышний не мог бесконечно наблюдать за этим бесперспективным развитием человечества – весь мир демонстрирует процесс действия, что является позицией несправедливости, и вообще творчества, а человек, в своей замкнутости, гордости и упрямстве, твердо считает мир результатом явления всеобщей справедливости, с его основополагающим фактором появления всего как бы само по себе из ничего, иначе говоря, посредству феномена рождества.

Чтобы продемонстрировать человеку его ошибку, Бог приводит наглядный, назидательный урок действием повышенной несправедливости.

Центром культуры мировоззрения свободы и справедливости тогда была первая цивилизация Древней Месопотамии – Шумеры, с главными городами Шуруппак, Ур, Урук и Киш. Наряду с передовыми технологиями в Шумерах процветало язычество, многобожие, всевозможная мистика. Они вели частые войны с соседями, у них появился институт рабства из числа пленных.

Природный катаклизм, который случился в этом регионе, датируется примерно 3100-3000 гг. до н. э. Согласно шумерскому источнику (глиняным табличкам), боги, разгневанные греховными поступками людей, решили истребить человечество и навести на них потоп. Однако это решение не было единодушным: рыдает Нинту, «божественная Инанна заплакала о своем народе»2. В это время царем города Шуруппак был праведный Зиусудра (что значит «жизнь после долгих лет»). Поэт изображает его как благочестивого, богобоязненного царя, который постоянно служит богам и повседневно воздает им хвалу, возводит в их честь храмы и другие постройки. В сновидениях и во время молитв бог мудрости Энки сообщает ему волю богов, предупреждая о приближающейся катастрофе. Энки также научает его разобрать свой дом и построить из него огромный корабль в форме куба. Уведомленный о неминуемом бедствии, Зиусудра сооружает корабль, на который затем погрузил свою семью, всех родственников и работников, золото и серебро, и представителей животного мира.

«(Все, что у меня было) я нагрузил на нее:

Все, что у меня было из серебра, я нагрузил на нее;

Все, что у меня было из золота, я нагрузил на нее;

Все, что у меня было из всех живых существ, я нагрузил на нее.

Всю свою семью и родню я заставил взойти на корабль.

Зверей полевых, диких тварей полевых.

Всех ремесленников я заставил взойти на борт»3.

Потоп продолжался семь дней и ночей, в течение которых огромное судно носило по бушующей водной стихии. Когда стихия утихла, «капитан» корабля последовательно выпускал «на разведку» голубя, ласточку и ворона. Первые две птицы вернулись, но ворон обратно не прилетел, из чего был сделан вывод о близости суши.

Спустя время корабль пристал к вершине горе Нимуш (предполагается древнее название Арарата). Построив алтарь, Зиусудра принёс быков и овец в благодарственную жертву богам. Новой столицей Энки назначил город Киш, а позже главные боги шумерского пантеона Ан и Энлиль даровали Зиусудре долгую жизнь и «вечное дыхание».

Источник передает: «Затем Потоп смыл (страну). После того как Потоп смыл (страну) и царство было ниспослано с небес (во второй раз), Киш стал местом престола»4.

Ученые утверждают, что, во время самой грандиозной из этих катастроф, поселения, расположенные на более возвышенных местах, в действительности не затоплялись, они уцелели. А раз уцелели населенные пункты, уцелели и люди, которые сохранили и передали последующим поколениям память о катастрофе. Кроме того, известие о ней, конечно, разнеслось по ближайшим народам и с течением времени уже те воспринимали эту историю своим историческим фактом, дополняя и украшая ее своим народным фольклором и божествами. Естественно, об этой истории не могли не знать пришедшие в Переднюю Азию евреи. А когда они оказались в Вавилонском плену, они, разуметься, познакомились с ней еще с более реалистичных позиций. Эта история, несомненно, легла в основу Библейскому сказанию о Ноевом потопе, датирующаяся по Септуагинте 2262 г. до н. э.

Несколько слов о размерах. Погружаясь в историю России, особенно Древней Руси, особенно военных походов наших доблестных князей, перед глазами встает неоспоримый факт прямо-таки зависимое впадение летописцев в гигантоманию. Как правило, численность войск русской стороны увеличивалась минимум раз в 10, приукрашивая силу и масштабность возможностей князей. Поэтому, исходя из понимания общей тенденции летописцев древнего мира подобного рода зависимости, необходимо представленную картину огромной постройки уменьшить в разы, и получить, таким образом, обычное судно для населения этой местности, разве что немногим больше привычных размеров. В таком случае, речь идет о спасении лишь царя и ближайших к нему людей, ни о каких животных здесь, конечно, и речи быть не может.

Воды потопа, разумеется, не затопили горы, в нашем понимании гор. В древности, да и в наше время, это вообще характер передачи информации личного мировосприятия – горами часто указывалось то, что в действительности является лишь возвышенностями, особенно если перед ней находиться низина. Поэтому, более-менее длительный подъем, к примеру, градусов 10 на 200 метров, люди даже в наше время называют горой. Так что, в Араратских горах не стоит искать остатки гигантомании.

Шумерское общество имело все признаки цивилизации. Археологические раскопки под 1,5-2 м толщиной ила, не имеющий свидетельства какой-либо жизнедеятельности, раскрыли остатки допотопных городов района Месопотамии: колесницы, похожие на каноэ лодки, расписная керамика, медные предметы, глиняные статуэтки, гончарный круг (причем, Вулли Ч.Л. в своей книге пишет, что «высшего мастерства они достигли все-таки в гончарном ремесле. Их глиняная посуда, вылепленная без помощи гончарного круга, отличается тонкостью стенок и красотой форм… Можно с полной уверенностью сказать, что эти образцы глиняной посуды, самые древние из найденных в Нижней Месопотамии, по своему совершенству превосходят все, что здесь производилось вплоть до арабского завоевания»5), ткачество, бусы из горного хрусталя, сердолика, розового хрусталя и раковин, печати, крупные поселения из сырцовых домов с монументальными храмами на платформах в центре, за которым, к примеру, в городе Телль-Зейдане располагались дома «элиты», затем – дома ремесленников и в наибольшем удалении от храма, земледельцев. Ученые предполагают, что в Телль-Зейдане уже начинали зарождаться классовые отношения. Кроме того, удивил размах экономических связей этого примитивного, казалось бы, общества. Например, одна из печатей представляет собой кусок красного камня 3,8 на 5 сантиметров с изображением оленя. Похожий артефакт был найден в 300 км к востоку в районе современного иракского города Мосул. С другой стороны, медь, которую плавили в Телль-Зейдане, добывалась в окрестностях современного турецкого города Диярбакыр, что в 300-400 км к северо-западу. Это позволяет предположить, что в те времена существовали довольно обширные протогосударства, растянувшиеся на сотни километров. Таким образом, всё свидетельствует о существовании здесь вполне продвинутой цивилизации. У них были домашние животные, быстрее и удобные средства передвижения, использовалась письменность, имелась собственность и власть.

Вера в пантеистические принципы свободы и справедливости погубила эту цивилизацию, – но она возродилось словно птица Феникс, чтобы дальше демонстрировать свою несгибаемую волю, необычайную крепость способности к творческому порыву весомого состояния «ничто».

Исходным центром распространения человеческой цивилизации стала Месопотамия. Однако, прежде чем расселиться по миру, здесь сформировался конгломерат населенных пунктов, составивших такие города, как Аккад, Борсиппа, Халне, Эрех, Лагаш, Ур и Эриду.

Зарождение любого старинного города начиналось со скопления нескольких сотен людей на определенной территории. Каждая семья создавала свой дом, а общественный порядок поддерживался либо подчинением каждого рода интересам наиболее мощного рода и его лидера, либо решениями общего собрания старейшин из всех родов. Однако искуситель продолжал влиять на людей, склоняя их к отходу от веры в Бога и к поклонению идолам, предлагая ложные объяснения сотворения мира через разных богов.

В период становления первой цивилизации начинается разделение общества на классы, которое оправдывалось волей богов. В основном, жрецы (изначально – человек, приносящий жертву Богу от имени всего племени в знак поклонения; со временем, из-за распространения идолопоклонства, утративший связь с Богом и ставший символом мистических сил «Небес») становились правителями племен и городов и искали себе защитников, которые впоследствии формировали первое благородное сословие.

Таким образом, история человечества стала историей Божественного благословения, выбора духовного пути от отдельного человека до всего общества в целом, или попросту говоря, со стороны людей, доказательством могущества их небесного покровителя, что еще иначе можно выразить – движение общества есть олицетворение его мировоззрения.

Подобное понимание не возникает в вакууме. Оно формируется под влиянием множества факторов: географических условий, исторических событий, социально-экономических отношений и, конечно же, духовных лидеров, пророков и мыслителей, которые осмысливают мир и предлагают свои пути его понимания. Эти пути, облаченные в религиозные, философские или идеологические формы, становятся тем компасом, который направляет общество в его развитии. Следовательно, анализ истории требует не только изучения событий и фактов, но и достаточной интеллектуальной работы, чтобы выявить лежащих в их основе мировоззренческих установок. Только погрузившись в мир идей и ценностей, мы можем понять логику поступков людей, мотивы их действий и причины, по которым общество выбирает тот или иной путь развития. Иными словами, изучение истории – это не просто констатация фактов, а попытка расшифровать культурный код человечества, понять его глубинные стремления и надежды.

Очевидно, что конкуренция мировоззрений – это постоянный и неизбежный процесс. Каждая эпоха порождает свои вызовы и предлагает свои ответы, порождая новые идеологии и трансформируя старые. Именно в этом диалектическом процессе и рождается динамика истории, ее взлеты и падения, ее трагедии и триумфы. И задача исследователя – не просто зафиксировать эти изменения, но и увидеть их глубинные причины, выявить закономерности и предвидеть возможные последствия.

Этот принцип отражается в концепции «Положения благословения», где для достижения цели необходимы три элемента: Бог (как источник жизненных сил), человек (как субъект) и объект (как цель). Без одного из этих элементов невозможно достичь желаемого результата. Человек, по сути, является посредником, преобразующим божественное вдохновение в конкретные действия и результаты. Если человек замыкается в себе, игнорируя связь с Создателем, то происходит потеря инициативы, внутренняя деградация и отдаление от своего истинного предназначения.

Положение благословения также подчеркивает важность открытости и восприимчивости. Человек должен быть готов принимать божественное дерзновение и направлять ее в нужное русло. Закрытость, напротив, приводит к стагнации и утрате потенциала. Это справедливо не только в духовном, но и в практическом смысле. Человек, упорно отвергающий новые идеи и возможности, рискует остаться позади и не реализовать свой потенциал.

Идея о невозможности вечного двигателя в природе динамичных событий перекликается с представлением о том, что для поддержания жизни и развития необходим постоянный приток жизненных сил извне. Человеческая природа, как и любая другая система, нуждается в постоянном обновлении и подпитке. Источником этой подпитки может быть вера, вдохновение, творчество, любовь – все то, что связывает нас с чем-то большим, чем мы сами.

Таким образом, «Положение благословения» представляет собой не просто религиозную доктрину, но и глубокое понимание законов мироздания, взаимосвязи энергии и сознания, необходимости открытости и восприимчивости для достижения взаимосвязи человека с Богом и реализации своего потенциала. Это призыв к раскрытию своих возможностей, поиску источника вдохновения и осознанию своей роли в общем потоке жизни.

Положение благословения косвенно подтверждает открытый в XX в. II закон термодинамики, который имеет общий смысл в утверждении, что один вид энергии не может 100-процентно перейти в другой вид энергии, и тем более в природу, вообще, сильно отличающейся, и, что в замкнутой системе энтропия увеличивается или, в предельном случае, остается постоянной. Кстати, о ужас для современных мистиков, этот же закон опровергает идею перевоплощения и всевозможные теории пульсации Вселенной, аналога вечного двигателя, невозможного в природе динамичных событий.

Современная психология, хоть и не оперирует понятиями религиозного толка, по сути, подтверждает необходимость внешней подпитки для поддержания психического здоровья. Концепции привязанности, социальной поддержки, чувства принадлежности – все они указывают на то, что изоляция и отрыв от социума ведут к негативным последствиям для личности. В отсутствие этих связей, человеческий разум, лишенный необходимой стимуляции и подтверждения, рискует захлебнуться в потоке собственных, часто деструктивных, мыслей.

Положение благословения, таким образом, можно рассматривать как метафорическое описание необходимого условия для сохранения целостности человеческого существа. Это не столько благословение в религиозном смысле, сколько признание зависимости человека от внешней реальности, от некоего высшего порядка, будь то Бог, общество или просто окружающий мир. Без этой открытости и восприимчивости к внешнему, человек обречен на внутренний распад и деградацию.

Игнорирование этой фундаментальной зависимости, стремление к полной автономии и самодостаточности, неизбежно приводит к плачевным результатам. Человек, замкнувшийся в себе, лишается возможности роста и развития, его творческий потенциал угасает, а стремление к созиданию сменяется апатией и отчаянием.

С другой стороны, принятие этой зависимости и стремление к правильному взаимодействию с внешним миром открывает путь к истинному процветанию. Человек, осознающий свою роль в общей картине мироздания, обретает смысл и цель жизни, его творческая энергия направляется на созидание и преобразование, а стремление к творческому развитию становится обильным источником вдохновения.

Идея вечного двигателя – это давняя мечта человечества, стремление создать систему, которая могла бы бесконечно выполнять работу, не требуя внешнего источника энергии. Но законы термодинамики, в частности, принцип сохранения энергии, утверждают, что в любой замкнутой системе энергия не может создаваться или уничтожаться, она может лишь переходить из одной формы в другую. Любой реальный процесс неизбежно сопровождается потерями энергии на трение, тепловое излучение и другие факторы, что делает создание вечного двигателя невозможным.