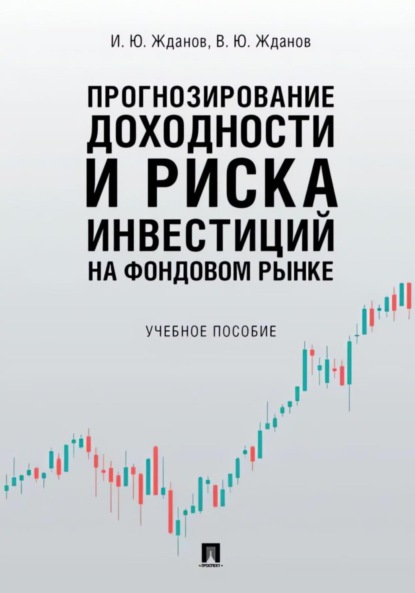

Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке

- -

- 100%

- +

Глава 1. Развитие взглядов на финансовые рынки

Закономерности функционирования рынка акций и изменения цен на активы уже давно волнуют ученых и инвесторов. Работы по формализации данных закономерностей в единую теорию начались с 20-х годов прошлого века. Толчком к развитию таких работ послужили попытки применения новых и существующих математико-статистических методов к анализу доходностей ценных бумаг. Рассмотрим три основных подхода к пониманию функционирования финансовых рынков: гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка.

Гипотеза эффективного рынка (EMH)

Одна из самых первых работ по изучению финансовых рынков принадлежит Луи Башелье1, она была опубликована в 1900 г. Л. Башелье применил к котировкам акций методы, используемые для анализа азартных игр. Он сделал предположение, что рыночные прибыли являются независимыми, идентично распределенными случайными величинами. Это была гипотеза о рынке, которая является основой линейной парадигмы функционирования рынка. На ней построены все научно признанные концепции функционирования рынка капитала. На основе ее была сформирована гипотеза эффективного рынка.

Идеи Л. Башелье развил М. Кендалл2. Он в 60-х годах использовав электронно-вычислительные машины пытался найти закономерности в движении цен на акции. Результат был в отсутствии каких-либо закономерностей.

Эмпирические результаты М. Кендалла послужили основой к созданию гипотезы эффективного рынка (EMH, Efficient market hypothesis). Утверждение о случайном блуждании акций было сформировано М. Осборном в 1964 году3. Осборн пришел к выводу о том, что ценовые изменения котировок (доходности) независимы, т.е. являются случайными. Ввиду того, что изменения цен случайны, можно ожидать нормального распределения доходностей, а также наличие устойчивого среднего значения доходностей (математического ожидания) и конечной дисперсией (разброса доходностей относительно мат. ожидания).

Это не что иное как следствие закона больших чисел. Выборка независимых идентично распределенных случайных переменных будет нормально распределенной, если эта выборка достаточно велика.

EMH была окончательно формализована в работах Е. Фамы4,5 с 1965 по 1970 года, где он определил три формы эффективности рынка: слабую, полусильную и сильную и привел значимые доказательства подтверждения гипотезы случайного блуждания (позднее он получил Нобелевскую премию по экономике за эти работы).

EMH предполагает, что существующие в настоящий момент цены на акции получены в результате анализа рыночными игроками всей имеющейся на данный момент информации. Данные цены абсолютно справедливы (найти недооцененные компании нельзя) и находятся в равновесном состоянии. Как следствие, единственным фактором, который может изменить состояние на рынке является новая информация, поступающая на рынок. При поступлении она становится доступной и используется всеми участниками рынка.

EMH критикует уже существовавшие подходы к анализу рынка, такие как технический и фундаментальный анализ. Она утверждала в бесполезности портфельных управляющих как таковых. Чтобы уменьшить категоричность данного утверждения вскоре вышла более компромиссная форма EMH, которая предполагает установление на рынке справедливых цен в силу напряженной конкуренции между аналитиками. Аналитики могут получить некоторую ограниченную прибыль от своих усилий по выявлению перспективных активов.

В 70-х годах участники фондового рынка приняли EMН и с этого времени она является фундаментом современной теории функционирования рынков капитала.

В классической гипотезе эффективных рынков выделяются следующие допущения:

1. Рациональные инвесторы. Инвесторы принимают решения рационально. Они имеют одинаковую информацию и одинаковые ожидания относительно доходности и риска инвестиций. Главными характеристиками любого актива является: доходность (математическое ожидание) и риск (стандартное отклонение доходностей). Данные характеристики устойчивы во времени.

2. Эффективный рынок. Рынки эффективны и «не имеют памяти». Вся информация уже учтена в цене акций. Изменения в ценах акций автокоррелированы между собой только для очень коротких временных зависимостей (это говорит о случайности движения цен). Стоимость на активы определяется консенсусом большого числа фундаментальных аналитиков. Цены изменяются моментально и линейно при поступлении новой информации на рынок. Доходность на рынке имеет нормальное распределение.

3. Случайные блуждания. Как следствие первых двух утверждений доходность – случайная величина. Поэтому прибыль распределена по нормальному закону распределения.

Данные допущения EMH открыли большие возможности для развития статистического анализа фондовых рынков. В итоге были созданы многочисленные концепции такие как портфельная теория Г. Марковица (MPT, Modern portfolio theory) и модель прогнозирования доходности У. Шарпа (CAPM, Модель ценообразования капитальных активов, Capital Asset Pricing Model).

Критика гипотезы эффективного рынка

Еще до того, как полностью была сформирована гипотеза эффективных рынков (EMH), обнаружились аномалии (особенности), не объяснимые классическими законами эконометрики, которые ставили под сомнение выводы, сделанные в рамках данной гипотезы и основанные на ней линейные концепции анализа финансовых рынков.

Первая аномалия была открыта М. Осбоном в 1964 году, суть которой заключается в том, что доходность акций на фондовом рынке описывается «приблизительно нормальным» распределением. Он назвал распределение приблизительным, потому что график распределения имел эксцесс (длинный пик) и «тяжелые хвосты».

Данная аномалия говорит о том, что доходность в определенные периоды времени от торговли на фондовом рынке может отклониться от средних значений намного больше, чем это предсказывается предельной теоремой теории вероятности (законом больших чисел). Другими словами, у инвестора часто могут возникать слишком большие прибыли и убытки при низкой вероятности их возникновения.

Наличие «тяжелых хвостов» у распределения доходностей акций также подтверждалось в исследованиях Е. Фамы и У. Шарпа. Так, сам У. Шарп говорил, что у нормального распределения вероятность критических значений чрезвычайно мала, но в практике экстремальные величины не редкость. А Фама, исследуя дневные прибыли акций, нашел отрицательную асимметрию в их распределении. Большое количество данных попадало на отрицательный хвост, они были толще, а пик среднего значения выше, чем при нормальном распределении (присутствовал лептоэксцесс).

Помимо этого, учеными были найдены еще другие рыночные аномалии: эффект P/E, эффект малых фирм, которые не вписываются в концепцию теории EMH.

Можно сделать вывод о том, что показатели большинства социальных, экономических и природных систем не подчиняются нормальному закону распределения. Но если утверждать, что фондовый рынок не подчиняется нормальному закону, то тогда множество хорошо проработанных методов статистического анализа (коэффициент корреляции, матожидание, дисперсия) могут давать неточные результаты. Исходя из того, что реальные экономические временные ряды не подчиняются нормальному распределению, нельзя удивляться, что их волатильность так непостоянна.

Бенуа Мандельброт6 формулирует вторую аномалию фондового рынка: изменение доходностей может быть описано распределением Парето, которое характеризуется бесконечной дисперсией (в переводе на язык финансов – бесконечным риском).

Гипотеза о нормальном распределении экономических временных рядов была необходима для использования статистического анализа. Этот анализ использовался для того, чтобы портфельная теория Шарпа была применима в реальном мире. Вся проблема в том, что без нормального распределения большое количество теорий и эмпирических работ ставится под вопрос, так как компромисс между риском и прибылью есть не всегда. Гипотеза о нормальном распределении не всегда точно может отразить действительность.

Существует четыре основные причины, по которым фондовые рынки не всегда являются эффективными в том понимании, которое заложено в гипотезе эффективных рынков (EMH):

1. Неоднородная интерпретация информации инвесторами. Даже, если принять во внимание, что информация, доступная инвесторам совершенно одинакова, ее понимание всегда неоднозначно. Ни для кого не секрет, что получение одинаковой информации не означает, что инвесторы придут к одинаковым выводам по поводу «справедливой цены» актива.

2. Неоднородное и нерациональное поведение инвесторов. В 1990 году научные работы ученых из Америки А. Тверски и С. Канеманна7 подтвердили факт того, что, как правило, инвесторы не принимают рациональных решений по поводу риска, даже если риск и доходность инвестиций известны. Ученые выявили, что люди, как правило, понимают поступающую информацию в пользу сложившегося у них мнения и до определенного уровня игнорируют все негативные факты. Нерациональное поведение инвесторов, в частности, их нерациональное отношение к риску можно объяснить присутствием большого количества участников рынка, не предполагающих вознаграждение за риск и имеющих устойчивое отрицательное математическое ожидание. К примеру, это можно наблюдать на товарных, валютных и фьючерсных рынках.

В своих работах они говорят, что когда потери приемлемы, люди будут идти на риск. Инвесторы больше похожи на азартных игроков, если эта игра не грозит обернуться большими потерями. Вот вам два простых примера:

Пример №1. Инвестор имеет выбор из двух альтернатив. Он может приобрести со 100% гарантией 80 000 руб. или 80% вероятность получить 100 000 руб. и 20% не получить ничего. Большинство инвесторов выберут первый гарантированный вариант, хотя ожидаемая прибыль в обоих случаях одинакова. Инвесторы в реальности не склонны к риску.

Пример №2. Пусть теперь инвестор имеет выбор между 100% гарантированной потерей 80 000 руб. или 80% вероятность потерять 100 000 руб. и 20% – не потерять ничего. Ожидаемая прибыль одинаковая, но в данном случае инвесторы будут рисковать. Можно сделать вывод, что возможность снизить потери намного предпочтительнее, чем 100% потеря, даже если вероятность будущей потери будет достаточно большой (как в данном случае 80%). Правила игры сменились, и инвесторы готовы брать больше риска.

Данные примеры показывают, что в различных рыночных ситуациях инвесторы склонны вести себя иррационально.

Линейная теория финансовых рынков предполагает, что все инвесторы имеют одинаковый инвестиционный горизонт, т.е. срок вложения своих денег в ценные бумаги. Это необходимое условия для того, чтобы была возможность сравнения ожидаемых прибылей. В реальности это не так.

Пример №3. Если инвестору дали бы возможность получить 5000 руб. сейчас или 5100 руб. через месяц, он, как и большинство инвесторов, выберет получить 5000 руб. сегодня. Тем не менее, если дать ему на выбор два шанса заработать 5000 руб. через 12 месяцев или 5100 руб. через 13 месяцев, он выберет более длинный срок. Это не совпадает с моделью поведения рационального инвестора.

Инвесторы склонны к самоуверенным предсказаниям, это следствие того, что мозг построен таким образом, что принимает решение с наибольшей определенностью при получении даже малой информации. Если рынок растет быстрыми темпами, инвесторы склонны не воспринимать объективно негативную информацию.

В качестве примера возьмем лотерею. Ожидаемая прибыль лотереи всегда отрицательна (иначе бы организаторы не имели бы прибыль), тем не менее, миллионы людей играют в нее. Где, же здесь рациональность? Лотерейные игроки, скорее всего, думают, что вероятность большого выигрыша покроет риск небольшой потери, даже если распределения шансов им не благоприятствует.

3. Отложенная реакция на новую информацию. При поступлении новой информации инвесторы часто принимают инвестиционные решения не моментально, а накапливают ее до определенного предела, в который происходит импульсное принятие решения. Кроме того, для фондов и институциональных инвесторов существует ряд ограничений, не позволяющих принимать и осуществлять инвестиционные решения немедленно при поступлении новой информации.

4. Зависимость поведения инвесторов от предыдущей динамики цены. Несмотря на постулаты ЕМН, последние движения цены активов всегда учитываются инвесторами при принятии инвестиционных решений. Часто они более охотно покупают те активы, которые уже показали высокую доходность на истории и продают активы, цена которых падает. На рынке также присутствует эффект «долговременной памяти»: событие в прошлом может влиять на рынки продолжительное время в будущем.

Статистические аномалии доходностей фондового рынкаК критике гипотезы эффективного рынка относят наличие на фондовых рынках аномалий доходности. Аномалии доходностей – статистически устойчивые закономерности изменения доходностей, не объяснимые гипотезой эффективного рынка и позволяющие получать дополнительную сверхприбыль. Рассмотрим основные аномалии фондового рынка.

Календарные аномалии – представляют собой эффекты, которые влияют на поведение цены и которые зависят от календарной или сезонной составляющей. Эти аномалии не могут быть объяснены гипотезой эффективного рынка. К календарным аномалиям относят следующие эффекты:

Эффект января

Работы Розеффа и Кинни8 (1976) и Гултекина9 (1983) широко исследуют существование «эффекта января» на финансовых рынках. Было замечено, что на фондовых рынках с низкой капитализацией наблюдаются сверхдоходности в январе. Эффект января сильно влияет на цены компаний с низкой капитализацией – это связано с тем, что на цену акции сильно влияют налоговые выплаты.

Эффект января так же влияет на развивающиеся рынки, было замечено, что доходность на фондовых рынках Малайзии и Турции выше в январе. Так же эффект января наблюдается на рынках – Иордании (Магиере Актам Исса 10, 2003) и Греции (Фунтас и Сегредакис 11, 2002). Эффект января трудно реализовать на развивающихся рынках, так как они обладают малой ликвидностью. Эффект января можно объяснить двумя гипотезами. Первая гипотеза утверждает, что акционеры пытаются в конце отчетного года продать убыточные ценные бумаги перед началом нового года, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу для прибылей, полученных в текущем году. Вторая гипотеза утверждает, что рост доходности в январе связан с открытием информации по компаниям, так как она оказывается лучше, чем прогнозируемая, то это вызывает всплеск доходности.

Эффект начала и конца года

Этот эффект утверждает, что доходности ценных бумаг выше в первом и последнем квартале, а в летние месяцы доходность резко падает. Можно вспомнить трейдерскую пословицу: «Sell in May and go away, come back again on St Leger’s Day» (продавай в мае и возвращайся на рынок в середине сентября). Существет предположение, что повышение доходности в последнем квартале года происходит за счет выплат дивидендов.

Эффект дня недели

Эффект дня недели утверждает, что доходность варьируется для различных дней недели. Если бы цены подчинялись гипотезе эффективного рынка, то доходность в среднем каждый день была бы одинакова. Самые низкие доходности наблюдаются в понедельник, а самые высокие в пятницу. Понедельник считается самым неудачным днем для инвестирования в США. Исследования фондовых рынков Франции, Японии, Австралии и Италии говорят о том, что низкая доходность наблюдается во вторник.

Эффект выходного дня

Помимо «эффекта дня недели» есть «эффект выходного дня», который наблюдается в виде падения стоимости акций в первые 45 минут начала торгов после выходного дня или после праздников. Наоборот, в будни в среднем наблюдается рост цены акции в первые часы начала торгов.

Эффект праздничного дня

Эффект праздничного дня наблюдается в росте доходностей ценных бумаг перед праздником и падением после праздничных дней.

Эффект середины месяца

Доходности первой половины месяца оказываются выше доходностей второй половины. Данный эффект обнаружен на фондовом рынке Дании, Германии, Норвегии и отсутствует на рынках Канады, Великобритании, Гонконга, Тайваня, Сингапура и Малайзии Вонг12 (1995). Для Японии наоборт характерен обратный «эффект середины месяца», то есть доходности второй половины месяца оказываются выше доходности первой половины. Кроме эффекта середины месяца Т. Кохерсом и Дж. Б. Пателем13 (1999) был обнаружен «эффект трети месяца», исследователи разделили месяц на три части в итоге максимальная доходность наблюдалась в первой трети, средняя доходность характерна для средней части и минимальная доходность для третьей части. Данный эффект наблюдался для индексов S&P500 и NASDAQ в период с 1972 по 1995 гг.

Эффект полудня

Данный эффект характеризует резкое понижение доходности и объемов торгов к полудню.

Эффект дня диведендных выплат

Этот эффект наблюдается за несколько дней до закрытия рееста акционеров. Эта аномалия объясняется тем, что спекулянты пытаются попасть в реестр и начинают скупать акции за несколько дней до дивидендных выплат, тем самым цена на акции резко подскакивает.

Следующим видом аномалий, которые встречаются на фондовых рынках являются погодные аномалии. Выяснилось, что в солнечные дни доходность фондового рынка выше в среднем в три раза, чем в пасмурные дни.

Эффект новолуния

Было замечено, что в дни, когда наблюдается новолуние доходность акций в среднем выше, чем в периоды полнолуния. Исследования фондовых рынков с 1965 по 2001 года свидетельствуют, о том что среднегодовая доходность рынка в недели новолуние выше на 8,3% чем в недели полнолуния.

Эффект размера компании

Р. Банцем14 (1981) и М. Рейнганумом15 (1981) было эмпирически замечено, что акции компаний с небольшой капитализацией имеют преимущества в доходности, т.к. такие компании получают сверхдоходность.

Эффект новостей

Многие трейдеры считают, что после выхода позитивных новостей на продолжение тенденции цена акции резко повысится.

Эффект IPO

Было замечено, что рынок недооценивает акции компаний выходящих на IPO (публичное размещение акций на фондовом рынке), также было замечено, что недооцененными оказываются компании проводящие SPO (публичное размещение акций, которые уже принадлежат акционерам). Этот эффект часто наблюдался на фондовых рынках NYSE и AMEX.

Эффект коэффициента P/B

Исследования Е. Фамой и К. Френчем акций на NYSE, NASDAQ и AMEX за временной период с 1963 г. по 1990 г. показали, что акции с низким коэффициентом P/B (цена / балансовая прибыль) имели более высокую доходность, чем акции с более высоким коэффициентом P/B. Доходности превосходили на 8-20%.

Эффект высокой дивидендной доходности

Доходности акций с высокими дивидендными выплатами, опережали среднерыночную доходность. На этом эффекте была создана торговая стратегия, основанная на скупке 10 акций, входящих в индекс DJI (Доу-Джонса) с максимальными дивидендными выплатами.

Эффекты технического анализа

Это аномалии связанные с использование для торговли и прогнозирования динамики цены акций и индексов технических индикаторов. Было проведено исследование динамики промышленного индекса DJI за период с 1897 по 1985, в итоге, было обнаружены следующие аномалии: сильное влияние сигнала от пересечения скользящих средних с периодом 50-ти дневные и 5-дневные. Следующая аномалия – сигнал прорыва уровня поддержки и сопротивления на временных интервалах в 50, 150 и 200 дней. Доходность при торговле на прорыве значительно превосходила доходность классической торговой системы buy&hold.

Эффект «память рынка». Пример расчета

Рассмотрим на примере такой эффект поведения цены на фондовых, валютных и товарных рынках как «память рынка» (аналог: инерция рынка, момент рынка). Под памятью рынка понимается глубина ретроспективных данных, которые влияют на текущий курс.

Понятие «памяти рынка» близко к понятию инерции. Все физические объекты обладают инерцией, так же и на цены на фондовых и других рынках подчинены этой закономерности. Чем глубже «память рынка», тем больший объем информации оказывает существенное влияние на движение цены, тем более инертна становится цена.

Чем более инертен рынок, тем меньше на таком рынке потрясений, кризисов и ценовых всплесков. Инертный рынок еще называют персистентным рынком, то есть рынком, на котором за ростом цены, будет вероятнее всего тоже рост и, наоборот, за снижением цены вероятнее всего последует тоже снижение.

Для расчета «памяти рынка» используют автокорреляционную функцию (АКФ). АКФ используется для определения корреляционной связи между данными самого ценового ряда. Так же АКФ позволяет выявить определенные свойства временного ряда: тренд, цикличность и сезонность.

Рассмотрим пример расчета автокорреляционной функции для акции ПАО «Сбербанк».

Автокорреляционная функция состоит из значений корреляции между значениями исходного ценового ряда и значениями этого же ценового ряда, сдвинутыми на определенный шаг, который называют лагом (время запаздывания).

С сайта finam.ru экспортируем за год цены закрытия на конец каждой недели. В итоге, у нас получится 52 значения стоимости акции Сбербанка.

После этого, рядом с колонкой «C», построим тот же ценовой ряд, но с временным сдвигом (лагом). Величина лага будет соответствовать одной неделе. Построим 9 колонок со сдвигом на одну неделю (одну клетку). В столбцах Лаг 1, Лаг 2 и т.д. находятся ценовые ряды с различной глубиной сдвига.

После этого необходимо найти корреляцию между базовым ценовым рядом и сдвинутым рядом. Формула расчета для корреляции между базовым ценовым рядом и ценами, сдвинутыми на один лаг следующая:

=КОРРЕЛ(C2:C52;D2:D52)

Для лага в две недели корреляция рассчитывается аналогично:

=КОРРЕЛ(C2:C52;E2:E52)

Расчет всех корреляция между столбцом с ценой и «сдвинутой» ценой будет составлять автокорреляционную функцию (АКФ). Все корреляции представлены в столбце «N».

После расчета значений корреляции построим автокорреляционную функцию (АКФ). Для этого просто постоим гистограмму динамики изменения коэффициента корреляции в зависимости от глубины сдвига (лага). Ниже представлена эта гистограмма. Иногда ее еще называют коррелограммой.

Что показывает автокорреляционная функция?

Автокорреляционная функция показывает степень влияния прошлых ценовых данных акции на текущие данные. При лаге 1 значение корреляции очень высоко и составляет 0,88. Это говорит о том, что ценовая динамика на предыдущего периода сильно влияет на текущую цену акции Сбербанка. Лаг 2 говорит, что ценовая динамика две недели назад тоже оказывает сильное воздействие на текущую цену, но уже в меньшей степени. Наибольшее влияние на текущую цену оказывает цена акции за последние три недели. Чем глубже мы берем ценовые данные, тем меньшее влияние они оказывают на текущую цену. Глубина влияния (лаг) и сила влияния (значение корреляции) старой цены на текущую и есть «память рынка».

Помимо определения глубины данных, которые влияют на цену акции, автокорреляционная функция может охарактеризовать непосредственно ценовую динамику нашей акции. Анализ здесь довольно прост:

1. Если первый член АКФ оказался самым максимальным, то изучаемый ценовой ряд является трендовым.

2. Если самым большим оказался коэффициент k-го порядка, то значит, изучаемый ценовой ряд содержит циклические колебания.

3. Если ни один из коэффициентов не является значимым, то значит, ценовой ряд содержит сильную нелинейную тенденцию или это случайный ряд.

График котировок акций Сбербанка выглядит следующим образом:

Автокорреляция на других рынках

Ниже приведен расчет автокорреляционных функции для золота и валюты. Возьмем лаг равный 1 месяцу.