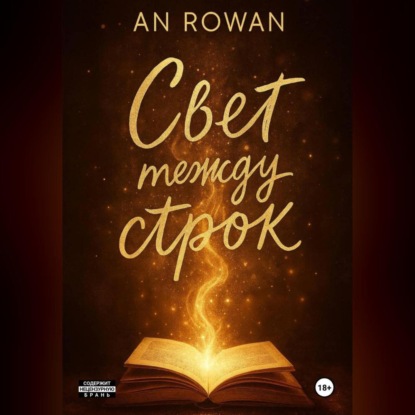

Свет между строк

Нова всю жизнь бежала от теней — детства, боли, кошмаров, что казались сном. Но однажды книга без названия открыла ей правду: её судьба — лишь история, написанная чужой рукой.

Между миром людей и Архивом душ, где слова создают жизни, ей предстоит вспомнить, кем была, кого любила и кого предала.

Когда память возвращается, а страницы горят — сможет ли любовь спасти то, что соткано из тьмы и света?

Иногда прошлое — не воспоминание, а лишь обрывки фраз на пыльных страницах жизни.